社会语言学视角下网络流行语变异特征研究

2022-07-29王鑫阳

王鑫阳,姜 涛

(黑龙江大学,黑龙江 哈尔滨 150080)

社会语言学(Sociolinguistics)是20世纪60年代在美国兴起的一门边缘性学科,其诞生为探索社会发展规律提供了更为有力的佐证,也弥补了传统语言学的不足。[1]其作为语言学研究的分支,定义多而宽泛,但其主要的研究方向一般被界定为研究语言与社会之间的关系问题。社会语言学不是孤立地从社会角度或语言角度考察事态变化,而是将其二者密切结合,以动态的视角研究语言与社会之间的演进与发展。网络流行语是在计算机及互联网技术的迅猛发展下衍生的一种特殊语言变异形式。[2]网络流行语指人们在网络平台使用广泛的词语、短语或句子,其文字本身具有较强的创造性,从本质上与其他报纸类或新闻类热议词具有较明显的区别。由于网络流行语迅速而广泛的传播,其使用范围不再局限于网络世界,在现实交际中也被频繁使用。本文旨从社会语言学视角研究网络流行语的变异特征,从而揭露这一特殊语言现象在社会中的共变规律。

一、研究方法

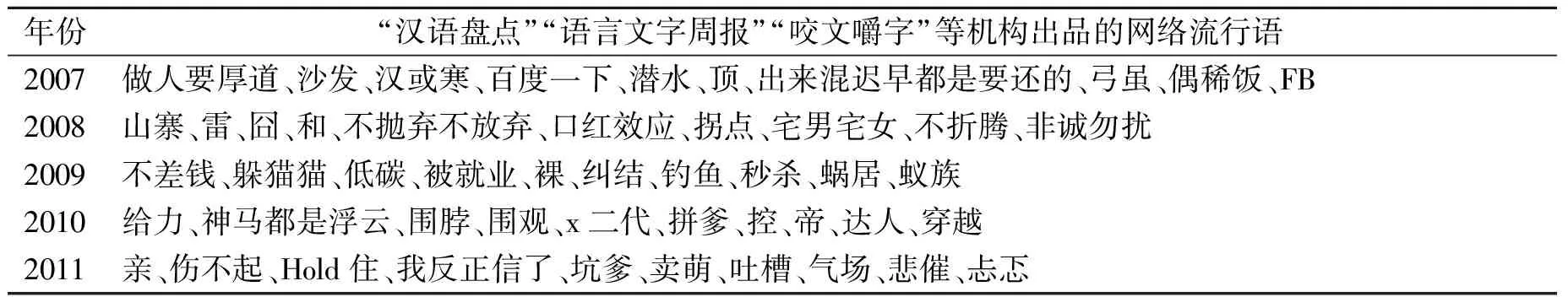

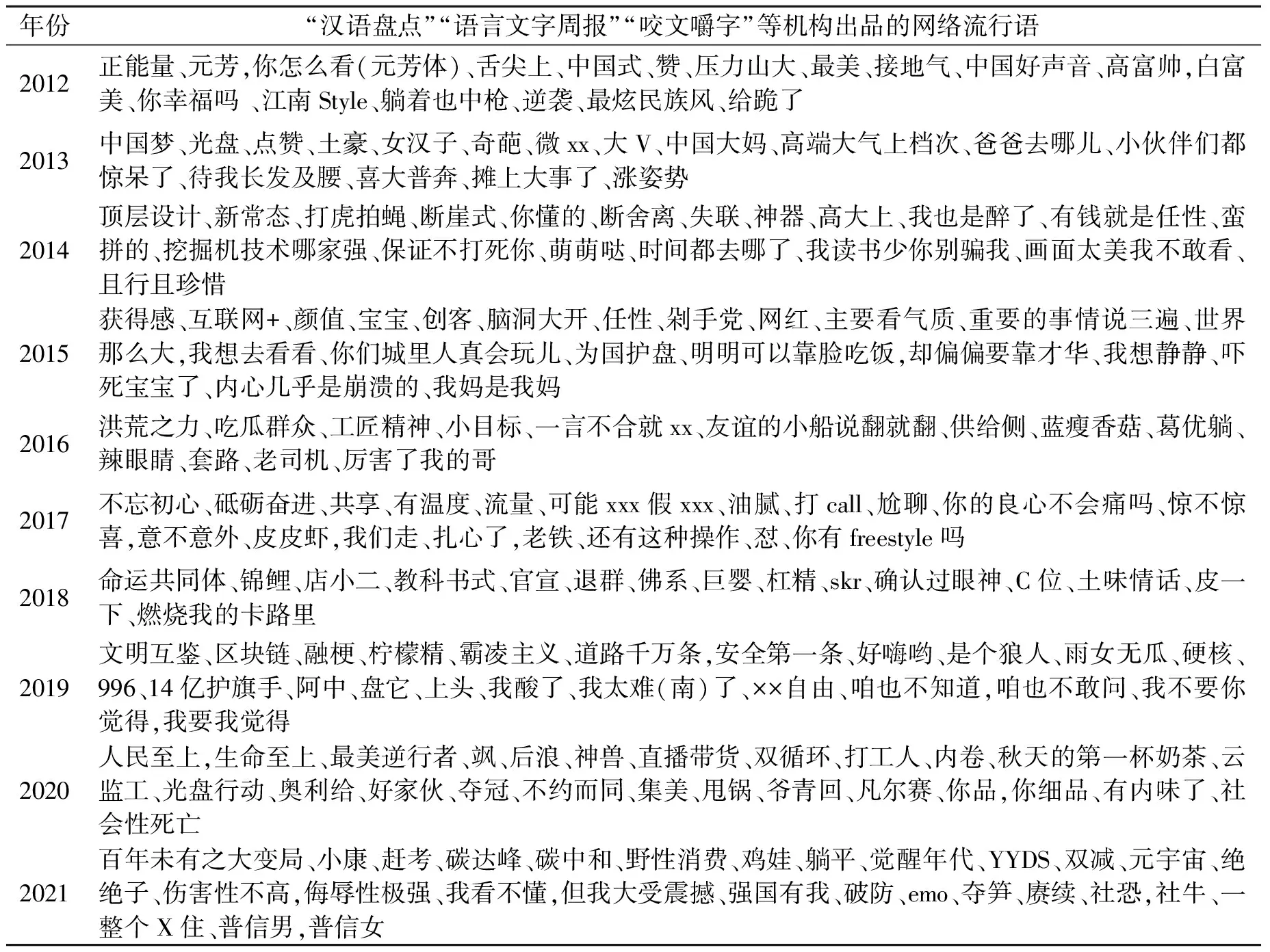

本文运用内容分析法、词频统计法、语料分析法、对比法等方法,检索到2007—2021年国家语言资源监测与研究中心——“汉语盘点”“语言文字周报”“咬文嚼字”等教育部及权威机构、杂志等出品的十大网络词语盘点,并汇总至表1。

表1 2007—2021年度国家语言资源监测与研究中心网络流行语汇总(重复词语已折叠)

续表1

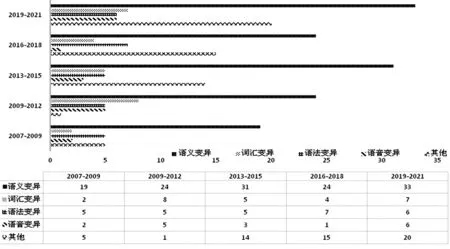

同时,从历时角度对网络流行语变异类型分布情况及发展变化趋势进行计量分析(见图1)。由图1得知,2007—2021年网络流行语语义变异所占比重居于首位,涨幅趋势居于稳定状态;词汇变异与语法变异占比及涨幅相近;语音变异所占比重最小。其他类别的变异多来自新词新说法,不属上述四种变异,比重逐年增加。由此可见,网络流行词汇演变往往不拘于传统词义的约束,甚至在语言结构上有极大的突破,体现了网络流行语体的包容性和开放性。

图1 2007—2021年度网络流行语变异类型分布情况

二、网络流行语变异类型

1.语义变异

语义变异是指语言意义或言语意义常规或超常规的发展变化。[3]具体体现为对原有词汇赋予新的含义,扩大或缩小了原词汇的使用领域。由图1可知,各大网站各年度网络流行语词汇变异情况主要集中在语义变异上。从语义解构角度可进一步将语义变异分为语义扩大、语义缩小、语义转移和感情色彩变异。

(1)语义扩大。语义扩大指代某些词语在其使用过程中扩大了其本身所涵盖的对象范围,体现在词汇上可进一步解释为:把意义从原来具体的意义扩充到相对概括的意义。[4](P75)这种变异使词汇变得愈加新奇有趣,以一种生动的表现形式进一步展示出社会变迁中语言与词汇的进步。如:赶考,旧指前去参加科举考试;新指中国共产党一路上艰辛探索中国的发展之路,致力于惠民惠国的伟大梦想,不断开创未来的顽强斗志。又如:锦鲤:旧指一种观赏的鱼类;新指能为人们带来好运的人或物。类似的还有内卷、神兽、油腻等。

(2)语义缩小。语义缩小指代某些词语在其使用过程中缩小了其本身所涵盖的对象范围,体现在词汇上可进一步解释为:原来的词义被缩小或限制到一个具体的意义上。[4](P76)这一变异使词义指代范围更加具体。如:小康,在我国古代有康定安乐之意,其意义涵盖范围较广;现指新时代中国广大人民群众所处于的一种相对平和而殷实的生活状态。又如:区块链,原指代信息技术领域的术语,其中的共享数据不可造假且公开透明;现承袭了其上述特征,具体指代习近平总书记所强调的“把区块链作为核心技术自主创新突破口”中的名词术语,使其应用范围更加具体、明确。

(3)语义转移。语义转移指表示某对象的词转用于指称与之相关联的另一对象。如:凡尔赛,原指法国巴黎卫星城以及伊夫林省省会,现指以一种看似低调实则高调的话语形式进行炫耀的行为。又如:纠结,原指缠绕连结,由于相互缠绕的画面感,使得现有含义变为一种情感描述的词汇,即陷入困顿或郁结的心理状态。类似的还有躺平、土豪等。

(4)感情色彩变异。这一变异在语言演变过程中同样不可忽视,词汇的感情色彩可体现在该词的词性从属于褒义、贬义或是中性词汇,同时这些词汇在不同环境下根据不同的对象及语境有着不同的使用方式。在网络流行语使用中随着语流的演变,新词语中暗含的感情色彩更加丰富、大胆,甚至在词性方面对传统词汇的情感意义进行了彻底的颠覆,大致可分为褒义贬用、贬义褒用、中性褒贬用等,如:山寨,原指在树林或山区设立带有栅栏的防御机制,也可指代有寨子的村落,现指模仿、复制、抄袭的行为和由此而来的产物。词性由中性词转为贬义。又如:套路,原为武术中的招式,现指形容某场精心设计的计划或说辞,用以算计对方使其落入圈套之中,在某些语境下多为贬义。类似的还有小目标、任性、逆行者等。

2.语法变异

网络流行语在使用过程中产生语法变异的现象十分普遍,由于其语域具有随意性和非正式性等特点,网民在使用过程中对于语法标准化遵守程度降低,致使网络词汇在演变过程中打破了传统语法规范而达到一种新式的沟通效果,但也一定程度上冲击了汉语语法的良性发展规律。具体可表现为以下三种:

(1)英汉混用。如:Hold住,“hold”在英语中表示掌控、把握等含义。又如:打call,“call”在英语中有“喊”“叫”等含义,后逐渐演变成对某人或某事表达支持或赞成的行为。再如:C位:即Carry或Center的首字母缩写,表示核心的含义,现指在某团体中处于核心地位的人或事物。

(2)词性变异。①名词动用:汉语中名词作主语或宾语,在网络流行语语言变异过程中出现了名词做谓语的情况,如:“套路”一词原本表示武术招式,如今常作为动词使用后多加人称代词。又如:“雷”原本指代自然界的一种气象,在网络词汇演变下可作动词“雷人”等表示因某事而受到惊吓、诧异的心理状态。②动词变形容词:如:“吃瓜群众”中吃瓜一词在汉语中是典型的动宾结构词语,在此做形容词用以修饰名词“群众”,表示一种围观热点事件且抱有事不关己态度的人群。又如:“打工人”中打工一词动词形容词化,用以修饰名词“人”,指代上班族的自称。③名词变形容词:“流量”原既可指物理学名词,又可指代网络信息技术名词,现用以修饰名词,如:“流量明星”指代人气高、号召力强的当红明星。

(3)重叠现象。汉语中词汇重叠是一种常见的构词形式,以动词重叠为主,如“看看”“试试”等,多为沟通过程中弱化语气、减少交际压迫感以达到轻松随便意味的一种手段。形容词叠加及量词叠加也是汉语中较为常见的用法,但极少有名词叠加形式。伴随网络流行语的演变,其使用过程中出现名词重叠现象,如:网络流行语“宝宝”不再指代婴儿,而是对自己对他人的称呼,以显亲近。

3.词汇变异

网络流行语词汇变异指改变了词汇原有的排列结构,形成一种视觉或用法上的特殊效果,其中包括缩略语、拼写变异。

(1)缩略语。由于网络流行语语域的特殊性,网民在使用该交际手段时通常本着一种趋简化、高效化的目的,体现了该手段下沟通所遵循的经济原则。在此背景下,网络流行语中产生大量中英文缩略词变体,包括中文缩略语、中文拼音缩略语、英文缩略语。如:网红,原词汇为“网络红人”。又如:失联,原词汇为“失去联系”“失去联络”。再如:YYDS,该词是国家语言资源监测中心“汉语盘点”2021年发布的网络流行语使用数量较高的一个拼音缩略词,原意为“永远的神”,用以赞美人或事物。

缩略语,尤其是拼音缩略语是近年来网络年轻群体使用频率较高的网络流行词汇之一,在增加趣味性和沟通简易程度的同时,某些拼音缩略词带有私人化特征,因此也加大了语义的歧义与模糊性。

(2)拼写变异。拼写变异是指某一单词的拼写方式同社会团体中所形成的规约化写法存在一定的差异。[5]网民在网络用语使用过程中尝试从汉字的拆分角度对其进行创新,如:“弓虽”“言身才”等,达到一种奇特的视觉效果,以表达说话人言语中的含蓄意味。

4.网络流行语所产生的语音变异

(1)谐音词。网络语言的语音变异往往通过谐音词体现,其中包括汉字谐音词、英汉谐音词、数字谐音词。如:围脖,原意指代冬日佩戴的保暖物,由于其语音与“微博”相近,故出现“织围脖”等网络流行语,用以指代参与微博客互动。又如:霸凌主义,该词谐音于英文单词“bully”,音译为“霸凌”,指代霸道、蛮横、强势的行为。再如:520,其语音与中文中“我爱你”的发音相近,故在网络用语中作为对某人喜爱喜欢的一种含蓄表达。

三、网络流行语产生变异的原因

1.社会因素

随着人类社会的演进,新兴科技的迅猛发展,各行各业、各类人群对于互联网的依赖程度愈加增大,人们的交际思维也逐渐随着网络的普及而潜移默化发生了改变。出于交际的频繁性和沟通的简化性,某些常规的语言势必会产生形式上的变异,对传统语言的输出和传承产生了一定的影响。因此,网络流行语的产生和迅速发展一定程度上要得益于网络这一大众平台的普及和更新换代。

由于近年来经济的发展和社会的变迁,人口流动性逐渐增强。来自不同地域的人们携带着不同的地域方言融入新的社会团体中,“土著”人口比例下降,语言的纯正性受到一定的冲击,在反复融合与交流的过程中产生了多个语言子系统,一项子系统代表一种语码,掌握一种以上方言的人常根据语言环境的变换而自动选择其需要使用的恰当的语码,从而实现交际。[6]由于地域方言的交融,这类带有地域特色的语言变体也被该地区外的人们使用并传递,网络流行语的变异也因此有迹可循。

2.文化因素

网络流行语的传播产生于适切的社会文化语境之中,同时社会文化环境也制约着流行语的形成与传播。[7]语言与文化相辅相成,相互影响。一定历史时期的文化可通过不同载体展现,而语言是其中一个极其重要的介质。网络世界的文化交融更加显著,人们不再受制于距离与时间,不同地区的人们可以通过广阔的网络平台传递思想,碰撞文化,网络流行语在这样的文化交融中应运而生。这种交融不仅是国内不同民族不同地域的传统文化的交流,更涉及到中国传统文化与世界文化的磨合与吸收,如“hold住”“打call”等中西方语言的混用也一定程度上成为了人们表达思想的符号形式。此类网络流行语的变异现象成为了多元化文化发展的缩影,体现了鲜明的时代特征。

3.网络流行语语域特殊性因素

语域(register)是指在特定场合或领域使用的语言变体风格。胡壮麟等学者将语域定义为“语言的功能变体”。功能变体指代因情景的不同而产生的不同的语言形式。[8]例如,人们对待成年人和对待婴儿时使用的语言不尽相同;人们在正式公开场合和私下与亲朋好友交流所使用的语言也大相径庭。互联网是一种极其特殊的语场,由于网络沟通的特殊性,使用者们无法像面对面交谈一样使用较为细致的语言或副语言作为沟通的桥梁。因此,想要简短且精准的文字或符号来表达说话者意图,就需要在语言选择和使用上做相应的调整。使用者们通过不断的实践与创新,将网络语言发展成为一种简单、快捷、便利且精准的表达方式,通过强烈的共情性大大提高了语言的感召力,使这类语言逐渐成为一种流行的语域变体,拓展了其应用领域。

4.网络使用者特征因素

网络是一个既“封闭”又“开放”的领域,封闭在于沟通和交流有异于以往面对面的交际方式;而开放在于身处虚拟的网络世界中,使用者可以不拘于身份、职业、社会地位等现实因素,充分展示自我、张扬个性、畅所欲言。在心理学中,得到他人肯定和欣赏是一种正强化的过程,有助于增强信心。在界限不分明的虚拟世界里,人们渴望通过表达一些新奇的话语而被大众所关注且得到认同,也是一种正强化的表现。在充满生活性、生动性和鲜活性的网络流行语背后,蕴含着网民最为鲜活的集体感受和情感体验,反映着网络空间中的社会心态和情绪氛围。[9]

部分网络流行语还表现出使用者的娱乐化心态,是一种追求幽默、展示个性、缓解压力的生活方式。现代社会经济迅猛发展,人们各方面的压力接踵而至,通过使用一种轻松的沟通方式拉近人与人之间日趋疲惫的关系状态,是一种相对经济的方式。

网络流行语一定程度上输出了相应的价值观。如:2020年十大网络流行语之一“最美逆行者”指代疫情期间的个人或集体不顾安危,反而冲向疫区挽救他人生命和财产的无畏精神。这样的词汇极大程度上反映了网民们对于某类群体的认同。

5.使用者年龄因素

根据2021年中国互联网络信息中心发布的第48次网络发展状况统计报告显示,截至2021年6月,中国网民人数为10.11亿人。其中30-39岁的网民占比20.3%,在所有年龄段中占比最高;40~49岁、20~29岁网民占比分别为18.7%和17.4%,位列二、三位。[10]网民群体多半分布在80后、90后、00后这三个年龄段,网络用户的年轻化也使网络流行语得以快速发展。年轻群体对于网络语言抱有猎奇心态,对词汇的使用也更大胆果敢,使原本不适合该语域的词汇也在一定的语境下得以运用,因此加快了语言变异的进程。

四、结语

网络流行语的特征由其特殊的语言属性决定,又受外部特殊环境制约,以一种动态的方式折射出社会动向、文化交融以及人们在交际过程中思维和认知的演变规律。自媒体时代,网络舆情逐渐成为社会舆论导向的重要力量,关乎社会稳定,[11]因此应对网络流行语的规范性加以斟酌和制约,进而完善网络环境;也应一定程度上尊重语言本身的动态演进规律,以科学、宏观的态度看待网络流行语言的发展。