论王德威华语语系文学思想的建构

——以《华夷风起:华语语系文学三论》为中心的考察

2022-07-29王唯州

王唯州

(1.马来西亚博特拉大学 外文系,马来西亚 雪兰莪沙登 43400;2.重庆三峡学院 文学院,重庆 404020)

在研究中国现当代文学的学者群体中,王德威是一个无法避开的名字,他丰厚的著述是无数后继学人的重要参考。或许对于讲求“中州正韵”的中国文学研究来说,王德威教授的背景不太“正统”:他最初在中国台湾求学,学的是外语,后负笈美国,专攻比较文学,现为美国哈佛大学Edward C.Henderson讲座教授。然而,跨学科的学习背景、出色的外语能力和坚实的理论基础使他有更为宽阔的研究视野,更能捕捉到中国现当代文学中不一样的风景,这是许多中国大陆学者所不及的。也由此,无论从数量还是从提供新颖视角方面,他的著述都蔚为大观,话题从抒情传统、“遗民”写作到现代性,涵盖诸多热点和冷门,为中国现当代文学研究提供了新的“域外”视角。尤其是,随着“一带一路”的建设加快和中国语言文化的推广,他所倡导的华语语系文学研究因为目光投及华语文学,对于激荡中国文学的世界影响有着重要意义,所以更值得我们关注,这也是本文的题中之义。

王德威教授所著《华夷风起:华语语系文学三论》(以下简称《三论》)实是《文学地理与国族想象:台湾的鲁迅,南洋的张爱玲》《“根”的政治,“势”的诗学——华语论述与中国文学》和《华夷风起:马来西亚与华语语系文学》三篇主题相似的论文汇编在一起的合集。三篇论文主题类似,都是关于华语语系文学的,但其中又有所不同。将三篇依序置于《三论》这一整体脉络中,便会发现其中隐含的线性逻辑。“华语语系文学”是近年来新兴的有别于“海外华文文学”“世界华文文学”等名称的新说法,史书美教授在《反离散》(Against Diaspora)一文中初次提及,认为华语语系只是华语在境外流散后,一种“过渡的语言”,最终将会被同化或消散。而王德威教授则以马来西亚华文传统依旧坚挺的现象为突破口,探究华语语系中更广阔的空间,并借此定义华语语系文学:“它的重点是从‘文’的部分逐渐地过渡到语言的部分。换句话说,当代学者在讨论身份认同问题时,对海内海外、主义、性别、国家等等因素的复杂面多有体会后,开始探问是不是能够提出一个更大的公约数,作为纵论种种不同中文或是华文写作的底线呢?‘Sinophone Literature’的提出,就是期望以语言——华语——作为最大公约数,作为广义中国与中国境外文学研究、辩论的平台。”[1]

王德威教授无疑是华语语系文学研究群体的开拓者之一。他首先在这部书的开篇《文学地理与国族想象:台湾的鲁迅,南洋的张爱玲》中梳理了各界对中国的想象和立场,总结“华语语系”观念之前的各家见解,此为理论前提;继而在第二章《“根”的政治,“势”的诗学——华语论述与中国文学》中触及现实,论述海外离散者面对国家大树的根,难免怀乡,但同样又在落地生根和落叶归根的“势”的矛盾中此消彼长、来回摆荡,点出华语语系文学与中国文学若即若离的关系;其收官之作《华夷风起:马来西亚与华语语系文学》则把目光投向马华文学,从马华文学的历史看开去,探讨其未来的发展,还收获了“华语语系”的又一译法——“华夷风”——与书名遥相呼应。三篇文章环环相扣,系统阐明了他所倡导的华语语系文学观念,为我们呈现出华语语系学界中重要的一极,也是他为世界华文文学版图草拟的一幅蓝图。王德威教授的治学领域除了华语语系文学之外,还涉及中国现当代文学和比较文学等范畴,其治学背后所显露的世界观和研究视野有着十分紧密的勾连,故此,笔者将其概括为王德威的华语语系文学思想。下文对王德威的华语语系文学思想从其缘起、其构建的华语语系文学思想空间和可行性三个方面展开讨论,并进行整体性的评价。

一、王德威的华语语系文学思想之缘起

关于华语语系文学的作品以及渊源,书中论述颇为详尽,在此不再辞费。惟篇章中的几处细节,引发了笔者对于王氏华语语系文学思想的思索。在《“根”的政治,“势”的诗学》一文中,王德威提到新加坡作家谢裕民的小说《安汶假期》,作为他华语语系的“三民主义”——“移民”“夷民”“遗民”——的例证,以此“让后遗民遇上原住民”,引发“中国”何去何从这一终极之问。

《安汶假期》收录在谢裕民2005年出版的小说集《重构南洋图像》中,这是一个空间感和象征性十足的故事。在故事里,我们跟随新加坡朱姓青年和其父亲来到印度尼西亚马鲁古省首府安汶岛寻亲,发现了其家族背后的秘密。

这场寻根之旅,实际可以回溯到明清交叠之际。1662年,明室后人朱姓青年的十世祖,想去台湾投靠郑成功,途中遭遇风暴流落至安汶岛,后定居于此并娶土著女子为妻。两百多年后的晚清时代,粤人阙名到访安汶,遇见当地土著,“声类京腔”似是国人。这位土著便是朱姓青年的高祖。阙名离开时,高祖托他将其幼子,即青年的曾祖,带回中国,以求落叶归根。朱姓青年的祖父在中国出生、成长,其后得知印尼还有故人,于是携家属移民印尼。1965年印尼排华,祖父只得回国,慌乱之际,他让长子即朱姓青年的父亲移居新加坡。二三十年后,朱姓青年的父亲得知印尼还有族人,便与他一起去安汶岛寻亲,找到两名土人装扮的族人。青年与父亲瞻仰先祖文物,祭拜坟茔,似乎是完满结局。只不过父亲返回新加坡后惦记十世祖的心结,故想把他的骨灰移至台湾,葬于郑成功庙旁,然而适逢金融危机爆发,印尼政局不稳,阻断了父亲重返安汶之路。于是仿佛又回到故事的开头,就像再一次遭遇风暴一样,十世祖终究还是不能去往台湾,似乎冥冥之中就是要让他在离散地安汶落地生根的。

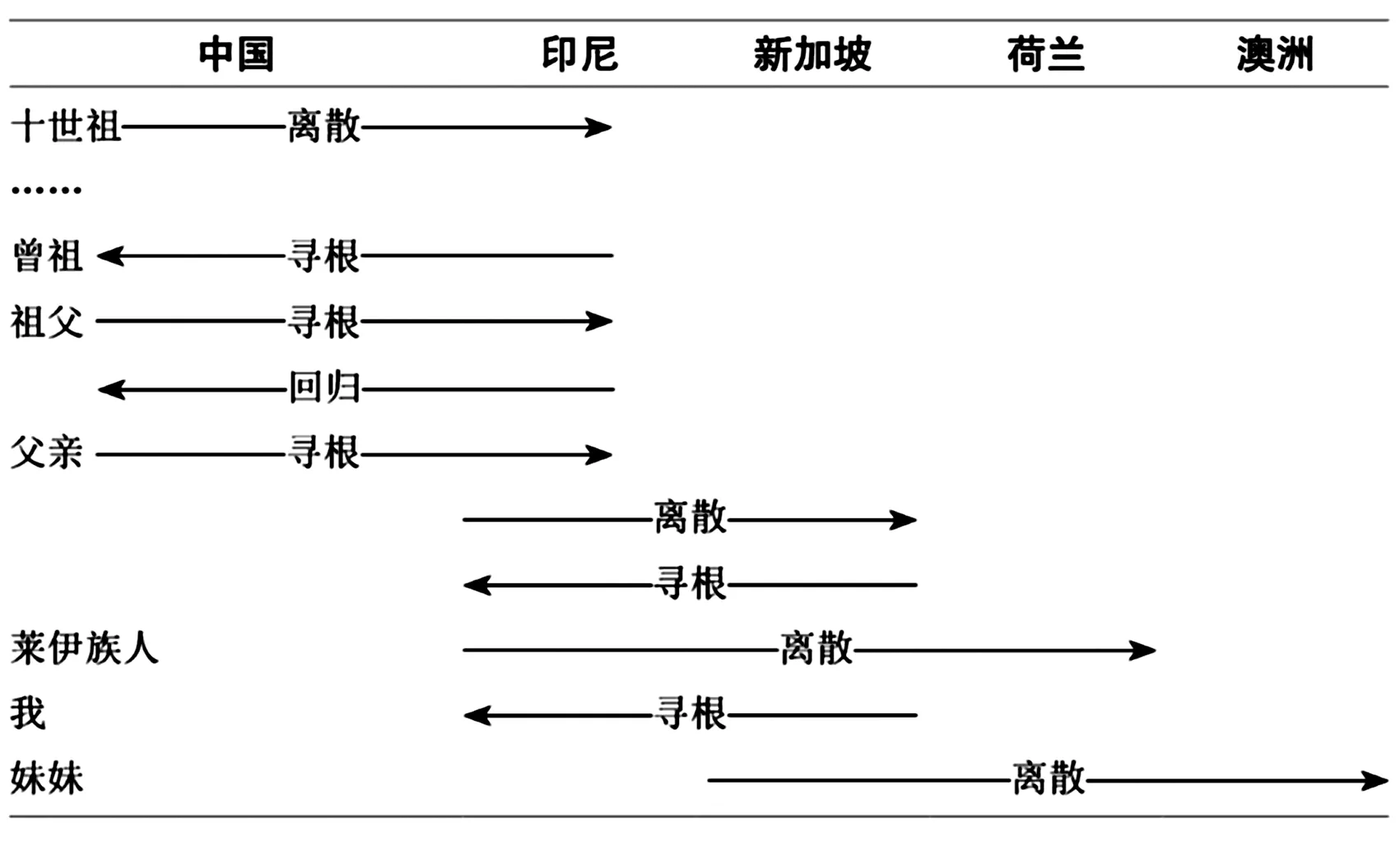

当然小说的情节不止于此,所反映的主题除了离散与血统,还有文化认同。但更值得我们关注的是,小说情节编排和字里行间所弥散的空间感,让读者不时觉得,作者意在建构一个独享时空的世界,里面承载了主人公或作者全部的失望、希冀、惊诧和爱欲。正如我们所读到的,小说描绘了各个时间中不同的地理空间,如荷兰、印尼、中国和新加坡,又将荷兰殖民、反清复明、印尼排华、金融风暴等分属不同时空的历史事件串联在这个想象空间里。这个想象空间的根基是如此牢固,正所谓“花果飘零,灵根自植”,然而飘摇的灵根始终影影绰绰、形单影只,最后只得遥望“树大招风”的深根,远远祭拜。在国族的深根之前,多重时空不再扭曲,反而更加令人信服,正如张松建在《后殖民时代的文化政治:新马文学六论》中为小说中的离散历程总结的图示(见图1)。

图1 《安汶假期》离散历程[2](P37)

在作者构建的这个南洋空间中,或许为了消减其虚构性,父亲最终没能实现十世祖的夙愿,在族人团聚的喜悦背后留下了一丝遗憾和无奈。在故事高潮,作者为了“重构”他的“南洋图景”似乎不遗余力,将海外离散者作为这栋房屋的砖瓦,使之献祭。但只要作者笔触稍一松动,它们便摇摇欲坠。显然,为了平衡这座肉身的屋宇,小说才展现了不圆满的结局,以平息离散者的鬼魂。然而,十世祖投奔不得而流落孤岛,五百年后骨灰还无法找到内心真正的归处,这难道不是离散者殊途同归命运的宰制?与其说谢裕民重构的是一幅真实的南洋图景,不如说是一幅理想的南洋图景。换言之,这是一个属于谢裕民的乌托邦。这与王德威的华语语系文学思想所呈现的独立、纠葛和复杂性是一以贯之的,也无怪他以谢裕民此篇小说为引,作为铺展华语语系文学论述的开端了。

二、王德威建构的华语语系文学思想空间

王德威为何要在《“根”的政治,“势”的诗学》中引用《安汶假期》这篇小说?笔者以为,谈及《安汶假期》并非单纯为“三民主义”背书,而更多是为我们拓宽了理解其华语语系文学思想的途径。事实上,王德威并非只在此处提及这篇小说,还将其收录于他主编的小说选集《华夷风:华语语系文学读本》(下文简称《读本》)中。该读本汇集了两岸三地及海外33位华文作家的作品,其意不言自明。

《读本》分为四大部分,代表近年华语语系文学的风向。第一辑“地与景”呈现华语语系文学基本关怀,即对地理空间、民情风土的敏锐感知。第二辑“声与象”触及在地风土、人物风貌的中介过程。南腔北调的声音(方言、口音、外语……)到千变万化的物象(文字、地图、造型……)。第三辑“根与径”探讨华语语系文学主体从哪里来,到哪里去的动态路线。不论离散还是原乡,花果飘零还是灵根自植,书写与阅读华语文学总是提醒我们身分和认同的政治。第四辑“史与势”则强调华语语系文学铭刻,甚至参与历史的种种方法,从颠覆国家大叙述到挖掘个人记忆,不一而足。[3](P2)

在王德威的治学谱系里,华文文学一直是其中一块重要的园地。他从《后遗民写作》起,到《华夷风起:华语语系文学三论》或未来,便致力于华语语系文学的研究和拓展。在这艰苦卓绝的研究过程中,他围绕“华语语系文学”这一概念生长的世界观不断完善,仅有理论的空中楼阁并不够,还须实践作为地基去加固。于是我们看到,除了撰写学术专书、培养研究生外,他还积极编撰文学史,甚至编选文学作品选集。可以说,《华夷风:华语语系文学读本》便是《华夷风起:华语语系文学三论》的延续,论者以后者为遴选标准催生了前者,是实践的产物。虽说按正常的逻辑,两部作品问世的先后顺序应当对调,但这也恰恰验证了《三论》所具有的前瞻性。

也正是通过《读本》,再加上之前的著述,王德威志建构起其华语语系文学空间,一个拥有独特世界观的、纯粹由文字构筑的文学世界。我们可以理解,为何他多次引用谢裕民的《安汶假期》,因为究其根本,他们都是在各自的领域建构独有空间。可以看到,有了《三论》的蓝图构想和《读本》的牢固基础,王德威逐步建造了一个广袤的、枝繁叶茂的文学空间。在这个空间里,人们(读者或研究者)的所需所求样样齐备,甚至有如桃花源,有着良田美池、阡陌交通,居者黄发垂髫、怡然自乐。这里有地理与民俗风景的呈现;有语言、声音的交流和文字、器物的传承;有根深蒂固的血统和飘零的离散心态;还有国家历史和个人记忆的铭刻。从国之重器的典律和祖物,到语言、文字、哲学等上层建筑,种种不一而足,简直包罗万象,这不正是完美的独有世界么?

三、王德威的华语语系文学思想之可行性

或许王德威的野心尚不在此,他要建立的,可能是类似于托马斯·莫尔构想的乌托邦。在这个想象的国度里,一切都是理想的或合情合理的。在现实世界中不可能付诸实践的,在乌托邦里却成为了可能。这对于学术研究和文学创作而言,自然是莫大的吸引。王德威当然也注意到了乌托邦背后蕴藏的可能性,2011年,他到访北京大学,为师生作了题为《乌托邦,恶托邦,异托邦——从鲁迅到刘慈欣》的讲演。虽然这场演讲的主题是科幻文学,但作为讲题的理论基础——乌托邦、恶托邦和异托邦的概念——颇值得我们关注。

演讲中提到,乌托邦(Utopia)是托马斯·莫尔启蒙的一种西方叙事,营造了一片和谐的理想国。而恶托邦(Dystopia),则几乎和乌托邦相反,以乔治·奥威尔《1984》、赫胥黎《美丽新世界》等为代表,是“是在西方工业革命之后,在资本主义的文明兴起,以及相对的各种对抗资本主义论述的不同的社会的意识形态,包括马克思主义,等等的相互激荡之下所产生的一种叙事的方法”,[4](P280-P281)一言以蔽之,是反乌托邦叙事。至于异托邦(Heterotopias),是福柯在上世纪60年代提出的关乎空间的理论。他想象世界存在一个异托邦的世界,这世界被权贵或当政者划出一个个特定的空间,“这个空间是被隔离的却又是被需要的,把我们所谓正常人的社会里面所不愿意看到的,用以治疗、规训、怀柔、取悦社会成员……因为这个异质空间的存在,反射出‘正常’、日常空间的存在”。[4](P282)为了避免太过抽象,王德威举了监狱、医院、学校、博物馆甚至豪华商场等实例,旨在说明当人们需要达到或被要求达到某些目标时,会前往或收容于这些专用空间,以达到稳定或处理危机之目的。

从字面意思来看,恶托邦似乎是乌托邦名正言顺的反面,但若从现实角度来理解,还是把异托邦和乌托邦作比更为妥当,因为“乌托邦是一个理想的、遥远的、虚构的空间;而异托邦却可能有社会实践的、此时此地的、人我交互的可能”。[4](P283)王德威这篇演讲主要关于科幻小说,但也提到无论是遥远的康有为或鲁迅,还是当代的刘慈欣和韩松,他们创作的带有科幻意味或未来色彩的作品,无疑都是根植于现实,带有强烈的现实意义,也将演讲本身的主题推向更远的方位,甚至可以触及华语语系文学相关议题。

2017年,王德威主编的《新编现代中国文学史》出版,引起了多方关注。他召集两岸三地的学者、作家和西方汉学家总计143人,各自选取非传统意义上的中国现代文学史一个截面,进入历史,去在场地叙述,如哈金写《1918年4月2日:周豫才著“狂人”的那一晚》,王安忆写她的母亲茹志鹃,等等。在这部文学史里,“现代”和“文学”的意义被大大延展,时间跨度起于明朝将亡的1635年,止于未来的2066年;体裁则涵盖信札、日记、连环画、演说、电影、流行歌曲等。如此种种,或许说明“现代”和“文学”本身充满弹性,可以被压缩得很小,也可以伸展得很长。同样,这本文学史也反映了王德威所看重的华语语系视野,囊括相当数量的香港、台湾、马来西亚的华人作家的作品,也无怪乎他曾提到,唯有华语语系才能解释这一文学坐标及区域的复杂性。

先是“华语语系视野”,后又大刀阔斧地拉长“现代”,拓宽“文学”,已是了不起的尝试。或许王德威构筑的这个理想世界已日臻完备,但也引来不少质疑。有论者对西方汉学家的立场抱有疑问,如广植于西方高校的汉学、中国学研究、东亚系等学术机构所代表的学术风格都颇为类同:“这些学者一般都不囿于某一段或某一课题,涉及较广,其理论观照的目光缤纷多样,解决问题的方法更是不拘一格。80年代以后,将中国文学作品、文学现象置于中国文化的广阔背景中加以考察,从社会、经济、政治、思想、心理、风俗等多角度切入,已成为一时的风尚。”[5]而对于王德威的华语语系文学立场,施龙在《在“华语语系文学”中穿行的堂吉诃德——评王德威主编〈新编现代中国文学史〉》中说:“这一概念追摩的图景是不同背景的文化政治语境中的文学互动,除了王德威所谓海外华人华裔‘移民’、‘夷民’、‘遗民’及‘后遗民’的代际嬗变,设若决定构成华语语系文学各支文学力量的不同文化政治本身发生改变,比如最近几年欧美右派势力抬头及其可能造成的远景,处此语境之中的华文文学当如何自处?”[5]似乎委婉说明,王德威既然秉持华语语系文学立场,但在事实存在的不同国境的阻隔之下,淡化政治色彩似乎不太现实。

这就牵涉到“现实性”“真实性”或者“合理性”的问题。从《华夷风起:华语语系文学三论》一书说开去,最终我们会抵达乌托邦,或异托邦?要理解并定义王德威的华语语系文学世界这个结,似乎还是得由他本人去解。正如他自己所说,华语语系文学,会是“理想的、遥远的、虚构的空间”,还是“社会实践的、此时此地的、人我交互的可能”?同样地,面对华语语系文学理论,我们也自当叩问自己:我们接纳的这一套理论,到底是理想化的,还是可实践的?问题的答案,可以从目前华语文学的研究现状窥见:从世界华文文学、海外华文文学到华语语系文学,种种繁多的名目不一而足,为的是探求华语文学的最大公约数,实则反映出各家学者对华语文学秉持的不同看法,这其中,华语语系文学的声音虽有回响,但并未激荡,显示出王德威目下构建的华语语系文学思想仍未被广泛认可或接受。

四、结语

王德威教授建构的华语语系文学思想强调了世界各国或各地区的华文文学的独立性和个体性,这对于境外华文文学参与世界文学的回响有着重要意义。目前大陆学界对于境外华文文学的论述多笼统地归入世界华文文学或海外华文文学的门下,消解了各国或各地区华文文学的差异性,使海外华文文学与中国文学形成对立,而世界华文文学却不包含中国文学。又或者境外华文文学被简单地以国别处之,如美国华文文学、加拿大华文文学等,却忽略了各地复杂的种族迁徙和历史渊源,使得我们无法准确定位一些外籍华裔作家的身份,如哈金、李翊云等。此外,不可否认的是,王德威的华语语系文学思想仍有其理想化和含混之处,比如他虽然强调各地华语语系文学的独立性和国家的区别,但又意在淡化这其间的政治或种族色彩,突出温和的文化传承。尽管我们知道,政治和种族元素当然是各地华语语系文学的历史脉络中重要组成部分,失去这部分的阐述,就不大可能深入理解各地的华语语系文学。又如,王德威多次在不同场合、不同载体所阐述的华语语系文学思想,也存在着自相矛盾之处。例如对于美籍华裔作家哈金的讨论,他本身在中国成长,后移民美国,并以英文写作获得巨大成功。如何定义以外文写作的华裔作家?虽然在王氏的论述中,哈金因为多书写中国故事,发声的“位置”在中国,而被纳入了华语语系文学的范畴,但在华语语系的研究中,我们是以语言,还是以血统为准绳?这仍未阐释清楚之处。此外,王氏在某些方面(编选读本、文学史)的尝试甚至带有着文学性的浪漫主义色彩,更加深了这些理想化和模棱两可的印象。

说到底,作为新兴的学术思想,王德威教授在种种尝试中展开的华语语系文学论述,必然存在着不足和疏漏,也容易招致学界的质疑,但也正由于其尚属新声,我们更应该辩证地去看待,这对于境外华文文学甚至中国文学的研究,必然有着莫大的推动。