幼小衔接之培养幼儿课间活动的交往能力与规则意识

2022-07-11张红玲

张红玲

我们从对一年级教师的访谈中了解到,课间十分钟活动是小学生活中一项十分重要的内容,起着调节身心状态、促进人际交往、养成遵守规则的积极作用。但是,幼儿园的孩子对此却比较陌生或者说对课间活动的理解比较片面,而我们更注重的也是孩子们如何进行时间管理、如何进行生活自理安排,如何让十分钟更有意义。其实,小学的课间十分钟还是孩子们相互交往的重要时段,这一过程也往往是孩子们最容易发生摩擦、产生矛盾以及因为不遵守规则而导致安全事故的时候。如果孩子入小学后能合理安排课间活动,会与同学主动交往,具有规则意识,就能较快适应新的环境,融入新的集体。为此,我们把课间活动作为幼小衔接研究的重点之一,从交往能力和规则意识两方面进行了探索,为幼儿适应小学的课间活动做好准备。

1.拓展交往空间与范围,掌握结识新朋友的方法

低年龄幼儿认识同伴最大的途径就是同桌或同组相坐,因此我们每周让幼儿调换一次座位,允许他们自由选择小组,为幼儿创造轻松的交往氛围,并围绕“怎样开始和新朋友的交流”展开话题,通过分享、讨论、梳理总结出交朋友的诸多方法。如:交换名片、主动介绍——“我叫×××,我想和你做朋友,你愿意吗?”借物介绍——“我有一个小皮球,你愿意和我一起玩吗?”参与游戏——“你们的游戏真好玩,能让我和你们一起玩吗?”主动帮助别人——“我有橡皮,借给你用吧。”

小学的课间活动范围较大,学校的户外场地都是他们的活动空间。针对这一情况,我们也在户外活动时采取了幼儿自主选择区域的方法,打破班级界限,扩大交往范围,给幼儿增加认识新伙伴的机会。扩大活动空间和交往范围后,许多幼儿反映身边熟悉的朋友减少了,常常凑不足游戏人数。于是我们开展了主题活动“朋友多多”,引导幼儿发现游戏伙伴就在身边。通过多次体验,幼儿逐渐由刚开始时不知道如何与陌生同伴交往、不会独立处理同伴间的矛盾,转变为能通过不同的渠道寻找游戏伙伴,能说出许多新朋友的名字。

活动中,幼儿会与同伴分工合作,遇到困难互帮互助,发生冲突尝试协商解决,会自主协商合作摆放器械,设计自己喜欢的玩法,还会共同完成任务,逐步发展了幼儿的交往能力,丰富了他们的交往经验。

2.丰富课间游戏内容,提升幼儿交往能力

室内,教师组织幼儿开展了“课间游戏我推荐”活动,和幼儿一起推荐各自喜欢的游戏并说出推荐理由,如阅读、魔方、翻绳、百变魔尺、走迷宫、拼图、悠悠球等,在游戏的过程中相互学习、互帮互助,体验帮助别人而获得的快乐。

为了帮助幼儿在无玩具的情况下能有序、安全地进行课间活动,我们引入多种徒手游戏,丰富幼儿的游戏经验。如,教师先组织幼儿玩猜拳跳步、老鼠笼、炒豆豆、洗衣机转转转等有趣的民间游戏,接着鼓励幼儿收集徒手游戏,如绕圈接力、老鹰捉小鸡、丢手绢、跨步比赛等,使幼儿在没有玩具的课间活动中也能玩得尽兴。

3.教师适时介入指导,帮助幼儿习得交往技能

在活动中,教师会引导幼儿自主结伴,开展有趣的游戏,并适时参与到游戏中,邀请一些不太善于交往的幼儿一起参加,做好幼儿交往的榜样,让他们有安全感和归属感。不仅如此,教师还会鼓励幼儿主动表达自己的意愿,引导他们接纳同伴的合理需求,待幼儿相互之间产生交集后适时退位,促进幼儿交往能力的发展。

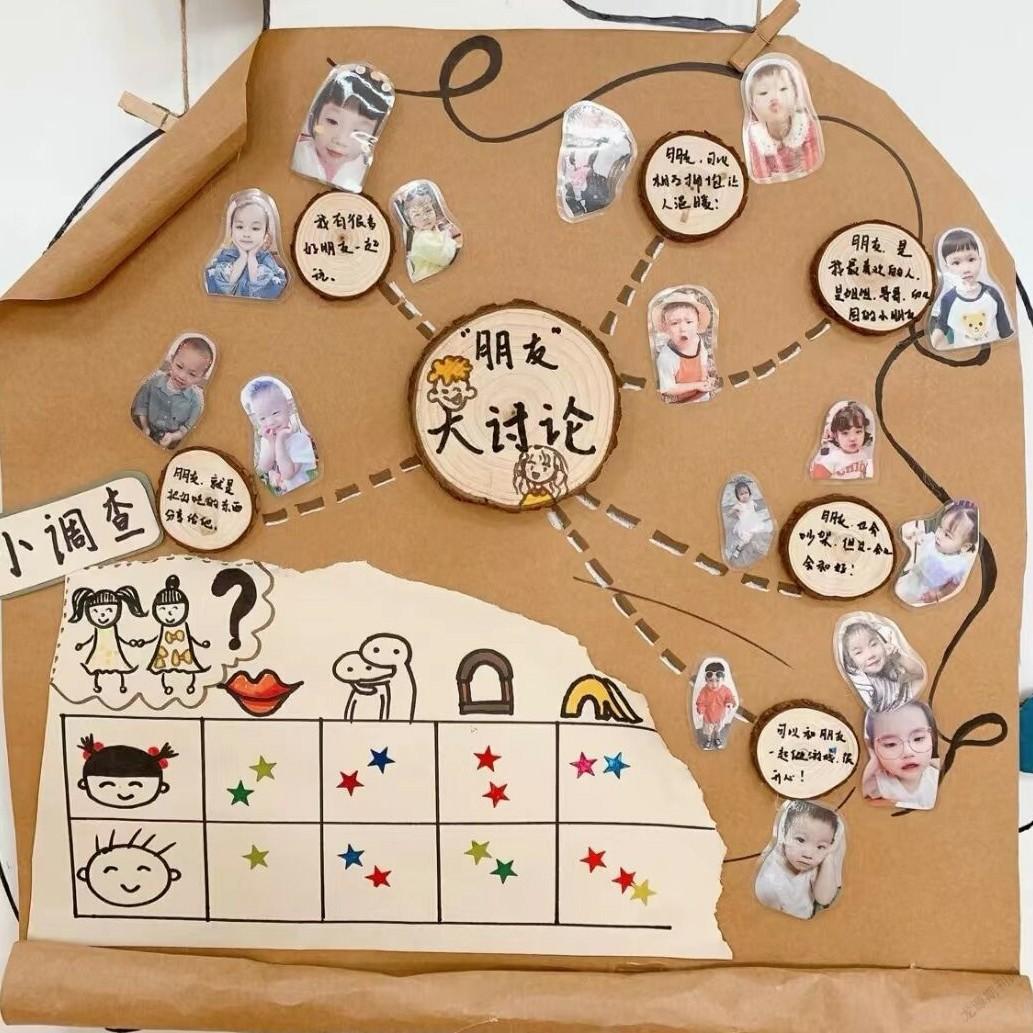

幼儿在一起游戏玩耍,难免会出现一些摩擦和纠纷,主题活动与实践活动交相呼应,是让幼儿学习交往技能、自主解决矛盾的一个重要途径。我园的主题活动“朋友多多”,让幼儿在趣味横生的活动中理解“好朋友”的含义,并运用思维导图的方式引导幼儿遇到问题可以用协商、轮流、猜拳、投票等方法解决,懂得好朋友之间要互相合作、互相帮助,才能让友情更深。

此外,当幼兒在活动中发生争执时,教师没有充当“裁决者”,而是以“伙伴”的身份介入,一同分析争执的原因,协商解决的方法,使幼儿在游戏活动中掌握正确的交往技能,逐渐学会与人交流、与人合作以及与人协商。

课间活动是欢乐的、自由的,但也是最易引发安全事故以及幼儿矛盾的时段,而规则是保证幼儿愉快活动与交往的前提。当幼儿具有了一定的规则意识,能自觉遵守各项活动规则,建立自我保护意识,有利于他们进入小学后积极遵守班规、校规,在保障安全的同时,赢得同伴、教师的接纳和认可。

1.寻找风险点,提高自我调控能力

进入小学之后,课间活动是没有教师陪同的,因此对幼儿来说,要逐渐从他人对自己的保护转变为自我保护,形成自护能力。我们设计了寻找风险点活动,让幼儿在活动室和操场上寻找可能存在风险的地方,自己设计标识并进行张贴。这种游戏的方式能够激发幼儿自己去关注危险的存在,并尝试调控自己的行为。

2.理解规则、制定规则,让幼儿成为规则的主人

待幼儿逐渐理解了规则存在的意义后,教师便把活动规则交由幼儿自己来制定。通过讨论,幼儿分别制定出上下楼梯、课间游戏、上课铃响前后等方面的规则。基于此,幼儿对规则有了更强的认同感,极大地调动了遵守规则的积极性与主动性,进而乐于遵守规则。

3.开展游戏活动,让幼儿在体验中强化规则意识

游戏活动既是幼儿进行交往的最好机会,也是树立规则意识的有效方式。所有游戏都是蕴含规则的,在充足的游戏时间内,幼儿只有遵守规则,才能让游戏顺利开展下去。如规则游戏“木头人”,幼儿通过扮演“木头人”学会控制自己的动作,进而产生自我控制的意识,更容易形成自控能力。

为培养幼儿良好的交往能力与遵守规则的意识,教师要及时对幼儿的课间行为进行表扬和鼓励,如采取激励机制,每星期评比一次,表扬活动中与同伴友好相处、会解决纠纷、遵守规则的幼儿,对其他幼儿能起到很好的榜样激励作用。

在评价方式上,教师应始终坚持幼儿是评价的主人,采用多种互动形式,帮助幼儿将外在经验内化为自身体验。多问几个“为什么”“怎么办”,而不急于替幼儿回答或直接将答案告诉幼儿,让幼儿在游戏评价中积累经验,提升交往水平。

幼小衔接工作对帮助幼儿顺利从幼儿园过渡到小学学习生活起着至关重要的作用,教师只有做个“有心人”,从幼儿的角度出发,去了解他们的需求,才能让幼儿顺利适应小学生活,愉快地度过课间时光。

(责任编辑:郭凯云)