读图四法

2022-06-24重庆大学艺术学院重庆401331

王 汉(重庆大学 艺术学院,重庆 401331)

人文社会学科正经历着跨界与融合,以应对现实挑战。艺术史学科亦面临着与其他学科的融合以及“图像时代”所提出的新任务。然而,正是在这种背景下,艺术史学科的身份焦虑愈加明显了:“我”以何面目参与到学科合作中去?“我”在哪个方面为相关问题的解决做出其他学科无法替代的贡献?2006年,葛兆光先生《思想史家眼中之艺术史》中认为艺术史研究越来越没有自己的个性特征,他说:“如果抛开风格、空间、色彩等等艺术分析手段的话,艺术史又将如何自处呢?”李凇先生在《北京大学校报》上有一篇文章《艺术史论的学科自觉和本土力量》,谈了他的思考。他也认为艺术史论研究一定要有自己的研究方法,他以石涛研究为例指出,“作为一个艺术史家来说,最合适的或者是最有影响力的切入,是对他的绘画作品的研究,这才是你的长项。”

由此来看,深入地进行艺术作品的分析,特别是包括“风格、空间、色彩”等的形式分析,是艺术史研究者的看家本领,是区别于其他学科的重要标志。建立、发展形式分析方法成为艺术史学科得以成立、并能更好地开展学科间合作的基础。

在前述背景下,乃有本文之探索。再从内部条件来看,近年来笔者颇留心于魏晋南北朝时期的图像,鼓捣的时间长了,眼见有一些研究方法为学者们所常用,却未被总结成文。陈垣先生校勘元典章而有《校勘学释例》,其中有“校法四例”。将心目之所得比附陈垣先生的对校法、本校法、他校法和理校法,故有“读图四法”。此中或有曲解错漏之处,敬请方家批评指正。

一、他校法

陈垣先生在《校法四例》中有对校法、本校法、他校法与理校法,在此四法中,他校法位列第三,陈先生说:

“他校法者,以他书校本书。凡其书有采自前人者,可以前人之书校之,有为后人所引用者,可以后人之书校之,其史料有为同时之书所并载者,可以同时之书校之。”

古代著作中语句被相互转录、引用而见存于其它书籍之中,因此我们可以用他人征引的文字来与被征引者作比较,以见其异同。

1.图像、文字他校法之异同

按杜泽逊先生的看法,“这其实也算得上一种对校,不过不是全书对校,而是片段对校。”而对校法在诸家文献学的著作中均被列为首位。由此来看,对校法在文字校勘中是基础性的。

然而在图像研究中,他校法并非从属地位,这是由图像的特点决定的。在绘画、雕塑等艺术形式中,“存形”或模拟客观存在的对象是其主要功能之一,所谓“宣物莫大于言,存形莫善于画”。即使是画人世间所没有的神仙与仙境,它们也都是在一定现实基础上展开想象的结果。因此,考察以再现对象为目的的图像,我们可以将图像与其所对应的现实物象进行对比,以考察其间的异同,并进而为后续的论证提供证据。

另一方面,贡布里希告诉我们,“没有一个艺术家能摒弃一切程式‘画其所见’”。图像自有其发展规律,艺术家需要学习前代人的图像程式,并将其应用在自己的工作之中,或照搬或修正。因此,图像与图像之间也有一些程式可以相互比较,以见其异同。例如王履的《华山图册》,我们可以将图与华山相比较,也可以将该图与历代山水画作比较。

因此我们可以将图像他校法分为两类,一是图像与实物的比较;二是图像间图式的比较。

2.图像与实物的比较

图像与实物的比较是指将图像中的物象与其所描绘之实物作相互的比较。

图像与实物之间的关系颇为复杂。就平面性的“图”而言,将在具体空间中的三维的实物摹绘于二维的平面之上,这是通过某种技术的转换过程,其间的差异非常明显;同在三维空间中的“像”(圆雕)与实物,尽管前者可以做到如蜡像般逼真,但也不可忽视两者间的巨大差异。再写实的图像也会有其限度。

然而这些差异的存在并不意味着我们不能对两者进行比较。尽管我们明白两者间的差异,但我们还是建立起二者间的被称为“像”的一致关系。在建立一致性关系上,图像(特别是平面图像)通过一系列区别性特征指引我们的思维一步步指向某个具体的物象。更详细的说明可参见笔者的一篇拙文《宝晋斋藏南唐研山在宋元的流传》。理论讨论可参见贡布里希《面具与面容》。

3.图像间程式的比较

程式是近来艺术史研究所常用的词语,大概有两层意思,一是习俗,也就是说前辈艺术家们都是这样呈现事物的;二是技法,在前辈艺术家们呈现事物的习俗中就包括某种技法,这种技法为众人所采用则又成为习俗。

不同图像间的程式比较可以是同一事物间的比较,比如人物、竹子等图像之间的比较;也可以是不同事物间的比较,比如研究空间透视法,我们可比较房屋、院落与方盒子、桌椅等,比较的是超越具体物象的某类别事物;甚至是具体构成元素的比较,例如中国画、书法中石头皴法的比较和笔法的比较。他校法与对校法的最大区别在于,后者所对校的两个图像有同一源头,而前者所比较者则是任意两个图像,只要两者之间有可比较之处,则可应用他校法。

他校法既可将图像与实物相比较,又可广泛寻找图像以作程式的比较,故本文列他校法为四法之首。

4.他校法之功用

通过实物与图像的对比,我们可以了解二者的一致之处在哪里,相异之处在哪里。进而我们可以研究图像制作者面对自然存在的实物为何会如此呈现,而不以其他方式呈现。例如,为何采取俯视而不是平视,为何画出了某一局部特征而没有呈现另一些特征?制作者所受到的限制大概有三类,一是制作图像的背景与目的;二是在当时社会中所能接触到的程式;三是制作者自身的观念。依照上述三个方面,我们可延伸出许多具体的功用。如:就制作图像的背景,图像制作者只能依据已有的实物给出或想象出图像,他们无法精准地想象出未来某一物品的具体形状与特征,根据这一原则我们可以鉴别图像的年代。例如韦正先生的《从考古材料看传顾恺之〈洛神赋图〉的创作时代》。韦正先生将《洛神赋图》中出现的部分物象与考古出土的南朝时文物作详细的对比,如女性的双环髻、树木、雉尾扇、华盖或伞盖、笼冠、束膝的裤褶、建筑中的人字形叉手、座榻等。通过他校法,韦先生认为“传顾恺之《洛神赋图》的时代指向南朝而不是东晋”。

二、理校法

在陈垣先生的四种校法中,理校法位于四法之末,他说:

“四为理校法。所谓理校法也。遇无古本可据,或数本互异,而无所适从之时,则须用此法。此法须通识为之,否则卤莽灭裂,以不误为误,而纠纷愈甚矣。故最妙者此法,最危险者亦此法。”

也就是说,在没有更古版本的书籍来校对,面对莫衷一是的诸版本文字,研究者只好用理校法。对于理校法,陈垣先生以辩证的方式强调此法之妙处及危险性。据理校之“理”及前人之实践来看,理校法就是整理校对者以常理或上下文之意来校正错误。然而这所谓的“理”与“意”乃出自自己的认知与理解,因此很可能是主观臆断。反过来,正因其危险,常常需要整理者有广博的知识和缜密的推理来拨乱反正,故“最妙者亦此法”。杜泽逊先生将此法称为“综合考证法”。正因为危险,对于理校法的应用争议颇多,有一部分人以为最好不改原文,旁注以说明己意。从实践来看,错改者多,徒增聚讼。

1.图像之理校法

在艺术史学中,整理研究图像亦有理校法。理校法,其实质还是他校法,不过这个“他”是一个恒常不变的他者,近乎不证自明,属于他校法中的特殊者。

图像与文字最大的不同是,图像一般能在一定程度上再现物体的真实样貌。而文字则需要诉诸想象,才能在脑海中形成某一形象或某一观念。因此,理校法对于图像文献来说,并非最危险、最考验校者综合素养的方法,而是一种基础性方法。

我们可以将理校法解释为:阅读并判断图像是否合于常理。所谓常理,有如人都长两只眼睛两条腿、水往下流等。苏东坡说:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形,至于山石竹木、水波烟云,虽无常形而有常理。常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然常形之失,止于所失,而不能病其全;若常理之不当,则举废之矣。”据此,本文此处所述之常理涵盖苏东坡所谓之常形与常理。

2.理校法之举例

本文以孙位《高逸图》为例,说明理校法的运用。

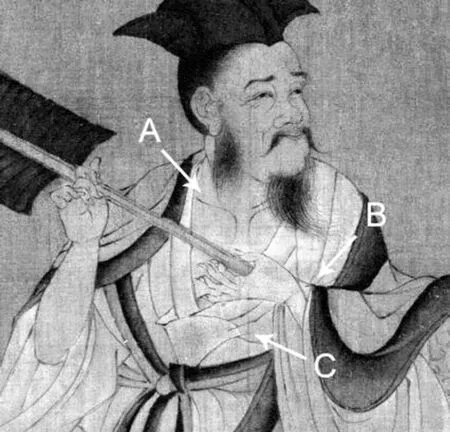

孙位《高逸图》,现藏上海博物馆。无款,卷前黄绫上有徽宗体题名:“孙位高逸图”。卷后拖尾上有司马通伯的跋,言及孙位与高逸图。故画史学者将此画归于孙位。仔细读图,我们会发现,人物有很多细节,与常理相悖。此画中最左侧人物,可能是“阮籍”。以此人物局部(图1)为例,我们发现A、B、C三处有比较明显的不合常形或常理的画法:A处锁骨结构不正确;B处的三角形线条明显未交代清楚衣服袖口与手腕之间的结构关系;C处是两块不同色彩区域的交界处,同时又各有一线条侵入白、棕色彩区域内,使人无法读解此处衣物的组成与结构。我们说A处锁骨结构不正确,所校者是为常形。我们说B处画法有问题,所校者是为常理。衣物像水石一样,并无常形,但在手伸出袖口的条件下,我们都会知道袖口衣服应该呈现什么样子。C处的情况复杂,此文暂不讨论。

依据上述读图结果,我们大约能得出结论:此《高逸图》反映出制作者在绘制时并没有注意衣物被穿着时的实际状态,线条应用并没有表现出物象本该有的状态,从而显出依葫芦画瓢之感,故不太可能是原本,应是临摹品。

图1[12]

三、对校法

陈垣先生在《校勘学释例·校法四例》中说:

“一为对校法。即以同书之祖本或别本对读,遇不同之处,则注于其旁。……其主旨在校异同,不校是非,故其短处在不负责任,虽祖本或别本有讹,亦照式录之;而其长处在在不参己见,得此校本,可知祖本或别本之本来面目。”

1.图像对校法之成立

书籍之传播主要靠传抄与印刷,因此产生了同一书籍的不同版本。而图像亦有传播之现象。谢赫有“传移模写”之法,大概就是指画之临摹与转录。临摹是绘画的专用语,所谓临是依原稿复制,而摹则用透明性较强的纸蒙于原作上复制。转录一词用以描述在材料与技术手法上差异较大的两个相近图像之间的复制关系。例如将某幅画转而绘制在瓷器上、石版上,或是用现代技术手段——如摄影、印刷、扫描、电子显示器等——转而呈现出来,都称为转录。

在图像临摹、转录的过程中,也会形成具有一些差异、但基本相似的图像。我们亦借用“版本”这一概念来指称这些图像。例如,关于《洛神赋图》,有所谓“北京甲本”“弗利尔甲本”“辽宁本”等的称谓,“本”是“版本”的省称。

祖本于艺术史中则为被临摹、被转录之图像,为该图像被创作出来时的原初面貌。别本则是从祖本处衍生出来的其它版本。以上述《洛神赋图》为例,其祖本我们尚不可知,但相对于“北京甲本”,“辽宁本”则为别本。再如在云冈石窟的研究中,我们视水野清一和长广敏雄所编《云冈石窟》为较好版本的图像资料,因为他们考察研究的年代较早,所采集的图像更接近各洞窟原初的面貌。相对实物状态的云冈石窟,经过复制、印刷的书籍是为别本。

在现代,复制技术比之古代大大进步,在文字一类的版本中有所谓影印之说,在文字信息上,复制品与原物几乎没有差异。但对于图像来说,从照相机翻拍、电脑处理、排版、制版、印刷等,这一系列过程都会使图像产生变异。我们研究者要对此有清醒的认识。当然我们要视研究需要而对图像精度提出适当的要求。

正如陈垣述书籍的对校法,图像的对校法长处在于客观地了解两个版本的异同,但很难对两者的真伪或年代作出判断。

2.图像对校法之对校内容

图像之对校,与文字有所不同。文字的对应关系比较简单,一段文字多少字,对校时看每个字是否一一对应,有无多字,有无少字,有无错字,有无异体字。而图像的对应关系就复杂得多,要纳入考虑的因素也很多。在某种程度上,图像对校更像是在作古籍版本的鉴定。古籍版本要对字体风格、印刷字迹边缘的尖利程度、栏线与栏框的关系等细节作深入观察;同理图像对校要对每个细节作认真察看比较,以便为下一步推断其变化成因打下坚实的基础。

夏皮罗在《风格》一文中说:“总的来说,对一种风格的描述是指艺术的以下三个方面:形式要素或母题、形式关系和品质。”因此,我们在使用对校法时可以就以下几个方面来比较不同版本的图像:(1)某一具体的物象(如某个人物);(2)构成物象的局部(如某人物的头、眼、鼻、手等);(3)构成局部的最基本的要素:点、线、面、色彩等;(4)这些要素之间的组合、交错关系,如上面图1:B中的线条间的交错搭配关系;(5)画面整体给人的感觉。例如李雪曼、方闻二先生在《溪山无尽》一文中,对比传为范宽作的《雪山萧寺图》与王翚的摹本,对比范宽的《溪山行旅图》与王时敏、王翚的两个摹本,对比巨然《雪图》与王时敏的摹本。他们从整体效果、构图、树石皴法、山体结构、笔墨法等方面进行比对,据此总结出宋代山水画与明清山水画在视觉结构上的区别。

在一些特定情况下,图像校对的基本单位又可以是(6)某一范围内的点、线、面要素组合。例如耿朔先生在《层累的图像》中以砖面为单位,对有关墓室的不同“竹林七贤及荣启期”图像进行比较,这是根据南朝砖印壁画这种特殊形式、特殊制作工艺所采取的特殊方法。

不管怎样,不同版本的图像对校也是艺术史研究基础。在艺术史的研究过程中,学者们常常对校两个或两个以上版本的图像,借此发现问题并开始阐释或解决问题。例如,李凇先生在《论〈八十七神仙卷〉与〈朝元仙仗图〉之原位》中。比较两图之物象、两图之线条,并以上述两项证据为基础探讨两图之时间先后关系,并形成自己的结论。

四、本校法

陈垣先生说:

“本校法者,以本书前后互证,而抉摘其异同,则知其中之谬误。……此法于未得祖本或别本以前,最宜用之。予于元典章曾以纲目校目录,以目录校书,以书校表,以正集校新集,得其节目讹误者若干条。”

按陈垣先生的意思,本校法就是在本书中找到可以与之相较的文字,来核验错漏正误。按照这个思路,我们可以在图像本身中寻找可以相互比较的地方,总结某图中某一物像的图像特征,再验之于本图中再次出现的物像,看有何差异,有以子之矛戳子之盾的感觉,正如陈垣先生所说,“牴牾自见,不必尽据异本也”。

陈垣先生所说的“以纲目校目录,以目录校书”等语,是针对书的特征而做的具体工作。图像与书籍在形式、结构上都不一样,因此,本校图像也会有自己的一些特点。

例如,在叙事性图像《洛神赋图》中,曹植数次出场。这给我们提供了本校的机会。当我们将这些形象相互对比,可以发现很多有趣的、值得深入探讨的差异。当然我们要意识到,这种比较的预设前提是:曹植每次出场应该穿一样的服饰,而且在文学作品《洛神赋》中读不到要换服装道具的地方。李凇先生在《依据叠印痕迹寻证马王堆3号汉墓〈“大一将行”图〉的原貌》一文所用的方法亦可视为本校法。李凇先生在细致认真地读图中发现其中有一些影影绰绰的物像,验之于本图,则恰与不远处的一些物像呈镜像关系,李先生据此分析,这些隐约可见的物像是那些相对清晰物像的“叠印痕迹”,因此该图的复原需要作新的调整。

本校法在图像比较应用中并不多见,却是最为有趣的一种方法,证据的说服力也较强。

余论

校勘学中的校对法,主要目的是改正书籍在传抄过程中产生的讹误。换句话说,就是还原书籍作者的原始文字与真实意图。这是从事古代历史、文学、哲学研究的重要基础。

艺术史学的读图法,其目的之一也是要还原作者原本的面貌,也是艺术史研究的重要基础。但是它的任务还不止于此,通过校对、读图,我们可以更加细致地了解图像及其发展转变,可以帮助我们判断图像在时间上的先后关系,可以帮助我们断定图像的年代,可以帮助我们去发现更多的问题。如思想、政治、文化等等方面的问题,因为同样再现某一物象,人们兴趣点、关注点的改变影响着图像呈现形式。兴趣点、关注点就直接反映着人们的思想。

总之,读图是开展艺术史研究的重要基础。希望本文所述四种方法能有益于学林。