读书与赏物:明代山水画中的“观看”事件

2022-06-24王天乐中山大学艺术学院广东广州510275

王天乐(中山大学 艺术学院,广东 广州 510275)

在中国山水画中,经常出现一种人物在画中“观望”的场景。从南宋开始显现,至明代则转为一种人物“读书”和“赏物”的形象。由此,中国山水画中对视觉意识的表达开始从一种“看景”转变为一种“观物”,而这种现象却鲜有学者留意。

“看”,从某种程度上说,不仅是一种视觉活动,也是一种目的行为,西方文艺界对于“看”的理论有多种阐释。在中国文化史和思想史中,“看”更多地用来形容有文学素养的士人和官员,甚至是修道者。“看”与“读”紧密联系,反映了古代士人特殊的文化习性。不同时期的“看”,折射出不同层面的文化意义与士人的观念态度。本文通过分析明代山水画中人物视觉形象的内在转变,揭示明代士人复杂的观看文化和社交意图。

一、从“看景”到“观物”

中国山水画中有很多有关人物的描绘,其中不乏对人物视觉活动的刻画。如在南宋的扇面山水画中,出现了大量以表现人物之“望”为主题的画面,并且,画中的人物视觉形象多为在室外“看景”。如朱光普的 《江亭闲眺图》 (图1)、朱惟德的《江亭揽胜图》(图2)和马远的《石壁看云图》等,画面的人物常坐在坡石或溪船上向远处眺望,意态闲雅,神情悠然。人物或望云、观瀑,或赏月、观水,带动着观者的视线和观看视野。

图1 (南宋) 朱光普《江亭闲眺图图》局部23.9X.24.4cm,辽宁省博物馆藏

图2 (南宋) 朱惟德《江亭揽胜图》局部24X25.6cm 辽宁博物馆藏

而南宋山水画中的这种人物“望”的现象到了明代开始转变,明代山水画中人物的视觉形象开始由室外转向室内,观看对象由外景转为对“物”的关注。例如,在明代山水画中,画中人物的身份依旧以闲雅的文人士大夫为主,在人物的观看对象上,虽然也有部分对“看景”活动的描绘,但多数表现了对具体“物”的关注,并可将其分为两类“观看”行为:1.读书;2.赏物(看画/古董品鉴)。

图4 (南宋) 刘松年《秋窗读易图》局部 26X26cm 辽宁省博物馆藏

明代山水画中有关人物“读书”形象主要在吴伟、唐寅和项圣谟等画家作品中呈现。如吴伟的《树下读书图》《观瀑吟诗图》和项圣谟的《秋林读书图》等。画面描绘人物读书的场所比较自由:有的置身于草堂和斋房中,有的坐在室外的舟船上和坡石上。在对人物视觉活动的描绘上,可见画中人不仅只是将视线停留在书本上,还有“读书”与“看景”相结合的观看模式。例如,在吴伟的《观瀑吟诗图》(图3)中,只见画面左部有一高士正斜坐在坡石上,高士右手托书,仰头而望,在他的右侧,有一棵松树挺拔而立,树后则有瀑布直泻而下。高士似听泉声,又似看松树。虽说画面的主题是“读书”,但画中人正沉浸在周围的这一山水景象中,“读书”与“看景”融合在了一起。另外,明代画家项圣谟的《秋林读书图》、张宁的《松窗读书图》和唐寅的《山庄读书图》与吴伟的《观瀑吟诗图》一样,均描绘了置身山水间或坐在草堂里读书的文人形象。

图3 (明) 吴伟《观瀑吟诗图》局部 157X95.4cm 青岛市博物馆藏

而在明代画家蒋嵩的《渔舟读书图》(图5)、文徵明的《兰亭序补图》 (图6)和沈周的 《青园图》 (图7)中,人物不再是一边读书和一边看景,而是把视线全部聚焦在了书本或具体物件上,更偏向于一种对“物”的关注。还有文徵明的《真赏斋图》和仇英的《竹院品古图》也是如此。在仇英的人物故事画《竹院品古图》(图8)中,一群文人雅客正聚集在一起鉴赏古画,桌旁还放了很多青铜器正等待逐一检验。旁边的仆人端茶倒水,各自忙碌,体现了明代上层文人的个人趣味与社会活动。明代人物画里的这种“赏物”活动,在山水画中也被大量呈现。所以,明代山水画中对视觉性的表现,除了“读书”,还多了“看画”和“品鉴器物”等诸多私人活动的描绘,并集中在吴伟、沈周、文徵明和尤求等人的作品中。

图5 (明) 蒋嵩《渔舟读书图》局部 171X107.5cm 故宫博物院藏

图6 (明) 文徵明《兰亭序》(补图)局部 26.7X416cm 辽宁省博物馆藏

图7 (明) 沈周《青园图》19.1X188.7cm 辽宁旅顺博物馆藏

图8 (明) 仇英《竹院古品图》 41.4X33.8cm 故宫博物院藏

值得注意的是,在南宋山水扇画人物的“望”中,人物望向的对象往往是模糊朦胧、飘忽不定的景象,而明代山水画中的人物视觉形象,于明中前期还多是“读书”加“看景”相结合的模式,到了中后期则转为了一种完全的“观物”活动,人物的视线也被所看的事物具体地规定。并且,画中士人所居住的环境、屋内陈设也得以展示,画家着力突出了明代士人的私人趣味和精神生活。这在明代的一些文献史料和近世的研究中也有大量论述。如曹昭的《格古要论》、屠隆的《考槃余事》和文震亨的《长物志》等都对明代士人的生活雅事及日常使用器物的类别有着详尽的描述。这也反映出明代文人对具体“物”的关注,画面更加突出物和人之间的关系与趣味,这跟南宋山水画中士人开放式地对景之“望”有着微妙的差异。

那么,这是否能够认为明代的山水画家开始从“游于心”(注重内心)到“游于物”(关注物的本身)?原本,苏轼提出士人应该要“游于物之外”,即游心。而明画家为何恰恰反了过来?对于这一问题,曾有学者指出过:明代山水画的主流是在明初折身返回,回到南宋之前的问道于自然,然后重复了由外向内的转向,在明代中期问道于内心,并在明末抵达内心深处。在明代山水画中人物的这种“读书”和“赏物”的行为中,大致的时间段为明代中期,尤其是画中人物“读书”加“看景”模式(中前期)十分符合南宋的山水画倾向。而大约同一时期(稍晚)的“赏物”行为却并非是“问道于自然”,也并非是“问道于内心”,这一阶段是士人展现山水环境与自我个性的特殊时期,是在物与心之间的衔接与过渡,在士人与山水之间的碰撞和观看中,更多地展示了士人对“物”的思考。这一时期的“观看”活动属于一种“品”和“读”的体察,是中国古代士人进行个人展示和身份确立的一种视觉性展演事件。

二、看与读:士人的视觉展演

明代山水画中的人物视觉形象由“看景”转为“观物”,意味着明代士人观看文化的内在转变,士人开始注重对具体“物”的深度欣赏和品读。因此,“阅读”成为明代士人的一种重要日常行为和价值观念。从某种程度上说,明代山水画中的这种人物观看形象,属于一种士人的视觉性展演行为,具有深刻的思想渊源和文化特征。

美国语言学家约翰∙塞尔认为:“看”是一种意向性行为,“看”具有两种指示:一是“看作”,二是“看见”。也就是说,“看”体现了主观视觉领域中的诸主观体验的过程这一事实,视觉的对象也是一个感知的对象。“看”本身其实是一套经验行为模式。对于“看”的方式,西方很多哲学家对此都有过探讨。而在中国古代哲学与文学理论及画论中,也有许多对“看”的规定。朱熹说读书“须将心贴在书册上,逐句逐字,各有着落,方始好商量。大凡学者须是收拾此心,令专静纯一,日用动静间都无驰走散乱,方始看得文字精审。如此,方是有本领”。可以说明,“看”书并非单纯地用眼看,还需审察冥思,因而很多时候,古人更习惯用具有思考意识的“观”。如老子在《道德经》中说“常无,欲以观其妙。常有,欲以观其徼”,在有和无之间该如何观道。战国《易传》中有“观物取象”,意思是对象的观照是一种能动的创造性过程。法国学者贺碧来还曾将中国文人的“观看”行为和佛教与道教的文字相连,“观”是一种“冥想之道”,是一种“冥想内视”和“气之运行”的形式。她认为“观”是中国最早对具体艺术和图像进行理论化思考的若干概念之一。

在明代的视觉活动中,最具有代表性的就是“观画”,明代文人还常常将“看”“观”“读”三者联系在一起使用。如明人茅一相在《绘妙》中有言:“夫观画之法见短勿诋,更求其长,见巧勿言,反寻其拙。”文震亨则把看画与看美人联系在一起,如他在《长物志》中关于书画的“赏鉴”问题有详细地描述:“看书画如对美人,不可毫涉粗浮之气。”文震亨把看书画比作看美人,对于具体的“赏鉴”步骤,他又说道:

观古法书当澄心定虑。先观用笔结构、精神照应。次观入为天巧、自然强作。次考古今跋尾,相传来历。次辨收藏印识、纸色绢。或得结构而不得锋芒者,模本也。得笔意而不得位置者,临本也。笔势不聊属。字形如算子者,集书也。形迹难存。而真彩神气索然者,双钩也。又古人用墨,无论燥润肥瘦,俱透入纸素。后人伪作,墨浮而异辨。

明人汪珂玉对此也有同样言论。可见,看画就如同看人,读书和读画一样,也要体察书画中的深藏之意,看画、看人以及读书都要保持谨慎的审思与深度观察。英国艺术史家柯律格在其著作《明代的图像与视觉性》中曾指出:与观画行为有关的明代词语是“读”,当明代作者使用“读画”一词时,他们或许并非在类比或隐喻,而是要使人留意一类常见行为。“观看”这一行为对于明代文人画论家而言,是视觉性的展演性组成部分,并非仅仅是一种生理活动。“看”“观”“读”三字也因此常作为明清之士的别号。

所以,在明代社会的视觉活动中,如何看画、如何阅读文章和如何看人,即察言观色、观色知意等含义一样,使“观看”这一行为有着多种层面意义。“观看”不再指“眼观”,它还需要一种学习的能力和经验的累积。这也如同中国文人把“看画”也叫“读画”,画山水一般不用“画”,而多用“写”的意思一样。他们经常把一幅画当作是一本书、一个文本,看画和读书一样,也有具体专业的阅读步骤。因而使得“观看”这一行为符合中国文人气质,并带有了文学性的意味。因此,“看”“观”和“读”都显然隐含了一种社会所赋予的属性,这与普通百姓的视觉行为——单纯的“看”明显不同,“看”的主体身份,决定了看画的方式。所以,我们经常在明代的山水画中可以看到,画家不仅十分注意画面的空间环境,精致的器物与文房摆设都与前代绘画有所区别,并且,人物常常是一种闲适风雅的姿态,他们或在松下读书、或与人相互品画赏物,强调了精英圈中的文人特有的生活趣味和精神活动。如在一幅明代的木刻版画中,画面表现了几位文人正在一家古玩店认真检视一幅画作的场景(图9),还有尤求的《求古图》中所描绘的图景也是如此(图10)。因此,明代山水画中士人的“读”,也正是一种特殊的“观看”,因而构成了士人特殊的视觉性展演行为,其本身有着丰富的意义与内涵,“看”的本身含义在明代得到了丰富的发展。

图9 (明) 木刻版画 刊刻时间1644-1661年

图10 (明) 尤求《求古图》局部 93.1X31.1cm 故宫博物院藏

三、“观物”中的身份建构

如果说南宋山水画中人物的“望”是通过“观景”来抒发内心所向,而明代山水画中的人物“读书”和“赏物”的形象则是从“观物”中获得某种身份的暗示。受儒家哲学影响,中国古代文人历来十分注重自我修身,明代山水画中人物的观物形象正是士人以此来展示自身和建构社会身份的一种特殊途径。

明代是一个经济、物质高度发展的时代,这一时期的消费文化给士人群体带来了特殊的生活风尚和观物意识。士人主要通过一些高雅的社会行为,如读书、赏画和品鉴器物等活动来提升自我的身份意识并区别于市井的价值观念。例如在明代,读书是士人的第一要务,因为“士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,自觉颜色可憎,言语无味”。阅读可使人“疏神达思,怡情理性”。如明人汪少廉在其所撰的《湖上翁墓志石刻》中,称其父“好读书,不强记解”。明代嘉靖至万历年间,由于经济和科技的进步,印刷业得到迅速发展。一时间,各种丰富多样的文学作品、图像艺术不断涌现,江南吴地甚至形成了庞大的古玩书画消费圈,人们开始接触各种书籍和图像,可以根据个人口味进行多样化观看。特别是明代士人,开始把这种阅读文化通过图像进行重新传播,用直观的图像建立一种主流的士人价值观念,正如这幅《映雪读书》的插图在当时所起到的效果一样(图11)。在这种消费文化的背景下,明人的观看行为又有了新的变化和思想内涵,位于社会上层精英圈的士人则更加注重自我对生活的观察和体悟,并试图在对“物”的观看中体现出来。同时,明代又开收藏鉴赏之风气,“品读赏物”在明代的士人之间掀起了一波热潮,收藏古物成为当时的一种典型的社会风气。如明代学者黄省曾在其《吴风录》中载:

图11 (明) 《映雪读书图》上《新刊徽郡原板绘像注释魁字登云日记故事》 明书林黄正选刻本,郑振铎藏

自顾阿瑛好蓄玩器书画,亦南渡遗风也。至今吴俗,权豪家好聚三代铜器,唐宋玉、窑器、书画,至有发掘古墓而求者。若陆完神品画累至千卷。王延喆三代铜器数倍于《宣和博古图》所藏。

又如,钱谦益在《列朝诗集小传》中说道:

自元季迨国初,博雅好古之儒,总萃于中吴;南园俞氏、笠泽虞氏、庐山陈氏,书画金石之富,甲于海内。景、天以后,俊民秀才,汲古多藏。

因此,明人好古,开收藏品鉴风气,他们在阅读古籍和对书画的收藏品鉴中实现了对“物”的关注。(图12)而读书和看画、赏物一样,都是要学的,明代士人将读书与品鉴器物的专业性观看行为继而转移到“看画”上,在欣赏阅读古画或当朝画家的名作中获得一种阶层认同。并且,在这种大量描绘士人的观物图像中,画家还细致地展现了士人的私人空间和日常生活,以此彰显士人群体某种身份意图和文化习性。

图12 (明) 仇英《清明上河图》局部 下 30.5X987cm 辽宁省博物馆藏

例如,在文徵明的《聚桂斋图卷》《真赏斋图》(图13-14)和沈周的《青园图》中,我们均可以看到画家有意表现士人的寻常活动。他们在画面中营造清幽恬静的环境氛围,并多配有书童,从斋房的精心陈设和文房布置中,可以得知画中人的优越身份和阶级象征。斋主人有时坐于其中,专心阅读或和友人饮茶赏画,有时则久读起身,极目远眺,体现出一种闲适清雅的氛围。我们从这些明代的山水画中能够看出,相比南宋山水画中的空旷、悠远的诗意氛围和元代几近几何式的假想山水空间,明代山水画便显得更加田园与生活化,展露文人的私人斋房和生活活动的场景十分常见。明人张岱在《陶庵梦忆》中也记载了此类场景:

图13 (明) 文徵明《真赏斋图》局部 36X107.8cm 上海博物馆藏

陔萼楼后老屋倾圮,余筑基四尺,造书屋一大间。旁广耳室如纱㡡,设卧榻……窗外竹棚,密宝襄盖之。阶下翠草深三尺,秋海棠疏疏杂入。前后明窗,宝襄西府,渐作绿暗。余坐卧其中,非高流佳客,不得辄入。慕倪迂清閟,又以云林秘阁名之。

何良俊在《何翰林集》卷一《奉寿衡山先生三首有序》中说文徵明:

吴郡衡山文先生性兼博雅,笃好读书,间启轩窗,拂几席,熟名香,瀹佳茗。取古法书名画。评校赏爱,终日忘倦。以为此皆古高人韵士,其精神所寓,使我日得与之接,虽万锺千驷,某不与易。

图14 (明) 文徵明《真赏斋图》局部 28.8X76.4cm 中国国家博物馆藏

这类私人活动的展示,正是明代士人身份与文化习性的有意显露。对于“文化习性”,法国社会学家皮埃尔∙布尔迪厄曾指出:人类的“文化习性”这一概念,是“一个具有特定生存条件的阶级相关的影响产生了习性,即持久的和可移植的配置系统,即准备作为建构的结构——作为实践和表象的生成和组织原则发挥作用的被建构的结构”。并且,习性左右着个人划分和看待社会世界的方式,并把个人实践变成区分符号系统。构成习性的配置是认识、感觉、行为和思考的态度和倾向。这里,“观看”即是一种“习性”的表现。因此,德国文化史学者彼得∙瓦格尔说道:观看者的视点并非是既定的一成不变的东西,它是制度环境与社会力量的产物,这构成了布尔迪厄所谓的文化习性。只有从观察者的经验出发,把思考和理解的概念历史化,而并非通过对一种超越历史的视点的建构而将这些概念非历史化,我们才能充分地理解该理解过程本身。

所以,若说书画本身就具有一种物性,那么在明代,画家把人对书画(物)的关注这一过程也记录在画中,也就是物(书画本身的实在物)中有物(士人所观看和阅读的画中物),士人开始在画中展示自我把玩和品物的这一文化习性,他们在一种限定的赏物空间中暗自彰显了自我的某种身份确立和阶层意识。

因此,在明代特殊的经济文化历史背景下,明代士人正是通过对“物”的体察来实现自我的社会属性,从而在艺术图像中建构起一种身份意识与文化结构。在读书、赏画和品鉴器物中,明代的士人们正是将这一文化习性植入到了艺术中去,并通过观看这一活动展示出来,继而确立他们在社会结构中所占据的位置和影响。尽管这种观念不是十分凸显的,但具有和社会话语一样的效果与作用,从而进行了一次自我意识和社会身份的建构——与世俗大众相区别开,由此形成一种复杂的观看事件。

四、观看事件:阶层意识和虚拟交游

从某种程度上来说,“观看”行为本身即意味着事件的发生。明代山水画中人物的“读书”与“赏物”活动,往往不再只是对文人观看行为的描绘,而更具有一种复杂的事件性。因为这种“观看”活动联结着士人间的社会地位、阶层话语和群体意识,他们在观物(读书和赏物)的过程中形成了一种双重交流,构成了明代士人特有的集体意识和社交规则。

有学者指出明代的士人普遍注重交游,他们尤其注重在交游和雅聚中达到某种人情和权力交换的互利互惠目的,可以说,这是一种精英群体复制其阶层的认同过程。事实的确如此,士人之间的交游活动范围在明代甚广。在明代,除了这些彰显文人身份和生活印记的山水画,还有许多有关中国文化及诗文集的插图本类书,这使得文人的雅趣逸事能够广为人知,并使一些同样持有阅读兴趣和高雅爱好的人群加入进来,促成了一种明代文人特有的文化意识与交游机制。美国学者何惠鉴为此说道:“一旦这些图像的权威性通过约定俗成这一文化过程得到确立,如果巧妙地操作,有效地实行,仅仅提到某人或某地就会立刻唤起一种难以抗拒的抒情性共鸣,指向所示空间和时间,并通过人事结合起来。”并且,和前朝画家不同的是,明代的一些士人兼有商业活动,他们通过参与一些书画品鉴的雅集活动保持着群体间的来往关系,继而实现权力交换的目的。据文献记载,谢时臣、朱朗、钱谷、陆治等人均合制书画册,何良俊已获交于徵明,亦有寿诗。这使得“以画会友”或“以画赠友”的现象十分常见。因此,明代出现了大量以“雅集”为主题的山水画。并且,从画中的人物与场景关系中可以发现明代士人艺术观赏和交流活动的特殊性。

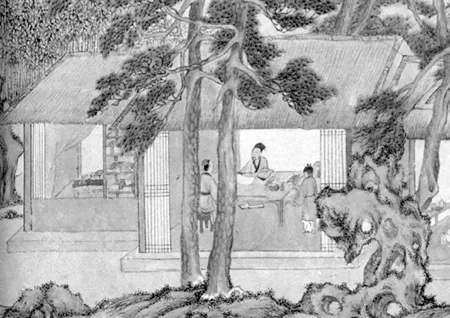

如在文徵明的《东园图》(图15)中绘有几处轩亭和斋阁,几处形态奇巧的太湖石和竹林高树环绕周围,尽显江南园林意趣。特别是位于画面中部的斋阁里,有四位文士正聚集在一起赏画品读,旁边有一书童站立服侍,而斋阁的这一面墙恰好是为观者敞开的,使观者有机会得以窥探室内全貌。据文献记载,这幅《东园图》正是以东园主人徐天赐的别号——“东园”而创作的。其中,园内的景观布置和陈设均有意彰显了文人的隐居之意,如水景、小桥和竹林等。最为重要的是,斋室赏画交谈的场景十分引人入胜,也许正记录了园主人往日的风雅好客之事。

图15 (明) 文徵明《东园图》局部 30.2X126.4cm 故宫博物馆藏

有学者说,虽然明代的这些雅集图中多有“赏物”之活动,但“物”常常只是在文士间建立某种沟通和联系,或者是彰显与会者之文雅,这种的画面意义则是在“人与物的关系”中呈现。就像布尔迪厄所说的那样:文化为人类的交流与互动提供了基础,它同时也是统治的一个根源。艺术、科学以及宗教——实际上所有的符号系统,包括语言本身——不仅塑造着我们对于现实的理解、构成人类交往的基础,而且帮助确立并维持社会等级。因此,文徵明的这幅《东园图》,从某种程度上说,为徐天赐带来了一定的社会名望与个人期许。

由此,根据明代山水画中士人的观物现象,可以形成双重观看事件:一是画家通过对画中人物的私人空间和文化习性的展示,以此实现自我身份构建的目的。二是观看者(可以是画家,也可以是收藏者)通过看画达到与画中人的“虚拟交游”。特别是对于后一种观看行为来说,看画不是根本目的,而是意味着观看者能够在某种现实情境中与画的作者或画中主人公达成某种阶层认同和人情交涉。并且,在此过程中,个人社会地位、收藏状况和文化水平等因素都被纳入进来,具有强烈的事件特征。

比如,在中国古代,想看到一幅名画是非常不易的,因为这会涉及观画者的社会地位,还受观看的时间和主人展出季节的影响。因此柯律格说,在中国,画作并非始终被置于同一空间,每次观赏都是一种社交行为。就如文徵明为徐天赐所绘的《东园图》一样,这幅图的展示并非是寻常百姓能够看得到的,而是一些有一定社会声望的文人和官员才能够“得观”。如王廷相、尹台、陈沂、祝允明和何良傅等人,他们不仅与文徵明多有来往,也经常到东园茶聚或向园主庆寿,而徐天赐也正想通过展览此画来建立自己的人生名望。当前往的文人们通过这幅《东园图》得以观览园主人的精致庄园,以及其日常赏物等雅趣行为时,也正于此获得或加入了一种隐形的人脉网路,因为,他们在“看”中也建立了自己的社会身份和交游规则。此时,“观画”这一本身已非重点,能够跻身东园和其他诗人官员共同“得观”才是这场聚会的根本目的。所以,对艺术声望的评估,不免会暗中参照权力的维度,即便是一些作为商人的文人画家,他们的作品也会展示并出售给陌生的顾客,但最典型的功能是作为官场社交的载体。由此,“观看”成为一种复杂性事件,明代文人通过自我赏物和看画中之物形成一种双重交流,构成了有明一代文化精英的集体意识和社交规则。

而从另一方面说,明代文人的这种阅读与观物的文化行为并非意味着中国山水画视觉性观看模式的终结,它只是在特定的历史时期下随着商品经济和思想观念的发展和转变随之产生的,是中国士人对图像观看模式的一种特殊的阶段性思考。尤其是随着晚明人们对物的过度追求,艺术与商业之间的纠缠与模糊,阅读和观看在大众间传播,而不属于文人士大夫专有,因此生成雅俗两种视觉行为的交错。从士人的立场来说,这导致了一种观看的世俗化,而对于整个社会(非士人群体)而言,这将进入一种中国早期消费社会下的观看模式。因此,观看山水画的终点并非是如何看,而是转为了谁在看的问题。

结 语

中国古代具有深刻的观看文化,以士人画家为创作主体的传统山水画为大众呈现了独特的观看视角和思想行为。通过对明代山水画中人物形象的视觉分析,可以揭示中国古代士人观看文化的内在转变。他们从观物过程中构建起自我的身份意识、社会权力和阶层话语,因而在“看”中实现了某种社会现实关系的转化。从山水画中人物的“看”,再到观看者“看”山水画中的人,“看”联结了画内外,是虚拟与现实的沟通与交错,“看”的行为,第一次在明代的士人群体中形成了某种实际意义上的目的交流。甚至,从某种程度上来说,士人的观看意识影响了整个山水画的观看机制,而今天的观者又为自我的观看行为赋予了新的阐释和文化语义。从对明代山水画中人物“观看”行为的理解中,我们使“看”得以成为一种文化观念和思想价值在历史时空中延续的结构性活动,“看”,也成为我们探索历史和阐释经典的重要行径。因此,“看”的本身便构成了一种意义丰富的事件行为。