王相重摹高凤翰《砚史》之相关问题考述

2022-06-24蔡清德福建师范大学美术学院福建福州350117

黄 宇 蔡清德(福建师范大学 美术学院,福建 福州 350117)

清代为砚文化发展的兴盛时期,各类砚著层出不穷,如砚史、砚谱、砚录、砚铭、砚志、砚考、砚记等。乃至清人黄钦阿(生卒未详)直言“本朝端砚大显”,黄氏虽言端砚,但也从侧面反映清代砚文化兴盛之状。诸多文士学子更是热衷于砚学的考究,或收藏、或镌刻、或编著等。高凤翰(1683-1749)《砚史》即为其中重要的一例。清人孔宥函(1802-1858)对其重要价值作出精辟的论述:

砚有史,创自米海岳。陈振孙《直斋书目》收仅一卷。明连江陈第世善堂藏海岳本为二卷者,误也。元金阊陆友,自号砚北先生,著《砚史》,近传其《墨史》三卷,《砚史》无传。国朝《四库书目》载《砚史》一卷,即米氏本。寻其体例,史名而实谱也。谱莫详于内府西清之刻,铭事完粲,谱名而实史也。南阜老人才高位下,右臂以疾废。储器奇鬱,精书妙绘不足以吐输,而一寓于《砚史》。集陶、石、金、澄泥凡若干砚,正背二图,间及侧面。故图之数倍于砚,刚柔燥湿既详性用,龙尾凤咮,斧形风字,极古品之奇环不足过。其间时代递存,藏家转徒,师友投赠,儿女遗畀,莫不苦心端委,传以人氏,识以年时,为来者永永寿焉。……西清谱刻,民间既不多见,米本世亦罕传。此册如丹木游珠,照耀陵谷,吾知李之彦、苏易简所传古砚谱,亦不得专美于前矣。

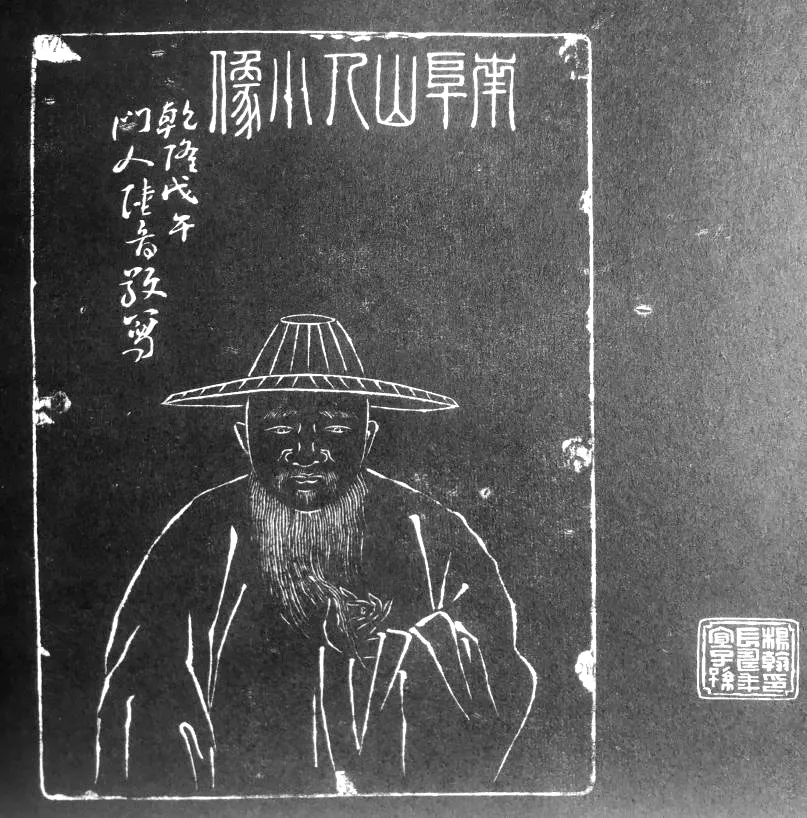

孔氏称赞高凤翰《砚史》在清代砚著当中“如丹木游珠,照耀陵谷”,其价值之高,不言而喻。然而对于这样一部重要砚史,在清代大收藏家王相(1789-1852)重摹之前,仅于张庚(1685-1760)《国朝画征录》中寥寥数语记录。而高氏《砚史》能于今日得以广泛流传,王相从中起到极其重要的推动作用。虽然目前学界关于高凤翰《砚史》研究亦较为丰赡,但关于王相重摹高凤翰《砚史》的缘由、方法及其意义之研究或未尽见。因此,本文尝试对此作进一步探讨,期望能裨益高凤翰《砚史》研究之深入。(图1)

图1 南阜山人小像砚

一、王相收藏高凤翰《砚史》之缘由

王相最先知道高凤翰《砚史》是通过张庚《国朝画征录》,其载:

高凤翰,字西园,号南村,晚年自号南阜老人,尝自称老阜,胶州人。雍正五年,以生员举孝友端方,任歙县丞。被劾去官,后病痺,右臂不仁,书画遂以左手。感前人郑元祐尚左,因更号后尚左生,其画山水纵逸,不拘于法,以气胜。善草书,圆劲飞动。性豪迈,不蓄一钱。嗜砚,收藏至千余,皆自铭,大半手琢,著有《砚史》。

其中最能引起王相兴趣的应为高氏所著的《砚史》,认为其具有重要的研究价值,遂经高氏乡人单君廉泉从其后人手中以重值收得。但问题是,王相与高凤翰并非生活在同一个时代,二人亦非同乡,为何王氏要不惜重金来收藏高氏《砚史》?个中或仍有不少鲜为人知的原因与史实,因此,本文试从三个方面来考究其缘由:

1.笃嗜收藏:书籍、金石收罗至富

清人成僎(生卒未详)在《诗说考略》自序中如是道:

王君惜庵,禀资敏达,赋性恢豪。于书无所不观,博综淹贯,发为诗古文辞,洋洋洒洒,藻釆缤纷,其气韵之渊雅,则与诗教为尤。......童子就传时,塾师取其便于口诵,每先四子书授之。然授自成童者,往往皓首穷经,不及悉其源流,得其归趣。即或纵览载籍,殚心研究,而说诗家自周秦以下,言人人殊,旁见侧出。其论著所存茫茫如烟海,必欲联其异同,判其曲直,非悖则拘。

序中指出王相从小天资聪颖,爱好读书,能于博览群书之中提出自己的独立见解。在读书方面尤为刻苦,其同乡好友卓笔峰于道光六年(1826)冬月在王相《友声集.白醉闲窗》序中云:“丙戌冬月,吾友王君惜庵,......吾见其朝铸史而夕研经,挥洒绢素,屏营花竹,终日矻矻,绝少闲时,且饮兴不豪动以疾谢句。”王氏终日钻经研史,足见其用功之深。此外,其收藏论著更是“茫茫如烟海”,而关于王相为何藏书之富?据《愿学斋吟稿补遗》中亦有记述:

《广陵买书歌为惜庵赋》:绿杨烟雨芜城道,人说寻春春正早。惟有迂生结习殊,花香不若书香好。广陵艺苑籖轴多,五都市上勤搜罗。玲珑山与唐文馆,数万名手相镌磨。旧书更较新书胜,当日收藏夸照乘。金褫玉贉几装潢,豕误鱼讹费考证。可怜辗转作书贾,向人便把家珍数。卖花人是种花人,能熟花名记花谱。有人跨鹤不成仙,只为书痴念未镯。欲开石室寻丹篆,又向昆冈乞玉田。手把琅环五千卷,心自怦怦目自眩。夏鼎商彝宝莫名,神惛力惰情犹恋。此时书贾亦大乐,知希诚贵解难索。张皇北宋澄心堂,指点前朝汲古阁。更夸昭代聚英灵,四库图书灿日星。殿板监工勤勘校,聚珍铜字发新硎。怏哉王郎色飞舞,不舍竹青舍阿堵。拌郤莺花一笑钱,换得金丝五杂爼。籤题别处认缥缃,甲乙分来严部伍。移花分付种莫讹,修月丁宁缺还补。笑君痴处痴有情,对此婆桫日三五。几宵歌吹竹西闻,何处新妆关眉妩。

赋中反映广陵艺苑书目繁富,玲珑山与唐文馆更是藏书重地。在如此得天独厚的环境之下,自然为王相搜罗书籍提供便利,而“五都市上勤搜罗”就是最好的说明。而王氏每每搜到好书便会向他人夸耀,难怪别人评价他“只为书痴念未镯”。正因如此,才有“手把琅环五千卷”这样的藏书积累。

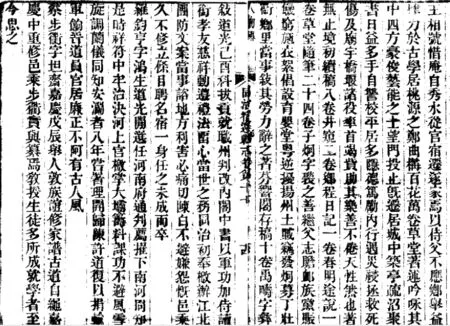

而在同治十三年(1874)《宿迁县志》中亦记载王氏藏书卷数:“《无止境初续稿》八卷、《井窥》二卷、《乡程日记》一卷、《春明途说》一卷、《草堂随笔》二十四卷。”(图2)

图2 《宿迁县志.人物传》书影

王相除了喜藏书、著书之外,同时亦好金石,藏砚便是其中一种,王相《友声集》序中有载:“吾友王惜庵先生,丙申入都,慈雨款余于宣南寓斋,出其所藏古砚,相与欣赏,余为赋九十六砚斋歌。”道光十六年丙申(1836)好友山阳丁人入都之时,王相将所藏古砚与之共赏,可见王氏原本是爱砚之人,自然为其收藏高凤翰《砚史》埋下伏笔。清代篆刻大家吴熙载(1799-1870)称:“秀水王君惜庵,淹雅好古,工诗善书,于友朋之著作,必搜罗而藂刻之,实微显阐幽之意。又笃嗜书籍、金石,收藏至富。尤重南阜之书画,遂以重价购得此册。”吴氏指出王相十分重视高凤翰的书画,遂以重值收藏《砚史》。

2.价值:精神所聚,辄皆成宝

关于高凤翰《砚史》的由来及其价值,清代诗人李果(1679-1751)于《砚史》序中有言:

求珠者于海,求玉者于山,非有力者莫之致也。而儒生所宝者砚,以钝为体,以静为用,得一二枚可以经久而不穷。同学高君南阜,性嗜砚。所历山崖墟莽,荒林古宇,视石之奇朴峭利者,试之裁割、磨砺以成砚。自为铭辞,以篆隶行草之法镌之。积久至百余,合之昔人所遗,四方交游投赠,及索铭赞者,近三百枚,皆古雅可爱。间遇风月清嘉,辄手纸墨拓本藏之。已又载其本末,别为《砚史》,偶示余阅之。有老学庵著书第二砚,明人王守溪方寸小砚,刘念台蚁磨斋砚,又有掘港文信国祠下澄泥砖砚,物殆聚于所好欤?古人砚以金以玉,以瓦以蚌,或以浮槎青铁,海门㠛邨石,形或如马蹄如莲叶,类各异。澄泥盛于南唐,北宋皆用歙、龙尾,而端溪则著于南宋,以迄于今。唐彦猷《砚谱》则以青州黑山红丝石为第一。质润发墨,久为水所浸渍,有膏夜出焉,蓋李唐多用之。新城王先生谓,黑山在益都颜神镇,今其产者虽尽墨而损笔,非端溪比。南阜家胶州,称隣境,独不多取,意者今昔所产,瑕瑜不同,即砚亦不能无升沉利钝之感。南阜之不事耳食,而别构此纍纍者,岂无意耶?余又见南阜所作古诗,有初唐人风,盐说类管子、王将军,马记神采似昌黎,画如徐青藤,而疎落过之。大吏以其才,保举来江南,为泰州坝官,未几去位。留吴门,病右臂,乃以左手书。时时赋诗作画,啸歌自如。凡众人之所甘者皆不嗜,而所好在此,可以想其高致矣。虽然,君子物物,而不物于物,何眷眷于此砚者焉?南阜洵多才,若以寄其磊落不可磨灭之气则可耳,于砚乎何有?南阜高先生《砚史》序,长洲学弟李果顿首撰并书。

李果记述高凤翰从寻石、裁割、磨砺、铭辞、镌刻等过程均亲力亲为,共积累百余方砚,其中亦不乏名人之砚,最终以纸墨拓本收藏,将之别为《砚史》。在李氏眼中,高凤翰诗文书画皆绝,并称赞其“南阜洵多才,若以寄其磊落不可磨灭之气则可耳,于砚乎何有?”可见对高氏才华及其《砚史》评价极高,乃至王相亦称:“此于艺苑中,前无古人,后无来者”足见王氏肯定《砚史》的价值,不惜重值购买。

当清代篆刻家王子若(1788-1841)观摹到《砚史》原册之时不禁惊叹:“弟自惭耳食多年,至是始知世称《研史》,即此便是。此册之可珍,与阁下之珍之重之欲为传之者,真知音不易,必待阅世相逢。爱古如君,可使千人共感矣。”王氏称“自惭耳食多年”方知有高凤翰《砚史》,认为世上再无别本,为避免日后散佚,遂立志全力镌刻,他说:“今西园《研史》,世无别本,又完善明晰,无难毫发求肖。是以弟自昨腊约定后,遍告同人,此后惟医事尚可偶应,其余书、画、篆刻之事,一切谢绝。总拟终年穷日之力,专攻《研史》,以早竣为望。”

清人姚世錧进而认为:“山左南阜高先生,嗜奇好古,尤有砚癖,行箧出砚谱四册,俱生平手制,间及古名人艳称者,凡三百余,规制既极古雅,铭亦超拨流俗,展玩不能释手。蓋精神所聚,辄皆成宝,石乡侯顿开生面矣。乾隆四年九月朔日,吴兴,姚世錧观因题”姚氏对《砚史》之精神价值作了较为客观合理的评价。

3.责任:使聚于一册,以永其传

除了高凤翰《砚史》具有收藏价值之外,还有一个很重要的原因,王相恐其日后毁失,认为自己有责任将其传承下去,他称:“藏之则人莫得覩,脱散佚则无别本。安得摹勒上石,拓千百本以公诸斯世邪?”王氏认为只有摹刻于石上,拓摹千百本,并公诸于世才能达到永久传承的目的。清人孔宥函(1802-1858)对王氏传承之举亦深表赞赏:“不靳心力,镂传是册,真有心人哉!”在他眼里王相“镂传是册”之举,实为真心之人才能做到。与孔氏之意相似的还有清代著名学者包世臣(1775-1855),其于《砚史》序中如是道:

“天下事,爱之挚者,所爱必可致;求之诚者,所求必有成。宿迁王君惜庵,刻砚史之举,斯真莫之为而为;莫之致而至者矣!良由其爱与求,一心不退转,积久无厌倦故也。王君于国朝《画征录》见山东高君南阜之名,知其有砚四卷,为平生精力所萃,其名著康熙、雍正、乾隆间甚盛,卒困踬里下以殁。悼慕兼至,欲得《研史》拓本重镌以广其传。”

包氏眼里,王相重摹砚史实为诚者之举,“一心不退转,积久无厌倦”就是最好的说明。道光二十九年(1849)十月吴廷飏于《砚史》序跋中亦云:“念南阜之墨迹历久将湮,乃为寿之贞石,遇王君子若,依原拓砚铭摹刻之,使既散之砚常聚如新。按其拓本,读其铭词,玩其题字,则南阜之精神如接,无虑拓数十百本,并可公诸同好,实南阜之知己也”吴氏认为王相此举,如将高凤翰《砚史》之“精神如接”,期冀永传。而王子若更进一步认为,王氏传摹《砚史》乃高凤翰身后遇知音:

惜庵尝云:余读砚史,至过爱后隽语,感之欲涕,恨不能以先生此册遍示海内,遍告后人。今惜庵大费心力,为先生刻传砚史,不唯一已不负先生爱后隽意,更为先生广行爱后隽意,实与先生同具爱后隽意。后之视今。当亦尤今之视昔,则以先生砚史中,自寓激昂感慨无限深情,身后寂寥湮鬱,已满百年,亦几含爨下焦桐之泪。一旦得遇赏音,振其遗响,传之无穷,先生亦可大慰于九泉矣。

王相希望重摹高凤翰《砚史》能够“遍示海内,遍告后人”,达到“振其遗响,传之无穷”的效果,实为使命感之使然。

二、如何重摹高凤翰《砚史》?

王相收藏高凤翰《砚史》后,在重摹上主要围绕三方面进行:在体例上依类编次;内容上进行阐释与移摹;摹刻方面先后延请王子若和吴熙载参与。

1.体例:分类编次

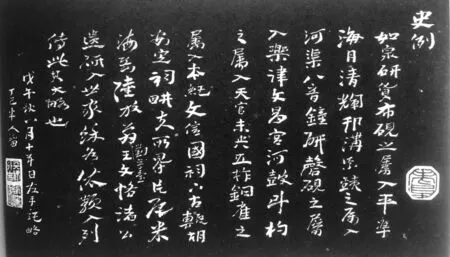

高凤翰在编著《砚史》之时,立志仿照西汉史学家司马迁(约公元前145年-前90年)《史记》体例进行,乾隆三年(1738)戊午八月中秋他在《砚史》序中有言:

南阜山人有志史氏而无所用。作《砚史》,窃慕司马子长之书,仿之作诸书、表、本纪、世家、列传。用以追踪龙门,少摅意见,不谓困踬蹭蹬,略无成就,而竟病疲,以老伤心自喻而已。丁巳得罪,又苦痿痹。史遂未竟而罢。麤装成册,藏之家塾,聊为他日墨城权与云。乾隆戊午八月中秋节山人左手自记。”

高氏将《砚史》体例分为平准、河渠、乐律、天官、本纪及世家,各幅砚图依类入列传,并进行详细分类:

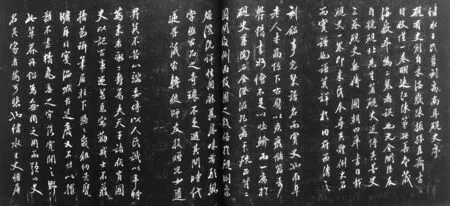

史例:如泉砚,货布砚之属,入平准;海月清辉,邗沟紫铁之属,入河渠;八音钟砚、磬砚之属,入乐律;文昌宫、河鼓、斗杓之属,入天官;未央、五柞、铜雀之属,入本纪;文信国祠下古砖,胡安定祠耕夫所得片瓦,米海岳、陆放翁、刘念台、王文恪诸公遗砚,入世家;余各依类入列传,此其大略也。戊午秋八月十五日左手纪略,丁巳半人留。(图3)

图3 高凤翰《砚史》史例

而王相在高氏《砚史》的体例基础之上,对其体例进行分类编次,共分为三类:第一类以图像和序文为主,次序为:高凤翰题词、南阜山人小像砚、云海孤鹤图、高凤翰自序、李果序、孔继鑅序、包世臣序、史例。第二类为《砚史》的主要部分,砚史摹本112幅砚拓图片。第三类以题跋为主,次序为:姚世錧题识、吴延飏跋、王相跋、南阜山人生圹志铭、杨翰题诗。

然分类编次之过程并非易事,涉及购刻诸多事宜。乃至吴廷飏称:“至册中编次先后,惜翁具说于各幅,其购刻艰阻,败而复全,已别识之,皆不更叙。惜翁又从他所得南阜小像,橅刻册首,或亦南阜存精寓赏之神”。吴氏指出购刻之事极其艰阻,具体编次细节亦十分繁杂。而编序最终得以完成,离不开诸多友人的热心相助,如清代陆音敬写南阜山人小像、清人杨翰(1812-1879)赠高凤翰手琢砚拓、家复斋赠高凤翰圹志拓本等。可见《砚史》实为王相与众多诚心之士合力的结果,王相称:

余既购藏《砚史》本,复有鬻旧画人,携南阜自题小像来,余诧曰:岂阜老知《砚史》所在,相寻至此邪?抑精诚感通,不以幽明隔邪?爰乞莲溪上人,缩摹入册,自谓所遇已奇矣。庚戌春,游京师,杨海琴太史于它处见《砚史》拓本,访至余寓,曰:曾藏有南阜旧砚,砚背刻小像,砚匣有自铭,请以摹本赠君,勒之《砚史》卷內,不更一家眷属乎?余喜躍,遂两存之。嗟乎,南阜先生生前抑鬱阨塞,岂意百余年后,有吾辈数人婆娑相料理,庶九幽之灵亦可少慰矣。王相惜庵甫自识。时咸丰元年春壬正月。”

值得注意的是,王相于道光三十年庚戌(1850)春游京师之时,杨海琴太史拜访王相,告之亦藏高氏《砚史》拓本,其后遂将二册合存。因此王氏编录的《砚史》应为二册合之,其体例上分类编次亦应参考二册之长短。

2.内容:阐释与移摹

在高凤翰《砚史》体例中,砚史摹本第一至第一百十二幅砚图为主要部分。王相对每幅砚图进行详细考订,如上文吴熙载所言“惜翁具说于各幅,其购刻艰阻,败而复全,已别识之,皆不更叙”。同时,王氏为了将原拓题记和后来附加的说明进行区别,均标注〇以示别之。并据每方砚的不同特点进行分类,大致分为如下两类:

第一类,由于《砚史》重摹过程较为复杂,难免部分砚图与原册有异,因此,王相对其进行阐释清楚,以便让读者更易于明白其中原由,以免误读。茲录部分如下:

砚史摹本第七:按此砚本长方式,原本拓样如此者。因此砚背仿宋式,坳塘两墙内,中幅自上达下,划泻如滩,拓时纸亦坳入,至揭起压平,纸舒下阔,乃使两墙外衺,入册时无难。剪开褾正,然无以见中幅坳塘之制矣。故砚史通部中,与此同式如曼睩、菊潭、山月、流云诸砚,原拓皆不翦开褾正。今摹砚图悉依原本拓样,亦承先生示人勿翦之意也。

砚史摹本第二十三:原本此铭,墨书砚池内,就空满填书而未刻。观伯阳司寇“再识”二字,此拓当是砚之正面,必司寇已铭其背,故此云“再识”。而上闢巨池,既广必深。古人多磨墨汁,笔蘸墨华,用砚池多取深广,此砚当是。先生承司寇命作铭,砚池下磨墨地不可书,书砚池内,复深不便刻,故未刻。抑或已刻而不便于拓,乃笔记之。

砚史摹本第二十五:按此砚亦长方式,因砚背凹塘,故拓形下阔。其说已详第七幅(春草堂世砚)附识语中。惟世砚与菊潭诸砚皆无下边,独此砚边四周,故拓纸皱处舒出,边痕坼裂。茲亦依原样摹刻,乃为不误。

砚史摹本第二十九:此幅摹砚之初,略一粗忽,乾拓看样,屡改屡拓,不能得原本浑朴之神。既而熟视原拓,悟其以湿拓取胜。乃师其意拓出,颇能相似。因识此,以告后之拓者。

砚史摹本第三十:此砚原拓月轮,上半近砚池处淡拓,下半由渐而浓,清辉俨然,蓋以画法参之也。今此摹本求似,不独在刻,且在于拓。故志此以告后之拓此者。

第二类:由于《砚史》原册中部分砚图文字较小,出于让读者易于辨别或摹拓,王相将其移摹图外,甚至将字体扩大数倍。如下:

砚史摹本第二:右七行题记,原本密排砚池內空白处。今移摹砚图外,稍疎其行列。后凡砚拓内题字移出者放此。

砚史摹本第四:前环砚图二题,原本在砚边内,砚面四围空白处。此砚一段自右上角绕而左,按一段自右下角绕而左。字小如蝇头,恐摹刻不耐久拓,既移出图外,因展其字形大于原本一倍,字体笔意对临取似。

砚史摹本第三十六:此题原本因以两砚拓并排半幅中,就中间隙缝內,细书两行,小于蝇头。茲展大临摹,分为三行,字则大于原迹三倍。

砚史摹本第九十七:右铭原本墨书,在八字环读文内,亦南阜制而未刻者,今移图外,拓于旧十之四,以便摹搨。

阐释和移摹为王相对《砚史》繁杂内容作出必要的解释和补充,以便后人对高凤翰《砚史》有个更全面清晰的认识。

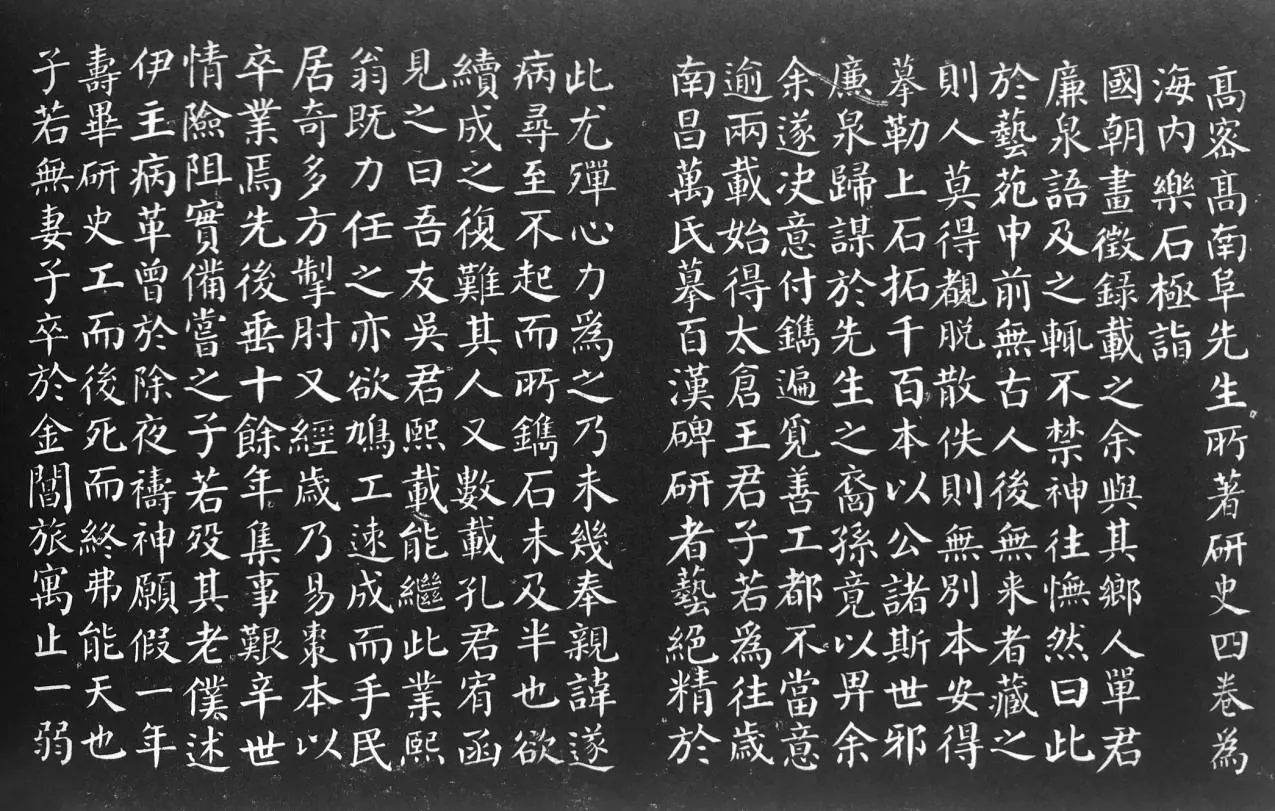

3.摹刻:先后延请王子若和吴熙载参与

上文王相提道:“安得摹勒上石,拓千百本以公诸斯世邪?”他认为只有摹刻于石上方能永传于世。但关于何人摹刻?王氏显然慎之又慎:“余擬刻南阜《砚史》,历试江浙诸名手,无当意者。因见万廉山郡丞《百汉碑砚》,访知出子若手,蓋数载乃得与子若订交。子若感惠徇知,专精致力,初不意天夺其年,功未及半而遽殁也。”王氏遍寻刻工,直至数载后遇到太仓王子若方为满意。而关于王子若刻技如何?《雪桥诗话三集》记载:“程序伯与王子若应绶皆精于画,序伯能诗,子若兼工篆刻”;《霞外攈屑》亦载:“子若为麓台少司农五世孙,诸生,初名应绶。画得家法,工医及金石篆刻”;《石庐金石书志》记述:“万氏以精拓汉碑,嘱太仓王应绶(子若)缩摹于砚石之背,历七稔始成,古雅绝伦,形神毕肖,即碑之剥蚀处亦与原本丝毫不爽”以上均表明王子若刻技十分精湛,乃至王相对其称赞:“为往岁南昌万氏摹百汉碑砚者,艺绝精”但令人惋惜的是,他未刻及半,便患重病,再难完成摹刻之业。然王子若的敬业精神,令人十分敬佩,他甚至直言:“自念余生,百无一营,惟石刻一事,朝毕夕死无憾。”而在他知道自己时日无多之时仍祈祷能将《砚史》完毕:“子若殁,其老仆述伊主病革,曾于除夜祷神,愿假一年寿,毕《砚史》工而后死,而终弗能。”(图4)

图4 王相跋(局部)

最后,王子若深知自身病重已无法完成剩余砚图,因此,他在临终前将已刻五十余石及《研史》原册返还王相:“昨序东先生来,分致贤主人与弟及铭山书,而传述贤主人口嘱,命弟将已刻五十余石及《研史》原册,交渠手带回。弟素知序东为贤主人世交至厚,其言与贤主人面谕无异。是以谨如命封固,一一点交,其余未刻石料,恐此时一起带上过于累坠,暂存,俟下次便船载去可也。”在王子若卒后,王相遍寻江淮刻工无果,又经数载,直至遇见吴熙载,才觉得吴氏能胜此任,他称:

“王君遍求江淮间。又数年,复得仪征吴熙载,熙载篆刻为近世冠,然以淹雅见器钜公,乞纂注校勘经史者无虚日。虽重王君意而力难专及。遂手钩定本,以可者佐刀椎而监示指授以成子若所遗之半。其子若已施工而未竟者,则熙载自补成之。”

王相眼里“熙载篆刻为近世冠”,说明他对吴氏的刻技非常认可。晚清书画家汪鋆(1816-?)亦称赞其“铁笔当世无俪”。此外,孔君宥更直言吴熙载能继承摹刻《砚史》之业:“孔君宥函见之曰:吾友吴君熙载,能继此业。”然吴氏虽有心为之,但当时忙于纂注校勘经史,难以抽身,遂手钩定本交由扬州刻工摹刻,他说:

“迟之又久,惜翁因孔君宥函属余继其事,余时以分辑南史注,未能独任,乃为谋之扬州刻工,工闻惜翁意,故居奇,将终不能成。余重惜翁之意,乃商之宥函,谓惜翁欲传南阜之心力,莫重于传南阜之墨迹。古来传刻之最精者,莫如《淳化帖》。淳化祖本实枣版。请自子若刻第五十一石以下续以版,爰购精手刻之,故不下子若之石刻也。其覆刻之砚铭,亦依仿之。惟剥蚀处稍逊原拓,而大略存其八九。要使《砚史》百三十页完成,庶可竟子若未竟之志,又以慰惜翁重南阜之心。”

需要说明的是,吴熙载效仿《淳化阁帖》祖本之法,用枣木镌刻。按吴氏之意,王子若镌刻前五十一石为石刻,而之后的均为枣刻。虽枣版“剥蚀处稍逊原拓”,但毕竟《砚史》得以完成,既“可竟子若未竟之志,又以慰惜翁重南阜之心。”

三、王相重摹高凤翰《砚史》之意义

试想假如高凤翰《砚史》没有被王相重摹,其结果会如何?王氏重摹《砚史》从中会产生怎样的意义?孔宥函直言:

南阜老人才高位下,右臂以疾废。储器奇鬱,精书妙绘不足以吐输,而一寓于《砚史》。集陶、石、金、澄泥凡若干砚,正背二图,间及侧面。故图之数倍于砚,刚柔燥湿既详性用,龙尾凤咮,斧形风字,极古品之奇环不足过。其间时代递存,藏家转徒,师友投赠,儿女遗畀,莫不苦心端委,传以人氏,识以年时,为来者永永寿焉。夫天子诸侯有国史以记言事,述善恶,寓劝戒。士不获搢笏、珥笔,居柱下,悠悠岁徂,纳景瓮牖,耳目蹇涩、喉舌退废,又不甘以摧颓不尽精气,委之牢落宽闲之野,此草莽丹铅为无用之用,而强以史名其家者,为可悲也。绣水王丈惜庵,亦南阜落莫之论也。(图5)

图5 孔继鑅序(局部)

孔氏感叹高凤翰《砚史》如非遇到王相这般有识之士,恐已淹没于历史之中。王子若指出高氏《砚史》“身后寂寥湮鬱,已满百年,亦几含爨下焦桐之泪。一旦得遇赏音,振其遗响,传之无穷”,在王子若眼里,《砚史》已被掩埋百年之久,今得以广传于世,王相功不可没。此外,上文吴熙载亦提及“念南阜之墨迹历久将湮,乃为寿之贞石,遇王君子若,依原拓砚铭摹刻之,使既散之砚常聚如新。按其拓本,读其铭词,玩其题字,则南阜之精神如接,无虑拓数十百本,并可公诸同好,实南阜之知己也。”吴氏也表示,恐《砚史》经年久会遗失,然经王相重摹之后,使其如新,最重要的是高凤翰《砚史》之精神能够继续传承下去。正如包世臣所言:“则是刻之必传,传而必广,广而必久,为艺林增瑰异之观可知也。”

可以想像,假若没有王相重摹高凤翰 《砚史》之举,后人很可能难以窥探到其真面目,仅能从张庚《国朝画征录》中记录的寥寥数语去臆想其神采。因此,王相重摹高氏《砚史》,实如包氏之言“为艺林增瑰异之观”,其重要意义不言而喻。

结语

高凤翰《砚史》最终得以重摹于世,离不开王相殚精竭力的努力,包世臣称:

王君复因婺源黄石瓴乞予为之弁。王君虽素昧生平,闻其年届七十,家素饶,而为《砚史》一事专心致志以余年,毁其家而不惜,其识力坚定过寻常远矣!方今旱潦间作,流亡满野,庚癸徒呼,仰屋坐叹。当事者莫不忧此,而未闻求能者以襄事,任能者以责成。假得人为,有力有志如王君之于《砚史》也。

王相为了重摹高凤翰《砚史》,甚至“毁其家而不惜”,可见“其识力坚定过寻常远矣!”杨翰亦云:“顷晤惜庵先生,出示重摹《砚史》,殊竭心力”......然而,当我们深究王氏“殊竭心力”重摹高凤翰《砚史》之缘由的时候,发现这与他喜好收藏书籍金石、《砚史》的学术价值及其传承使命感等重要因素有关。而在重摹的具体方法上,王相于体例上进行分类编次;在内容上,对每幅砚图进行详细考订,并作出必要的阐释和移摹;在镌刻方面,先后延请王子若与吴熙载参与。总而言之,了解王相在重摹中的诸多努力与所发挥的作用,对我们全面加深了解高凤翰《砚史》的历史价值和学术价值具有重要意义。

图1:(清)高凤翰著.砚史笺释.[M]//田涛、崔士篪,释.北京:生活.读书.新知.三联书店,2011:12.

图2:《宿迁县志.人物传》卷十七,清代同治十三年刊本书影.

图3:(清)高凤翰著.砚史笺,释.[M]//田涛、崔士篪,释.北京:生活.读书.新知.三联书店,2011:32.

图4:(清)高凤翰著.砚史笺释.[M]//田涛、崔士篪,释.北京:生活.读书.新知.三联书店,2011:318.

图5:(清)高凤翰著.砚史笺释.[M]//田涛、崔士篪,释.北京:生活.读书.新知.三联书店,2011:24-25.