众鸟欣有托,吾亦爱吾庐

—— 宗法习俗与《日书》之规中的秦代民居空间形态构成①

2022-06-24宗椿理洛阳师范学院美术与艺术设计学院河南洛阳471934

宗椿理(洛阳师范学院 美术与艺术设计学院,河南 洛阳 471934)

作为传统文化的有机构成,中国古代建筑艺术所传递出的文化信息是承前启后的,人们对于“家”的依赖与生俱来,民以居为安,建宅造房是民之大事。晋人·陶渊明在《读山海经》一文中云:“孟夏草木长,绕屋树扶疏。众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”。诚然,建筑艺术的历史演进反映出人们对生存的美好希冀,人们的创造意识自此而萌发。在人类生存必备条件中,“住”是最不可或缺的因素。李立新教授曾在《“家”的原生形态与现代形态》一文中关于“家”的建造方式提出了两个特征:“一是表示了从洞屋到土室,从半穴居的地室到木以成室的地面建筑的过程;二是表现了室内空间及位置,对于家的造型、容量、门窗、具体方位都有不同的确定。”

言及住宅建筑,政治、经济、文化以及其他诸多因素决定了建筑形式与内部结构,以及整体艺术风格都呈现出多元的发展。即便在同一历史时期,由于各地民风民俗、风物环境等因素的差异,各地建筑风格也不尽相同,正是由于诸多不同成因才造就了形式多样、风格各异而又富有特色的建筑类型。在丰富而多元的建筑类型中,唯有民居才是建筑原生形态的真实反映,是中国建筑史中的那一层质朴的底色。若立足于建筑艺术类型学的角度解析,任何地域民居建筑原型都是该地域的自然条件、物质资源以及区域文化交互演进的共同结果。

论及关中秦代民居建筑,内生于周原区域中自然观左右的价值意识。质言之,关中八百里沃野千里,西有巴、蜀、汉中之利,北有胡貉、代马之用,南有巫山、黔中之限,东有崤、函之固。引述文献中载,占尽天时地利。类比而言,受封闭盆地与自然环境过渡带的影响,四关稳固的地缘特征可用之比附关中居民的心理结构,同时亦可作为秦代民居建筑“内化”型结构形式演进的佐证。自殷周始,周原区域内民居类型常以“能量平衡、安全设防和私密隐讳的‘合院’形式出现”。如此充分利用周遭的物质环境营造的兼具相对独立与安定的“合院”形式,建立于传统宗法社会的价值体系中,共生于农耕文化的生活模式中,展现出先民们对于家庭生活的价值释义。

一、朊朊周原独特的自然与地质环境

秦汉时期,关中地区地处亚洲夏季风边缘,温暖而湿润,年平均温度为12-13.6℃夏季炎热干燥,隆冬之季较长,风沙略大且植被覆盖率相对较低。至此,关涉关中民居建筑的结构造型,端赖于自然环境的温带气候与台塬接壤的地质特征,可明确如下几点整体性的考量:

其一,围绕长时间的阳光照射,独特的“合院”建筑形制结合狭长的院落形制以及深广的出檐造型,能够较好适应于遮阳避暑。

其二,厚实墙体、单坡厢房,以及闭合式的独立空间,诸此多元结构特征能够起到良好的抗寒保暖功能。同时,考虑到采光与通风需要,关中地区民居建筑多为屋室坐北朝南且屋门面南,亦不乏东西朝向的屋舍。

进言之,关中地区土质坚硬而可塑,极其适应房屋建筑的夯土筑基,引证考古发掘的相关成果,秦代宫殿遗址多见高大的夯土台基,从中便可推断秦人在屋舍营建中亦多采用简单的夯土结构与土坯多元融合的方式来作为其承重地基与墙体的可能。

总之,立足于朊朊周原独特的自然与地质环境,民众对居室的营建常因地制宜,一块满意的宅址选择,往往结合自然条件,努力适应地形与环境。同时,建筑材料往往就地取材,无论是石质材料,抑或土坯、砖瓦,或是竹木结合。

二、传承有致的宗法习俗与“一宇二内”的民居空间形态构成

在我国历史上,宗法观念是一种建立在血缘关系之上的链条,维系着亲情的延续与文化的传承。其间宗族成员的尊卑长幼、权利义务、家族文化都融入这条关系纽带中。从家与国的共通性到族法与家规的遵从,是构成中国传统文化的重要内容,亦是中国传统民居建筑的主题之一。他们与宗法习俗、等级尊卑观念一起,左右着民居建筑的布局形态、整体形制以及材料的选择运用等诸多方面。

梳理学术界从“礼制”到“教化”,从国家宗法制度的具体表征到民众社会生活核心内容的推演,都离不开对宗法习俗与等级尊卑观念的纵横会通及精细考证。类比而言,民居建筑的布局形态、整体形制以及材料的施用,亦逐渐形成依托其上的演进路径。质言之,对宗法制度要籍的解题,比较突出的特点来源于民居建筑所遵循的规范与法则。同时,亦是屋舍造型结构演进路径的一种集成。之后,举凡明晰规整的轴线布局,居室面宽、进深、朝向,以及传统“一宇二内”的空间形态构成模式等皆沿袭关中地区宗法习俗的决定走向,抑或是一种社会礼俗文化与尊卑等级观念的多元呈现。

引述殷周以降,沿之春秋时代,围绕传统家庭构成,聚族而居是民众的主要居住形式,家族内部长幼有序、嫡庶有别。秦国在献孝图强前长期与戎狄部族混居于西部边陲之地,沿用戎狄之俗而少有礼制之规。见《史记》中载:

“始秦戎翟之教,父子无别,同室而居。今我更制其教,而为其男女有别,大筑冀阙,营如鲁、卫矣。”

据相关文献阐释而言,秦国至迟在商鞅变法时就已在民众中植入男女有分、父子有别、分室而居的价值意识。孝公六年,秦国全面推行变法,在系列化的变法革新中自然就有关涉民众社会家庭构成的论理可予以佐证:

“民有二男以上不分异者,倍其赋。令民父子兄弟同室内息者为禁。而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。”

诚然,秦国变法目的旨在富国强兵,进一步推行国家赋税制度改革,使更多民众融入国家建设。由此带来的国家范围内的民户,凡是两名男子劳力以上的家庭都需另立门户的户籍制度改革将成为左右秦国民居建筑结构的决定因素。

进言之,另可见云梦睡虎地秦简中有关《封诊式》的“封守”条目,如下记:

“乡某爰书:以某县丞某书,封有鞫者某里士五(伍)甲家室、妻、子、臣妾、衣器、畜产。甲室、人:一宇二内,各有户,内室皆瓦盖,木大具,门桑十木。妻曰某,亡,不会封。子大女子某,未有夫。”

综上所述,依从于条简中亦可看出秦国社会中一个家庭单元——“仕伍”居住的屋宇,及家庭成员的基本构成。秦简中记当时某县县丞文书,查封被审讯人某里士伍甲的房屋、妻、子、奴婢、衣物、牲畜。据此可推知这户人家共有四口亲属,除夫妻外并未见有成年已婚男子的记录,唯可见一女子的著述,在撰写时还专在其侧标识“未有夫”等字样。

同样,在“封诊式”——“盗自告”简条中亦有:

“□□□爰书:某里公士甲自告曰:‘以五月晦与同里士五(伍)丙盗某里士五(伍)丁千钱,毋(无)它坐。来自告,告丙。’即令(令)史某往执丙。”

由之,对于上条中记录可知,某里公士甲自首说:“于五月末和同住一里的士伍丙盗窃了某里士伍丁一千钱”,其中“同里”一词的出现,在这里应是同里而居之义,此条足可作为当时秦国家庭内部已开始出现已婚男子同父母分居的论证。同时亦可视为变法革新后的秦国,以聚居为主的家族生活逐步演绎拆分为小型家庭单元的佐证。

总之,上述秦简条目中著述的秦国社会家庭形态也就决定了民居建筑基本形制的演进更迭:即由西周时期围合式的大型院落向“一宇二内”的建筑空间形态演进,其中“宇”指堂屋,“二内”则指两间卧室。汉初民宅也多采用“一堂二内”的格局,“堂”具有某种公共性质,即在堂中可以会客与宴客。此般民居形制一直延至西汉中期才被“大的四合院式或其它的多种单个建筑联合体”所替代。对此,也是我们将民居空间形态构成变化与宗法习俗变迁相结合考察的一个很好的切入点。

三、秦简《日书》条记中的“昭示效应”在屋宇空间形态构成中的呈现

质言之,从偏居一隅的封国走向统一的集权制国家,秦国的本土文化逐渐由地域趋向主流。李零先生曾提出中国文化的两条基本线索,即战国秦汉以来的儒家文化与道家文化。二者兼容并包,不可偏一而废。诚然,以民间信仰为基础发展成熟的道教文化又是秦汉时期民众社会生活中民风、民俗的历史渊源。作为道教文化,其与社会生活相互融合衍生出的外在表征,支配着秦人信仰与民俗及一定的经济活动。那么,在秦人社会生活中,尤其是普通民众中多存在宗教与鬼神观念集合性的价值构成,即哲学、艺术及礼仪制度等各种文化形态的来源。同时,正是在这种主流价值观指引下,秦简《日书》中“置室门篇”与“相宅篇”中的相关记述,以实证形式推演出在“宇”的地形判断上,端赖于“四正”(南、北、东、西)方位考量;在“宇”的外部形状建置上,注重于“四维”(西南、西北、东北、东南)方位斟酌;在“宇”的相关配套设施上,结合“四正”“四维”兼而考察。从秦人社会生活的民风民俗中论述了秦代民居的整体布局、形态构成,以及居室文化营造等,再次举证当时社会中已然存在着功能性的居住需求与合理规避生活中一系列不祥事物浑然为一的价值体系,体现出“吉”“昌”,抑或是地域建造习俗对民居空间形态构成的影响。

如上节中言,“一宇二内”的房屋空间形态构成是秦代民众普遍样式,这样的民居一般都是相对封闭与独立的小院落,而对于围合式的空间而言,围墙是尤为重要的。当时秦人还专有造屋立墙的良辰吉日,只有在规定日子里建屋才会使主人诸事吉祥顺利;在院墙营造时会尽量避免墙体的东高西低,因为这会直接影响主人事业的发展。与此同时,在围墙四周若有被道路环绕则会视为晦气,因此在院落临街一面最好人为设置以便主人出入的门户,此举亦破除了道路的围绕。譬如,在秦简《日书·甲种·相宅篇》中就有:

“道周环宇,不吉。祠木临宇,不吉。垣东方高西方之垣,君子不得志。”

鉴于此条记述,应是对荡涤在秦人社会生活中民风习俗的佐证。除此,在秦代关于民众屋宇房门朝向是十分考究的。按秦简《日书》中的诸多条记可知,屋门朝南最为吉祥,朝向东、西次之。然按秦制,朝西之门有五,其中除了“失行门”较为不利以外,其余四门皆佳。然北向六门皆为凶。在秦代社会中,无论皇室宫殿、佛寺府衙,抑或是豪宅官邸、普通民居,都以南门为吉。同样,“朝南而吉”的思想亦是皇室陵园建筑布局的规矩法则。

值此,屋宇朝向的思想既融汇了采光与通风之物理环境因素,又从较深层面反映出秦代民众在社会生活中的心理情境。民众事业的发展、家庭的祥和、个人命运的兴衰皆与屋门的朝向密不可分。吴小强先生在《秦简日书集释》一书中曾论及:“家门向南大吉利,朝北则不吉顺,这已成为汉民族的文化心理积淀。”

与此同时,秦代屋宇所处方位与地势有着极强的“昭示效应”,求证《日书·甲种·相宅篇》中载:

“凡宇最邦之高,贵贫。宇最邦之下,富而夅。宇四旁高,中央下,富。宇四旁下,中央高,贫。宇北方高,南方下,毋(无)宠。宇南方高,北方下,利贾市。宇东方高,西方下,女子为正。宇有要(腰),不穷必刑。宇中有谷,不吉。宇右长左短,吉。宇左长,女子为正。宇多于西南之西,富。宇多于西北之北,绝后。宇多于东北之北,安。宇多于东北,出逐。宇多于东南,富,女子为正。”

鉴于此,可凸显出方位与地势,及外部样态在民居建筑中的重要性。就其条记中相关著述阐释而言,居所在全城中所处方位朝向与地势高低对于屋主的“昭示效应”,可作如下释义:

其一,位于最高处,则昭示屋主虽家庭贫寒,但政治地位崇高;其二,位于低洼之处,则昭示屋主虽生活富足,但身体亦多有残疾;其三,位于四周高且中心下凹处,则昭示屋主家庭富裕;其四,位于四周低而中心凸出处,则昭示屋主家境较为贫寒;其五,位于北高而南低处,则昭示屋主政治抱负不能施展;反之,有利于屋主事商贾之业。

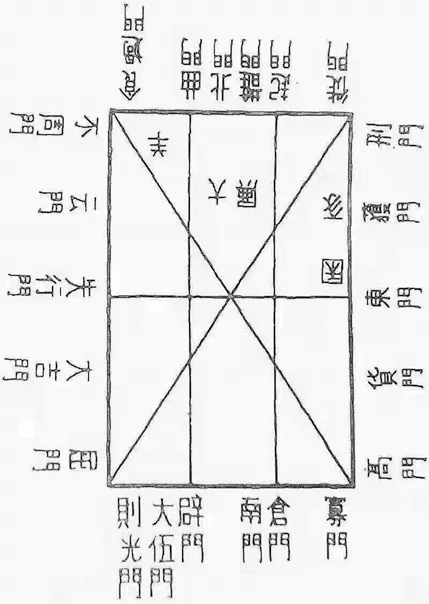

至此,从秦简《日书·甲种·置室门篇》[中的条记可知:在秦人社会生活中,造屋建房较为关注屋门朝向(图1),不同方位隐喻不同意指,昭示吉祥,抑或灾祸,皆可通过屋门朝向的不同方位予以实现。诸此种种,在秦简《日书》相关条记中亦有著录。

图1 秦简·日书(置室门)中各门方位示意图

然关于门的设置,在秦代社会颇为讲究,相关规制亦有参证。秦人之门多为木质,门上往往建有两面呈坡形屋顶,其上以瓦铺设,抑或用茅草铺盖。同时,也可对屋门产生一定的保护作用。对于屋门大小,也有定规,如秦简《日书·甲种·相宅篇》中就有此般条记:

“门欲当宇隋,吉。门出衡,不吉。小宫大门,贫。大宫小门,女子喜宫斗。入里门之右,不吉。”

推门进院,视线所及处多置一“屏”。其正对大门,宛若明清关中民居中“影壁”。照理说,它的功用既可形成视角变化,一定程度上遮蔽院落空间,又能营造出规整与庄重感。徐卫民、呼林贵两位先生曾在《秦建筑文化》一书中描绘了一幅秦时民居的图景:“在绿树映影之中,一座院落傍街开门,进门迎面有影碑一通,走过影碑,院正中有一座‘一宇二内’的土木结构的大瓦房,两面流水,其傍有仓囷、水井、猪圈、厕所等,男耕女织,一夫一妻或几个未婚子女和睦相居,生活简单而充实。”进言之,自秦汉民居建筑以来,“屏”的装饰与精神功能渐自超越其本身固有的实用功能,代之而来空间仪式感的获得,才是人们营建屋宇时重点的考量因素。

院落是秦人屋宇的主要构成,富裕的小农阶层往往在院落中筑起高大的土墙,正如《云梦秦简·封诊式》之“穴盗”条中载:

“内北有垣,垣高七尺,垣北即巷殹(也)。垣北去小堂北唇丈,垣东去内五步,其上有新小坏,坏直中外,类足歫之之迹,皆不可为广袤。”

据秦简中引证可知,秦人屋宇北面有墙,墙高七尺,墙的北面就是街巷。北墙距离小堂北部边缘有一丈之距离,而东垣距离房间约有五步之遥。然此时,普通民众则大量采用竹木围成的简易樊篱、栏栅等设施。同样,按照从文献到求证的程序渐次推进,《日书·甲种·置室门篇》条记中亦有屋宇墙垣的著述:

“道周环宇,不吉。祠木临宇,不吉。垣东方高西方之垣,君子不得志。”

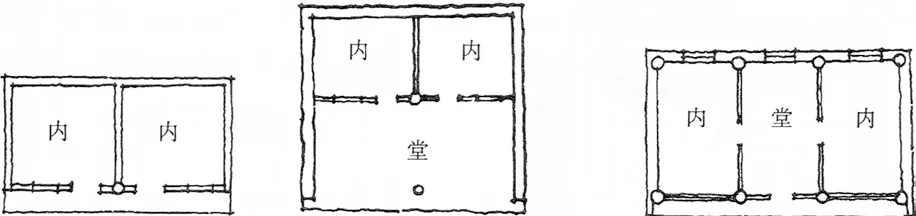

如上文条记,“宇”之墙垣在确定尺度与周遭方位后,环宇道路、祠木位置,以及垣之东、西方位,皆是屋宇建造者所考量的重要元素。相对而言,秦人“一宇二内”的室内格局与汉代民居“一堂二内”的基本模式大抵相同,引证相关文献资料探究可知:汉初民居单体建筑内常有三个相互连同空间,其空间构成形态大抵可做两类解释:其一,面阔与进深皆为两个开间,平面呈“前堂后内”空间形态,推测为“一宇二内”构造的前檐墙内收的结果;其二,面阔为三开间,堂两侧空间划分为二内(图2),即《释名》中载:

图2 “一宇二内”示意图(左)“一堂二内”前堂后室型平面形态示意图(中)“一堂二内”左右对称型平面形态示意图(右)

“房,旁也。室之两旁也。段注:凡堂之内,中为正室,左右为房,所谓东房西房也。”

这种类型的建筑坐北朝南,其平面往往呈曲尺形,抑或是一字排开。屋宇由夯土构筑台基,抑或采用“干栏式”的架空造型。屋顶一般多为木质梁架结构,且上铺设以瓦或茅草。在“一宇二内”的结构布局中,“宇”又称堂,多为起居待客之用。而“内”多指卧室,是主人安寝之所。秦人屋宇中“内”又分“大”与“小”,“大内”为正房,而“小内”则可见秦简《日书·甲种·相宅篇》中记:“娶妇为小内,内居西南,妇不媚于君”,[正是对此的释义。相对而言,在“大内”朝东侧室内另设朝南屋门,而在侧室后又置一独立小堂,房屋坐北朝南,整个建筑呈曲尺形。

除此之外,遵循《日书》中关涉“池、水竇、圈、囷、井、廡”在这种“一宇二内”的屋舍内所居方位的昭示,引述如下:

“为池西南,富。为池正北,不利其母。水瀆(竇)西出,贫,有女子言。水瀆(竇)北出,毋(無)臧(藏)货。水瀆(竇)南出,利家。圈居宇西南,贵吉。圈居宇正北,富。圈居宇正东方,败。圈居宇东南,有竉,不终世。圈居宇西北,宜子兴。囷居宇西北陋,不利。囷居宇东南陋,不盈,不利室。囷居宇西南陋,吉。囷居宇东北陋,吉。井当户牖间,富。井居西南,其君不必穷。井居西北,必绝后。圂居西北陋,利猪,不利人。圂居正北,吉。圂居东北,妻善病。圂居南,宜犬,多恶言。”

客观地说,秦代民居的真实面貌因时间久远而难以探赜,上文条记,犹如一面镜子,终有机会一睹当年民宅因趋吉避凶而做出的一系列风俗条陈,在一定程度上反映出民居空间形态的多元构成:即主体部分称为“宇”,围之以垣,宅内供人休息的房屋称为“内”。除此,亦有“廡”(走廊、廊屋),宅外设有水池、水竇、水井及各角落,抑或屋宇边缘处的囷、圂、圈等。

一则,池塘。多建于屋舍西南角;

二则,水竇(排水沟、水穴)。多位于屋宇西侧,即从室内南面向外铺设;

三则,“圈”与“圂”。多位于屋宇西南隅,以墙围合堆砌而成,在其一侧常设有简易的舍(图3)。通过历年来对秦至汉初陶猪圈明器模型的研究中推知,其常与人厕同体相连,但二者间亦有一定分隔且人厕会略高于圈体。同时,圈与人厕中设置有一面,抑或双面坡的顶,后再用瓦,或茅草铺盖;

图3 秦汉时期陶圈明器模型

四则,“囷”,引《说文·囗部》中载:

“囷,廪之环者,从禾在口中,圜谓之囷,方谓之京。段注:《释名》曰:京,矜也。宝物可矜惜者投之其中也。按吴语注:员曰囷,方曰鹿,鹿即京也。”

据上文献中记,可知“囷”多为贮藏粮食的小型仓库,常位于屋宇的东北隅。

此外,亦有保证基本生活的设施——水井,多位于门与窗之间。很显然,在秦代民居建筑中都应具备一整套供人与牲畜饮水的设施。虽然在近年来的考古发掘中尚未发现秦代陶制水井模型,但考古工作者却在雍城与咸阳等地发现多处秦代水井遗迹,在这些水井中都有陶制水井圈(图4)。井圈以竹节状加固在井壁周围,直径约一米至两米不一,每节高约几十厘米。圈外饰以绳纹,内有麻点纹饰。这些质地坚硬的井圈,既能加固水井,又可起到水源的净洁。类比于汉初发现的陶制水井明器模型,多设有方、圆等不同形制的井台,上置辘轳与井房,以供打水提拉之用,在井台边还放置有打水所用的水桶。由此可说,至迟在汉初,民居建筑中的水井设施已几近完备。

图4 秦 陶井圈

除此,在“一宇二内”的民居建筑内,门前常种植桑树。引述《睡虎地秦简·封诊式》中“门桑十木”的条记,可言明秦人在社会生活中,养蚕与织布是较为普遍,进一步拓宽了人们对传统小农家庭中男耕女织的形象化理解。

秦代屋舍的典型类型以“一宇二内”为主要分隔,在关中大部分区域还有以窑洞为居住形式的民居类型,基于此曾有学者提出秦人洞室墓与窑洞有某些延续性关联。诚然,这些理论观点也是基于关中地区独特的地缘环境的适宜性。这种洞室空间建造简单,居住灵活且冬暖夏凉,是一种较为经济的居住类型。在云梦睡虎地秦简《日书·诘咎篇》中就有“彼窋(屈)卧箕坐”一说,可能就是比附窑洞的居住方式。另亦可见《说文·穴部》中记曰:

“窑,物在窑中貌。从穴,出声。”

依此而论,秦代民居中窑洞类型与庭院民居相似,前院后窑,其类型有单孔独院、双孔独院和三孔窑及院落等形式。有鉴于此,秦代社会的居住建筑亦可能存在多元形制,其中不乏有流行于春秋至战国早期的地穴式居室,顶部仅以茅草覆盖,形制与石器时代先民们穴居形式相类。诚然,这也只能属于民居建筑演进过程中的初级形态,抑或是临时的栖息之地,并不具备固定的居住属性。

四、社会聚落视角中的民居建筑考察

关涉聚落一词的演绎推论,在史学界由来已久。溯源概念,至迟在新石器时代晚期即已出现原始的聚落形式,此时先民们居住形式仍属于原始聚居模式,并未见独立屋舍。众所周知,作为独立形式存在的住宅建筑与整个社会聚落相辅共生,构成了民众生活的整体。民众营建屋宇,具有相对独立性,但他们同时也离不开社会生活的大环境。然聚落构成是由多元物质要素构成的整体,住宅只是其中重要一环。

进言之,秦代社会凡在国家登记造册入籍的市民,其居住地无论在都邑,抑或是在乡镇,都受到国家有计划的合理安排管理。在秦简中曾多次发现诸如“里正”“里典”“某里仕伍”等字条标记,亦如在“封诊式”——“覆”的条记中载:

“告某县主:男子某辞曰:‘士五(伍),居某县某里,去亡。可定名事里,所坐论云可(何),可(何)罪赦,【或】覆问毋(无)有,几籍亡,亡及捕事各几可(何)日,遣识者当腾,腾皆为报,敢告主。’”

引证上条亦可推知,即便在都邑外的乡村,民居亦是在固定规划的范围之内,隶属于县、乡、里的整体布局中,被融入进聚落之中,不会以独立形式存在。由此,一个聚落的构成可能是由多个“家庭”单元构成的“里”,而多个“里”又构成了一个完整“乡镇”的概念,多个乡镇又是城市、都邑、县邑的基本构成。

照理说,既然在城市内民居与市肆有着严格划分。那么,在秦代社会,乡、里有关住宅的划分皆应是在各自区域的围墙之内,每处居所,抑或是庙宇与衙署,都是用多个墙垣而围合起来的结构体。除此,从城市区域结构的整体布局来看,每个划分区域内皆置有里门,门内有门监负责看管。乡、里之内的民居住宅不能在区域内的主干道处开门,只能与乡里、坊内的街道彼此通连。

在秦汉社会,城市都邑正是由此般不胜枚举的围合式结构体构成。高大围合式城垣内棋盘形干道错综复杂,城乡、里坊纵横阡陌,迤逦恢弘不必言说。自此,民居的独立性与都邑的综合性之间的衣带相连也就不言而喻。

结语

民居,是一曲动人的诗歌,是一片诗意的栖息地。“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”,正是这种强大的“诗意文化”才积淀成人类对于自己家园的精神依托。住宅象征着“家”的概念,从“家国同构”到“族法家规”,礼制文化在实践中的操作就这样幻化成住宅建筑的空间形态构成。细说秦代民居建筑,自然离不开上文提及的宗法习俗与《日书》之规这两个饶有意趣的话题。从礼俗文化的尊卑等级至秦简《日书》的风俗条陈,犹如在欣赏秦代民居建筑那富有创造智慧背后所展现出的空间形态构成和审美价值的无限丰富性。

针对秦代民居“一宇二内”空间构成形态的厘定,需要从秦人社会生活中,尤其是普通民众中存在的宗法习俗印记进行整体考察。既可从历时性角度对其进行溯源,又可从共时性角度予以比对,从而编织起主流价值观指引下的集合性价值构成。由此,鉴于目前出土记载战汉时期传统堪舆文化的珍贵文献资料——秦简《日书》中所见与所知,结合屋宇营建中观念认识上的交错与互动,为我们解释出秦代民居空间形态构成,尤其是功能性的居住需求与合理规避生活中一系列不祥事物浑然为一的价值体系与“昭示效应”,从较深层面反映出秦代民众在社会生活中的心理情境,即民众事业的发展、家庭的祥和、个人命运的兴衰皆与屋宇营建有着密不可分的关联。

当我们回眸历史,不妨将多元的建筑空间形态构成视为对现实的模拟,抑或是纪念、象征之物。正如苏珊·朗格在《感受与形式》一书中所言及的:“朴素的思考最先围绕着形象及其原型之间的关系,是最自然不过的事了”。或许唯此,方能聚焦悠远博大的中国民居建筑给我们带来的历史瞬间。诚然,中国古建筑是以民居建筑为核心而发展起来的,对于传统民居建筑艺术的复兴,是中国设计艺术发展史中正在面临着的一个不容忽视的重要命题,涉及知识、文化的累积与技术、形式的延续。其间“以人为本,宅求其安”的营造理念不仅寄予着家代昌盛的美好期冀,更是传统民居建筑的意匠表达。这是那个时代工匠精神的集中体现,也是富有文化承袭的设计艺术作品在物质文化长河中的凝结。

[1]秦简·日书(置室门)中各门方位示意图――刘乐贤.睡虎地秦简日书研究[M].台北:文津出版社,1994:148.

[2]“一宇二内”示意图(左)“一堂二内”前堂后室型平面形态示意图(中)“一堂二内”左右对称型平面形态示意图(右)――翟睿.中国秦汉时期室内空间营造研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:45.

[3]秦汉时期陶猪圈明器模型――拍摄于洛阳博物馆

[4]秦陶井圈――拍摄于陕西省咸阳博物馆