舍恩反思实践理论对设计研究的学术影响①

2022-06-24同济大学设计创意学院上海200092

范 斐(同济大学 设计创意学院,上海 200092)

董雯静(同济大学 高等教育研究所,上海 200092)

杨琳琳(同济大学 设计创意学院,上海 200092)

徐 江(同济大学 设计创意学院,上海 200092)

唐纳德·舍恩(Donald A. Schön)的反思实践理论从20世纪80年代提出至今,广泛影响了教育、心理、社会工作等人文社会科学的专业教育领域。在设计领域,反思实践理论认为设计实践是一种情境对话的过程——设计师先塑造情境,而后情境进行回话,他再对情境回话作出回应,同时对问题结构、行动策略、现象模式进行“行动中反映(Reflection-in-Action)”。为了探究这一重要理论对设计研究的影响脉络,本文分析了31种国际设计期刊中舍恩反思实践理论的施引文献,试图回答该理论的哪些概念受到了哪些领域设计学者的关注。对这一脉络的刻画,有助于理解舍恩反思实践理论对设计研究的知识贡献,揭示该理论在设计学中的研究重点和发展方向,为后续的理论应用提供思路与建议。

一、舍恩反思实践理论简介

舍恩深受杜威哲学思想的影响。基于杜威《逻辑:探究的理论》一书完成博士论文,约三十年后又以专业实践的实证研究为基础改写博士论文,创作了《反映的实践者》一书。从杜威的探究理论出发,舍恩试图用反思实践理论诠释与深化杜威反思性思维,致力于帮助教育者教导专业工作者胜任实践工作,建立强调“行动中反映”的学习理论。

19世纪后期,科技理性模式发展至巅峰,并进入了大学体制,到20世纪初在专业教育中,占据了牢固的位置。20世纪50年代,专业工作者和社会大众逐渐意识到科技理性即实践的实证主义认识论无法解决混乱、复杂、不确定的情境,专业知识和专业教育面临无效危机。专业危机的核心源自思想和行动、理论和实践、学术和日常生活之间的鸿沟。反思实践理论始于对科技理性模式的批判。对此,舍恩将专业实践分为两块地带:干爽高地,实践者可以运用科技理性去解决问题;低洼湿地,充满了不确定性、不稳定性、独特性,实践者凭借经验、尝试错误、直觉来解决问题。舍恩认为,技术理性支配下的专业实践陷入了“严谨或适切”的两难困境,真正的解决之道在于认识论的转变,从科技理性转向行动中反映(Reflection-in-Action)。反思实践理论认为,在面对各种“不确定”“独特”和“复杂性”的情境,实践者先借助自身的“知识库”(经验)构建框架实验,赋予这种混乱的情境某种连贯性。这种创造秩序的尝试赋予情境新的意义,通常会带来意想不到的结果。实践者倾听“回话”、重新框定问题及后续一系列步骤,构成了与情境的反映性对话。这是一个评鉴-行动-再评鉴的循环过程(Seeing-Moving-Seeing Cycle)。

舍恩将理论与实践划分为“科技理性”和“行动中反映”两大阵营,尽管这种非此即彼的思维方式被批评为“太过绝对”“过于规整化一”。但是,这一新的实践认识论指出专业实践的本质是一种艺术而不是技术,行动中反映是专业艺术的核心,是专业实践者最核心的能力,为后续的专业研究和专业教育揭示了新的路径。

由此,无论是从设计实践的特殊性,还是从设计教育的专业性,反思实践理论提供了情境、行动与思考的过程指导,受到广泛关注和较高引用。Jordan Beck(2018)运用引文功能分析法分析了设计研究协会(DRS,Design Research Society)会议上引用舍恩的文章。结果发现,这些学者们引用舍恩主要用于支持他们的研究命题、方法和论证。本文选取国际设计期刊文献,从而在更大范围搜集有效文献数据来探究舍恩对设计领域的学术影响以及知识贡献。

二、数据来源与研究方法

1.数据来源

本研究基于Web of Science、Scopus、Google学术数据库中舍恩个人主页的出版物,通过阅读,筛选得到与反思实践理论相关的书籍和文章,共12篇。以舍恩的12篇出版物为检索对象,分别在Web of Science(WoS)核心合集数据库中检索其在31种设计国际期刊中的施引文献(不包括会议论文、书籍等)。检索年份截至2020年,检索结果返回得到施引文献719篇。其中,对舍恩书籍《The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action》《Educating the Reflective Practitioner》的引用,包括两本原版以及后来不同出版社的印刷版。

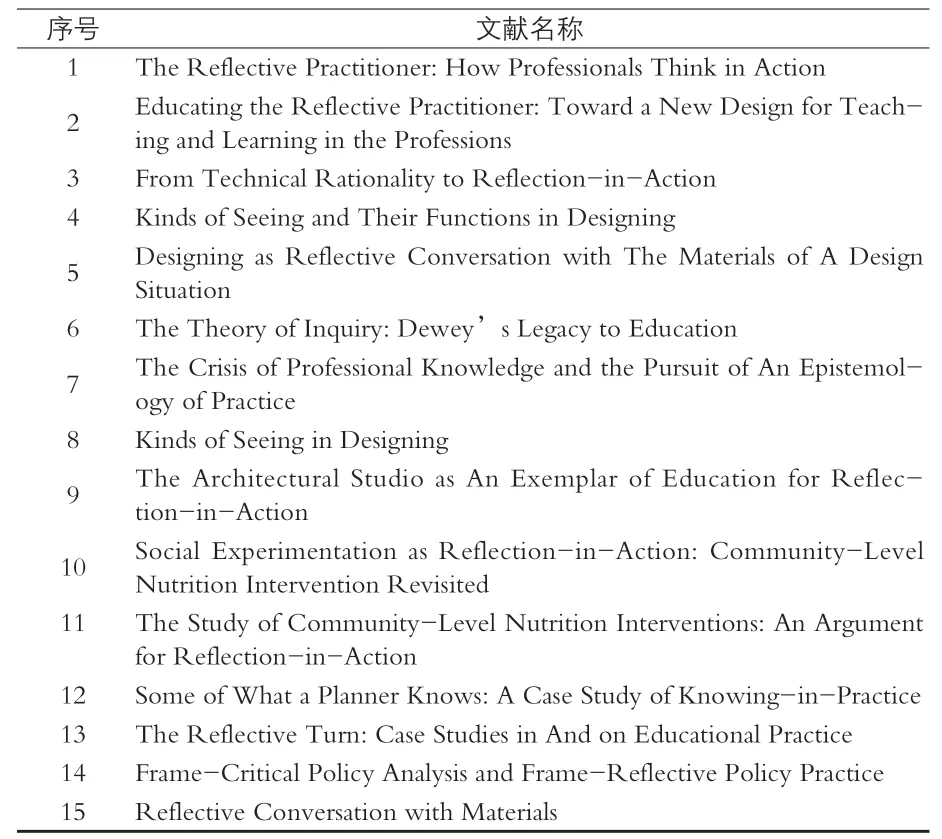

基于以上检索结果,进一步阅读719篇施引文献,对12篇源文献进行二次迭代,新增与反思实践相关的书籍和文章3篇,共计15篇(表1)。再次搜索得到施引文献719篇(与上文719篇一致)。719篇施引文献集中引用了舍恩书籍《The Reflective Practitioner:How Professionals Think in Action》《Educating the Reflective Practitioner》,以及文章《Kinds of Seeing and Their Functions in Designing》。

表1 反思实践理论15篇源文献

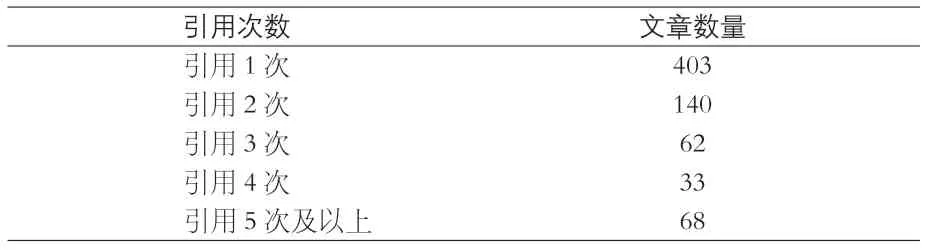

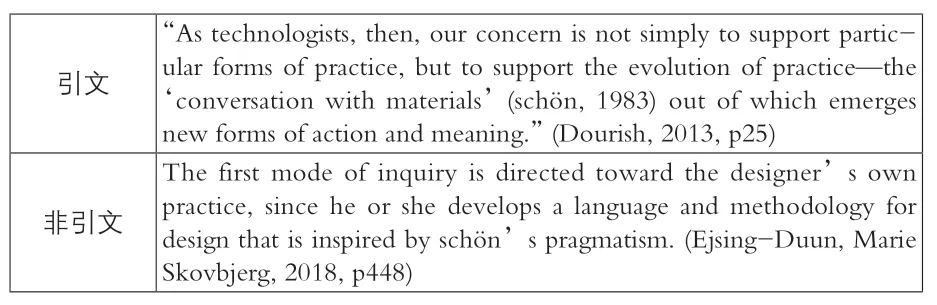

本研究在Web of Science(WoS)数据库中获得了尽可能多的文章,并检查了每一篇文章对源文献反思实践理论的引用。其中,706篇文章(98%的原始检索)至少包含一个对反思实践理论的明确引用,2%的原始检索作了一般性参考,但没有从文本到源文献的链接。大多数文章只包含一个引文,但部分文章包含两个及以上的引文(表2)。所谓“引文”,我们指的是对舍恩的文本引用。如果一个名为舍恩的文本没有同时指向参考文献中的一个项目(表3),那么将其排除在分析之外。

表2 反思实践理论施引文献引用次数分布表

表3 引文和非引文实例

2.研究方法

混合研究是指在实用主义范式指导下,以研究问题为核心,在同一研究中综合使用定量和定性的两种研究路径中的方法收集和分析数据。本文采用定量的文献计量法和定性的引文内容分析法,以混合研究法更全面而深入地揭示反思实践理论的知识贡献。

文献计量法是一种定量分析方法,以科技文献的各种外部特征作为研究对象,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势。文献计量学分析方法可以阐明重要学术理论的贡献与影响。但是,文献计量学往往以引用频次等外部特征为基础衡量文献的学术影响,对信息内容的分析不足,也忽略了知识本身的重要性。

内容分析法是一种以定量分析为依据的定性分析方法,分析结果是从统计数据中得出的定性结论。祝清松认为引文内容分析法主要包括三个方面:引文类型识别、情感倾向分析、引文主题识别。Jost Sieweke指出,概念是理论的子集,理论包含一系列相互关联的概念。舍恩的反思实践理论包含一系列紧密相关又可以单独使用的理论概念。因此,采用引文内容分析该理论中包含的概念,解构反思实践理论的知识构成和具体贡献。

文献计量法与内容分析法在实际应用中各自存在着一定的局限性。综合利用两种方法,可以将两者方法的相似性增加、差异性互补,是达成本文研究主旨的有效途径。

三、数据分析

1.施引文献关键词频次分析

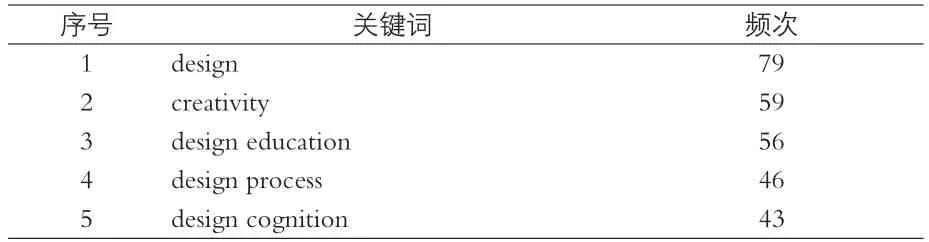

关键词是揭示论文主要内容的重要方式,是研究主题的高度概括和凝练,一个关键词出现的频次等于附有该关键词的学术论文的总数,关键词出现的频次越高,说明相关的研究成果数越多,研究内容的集中性就越强。施引文献的关键词能够反映源文献中知识扩散和传播的应用范围。对706篇施引文献关键词进行统计分析,频次排名前5的关键词如表4所示。

表4 施引文献关键词频次前5

从施引文献关键词频次可以看出,基于国际设计期刊研究反思实践理论的学术影响,排序第一的关键词是“设计(design)”,排序第二的关键词是“创造力(creativity)”。大量设计理论研究指出,设计思维和创造性思维非常相似,设计是一门创造性的学科。在设计教育的研究中,其主要目的是为了提高学生创造力。排序第三的关键词是“设计教育”。反思实践理论提出的意图是为了帮助教育者培养胜任于实践的未来专业工作者。在设计教育过程中,该理论的发展倡导通过不断修正问题情境,促使学生穿梭于问题空间与解决方案空间中,动态探索解决问题的方案。因此,设计教育是反思实践理论在设计学中的落脚点。排序第四的关键词是“设计过程(design process)”。舍恩认为实证主义设计教育不能教会学生设计的艺术。反思实践的范例为我们提供了一种语言,用于讨论设计师处理具体设计情境的方式,从而讨论设计过程模型的应用。排序第五的关键词是“设计认知(design cognition)”。舍恩在研究中强调了设计思维的重要性以及认知研究和实证研究在设计教育研究中的作用,对设计认知的研究也越来越多。

2.施引文献作者分析

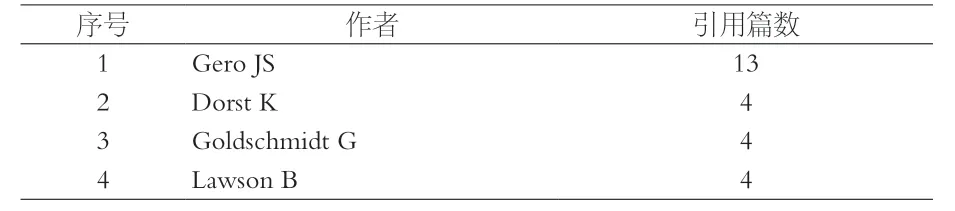

作者是科学研究的主体,本研究统计了施引文献的作者,并与设计研究高引学者进行比较,得到交集(表5),交集中的设计研究高引作者均引用反思实践理论篇数4篇及以上。

表5 引用反思实践理论源文献4篇及以上的设计研究高引作者

悉尼大学设计计算与认知中心的Gero JS有13篇文章引用了反思实践理论相关源文献,位列第一。这位学者的主要研究领域是设计认知、设计计算、设计神经认知和人工智能,受反思实践理论影响的文章主题涉及设计工程、草图、设计思维等。

除此之外,悉尼理工大学设计、建筑与建筑学院的Dorst K、以色列理工学院建筑与城市规划学院的Goldschmidt G、英国谢菲尔德大学建筑学院的Lawson B均引用了4篇反思实践理论相关源文献,探讨了设计思维、设计认知、设计教育、计算机辅助设计(CAD)等主题。

3.施引文献引用概念分析

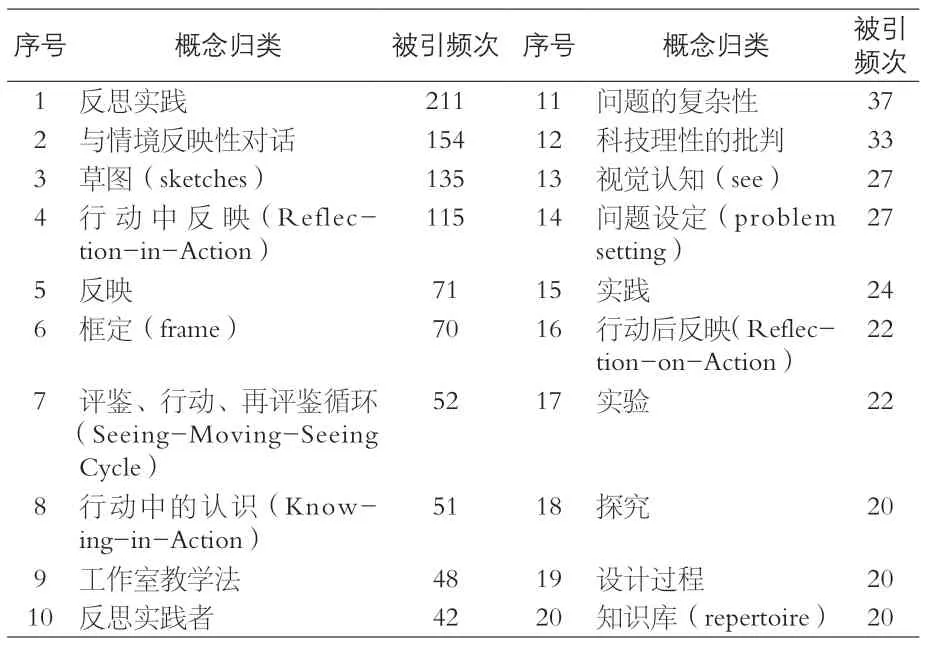

本文使用内容分析法来建立理论概念分类方案。在MAXQDA2020中导入706篇文献,在阅读和理解引用内容的基础上,对理论观点进行归纳编码概括成理论概念,对含义相同的概念进行合并,并迭代归类。基于对反思实践理论源文献和施引文献上下文的阅读,分类方案在建立和细化之间经历了三次迭代。两位研究者独立编码,在最后一次迭代中,编码器间的总体一致性约为90%,通过讨论解决了分歧。分析发现,反思实践理论的101项概念,被706篇施引文献共计引用1522次。表6列出了前20被引概念,其引用频次在总被引频次中占78%,表明706篇施引文献中的被引概念,是反思实践理论中的核心概念。

表6 反思实践理论前20被引用概念

“反思实践”作为整体概念被引频次最高,这与Jordan Beck(2018)的推论一致。在科技理性占主导地位的背景之下,专业教育和专业知识都遭受了信心危机,而反思实践理论的提出从实证主义转向实践认识论,从科技理性转向行动中反映,被设计研究者们广泛关注。

“与情境反映性对话”“草图(sketches)”“行动中反映(Reflection-in-Action)”“框定(frame)”“反映”“评鉴-行动-再评鉴循环(Seeing-Moving-Seeing Cycle)”概念均被施引文献引用超过50次。

四、讨论

1.从杜威的“反思”“探究”到舍恩的“反映”“建构式探究”

杜威的“反思”是“对任何信念或假定的知识形式,根据支持它的基础和它趋于达到的进一步结论而进行的积极地、坚持不懈地、仔细地考虑”。他还指出:思维的最好方式就称为“反思性思维”(reflective thinking)。它是“对某个问题进行反复的、认真的、不断的深思”。

舍恩在杜威“反思性思维”的基础上进一步弥合了传统的理论与实践的二元论。在时间维度上,杜威的“反思”指的是事后的反思,舍恩的“反映”不单指事后的思考、总结,也蕴含行动过程中与情景材料对话并获得即时回馈反思的双向建构过程之中。在反思层次维度上,杜威的“反思”指的是行动的反思,舍恩的“反映”还涵盖了思想、情感与行为表现的对话活动(自己与自己以及自己与他人),即对行动中反映的反映。

杜威将探究视为有机体和环境之间不断的交换,希望以这种方式建立一个客观的基础来描述问题以及决定问题的解决方案。杜威指出:“思维是在事物还不确定或者可疑、或者看问题时发生的。……既然思维发生的情境是一个可疑的情境,所以,思维乃是一个探究的过程,一个观察事物的过程和一个调查研究的过程。在这个过程中,获得结果总是次要的,它是探究行动的手段。”舍恩批判了杜威的不足:杜威似乎持有一个坚定的信念,即“观察事实”正是事实,从置身事外的角度去观察事实。在杜威的基础上,舍恩加入了皮亚杰、维果茨基等人建构主义的思想,认为建构的问题决定了我们选择关注的事实,从问题情境中建构问题的方式会受到不同文化、人、时间和上下文的影响,形成了“建构式探究”的思想。“反映实践”经由对话活动而推进实践者的探究,正是将实践者的实践行动过程与其介入现象场中的作用和后果的建构过程。译者序7

2.隐性知识经反思实践纳入知识库

舍恩的反思实践理论始于复杂的问题情境,继承和发展了杜威的“反思性思维”,以及将问题从不确定的情况变成确定情况的“探究”思想。由于科技理性即实践的实证主义认识论无法解决混乱、复杂、不确定的情境,所以舍恩的反思实践理论贯穿着对当时科技理性主导下专业教育的批判。

行动中的认识(Knowing-in-action)常常被认为是“直觉”“本能”,实际上它是一种行动智慧。在面对不断改变的情境时,我们会不断地控制和修正行为,以适应当前的情境。行动中认识被Jeanne Bamberger称之为“感觉路径”,在波兰尼看来是内隐知识,是不能言说的知识。虽然行动中认识是内隐的,但在舍恩看来,可以通过学习观察、反思和描述行动中认识,并且可以测试这些描述。库恩在《科学革命的结构》一书中,也强调了隐性知识“只能得之于科学实践,而不是纸上谈兵”,指出对其诠释有赖于“一个成功的团体成员们所共同拥有的经过考验的直觉”,而在专业教育中,“新手们通过训练可以获取他们”。在变化的情景中,行动中的认识指导我们控制和修正行为。同时,行动中认识支撑着行动中反映这一过程的进行。

行动中反映(Reflection-in-action)表示对当下的行为自发、不间断地进行反映。行动中反映是一个短暂的调查插曲,在行动流中瞬间出现,然后消失,让位于新的事件,之后留下一个更稳定的局势。基于设计案例,舍恩提供了一种设计机制,但缺乏对完整设计过程的陈述。基于此,Kee Dorst认为行动中反映是一个命名(naming),框定(framing),行动(moving)和评估(revaluating)的过程:选择并命名设计场景中要考虑的对象;基于情境,构建设计任务的整体视图;根据设计任务实验,并对此评估。评估可能会导致重新调整行动,或者重新框定问题,还可能导致设计师对设计任务的重新考虑以及命名。一项设计任务可能是行动中反映过程不断地螺旋上升。行动中反映过程中收获的行动中认知,将补充至知识库中。

知识库(Repertoire)是一种“包含实例、形象、理解和行动在内”的知识集合体,亦即实践者所具备的包括过去所有经验的知识储存库。它内隐于实践者,只有受到一定情境的激发才能体现出来。当实践者遇到经验范围内的问题时,实践者直接从知识库中提取与当前情境相同的例子,并运用相同的方法解决。当实践者遇到独特的情境问题时,将过去的经验应用于独特的情境中,“相似地看待着(seeing-as)”和“相似地解决着(doing-as)”。库恩说:“面对一个问题时,这个人试图将它看成与他以前所碰到的一个或多个代表性问题相像。……他的基本标准是对相似性的洞察,这种洞察在逻辑上和心理上都先于众多标准中的任何一个。”知识库包括了实践者过去的所有经验,并且每一次行动中反映的经验都让他的知识库更加丰富。

3.与情境反映性对话的专业实践过程

行动中反映落实到专业实践中,隐含的基本结构为“即对独特而不确定的情境进行反映性对话”,即以评鉴-行动-再评鉴循环的实践过程。

舍恩将设计历程(designing)视为设计者和情境材料之间的对话。“与情境的对话”把实践看作动态的过程,支持实践的演变,而不仅仅是支持特定形式的实践,从中产生新的行为形式和意义。与情境对话是从杜威的情境视角(transactional perspective)理解的一种行动中反映。杜威在《经验与教育》中对情境定义,认为情境即是一个主体与客体、内在与外在交互作用的情境,正是由于这种交互作用的特性奠定了情境的基础意义。

舍恩认为在一个良好的设计历程中,这种与情境的对话具有反映性。舍恩在文章《The Theory of Inquiry: Dewey’s Legacy to Education》中认为与情境进行反映性对话是对行动中反映的反思,与情境进行反映性对话即杜威的探究,既对情境的有意识的反思,也对个人的思维方式和行动方式反思。

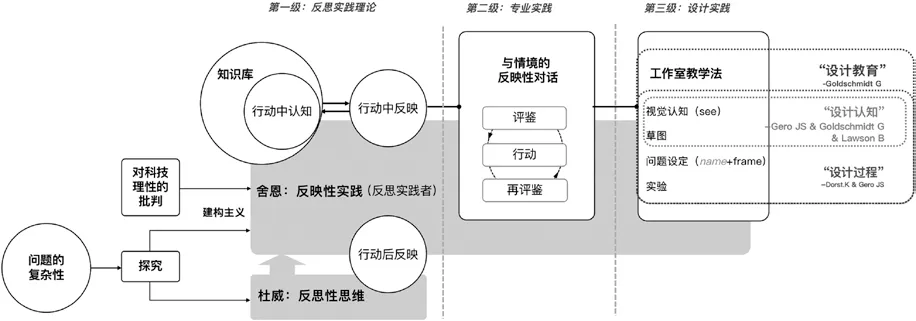

4.设计研究中反思实践理论高引概念

基于文献计量方法的关键词和施引作者分析,反思实践理论在设计领域中聚焦了特定的研究主题。如“设计教育”领域的工作室教学法中,关联了视觉认知、草图、问题设定、框定和实验等高引概念。这些核心概念也出现在“设计过程”研究领域。其中,“视觉认知”和“草图”又被设计认知研究者们关注。

工作室教学法作为设计教育的典型特征,始于建筑教育,并被视为其他学科教学的典范。设计工作室是设计学习和教学的场所,学生在这里相互交流,并接受导师的点评和指导。舍恩指出,在设计工作室学习始于定义不清的问题,这是专业教育的一个普遍特征,并观察到在工作室学习是通过“行动中的反映”的过程发展起来的。舍恩认为工作室教学法可以推广到所有专业教育。

舍恩的反思实践理论不是一种解决问题的方法,而是一种定义问题框架和重新构建问题的方式,即在“不确定”“独特”和“复杂性”的情境中,也能定义出清晰且有层次的问题。问题设定(problem setting)是“命名事物”和“框定脉络”两者相互作用的过程。但在后续学者的引用中,对“框定(frame)”的引用高达70次,而“命名(name)”寥寥无几,这表明了后续学者对“框定(frame)”的关注。“框定[(Re)frame]”是指对问题通过应用某种工作原则从而创造特定的价值。Dorst K(2001)继承发展了舍恩“框定”的概念,认为要在探索问题空间和解决方案空间中不断演化,直到出现一对匹配的问题和解决方案,解决了当前的困境。这种框定的能力被认为是创意设计中专家水平的表现,意外(surprise)在设计中起着关键的作用,它是导致问题框定(frame)和重构(re-frame)的动力。在此基础上,Dorst K(2011)认为框架的创建是设计学科的核心实践,并探讨了设计实践与组织实践的联系,将框架创建应用在组织实践中以帮助组织处理现代世界中面临的新的、开放的、复杂的问题。对设计师来说,草图上的世界,就是他们在行动中反映的媒介。在那里,他们可以利用空间行动的语言,描绘和谈论他们的做法。在表5中,对“草图”的125次引用,有64次引用是“通过草图与情境对话”,草图作为一种媒介联系着设计师与材料。事实上,草图对于设计学习来说是一个非常重要的工具。草图作为外部表征能够清晰地表达设计师的想法并帮助设计师明确设计理念和概念。此外,设计师在与草图的对话中还可能引发新的想法与建构方式。认知心理学和设计思维的研究表明,通过草图在意象和外部表征中生成的内部表征有助于解决设计问题,即草图的作用之一是帮助设计师进行认知。

基于混合方法的文献研究,本文对舍恩反思实践理论的高引概念进行结构化表征:第一级为反思实践理论,是舍恩对杜威“反思性思维”的继承与发展,第二级为反思实践理论在专业实践中的应用,第三级为反思实践理论在设计实践中的应用。反思实践理论的高引概念模型如图1所示。

图1 反思实践理论高引概念模型

五、结语和展望

本文基于国际设计期刊中引用该理论706篇英文文献刻画了反思实践理论在设计研究中的学术影响。舍恩的反思实践理论对设计学术界产生了持久的影响,启发了包括Gero JS、Dorst K、Goldschmidt G等一批学者。从施引文献聚焦的研究主题看,反思实践理论直接关联到创造力、设计教育、设计认知、设计过程等研究主题。在对核心概念及其来龙去脉深入剖析的基础上,本文提出了舍恩反思实践理论在设计研究中的高引概念模型,展现了对舍恩反思实践理论的结构化理解,以期应用于专业实践中,发展、分享和促进知识共识。

反思实践理论以“反思实践”“行动中反映”“与情境反映性对话”“框定”等核心概念影响后继学者的理论与实践。舍恩的“反映”在时间和层次两个维度上继承和发展了杜威的“反思”,在杜威的“探究”基础上加入了建构主义,形成了“建构式探究”的思想。反思实践理论认为,“行动中认知”通过“行动中反映”纳入知识库中,又指导着下一次的“行动中反映”,以此循环扩充。在专业实践中,“行动中反映”以“与情境进行反映性对话”的结构隐含在实践中。“工作室教学法”“草图”“视觉认知”等核心概念是反思实践理论在设计实践中的应用。

在舍恩提出反思实践理论300年前,我国王阳明已经提出“知行合一,互为表里,深入实相”的“知”和明觉精察的“行”。舍恩用一种比现代解释现象学更为结构化的方式使用核心概念(框架、动作等),体现了现象学哲学的渊源。但舍恩模糊地处理了这些核心概念:他以现象学的立场介绍这些概念,但随后又含蓄地将它们视为跨学科和学科的普遍性。尽管引文内容分析法以定量数据凸显了知识的节点,但作为质性研究方法仍然受到研究者主观判断和经验的限制,对于舍恩思想的理解难免有疏漏。未来研究可以通过建立更加客观的判断体系,探索运用自然语言处理技术、机器学习、文本挖掘等技术来分析经典理论对于设计研究的知识贡献。同时,本研究概述了反思实践理论在设计领域的学术影响,未来可以选择聚焦创造力、设计教育、设计认知等主题领域,深入讨论反思实践理论的学术影响,以及后续学者的继承与发展。