重组人促血小板生成素治疗急性白血病化疗后血小板减少症的效果

2022-06-21戚永磊

戚永磊 赵 莹

广东省佛山市第一人民医院血液淋巴瘤科,广东佛山 528000

急性白血病(acute leukemia,AL)是临床上十分常见的疾病,它是由于造血干细胞出现异常,导致白血病细胞大量繁殖,患者的机体会出现骨髓抑制,进而出现造血异常。AL 会侵犯患者的很多器官,比如肝、脾、淋巴结等髓外脏器。患者的临床症状和临床表现也较为特殊,比如贫血、出血、感染和浸润等,不仅会对患者的身体健康产生影响,还会对患者的生活质量产生困扰,严重时会威胁到患者的生命安全。根据受累的细胞类型,AL 通常可以分为急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia,ALL)和急性髓细胞白血病(acute myeloid leukemia,AML)两大类[1]。临床中针对AL,主要通过化疗治疗,其虽然能够一定程度改善患者的病情,延长患者的生存期,提高患者的生存质量,但是在化疗治疗后,患者存在骨髓抑制、血小板减少症状,进而影响化疗效果,甚至增加患者的死亡率[2]。因此,针对此类患者,探求一种科学、有效的治疗方案,是临床关注的重点[3]。本研究选取佛山市第一人民医院血液淋巴瘤科的60 例AL 化疗后血小板减少症患者作为研究对象,以重组人促血小板生成素治疗的临床效果为重点展开探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月至2021年1月佛山市第一人民医院血液淋巴瘤科的60 例AL 化疗后血小板减少症患者作为研究对象,采用计算机双色球分组法将其分为观察组(30 例)和对照组(30 例)。观察组中,男20 例,女10 例;年龄34~65 岁,平均(47.56±3.44)岁;AML 患者16 例,ALL 患者14 例。对照组中,男19例,女11 例;年龄35~65 岁,平均(47.62±3.41)岁;AML患者16 例,ALL 患者14 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经佛山市第一人民医院医学伦理委员会审核及同意,患者及家属均知晓本研究情况并签署知情同意书。

纳入标准:①患者的临床资料完整;②患者均符合中国临床肿瘤学会关于AL 化疗所致血小板减少症诊疗标准[4];③患者年龄18~<80 岁。排除标准:①血栓形成患者[5];②存在活动性出血病史患者;③合并有心脑血管、血液系统等严重疾病患者;④合并有器质性精神障碍患者。

1.2 方法

观察组患者采用重组人促血小板生成素(商品名:特比澳,沈阳三生制药有限责任公司,国药准字S20050049,生产批号:86901313000155,规格:15 000 U/1 ml)治疗,取重组人促血小板生成素予以患者皮下注射,剂量15 000 U,每日1 次。

对照组患者采用重组人白介素-11[齐鲁制药有限公司,国药准字S20030016,生产批号:8690402100 2664,规格:8.0×106AU(1.0 mg)/支]治疗,取重组人白介素-11 予以患者皮下注射,剂量1.5 mg,每日3 次。

两组患者的疗程均为7 d。如患者出血严重,则予以患者注射新鲜单采血小板1 人份。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者的血小板改善时间、治疗前后血小板水平、用药不良反应。血小板改善时间包括血小板低于50×109/L 持续时间、血小板恢复至70×109/L 持续时间两个方面[6]。用药不良反应包括发热、关节痛、头晕、结膜充血。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者血小板改善时间的比较

观察组患者治疗后的血小板低于50×109/L 持续时间、血小板恢复至70×109/L 持续时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者血小板改善时间的比较(d,±s)

表1 两组患者血小板改善时间的比较(d,±s)

组别血小板低于50×109/L持续时间血小板恢复至70×109/L持续时间观察组(n=30)对照组(n=30)t 值P 值5.41±0.56 8.40±1.15 12.8034<0.001 12.13±2.56 18.52±3.77 7.6803<0.001

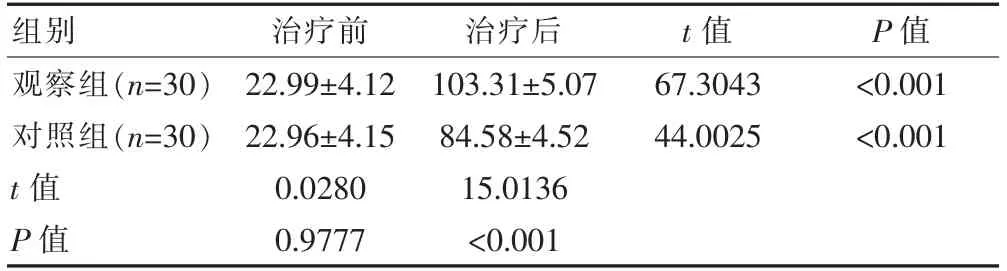

2.2 两组患者治疗前后血小板水平的比较

两组患者治疗前的血小板水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后的血小板水平高于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者治疗后的血小板水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者治疗前后血小板水平的比较(×109/L,±s)

表2 两组患者治疗前后血小板水平的比较(×109/L,±s)

组别治疗前治疗后t 值P 值观察组(n=30)对照组(n=30)t 值P 值22.99±4.12 22.96±4.15 0.0280 0.9777 103.31±5.07 84.58±4.52 15.0136<0.001 67.3043 44.0025<0.001<0.001

2.3 两组患者用药不良反应总发生率的比较

观察组患者的用药不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者用药不良反应总发生率的比较[n(%)]

3 讨论

对于AL 患者而言,其化疗后,骨髓抑制情况普遍存在,由此导致的血小板极度减少症状,将对患者的化疗治疗、生存率以及生存时间产生严重影响[7]。以往,临床针对AL 骨髓抑制期患者,应用重组人白介素-11 或反复输注血小板进行治疗,其中重组人白介素-11 属于细胞因子的一种,具有多项功能,能够刺激造血祖细胞的分化、增殖,但是其也存在着局限性,例如存在疼痛、水钠潴留、乏力、头晕等不良反应以及治疗周期长等[8-9]。而反复输注血小板也会增加患者感染输血相关移植物抗宿主病、血液疾病的风险以及输注无效情况,因此,结合AL 患者化疗后骨髓抑制致血小板减少症患者的实际情况,选择科学、有效、安全的治疗方案,对于患者的治疗十分重要[10-11]。

重组人促血小板生成素最早是在仓鼠卵巢细胞中发现的,经过高科技技术进行重组提纯,形成全长糖基化血小板生成素,其与内源性血小板生成素存在相似机理,可实现促血小板升高的药理效果[12-14]。本研究中,针对观察组患者应用重组人促血小板生成素治疗。重组人促血小板生成素是一种内源性细胞因子,其由促巨核细胞生长、分化而来,其能够联合促红细胞生成素、干细胞因子、粒细胞集落刺激因子,发挥协同作用,刺激红系、粒系祖细胞的增殖,加速干细胞进入增殖周期,并与受体cMpl 存在相互作用与信号传导,能够刺激巨核细胞的生成以及各阶段的生长,能够有效提高血小板指标[15-17]。

在章亚威等[18]的研究中,选取56 例白血病化疗后血小板减少症患者作为观察对象,针对其分组后分别应用重组促血小板生成素(观察组)与重组人白介素-11(对照组)治疗,结果显示,观察组患者化疗12 d及24 d 后的血小板水平高于对照组,说明了白血病患者化疗后采取重组促血小板生成素治疗可快速恢复血小板计数水平,效果显著。本研究结果显示,观察组患者治疗后的血小板低于50×109/L 持续时间、血小板恢复至70×109/L 持续时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者治疗后的血小板水平高于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者治疗后的血小板水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者的用药不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。本研究结果与章亚威等[18]的研究结果基本一致。

综上所述,针对AL 化疗后血小板减少症患者,应用重组人促血小板生成素治疗,能够有效改善患者的血小板水平,且用药安全性佳,临床可行性价值高。