清华简《系年》所涉“京师”地望辨析

2022-06-18吕亚虎

吕亚虎

(陕西师范大学历史文化学院,陕西西安 710119)

一 引言

清华简《系年》第二章载两周之际史事,两处提及“京师”一词。原简文云:

上文中的“立之于京师”与“晋人焉始启于京师”中的“京师”何指?整理者释前者云“:《公羊传·桓公九年》‘:京师者何?天子之居也。’此处当指宗周。”其后,学术界对于此两处简文中的“京师”多有议论,总各家之说,“立之于京师”之“京师”,大体上有以下几种观点:(1)宗周镐京说。此说清华简整理者主之,此后华东师大中文系战国简读书小组[2]、子居(网名)[3]、李学勤[4]等先后和之。(2)晋都鄂(今山西平遥)说。此说首倡者董珊[5],张世超[6]赞同之。(3)豳地说。赵庆淼[7]主之,杨博[8]亦撰文畅论之。

至于“晋人焉始启于京师”之“京师”,学术界则多关注于“启”字的理解上,并基于“立之于京师”的观点而兼论此处之“京师”。歧说大体有四:(1)宗周镐京说。如黄杰指出,将“启”解为启土,即开疆拓土。这种解释似乎难以理解。在周之京师,晋人如何开疆拓土呢?京师指宗周,“启于京师”是开始参与周之政事的意思[9]。老闷(网名)认为,“启”当通“企”。企,“立”也。所谓“晋人焉始启于京师”乃是说,晋人正是此时开始立足于宗周——此乃晋人日后据有“河西之地”的基础。此则以京师为宗周镐京[10]。(2)晋都鄂说。董珊以京师为晋国国都鄂(今山西平遥),认为“焉始启于京师”指后晋人开始兼并周围的小国[11]。(3)东都洛邑说。子居(网名)驳董珊京师为平遥说,认为先秦所言“京师”皆周君王之都。在晋文侯以下,晋人所灭韩、荀、贾、杨、焦、耿、霍、魏、虞诸国,无一是位于绛、洛一线者,可见彼时绛、洛一线必已是久为晋人控制,此亦可证“晋人焉始启于京师”就是始于周平王“东徙,止于成周”时[12]。廖明春认为,“启”本指开门,引申为关键,比喻为要害或关键,“晋人焉始启于京师”指晋人从此始在京师起关键作用,即成为京师的领导[13]。廖说语意不够明晰,或以京师为东迁后的周王室而言。(4)豳地说。杨博认为清华简《系年》简文二处“京师”虽然具体同指豳地,但含义有所不同,“晋人焉始启于京师”更是意在平王东迁后,晋人通过与秦联合灭杀携王,得以新近控制的一片宗周地区,说明西以“豳”为限,包括镐京、丰京等在内的广袤地区此时均已纳入晋国势力范围[14]。

以上众说莫衷一是,“立之于京师”与“晋人焉始启于京师”中的“京师”到底何指?二者是一地抑或二处呢?基于两周传世文献史料及金文资料中有关“京师”的记载,结合清华简《系年》文本叙事的时代信息,我们认为清华简《系年》第二章简文“立之于京师”的“京师”乃指宗周镐京,而“晋人焉始启于京师”是说晋文侯杀携惠王,结束二王并立的政治格局,并护送周平王东迁洛邑以定一统,因其有功而受周王之赐命,始以外诸侯身份而参与东迁后周王朝之政事,与郑武公分周政,是以此处的“京师”指东迁后周王室所在的洛邑而言。试析如下。

二 西周传世文献与金文资料中的“京师”辨析

“京师”一词在西周时期传世文献中最早见于《诗经·大雅·公刘》:“乃觏于京,京师之野。”《诗·序》云:“《公刘》,召康公戒成王也。成王将莅政,戒以民事,美公刘之厚于民而献是诗也。”毛《传》云:“公刘者,后稷之曾孙也。夏之始衰,见迫逐迁于豳,而有居民之道。成王始幼少,周公居摄政,反归之。成王将莅政,召公与周公相成王为左右。召公惧成王尚幼稚,不留意于治民之事,故作诗美公刘以深戒之。”孔颖达疏曰:“作《公刘》诗者,召康公所作,以戒成王。”[15]是知《公刘》乃为周初召公所作之诗,其所谓的“京”“京师”乃指公刘所都之豳而言。王应麟《诗地理考》引董氏说云:“所谓京师者,始于此,其后世因以所都曰京师。”[16]朱右曾云:“京师于名起于周,实始于公刘之居豳。其后世因以为千里之邑号。”[17]杨树达亦指出,京复称京师者,周人于地名之下往往加师为称。京本公刘之所依,然周道之兴,自公刘始,故后人取其所依之地以名其新都。武王都于镐,则有镐京之称。及东迁以后,洛邑亦称京师,此皆以专指之地为泛称之用[18]。西周晚期的《多友鼎》《克钟》《克镈》等铜器铭文,也为“京师”作为豳地之专名提供了力证。

《多友鼎》于1980 年在今西安市长安区斗门街道下泉村东北细沙堆积中出土,为西周晚期有铭铜器,铭文内容言及猃狁部族对西周王朝旧土“京(师)”“筍”等地的侵掠以及周王朝派兵对其抗击之事,为传世文献所未载。其铭文云:

又,光绪庚寅年(1890 年)于岐山县法门寺任村(今属陕西省扶风县法门镇)出土的西周晚期《克钟》铭文云:

隹(唯)十又六年九月初吉庚寅,王才(在)周康剌(厉)宫,王乎(呼)士曶召克,王(亲)令克,(遹)泾东至于京(师),易(锡)克佃(田)车、马。(《铭图》15292)[20]

与《克钟》同窖藏出土的《克镈》铭同此,文不赘列。

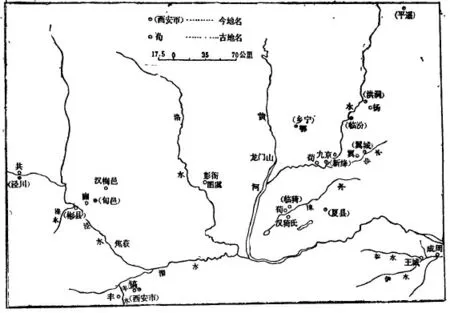

曹氏所驳甚是,所可补充者,刘雨以《诗经·小雅·六月》“侵镐及方”中的“镐”为周都镐京,此乃晋人王肃旧说。《六月》原文云:“猃狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。”郑笺:“镐也,方也,皆北方地名。言猃狁之来侵,非其所当度为也,乃自整齐而处周之焦获,来侵至泾水之北。”孔颖达疏云:“镐、方虽在焦获之下,不必先焦获乃侵镐、方。据在北,当在焦获之东北。若在焦获之内,不得为长远也……镐、方文连,则《传》意镐亦北方地也。王肃以为镐京,故王基驳曰据下章云‘来归自镐,我行永久’,言吉甫自镐来归,犹《春秋》‘公至自晋’、‘公至自楚’,亦从晋、楚归来也。故刘向曰‘千里之镐,犹以为远’。镐去京师千里,长安、洛阳代为帝都,而济阴有长安乡,汉有洛阳县,此皆与京师同名者也。”[46]此以异地同名现象进一步申论毛、郑谓“镐”为北方地名之说,宋以来研究《诗经》地理者多持之。黄盛璋则重申王肃之说,认为所谓“侵镐及方”是指入侵的目的地,非谓到达其地[47]。近来杜勇亦有类似观点,认为“侵镐及方”只是反映猃狁来犯的军事企图,而非实至其地,是以诗中的“侵”字不是已然之词,而是代表所要入侵的目的地。由是而言,诗中的“镐”非镐京莫可当者[48]。相对于汉以来学者将镐、方当作北方地名的观点,黄、杜二氏以“镐”“方”为猃狁侵伐之目的地而非已达之地的认识更切合《诗》文原意。但即使如此,其与《多友鼎》铭言猃狁“广伐京(师)”、王命武公“遣乃元士,羞追于京(师)”,以及武公“命多友率公车,羞追于京(师)”的文意显然不合。因为此时猃狁所侵者,京师已是其所达之地而非拟达之地,这与《六月》所述猃狁欲“侵镐及方,至于泾阳”的未然状态显非一事。此外,《六月》述猃狁犯周时间为六月,拒敌者为尹吉甫,《多友鼎》则述猃狁犯周时间为十月,拒敌者乃多友,二者所记显非一事,可知《多友鼎》的“京(师)”自非《六月》的“镐”(即镐京)。至于其言武王建都镐京,镐京称“京师”后,豳地之“京师”一名即应转移。按,此说若以周末文献证之,尚可从之。然若言武王建都镐京时“京师”即已转移至镐京,则于西周早期传世文献及金文资料均无据,核之《多友鼎》“多友率公车羞追于京(师)”及《克钟》“王亲令克遹泾东至于京(师)”的铭文文意,也显与之不合。其又说“京师的地望又在泾水东边不远,这个京师亦即镐京”。若以《克钟》中在泾水东边不远的“京师”为公刘所居(豳地)之京师当之,于其地望上确相一致。但若以此“京师”为镐京,则显与周都镐京所在方位不合。泾水发源于宁夏回族自治区泾源县西南六盘山下老龙潭,流经宁、甘、陕三省区13 个县,至陕西高陵县泾渭堡东北汇入渭水。如图1 所示,泾水并非是自西向东,乃是自西北流向东南。而周都镐京位于今西安市长安区马王镇镐京村一带。从二者空间方位上讲,镐京位于泾水的西南而非其东,其与《克钟》“遹泾东至于京(师)”的“京师”在空间方位上显然不合(泾水的流向及豳、镐京的位置如图1 所示)。基此,可知《多友鼎》《克钟》等器铭所涉地名“京(师)”与《诗经·公刘》中的“京师”既非宗周镐京,更非晋地新绛县一带的汉太原郡京陵,而确是公刘所居豳地的专名。

图1

那么,作为豳地专名的京师何时移作天子所在之国都地区的称呼呢?证之传世文献,恐自西周晚期已然。如《诗经·大雅·民劳》云:“民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方。”又云:“民亦劳止,汔可小康。惠此京师,以绥四方。”《诗序》云:“《民劳》,召穆公刺厉王也。”[49]郑玄《诗·小大雅谱》云:“小雅、大雅者,周室居西周丰、镐之时诗也。”“《大雅·民劳》《小雅·六月》之后,皆谓之变雅,美恶各以其时,亦显善惩过,正之次也”[50]。其从《诗序》之说,亦将《民劳》列为厉王时诗。竹添光鸿亦云:“周之亡于厉王久矣,故自《卷阿》以上十八篇为文、武、成三王之正《大雅》,而自此(按即《民劳》)以下十二篇为厉、宣、幽之变《大雅》。”[51]是诸家均已《民劳》为厉王时诗。诗中之“京师”,毛传云:“中国,京师也。四方,诸夏也。”郑笺:“京师者,诸夏之根本。”孔疏:“‘中国’之文,与‘四方’相对,故知中国谓京师,四方谓诸夏……京师,王之所专,王若安之,则四方诸侯亦皆效王安之。”[52]基此,此诗中的“京师”是指周王所在的国都镐京地区而言。则至迟在周末厉王时,王都所在的镐京地区已有“京师”之称。

三 东周传世文献及金文资料中的“京师”辨析

东周时期传世文献言“京师”者,以《春秋》经、传最多。其中《春秋》见13 次,《左传》见19 次。《春秋》经、传虽未明言“京师”具体何指。然据桓公九年《经》“春,纪季姜归于京师”、庄公十八年《传》“陈妫归于京师,实惠后”[53]。“纪季姜”为姜姓纪女嫁为周桓王后者、“陈妫”为妫姓陈女嫁为周惠王后者,是知二人嫁归之“京师”自应为天子所居之处。又,文公九年《经》云“叔孙得臣如京师”乃因“葬襄王”之故,昭公二十二年《经》云“叔鞅如京师葬景王”,哀公十九年《传》云“叔青如京师,敬王崩故也”[54]。叔孙得臣、叔鞅、叔青先后到“京师”是为了参加周襄王、周景王、周敬王的葬礼,此进一步证明《春秋》经、传所载之“京师”确为天子所居之地。是以《公羊传·桓公九年》云“:京师者何?天子之居也。”[55]平王东迁周都于洛邑后,周天子所居之“京师”,自非洛邑莫属。则《春秋》经、传所载之“京师”,皆指东周洛邑无疑。

平王东迁后,天子所居之洛邑称“京师”,春秋初期晋国铜器《晋姜鼎》铭文亦可为证:

春秋时期,昔日宗周镐京有京师之称,此于《诗经》亦有证。如《诗经·曹风·下泉》云“:忾我寤叹,念彼京师。”“忾我寤叹,念彼周京。”《诗序》云“:《下泉》,思治也。曹人疾共公侵刻下民,不得其所,忧而思明王贤伯也。”孔颖达疏云“:周京与京师一也,因异章而变文耳。周京者,周室所居之京师也。”[87]这里的“共公”即曹国第十六任国君,公元前653—公元前618 年在位。吕祖谦认为,《匪风》《下泉》虽皆思周道之诗,然《匪风》作于东迁之前,《下泉》则作于齐桓之后[88]。陈奂云:“此诗与《候人》先后,皆刺共公而作。《候人》刺招致晋祸之所由,《下泉》乃疾其既遭晋乱,而不能修德以进于自治。疾共公,并以恶晋侯,故疾其侵刻而因念周之贤伯也。”[89]余培林亦认为,诗三言“忾我寤叹,念彼周京”,此周京必是镐京,而非洛邑。若是洛邑,则会同朝觐,随时可行,不必如此寤叹思念也。写我之所以寤叹,正因念彼京师之颠覆。卒章之末二句“四国有王,郇伯劳之”,正写京师当年盛况,此所以念念不忘也[90]。曹人所思之上世明王贤伯,自当指西周鼎盛时期的明王贤伯,则此诗之“京师”自亦当指昔日宗周镐京而言。

四 清华简《系年》所涉“京师”地望辨析

(一)清华简《系年》“立之于京师”之“京师”解

由上赘述可知,“京师”一名最早为公刘所居豳地之专名,周初之诗《公刘》及西周末期之《多友鼎》《克镈》等西周金文资料可以为证。及至西周末年以来,天子所居之镐京始有京师之称,其说始见于《诗经·大雅·民劳》,春秋时曹国之诗《下泉》及晋国铜器《晋公》可为佐证。东迁以后,东都洛邑作为天子所居亦有京师之称,春秋初期的《晋姜鼎》及《春秋》经、传可为明证。是以《公羊传》以天子所居之地释“京师”。除此之外,再无以“京师”为地名者。

那么,清华简《系年》中的两处“京师”到底何指呢?由清华简《系年》“晋文侯乃逆平王于少鄂,立之于京师。三年,乃东徙,止于成周”一句,我们首先可以排除此处之“京师”非东迁后的京师——洛邑。其余可能之选项则有宗周镐京、公刘之豳两处“京师”。如上文所引,清华简整理者、华东师范大学中文系战国简读书小组、黄杰、子居等以此“京师”为宗周镐京,但均未申言之。赵庆淼认为,《克钟》《克镈》《多友鼎》诸铭中的“京师”显然属周始祖公刘居豳之“京师”的“地名专名”无疑。简文“京师”很可能与金文中的“京师”是一非二,即在泾水中游的“豳”地一带。杨博亦以为“立之于京师”之“京师”为豳地。由两周之际的政局及东周以降文献资料对京师的记载看,豳地的京师也可排除在外,理由如下。

第一,从当时政治格局上讲,豳位于泾水东北岸,处于犬戎侵扰宗周镐京的交通要道。由西周后期的《多友鼎》《克镈》及《诗经·六月》等文献资料来看,豳地在当时已是活动于陕、甘、宁一带的犬戎部族常所侵袭之地。而在犬戎寇周后,豳地及其周围的周原地区已处于犬戎的控制之下。《史记·秦本纪》云:“周避犬戎难,东徙雒邑,襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯,赐以岐以西之地。曰:‘戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地。’”[91]但平王所赐秦之岐西之地,秦人并未易得,《诗经·秦风·小戎·序》云:“《小戎》,美襄公也。备其兵甲以讨西戎,西戎方强而征伐不休。”[92]《史记·十二诸侯年表》载,平王五年,秦襄公“伐戎,至岐而死”[93]。直至平王二十一年,当秦文公十六年时,秦人方逐戎而有其地,《史记·秦本纪》记之曰:“十六年,文公以兵伐戎,戎败走。于是文公遂收周余民有之,地至岐,岐以东献之周。”[94]可见当时戎势之盛,周人旧地豳、岐一带皆在其控制之下。平王虽与其父幽王不合,犬戎也曾在平王母舅国西申的求助下寇周而杀幽王及伯服,与平王在政治利益上有着暂时的一致性。但犬戎毕竟为贪残成性之异族,且其与平王有着表面上的杀父之仇。在周人宗法制下,这种血缘关系有时虽因权力的争夺而无亲情可言,但仍是权力斗争中可以凭借的有力武器。由西申附近的少鄂迁立于京师的平王,其要得到王朝旧臣及中原华夏诸侯国的拥戴和认可,必须与犬戎进行利益上的切割。由是而论,宗周镐京虽经犬戎侵袭而残破不堪,但因其是昔日宗周旧都所在,于此即位,从政权合法性和当时局势上讲,可获得中原诸侯的认可和拥戴,要比处于犬戎控制下的豳地有利得多。

第二,由周原所在的岐山、扶风两县所出商周有铭铜器来看,窖藏器居多。《陕西金文集成》一书所收周原所在的岐山、扶风二县所出商周有铭铜器共479 件,其中明确为墓葬所出者33 批次共143件,为窖藏所出者则有37 批次共317 件,窖藏所出者约占二地所出有铭铜器总数的66.2%[95]。周原地区何以有如此多的窖藏铜器呢?郭沫若在讨论此一现象时指出,何以要窖藏?必然是经历了重大的事变。在西周时有两种可能,一种是在厉王奔彘的时候,另一种是在幽王灭国的时候。厉王三十七年国人发难,厉王出奔于彘,朝廷贵族不依附革命势力的,必然窖藏其重器而出奔。然待宣王复辟后,窖藏应该启复,而此却不然。且同样未启复之窖藏不少,以前屡有发现。然则器之窖藏,当以幽王时遭犬戎之祸为宜[96]。白川静在讨论陕西扶风齐家村窖藏39 件铜器中《柞钟》里的“仲太师”时,也认为这些器物并非随葬品,而是急切中掩藏之物,或是在东迁时隐藏于土中[97]。这里的“东迁”,应非平王东迁,而是在犬戎寇周时,周原一带的贵族仓皇间东逃,来不及带走这些珍贵而又沉重的家族宝器,只好于急切中就地挖坑掩埋。由此论之,若周平王被晋文侯迎立于公刘所都的京师(豳),三年后方东迁洛邑,则平王在豳期间,临近豳地的周原地区局势应较缓和,何以这么多珍贵的家族礼器无人返回移走呢?合理的解释应是,晋文侯拥立平王的“京师”并非豳地,而应是宗周镐京。当时犬戎势力方炙,豳及周原一带地区当时已为犬戎势力所控制,且时时威胁到宗周镐京的安全,迫使即位于此的周平王不得不选择继续东迁,《左传·隐公六年》“我周之东迁,晋、郑焉依”正义云:“申侯乃与犬戎共攻幽王,杀幽王于骊山下。于是诸侯乃与申侯共立宜臼,是为平王。以西都逼戎,晋文侯、郑武公夹辅平王,东迁洛邑。《毛诗》《尚书》《国语》《史记》皆略有其事。”[98]此即言明平王之东迁,乃因犬戎逼西都之故。周之东迁,除依靠晋、郑的救护外,西土的秦族也颇多功劳。故而平王东迁时,以口头支票的形式将处于犬戎控制下的岐以西之地赐予秦人,并封秦襄公为诸侯,以为东周洛邑之屏障,如上引《史记·秦本纪》所言,秦人经过数十年不懈努力,方驱逐犬戎而据有岐周之地。对此,王应麟引欧阳氏说曰:“按《史记》:平王封襄公为诸侯,赐以岐西之地,子文公立十六年,以兵伐戎,戎败走,遂收周余民有之,地至岐。盖自戎侵夺岐、丰,周遂东迁,虽以岐、丰赐秦,使自攻取,而终襄公之世不能取之,但尝一以兵至岐。至文公,始逐戎而取之。”又引吕氏说云:“苏氏谓周之失计,未有如东迁之谬,使平王定不迁之计,收丰、镐之遗民,以形势临诸侯,齐、晋虽大,未敢贰也。此论失于考之不精。岐、丰之地,自犬戎盘踞旧都,非周所有,故平王遂以赐襄公,使之自取,其势非不可以不迁也。”[99]二氏所云,皆可明见当时西周旧土情势。此后,社会动荡不安,加之路途遥远,致使周原一带东迁贵族们窖藏的家族重器未能取走。

第三,由前文所论可知,“京师”初为公刘所居之豳地的专名。西周末期,“京师”始被用来指国都镐京所在的广袤地区。东迁后,王室所居之地洛邑则有京师之称。是以宗周镐京与成周洛邑在东周时期的传世文献及金文资料中均有京师之称,反倒是初作为专名的豳地,却不见有以京师称之的任何记载。清华简的成书年代为战国中期偏后,其所记史事应为战国时南方楚人所撰。那么,对于中原诸侯都不再以京师称之的豳地,南方的楚人自然在其史籍中不会仍以京师称之。而对于东迁后泛指王室所在的京师,不管是此日旧都镐京,还是东迁后的洛邑,楚人均有可能从当时之习而称之为京师。而由清华简《系年》“立之于京师。三年,乃东徙,止于成周”文意可知,此处所立之“京师”在东迁前,则自系宗周镐京无疑。

(二)清华简《系年》“晋焉始启于京师”之“京师”解

清华简《系年》“晋焉始启于京师”一句中之“京师”所指及该句文意,如前文引言部分所示,诸家理解分歧。欲明晰此一“京师”所指及简文文意,须先明晰当时王朝政局及权力重组形势。

平王东迁,所依赖之政治与军事势力,东方主要为晋、郑、卫等姬姓诸侯,西方则为秦族。今本《竹书纪年》即载:“(平王)元年辛未,王东徙洛邑。锡文侯命。晋侯会卫侯、郑伯、秦伯,以师从王入于成周。”[100]《史记·卫康叔世家》云:“四十二年,犬戎杀周幽王,武公将兵往佐周平戎,甚有功,周平王命武公为公。”[101]处于西土的秦族,在犬戎寇周,亦曾参与救周并护送平王东迁,其事见载于《史记·秦本纪》。郑玄《诗·秦谱》亦云:“秦仲之孙襄公,平王之初,兴兵讨西戎以救周。”[102]在护卫平王东迁的军事力量中,又以东方姬姓的晋、郑二国功劳最著。《国语·周语中》载富辰谏周襄王欲以狄伐郑之语云:“我周之东迁,晋、郑是依。”又,《晋语四》称郑武公“与晋文侯勠力一心,股肱周室,夹辅平王,平王劳而德之”。《郑语》云:“及平王末,而秦、晋、齐、楚代兴,秦景、襄于是乎取周土,晋文侯于是乎定天子。”韦昭注:“定,谓迎平王,定之于洛邑。”[103]《诗·王城谱》亦云:“申侯与犬戎攻宗周,杀幽王于戏。晋文侯、郑武公迎宜咎于申而立之,是为平王。以乱故,徙居东都王城”[104]。

以上参与护送平王东迁的东西方势力,先后均得到平王褒奖。如郑武公,清华简《系年》第二章简文云“郑武公亦政东方诸侯”,整理者云:“‘政’通‘正’,训为‘长’,此云郑武公为东方诸侯之长。”[105]秦襄公、卫武公,《史记·秦本纪》云“平王东迁王城,乃以岐、丰之地赐之,始列为诸侯”,《史记·卫康叔世家》云“武公将兵往佐周平戎,甚有功,周平王命武公为公”[106]。郑、卫、秦皆得周王赏赐,出力甚巨的晋文侯自不可能为周平王所忘记。《尚书》有《文侯之命》篇,其辞云:“父羲和,汝克昭乃显祖,汝肇刑文、武,用会绍乃辟,追孝于前文人。汝多修,扞我于艰,若汝予嘉。”[107]司马迁《史记·晋世家》以为此乃周襄王赐晋文公也。然孔传本《书序》云:“平王锡晋文侯秬鬯圭瓒,作《文侯之命》。”孔颖达疏引郑玄说亦以此篇系平王命晋文侯。其又引王肃说云:“幽王既灭,平王东迁,晋文侯、郑武公夹辅王室。晋为大国,功重,故平王命为侯伯。”[108]核之《左传·僖公二十八年》所载,晋有城濮之捷,献楚俘于王,“用平礼也”,杜注:“以周平王享晋文侯仇之礼享晋侯。”[109]《国语·郑语》云:“晋文侯于是定天子,故平王赐命焉。”《史记·晋世家》“周作《晋文侯命》”,司马贞《索隐》亦云:“《尚书·文侯之命》是平王命晋文侯仇之语,今此文乃襄王命文公重耳之事,代数悬隔,勋策全乖。太史公虽复弥缝《左氏》,而系家颇亦时有疏谬。裴氏《集解》亦引孔、马之注,而都不言时代乖角,何习迷而同醉也?”[110]上引《晋姜鼎》中有“毋灋(废)文侯显令(命)”,与《文侯之命》相合,可证《尚书·文侯之命》中的“文侯”确应为晋文侯。赐命者为周平王,而受命者为晋文侯。

由史料记载可知,周末幽王时执掌周王室政事的王朝卿士,一为虢公翰,一为幽王叔父郑桓公。及至幽王为犬戎所杀,原来王室的权力格局被迫发生重大变化。郑桓公与幽王一起遇难于骊山,虢公翰则在幽王身后扶植幽王弟余臣为携王。两周之际二王并立、天下无共主的政治动荡格局,这为晋人参与执掌周王室政事提供了机会。由上引清华简《系年》第二章简文内容可知,晋文侯先是迎立平王于京师(旧都镐京),为平王巩固王权做了重要铺垫;后杀攜王余臣于虢,为平王一尊地位的确立扫除政治异己力量;再亲自协同郑武公、卫武公、秦襄公等护送平王东迁成周,确立平王天下共主之位。可见,在周平王天下共主合法身份确立的过程中,晋文侯功莫大焉,平王因之“劳而德之”,赏赐之重自然非其他参与其事者可比。《国语·晋语四》云:“吾先君武公,与晋文侯勠力一心,股肱周室,夹辅平王。”[111]“夹辅平王”,即是说郑武公与晋文侯一起为王朝卿士,分政周室,辅佐平王。晋虽为成王弟唐叔之子燮父封国,然唐叔身后,却未再见有晋国国君任周王室要职的记载。及至晋文侯救护平王东迁有大功勋而得到平王的赐命,在王室权力重新组合中,应是替代了虢公翰的政治地位,自此得以参与东迁后的周王室政事,清华简《系年》简文所谓“晋焉始启于京师”,即指此而言。“始”者,言过去未有,今时方有也。“启”者,过去未启,今时方启也,是“始启”即言晋自此始参与周王室政事。而郑武公之父桓公在幽王朝即为王室卿士,及其因东迁护驾有功,而得以承袭其父在幽王朝就有的权位,与晋文侯分周政,《国语·周语中》云:“郑在天子,兄弟也。郑武、庄有大勋力于平、桓。”韦昭注:“幽王既灭,郑武公以卿士夹辅周室。平王东迁洛邑,桓王即位,郑庄公为之卿士,以王命讨不廷。”[112]此即清华简《系年》所云“郑武公亦政东方之诸侯”,即受王命得主征伐东方诸侯之权,为东方诸侯之长。因此,“晋人焉始启于京师”与其后的“郑武公亦政东方之诸侯”为并列语,其所言史事性质相同,均是讲东迁后周王室政局的变迁及晋、郑二国之君对周王室政事的参与权问题。基此而言,“晋人焉始启于京师”的“京师”自当指东迁后王室所在的洛邑而言。