《f小调“热情”奏鸣曲》第一乐章的力度特征及其演奏技巧

2022-05-27严祯

严 祯

一、《f小调“热情”奏鸣曲》的创作概况

(一)《f小调“热情”奏鸣曲》的创作背景

路德维希·凡·贝多芬是欧洲音乐文化史上最伟大的作曲家,他受到启蒙主义思想的影响,经历过法国大革命、拿破仑称帝时期,他的思想深刻而伟大,自由、平等、博爱逐渐成为他音乐创作思想的核心。《f小调“热情”奏鸣曲》(Op.57 No.23)创作于贝多芬创作的中期,这个时期恰恰也是贝多芬饱受折磨的时期,他独树一帜以及庞大、宏伟的风格在此时淋漓尽致地体现出来。贝多芬对自由、平等、博爱有着热忱与向往,但是拿破仑称帝,使贝多芬大失所望,在贝多芬看来,拿破仑成了法国革命的叛徒。[1]而此时,贝多芬饱受着耳聋的折磨,爱情和友谊也对他产生了深深的伤害,由此,他开始了这首艳冠人世的传世之作的创作。

(二)《f小调“热情”奏鸣曲》在钢琴史上的地位和影响

这首作品举世闻名,在整个钢琴音乐历史中占据最高峰,融合了高度的情感纠葛和内在潜藏的感情,犹如“喷涌的火焰迸发而出”,充满了高度的热情和矛盾,贝多芬汹涌澎湃地将其与高超的技术融合在一起,使人一目了然。因此,他通过这首奏鸣曲表达了他对当时社会复杂的体会和不满,以不可抗拒的强大的热情迎接未来。贝多芬通过力量的强弱对比,从第一乐章至第三乐章的每一个音符,都表达了他内心澎湃汹涌的矛盾纠葛,尤其是第一乐章,它交织着贝多芬内心最高度的热情和苦恼,具有强烈的英雄主义性质,向人们呐喊咆哮着他对当时社会的不满,并通过音乐呼吁人们行动起来。[2]

二、《f小调“热情”奏鸣曲》第一乐章的力度特征

(一)曲式结构

(二)力度在各个结构部的特点及情感表达

1.呈示部

该部分由主部、连接部、副部以及结束部组成,庞大复杂的呈示部呈现的是从安静沉思到愤怒呐喊,再由激烈热情过渡到平稳坚定的过程。值得一提的是,这些潜藏的内心感情透过力度呈现得更加简洁、更加直白,透过谱面上标记的力度符号,带我们进入那个真实却又遥远的时代。

如力度变化呈示图1,首先,进入主部主题(1—16小节):音乐一开始就渲染一种神秘、寂静、紧张的氛围,至第9小节,贝多芬巧妙地使用了pp的力度,预示着暴风雨即将来临,引起英雄强烈的反抗,他期望人民以此感受到阴森、恐怖的命运,且借助三连音般的颤音,来唤醒人民的觉悟。此后到达16小节的II6-V6的不完满终止,开放在了f小调的属功能和弦上,pp和f不断地迅速交织,带着一种不完满、还没有结束的意味引向连接部。

力度变化呈示图1

其次,音乐过渡到连接部(17—34小节):音乐在f小调的基础上展开铺垫,带着主和弦肯定的、不容置喙的色彩,音乐上采用了ff的力度,并与其pp的力度形成鲜明对比,这种激烈的极端的矛盾在贝多芬的运用下统一又对比,一次次推向高潮。其后新的主题出现,通过降a小调的属和弦三连音方式推动情节的发展,在sfp中不断地起伏,且音乐在p和f迅速且不做任何铺垫地转换,壮阔陡峭的起伏犹如“过山车”一般,带领我们踏入那黑暗、迷茫的世间,使“热情”的主题丝丝入扣。

再次,进入副部主题(35—50小节):延续着连接部的属音持续,音乐转入了f小调的关系大调降A大调上,色彩渐渐从属音带来的阴暗色彩转入大调的宽阔、明朗,在dolce的力度上陈述,柔和而饱满。在43—46小节中,和声的进行从IV-K46-V7,一个完满的完全终止在此时出现,从侧面反映出主人公贝多芬在经历了重重挫折后,情绪从稳定走向不稳定,力量逐渐凝聚,于是力度上为了配合着IV级的明亮色彩、K46的可亮可暗双倾向性以及V功能组的不稳定性,便采用了f-sf-p的力度,并引出一段加筑在属功能上的连接,以pp的微妙力度渐渐下行,以此诉说着内心的不稳定与慌张,最后浸入终止到结束部主题。

最后,到达结束部(51—65):副部主题的结尾已为我们营造了一个安静、平稳的氛围,音乐即将连接进行至新的故事高潮。音乐在降a小调上猛然进攻,在力度上贝多芬跟随着音乐的发展使用了f的力度来衬托他内心的愤怒且推动了音乐的进行,是一种狂暴的发泄。音乐在51—60小节没有丝毫的减弱,左右双手依旧保持着整齐划一的步伐,且在一次次的重复之后逐渐推向ff、sf的力度。紧接着音乐在62小节急转而下,音乐的走向呈波浪形起伏,因此音乐在浪底时就为p,在浪峰时就呈现出sf,且同时与p并存,出现sfp这样特殊的力度,这是为了营造一种悬殊的奇妙情景,衬托主人公内心从安静到愤怒,再从愤怒至寂静,这样的力度使用是跟随着低声部和声的走向而出现的,简单又纯粹。最后音乐跟着dim的力度标记逐渐暗淡至pp的力度,以完全终止结束于降a小调。

2.展开部

展开部运用了呈示部的材料通过分裂、模进的手法,但音乐却仿佛进入了另一个世界,诉说着更为激烈、热情的矛盾,可以看到的是,sf、ff、f、dim、cresc的标记随着音乐的发展进入高潮而不断地变化,明显的力度变化暗示着贝多芬内心的澎湃汹涌和激烈呐喊,仿佛狂暴的大海上的一叶扁舟,不愿沉入海底却又无能为力的心境,与命运与“大海”做着最后的挣扎,期待着“大海”的怜悯和世人的救赎,期待着暴风雨背后的黎明,期待着黎明前的曙光,使黑暗永远深入、埋藏海底。

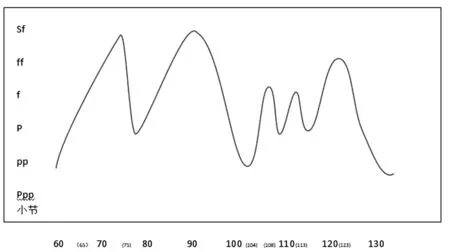

如力度变化呈示图2,首先,我们看到引入部分(65—78小节):运用了呈示部主部主题的材料,使新主题在开展的过程中也时刻与之发生紧密的关联,对立又统一,因此借助力度的使用使人们回顾主题,即pp-p,使音乐笼罩在一片安静、神秘的环境中。

力度变化呈示图2

其次,来到中心展开部分(79—122小节):引入部分的未完全终止留下了一丝疑虑。音乐在79—90小节就在e小调、c小调、降A大调、降D大调上打开了新的希望的曙光,这样明丽的音乐色彩就必然需要铿锵有力、饱满的力度来迎合,主人公用f的力度迎接新的暴风雨,以此来表达自己对于光明、幸福、自由的追求,并将这种强悍的f力度保持至90小节。91小节的高声部用小字三组的高音“sol”模拟锤子,尖锐高亢的高音一次次以sf的力度敲打心灵,这种威猛、坚定的力量无不昭示着主人公内心的愤恨和自信,尽管高声部音区渐渐下行,但sf的力度却始终不为所动,直至92小节的fp,新的主题再次开始,其后音乐随着和声的和声以及cresc的力度标记一步步引向f的力度。最后,到达了属准备阶段(122—135小节):延续着上一部分中心展开的强烈的力度的背景,属准备在此达到了高潮,以ff的力度在f小调上进行,并以导七和弦分解琶音以此来过渡,最后音乐在一片属音持续中慢慢迎接p的力度的来临,以此为再现部的出现做铺垫。

3.再现部

音乐再次被卷入湍急勇猛的峡谷之中,呈示部和展开部的嘶吼与挣扎,在再现部得到统一,属音持续的三连音作为背景铺垫,富有动感。力度的变化与其进行大致与呈示部相似。

4.尾声

尾声在f小调的悲哀声中安静,小调的悲伤、神秘的色彩再次显现,贝多芬抓住了“命运的咽喉”,嘶吼着、咆哮着、呐喊着与世俗做着斗争,坚强地屹立在世人的眼中,这种爆发的意志冲动,带给我们的,是紧迫、热情、激烈,再一次揭示了贝多芬的热烈、激昂的形象,英雄主义再次凸显。而我们可以感受到的,是更为强大的力度冲击,贝多芬不知疲倦地始终以sf的力度冲击着,pp的性质是喘息、下沉,是等待着下一次更为强大的sf撕心裂肺。当最后pp、ppp出现,噩梦这才终于要结束,带着斗争后的一丝微弱的气息沐浴着幸福的曙光,迎来最后的黎明。

如力度变化呈示图3,在再现部命运的恐怖阴森的动机铺垫下,pp的力度为我们营造了一个安静、神秘的氛围,命运即将进行反转,更强的暴风雨即将到来!在piu allegro的背景下,f小调的属和弦带着ff的力度冲了出来,昭示着最后猛烈的、不容退却的暴风雨,随后带着呈示部副部主题的材料以p-sf的力度变化将音乐的发展推至尾声的高潮。幸福和自由的斗争围绕在孜孜不倦的斗争中,暴风雨般的风雨却也无法打倒我们,在第257小节的pp和ppp极其微弱中,噩梦终于结束!

力度变化呈示图3

三、《f小调“热情”奏鸣曲》第一乐章的力度技术难点和演奏体会

这首奏鸣曲作为贝多芬成熟期的代表作,在演奏技法上是有着相当高的难度的,因此这部作品的演奏技法对演奏者有着不小的挑战。我结合这一年中的学习所遇到的困难,谈一谈我的一些处理与应对方法。

谱例1:

如谱例1,第238小节,“命运”的动机再次出现,pp的力度细腻的出现,仿佛命运的喉咙被人抓住,而后突然冲向了三个爆发性的和弦,因此演奏者需要将这三个和弦弹齐并且需要将手臂以及全身的力量送至手指上,迸发出来,这对于演奏者手腕力量的控制是很高的。其后,音乐带着一系列伴随着ff与p强烈力度的转变,将分割而又破碎的八分音符式高叠和弦谱写出命运的悲歌,演奏者不仅需要在这一部分勾画出右手的旋律之歌,将贝多芬内心最真挚的、最激动的、最振奋人心的情感表达出来,而且低声部的高叠和弦以及低音区的振幅很容易将这一部分的旋律本末倒置,所以演奏者需要在这部分单独练习左手的分解和弦,使其连成一片微弱的音响,但需要巧妙地运用踏板,不能使其听起来很糊。

谱例2:

如谱例2,可以看到,从13小节的一系列倾泻而下的琶音之后,音乐短暂的喘息,紧接着带着狂风骤雨般的俯冲而下的力量冲向具有f力度的f小调主和弦上。这一段琶音极考验演奏者的基本功以及手指的站立,力度持续增加并没有丝毫的减弱,因此演奏者需要将音转移至下一个手指上,而不是手指的直接敲击,否则发出来的音就不能透到底,达到所要的效果。此后音乐进行到f小调的属和弦,伴随着f的力度,演奏者在此将全身的力气输送出去,然后短暂地停歇,进行到具有p力度的属和弦上,主人公到此似乎精疲力尽,演奏者并不能真的停歇,带着最后以一口喘气,将手掌绷紧,将力量凝聚起来模仿出敲钟的声音。此段落pp和ff的力度迅速转化,是安详沉思与激烈矛盾的对比,这种强烈的力量,是一次次沉重的磕碰、一次次的失败和愤怒凝聚,因此演奏者需要在了解力度标记之后,做出从沉默、寂静到愤怒呐喊的转变,形成最原始的力量的碰撞。

谱例3:

如谱例3,音乐经过一系列音阶式的三连音的下坡,似乎走向稳定,走向平静,到达了一个完满的完全终止,此三连音要求演奏者并不能将其当成基本功练习一样,而是需要将其当成一串连在一起的珠子,且演奏者需要在这里蕴含着一种暴风雨来临前的平静的心情弹奏,为之后音乐的转变做铺垫。[3]此后音乐表达的都是作曲家美好理想破灭后的愤怒,因此,音乐直接由f力度开始表达,在不经过任何的出现f,直接冲向强烈的、明亮的色彩,且带着不容置喙的、乐此不疲的冲动,所以演奏家需要双手同时进行对齐,且需要突出高声部旋律的小节第一个音,敲击出猛烈的音响,这种简单直接的力度突强就是昭示着作曲家内心情感的最通俗易懂的表达,昭示着内心激动情绪的变换,昭示着贝多芬高超的技术手法,带着最直接、最强烈的力度直击心灵。

结 语

贝多芬的一生经历了黑暗、不公、屈辱,但他并未屈服,他通过自己的方式,将自己的情感全部倾注在作品中,从这些作品中,我们可以看到,英雄主义是贝多芬音乐中突出的美学特征。他认为音乐能够消除现实中的矛盾,达到理想的美的境界,应是人类崇高精神的闪烁,这也许是贝多芬个人经历所造就的,也许曾经面临着“生死一线”的边缘,使得贝多芬有着置之死地而后生的魄力,使他与时代融为一体,仿佛自己是这个时代的“英雄”,与挣扎在痛苦底层人民,与黑暗的、邪恶的势力抗争,这些都化作音符、织体和音响进行中的激烈冲突和对比,使得这首奏鸣曲到处充满黑暗与光明的对比、抗衡,如同一颗火热的心被撕裂、搅碎。

这首《f小调“热情”奏鸣曲》,它的力度特征所体现的,也许只是贝多芬想要表达的一个小的方面,但透过力度的强烈对比,使得这戏剧性的“热情”主题更加扣人心弦,以不可抗拒的、磅礴的力量期待着美好生活的到来,它在思想和艺术的层面都到达了高峰,成为漫漫音乐长河中独树一帜的作品,对后人起着至深的作用。这首奏鸣曲不仅仅由于它高超的技术而获得人们的追崇和尊敬,更重要的,是通过这些饱含深意的音符以及力度的强烈对比和力度的强烈力量,让人们切身感受到作者内心的彷徨、纠结、痛苦,来表现出贝多芬对他所生活的时代和社会有着切身的感受和体会,以无比巨大的热情寄希望于未来,使人们通过力度、音符等各种要素,“穿越”回贝多芬所处的时代。并且本人通过这一年来系统的钢琴学习以及理论知识学习,从这部作品的历史背景以及作曲家的人生经历入手,分析这部作品应当着重反映的内容,对这部作品的演奏难点入手,分享自己解决这些演奏困难之处的方法,以及自己在观摩钢琴家们演奏后的所思所想。最后对整部作品的曲式结构及其具体所反映内容进行分析,阐述本人在演奏该作品时的每一个层次的处理与划分。以此为演奏好这部作品提供一定的理论经验。

纵观贝多芬一生的音乐创作,其高尚的思想品格、纯熟的写作技巧、巧妙的艺术构思以及创新方面所取得的突出成就,都是举世公认的,他的贡献加速了欧洲音乐文化发展的进程。

注释:

[1]王 政.贝多芬钢琴奏鸣曲戏剧性特征的初步研究[D].福建师范大学,2007.

[2]高 珊.钢琴音乐史上的丰碑——贝多芬《f小调第二十三奏鸣曲“热情”(OP.57)》研究[D].青岛大学,2010.

[3]宋姗姗.贝多芬钢琴奏鸣曲热情演奏研究[D].哈尔滨师范大学,2016.