美国职业棒球高水平后备人才培养体系探析

2022-05-05曾秀端吴有凯

曾秀端,潘 前,吴有凯

(1.厦门大学体育教学部,福建 厦门 361005;2.福州大学至诚学院,福建 福州 350002;3.厦门城市职业学院,福建 厦门 361008)

棒球在美国号称“全国性消遣”“国球”和“第一国民娱乐运动”,它也是最能象征美国文化的比赛[1]。美国职业棒球大联盟(Major League Baseball,简称MLB)是北美四大职业体育联盟之一,在美国乃至世界体坛都具有很大的影响力。我国学者对美国职棒诸多方面进行了一定的探讨,但关于美国职棒高水平后备人才培养的报道还十分鲜见。本文试图填补这一研究空白,为我国职业体育高水平后备人才培养提供参考。

1 历史回顾

1.1 职棒联盟诞生阶段(1869—1876)

职业体育联盟是由多个职业队组成的,通过向观众提供竞赛表演及与之相关联的产品,以市场运作的方式达到营利目的的经济组织与社会单位[2]。19世纪60年代,业余棒球在美国已十分盛行,国家棒球球员协会(NABBP)旗下的业余俱乐部多达四百多个。1869年,美国第1个职业棒球队辛辛那提红袜队诞生。两年后,从NABBP分裂出世界上第1个职业体育联盟——国家职业棒球球员协会(简称NA)。在给球员发工资的NA球队面前,业余队竞争力全无,NABBP数年后遂告解散。但NA球队技术水平参差不齐,一些球队财务管理不善,有时一个赛季没打完就自行解散。加上联盟管理层权威性不高,规章制度缺失,许多球员为了获得高薪而频繁转会,有的球队在发现夺冠无望时甚至中途退赛,导致成立仅4年的NA宣告解体。之后,美国8个实力最强的棒球俱乐部业主聚集在一起会商并成立了新的职棒联盟——国家联盟(NL)[3]。之后,美国又产生了多个强弱不一、大小各异的职棒联盟,其中美国协会(AA)在当时具有与NL同等的大联盟地位。

1.2 无序竞争阶段(1876—1903)

1880年,NL在球员合同中引入保留条款,允许俱乐部在球员合同到期后,单方面保留该球员为球队继续效力一年[4],球员频繁转会的现象得以缓解。不过,不受保留条款约束的其他职棒联盟和俱乐部匆匆成立又忽而解散的现象依然屡见不鲜,且NL与AA两大联盟冠军队进行季后冠军系列赛(现今MLB世界系列赛的雏形)又导致许多俱乐部竞相出高价收买其他联盟的球员,职业棒坛违反合同和法律纠纷的情况变得愈加严重。1900年(此前数年AA已解散),原先处于小联盟地位的西部联盟实力发展到与NL不相上下的程度,遂改名为美国联盟(AL),并开始向NL发出挑战,承诺可以与不满工资待遇及合同条款的NL球员签约,两大联盟对球员和势力范围的争夺战随即打响。与两大联盟相比较,其他各联盟明显处于弱小地位。两大联盟不仅相互明争暗斗,也从小联盟争夺球员甚至整个球队。1901年,14个实力较强的小联盟在芝加哥进行联合谈判,讨论小联盟避免被两大联盟蚕食殆尽的对策,会议产生了美国职棒小联盟联合体——国家职业棒球联盟协会(也简称NA)。NA所属各联盟于两年后按统一的新规进行球员交易和比赛,其隶属球队被大联盟任意挖墙脚的现象大大减少。

1.3 有序发展局面形成阶段(1903—1922)

1903年,NL、AL与NA三方共同签署了《1903年国家协议》[6]。该协议规定:在两大联盟之上成立国家棒球委员会(后来被棒球总裁所取代)来协调双方争议(MLB由此应运而生);两大联盟冠军队之间进行的MLB世界系列赛为美国最高层次的棒球比赛;NA各联盟认可NL、AL的大联盟地位,大联盟球队可从小联盟球队获取球员,但必须给予后者相应的补偿。1922年,美国最高法院在一次诉讼案的最终裁决中给予大联盟特别的反垄断豁免[7]。根据这一豁免,大联盟有权对小联盟的行业活动制定规则,小联盟可以独立运营和发展。至此,美国职业棒坛有序发展的新局面基本形成。

1.4 高水平后备人才培养体系初步形成阶段(20世纪30—40年代)

上世纪30年代的经济危机导致许多小联盟及其俱乐部因缺乏资金纷纷倒闭。当时,小联盟俱乐部已划分为实力由强到弱的2A 、A、B、C、D 5个级别。为了防止自己已物色好的高级别小联盟球员被其他MLB球队抢先买走,NL圣路易斯红雀队总经理布兰奇·里奇设想并实施了一项堪称世界职业体育史上绝无仅有的计划:从D级到2A级的多个小联盟收购多个球队,以建立一个稳定的、多层次衔接的球员培养体系。[8]红雀队下属的小联盟球队很快就发展到四十来个,数百名小联盟球员为进入红雀队和出战MLB赛场而努力训练和比赛。里奇兴奋地说:小联盟球队正像农场种玉米那样培养球员。小联盟及其球队由此又得名“农场系统”“农场球队”。农场系统的建立不仅帮助许多小联盟球队顺利渡过了经济危机,也使红雀队在20世纪30—40年代夺得7个NL冠军和6个MLB世界系列赛冠军。受红雀队成功经验的启发,其他大联盟球队也陆续建立了各自的农场系统。美国职业棒坛初步形成了以培养MLB球员为目标,以职棒小联盟球队为培养机构的高水平后备人才培养体系。

2 现状分析

2.1 管理体制

现今的MLB是由NL与AL合并而成的单一法人实体。NL与AL不再具有独立运营的法人实体地位,而是变成在MLB统一管理下履行相关竞赛管理职能的机构,但其“大联盟”的称谓继续沿用[9]。根据反垄断豁免,MLB拥有美国职业棒球唯一的管理权。MLB董事长即是美国职业棒球总裁,MLB所有主要业务均在其领导下进行。1999年,NA正式改名为职棒小联盟协会(Minor League Baseball,简称MiLB),其业务活动也受棒球总裁和MLB的领导和监管。

2.2 球队的分级

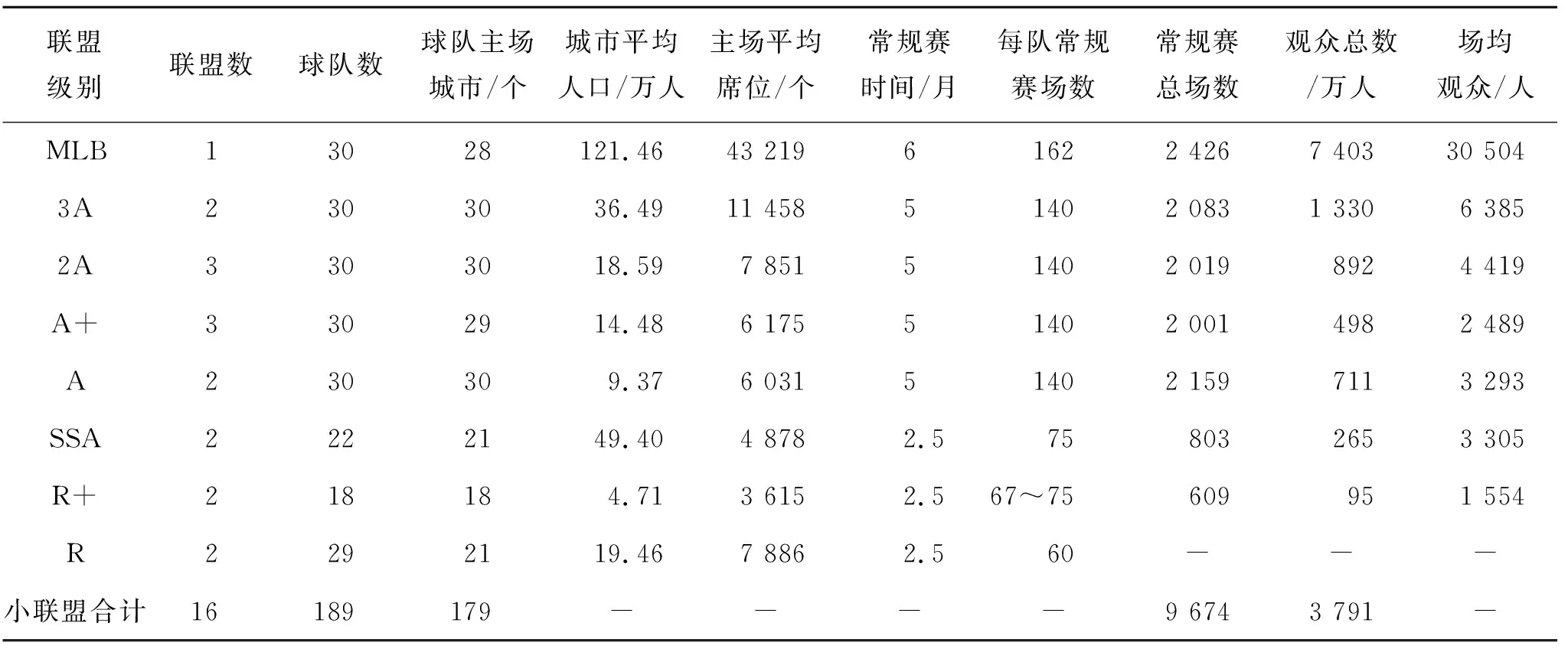

MLB现有30支球队(NL16队,AL14队),每队球员名额限40人(称“40人名单”)。在40人名单中,25人为现役,15人为非现役,后者包括列入伤病名单的球员和因技术水平原因未被列为现役名单的球员。MiLB旗下现有18个小联盟,其中16个在美国境内,2个在美国境外。此外,美国还有7个独立的职棒小联盟。MiLB约有200来支球队,按技术水平高低划分为3A、2A、A+(高阶A)、A、SSA(短赛季A)、R+(高阶新手)、R(新手)7个级别(见表1)。其中:前4个级别球队所属联盟的赛季长达5个月,称“长赛季联盟”;后3个级别球队所属联盟的赛季只有2个半月,称“短赛季联盟”。

表1 美国职棒大小联盟部分信息

2.3 运作机制

对于占绝大多数的独立经营的小联盟球队,大联盟球队通过与其签订为期2年或4年的《球员培养合同》来建立隶属与合作关系。该合同规定了小联盟运作机制的基本框架:农场队为母队培养和储存后备球员,并为母队列为非现役名单的球员提供康复或比赛训练的机会;母队支付农场队球员和教练员的工资、福利以及球棒和球的费用,农场队支付自身的季内旅行和其他开销。少数小联盟球队的产权归其母队所有,二者间的隶属关系已自然存在,自然无需再签PDC。从表1可知,小联盟联赛也具有较多的观众人数,其中3A、2A两个高级别小联盟球队场均观众分别为6 000余人和4 000余人。小联盟竞赛市场的规模虽然无法与MLB相提并论,但其所产生的门票收入加上电视转播(多由地方电视台进行)、广告、赞助等收入,支付球队的季内旅行费用以及场地维护或租用、员工(教练员除外)工资、补给等其他开销基本上不成问题,因为小联盟球队的运作成本也比较低。

2.4 球员升级机制

每个MLB球队农场系统的构成是:3A、2A、A+、A 4个级别各1队,SSA、R+、R 3个级别有3~5队,合计7~9队,球员人数约200人。MLB球队每年通过选秀大会从高中毕业生(含)以上的业余选手中挑选职业新手。在2013年MLB选秀入选的1 200多名选手中,高中毕业生、两年制学院运动员和本科大学运动员的人数占比分别为20 %、10 %和66 %。刚入职的球员一般都要从短赛季联盟开始练起,随着技术水平提高而逐渐升级。3A级是通向40人名单的最后一个台阶,极少数球员可从2A级直接进入40人名单。一个业余球员从入职开始直到进入40人名单,大多要经过数年的时间。母队未被列入伤病名单的非现役球员大都放在3A级,少数放在2A级。显而易见,农场系统头等重要的任务就是通过一系列比赛训练,把来自大中学的业余选手逐步培养成美国最高层次的职棒选手。美国国会于20世纪60年代和90年代分别通过的《国家劳工关系法》和《柯特·弗勒德法案》,在劳工关系领域限制了职业棒球的反垄断豁免,在MLB有6年球龄的运动员可以自由转会[1]。同样,一个农场队球员与小联盟的合同期限最长可延至7年,如果该球员届时仍然没有进入母队40人名单,可以先去独立联盟过渡一个赛季,然后再进入另一个MLB俱乐部的农场系统。

2.5 球员激励机制

目前,MLB球员最低年薪是50万美元。获得27个MLB总冠军的纽约洋基队40名球员的平均年薪为604.5万美元,其中4人超2 000万美元,另有8人超1 000万美元。[10]在小联盟球队,3A、2A、A和SSA 4个级别的小联盟球员头年年薪分别为25 800、18 000、12 600和10 200美元,R+级与R级球员头年年薪都只有数千美元,各级球员年薪从第二年开始逐渐增加。[11]可见,从小联盟初级升至高级这一阶段,球员工资很低且增长缓慢,但在由小联盟进入大联盟这个节点上,球员工资呈现了跳跃式增长。2013年赛季,MLB每队平均收入为2.37亿美元,平均利润为969万美元。[12]大联盟球队能够通过生产以MLB联赛为核心的优质体育产品来创造收益,其核心队员的表现也往往能决定一个球队整个赛季的战绩和经济效益。而小联盟球员作为大联盟球队的后备力量,从各方面来看都不可能成为享受高薪的主体。小联盟球员只有进入MLB球队,才能使自己的工资获得大幅增长。要实现这一目标,持续不断地努力训练参赛和提高技术水平是惟一的途径。诚然每个职棒球员都以获得MLB总冠军为职业生涯的最高荣耀和精神追求目标,但MLB球员高额的工资待遇对所有小联盟球员必定是一种十分有效的物质激励。

2.6 竞赛体制

美国大学和中学体育均属业余性质,所有项目的训练时间和比赛次数都有严格的限制性规定。在一个赛季中,大、中学棒球队分别只能打56场和20场常规赛。[13-14]而MLB球队每个赛季一般要打162场常规赛,之后还有联盟内外卡队决赛、联盟赛区系列赛、联盟冠军系列赛和MLB世界系列赛4轮季后赛。业余棒球队与顶级职棒球队在竞赛次数、密度上的差距极其悬殊,意味着二者间在技术水平、比赛经验上也存在着巨大差距,即使最优秀的业余球选手也无法在进入职业棒坛后马上到MLB打球。而在职棒小联盟赛场,短赛季联盟每队在2个半月里要打60~75场比赛,长赛季联盟每队要在5个月里打140场比赛(见表1),之后的季后赛过程与MLB大同小异。小联盟赛季时间随着球队级别升高而延长,竞赛次数介于大中学球队与MLB球队之间,且随着球队级别升高而增加,这种竞赛体制显然有助于大中学选手入职后循序渐进地提高竞技水平和积累实战经验,在相对较短的时间内较快地过渡到MLB赛场。

3 成 效

3.1 经济效益与社会效益

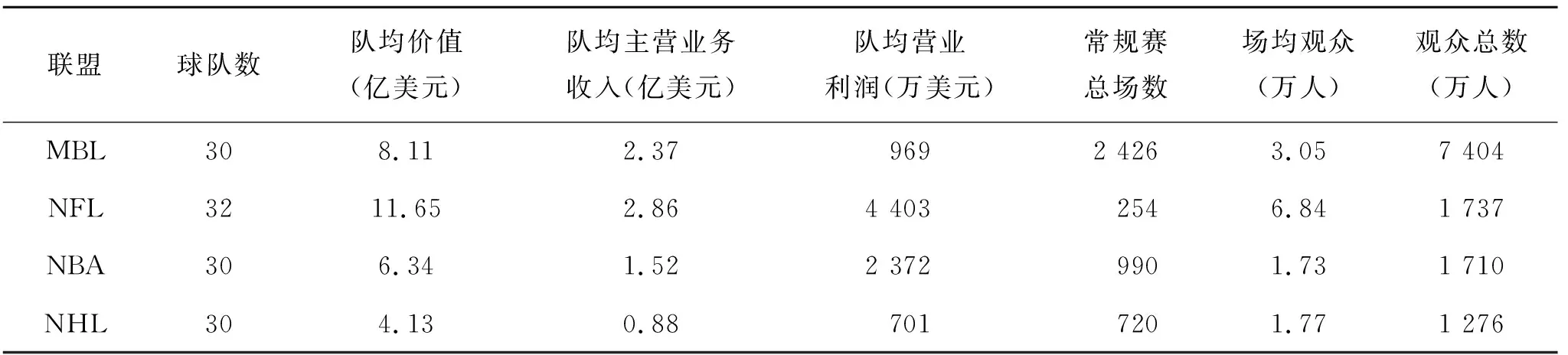

从表2可知:MLB的队均价值和队均主营业务收入这2项财务指标仅低于NFL,但高于NBA和NHL;队均营业利润低于NFL和NBA,但高于NHL。这反映了MLB的整体经济效益在北美四大职业体育项目中居于中上水平。从表2还可知:MLB的场均观众人数低于NFL,但高于NBA和NHL;比赛场数和观众总人数两项指标远远超过另外3个项目的总和[15]。MLB之所以能取得良好的经济效益和社会效益,一个极为重要的原因是其拥有一个能够为其源源不断地输入新鲜血液的职业化高水平后备人才培养体系。同时,189支小联盟球队于一个赛季中在179座中小城市进行了9 600余场比赛,观众总数约3 790余万人(见表1),这进一步满足了美国人现场观看棒球比赛和享受棒球文化乐趣的需求。

表2 北美四大职业体育联盟部分数据比较

3.2 对其他职业项目的影响

在棒球成功经验的作用下,美国其他多个职业项目也陆续开始了高水平后备人才培养的职业化改革。NBA于2001年建立了由8支球队组成的二级联盟——NBA发展联盟。该联盟现已发展到28支职业球队,每队都分别隶属于一支NBA球队。每年都有大批经过NBA选秀被选中的大学生球员进入该联盟,经过一段时间的摔打磨练后,成功地走进其梦寐以求的NBA赛场。[16]在职业冰球方面,NHL的30支球队分别与2个职业小联盟50多个球队建立了隶属关系,北美许多业余冰球选手都经由小联盟进入NHL赛场。此外,美国职业摔跤、职业赛车和职业室内足球也于近二十年形成了各自的农场系统。橄榄球是美国四大职业项目中唯一没有建立农场系统的项目。早期橄榄球竞赛主要在大学层面开展,进入职业队的大多是高年级大学生运动员,其年龄相对较大,技能和体能也比较成熟,通过农场队来培养后备人才的必要性不大,而当时职业橄榄球不设农场系统的做法延续至今。

4 结束语

目前,包括中国在内的世界各国顶级职业联赛技战术水平及对抗强度不断提高,而大学生球员受业余属性的限制,在体能、技能尤其是比赛实战经验上与前者的差距愈加明显。如果说MLB高水平后备人才培养体系的形成是因当年红雀队经理的一个偶然性设想所致,那么现在NBA、NHL等多个美国职业联盟已迈开高水平后备人才培养职业化改革的步伐,这就是其顺应当今时代发展潮流做出的必然性选择。对中国职业项目而言,尤其是集体球类项目,如何构建一个适合国情的职业化高水平后备人才培养体系并加以完善,既是顶级职业球队及联赛发展的实际需要,也是值得我国体育学界深入探讨的课题。