古诗词歌曲《虞美人调》的演唱与文化内涵

2022-04-23陈利敏

陈利敏

摘要:古诗词歌曲以独特的声、腔、意、韵、美成为了我国民族声乐艺术的精华。

例,通过对该作品的创作背景、演唱特点及文化内涵等多重角度的探究,以期更加直观、演绎《虞美人调》的艺术追求。

关键词:《虞美人调》音乐分析古诗词歌曲演唱文化内涵

一、《虞美人调》的创作背景

《虞美人调》是五代十国时期南唐的最后一位皇帝李煜创作的词,通过今昔往日的交错对比,表达了自己在经历了兴衰巨变后的无穷哀愁。李煜的作品毫不掩饰地袒露自己的胸襟,使读者能感受其作品中扑面而来的这份真挚的情感,因而常常引起古今众人的情感共鸣。《虞美人调》也奠定了李煜“词帝”的地位。

将古诗词纳入创作视野是当代艺术歌曲创作最重要的体现。《虞美人调》这首艺术歌曲应是代表性作品之一。它的曲作者姜一民(1947-),国家一级作曲。2005年为《虞美人调》谱曲,由解放军艺术学院刘珊珊首唱。2013年《虞美人调》被列为金钟奖规定演唱曲目,成为全国各音乐院校的教材沿用至今。姜老师曾亲自跟笔者说过,在创作古诗词歌曲《虞美人调》的过程中,结合并采用了敦煌古乐的素材,通过对古代诗词格律的不断专研,对音乐的反复推敲与倾听,结合现代作曲技法,用自然、流畅而有效的创作手法表达了南唐后主李煜对人生的感叹与亡国之恨。

二、《虞美人调》的音乐分析

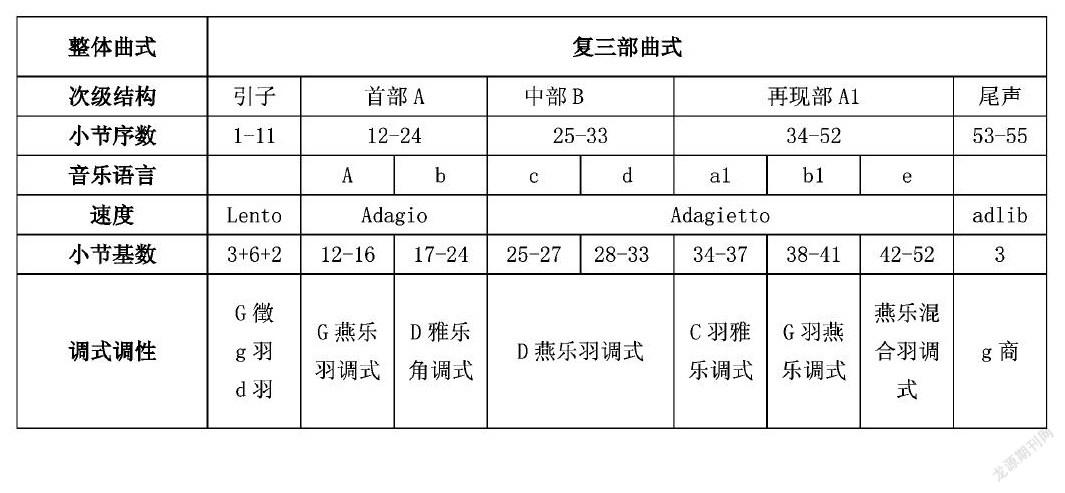

作曲家巧妙地结合词体的上下阕(上下片)结构,形成了带有引子和尾声的复三部曲式结构。就全曲的调式安排而言,更符合词作者创作时的心境。

结构图如下表所示:

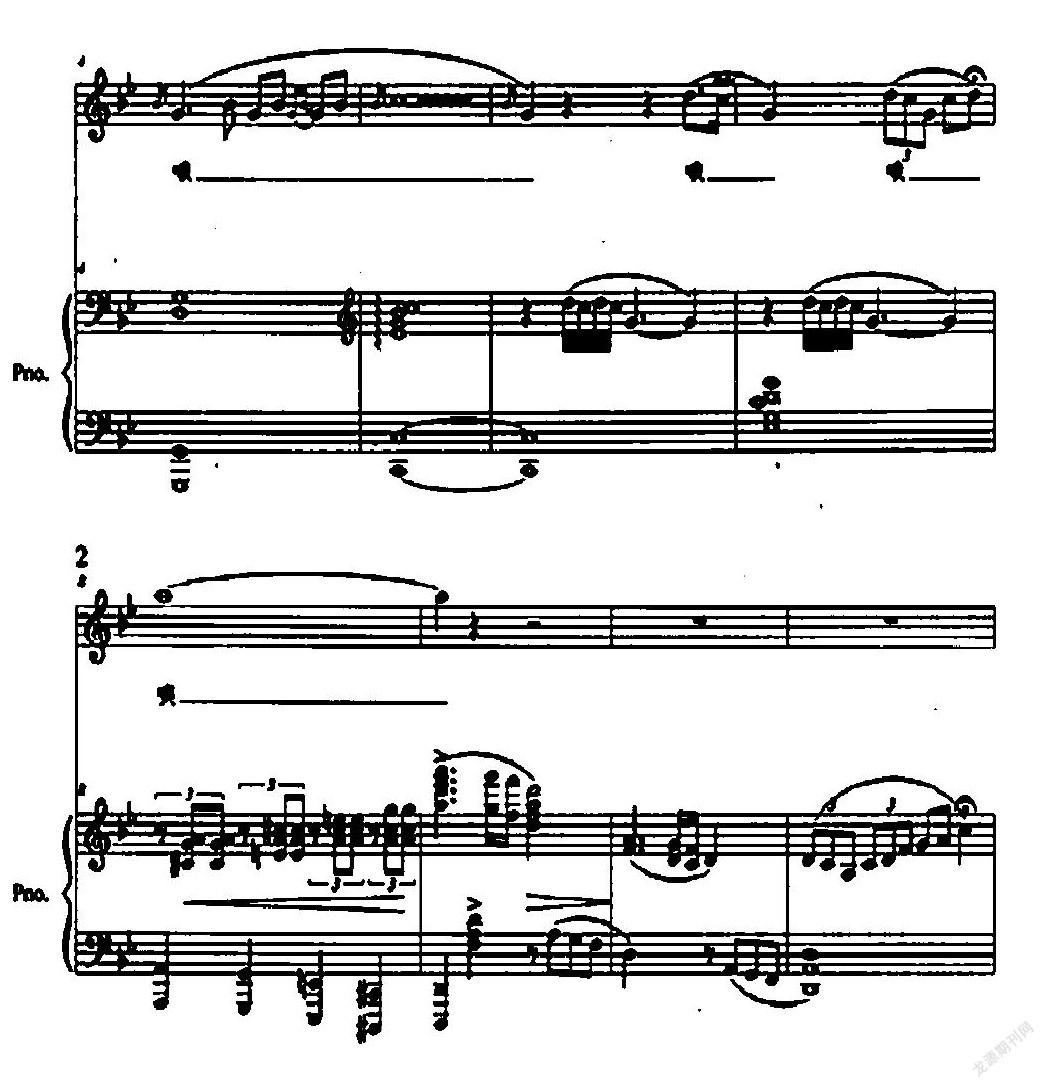

引子(第1-11小节):由3小节的前奏(无唱词)加6小节的引子(衬词),最后加2小节的连接组成。前奏就已铺垫了“一步三叹”的感情基调。

首部(第12-24小节):充分体现了词境的凄凉与哀愁。

再现部(第34-52小节):形成了首尾的呼应、统一,以 g 商调式结束全曲。

钢琴伴奏部分在全曲中起着极其重要的作用。引子部分烘托出作品的意境,起到了与伴奏部分一唱一和的效果,推动情绪的发展,激发演唱者的想象力。尾声部分和引子部分相呼应,两者较好的结合,对作品的诠释起到了推波助澜的作用,提升了演唱者对作品的感悟效果,达到对作品更深层次的演绎。

三、《虞美人调》演唱特点

古诗词蕴含着中国传统文人墨客的精神境界和人格魅力。作曲家在创作时往往也会更注重词作者深邃的精神追求和古诗词格律,古诗词歌曲就是“诗乐合璧”的产物,有着独特的节奏感和韵律感。因而演唱者要通过诗情、曲情、声情来表达思想情感,要兼具文学性和艺术性,要充分理解词、曲作者对生活和艺术的感悟来表达作品内涵。

(一)歌者气为先——气息的把控

与其他歌曲演唱有所不同,古诗词的演唱对气息的把控要求更高,好的气息运用可以将作品诠释的如高山流水般自然、流畅。我国唐代著名的音乐理论家段安节在《乐府杂录》中记载:“善歌者,必先调其气,氤氢脐间出,至喉乃隐其间,即兮抗坠之间,即得其求。”①这句话便突出了气息在歌唱中的重要性。《虞美人调》这首作品,在演唱时首先强调气息的流动,要会自由的控制气息。该作品的引子部分和尾声部分音域相对较低,节奏较为自由,舒展性强,更需要气息的支持和流动,要把声音搭在气上,要符合主人公暮年说话的语气、语调、语境,用说话般感叹的语气唱出,切忌僵硬的气息和大声的呐喊。引子部分的第8小节至第11小节为过渡部分,较第7小节的最后一个音突增了五度,是主人公情绪的爆发。演唱时从根本上要有扎实稳定的气息,要在头腔形成共鸣,保证声音的稳定性,要唱得流畅、自然。尤其在该作品的高潮部分,要保持会厌立起的稳定和气息的流动,让声音更加通透、集中,以求达到更好的声腔共鸣。这就要求演唱者在平时对真假声的转换与腔体共鸣位置做针对性的练习,归根到底就是吸气和呼气都需充分彻底,若气息太浅,个别音就没有支撑点,导致声音会唱破音,若会厌的立起不够稳定,声音就会失去力度和光泽度,难以更好的表达作品的情感。

谱例1:《虞美人调》第4-11小节

结束部分与结束前的高潮部分在音域和情感上都形成了强烈对比,演唱者在演唱低音时往往会忽略气息和声音位置的统一,为避免出现情感和声音上的断层,在前句结束时,就必须将多余的气息彻底破坏,待内心沉静之后再将新吸入的气息的位置放至最低,咬住字头,运用腰部、横膈膜的力量,保持气息的流动,在会厌立起的前提下,带着语气自然地去诉说,达到声音位置的和谐、统一。总之在演唱该乐句时若想达到更加圆润的音色必须要有饱满的气息和会厌立起的稳定性作支持,反之,音乐的情感表达便会失去连贯性。

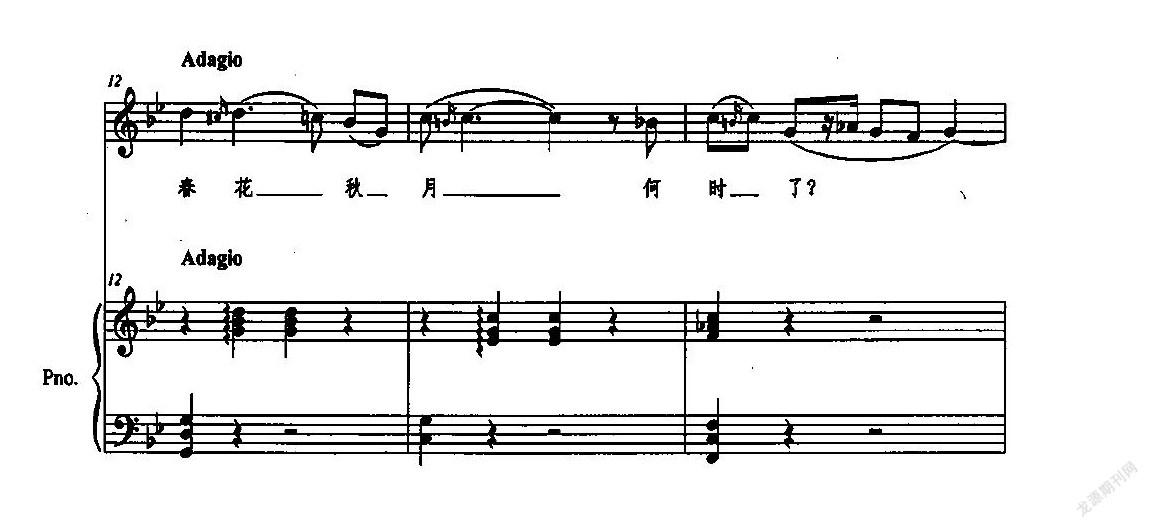

(二)字领腔行相依存——精准的咬字

声乐演唱以语言为基础将字、腔、情结合。演唱者需要咬字头、吐字腹、收字尾,这三部分是互相连贯、相互影响的,这也是诠释音乐美感的关键之所在。精准的咬字、吐字,能使声音充满颗粒感,有效的展现作品其意境,使演唱者能与词、曲作者达到情感上的共鸣。对于听众而言,清晰的咬字、吐字可让其能更好地了解歌词所表达的思想内涵。

《虞美人调》注重每个乐句之间的连贯性,此连贯性不仅体现在作品的整体性,更是与演唱的咬字、吐字有着直接的联系。因而在演唱中要注意字尾“ou”和“ao”的发音,如“了”“少”“小楼”“首”等字。演唱时要将“ou”和“ao”拖住,收好字尾才能保证声音的圆润与结实,进而避免因咬字、吐字导致的情绪上的断层。

谱例2:《虞美人调》第12-14小节

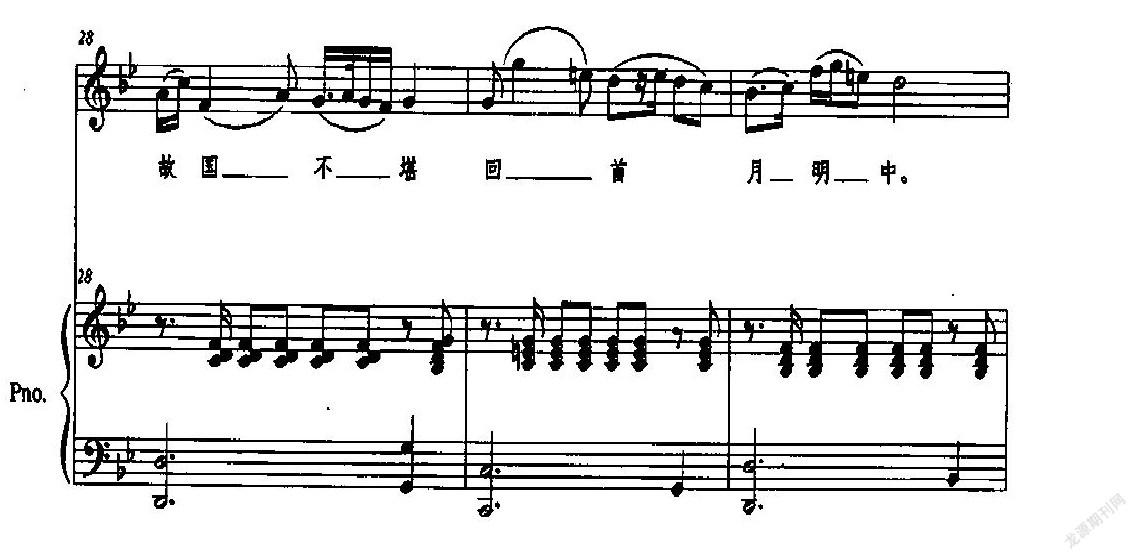

作曲家姜一民通过音域的跨度来描绘李煜对往事的不堪回首,加重了李煜对世事变化无常的深刻感受,在咬字上要快吐慢收,要将声音与气息运用得恰到好处。在演唱“回首月明中”的“回”字时,要避免咬字横向发展,“首”字的空拍不要忽略,需注意上方的連线,要做到声断情相连、声断气不断。“月明中”在气托住的基础上把字叹出来,加强语气感,在保证语言清晰的同时又要唱得自然、流畅。

谱例3:《虞美人调》第28-30小节

民族声乐强调“字正腔圆”,歌曲中的词是字,腔是旋律,咬字要依托于润腔,润腔的要点就是要“正字”,不能倒字,因而在日常练习中可大声朗读清楚每一个字的四声,用“吟诵”的方式,将每一句的重音都标注好,再结合词义、韵味等要素更加具体的表现内容,更好地体现作品的层次感。

(三)愁之深切——情感的映射

《虞美人调》是一首演唱难度较高的作品,根据每一段落音乐的速度、人物的情绪和段落的词意,要用不同的音色来进行表达,将作品的文化情感体现出来。其次,歌词的内敛精炼也会加大演唱者抒发情感的难度,所以演唱者将歌词、旋律、气息的关系细细体会,在一字一句的反复推敲中表达作品所蕴含的思想感情。引子部分为散板,节奏较自由,演唱者应多注重其意境,不要用“唱”出来的声音,而是“想”出来的充满意境的声音。“春花秋月何时了,往事知多少。”其曲调较为平和,且词意大致多为回忆感伤,缓慢的基调加上个别倚音,因而该唱段要有深幽绵长的演唱体会,气息要稳定,声音要连贯,為后面的演唱做好情感铺垫,把李煜对往昔的伤怀表达出来,高潮部分演唱者应利用沉痛和悔恨的语气将情感向前推进,咬字要铿锵有力,声音要连贯、统一,更富有张力,作品更具戏剧性。因而要把握好对气息流动和情感之间的合理运用。在演唱高潮部分的过程中,需调动全身心的激情,在情感上要将一江春水的“愁之深切”融于曲中,但切忌过分的呐喊,做到理性和感性共存,符合作品人物所处的此时此景此情。结尾与最初的引子相呼应,是主人公挣扎、呐喊过后回归的平静,演唱者要通过这种“想”出来的声音与情感、意境相结合,给听众意犹未尽的艺术享受。

四、《虞美人调》的文化内涵

“虞美人”蕴含三重寓意:“其一指人物——虞姬,在项羽被围垓的四面楚歌中,虞姬为项羽跳完最后一支舞后拔剑自刎,留下了这段生离死别的哀歌;其二指花——虞美人花,它是因虞姬死后的血染之地长出了一种娇艳的花朵而命名;其三指词牌名,它是唐代教坊曲因歌唱虞姬而得以此名。”②通过对这三重寓意的分析,我们就会发现它始终绕不开一个人,那就是虞姬其人,由此也更深刻的表达了词人李煜对人生生离死别的感叹与亡国的悔恨之情。

在王国维的《人间词话》第十七则中说道“主观之诗人”,“主观之诗人不必多阅世,阅世愈浅则性情愈真,李后主是也。”③战乱摧毁了李煜过去宫廷中的奢华生活,被沦为阶下囚的他,在春花的映衬下充满了对人生的绝望,更显凄凉悲苦,春花秋月使他勾起往事而伤怀,由此怨问苍天何时了结。“往”字指出了李煜“思”的方向既不是所处的当下,也不是面临的迷茫未来,而是指其所过去的经历。在这里,人生的无常是亡国之君李煜的苦楚,警示着古往今来的人们无论是在何种艰苦的条件下都要珍爱生命,要全力以赴的为自己的命运去抗争、去奋斗,从而产生出更为多样的人生感悟。在此,李煜由一已的亡国之痛上升到所有人的共识,创造出深厚而广博的词境。

时光匆匆之快令他无法想起究竟是何时结束的那一切。“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”是对第一句的呼应,李煜不停诘问“春花秋月”何时了结?一句“又东风”直接阐明心愿不可能再实现而彻底绝望。“又”字指出愁苦已久,至今也不知何时才是尽头,更是加强了语气感。曾经的威严、权势全都变成泡影,对李煜而言更多的“不堪”是来自于现实与回忆之间的巨大反差。明月早已不是昔日之明月,随着南唐的江山陨落而下,明月之夜,李煜思念他的故乡、故国,那个已经灭亡了的南唐,回首往事带来的愁苦、怀念、愤恨交错在心头。通过明月和故国又进一步写出了宇宙永恒与人生无常的对比。

“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”突出物是人非,只是换了主人。雕栏玉砌是永久的,而朱颜易变的无常,极强的透露出词人对江山易主的无尽的伤痛之感。

“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”在一问一答的设问中将笼统的“愁”,用奔涌的江“水”作答,极为形象贴切。川流不息、不分昼夜的春水和李煜绵长的、无休止的愁绪一致。充分表现了李煜“愁”的悠长、深远,体会到“愁”所独有的力度和深度,语尽意不尽,把离愁别恨的抒发推向了极限,使全篇显得雄伟、壮阔。如此的震撼画面在情感上给予人极大的审美满足。

李煜将其国破家亡和囚禁所遭受的屈辱的悲惨体会,把对人生的无常、命运的凄惨、世事的多变所感受到的无可奈何的情感宣泄出来,这种错综复杂的情绪远远超出了狭小的个人情感范筹,具备了极强的典型性和哲理性,由此,这首亡国词便又具备了更为丰富的文化内涵。

五、结语

由当代作曲家姜一民作曲的古诗词歌曲《虞美人调》,其旋律凄美、大气,充满戏剧冲突和戏剧张力,表达李煜亡国后对生命无常的悲哀和顿悟。《虞美人调》的演唱要有较为自由的气息把控和会厌立起的稳定性作支持,要在一字一音中找到中国汉语声韵的抑扬顿挫,字领腔行,结合音乐与古诗词相互依存、相互渗透的关系,要把被喻为一江春水的“愁之深切”的情思融于曲中。《虞美人调》不论是从词还是曲的角度,都有其深厚的文化内涵;“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”语尽意不尽,以李煜痛彻肺腑的万古悲歌,引发人们某种心灵的对话,从而产生内心类似的共鸣和更为多样的人生感悟。演唱者在掌握良好的声音技巧的同时,还需融合演唱者自身的音乐修养、文化素养,要在充分感悟诗词内容的基础上,深度挖掘古诗词歌曲的节奏感和韵律感,从而做到发于内而形于外。还需在历史文学等方面一齐做考究,以求给听者更好的艺术享受。

注释:

①【唐】段安节《乐府杂录·歌》,载《古今说海·说纂部》(刻本),苕溪邵氏酋山堂1821年版,第8页。

②转引自李顺善《李煜的<虞美人>》,此文章发表于知乎,2018年12月。

③【清】王国维著,徐调孚校注《人间词话》,中华书局,2003年版,第6页。

参考文献:

[1]申明秀.执著与超脱——李煜《虞美人》主旨新探[J].重庆科技学院学报(社会科学版),9,

[2]吴必銮.浅析李煜<虞美人>词的思想价值[J].固原师专学报(社会科学版),6,{4}.

[3]【唐】段安节.乐府杂录·歌[M].苕溪邵氏酋山堂,1821.

[4]【清】王国维.徐调孚校注《人间词话》[M].中华书局,2003.

[5]金开诚.李煜与《花间词》[M].吉林文史出版社,2011.