景区公共空间引入动态雕塑可行性研究

2022-04-23贾丽丽余添

贾丽丽 余添

摘要:动态雕塑在20世纪50年代成为一个国际艺术流派后便开始从美术馆走向更广阔的室外公共空间,逐渐成为公共艺术主要的构成元素以及沟通艺术与自然、创作者与观赏者的媒介。本文通过对动态雕塑概念及其发展历史进行梳理概括,结合对“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”中的部分作品的剖析,探究景区公共空间中的动态雕塑对文化内涵的阐释路径和对空间意境的营造启示,以此论证景区空间引入动态雕塑的可行性,并为此后其他景区空间引入动态雕塑提供实践参考。

关键词:动态雕塑公共空间文化自觉意境营造

雕塑既是美术研究的重要范畴也是传统艺术的主要表现形式。莱辛曾将艺术分为“空间中的造型艺术”和“在时间中持续的时间艺术”①,雕塑因其主要是在现实空间中塑造三维实体而被划为空间中的造型艺术,与持续于时间中的时间艺术相比,“静态”被长期认为是雕塑的主要属性。温克尔曼就曾对古希腊艺术特别是古希腊雕塑作出了“高贵的单纯,静穆的伟大”②的评价。动态雕塑作为对传统雕塑的突破性存在,其在美术史上的萌芽形态可追溯至18世纪在西方宫廷、市场出现的机械性精美装置以及中国古代的皮影戏。伴随着工业文明的发展和艺术思潮的更替,雕塑家们开始将目光更多地聚焦在雕塑的艺术语言和工具材料以及雕塑作品的“运动”与“变化”上。从20世纪初的立体主义到20世纪中后期的极少主义和解构主义,都在创作观念和技术材料的使用上为动态雕塑的成形与发展起到了重要的推动作用,动态雕塑的出现使雕塑艺术经历了史无前例的语言革新,而美国雕塑家亚历山大·考尔德在20世纪中创作的一系列存放于公共空间的动态作品为动态雕塑以公共艺术的名义进入公共空间奠定了良好的实践基础。作为公共艺术中的重要构成因素,动态雕塑在科技不断发展的当代社会中呈现出更多精彩纷呈的面貌,而动态属性也使其具有了有别于其他公共艺术的优势和魅力。2019年11月,由北海市人民政府主办的“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”在广西北海红树林生态风景区举办,中、英、美及瑞士四国著名动态雕塑艺术家创作的12件动态雕塑作品在景区中展出,并且将永久性落户北海。雕塑家们将自然动力和人工智能力与雕塑造型相结合,创作出既具有中国优秀传统文化内涵也体现时代特色的动态雕塑作品,使观者对其产生自身文化背景下的认同感,唤醒观者对时空的感怀,同时也为红树林景区营造出一种诗意的空间氛围,丰富和拓展了中国雕塑艺术的内涵与外延。

一、理性与感性在艺术创作中的深度融合

传统雕塑作品主要是通过在现实空间中塑造三维形体以营造出特定的瞬间场景,表现出创作者的审美理想及其时代观念,作品状态的唯一性、确定性是传统雕塑的主要特征,“静态”是其主要属性。相对于二维平面的绘画艺术,雕塑是在无形的空间中创作出三维造型实体的艺术,因而更需要创作主体将感性与理性思维高度结合,使材料、工具等物质手段与个人思维的想象力进行有效深入的融合,从而创作出符合形式美规律且具体可感的三维雕塑形体。“雕刻的形象必须出自思维的想象力,须凭这种想象力把精神的主体性和肉体的形状之中一切偶然的因素都抽掉,”黑格尔在《美学》中写到,雕刻是“不带主体的对于某些癖性的偏爱,不带情感、私欲以及各种各样的激动和灵机一动中的巧智。”③不管是史前雕塑反映出的生殖崇拜,还是古希腊雕塑对人体生理结构的精准把握,亦或是东方雕塑对阶级属性的突显,都展示了创作主体及其所处时代的审美理想和社会文化特征,同时也在社会发展层面揭示了雕塑艺术语言的拓展与新材料新技术使用之间的密切联系,从而反映出雕塑是一种将艺术和技术、感性和理性高度融合的艺术类别。

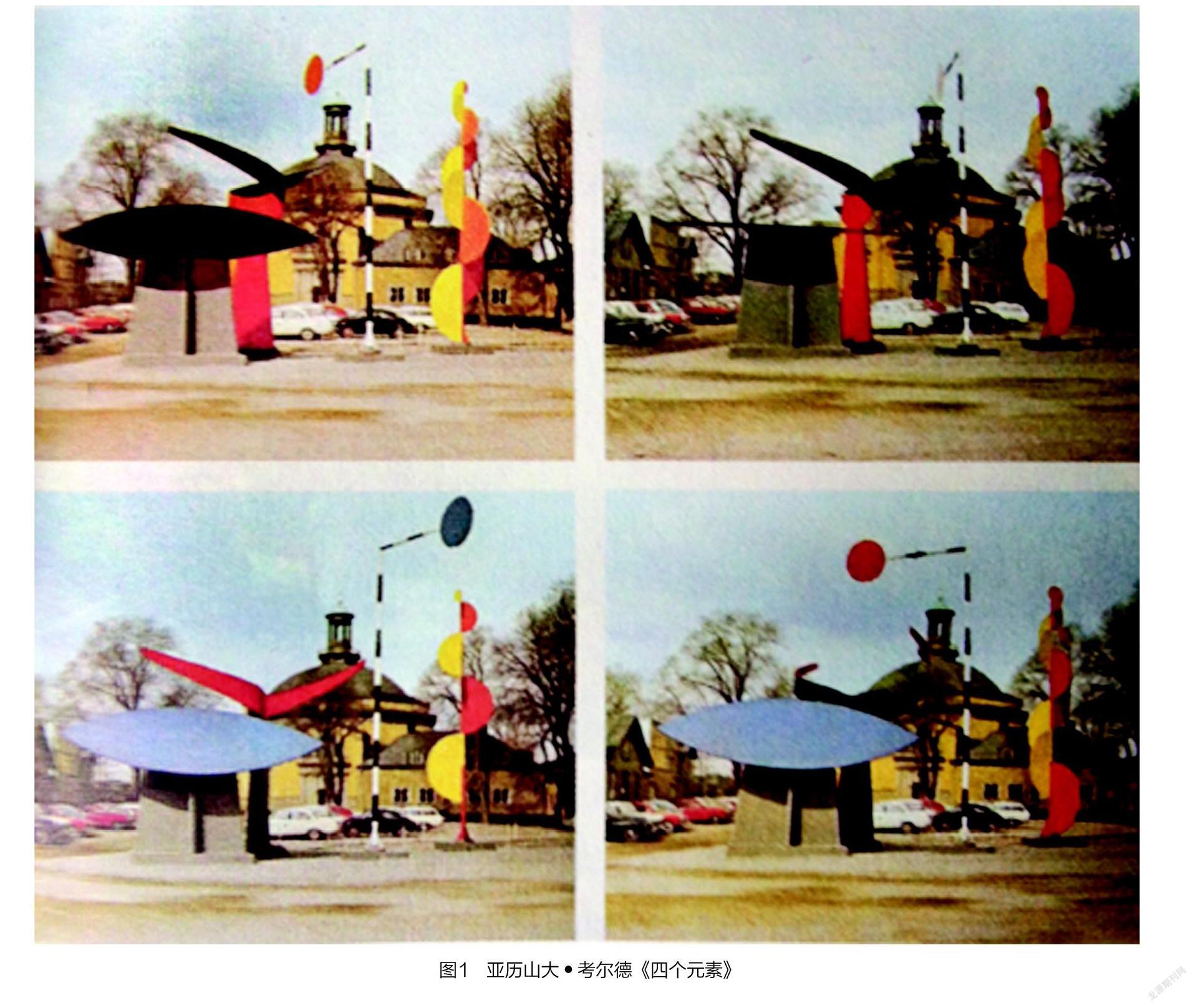

艺术作为一种精神性生产活动,其创作理念和生产方式在以机械和技术为特征的工业革命时代发生了革命性变化,机械和理念,技术和艺术,都无可避免的走向更深度的融合,而原来的静态雕塑也要酝酿新的变革,逐步形成一种与观者身体能够达成互动的审美构型。④动态雕塑作为工业文明发展进程中的时代产物,自创作始就具有一定的观念性及目的性,它将点、线、面等造型元素与新材料新技术相结合,创造出一种抽象和运动的表现形式,冲破了传统静态雕塑的束缚,是一种高度融合艺术与技术,感性和理性的雕塑种类。尽管动态雕塑的萌芽形态可以追溯至18世纪在西方宫廷、市场出现的机械性精美装置以及中国古代的皮影戏,但20世纪初出现的立体主义才是动态雕塑在真正意义上成为一种艺术形态的起始阶段,立体主义希望将工业社会中由静态到动态,单一到多重,分裂到组合的视觉经验呈现于绘画和雕塑中的创作目的为动态雕塑提供了丰富的创作理念和实践经验。1920年法国雕塑家诺姆·加博创作的动态雕塑《活动构成》由马达作动力源,让加重的垂直钢弹簧在马达动力下发生震颤运动,弹簧运动造成的虚象给观者带来一种错觉美的视觉体验。美国雕塑家亚历山大·考尔德在1932年制作的《四个元素》(图1)利用点、线、面、体作为造型元素,制成表面为黑白二色或红黄蓝三原色的金属片,通过“杠杆原理”将轴和线对元素进行连接,并且突破性的用自然风力取代机械动力,让作品在自然动力作用下产生随机偶然且具有平衡美感的运动,延展了雕塑自身呈现的观感⑤。动态雕塑家用科学的“数”“理”规律与逻辑,结合自身对美的感受与理解对雕塑做出动态规划,不仅使动态雕塑作品体现出感性思维和理性思维在艺术创作中的高度融合,也使雕塑艺术超越了以往静止孤立的三维空间,拓展了“时间”属性,给观者带来了开创性的视觉体验⑥。

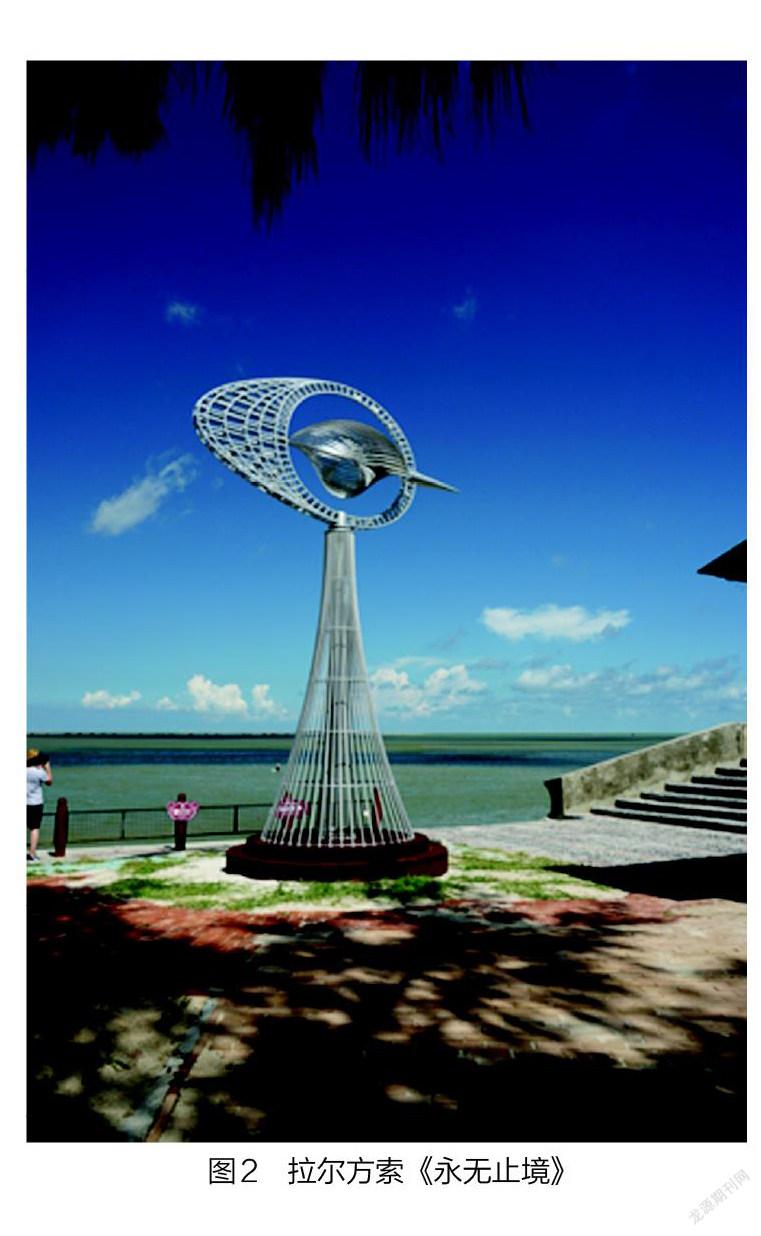

20世纪末信息技术的迅速发展带来的科技飞跃拓宽了人类的感知方式,增强了大众参与艺术的意识,同时也在新材料、新设备等物质方面给予动态雕塑在创作上更多的表现形式。20世纪60年代姚斯“接受美学”强调的“互动性”对后来的各门类艺术创作都产生了深远影响。被誉为当代新动态雕塑奠基者的瑞士雕塑家拉尔方索是探索新科技和雕塑艺术相结合以及将动态雕塑融入公共空间的杰出代表,他将现代科技融入到雕塑作品中,创造出作品和观者、环境全面互动的雕塑形态。在“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”中,拉尔方索用一个象征着无穷大的數学符号“∞”作为造型元素,创建了一个高达6米的不锈钢雕塑《永无止境》(图2)。该作品的底座由向上延伸的条状金属焊接而成⑦,在顶部主体部分通过36个抛光金属圆环交错构成了类似数学符号“∞”的抽象造型,整个作品的各衔接处均装有轴承。雕塑家对整件雕塑进行了逻辑严密的计算与编排,将自身的创作理念与数理逻辑有效结合,使雕塑造型具有抽象美感的同时也产生了一种基于逻辑编排、次序互联的所谓“意象之美”。⑧《永无止境》坐落于景区东部的疍家民俗园的核心位置,三面宽朗且面朝大海的空间条件使该作品拥有了充分的风能和光照。雕塑主体的金属圆环在风力的作用下产生轻柔的旋转运动,与远处海上的船只、天空翱翔的海鸟等滨海景色交相辉映,除了增加雕塑作品自身的造型美感,给予观者良好的视觉感受,也与红树林景区那种自然、温润、宁静的环境产生了良好的互动,同时还突显了当代科技对艺术创作的巨大影响及二者间的高度融合。

二、构建阐释文化内涵及时代特色的互动空间

雕塑是一种将空间中的三维实体直接作用于人类视觉感官的直观艺术,动态雕塑作为雕塑语言在当代艺术变革中的突破性存在,除了在雕塑材料与形式上进行了拓展和强调,在表达上也不同于传统雕塑中唯美或史诗般的叙事手法⑨,更多的是将艺术家对文化内涵或时代特色的思考用一種解构再重构的方式呈现于作品中,通过一种符号去表征一种文化、精神或时代特色。文化是人类在社会发展历史进程中所创造的物质和精神财富的总和,是一个民族或一个国家在思想、艺术、哲学、宗教等意识形态方面有别于他民族或国家的核心要素。艺术家应该具有真正的文化自主意识,将自身的民族性格特征注入到艺术创作中,善于把自身的局限性转变为民族独有的,大于现有艺术思维而且有助于启发人类认识的优质东西。

“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”中的大部分雕塑作品都被安置在景区的疍家民俗园,整个民俗园区三面环海,整体地形呈“牛角入海”状,上佳的地理位置给予了游览者良好的观赏视野。中国青年雕塑家施丹和陈嗣兴创作的《风生水起·浩淼》(图3)《異形》(图4)两件颇具中国传统文化意味的动态雕塑作品分别安置在民俗区的正门及园区的“牛角”处。《风生水起·浩淼》整件作品高6.5米,由不锈钢、轴承和幻彩膜作为主要材质,其形态元素提炼于中国书法艺术中“水”字的篆体形式,再将三个“水”合并成具有向上延伸的“淼”字。除了呼应红树林景区中大海水流的形态和传递出“淼”字承载的“辽阔无边”的文字寓意外,该作品也显示出动态雕塑在生态与科技,传统与现代的“碰撞”中借由自然动力所形成的动态魅力和不可阻挡的发展态势。该作品以碧海蓝天做背景,凭借自身表面的幻彩膜在阳光不同角度的照射下呈现出变幻莫测的绚丽色彩,在海风的吹拂下,雕塑的各个部分也实现了独立、随机的活动。雕塑表面绮丽的光色和无序的变动不仅映衬出红树林景区的平静宜人,同时也使观众免于因静止的风景而产生的视觉麻木。

由不锈钢和轴承制成的高达10米的动态雕塑作品《異形》为青年雕塑家陈嗣兴所创,他以中国古代经书《周易》八卦中代表风的巽卦为雕塑的造型元素,创作出五个不同朝向的金属“大风车”,雕塑主体上点缀的若干个彩色小球为质感冰冷的金属材质注入恰到好处的活力。《異形》坐落于红树林景区的疍家民俗园门口处,整件作品面朝大海,背靠小树林,随着海风的吹拂,雕塑各部件在平衡被打破与恢复的过程中变换着形态,不断旋转变化的雕塑主体与随风摇摆的蓊郁树林形成了友好的联系与互动,使红树林景区呈现出一种融科学意味与视觉美感为一体的独特景观。陈嗣兴在构思动态雕塑时除了注意到三维空间的多角度视觉及各部分运动轨迹的立体呈现外,还希望通过《異形》这件动态雕塑作品传达出作为拥有中国传统文化背景的艺术家对事物运动规律的理解:世界上没有一成不变的事物,唯一不变的就是“变”。雕塑借由风做动力媒介产生偶然随机的运动,让形体时刻处于“动静结合”的变化中,这种由天地交互作用形成的变化不仅传递出了中国“动静合一”传统哲学观,也让以自然风光闻名的红树林景区增加了独特、浓厚的中华文化趣味,同时也为当代公共艺术提供了一的创作参考路径。⑩

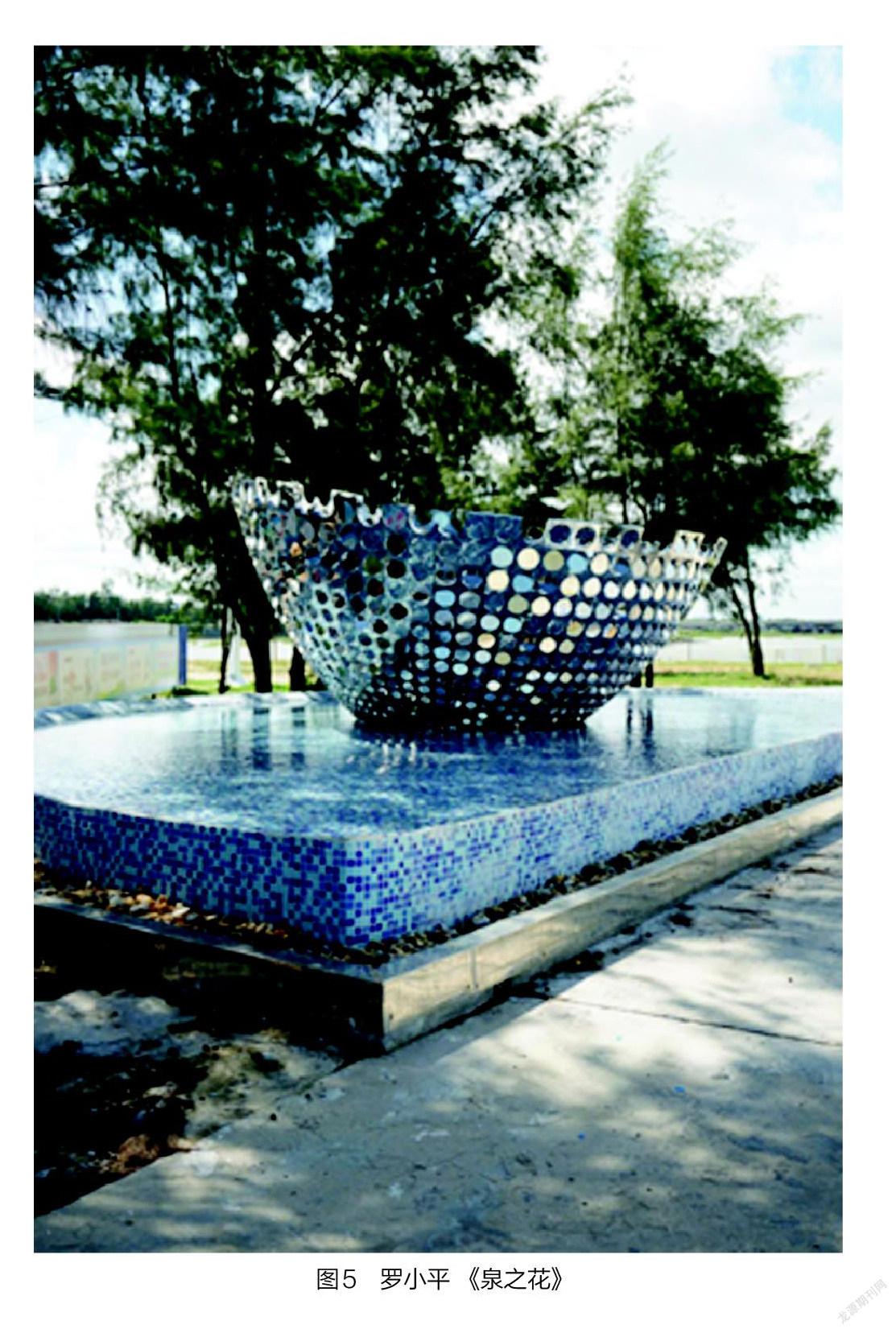

动态雕塑作为公共艺术走进公共空间在当今社会已是常态,不同的雕塑家在不同类型的公共空间中都做过许多与空间氛围相符的创作尝试,从机械动力、自然动力到人为驱动力,从独立雕塑到雕塑群,公共动态雕塑都用自身的造型美感和其蕴含的文化内涵及时代特色与其所处的公共空间形成良好的互动,使空间环境呈现出多元化的艺术特征,甚至成为人与空间、自然之间的沟通桥梁,是公共艺术互动性的深化形态。在提倡绿色节能环保的今天,动态雕塑家们紧跟时代步伐,将环保作为艺术创作的重要考虑因素,在材料和工艺的选择上都紧饶节能环保理念,尽可能利用自然介质和自然动力让雕塑“动”起来。自然条件成为动态雕塑家的首要利用对象,因此他们需要在更大的程度上关注和感受自然,从而更好地将动态雕塑的实体造型与周围环境的气候、水流、植物等自然因素产生互动,让“自然表情”反应在雕塑作品之中,为其独有的动态魅力加分。雕塑家罗小平在“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”中展出的由镜面不锈钢和水循环系统共同制成的动态雕塑——《泉之花》(图5)让我们看到了动态雕塑与景区公共空间和谐融合并成为沟通人与空间的桥梁的可行性。罗小平以独特的艺术视角和创作手法将司空见惯的滨海景色呈现给观者,既传递出作品中“上善若水”“海纳百川”的中国哲学观念,也使雕塑造型与景区空间氛围相统一,激发和升华了红树林景区的人文意趣。《泉之花》整件雕塑由众多晶莹闪耀的圆形活动钢片凝聚成一朵犹如天水降临的甘泉之花,镜面不锈钢把红树林景区中的阴晴云雨和朝霞暮色都收纳入雕塑之中,整件作品因此拥有了万千变化的“自然表情”。与此同时,圆形的镜面不锈钢片在风的光芒中转动,让整件雕塑更加呈现出持续不断且变化莫测的视觉效果,也为宁静的红树林景区增添了更多的灵动和趣味。它既伴随景区四季景色的变换又独立于这种变换,让观者愿意为之驻足并在观看中产生对时空的感怀,动态雕塑与环境、观者在此时产生了真正有效的互动,红树林景区也因此真正成为了具有阐释中国文化内涵作用的公共空间。

三、动态雕塑对景区公共空间的意境营造

在雕塑家亚历山大·考尔德创作了一系列安置在公共空间的动态作品之后,动态雕塑以公共艺术的名义进入公共空间便已不再是遥不可及的梦想。风景区作为伴随社会和经济发展衍生出的公共空间类型,除了具有供人们观赏游览的娱乐功能,也包含有表现文化内涵和时代特色的社会功能,是兼具自然景观和人文景观的开放性场域。动态雕塑作为公共艺术进入景区公共空间,除了依托景区背景创作出在视觉上具有和谐美感,满足观赏需求的艺术作品外,还要在思想内涵和人文精神上进行深入挖掘,构建出展示人文精神的艺术载体以及人们解读思想内涵的窗口,通过雕塑作品和景区空间氛围的良好结合营造出空间的诗意境界的同时也要使用人们可以理解的艺术手法,在共情的层面中发挥环境对人的化归作用。

在景区空间中,具有深刻思想内涵和人文精神的环境雕塑明显不足。在经济飞速发展的今天,由于大众不断被商业主导的时代刺激,人们的感官功能丧失了从前的敏锐度,心灵难以沉静下来去感受领悟艺术作品的思想内涵和人文精神。这时,借由符合空间氛围的动态雕塑营造出的人文景观来吸引人们的目光,促进观者对作品想象空间的滋生,使观者愿意感受和理解雕塑作品中承载的思想内涵和人文精神,让雕塑作品既能成为传递思想内涵的良好途径也有利于表现出景区空间的人文氛围。

如何寻找一种适用于空间意境的营造且传递思想内涵的景区公共艺术创作方式?中国雕塑家景育民创作的动态雕塑在这个问题上给了我们很大的启示。景育民是国内知名的雕塑家,他长期致力于东方语境中雕塑本体语言的探索,不仅在对雕塑意象的拓展中走出一条具有独立精神的艺术道路,并且以个人创作与公共艺术并行的方式不断拓展中国当代雕塑的全新形态。景育民创作的动态雕塑大多放置在户外空间,所以他十分注重雕塑与环境的融合,他希望通过个人的视角与心理关照表现当代人对自然环境的感受以及对空间意境营造的理解。景育民认为,雕塑在东西方文化系统中的本源性差异,在于对“空间”的理解:西方的空间是物理性的,是实体存在的概念与方式;东方的空间则偏重于观念性、意象性,是由现实存在延伸的虚拟形态,即“意”的概念。在“北海潮·首届中国北海国际户外动态雕塑展”中,景育民创作的《蓝色的风》(图6)是探讨人与自然,艺术与科技之间和谐对话的比较有代表性的作品。该雕塑作品以风能作动力来源,结合“树”和“风车”的意象造型,将不锈钢镀钛和轴承作为主要材料,通过人工焊接技术塑造出三件造型独特新颖且随风而动的动态雕塑作品。整组雕塑安置在红树林景区的海湾处,作为“树叶”的蓝、白色弧形金属片随风旋转,与蓝天白云和具有“海上森林”之称的红树林相得益彰,向观者展现了雕塑作品通过机械手段构成艺术与科技、生态和谐共融的人文景观。整组雕塑的不断运行、变化以及靓丽、新奇的造型给观者以充满时代气息的诗意联想,激活了静态的景区空间,使雕塑造型与景区空间氛围相统一,激发和升华了景区的空间美感,有效的营造了景区空间独有的所谓“包含着感悟、判断和创造的统一”的人文意境。

除了对景区空间意境的有效营造之外,《蓝色的风》也让我们看到了艺术家在面临雾霾、水土流失、温室效应等人类在后工业社会面临的环境共性问题时所呈现的思想观点和文化态度。景育民选择从生态的角度出发去观照文化和艺术,他不仅借《蓝色的风》这组动态雕塑来打破中国公共艺术中“叙事立体化表现”的后城市雕塑概念,在艺术语言和语境上丰富了中国雕塑的多样性,同时也在内容上呼吁人们关注生態保护问题,以期让动态雕塑成为人文艺术与自然对话的当代动态公共艺术,这对中国当代公共艺术的创作方式也产生了一定的启示意义。

四、结语

综观当下,公共艺术正在以积极的态势加入到中国的现代化建设之中,但结合景区空间环境和审美品位的公共艺术却寥寥无几。以公共艺术名义进入景区空间的动态雕塑是一种兼顾意境营造和美感表现的艺术载体,运用自然动力介入景区空间的动态雕塑因与自然的紧密联系而比传统注重体量的静态雕塑更加贴近景区空间氛围。动态雕塑通过偶然随机的动态节奏、简洁凝练的造型语言和单纯统一的色彩表情来探索公共空间的精神世界,成就了我们对景区公共空间自然美和精神美的畅想。作为对自然能量进行解读或转译的造型艺术,动态雕塑以其自身独有的动态魅力融合了空间氛围和人文精神,让处于高度现代化发展进程中的人们得以驻足凝望并唤醒内心对世界“本源”的感动。通过符合视觉审美的艺术造型来营造公共空间中新的人文景观,动态雕塑不仅体现了中国雕塑家从东方哲学和中国艺术精神的角度对中国传统文化和社会问题的思考,还显示出他们期望探寻一种融合西方表现主义和中国写意精神的异质共存的表现技法来使雕塑作品在形式上强调意象的表达以及对空间意境的有效营造,同时也强调了观者、个人、作品和场域之间的对话关系以及雕塑家在创作中对自身文化和自信的寻找,合理有效地表达了当下中国艺术家的创作态度。

注释:

①朱光潜译.莱辛.拉奥孔[M].北京:商务图书馆,2017.

②温克尔曼,邵大箴译.希腊人的艺术[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.

③黑格尔,朱光潜译.美学第3卷(上)[M].北京:商务图书馆,2017.

④简圣宇.后人类纪语境中的身体美学问题[J].广州大学学报(社会科学版),2020,(3):30-37.

⑤陈汉,刘泠杉.活动雕塑的美感根源及在乡村公共空间中的运用[J].雕塑,2019(5):72-75.

⑥韩娟.动态雕塑研究[D].华中科技大学,2013.

⑦何鑫.目睹风之轨迹——观“首届中国北海国际户外动态雕塑展”[J].山东工艺美术学院学报,2019(6):92-94.

⑧简圣宇.中华审美现象学与“意象”概念的现代阐释问题——从杨春时教授的意象论谈起[J].中国政法大学学报,2020(2):193-205.

⑨王龄.具象的诗意——论当代雕塑中的文学性表达[D].中央美术学院,2018.

⑩罗小凤.论“别现代”作为中国新诗批评的新视角[J].南通大学学报(社会科学版),2020(4):50-57.

11贾亮明,范晓莉.公共艺术介入工业遗产型文创园区的模式研究——以半坡国际艺术区和驳二艺术特区为例[J].四川戏剧,2020(6):54-57.

12陈汉,刘泠杉.动态雕塑进入乡村公共空间之可行性研究[J].新美术,2018(12): 106-110.

13王鑫.公共艺术在乡村环境改造中的空间连接[J].四川戏剧,2020(6):58-61.

14景育民.新城市映像——吕品昌公共艺术作品《鄱湖日出》解读[J].美术研究,2016(3):123-124+129.

15朱志荣.论意象的特质及其现代价值——答简圣宇等教授[J].东岳论丛,2020(3):102-110.

注:本文系北海职业学院2020年度院级第一批科研类课题资助项目“户外动态雕塑景观创新实践与研究”(编号:2020YKZ02)。