汉传佛教僧服的演变

2022-04-23沈高名张康夫

沈高名 张康夫

摘要:佛教的服饰文化自传入中国以来,便与中国的气候环境、传统礼教和民俗民情进行了新的结合,衍生出适用于中国本土的僧服文化。随着时间的推移,政治制度和思想观念的转变,汉传佛教僧服逐渐演变并趋向成熟稳定,而其特有的文化内涵与深厚的历史底蕴也成为佛教艺术的重要组成部分。本文在了解漢传佛教僧服渊源和发展的基础上,总结汉传佛教僧服在款式及色彩上的演变过程和主要原因,归纳其演变下的“不变”内核。

关键词:汉传佛教僧服款式色彩演变象征

汉传佛教僧服在其发展中,随着文化环境的改变和政治制度的推进,在主动与被动结合下融合异域元素发展本土特色,表现了宗教服饰文化的包容性和多样性。以时间为脉络,推演其从古至今的演变,梳理汉传佛教僧服所蕴含的独特魅力。

一、佛教僧服起源与传入

僧服起源自印度,最初的僧服是释迦牟尼在清净塔前自我受戒,削发为僧时脱去俗衣俗服,穿上了表示出家的衣服。从此,释迦牟尼让入佛门的僧人们仿效自己,自此僧人身着出家衣服开始成为制度。以《十诵律》上所言,僧服来源可分为五类:一为有施主衣,二为无施主衣,三为往还衣,四为死人衣,五为粪扫衣。按类别来说僧服则又分为三种,也就是俗称“但三衣一钵,不蓄余长”的三衣,包括:大衣、中衣、小衣。三衣又统称袈裟,与僧人们而言,袈裟除了御寒功用之外也具有功德成就内涵外化的特点。

中国最初的汉朝僧人是依师出家,用所依师之姓,也仍旧穿俗家的服装,并不是像印度僧人着袈裟。直到东晋,出现一位道安大师他制定《僧伽规范》,规定出家人一律以释迦为姓,并且要求僧人在佛事活动、讲经说法等法会时一律要着袈裟,由此佛教的僧服规范才逐渐开始。在南北朝,昙无德等翻译律典之后,僧人依“戒”为师,一切所行皆以戒律为准则。由于气候条件,政治因素,民风民俗等影响,当时中国的僧人不仅有“三衣”,除此之外还另有当时汉朝俗家子所穿的服装,以此作为“内衣”,即僧人平常穿的大褂和海青等,也称作常服。

二、汉传佛教僧服款式的演变

佛教僧服传入中国,在原先的法衣之外增加了常服。因此汉地僧服的形制分为两类:一类为法衣(僧人在佛事和法会期间穿着的服装);一类是常服(僧人日常穿着的服装)。

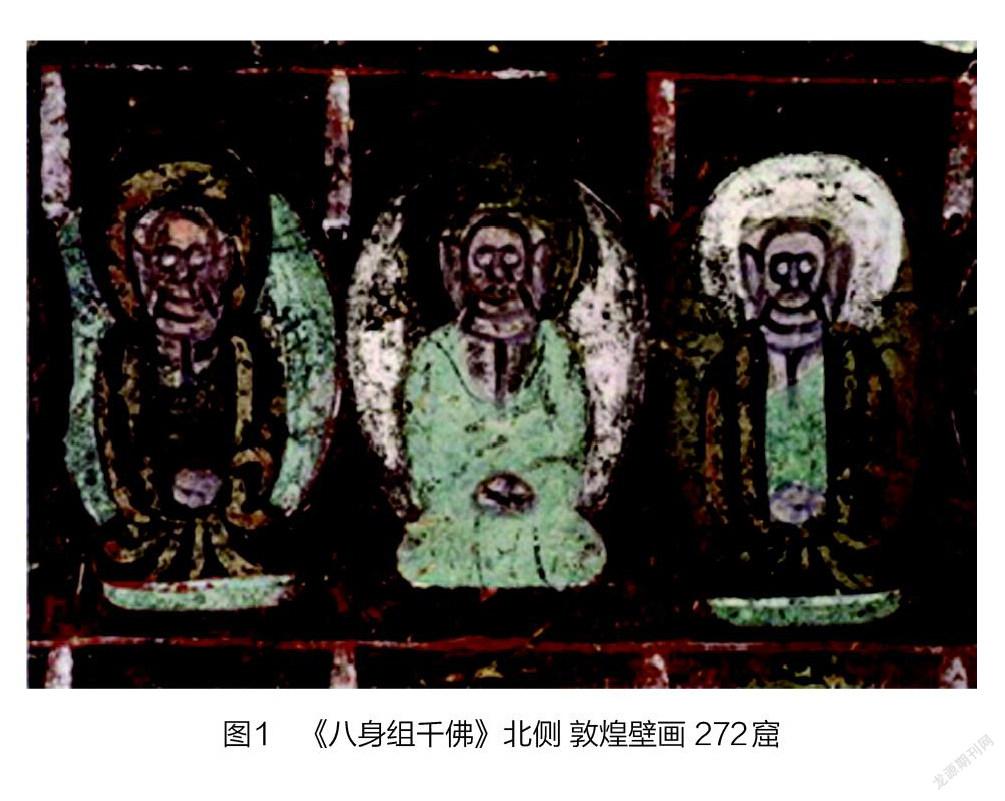

僧服原先以通肩式服装为主(见图1左二佛像),通肩式服装来源古印度犍陀罗地区,是中国最早兴起的僧服样式,其特点是圆弧形领口且弧口大开,衣身从脖颈部位一直延续到腿部,较为宽大,结构简单,特征明确。到了北魏,出现了特殊的僧侣服饰——偏衫,也叫半披式僧服(见图2中间佛像),偏衫是由原先的僧祇支和覆肩衣改造而成的,用以遮盖左右两肩和胳膊,以修正当时僧人袒胸露背与礼教相悖的风气。偏衫吸收了外来印度僧服“偏袒右肩”(袒露右肩,从左肩一直斜披至右胸位置绕至背面)的特点,并与当时中国古代礼仪习俗和穿戴习惯结合进行的首次改进。在此之后僧服也逐渐将偏衫继续发展,成为有袖的僧服。

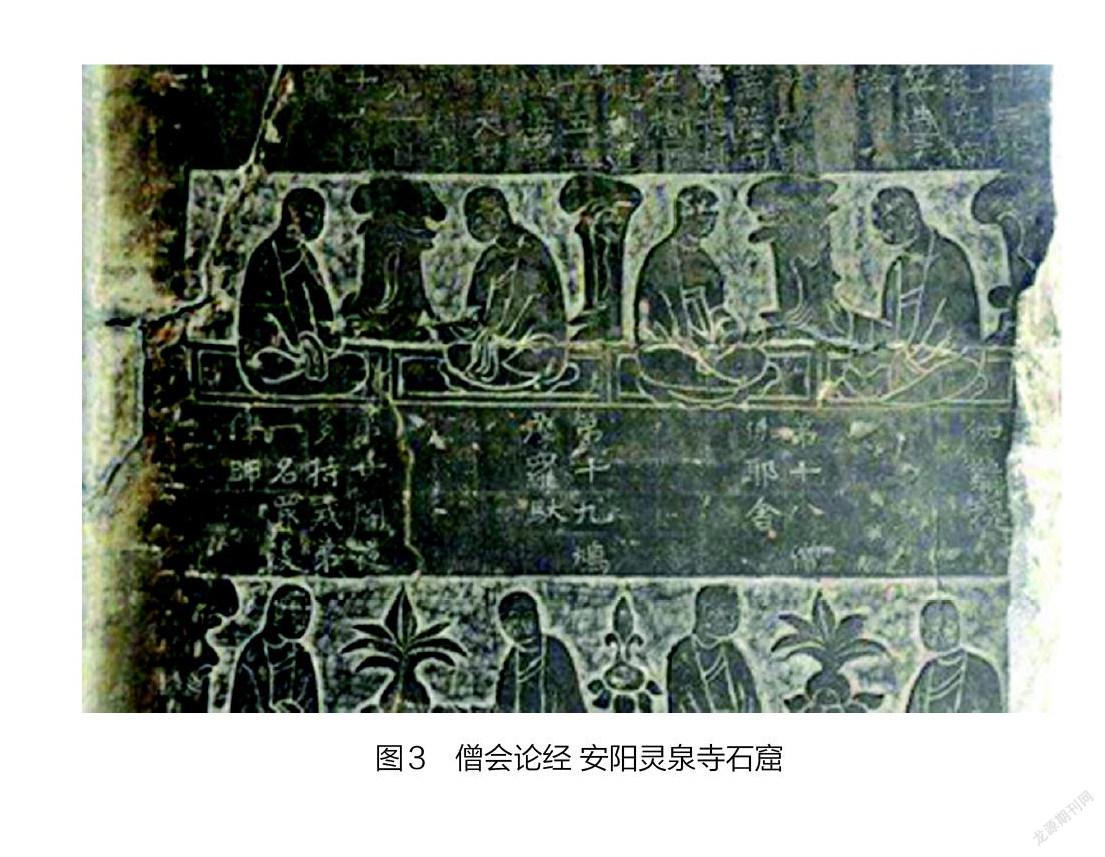

东魏末年,掌管僧尼事物的僧官对僧服样式作了特别规定,成为了影响至今的“方袍”也称作“海青”(见图3)。“海青”在款式上具有腰宽袖阔,圆领方襟的特点,因此其外观相比其他僧服显得更为肥大,但同时也增加其远离凡俗、固身自修的庄严感。

到了唐代僧人又对原先的偏衫进行新的改进设计,将偏衫同裙子缝在一起,成为直裰(见图4右一阿难)。僧人的直裰依据袈裟制成,其形成则是得以参考与俗家子所穿的直裰。直裰款式与俗家子的服装相比相对宽大,背中线直通下摆,所以也称为“直身”。直裰也是流传较为长远的僧服款式之一,直至宋元明朝代,僧人也依然穿着直裰。

而到了清末民初,随着中国传统文化受到西方文化的猛烈冲击,社会骤然巨变,而佛教也在此间进行了新的调整,以求迎合时代的推进和人们思想的转变。在佛教各方面都转变调整大前提下,僧服在太虚大师的倡导下出现了新的革新和新的历史方向。目前所见到大多的僧服,也是由太虚大师改造之后流传下来的,其统称为“太虚服”,包括单衣、棉中褂和短褂。“太虚服”的款式具有对襟,弧形领口的特点,袖子长度在原有基础上大大改短,以此更贴合人体,便于穿脱和日常活动。下身裤子保留肥长的特点,但由膝下起裤管纳入僧袜,使其更加灵巧便于行走和杂扫。但对于太虚大师改造的“太虚服”直至今日仍有两种对立说法,一是认为改良的民俗化僧服,方便僧人的日常穿着,是为好事;另一部分则是反对改良的僧服,认为其破坏了僧服的庄严肃穆感。

虽然僧服随着时代变迁也发生了宛如沧海桑田的变化,与其传入中国时的样式相距甚远,但仍保留有它在款式裁剪上的简洁端正、朴素内敛和服务于僧人进行佛事的核心特点。

三、汉传佛教僧服色彩的演变

根据印度佛教旧制,僧服色彩具有其严格的规定,以《萨婆多毗泥毗婆沙》为准,其卷八提及衣不得用青、赤、黄、白、黑这五上色,又有纯色,如黄蓝、郁金、落沙、青黛及一切青者不得着用。强调僧服颜色不许用上色或纯色,所有新衣必须有一处点上另一种颜色,以此用来打破僧服整体颜色上的整洁统一,从而免除多余贪恋,这一行为被称为“坏色”或“点净”。虽是如此,汉传佛教的僧服在染色中因需有多种不同颜色可用,赤色依旧成为染色中混用的最多的颜色。汉魏时期,由于佛教戒律并未完善,中国僧人仍偏好着赤色僧衣。而到了南北朝随着戒律的完善,僧人服装开始遵其原则,僧服色彩发生转变,出现青色、黑色、黄褐色的僧服。南北朝之后的僧服大多开始趋向缁色,以黑紫为主,原因其一是受到当时本土道士服色的影响。

到了唐宋朝代,僧服的色彩转变原因之一是随着佛教在中国上层阶级的发展以及在民间群众的普及和传扬,成为了当时的普遍信仰,佛教僧人的服装颜色也开始向带有世俗性倾向发展。唐宋时期的佛教僧服色彩转变的另一重要原因之一是在于唐宋以来的朝廷对于不同社会阶级服装色彩的等级划分,以官服为例将五品官阶以上的官服色彩规定为绯色,三品官阶以上的官服色彩规定为紫色。而除却官服色彩管制,统治者也是多次赐予高僧大德紫色、绯色袈裟以视嘉奖,人为破坏和干预了僧人服饰原有的色彩规定。如唐代武则天在位时封法郎等为县公,赐紫色袈裟,唐玄宗在位时对于医术精湛,治病有方的赐予绯色袈裟。这是统治者将世俗的服饰文化强加于佛教服饰的外在表现,在一定程度上违背了佛教所追求清心寡欲、崇尚节俭的本意。但虽如此紫色、绯色并没有成为当时僧服的特定颜色,这也更深刻地体现僧人对外物的淡泊。而到了元代,僧人的服装色彩改变为以黄色为主。黄色成为当时僧服的主要色彩原因有二,一是统治者赏赐,如元代文士欧阳玄吟道:“苾蒭(比丘)原是黑衣郎,当代深仁始賜黄。”是指元文宗赐笑隐以黄衣,政治手段干预下使得僧服色彩的改变。二是元代提倡喇嘛教也就是藏传佛教,密宗在当时尤为盛行,所以僧人的服装开始倾向于藏传佛教盛行的黄色。

而到了明代洪武初年,僧人的服装颜色新的制度已制定完成,规定了各个宗派僧人法服与常服的颜色。明《礼部志稿》云:“洪武十四年,令凡僧道服色,禅僧茶褐常服、青条、玉色呆裟。讲僧玉色常服,绿条、浅色装裟。教僧皂色常服,黑条、浅红裴裟。”在该律令下僧人也被分为禅僧、讲僧和教僧三类,各类僧服用色不同职责角色也各异,以此用来区分。而到了清代以后,僧服色彩不再具有官方规定约束,但中兴律宗一代宗师见月律师,在清初重兴寺院后,自发规定一般僧人常服均为黄色。

至此可以说原先印度佛教旧制对于僧服颜色的规定被全部推翻变得难寻旧迹。从政治制度、文化转变、风俗习惯等方面衍生出了独属于中国本土特有的僧服用色习惯。而当今时代下僧服色彩多为褐、黄、黑、灰四种颜色,但全国各地对四色在颜色上轻重把握不一,其用色深浅不受制度限制也不受地域划分,不做硬性规定。

四、汉传佛教僧服的不变象征

汉传佛教僧服在各个时代的演变下,受到其特有的政治背景和人文环境的影响,但仍保留其服装特性和存在意义。僧服区别于俗家子服饰,以及其统一穿着是僧人自发对于佛教制度的遵守和维护,也由此可得正是僧人保持本心对一切佛教制度的遵守,才使得佛教得以系统的完整的演变至今。

僧服中的袈裟是僧人们的法衣,其缝制过程强调将布料剪成碎块,再进行缝合,故因此也叫“杂碎衣”或是“割截衣”,具有节俭苦修的含义。又据《四分律》中记载,袈裟外形具有模拟水田阡陌交错状的特点缝制,又称其为“田相衣”或是“福田衣”。象征世间田地种粮,民以食为天,粮田以哺育众生。而田相法衣,寓意僧人长养法身慧命,以佛法度化万物,要求僧人坚守本心。

僧服中的“海青”“海”字取意于大海浩瀚广阔、能容万物,希望僧人胸怀宽广,博爱众生。海浪激荡洒脱、自在无碍,则是希望僧人不受俗物约束。而“青”更是取意“青出于蓝”,表達激励僧人策进,精进修行、增长道心、不免凡俗之意。

僧服与僧人而言,不同于今人对于服装所要求的与时俱进,常时常新。它无须讲求华丽的款式,炫目的色彩,奢华的面料。僧服更多的是僧人一种自我约束,自我砥砺的外化存在。它属意于平凡简单,升华与普世。不同与世俗目光下的服装塑造人,僧服更多的是被僧人塑造,僧人自身散发的普世救难核心,使僧服在外型之外更多了一层内涵。僧服凭借其平平无奇的外观,承载着僧人对于自身行为的约束,对自身信仰的笃信,反对奢侈过欲,追求朴素纯粹。千百年流传下来的僧服的“外在丑”反映了僧人自始至终所追寻的内在境界美。

五、结语

汉传佛教僧服与印度原始佛教僧服在僧团生活中有很大差距,印度原始佛教所提倡的,佛制三衣让比丘遮身和御寒的外用,三衣不可一刻或离,如若不穿安陀就会成为裸形外道。而在中国,三衣只有在课诵、佛事、法会时才会穿着,与原制相距甚远。直至今日,中国的汉传佛教僧服也仍然分为常服、法服二类。而中国的汉传佛教僧服在色彩的发展上也与印度原始佛教僧服所推崇的“坏色”“点净”南辕北辙,但其最终形成在历史演变下而留存的褐、黄、黑、灰四色。

汉传佛教僧服的款式与色彩在中国的演变,是僧人们受到地理环境、政治制度、社会风尚、文化推进等影响,不断被动与主动改变之下的结合产物。而这种以本土为根基的传承和发展,也使得僧人们逐渐形成其属于中国历史推演转变下的带有中国本土特点的着装。僧服的演变使僧人在保持本心的前提下以求得更好的生存和发展条件,而不是一味受限于印度的原制固步自封。基于僧服渐次转变的过程,可以作为中国佛教取于境外,融于本土,迎向时代的一面借镜。

参考文献:

[1]理净.说僧装[J].佛教文化,2005.

[2]郭慧珍.汉族佛教僧伽服饰之研究[M].法鼓文化,2001.[3]许抗生.佛教的中国化[M].宗教文化出版社,2008.

[4]吴为山,王月清.中国佛教文化艺术[M].宗教文化出版社,2004.

[5]蔡伟堂.敦煌供养僧服考论(二)——僧服披着方式浅议[J].敦煌研究,2011.

[6]李涛.佛教与佛教艺术[M].水牛图书出版公司,2001.

[7]悟演法师.汉传佛教僧服中国化演变[J].中国宗教,2020(2).[8]汤一介.佛教与中国文化[M].宗教艺术出版社,1999.

[9]徐振杰.中国早期佛教造像民族化与世俗化研究[D].山东大学,2006.[10]任继愈.中国佛教史(第三卷)[M].中国社会科学出版社,1985. [11]费泳.中国佛教艺术中的佛衣样式研究[M].中华书局,2012.