程序性死亡受体1抗体联合白蛋白结合型紫杉醇治疗一线化疗后进展的晚期非小细胞肺癌的效果分析

2022-04-18冯鑫

冯鑫

高邮市人民医院肿瘤科,江苏 高邮 225600

非小细胞肺癌患者的预后和肿瘤分期密切相关,IV期患者5年生存率不足5%,临床多通过药物化疗延长患者生命,多西他赛属于常用的紫杉醇类药物,具有广谱抗肿瘤作用,但临床经验证实的该药物单药化疗的效果并不理想[1-2]。白蛋白结合型紫杉醇则属于新型紫杉醇制剂,近年来研究认为,该药在治疗肺癌上有较好的效果与安全性[3]。而伴随肿瘤免疫学研究进展的不断深入,免疫逃逸、耐受等机制逐渐阐明,新的免疫手段在恶性肿瘤的治疗中有了一定的应用,促进了对肺癌免疫治疗技术的发展[4-5]。程序性死亡受体1抗体属于临床免疫治疗的新型药物,可通过与特异性受体结合,阻断程序性死亡受体1活性,抑制肿瘤细胞生长[6-7]。基于此,该次研究选取该院2018年1月—2021年1月收治一线化疗后进展的晚期非小细胞肺癌患者50例,通过随机对照,探讨了程序性死亡受体1抗体联合白蛋白结合型紫杉醇治疗的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治晚期非小细胞肺癌患者50例。纳入标准:①满足非小细胞肺癌诊断标准[8];②常规一线化疗后TNM分期进展至IV期;③肺内至少存在1处可测量的病灶;④EGFR、ALK基因野生型;⑤预期生存时间>3个月;⑥不同意参与研究。排除标准:①既往药敏过敏史者;②合并自身免疫疾病者;③合并其他恶性肿瘤者;④中性粒细胞水平<1 500个/mm3;⑤临床资料缺失者。按照随机数表法将患者分为2组。对照组25例,男15例,女10例;年龄50~70岁,平均(61.20±4.95)岁;包括:腺癌21例,鳞癌4例。研究组25例,男16例,女9例;年龄50~70岁,平均(60.87±5.14)岁;包括:腺癌20例,鳞癌5例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究已获得伦理批准,患者知情同意。

1.2 方法

两组患者化疗前均予以苯海拉明(国药准字H11020 603;规格:1 mL∶20 mg)40 mg肌肉注射,昂丹司琼(国药准字H20066475;4 mL∶8 mg)8 mg静脉注射,2次/d,预防胃肠道不良反应。对照组采用多西他赛 (国药准字H20213630;规格:4.0 mL∶80 mg)治疗,第1天予75 mg/m2静脉滴注,以21 d为1个周期。研究组则采用白蛋白结合型紫杉醇(国药准字H20213539;规格:100 mg)化疗,130 mg/(m2·次),静脉滴注30 min以上,第1天、第8天给药,以21 d为1个周期。并予以程序性死亡受体1抗体,药物选择帕博丽珠单抗(国药准字S20180019;规格:100 mg/4 mL),2 mg/(kg·次),静滴30 min,化疗第1天给药,以21 d为1个周期。两组患者均持续用药至病情进展或不可耐受时。

1.3 观察指标

①两组客观缓解率比较。两组患者均在治疗前1 d与治疗后3个周期进行肺部CT检查,并参照实体肿瘤疗效评价标准评估治疗效果。完全缓解:非淋巴病灶完全消失,淋巴结节短轴<1 cm;部分缓解:肿瘤负荷降低>30%:稳定:肿瘤负荷减少不足30%或肿瘤负荷增加<20%;进展:肿瘤负荷增加>20%。客观缓解率=完全缓解率+部分缓解率。②两组不良反应发生率比较,常见骨髓抑制、中性粒细胞减少、贫血、神经毒性、胃肠道症状、关节肌肉痛、肝肾功能损伤。统计III~IV级不良反应发生率进行比较.骨髓抑制:III级:血红蛋白65~79 g/L,白细胞计数1.0~1.9×109/L,粒细胞0.5~0.9×109/L,血小板25~49×109/L。IV级:血红蛋白<65 g/L,白细胞计数<1.0×109/L,粒细胞<0.5×109/L,血小板<25×109/L。中性粒细胞减少:III级:粒细胞0.5~0.9×109/L;IV级:<0.5×109/L。贫血:III级:血红蛋白66~79 g/L,IV级:血红蛋白<65 g/L。神经毒性:III级:感觉异常或迟钝,21 d内不能完全消退;IV级:感觉异常或迟钝,并存在功能障碍。胃肠道症状:III级:呕吐,需要治疗;IV级:难以控制的呕吐。关节肌肉痛:III级:持续痛,不用药不能缓解;IV级:严重持续性剧痛,并存在血压、脉搏变化。肝肾功能损伤:III级:谷丙转氨酶5.1~10.0×N,肌酐3.1~6.0×N;IV级:谷丙转氨酶>10.0×N,肌酐>6.0×N。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0统计学软件处理数据,计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

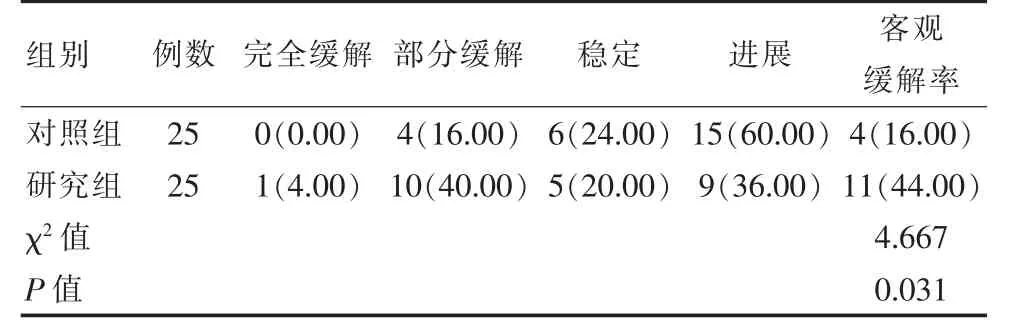

2.1 两组客观缓解率比较

研究组客观缓解率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组客观缓解率比较[n(%)]Table 1 Comparison of objective remission rates between the two groups[n(%)]

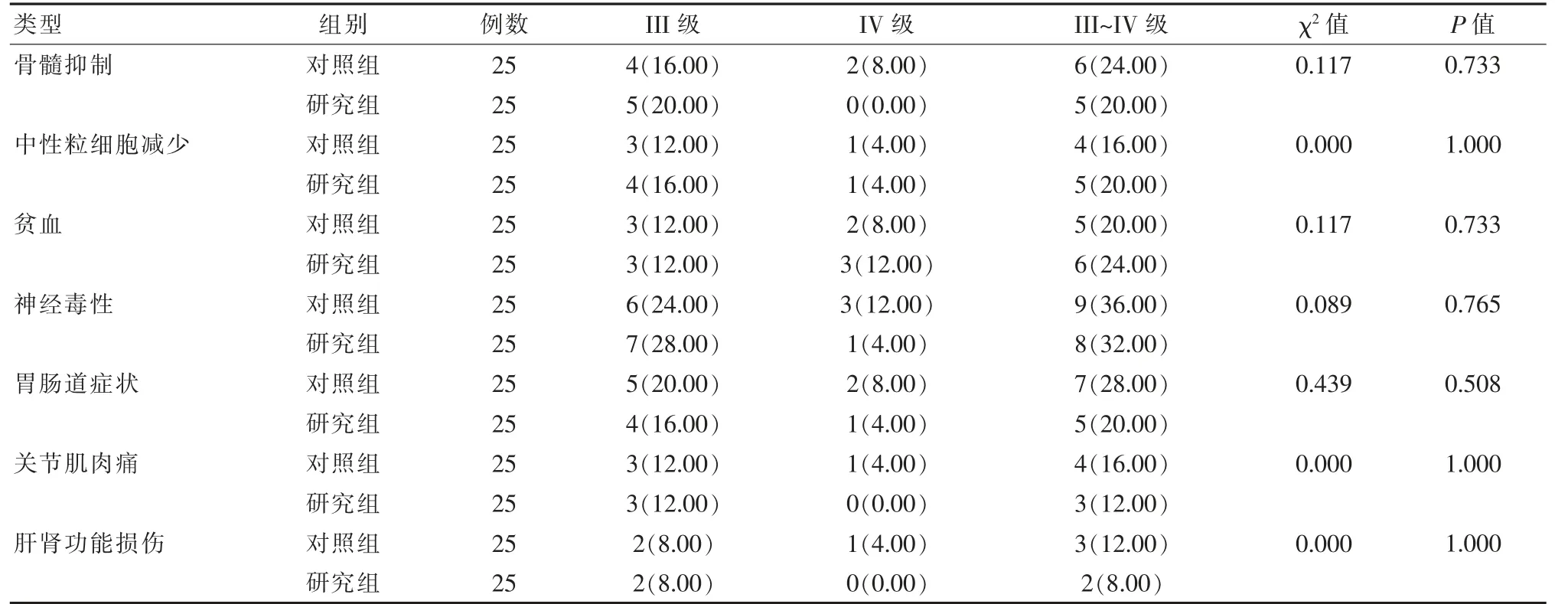

2.2 两组不良反应发生率比较

两组III~IV级骨髓抑制、中性粒细胞减少、贫血、神经毒性、胃肠道症状、关节肌肉痛、肝肾功能损伤发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组不良反应发生率比较[n(%)]Table 2 Comparison of the incidence of adverse reactions between the two groups[n(%)]

3 讨论

肺癌属于临床中发生率较高的恶性肿瘤,其中非小细胞肺癌在原发性肺癌中占比约80%~85%,近年来发病率不断上升,给患者的健康带来了严重威胁[9]。对晚期非小细胞肺癌患者,化疗是主要治疗方案,在一线化疗后患者如进展为晚期非小细胞肺癌,临床多进行二线化疗,旨在控制患者病情进展。多西他赛则属于常用药物,但其高度不溶于水,需要使用乙烯蓖麻油等包裹,容易影响其生物利用度,且可能增加药物毒性[10-11]。新型白蛋白结合型紫杉醇的出现则有效改善了这一问题,其将紫杉醇和白蛋白进行结合,可溶于水,可提高临床疗效,降低药物的细胞毒性,且其能够主动运转,迅速到达肿瘤组织发生作用[12-13]。且近年来,随着癌症分子生物学技术以及免疫学研究的不断深入,免疫制剂在晚期非小细胞肺癌的治疗中也有了一定应用[14]。免疫逃逸和肿瘤清除效果密切相关,非小细胞肺癌细胞表面程序性死亡受体1可基于低免疫性、肿瘤诱导免疫抑制、抗原调变等多种途径进行免疫逃逸,并且会影响T细胞能量代谢,破坏免疫机制,影响机体对肿瘤细胞的清除。而通过联用程序性死亡受体1抗体,则能够上调肿瘤细胞程序性死亡受体1的配体水平,并激活T细胞对肿瘤的监视作用,进而抑制肿瘤细胞的生长[15-16]。在紫杉醇化疗的基础上,联用该药物,则能够进一步提高对肿瘤细胞的对抗、灭杀效果,且不会拮抗免疫疗效。该次研究结果中,研究组肿瘤客观缓解率44.00%,高于对照组16.00%(P<0.05),提示通过联合使用程序性死亡受体1抗体联合白蛋白结合型紫杉醇可提高对晚期非小细胞肺癌的治疗效果。王立民等[17]研究中,对晚期非小细胞肺癌患者采用程序性死亡受体-1抑制剂联合紫杉醇等药物治疗后,总有效率为82.61%,高于对照组54.35%(P<0.05),与该次研究结论一致,证实了该方案对治疗晚期非小细胞肺癌的价值。而其治疗有效率高于该次研究,考虑其纳入对象为非一线化疗进展患者,且基础治疗方案中联用了铂类药物。而在不良反应方面,该次研究中治疗期间研究组III~IV级骨髓抑制、中性粒细胞减少、贫血、神经毒性、胃肠道症状、关节肌肉痛、肝肾功能损伤发生率分别为20.00%、20.00%、24.00%、32.00%、20.00%、12.00%、8.00%,与对照组24.00%、16.00%、20.00%、36.00%、28.00%、16.00%、12.00%比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示该次研究用药方案有较好安全性。曹梦函等[18]研究中,研究组在紫杉醇类药物基础上联合程序性死亡受体1抗体治疗后,不良反应包括:骨髓抑制51.85%、贫血18.52%、中性粒细胞减少25.93%、胃肠道症状29.63%、感觉神经毒性33.33%、关节肌肉痛29.63%、肝肾功能损伤18.52%,与对照组48.15%、22.22%、22.22%、18.52%、37.04%、25.93%、14.81%比较,差异无统计学意义(P>0.05),也证实了该用药方案的安全性。

综上所述,对一线化疗后进展的晚期非小细胞肺癌患者采用程序性死亡受体1抗体联合白蛋白结合型紫杉醇治疗能够提高治疗效果,且不良反应不会显著增加,用药安全可靠。