老年服务合格经营者:利他主义“自然选择”

2021-10-29覃可可

覃可可 唐 钧

内容提要 本研究以社会政策为取向,以心理学的亲社会行为和伦理学的利他主义行为为理论支撑,从情感和认知、性格和人格、动机和诱因、行为和效果四个视角,试图描绘出合格的老年服务经营者的职业群像。这个群体的特点就是社会整体利益优先,具有高度同理心,具有亲社会人格,力争互利与双赢。由此本研究提出两个建议:一是设计一个心理测量工具,让希望进入老年服务的投资者对自己有个客观的估计;二是各地都已涌现出一批老年服务合格经营者,如果为其创造良好的政策环境,良性运行的老年服务市场则大有希望。

关注当前的老年服务市场,可以发现这样一种现象:一部分人投资老年服务的动机显然就是为了挣钱,但他们的机构运营却常常陷入困境,结果当然也挣不着钱;另一部分人则把心思放在做好服务上,在经历前几年艰难的创业阶段后,机构便逐渐地走上了正轨,自然而然地也就有了盈利。根据中国的国情,做老年服务也许发不了大财,但细水长流却可以做成百年老店,因为中国的老龄化进程至少会延续到21世纪末。

2019年,我们对十几位我们心目中合格的老年服务经营者进行了深度访谈。为了能够更清晰地深入讨论,我们先对“合格”这个定语做个界定。本研究所说的合格是指:(1)把服务质量作为机构立足之本;(2)成本和收益相抵后有盈余;(3)机构发展具有可持续性;(4)被服务的老人及其家属、政府相关部门都满意。

在访谈中,我们会聚焦到一个问题,就是做这一行必须心甘情愿而且有德有能。实践证明:无论国企民企,受上级指派来干这一行的,常常未必真能做好。专业的老年服务必须由真正的专业人员来做,现在成就突出的民营老年照护机构,创办人的专业精神往往非常令人钦佩,他们很多都是多次自费到日本、德国、美国等国长时间深入考察学习过的。更有甚者,从早到晚扛着摄像机跟拍国外机构所有的服务流程。回国后,他们联系实际,将所学经验与国情、市情、机构实情融合到一起活学活用,用十年、二十年时间不间断地持续对外交流和坚持本土实践,形成了为失能老人提供长期照护的宝贵经验。从他们身上我们看到,不注重这些经过实践检验的本土经验显然是荒唐的。

实际上,并不是所有的人都适合做老年服务。如以社会心理学的视角看,做这一行的人要想成功必须有亲社会人格;若从伦理学的视角来看,则须有利他主义的情怀。这就引出了本文所需研究的问题:合格的老年服务机构的经营者究竟是怎样的一群人?如果我们能够综合与亲社会行为和利他行为相关的心理学、伦理学以及其他社会科学理论,以社会政策为取向,形成一个有解释力的概念框架,也许能够比较中肯地回答这个问题。

一、利他主义的基本理论与解释框架

在用实证的方法探讨拟定的研究问题之前,我们不妨对伦理学中的利他主义和心理学中的亲社会动机、行为和人格进行一番探究,以建立起一个社会政策取向的基本理论和概念框架。

1. 与利他主义和亲社会人格相关的理论

心理学是一门从个体行为和精神过程入手来探究“什么是人性”的科学[1]〔美〕理查德·格里格、〔美〕菲利普·津巴多:《心理学与生活》,王垒、王甦等译,人民邮电出版社2003年版,第3页。。心理学理论中的“亲社会行为(prosocial behavior)”是指人们在社会互动和社会交往中表现出来的互助、合作、分享,甚至为了他人利益而做出自我牺牲的行为[2]Louis Penner, et al., "Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives", Annual Review of Psychology, 2004, https://www.annualreviews. org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141.。而伦理学理论中的利他主义,是奥古斯特·孔德(Auguste Comte)创造的概念,目的在于颂扬为他人做出牺牲的高尚品德和情操,以此作为人类行为方式的准则和评判人性善恶标准的伦理学基础[3]王德伟:《社会变迁中“主体性”的缺失与重构:从孔德的“利他主义”说起》,《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2015年第6期。。即有为他人的福利而献身的精神,它与善行、无私等概念有着密切的联系。

有学者专门讨论了亲社会或利他动机和“同理心”的关联,认为亲社会和利他主义者具有高度的同理心,他们在观察他人的困境时会因同理心而引发悲悯的情绪[4]Michael Carlson & Norman Miller, "Explanation of the Relation Between Negative Mood and Helping", Psychological Bulletin, 1987, 102(1), pp.91-108.。在这里,自我的身份和受助者的身份融为一体,即所谓心同此理、情同此心。这也使得观察者感觉自己与受困者合二而一,并被研究者界定为“感觉到一种共享的、合并的或相互关联的个人身份”[5]Robert Cialdini, Stephanie Brown, Brian Lewis, et al., "Reinterpreting the Empathy-Altruism Relationship: When One Into One Equals Oneness", Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(3), pp.481-494,.。然而,对亲社会行为再进行追根溯源,则会进入社会生物学的范畴。亲社会行为始于父母照顾子女,由于同理心的驱使,爱护自家孩子的行为又常常会扩大到其他家人、亲属、族人,再扩大到社区中的左邻右舍,再扩大到无血缘、亲缘和地缘关系的陌生人……[6]Robert Cialdini, Stephanie Brown, Brian Lewis, et al., "Reinterpreting the Empathy-Altruism Relationship: WhenOne Into One Equals Oneness", Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(3), pp.481-494,.

在心理学领域中,对亲社会或利他动机和行为的最初理解是:行动者要帮助和自己拥有相同基因的人以使其能够更好生存和发展[7]William Hamilton, "The Evolution of Altruistic Behavior", American Naturalist, 1963, 97(896), pp.354-356.。这种观点后来发展成“群体选择理论”,这就是说:个人因利他而做出了牺牲,虽然降低了自身的生存和繁殖的机会,却提升了其所在群体整体的适应性。因此,一个群体中如果有更多的“利他个体”,常会使这个群体在进化中更容易胜出[1]Stuart West, Ashleigh Griffin, Andy Gardner, "Social Semantics: Altruism, Cooperation, Mutualism, Strong Reciprocity and Group Selection", Journal of Evolutionary Biology, 2007, 20(2), pp.415-432.。

心理学的“互惠利他理论”则认为:虽然利他者做出利他行为需要付出一定的代价, 从而导致自身的适应性降低。但是如果日后直接接受帮助的人给了利他者某种回馈, 那么利他者因利他行为导致的适应性降低就可以通过接受受助者的帮助得到补偿[2]谢晓非、王逸璐、顾思义等:《利他仅仅利他吗?——进化视角的双路径模型》,《心理科学进展》2017年第9期。。蒂特姆斯在《赠予关系:从献血到社会政策》中以献血者心路历程对此做了实证研究:献血者并不要求获得任何金钱或者对等行为的回报,只是期望通过献血令其他人今后也能习得并践行利他主义行为。当然,社会上肯定也存在着某种形式的义务、规则和利益,如献血者希望能看到,自己对陌生人的善行将会在某一天、某个地方回馈到自己身上。但这种对善行的期待并不奢望其即刻就发生或者成为终极目标[3]Richard Titmuss, The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy, New York: Pantheon Books, 1971. p.238,p.216, p.238.。

在对亲社会动机和行为做出进一步研究后,心理学家指出:在影响亲社会行为或利他行为诸因素中,人格因素起到了重要的作用[4]钟华、郭永玉:《利他人格研究述评》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2008年第1期。。人格是个体在生物遗传的先天因素基础上,通过后天与社会环境的互动而形成的相对稳定而独特的心理行为模式[5]杰瑞·布格:《人格心理学》,陈会昌译,中国轻工业出版社2000年版,第3页。。一个对孪生子人格和行为的研究得出了一个饶有兴味的结论:遗传对人格的作用会因个性特征不同而表现出差异。通常在智力、气质这些与生物因素关系密切的特征上,遗传因素显得更为重要;而在价值观、信念、性格这些与社会因素关系密切的特征上,后天环境的影响则更为突出[6]沙莲香:《社会心理学》,中国人民大学出版社2002年版,第307页。。因而,亲社会人格或利他人格的形成,可能更多地与后天的社会习得相关联。

2. 一个利他主义和亲社会的概念框架

以社会政策为取向,整合心理学和伦理学中与亲社会或利他主义相关的理论,我们可以从四个角度来诠释老年服务领域合格经营者的群体特征:(1)就动机和诱因而言,老年服务领域的合格经营者愿为整体利益牺牲;(2)就情感和认知而言,老年服务领域的合格经营者具有高度“同理心”;(3)就性格和人格而言,老年服务领域的合格经营者具有亲社会人格;(4)就行为和效果而言,老年服务领域的合格经营者力争互利与双赢。

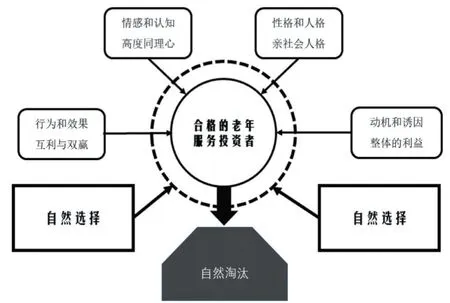

按图1 所示,我们以社会政策为取向,并将亲社会和利他的动机、行为和人格概括为经营老年服务的四个前提条件:高度同理心、亲社会人格、互利与双赢、整体的利益。以上述前提条件可以建构一个“震动筛”,将不合格的老年服务投资者筛选出来或淘汰出去,大浪淘沙的最终结果是留下了合格的老年服务机构及其经营者,从而实现对成功者和失败者的“自然选择”。

图1 成功投资老年机构:亲社会人格和利他主义的“自然选择”

当然,从市场经济理论看,这也是“看不见的手”在起作用。具有亲社会和利他主义人格的老年服务经营者,其实更能适应利润微薄但可望长期持续发展的老年服务市场。

二、亲社会和利他的老年服务经营者职业群像

在确定了本研究的框架之后,接下来,我们要用质性研究的方法,尝试利用对合格的老年服务经营者进行深度访谈的录音资料,描绘这个社会群体的职业群像。

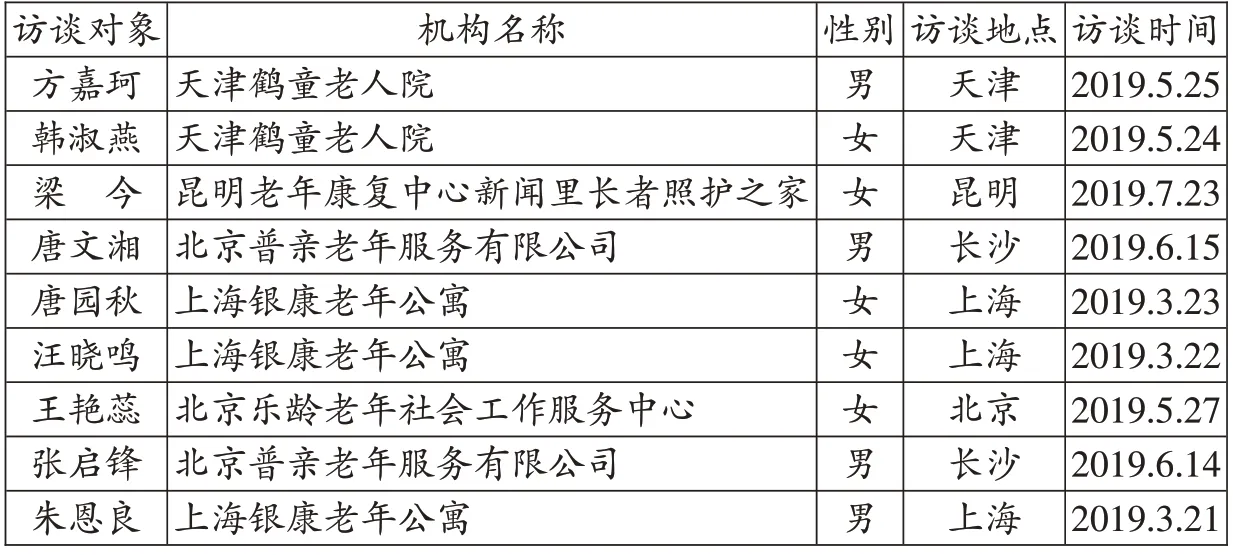

我们按拟定的标准,选择了5 家老年照护机构中的9 位老年服务经营者进行深度访谈。表1 是访谈对象以及实施访谈的基本信息。在本研究开始前,研究者事先征求了访谈对象的意见,得到他们的允许,可以披露他们的个人资料和访谈信息。论文完成后又让他们进行了确认。

表1 访谈对象一览表(按姓名汉语拼音的声母排序)

下面我们将从动机和诱因、情感和认知、性格和人格、行为和效果四个视角,以社会政策为取向,对具有亲社会和利他主义情怀的老年服务经营者进行深入的分析。

1. 动机和诱因:寻求价值与情怀

在中国,民营老年服务机构的发展,主要是被急剧变化的人口老龄化进程推着往前走的,当然也还有其他的原因,比如20 世纪90 年代下岗大潮激发的开发就业岗位的社会需要。对于这个发展趋势,所有的受访者都有共鸣。上海银康的汪晓鸣这样说:

如果没有整个中国的老龄化趋势,(中国社会)也不会把这个作为一个需求。所以我觉得,从事老年服务行业,和其他职业的不一样的地方就在这里,它是一个刚需行业。[1]引自中国社科院社会政策研究中心和复旦大学社会发展与公共政策学院合作研究的“长期照护机构运行机制研究”课题的访谈资料。下同。

如前所述,亲社会和利他行为的显著特征是“为了他人利益而做出自我牺牲”。在市场经济环境中,最常遇到的“自我牺牲”恐怕就是资金财产以及名誉地位的牺牲。如果现在我们说做出牺牲的方式是“投资”,你可能很费解:投资当然会有风险甚至失败,这是市场选择的结果,怎么能说是“牺牲”呢?但如果明知老年服务市场利润微薄,经营起来如履薄冰,特别是开业的前三四年甚至更长时间里,一般都会亏损,而且其发展前景至少到今天仍然不那么清晰,还要去投资,这难道不是一种“牺牲”?

北京乐龄的王艳蕊在做老年服务之前,曾在非营利组织做过环保,也曾进入全额拨款事业单位工作。在这些单位求个平安度日是没有问题的,但她偏偏要辞职出来办老年服务机构,还为此卖掉了在北京价值数百万的房子。在十多年的老年服务生涯中,她遭遇了许多难题,面临了许多外界的不解与质疑,但她依然坚持:

真正想做好老年服务,其实还真是特别难。2006 年开始做的时候,我觉得起码有个五年时间才能有变化。那时候,所有的人都说,照顾老人,这不应该他们家人管吗?再说还有政府呢!你干啥做这事?想当“活雷锋”?但到了2011年,开始有人说,你这是朝阳行业,做这个事还挺值得投入的。然后到这两年,很多人就开始抢着干了。真有人认为这是值得去抢的一个东西。常见的逻辑是:你不挣钱,怎么会干这事呢?确实,有时候我自己也在想,好像很难推翻这个逻辑,你不挣钱为什么干这事呢?肯定挣钱,所以大家才抢着干这个事。但是干下来,也没见谁挣大钱。

在受访的老年服务经营者中,有不少都是从各行各业“转型”过来的,而且挺多人是从更好挣钱的、有更高的职业声望和社会地位的行业和岗位“转型”过来的。如果没有亲社会和利他主义的价值理念和情怀,即前文所说的愿意“为了他人利益而做出自我牺牲”,是不会做出这样的选择的,因为坚持下去很难。

天津鹤童的方嘉珂做这一行已经有二十多年了。方嘉珂是学中医的,曾去奥地利和德国行医,收入不菲。后来回国办公司,生意也做得红红火火。他现在回想起鹤童老人院创办时的心路历程,只归纳为“单纯”二字:

我们一开场是非常难的,但是迅速地就住满了。我们嘛(天津话:什么)也没想,嘛也不懂,就是满腔的热情,为了解决社会的刚需(问题)。但突然间来了这么多需要照顾的(老人),都不知道怎么干。好嘛,这上哪知道去?就瞎干。干着干着,一年以后,被崔乃夫(时任中华慈善总会会长,民政部原部长)发现了。崔乃夫听说天津有一个从海外回来的在做护理院,就带着杨团(时任中华慈善总会秘书长)过来了。杨团那刀子嘴,开口就问了好多我们完全陌生的问题:你们投资怎么来的?你们财务是怎么回事?你们接下来怎么做?……那时我们根本没琢磨这事儿,就是满腔热情。大家就是全力以赴,不计任何成本,什么都不计。在杨团的追问下,我们这才开始往上爬坡……

天津鹤童的韩淑燕也同样单纯,她是方嘉珂经营和管理老年服务机构的最佳搭档。在访谈中,她回顾道:

当时他(方嘉珂)在德国行医,收入很不错,但他却选择了回国。1992 年我们注册了一个科技开发公司,可他的最终目的是要办老人院。当时,他的老师、同学甚至校领导都跟我说,你要拦着他啊。既然下海了,可不能两手空空就转型。但是我也没有拦住,两年后,在1994 年就正式注册了“鹤童”。办公司两年,稍微有一点积蓄,就全都砸进去了。我们租用了一个废弃的医院,年租金20万。没有老人,没有设备,什么都没有,租下来后,简单地粉刷装修,1995年初就剪彩了。就这么一个经过,但是后来的事实证明我们干对了。

我们再看其他经营者的经历:

昆明老年康复中心的梁今以前曾经做过律师,后来她选择了转行,来做老年服务机构。在访谈中梁今说:

2012年,我和一个想做老年服务的房地产老板去参观了很多机构。后来发现没有能力做这种养老社区,因为投入资金太大。但是我从中发现了一个机会,就是我们可以做服务。从一开始我们的团队就有运动康复的专业医生,所以创业初期就确定把老年康复作为服务的技术主线。当然初期也只是通过很多视频了解到国外运动康复介入老年服务的理念,所以从开始创业就落地在医院,一不小心搞了一个“医养结合”。

北京普亲的唐文湘原来干的是医药这一很有“钱途”的行当。他回顾当时的“转型”,也是感想多多:

我那个时候就是做药,做了很多年。当时医药行业黑幕挺多,总而言之觉得这个行业不够阳光,于是想要转行。理智告诉我,转入的行业一定要考虑是否阳光,能否可持续发展,是否有足够空间,然后发展空间又不能太受大环境的影响。当然,这也跟个人偏好有关系,最终决定转型去做老年服务。

上海银康的朱恩良原来在毕马威从高级经理做到合伙人,是个很高大上的企业管理人才。他参与老年服务是因为有“一批老朋友”:

其实我在退休以前,很早就和我们创始人团队的人认识,大家都是老朋友。这批老朋友,每个人都有特长,集聚起来发现老年服务是大家最感兴趣的事。很多时候你会发现做老年服务的人常谈情怀,其实讲到底就是大家觉得在这个时间、这个年龄、这种情况下做这件事情的话还是有点意思的。

上海银康的汪晓鸣原来做房地产,因为父亲的临终嘱托,她也向老年服务行业转行了:

作为创始人,作为曾经的房地产经理,我来做养老这件事,最感兴趣的第一件事情不是硬件设施呈现。当时,朋友、同学一走进即将装修的14000平米的存量物业,都很吃惊:这么大的投资?还要装修。但其实这些“硬件”改造项目对我来说真的是没有什么挑战,我知道在装修的七个月、一年工期当中我会把它变成什么样。这些对我来说不是最难的,最难的是将来要服务这些有不同生理和心理需求的老人。

在访谈中,汪晓鸣很幽默地讲了个故事,披露了她在转型初期的心态变化:

我从投资人、创始人到亲自担任一线老人院的院长是有个过程和故事的。我做过老师,做过房地产经理、老总,身份一变,弄到后来成了老人院的院长,当时圈子里说起来、听起来都不可思议。我还记得第一次人家叫我汪院长时的感受,身上鸡皮疙瘩都起来了,脸也红了,当时我真的是觉得非常接受不了这个称呼和岗位。做了以后,沉下心来,发现养老这个事,事业做成产业,真的比任何一个行业都要复杂和精细,(需要)本事和视野非同寻常。如此这般折腾,一步一步做成了银康现在这个样子。

汪晓鸣的经历说明,社会地位的跌落和职业声望的下降会对个人心理形成冲击,使人在一段时间内很难适应(从这个意义上说,应该也是一种个人牺牲)。

在本研究的访谈者一个一个的讲述后,我们想以朱恩良的一句话来做个概括:

今年在全国这个行业(老年服务)里边,我就提出来了九个字:有情怀、有温度、有良知。这是最基本的九个字。

这看来很普通,很不起眼的“九字真言”,却深刻体现了亲社会和利他的动机、行为和人格。

2. 情感和认知:具有高度同理心

同理心与亲社会行为、利他行为的关联是:当我们看到某人需要帮助时,影响我们决策的首先是我们对这个人是否感受到了同情心。当一个人显得很苦恼、很无助时,我们是否感同身受?如果产生了同情心,我们就会不计得失地去帮助他[1]沙莲香:《社会心理学》,中国人民大学出版社2002年版,第83页。。

在访谈中,上海银康的汪晓鸣将她的个人经历和对世事的观察结合起来。她说大多数做老年服务的人都是有过家中有老人处于照护依赖状态,因此需要有长期照护的经历,这样的经历让人终生难忘:

有人问你为什么要做老年服务?我发现所有做养老的人,但凡他有一段时间对老年服务这件事情的关注度很高,家里一定是发生了什么事,而且可能跟他最亲密的人有关。这基本上是八九不离十的。所以你就知道做老年服务很有意思,跟其他是不一样的。没有人会说我家要买套房子,所以我要做房地产,没有这个事情。但是就是做老年服务的,基本上原因都是有家庭和个人的经历,就是他最亲的人碰到了某些事情,这些都对他的选择和坚持产生了深远的影响。

汪晓鸣亲自服侍因脑梗死而失能的父亲走完了人生的最后一程,亲身经历让她体会到作为家庭照护者的辛劳和辛酸。当父亲临终前要求她创办老年服务机构时,她毫不犹豫地答应了。她说:

我从事老年服务的主要原因是我父亲生病,他在我出国时,突然就脑梗(死)了。父亲病了以后,就是天塌下来一样的感觉,没有任何的思想准备,没想到亲人的病能够给整个家庭带来那么大的变化。老人没有心理准备,接受不了,我觉得我父亲对自己突发脑梗(死)半身不遂感到很无奈,他很不情愿,很失落。

我父亲从昏迷中醒过来接受治疗康复不久,说:我是离休干部,住的是三甲综合医院老干部病房,条件比一般病区好。他半身不遂行动受限后,体会到了患者的感受,深感老人住院无论环境、照护都不满意。一个老干部还多少享受了国家政策特殊照顾,环境、服务尚且如此,那普通老人生起病来,那种苦痛和体验,就不可想象了。

天津鹤童的韩淑燕带着同理心和同情心谈了她对当时(1992 年)国内老年机构落后状况的观察和认识。为办老年服务机构,她和方嘉珂到全国各地考察,更有太深的感触。她说:

当时的失能老人是什么样一个状况?我们去参观(国内的老人院),那个老人家就是一个大棉被,底下是赤身裸体。而且最悲惨的是身下铺的是什么?不是像国外雪白的单子,不是!就一个油布。然后他拉了尿了,就把这油布抻走,去洗去刷。你想老人就长期睡在那油布上,它是不透气,不渗水的。当他大小便之后,就是沤着。那老人得多难受,是不是?比如说吃饭,晚饭竟然四点钟就开饭。四点钟开饭是为了什么?为了工作人员五点钟准时下班。试想我们哪个正常人四点钟吃晚饭?再说了这饭的软乎、烂乎、面乎、热乎,这些没有牙齿的老人吃的饭,谁来研究?它的营养成分,谁来配比?这些根本谈不上。我们就看到每个老人床头一个不锈钢的盆,这盆里边有个不锈钢的勺。到点饭车就推来了,拿走饭盆盛了饭菜。就一个饭盆,饭菜汤都在里边。咣!往你床头一扔。有的老人起不来,也是歪着身子自己在那吃。吃不了,吞不下去,15分钟之后饭车就来了,收着就走了,因为他们要下班了。

无论是个人和家庭的经历,还是对国内老年机构的认识,都会激发起受访的老年服务经营者感同身受的同理心。这样的同理心,应该说在中国社会是有基础的。其实在社会上,也因有同样经历或有同样认识的人,他们给了老年服务机构很大的支持。

北京普亲的张启锋讲了个与同理心相关的在海南租房办老年服务机构的故事:

我们在海南选择的那个地方是一片烂尾楼别墅区,跟海南省老年病医院只有一墙之隔。共有二三十栋,都是同一个老板,普亲就租了其中的九栋来改建。一开始老板要的租金还是蛮高的,后来听说是做老人院,主要是照护那些不能自理的老人,对此老板特别有共鸣,因为他母亲就失能,对家庭的照护压力特别感同身受,便主动提出要给予支持。最后协商着以极低的租金租下了,至今已有十多年。

如果社会上有更多的人能够在老年服务和长期照护的问题上心同此理、情同此心,何愁不能早日建成遍及全国的“老年友好环境”?在老年服务机构周围的支持者中,也包括专业人士,他们是以志愿者的身份参与机构建设。天津鹤童的韩淑燕说,比如天津鹤童老人院初创时,曾受到天津市全市三甲医院护士的大力支持:

(听说鹤童要做长期照护),王桂英(天津市护理学会原理事长,南丁格尔奖获得者)把天津市三甲以上医院的所有护理部主任都给动员起来,参观我们这个机构,然后决定轮流来做服务。一到周六,各个三甲医院的护士们,(就)过来老人院做培训,教照护员怎么护理老人。三甲医院有大量二手的棉织品,他们捐献出来,因为老年服务机构棉织品的消耗特别严重。

在鹤童参观时我们见到了一种很有仪式感的场景,即在天津鹤童的每个分院里都能见到一口大缸,一般用来放书画卷轴的那种,里面放满了老年人用的拐杖。天津鹤童的韩淑燕说:

这些都是去世老人的拐杖,我们都有编号,有记录。这些老人家离世以后,他们的手杖家属也不要了,可是我们非常珍惜,把它收藏起来。二十多年下来,我们每个分院都有这么一大缸。我们有一个创意,就是说院里的社工要给每一位手杖的主人写故事,所以每一根拐杖后面都有一位老人家的百年故事。你们仔细看,每个拐杖都有离世的老人的姓名和故事。这个创意是方(嘉珂)书记的无心之举。有领导来参观,特别感兴趣,他说这个主意只有你们俩才想得出来。哈哈。

此处无“心”胜有“心”,这些拐杖寄托的同理共情,何等深沉!为什么只有他们才想得出呢?这发人深省。

3. 性格和人格:具有亲社会人格

如前所说,人格是先天因素与后天环境相互作用形成的独特且相对稳定的心理行为模式。个人性格特征对老年服务管理者的亲社会或利他的决策起到关键作用,走访中我们发现,老年服务机构管理者必定具有乐于助人的亲社会和利他主义的人格特征。

上海银康的唐园秋作为机构中失智老人照护的管理者,自认为“被老人所需要”是她的“个人特质”:

我是老年人特别想亲近的那种人。可能就是同样一件事情,别人去跟他讲,他不买账,然后我去沟通他会稍微好一点。老年公寓这边,有几个老人,有一些比较有个性的,我跟他们去协调沟通,他们就觉得比较好接受、比较认可,甚至会有一些依赖。可能我个人的这种责任感和使命感还是相对比较重的,这是我的个人特质,觉得这些老人非常需要我,就一直工作到现在。

上海银康的汪晓鸣在访谈中谈到了“阿甘”和“堂吉珂德”,那么,她认为在这两个文学和影视形象的背后,又有怎样的一种人格和性格呢?

我经常和朋友开玩笑说自己很像《阿甘正传》里的阿甘。有人问我,什么人适合做老年服务?我说第一要做阿甘,第二要做堂吉诃德,坚持和热情。对于用什么样的人,但凡一个比较沉静也有爱心的人就比较适合。社会关系可能不是很广泛,事业不是很红火,这样的人反而能静下心来。但凡那种能说会道,(在社会上)呼风唤雨的,绝对坚持不了,也留不下来。

从老年人权益的高度出发,天津鹤童的韩淑燕以下这段发自肺腑的话语,可以代表本研究关涉的各位老年服务机构经营者的心声:

老年人群体是共和国的资深公民,他们有权利分享改革开放带来的红利和成果。他不是生下来就80岁,他一生都是节衣缩食低工资,在计划经济时代度过了大半生。他晚年应该有尊严地生活。(但)谁来保障?尤其当他失能之后,医院宣判不治,他到哪里去?如果回家,对家属、孩子就是一个巨大的负担,是吧?他回家以后,因为病重了、失能了,子女长期照护不现实,他们要生存。所以我们要承担起这样一个社会责任。其实很简单,就这么一个朴素的愿望。

总之,“看不到回报的贡献”这样的人格和性格,是需要用时间来打磨的,正如昆明老年康复的梁今所说:

我做了这么多年,慢慢把性子磨得沉下来了,我的心态不一样了。很长时间我们做的是看不到回报的贡献,老年服务不会一蹴而就,马上有成果。可能是我们到了70岁的时候,这些孩子们(从事老年服务行业的年轻人)到我们这个年纪的时候,老年服务行业才能凸显出它的真正价值。

从对昆明老年康复的梁今访谈中,我们似乎体会到心理学理论所说的,亲社会或利他主义的人格主要是后天习得的。它可能是从激发亲社会动机到鼓励亲社会行为到最后定格为亲社会人格,然后再外化为“性格”和“行动”……。也就是说,“一群”成功的老年服务经营者仍然在修炼之中。

4. 行为和效果:力争互利与双赢

我们不要把成功的老年服务经营者看作“圣人”,他们其实也和我们一样是天天都“食人间烟火”的凡夫俗子。正如在前文中提及的蒂特姆斯所说,其实并没有“纯粹的利他行为”。亲社会行为或利他行为的实践者也希望看到自己的善行在将来同样发生在自己身上,这与大多数中国人坚信的“人之初,性本善”和“好心必有好报”的基本观念是一致的。

因此,梁今对这个问题的回答是,今天做老年服务的目的就是指望明天老了有个好归宿。这是一个有了一定年龄感的服务经营者对“回报”的最直接表述:

我就要得到回报,对我来说唯一的回报就是我跟李东巾(昆明老年康复中心第一任院长)讲,等我老了,你们对我好一点,能够给我好的服务,让我可以好好面对死亡!这就是我唯一的希冀,所以说我拼了老命地做老年服务。

对于老年服务,年龄越大,需要就越迫切。对于年龄更大的经营者,相应的“回报”也就很重要,很实在。访谈时,上海银康的朱恩良很有感慨地对比了十年前和十年后的想法:

我觉得不要急着赚钱,这个也很重要。当然,如果急着赚钱的话,也不会做这个事情。(问:是不是也会考虑到自己将来需要照护,或者考虑到现在父母亲需要照护?)这个肯定是有一点关系的。创业的时候,觉得家里的老人或亲属碰到长期照护的问题很为难,如果有这样的机构也是蛮好的。其实,现在我家里的亲戚有好几个都住在这里。至于说自己,当时觉得还蛮远的。不像现在,十年前和现在就不一样了。自己也觉得这十年中好像衰退得很厉害,很快就觉得自己的(照护)需求也越来越近了。

从另外一个角度看,社会上的赞誉和机构积攒的人气也可以说是一种回报。方嘉珂谈起天津鹤童初创时得到老人和家属捐款捐物的支援和帮助时非常自豪:

那时候(1994年),政府补贴一分钱没有,根本不存在。但是我们人气十足,一年就住满一百多。不光是老人看好我们,还有很多老人背后的家人的支持,家人的捐赠。五花八门,捐赠美金的,捐赠燃煤的。那时候冬天取暖还烧煤,他们给你一车车地捐煤。有境外专家学者来考察,我们那时没有车,但家属给你派车。能有这些个资源完全是因为你做的是堂堂正正的事儿。

走访中我们发现,90后的年轻人对“受益”“回报”的感受就不一样了。他们在乎的是“生活更有价值”和“不断进步成长”。看看上海银康的唐园秋用诗一样的语言的表述:

会有这样的时候,银康当中的某一个场景,或者是某个人的某一句话,会突然点燃了你的小宇宙。这种时候,我们一般会称之为感动或者是温暖。经常有这样的温暖和感动,我们会觉得我们的工作和生活更有价值,我们会不断地进步,不断地成长。我们会越来越成熟,越来越懂得为理想而努力。带着这份成长和价值观,不管是银康还是我们,都会越来越美好。

我们以汪晓鸣的一段话来结束这一段的讨论。她从更加宏观的社会层面谈了自己做老年人照护的体验和感受,以及老年服务对个人和家庭的影响:

从事老年服务行业,和所有其他的职业选择不一样。令人关注也令人着迷,这个是蛮有意思的。老年人的照护问题吸引眼球是因为每个人家里都有老年人,正在或即将有照护需要。老年照护不但有社会关联度,也有个人和家庭的关联度,但是关联度与有效的服务和支付得起的服务还是需要适配和优化。这个对我来说是一个非常深刻的体验。

俗话说:隔行如隔山。真是不一样的职业,不一样的感受!实际上,对充满亲社会和利他情怀的真正的老年服务和合格的经营者来说,我们怎么夸赞也不过分。

三、结语

以上我们试图从高度同理心、亲社会人格、整体的利益、互利与双赢四个方面,并且用合格的老年服务经营者自己的语言,描绘了他们平凡而又亲切的职业群像。

马斯洛的“需要层次论”,最初是“五层次金字塔模型”,即第一层“生物和生理的需要”,第二层“安全的需要”,第三层“情感与社交的需要”,第四层“尊重的需要”,第五层“自我实现的需要”。20世纪60 年代后,马斯洛又对金字塔的层次进行了调整,增加了第六层“认知性需要”,第七层“艺术性需要”;最后,在金字塔塔尖位置,加上了第八层“超然性需要”。其实“超然性需要(transcendence needs)”,指的就是帮助他人实现自我价值[1]罗伯特·亚当斯:《社会工作入门》,何欣译,北京大学出版社2016年版,第18页。。 按马斯洛的说法,在这个更为完整的人类需要层次金字塔模型中,亲社会的或利他的帮助别人的需要,被戴上了人类最高层次精神需要的桂冠。

需要说明的是,我们写这篇文章的初衷,并不是国内常说的“树典型”。研究的受访者都是普普通通的老年服务机构经营者;而说“合格”,也就是基本上符合前文中所设定的那四条“标准”。实际上,如果真有亲社会和利他的人格,可能在不经意间就成为“合格”者。在我们熟识的这些受访者中,并没有谁刻意地或经常地一条一条去“对标”“达标”,因为他们都有利他的“情怀”。

质性研究本来就不追求“代表性”,这里记录的只是一群人经营老年服务机构的经历和他们的心路历程,能不能引起同行乃至广大人民群众的共鸣,就看事件本身的诠释力了。我们在论文中用了受访者的真实姓名和机构名,想表现的只是我们所讲的故事的真实性。这些机构和人名,至少应该在圈内都是为大家熟识的,无须我们再去为他们锦上添花。

由此,我们有了一个进一步研究的潜在计划,就是用心理学的理论和方法设计一个心理测量的工具,可以让所有希望进入老年服务领域的投资者在做出决定以前,对自己有个客观的估计(省得进入后才发现自己不适合而处于进退两难的境地)。当然这不是我们可以独立完成的,所以在本文中我们特别强调论文的“社会政策取向”,希望这个计划能够得到心理学家特别是社会心理学家的支持。

近年来,在老年服务领域,“病急乱投医”现象严重,公帑私财,耗资不菲,但老年人的安全感、获得感和幸福感却似乎并未得到多少提升。实际上,全国各地都已经涌现出一批与我们的受访者相似的有情怀、有能力、有成就的专业老年照护机构经营者。国家如果能够为其创造良好的政策环境,择优予以扶持,再推广开来,良性运行的老年服务市场则大有希望,或者说中国社会一直为之惴惴不安但又无法躲避的人口老龄化也就变得不那么可怕了。