叙事、互文与可视化:文献学视角下的近现代报刊地图

2021-10-29潘晟

潘 晟

内容提要 近现代报刊地图是尚未得到充分利用的一种很有价值的史料,它总量较大,虽然从科学测绘的角度看质量参差,但是从史学研究的角度看其类型多样、内涵丰富;虽然其在分布上存在着集聚与离散并存的现象,即某些时段某些地区某些种类明显集中,而其他类型则较为分散,但是大多数报刊地图有着明确的上下文语境,而且往往其叙事具有连续性、日常生活性的特征。这些地图不仅仅是文字报道的图像说明,更是近现代社会的可视化呈现。它们与其他资料构成互文,既可以对研究近现代社会起到互补阐释的作用,又可以较好地推进近现代社会空间史研究。

报刊是近现代史研究的重要资料,其对于历史研究的价值已经得到了不少讨论[1]较为全面系统的讨论如周兴樑:《中国报刊资料与近现代史研究》,《中山大学学报(社会科学版)》2005年第1期;李良玉:《报刊史研究与报刊资料的史学利用》,《江苏大学学报(社会科学版)》2008年第3期。,但是在已有研究中还很少提到近现代报刊中刊载的地图(简称为报刊地图),更没有将这些地图资料作为一种独立的文献对待。这些地图,不仅对于地图学史、地图史以及近现代历史地理研究有价值,作为一种文献类型,对于近现代史研究的其他领域也有参考价值,值得展开系统的整理、讨论与利用。本文试从文献学的角度对其进行初步的探讨,为相关研究提供参考。

一、近现代报刊地图分布的基本特征与总量的初略估计

1. 近现代报刊地图在分布上集聚与离散并存刊载地图的近现代报刊可以分为两类:一类是专业期刊,一类是大众报刊。无论专业期刊,还是大众报刊,所刊载的地图在内容方面主要是文章的附图;也有不少地图虽然与文字内容有关,但是并非从属于某篇文章;还有一些则是独立于文字的地图。在绘制方法上,近现代报刊地图既有示意地图、专业测绘的精确地图,也有采用地图或地球元素的象征图像。总体上看,精确地图主要集中刊载在专业期刊上,这在近现代地质学、地理学、水利、工矿、交通等专业期刊上表现最为突出;而大众报刊上的地图则以示意性地图最为常见,但是也存在相当数量的精确地图。

地图在近现代报刊上的分布总体上既有集聚的一面,也有离散的一面。兹略举几例,以为说明。如1910年创刊的近现代著名地学刊物《地学杂志》,至1937年停刊为止,共出版181期,约刊登1500多篇文章;从1911年第11、12号合刊起,它的封面即以一幅地球图为背景,具有很强的象征意义。该刊影印版出版时,靳润成所撰《张相文与〈地学杂志〉》(代前言)就特别提到了该刊卷首的“图迹”栏目所刊登的地图,“有地形图、地质图、地貌图、水系图、古迹图等”“近百幅”,这些图“都是极为珍贵的历史文献”,但是他以为“每期附地图一幅”则不确[1]靳润成:《张相文与〈地学杂志〉》,载天津市地理学会编:《地学杂志》影印本(第1册),天津古籍出版社2009年版,第1—5页。。实际上,《地学杂志》每期刊首“图迹”栏所附并非都是地图,另外,创刊之初受印刷与期刊版式等技术条件及学术共同体力量的制约,除了“图迹”栏目外,专题文章较少附图。一直到了后期,在“图迹”栏目之外,专题论文的随文附图数量开始增加,最多的或许是终刊号(第181期),该期各篇论文所附大小各类型地图40余幅。总的看来,更多的情况像1910年第3、4期合刊号那样,只有一幅地图(该合刊号目录上为《大连电气铁道路线图》,正文实际刊出则为《大连市街图》)。虽然如此,考虑到该刊各期所附单幅地图和专题论文的附图很不稳定,依据初步的翻阅,保守估计该刊所附各类型地图总量在200幅左右。

而1934年创刊的《地理学报》,从1934年到1948年共刊出15卷,共24期,发论文138篇[2]参见姚鲁烽整理:《〈地理学报〉1934—2013年的出版数据》,《地理学报》2014年第5期。。受时局及期刊编辑不稳定影响,《地理学报》常常不能按时出刊,多期合刊(1947年第14卷之第3、4期合刊;第15卷之2、3、4期合刊)或干脆出年刊(1937—1944为年刊;1945—1946、1949—1950为两年合刊)的情况常见。各期之间所刊地图数量很不均衡,如1936年12月出版的第3卷第4期,随文共刊有12幅地图。但是1938年的第5卷仅刊载随文地图5幅,1939年的第6卷全卷只有1幅地图,1940年的第7卷全卷也仅有4幅地图[3]《地理学报》第3卷第4期(1936)、第5卷(1938)、第6卷(1939)、第7卷(1940),自藏。。《地理学报》随文所刊地图总量按已经查阅的情况计算,大概在50幅左右。

在报纸方面,就大家熟知的《申报》而言,据笔者初步的翻阅,从1872年到1949年,不计广告,其刊载的各式地图就有1000余幅。若是算上广告中的地图,则《申报》所刊地图的数量可能还要增加百余种(因广告中的地图连续地反复刊登,故而不能以出现的次数计,而应以形式相异的种数计)。除了《申报》外,其他报纸偶尔也随文刊载地图,即使当时的画报,如《良友画报》《北洋画报》也曾刊有少量地图。

根据对近现代报刊的上述初步调查,大体上可以认为其所刊地图在分布的集聚性上表现为两个方面:其一,部分专业期刊及大众报刊上地图的数量远较其他刊物为多,具有明显的集聚特征;其二,即使刊载地图较多的期刊和报纸,不同卷期之间地图刊载数量也存在明显的分布不均衡,有些特别多,有些则很少,甚至不刊登。

而分布上的离散性也可分为两类。其一,部分近现代期刊和报纸不仅没有刊载过地图,甚至连采用地图或地球元素作为象征图像的情形都没有;部分近现代报刊虽然刊载有地图或作为象征图像的地图元素,但是极为零星,极为分散,一种报刊可能也就刊载了几幅地图。这是刊载地图的数量在不同报刊之间的分布上的离散。其二,则是指在刊载地图较为集中的报刊上地图刊载在时间分布上规律性并不明显,造成地图刊载在同一报刊内部的时间分布上不均衡。

近现代报刊地图在分布上集聚与离散并存的现象,是文献分布不均衡性的突出表现。

2. 近现代报刊地图总量的初略估计对于近现代报刊的存世量,尚有不同的看法。《1833—1949全国中文期刊联合目录》(包括增订本、补充本)收录全国56个主要图书馆馆藏期刊36000余种,《中文报纸联合目录》(初稿)则收录7800余种旧报纸。倪俊明依据这两种大型目录,认为保守估计现存近现代期刊与报纸共约5万种以上[1]倪俊明:《近现代报刊的史料价值及其保护和整理》,《图书馆论坛》2010年第6期。。这是利用20世纪编目工作做的估计,虽然偏保守,但是仍然反映出近现代报刊的存世量相当庞大,是近现代史研究丰富的资料库。

在现存36000余种期刊中,按刊载地图可能性从高到低排列,依次为地学类期刊、各类国家建设有关的专刊、通俗文艺类一般性刊物。依据《1833—1949全国中文期刊联合目录》(包括增订本、补充本),通过刊名首字检索,并剔除明显不太可能刊载地图的公报、统计会计类期刊等之后,地学类专业期刊,大体上测绘类8种、地理学类36种、地质类23种、史地类18种、土壤类49种,共134种。建设类包括水利类34种、交通类29种、公路类16种、铁路类31种、边政专刊48种、土地类6种、矿业类32种、旅行类10种,共206种。两项相加得340种。这是依据目录以及初步调查,约略所得的可能刊载地图较多的期刊种类的最低数。考虑到这里面各类期刊存续时间极不均衡,刊载地图也丰歉不均,以每种刊载10~50幅计算,这类专业期刊刊载各类型地图的总量在3400~17000幅之间。

在上述估计刊载地图可能较多的期刊之外,其他的刊物也并非完全不刊载地图,比如当时的民政类、经济类、教育类期刊也较有可能刊载地图,还有各大学自然科学类学报,以及以各省区、县区地方民情为中心的刊物,也往往需要刊载地图来介绍地方地理、物产等。这类期刊的数量虽未经统计,但是与专业期刊相比数量要大不少。因此即使在36000多种期刊中绝大多数可能刊载地图的数量接近于零,仅就可能刊载地图的期刊而言,其总量也还很可观,初步估计其刊载的各类地图的数量不少于2万幅。

与期刊相比,以新闻为中心的报纸出于新闻报道图文并茂、直观呈现时事的目的,刊载地图的可能性或许要略高一些。如上文所述,《申报》从1872 年到1949 年,不计广告,其刊载的各式地图就有1000余幅,平均起来大约15幅/年。依据初步的调查,《申报》刊载地图的年平均值在所有报纸中可能是最高的。虽然现存7800余种报纸的类型多样,存续时长也极不均衡,如《申报》这样的是极少数,但是考虑到报纸广告与时事报道需要图文并茂的特点,即以每种报纸年地图刊载量仅为《申报》的十分之一即每种每年刊载1.5幅地图计算,报纸随文地图的总量也可达到11700幅。

依据上述较为保守的估测,近现代报刊地图总量在3万以上。这个估值虽然较为初略,但是它大体上可以表明近现代报刊地图的数量很大,对于理解近现代地理与空间问题是非常值得关注与可以利用的不可多得的资料。

二、近现代报刊地图的地图学类型与质量的多样性

近现代报刊上刊载的图像资料与地图有关的,大概可以分为两大类:一类是采用地图或地球为背景或元素的各种图像;一类是各种形式的地图。

第一类以广告和漫画中最为常见,虽然并非纯粹的地图,但是其采用地图或地球作为表达的语言,是希望借助地图或地球的形象来达到隐喻的目的,因此其中的地图或地球形象作为形式的符号语言,是深深地介入近现代社会历史之中的,对于讨论近现代历史的地理与空间,以及与之密切关联的意识形态问题,是很值得重视的史料,应该被纳入地图史、近现代历史地理研究,以及近现代史研究的史料范畴内来讨论。

第二类各种形式的地图,从其对地理要素的绘制方式来看,可以分为示意地图与精确地图两大类。近现代报刊特别是报纸上刊载的随文地图与广告地图,从其描述地理要素的绘制手法上看,示意性质的占大多数。这些地图不仅缺乏经纬度数据,而且对于具体的地方与地理要素的描述,也多为概略的示意性质。但是这类示意性的地图,对于当时读者了解与之相应的地理知识或空间知识并无障碍,有些还很有帮助,这是由此类地图作为图像或符号语言所要达到的意义与表达效果相符合所导致的。

至于近现代报刊上所登载的精确地图,所谓的“精确”,其含义有以下两个层次:一是在当时的技术条件下所能达到的精确;二是对上下文语义的精确反映。

相当多的专业期刊,其中特别是与地学有关的专业期刊如地理学、地质学、地图学、交通、水利、建筑、矿业等领域期刊所刊载的地图,大多是以近现代测绘技术为基础的测绘地图。它们的精确程度与当时测绘人员能力,以及测绘技术与测绘条件相关,总体质量较高。如《地理学报》1936年第3卷第4期奥地利人费师孟《黄山地形考察》(严德一译,第685—696页)一文所附4开彩印《安徽黄山地形图》(费师孟,时任中央大学教授)、《地学杂志》1937年第1期(总第181期,即终刊号)所附《实测包头市城关详图》等就是认真测绘的精确地图,质量很高。其中费师孟的《安徽黄山地形图》,以个人所见地图而论,此后黄山地图的绘制大多以此为基础,其影响极为广泛。

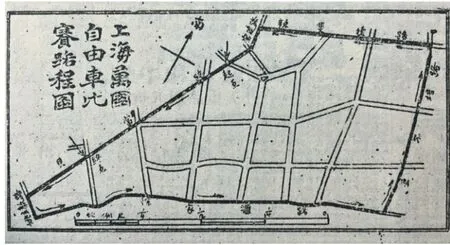

报纸也偶尔刊登最新的实测地图,比如《申报》1932年2月26日第3版刊登的由著名地图学者苏荣甲绘制的《上海战区图》,就是作者依据实地调查对1932年“一·二八”事件过程的地图再现。但是报刊上此类实测地图特别是以近现代测绘技术为基础的精确绘制的地图属于少数。这与报纸要求快速报道时事有关,也与报纸编辑技术、编辑力量有关,无可厚非。虽然报纸所刊地图大多数属于利用现有地图资料编绘而成,直接的实测地图较少,但是其中不少也是很精确的。这种精确体现为依据可资利用的各类地图资料的编绘,对与报道内容相关的地理与空间位置,及其地理关系和空间关系的准确再现。比如《申报》1926年5月15日第2版《上海万国自由车比赛路程图》(图1)、1931年12月6日第10版《万国竞走比赛路径图》等,就是为城市户外运动会编制的赛事地图,对竞赛地理与空间的描述很精确。

图1 《上海万国自由车比赛路程图》(《申报》1926.5.15-2)

在精确表达地理与空间信息的科学实测和编绘地图之外,报刊上刊载的更多的是示意性的地图。此类地图若从测绘学的要求出发来评判的话,并不是高质量的地图;但若是从地理关系或空间关系的准确性和意义的准确性来判断的话,其质量也并不低。如《申报》1925 年1 月1 日第23 版所刊渣华邮船公司启事,附有一幅《渣华邮船公司之航线》(图2),该图就很准确地表达出了渣华邮船公司所经营的航线的地理布局。从地理或空间关系,以及公司业务的空间意义角度看,这是一幅质量很高的地图。

当然,报刊上所刊的各类地图中,也有不少无论从哪一个角度看都质量不高的。如《申报》1914年8月20日第3版所刊《比国战地图》(图3),对第一次世界大战初期比利时的战争处境表达得极为模糊,几乎完全看不出该图表达的内容是什么。

图3 《比国战地图》(《申报》1914.8.20-3)

总体上,近现代报刊所刊载的地图类型与地图质量的多样性非常明显。这既是当时地图学知识现状的反映,也是出版印刷技术能力的体现,更是报刊文体与编辑条件所致。这种多样性,为今天通过这些地图理解其所属的时代的历史与历史地理问题,提供了思路的多样性。

三、近现代报刊地图的叙事性

1. 近现代报刊地图往往具有连续的叙事性单幅的地图或独立的地图集,地理图像作为主体有一个特点非常突出,即它将不同时间和空间的信息压缩到一个确定的时间截面和地理截面之上,这是由于地图必须截取唯一的时空横断面作为描述与承载地理信息的图像,因此我们看到的单幅地图或独立地图集的图像既是一个时空压缩的集合,也是一个确定时间与空间截面的集合。况且无论是单幅地图还是独立的地图集,大多数时候只是表达地理信息或空间关系,虽然所表达的地理信息与空间关系是生活共同体的集合,但它并不是社会事件的地理信息或空间关系的表达,属于地理叙述,一般不属于事件叙述,也较少具有叙事的连续性。

至于不断再版的单幅地图或独立地图集,如果不同版次之间有修订,那么也具有一定的连续叙事性,不过这种叙事性主要是叙述地理信息变动,要理解地理信息变动背后的社会事件则还需要更艰苦的工作与好运气。

但是,无论是专业期刊,还是大众报纸,其所刊地图资料,相当一部分具有连续的叙事性特点[1]近现代报刊史料的连续性特点,早为学者所注意,参见桑兵:《晚近史的史料边际与史学的整体性》,《历史研究》2008年第4期。。专业期刊,有时会就某一论题展开争论,从而可能会在该论题的讨论过程中汇聚起连续的地图资料,构成关于该论题的连续的地图叙事。

而作为大众传媒的报纸,追踪热点事件,随之展开持续报道最为常见。在这个过程中,若附有地图,这些地图所描述的地理信息与空间关系虽然是为了更好地报道事件,帮助读者更好地理解与认识事件的地理信息以及空间关系,但是同时这些地图也是该事件发生、发展的叙事。这种叙事既是地理叙述与空间叙述,也是事件的过程性叙述。它在内容上既有通过可视化直观再现文字信息的方式而有助于读者理解的一面,也有通过绘图语言对事件进行补充描述的一面;甚至有些地图并不从属于某一篇报道,本身就是对事件的独立叙述,并与一组报道相关联。在这个过程中,由于事件的持续性与报道的持续性,很有可能就会积累起与该事件相关的连续的地图资料,其叙事性特征与叙事的连续性就会得到充分表现。如《申报》对1924年江浙军阀混战的报道前后就用了8幅地图,而与北伐战争相关的地图资料就更多;若以1937年全面抗战爆发后的抗战报道为统计对象的话,地图资料的数量就更大,其连续性与叙事性也更强。类似的情况在《申报》对第一次世界大战与第二次世界大战欧洲战场与北非战场的报道中也表现得非常突出。

2. 近现代报刊地图,图与事结合,上下文语境明确各种形式的单幅地图,或者是各种成册的地图集,作为主体的地图是其所处时代生活共同体的信息集合,它的上下文语境由两个方面构成:其一是地图的图符、图注,以及具体的文字说明;其二是与图符、图注、投影等绘图的技术方法,以及印刷、出版、经费等绘图过程相关的、隐藏在地图背后的历史背景与社会环境。不过,由于单幅地图以及地图集主要描述对象是地理信息,主要功能也是解决各种与地理相关的问题,大多数情况下并不是以社会事件为表现对象,因此图与事的结合是隐喻的,并不是直接的,也没有那么明确。

而近现代报刊地图与单幅地图或独立的地图集相比,一般都是与社会事件相伴随,图与社会事件结合成一个整体。报刊地图大多数镶嵌在它的文章之中,它的上下文语境不仅仅包括地图的画面和文字注记,还包括相当数量与之伴生的文字报道,这使得此类地图的上下文语境明确而丰富。这是近现代报刊地图极为显著的特点。如1928年5月3日《申报》第9版刊载《济南下后之战事形势图》,同期同版面《公电》栏目有冯玉祥电、战地新闻社电;《国内要闻》栏目则有《克复济南之徐讯》(包括“三路包抄之情形”“战会委员会北上工作”“奉安敌军完全缴械”“变兵抢掠张宗昌逃”“李景林结束东北军”),以及《蒋总司令北上赴济》《济南克复后之首都》《济南震动后之津讯》等,前后版还有相关报道,这些内容有助于深刻理解《济南下后之战事形势图》。不仅如此,若与《申报》同年5月9日所刊《济南城与商埠图》,7月22日第11版所刊《五月三日日本于济南商埠设置东亚守备线之图》《五月八日济南四周之形势图》及相关报道相联系,则在图与文之间形成上下文联络的同时,图与图之间也形成了连续的上下文叙事,呈现了从北伐军“攻克济南”到日军制造“济南惨案”之间的空间叙事过程。

3. 近现代报刊地图涉及广泛的日常生活普通地图和地图集,或以普通地理信息为对象,或以专题地理信息为对象,也有少数以热点事件的地理信息与空间过程为对象,是一种概略的抽象描述的均质化的世界,只有在极少数的情况下才会以具体的日常生活世界作为对象。与此相比较,近现代报刊所载地图,其描绘对象与单幅地图或地图集相比发生了根本性的变化。它所要描绘的不是均质化的专业性的或者专题性的世界,而更多的是具体的、细节性的、日常生活性的、正在发生的现实世界,是非均质化的日常生活世界。因此近现代报刊地图所呈现的内容,大到军事与政治,小到街头案件或商品销售,举凡军事、政治、经济、学术、文化与娱乐,涉及社会生活的方方面面。

以《申报》为例,表现日常生活世界的地图类型丰富多样。一是商品销售,如1926年4月2日第6版关于绸缎销售的《上海利用绸缎竞卖场地址图》,同年月18 日第2 版所刊《五峰绸缎洋货局地址图》;二是商家开业,如1933年12月1日第1版《商务印书馆静安寺支店·霞飞路支店地址图》,是商务印书馆新开文具分店的开业广告地图;三是体育赛事,如1931年5月16日第12版《全沪十二英里长途竞走路程图》是竞走比赛的路程图;四是突发灾难,如1927年3月23日第10版刊载的《闸北大火路线图》,就是极为难得的一幅城市火灾事故地图;五是刑事案件,如《申报》1946年12月10日第9版有一幅很小的《深圳惨案发生地点》地图,描述了一起发生在深圳与香港交界地带的刑事案件的案发地点。

四、近现代报刊地图的互文性

近现代报刊地图,是一个庞大的史料库,它们不仅仅是文字报道的图像说明,更是近现代社会的可视化呈现,其对于历史研究乃至其他社会科学研究的价值是一个值得探讨与挖掘的论题,可以展开讨论的方向很具有想象的空间。首先,值得重视的是,它们与报刊文字本身构成互文,相互之间可以起到互补阐释的作用。

1. 中西方语境中的互文“互文”是中国古诗文中锤炼文句的修辞手法,也是训诂中阐释这种修辞手法的方法,汉代郑玄以来多有阐释,有不同的称谓(互言、互辞、互文见义、互文备义),一般概括性总称为“互文”。李锡澜将之分为两类:一为互补式互文,一为互训式互文。常见的为互补式互文,一句之内,二句之间,前后各有省文而又在意义上互相补充,其特征为“分言省文,合文见义”。也就是在密切关联的前后文里,以省略文字的形式而收到完整表达的效果,以精炼的文字反映全面完整的内容,字少意备,字去而意留,是古代作家运用语言、遣词造句的艺术创造[1]李锡澜:《“互文”辨》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1984年第4期。语文中关于“互文”的讨论很多,较为通俗易懂的还可参见杨友苏、王雅琴:《关于“互文”研究中的几个问题》,《修辞学习》1999年第1期;刘承汉:《也谈“互文见义”》,《华中师范大学学报(哲学社会科学版)》1987年第5期。。

而在当代西方文论中有一种理论翻译成中文时被称作“互文性”(intertextuality)理论。一般认为,巴赫金在讨论陀思妥耶夫斯时提出复调理论、对话理论和“文学狂欢节化”概念,而后法国符号学家朱丽娅·克里斯蒂娃在《符号学》中提出“互文性”理论,认为:任何作品的文本都是像许多行文的镶嵌品那样构成的,任何文本都是其他文本的吸收和转化,不同文本之间互相参照、彼此牵连,形成一个潜力无限的开放网络,以此构成文本过去、现在、将来的巨大开放体系和文学符号学的演变过程。这一理论提出后得到了积极响应与新的发展,不同的研究者在研究时各有侧重:米歇尔·里费特尔着重于文本与读者之间的关系;乔纳森·卡勒则从文学阅读程式角度强调了文学阅读时文本互相参照的重要性;新历史主义则强调着眼于现代视界,运用文本与文化历史语境的互文性关系来解释过去的文本,将文学与非文学一视同仁,历史文献记录、政令、法规、报章、庆典仪礼、宗教巫术、民俗活动等非文学文本与文学文本之间形成相互指涉的“互补性描述”[2]黄念然:《当代西方文论中的互文性理论》,《外国文学研究》1999年第1期。国内关于互文性理论的讨论很多,参见武继红、黄梓晴:《国内互文性的语言学研究综述》,《山东外语教学》2020年第6期。。

依据上述概括,中西方“互文”概念都与文学有关,虽然有很大的差异,但是也有相互交错的地方。吸收中西方关于“互文”的理解,我们认为,所谓近现代报刊地图的互文价值,在狭义上是指这些报刊地图与报刊文字报道之间,互有省文,在内容与意义上互相补充,两者构成互补;在广义上,这些报刊地图不仅与同期报刊文字报道之间有互文关系,与报刊之外的其他文献也形成“互补性描述”的互文关系。这种广义的互文性,相对宽泛,是史学研究中利用文献时需要注意的一种现象,类似于对同一问题利用不同类型的史料相互参证,这不在本文讨论范围内。

2. 近现代报刊地图的互文性及其类型在狭义概念的层面上,近现代报刊地图与报道文字之间的互文性,或可分为两类:一类地图与报道文字相关,两者互补;一类是地图与地图相关,形成互补。这两类互文性现象在近现代报刊中都较为常见。

地图与报道文字直接相关,但是形成的互文性也有不同类型,有些地图只是同期文字报道的地理信息背景。如《申报》1939 年4 月14日第3版《华军克复开封》与同版《开封近郊详图》(图4)构成直接相关的互文关系,但是地图没有描述事件本身,仅描述了开封近郊的地理信息,不能体现出文字报道部分“洛阳十三日电”“郑州十三日电”所描述的战事的空间过程。

图4 《华军克复开封》与《开封近郊详图》(《申报》1939.4.14-3)

而有些地图则以文字报道的事件为描绘对象,如《申报》1939 年8 月13 日第3 版《日军夜袭南口未得逞》(图5)与同期第4版《南口战区形势图》(图6)形成直接的互文关系,而《南口战区形势图》虽然没有明确的图例说明,但是看图可以知道是描绘敌我双方的战局形势,与同期文字报道构成内容互补的互文关系。不过要特别谨慎地对待这种图与文构成的互文关系:图与文是否客观地描述了事实?两者之间是否有冲突?各自又是否存在有意或无意的事实扭曲?这既与报刊的报道是随着事件的发生而产生有关,在及时、快速报道的同时难以准确把握事件,而随着事件的发展报道不断修正;也与报刊内容明显受制于主办者,以及各种利益群体的性质有关。如此等等,都是在利用报刊地图的互文性展开讨论时需要特别注意的问题。

图5 《日军夜袭南口未得逞》(《申报》1939.8.13-3)

图6 《南口战区形势图》(《申报》1939.8.13-4)

另一类情形则是报刊地图相互之间形成互文。近现代报刊,特别是报纸,对于同一社会热点事件常常连续报道,从不同角度揭示,在此过程中形成的地图,相互之间常有互文关系存在。如1928年5月3 日—11 日期间日寇在山东制造“济南惨案”,《申报》有充分的报道,并先后刊载地图多幅。如该年5 月9 日的《济南城与商埠图》(图7)、5 月23 日的《在鲁日侨分布图》(图8)以及7月22日刊出的《五月三日日本于济南商埠设置东亚守备线之图》(图9)、《五月八日济南四周之形势》(图10),这4 幅地图相互之间就构成了互文关系。

图7 《济南城与商埠图》(《申报》1928.5.9-11)

图8 《在鲁日侨分布图》(《申报》1928.5.23-10)

图9 《五月三日日本于济南商埠设置东亚守备线之图》(《申报》1928.7.22-11)

图10 《五月八日济南四周之形势》(《申报》1928.7.22-11)

虽然这几幅地图还不够详细,刊载的时间也与事件进程不完全一致,但是它们相互之间可以补充说明1928 年5 月日寇入侵济南造成大屠杀事件的一些问题。如《济南城与商埠图》清晰地描述了城墙内与城墙外商埠的空间格局,以及5 月3 日交涉署的位置。7 月22 日刊载的《五月三日日本于济南商埠设置东亚守备线之图》就更好地补充说明了当时日军在商埠的部署范围,对于理解5 月3 日交涉署残杀事件有很大的帮助。5月23日所刊《在鲁日侨分布图》虽然简陋,但是描绘出了日方发动事件的借口,以及日本在山东以及济南城的人群分布结构,也是对日本势力在济南分布的补充说明。至于《五月八日济南四周之形势》,则标出了中国军队在“济南惨案”发生前的分布情况,实际上表达了对中国军队5月11日在济南被日寇屠城惨案中的表现的失望或绝望,补充说明了中国军队在此事件中的存在状态。这几幅地图之间存在的互文关系较为明显。

近现代报刊地图对于当时社会事件的描绘,既与文字报道、也与同期地图构成“互补性描述”的互文关系,相互之间形成史料网络,可以为近现代史研究提供新的论证材料与视角。

五、近现代报刊地图是对社会的可视化呈现

空间与时间一样,是人类面对的基本问题,当代社会批判理论把它作为社会发展的本质性问题来对待[1]相关论述参见〔美〕苏贾:《后现代地理学——重申批判社会理论中的空间》,王文斌译,商务印书馆2004 年版。中文的学术史回顾可参考王志刚:《后现代批判地理学:谱系、问题域与未来走向》,《马克思主义与现实》2016年第1期。,由此形成了空间转向的潮流[2]较为系统的梳理,参见胡大平:《哲学与“空间转向”——通往地方生产的知识》,《哲学研究》2018年第10期。。当空间转向与数字化[3]数据的数字化问题,早期主要是出现在测绘与制图领域,中文较早的学术综述参见薛顺贵、赵友茂:《数字化图像处理法的过去、现在和将来》,《测绘科学》1979年第1期。1990年代中后期,“数字化”作为概念开始得到普及,相关讨论迅增。、可视化[4]中文较早讨论当代可视化技术的是医学成像方面的研究,参见管伟光、马颂德:《三维体数据可视化技术》,《CT理论与应用研究》1995年第1期。当时可视化作为概念还不流行,但是时至今日,可视化已经为各行业与专业普遍关注,技术与经验研究的发展都非常迅猛,在知网2020年篇名中包括“可视化”三字的文章就有8643篇(2021.2.25日检索)。的技术发展相遇之后,数字人文[5]参见高瑾:《量化数字人文综述》,《图书馆论坛》2020年第1期。与空间史(spatial history)[6]Jennifer Bonnell & Marcel Fortin, (eds.), Historical GIS Research in Canada, Alberta: University of Calgary Press, 2014,pp.ix-xix.钱雅妮的《汉正街系列研究之五:生产空间史》(华中科技大学硕士学位论文,2006年)讲的是作为“生产空间”的汉正街的历史,并没有提到“空间史”这个概念,但是实际上做的工作确实是街区空间历史的研究。这也提醒我们,应该反思新学术概念或术语的提出与已有经验研究的关系问题。的兴起也就顺理成章了。在当代史学的这一热浪中,数字化既是针对原始文献的,也是针对研究成果的,更是面向资料的自动化收集、分析的方法,其中可视化是分析资料与输出结果的形式,两者互为表里,正在潜移默化地改变各学科的科研生态。在数字化与可视化的浪潮中,地图文献与地理信息系统的建设是热点。在目前的相关研究中,人们更多地关注独立的地图或地图集、资料的数字化建设,以及研究成果的可视化呈现,对于地图,特别是深深地镶嵌于文字语境中的近现代报刊地图本身的可视化形态的重视还很不够。

什么是可视化(visualization)?若是按字面意思来讲,让原本看不见的内容成为看得见的表达形式,都可以称之为可视化。文字本身,相对于语音系统来说,其实也是一种可视化的表达。不过这不符合目前学界通行术语“可视化”的要求。当下之“可视化”应是指将文字及各种形式的资料转化为不同形式的图像或视频以便于视觉识别的各种形式、技术与方法[1]以“可视化”为主题的研究很多,目前从不同学科角度进行概念定义与内涵讨论的中文文献不多,各类研究对于可视化的理解各出胸臆,值得另行专门讨论。。即使在这个意义上,它作为一种表现方法,也并非始于今日,而是人类历史上长期存在的现象,从原始时代的岩画,到文明时期的绘画,再到近代以来的照片与影视,都追求直观地产生感知从而加深认知的画面表达手法。地图就是这样一种表达方法的杰出形式,是社会的可视化呈现的代表。与其他地图形式相比,近现代报刊地图在社会的可视化呈现上表现更为突出。如上文所言,这些地图叙事性特征显著,有明确的上下文,而且涉及日常生活的方方面面,是一种对近现代社会较为全面的可视化呈现形式。

近现代报刊地图呈现的是进行时态的日常社会图景。这里所谓的日常社会图景,不仅指日常生活中的油盐酱醋这类琐事,更是指社会整体每日正在发生的各种事情。作为整体的社会每时每刻都有事情发生,这些发生着的事情构成了社会整体的景象,有为人所关注的热点,和不被人注意的大多数。这些被报刊地图可视化呈现的,主要是正在发生着的社会本身,属于进行时。

这种进行时态造成了两种情形。一方面,大多数事情的未来走向很难准确预计,在这样的情形下,报刊地图所描绘的地理与空间信息,包括空间关系,也会随着事件向未来的延伸而发生变化,其所描绘的图景是进行中的社会图景的某个点或某几个点,有时在中途就截止,有时会以完成的形式出现。

另一方面,报道具有即时性,而这个过程中撰写者自身的知识、获得信息的途径以及可以凭借的知识资源不同,对于报道对象的认识具有过程性特征;相应地,报刊地图也会呈现出这种信息与知识的多源性、多样性与过程性,其中的错讹与修正,读者和研究者在理解这些地图时需要给予特别的注意。

报刊地图作为地图的一种形式,无论其对象是政治、军事、经济、商业、司法,还是娱乐休闲,都具有地图高度概括的结构化表现的特点,是社会空间结构性特征的可视化呈现,如前文提及的图7—图10,所呈现的就是1928 年5 月日寇制造“济南惨案”时,济南城内外政治军事势力空间分布结构。此外,场景的可视化,是报刊地图所呈现的社会图景中较为突出的内容。这一点在体育赛事、娱乐场所、突发事件的地图表现上较为常见。

报刊地图呈现的可视化图像,一方面为读者与研究者提供当时人们对相关社会现象的地理空间认知,另一方面由于其对当时社会空间或地理信息的结构性重现,或者场景呈现,也就为后来的研究者展开二次可视化工作提供了较为直接的依据。

六、小结

近现代报刊地图是尚未得到充分利用的一种很有价值的史料。由于保存至今的近现代报刊总量庞大,即使以较为保守的估计,其中所刊载的各类地图数量也非常可观。它们在报刊中的分布既有集聚的一面,也有离散的一面:有些报刊上较多,有些则很少甚至没有;某个阶段刊载较多,而其他时段则甚少。这些地图的类型也极为多样,既有采用科学测绘方法实测的地图,也有粗糙且表达不清显得较为随意的地图。与单幅地图或独立的地图集相比,近现代报刊所刊载的地图,一般都有着明确的上下文语境,叙事性以及叙事的连续性特征较为显著,涉及日常生活的方方面面。这些地图构成一个庞大的史料库,不仅仅是文字报道的图像说明,更是近现代社会的可视化呈现。一方面它们与其他资料构成互文,对于研究近现代社会可以起到互补阐释的作用;另一方面它们对近现代社会空间以及空间关系构成独立的可视化叙事体系,为近现代社会研究提供了更多可能性。