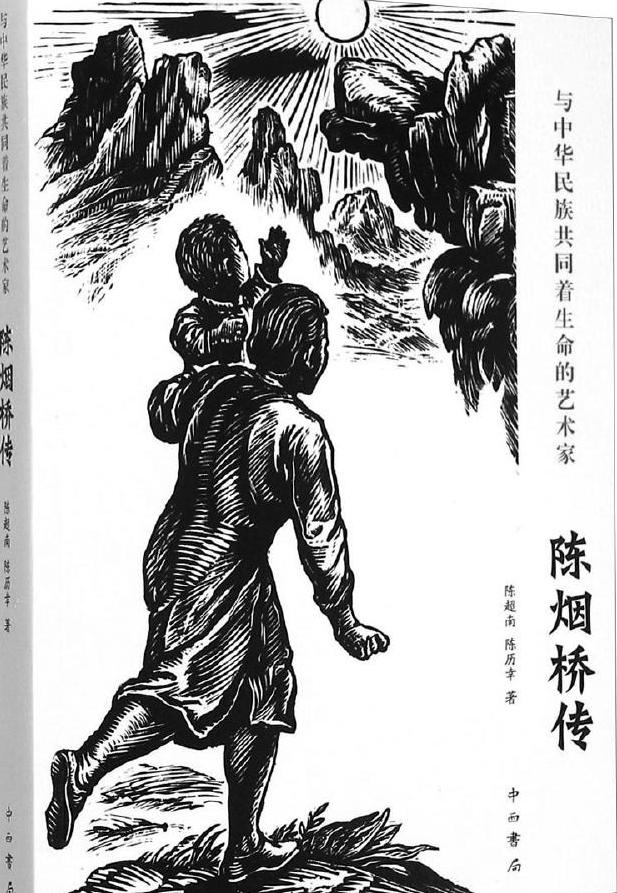

鲁迅倡导新兴版画运动的亲密助手陈烟桥

2021-10-21黄可

黄可

今年是鲁迅先生诞辰140周年和他在上海倡导新兴版画运动90周年,也是新兴版画运动中鲁迅的亲密助手、杰出的学者型版画家、美术活动家陈烟桥(1911-1970)诞辰110周年。为此,上海美协、上海交通大学、刘海粟美术馆联袂主办以《呐喊》为题的陈烟桥版画特展,于6月25日在刘海粟美术馆揭幕。笔者作为烟桥先生的晚辈、新中国初期的多年共事,参观《呐喊》版画特展时感到特别亲切。

新中国初期1950年代,笔者由中共上海市委文化艺术工作部奉命调往华东美术家协会(后改称中国美术家协会上海分会,1991年更名上海市美术家协会)供职,当时烟桥先生担任华东军政委员会(后改为华东行政委员会)文化部艺术处美术科科长兼华东美术家协会秘书长,笔者当时就在他领导下工作。笔者作为美术史论研究者,当时就构想列出撰写学术著作《中国新民主主义革命美术活动史话》的计划(该著作于2006年得到上海文化发展基金会资助,由上海书画出版社出版)。笔者那时把这一设想向烟桥先生做了汇报,得到他的热烈支持。作为学者的他,深知撰写新的美术史专著必须搜集大量相关史料,于是他主动利用工作间隙,邀我在办公室阳台的沙发里,面对面地向我提供第一手的美术史料——回忆他投身新兴版画运动的整个过程,包括他所了解的新兴版画在当时国民党统治区和中共领导的延安等解放区的发展情况,这些史料对启发我的学术研究思路,对撰成《中国新民主主义革命美术活动史话》一书帮助极大。就在这般与烟桥先生的亲密相处中,结成亦师亦友的情谊,彼此敞开胸怀交谈之下,也就对他的生平比较了解。在此略记他不平凡的生平点滴,以示纪念。

陈烟桥与鲁迅的亲密关系

陈烟桥,笔名李雾城,广东省东莞县观澜乡牛湖村人(今属深圳市宝安区),父亲与四位叔父都是旅居国外的华侨。他自1931年由广州市立美术学校转学到上海新华艺术专科学校求学起,便投身鲁迅倡导的中国新兴木刻版画运动,并参加“中国左翼美术家联盟”,大半辈子都生活于上海,而新中国时期,长期居住在上海徐汇区五原路281弄6号(新中国初,曾作为新成立的“上海木刻研究会”会址)。

鲁迅先生自1928年在上海创办“朝花社”,出版介绍欧洲“创作版画”的《近代木刻选集(一)》《近代木刻选集(二)》等为起点,倾力倡导中国新兴木刻版画运动,陈烟桥积极响应,全身心投入到这一运动中。

陈烟桥接近鲁迅,首先是阅读到鲁迅编辑出版的《近代木刻选集(一)》《近代木刻选集(二)》,既形象地欣赏感受到欧洲的“创作版画”(又称“创作木刻”)是怎样一种版画艺术风貌,更见识到鲁迅在上述《近代木刻选集》的《小引》中深刻地分析了中国传统的“复制版画”(又称“复制木刻”)与欧洲“创作版画”的关系和区别。鲁迅指出,中国传统木刻版画的兴起和发展早于欧洲,而欧洲的“创作版画”,实际上是中国的“复制版画”传到欧洲后才推进到“创作版画”。“创作版画”,因为是由画家一人完成画稿、刻版和拓印全过程,不仅创作速度快,而且便于形成版画家具有个性的艺术风格。所以鲁迅将其引进来,称之为“木刻的回国”。引进欧洲“创作版画”,目的是使中国“复制版画”(即画家作画稿,刻工刻版,印工拓印三者分工完成)的创作方法得以更新递进。鲁迅还说,木刻版画的创作是“作者捏刀向木,直刻下去”,“這放刀直干”,便于产生“有力之美”。陈烟桥为鲁迅先生如此高瞻远瞩地论述和倡导在中国发展木刻“创作版画”而折服和敬佩,于是铁定决心做鲁迅的学生,跟随鲁迅先生开展中国新兴版画运动。

接着,陈烟桥进一步研究上述《近代木刻选集》中的欧洲木刻版画,深入感受木刻用刀的刀味魅力和构成画面的“有力之美”。于是产生了木刻版画创作冲动,开始了个人木刻版画创作。

1932年至1933年间,陈烟桥连续创作了表现城市劳苦大众生活的《拉》《赶工》《工厂里》《汽笛响了》《城市背后》,描绘城市风貌的《窗》《风景》,反映“一·二八”淞沪抗日战争的《巷战》,以及为女作家丁玲的小说《母亲》作的插图等一系列木刻版画,这些作品都先后寄给鲁迅先生请求指教,开始不断与鲁迅的信函往来。据《鲁迅日记》和《鲁迅书信集》记载,自1933年4月起,陈烟桥先后收到鲁迅信札达26通之多。

鲁迅每逢接到陈烟桥的信函及附寄的版画新作,一般总是以长者的热诚给陈烟桥回函。鲁迅给陈烟桥的回函中,除了对陈烟桥的版画新作提出看法外,也提出相关问题的见解,实际上成了指导新兴版画创作的重要意见。例如,1934年4月19日,鲁迅致陈烟桥的信中说:“木刻还未大发展,所以我的意见,现在首先是在引一般读书界的注意、看重,于是得到赏鉴,采用,就是将那条路开拓起来,路开拓了,那活动力也就增大。”鲁迅在信中对木刻版画创作的表现题材提出应多样化的主张,说:“我的主张杂入静物,风景,各地方的风俗,街头风景,就是为此。现在的文学也一样,有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。”鲁迅关于“有地方色彩,倒容易成为世界的,即为别国所注意”的观点,后来成为影响整个文艺界,强调文艺创作从表现题材到艺术风格必须有中国特色的著名论断。陈烟桥接到上述鲁迅信函中关于扩大版画表现题材多样化和具有地方特色民族风格的指示,于是接连探索创作了《休息》(1932年)、《黄浦江上》(1935年)、《春之风景》(1935年)等表现劳动者在休息,以及具有江南和上海特色的版画风景画寄给鲁迅先生,作为汇报。

从鲁迅致陈烟桥的信函中可看到,鲁迅对陈烟桥甚是器重和关爱。例如,1934年4月5日,鲁迅致陈烟桥的信中提到,为了帮助陈烟桥拥有较好的木刻版画创作参考书籍,“《木刻作法》已托友人去买”。

陈烟桥遵照鲁迅先生的意见,为了改变“木刻还未大发展”的局面,必须依靠团体的力量“开拓起来”,于是积极投入新兴版画团体的活动。陈烟桥首先是参加中共直接领导在上海成立的“中国左翼美术家联盟”。之后,参加在上海美专成立的“MK木刻研究会”的创作和展览活动。随后又与陈铁耕、何白涛等成立“野穗木刻社”,并出版了传播新兴版画的丛刊《木刻画》第一期第一辑,陈烟桥还以木刻版画形式作了丛刊的封面。同时又与胡一川、夏朋、钱文兰等人组织“涛空画会”,与郑野夫、陈铁耕、何白涛等人组织“上海绘画研究会”,还与上海相继成立的其他一些新兴版画团体横向联系开展活动,从而结识了更多的新兴版画作者。

陈烟桥的诚实、勤恳,较强的社会活动能力,使鲁迅感到他是可以信任的,是可以委托协助工作的,于是使陈烟桥成了鲁迅的得力助手。

1933年底,法国友好人士,《Vu》(《看》)周刊女记者绮达·谭丽德来到上海,会见宋庆龄,谈及请宋庆龄和鲁迅出面主持征集中国的新兴版画等新美术作品到法国巴黎举办展览,鲁迅就把征集作品的事交给陈烟桥。陈烟桥会同陈铁耕一起完成了这一征集作品的任务。共征集到作品200余幅,从中选出58幅(55幅为新兴木刻版画,其余为油画等作品),于1934年3月14日以“革命的中国之新艺术”为题名,在巴黎“皮尔·沃姆斯画廊”开展。作品展出后,法国共产党的《人道报》刊文评述,旅欧华侨出版的《华侨导报》第一卷第二号作了详实报道。展览至3月29日闭幕,期间印有《革命的中国之新艺术》展览目录,内刊有陈烟桥的《天灾》、陈铁耕的《法网》、郑野夫的《1933年5月1日上海泥城桥》、叶洛的《斗争》四幅木刻版画,还刊有法国安德烈·维约的《前言》。展览会《前言》高度评价了中国的革命美术家们,在国民党统治区的白色恐怖困难条件下坚持战斗,“创作了生动淳朴和富有真正革命光辉的作品”。“革命的中国之新艺术”展览,后来又经苏联驻巴黎大使馆设法移至莫斯科展出受到好评,扩大了中国新兴版画在国际艺坛的影响。

在上述基础上,鲁迅设想有必要编一套新兴木刻版画丛书,以保存中国新兴版画运动早期有代表性的作品。于是,鲁迅又委托陈烟桥征集作品。陈烟桥经过与新兴版画作者们的广泛联系,征集到了一批作品,亲自将征集的作品送到北四川路底山阴路大陆新村9号鲁迅府上。鲁迅选了陈烟桥、陈铁耕、黄新波、何白涛、张望、刘蚬、罗清桢、陈普之等青年版画家的24幅木刻版画,编成《木刻纪程(壹)》,自己装帧设计,用12开中国传统的线装本形式,以“铁木艺术社”名义于1934年10月自费印刷出版共120册。原计划继续编《木刻纪程(贰)》等,因经费不足而停止再编。然而《木刻纪程(壹)》的出版,毕竟集中保存了珍贵的最早一批新兴木刻版画作品。

此后,鲁迅凡有事需协助,陈烟桥总是召之即来,领受任务。这种老师与学生的亲密关系,一直珍贵地保持着。1936年10月8日,上海的一些新兴版画团体与广州、北京的一些新兴版画团体联合举办的“第二回全国木刻流动展览会”在上海八仙桥青年会九楼巡回展出时,鲁迅先生抱病到展览会参观,与在场的陈烟桥、黄新波、林夫、白危等青年版画家座谈版画创作问题。那次面谈竟成了与鲁迅先生最后一次参与新兴版画创作的会晤。青年摄影家沙飞,当时用照相机摄取了鲁迅与青年版画家亲切座谈的那一历史场景。离会晤仅过11天,鲁迅先生因操劳过度等原因而于1936年10月19日病倒仙去。陈烟桥以刻骨铭心的悲痛立即在当天清晨赶到鲁迅寓所做了最后一次告别,并含泪画下了先生的遗容,作为永远的留念。

陈烟桥的版画艺术

在第一代新兴版画家中,陈烟桥是勤奋多产的版画家,迄今保存下来的版画作品有114幅,且形成了自己的艺术风格。

早期受德国女版画家凯绥·珂勒惠支表现感强烈的刀法和画面处理的影响,又吸取比利时版画家麦绥莱勒从容沉稳的表现风格之长,融合而形成他自己的那种视觉上既有冲击力,使人激动又觉得从容沉稳中有着耐人寻味之处。陈烟桥早期的版画作品基本保持上述艺术风格。新中国诞生之后,其版画艺术风格则转向细腻热情,且多作套色版画,以适应表现新中国、新时代、新生活之需要。

综合观察陈烟桥版画作品,有如下鲜明特点:

表现题材和主题的侧重点上始终关注中华民族的国家的兴旺与发展,同时也赞美讴歌祖国的乡土美、风俗美。所以,陈烟桥的版画既有重点主调旋律,又呈现多样化的音色。

面对日本军国主义的蓄谋侵略,陈烟桥是最早迅速做出反应的版画家之一。1932年“一·二八”日本侵略军入侵上海,陈烟桥就迅速创作表现国军投入反击战的《巷战》等版画作品。随后,在整个中华民族的抗日战争中,陈烟桥先后创作表现抗战题材的版画有40余幅。既有揭露日军残暴屠杀中国人民和掠夺中国财富的种种罪恶,更有歌颂中华全民族奋起抗战,不怕牺牲、保卫祖国的高昂精神。其中《东北义勇军》《守望》《国防前线的歌声》为美术史研究者公认的经典之作。尤其是《东北义勇军》表现抗日战士沉重坚毅的抗战意志,《国防前线的歌声》抒发国防军气势豪迈的抗战精神,都有着极强艺术感染力地感动着读者。当年,爱好美术的杨可扬就是见到这两幅版画深受感动而走上个人木刻版画创作道路,发展为中国第二代杰出新兴版画家的。

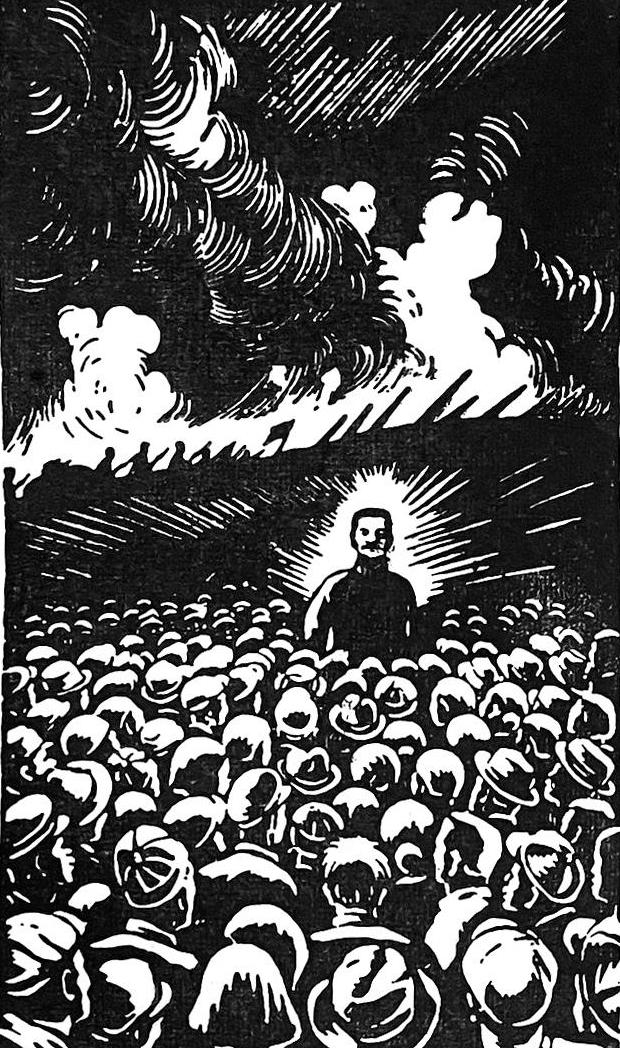

陈烟桥是用版画艺术塑造鲁迅形象最多的版画家。鲁迅先生作为革命文化旗手和新兴版画运动导师,并且与陈烟桥结下深厚师生友情,不时触发着陈烟桥借助版画来怀念鲁迅,于是创作了一系列塑造鲁迅形象的木刻版画作品。例如有《光明的指导》《鲁迅与青年运动》《鲁迅提倡木刻》《鲁迅与高尔基》(以上为1937年作),《播种》《鲁迅先生》《善射》《跳出高墙》《唯有无产者才有将来》《鲁迅送书》《作家》(以上为1947年作),以及《鲁迅与他的战友》(1954年作)等十多幅。其中《鲁迅与高尔基》是运用现实主义和浪漫主义的巧妙结合构思,最为精彩。在这幅版画中,把魯迅与高尔基作为世界文化巨人摆在同等位置上加以塑造。这幅版画作于鲁迅逝世后的第二年。而鲁迅生前,高尔基作为现代俄罗斯伟大作家、苏联作家协会主席并没有访问过中国,当然也没有可能与鲁迅会面,显然作品的情节是虚构的。然而,这种虚构恰恰是符合生活逻辑的:鲁迅逝世于1936年,在世56岁;高尔基同样逝世于1936年,在世68岁。如果这两位文化巨人不是早逝的话,完全有可能彼此跨越国界互访,促膝相谈讨论如何发展人类文化的大事。或者说,这两位文化巨人思想上是息息相通,精神上早就彼此神游互访了。正因为《鲁迅与高尔基》是难得一幅优秀木刻版画,所以笔者特地撰写艺评《高尔基与鲁迅聊天》一文,刊于1990年11月6日《文汇报》副刊《笔会》。

陈烟桥为之奋斗早早渴望的新中国终于在1949年10月1日诞生了。新中国初期,他就满腔热情深入安徽佛子岭水库建设工地体验生活,反复构思起稿以少有且极为细密的木刻刀法线条严谨构图,创作了套色木刻版画《建设中的佛子岭》,画面呈现出那气势磅礴,激人奋进的宏伟建设场景,予人留下深刻印象,是美术史上难得之作。此后,他长期一直保持讴歌新中国的创作激情,创作了套色木刻版画《长江初冬》《工地》《白莲泾的黄昏》等一系列展现新中国新生活的作品。

陈烟桥是1933年参加共产党的革命老战士

早在1933年秋,陈烟桥经上海新华艺专同学、中共党员官梦菊多次秘密谈话,并被引见给中共江苏省委的李少石( 何香凝女婿、廖梦醒丈夫)和中共中央的博古,之后再经秘密谈话,写了自传和入党申请,秘密加入中国共产党。随后受党组织安排,租借了一间密室,在那里陈烟桥秘密刻绘以“上海民众反日会”名义出版的油印画报《民众画报》十多期。当时,陈烟桥也将《民众画报》寄给鲁迅,如今上海鲁迅纪念馆还一直收藏着当年陈烟桥寄给鲁迅的《民众画报》第八期等油印刊物。可是,当年国民党反动派在其对工农红军“军事围剿”的同时,在上海也对中共的地下组织进行了围剿,在这时期里陈烟桥与单线的中共上级领导人失去联系,也就失去了中共的组织关系。然而,陈烟桥始终自觉地以共产党员的要求来要求自己,无论在革命战争年代或新中国时期都努力工作。

抗日战争时期,中共与国民党第二次合作组成抗日民族统一战线,国民党政府迁往大后方四川重庆作为“陪都”,中共则在重庆设立代表团办事处和八路军新四军办事处,中共的《新华日报》也在重庆出版。陈烟桥应邀赴重庆出任《新华日报》编辑部美术科主任,在周恩来同志直接领导下工作。可是国民党政府缺乏与中共合作的诚意,1941年1月4日国民党突袭围剿新四军发动“皖南事变”,同时还严禁报纸报道有关新闻,封锁消息。于是周恩来于民国三十年(即1941年)1月17日当夜用毛笔手书“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?!为江南死国难者志哀”的挽诗题词,连夜由陈烟桥用木刻刀在木板上刻作之后安排在《新华日报》排印版面上,1月18日清晨出版的《新华日报》便将国民党反动派破坏国共合作抗日民族统一战线的真相告白于国统区民众,揭露了国民党的无耻罪行。

不限于版画创作,陈烟桥也擅长漫画创作。作为革命倾向鲜明的美术家,他会随时根据革命斗争的需要,运用漫画作为武器投入斗争。1937年中华全民族抗日战争爆发之际,上海创刊出版《救亡漫画》五日刊,陈烟桥不仅是作者,也是编委之一。1945年抗日战争胜利后,陈烟桥在上海《文萃》周刊发表讽刺国民党的漫画,而遭国民党特务的逮捕入狱,后经宋庆龄同志设法营救才得以获释,但依然遭国民党特务的监视。

陈烟桥是卓有学术成就的艺术史论学者

陈烟桥是学者型艺术家。第一代新兴版画家中能兼长艺术史论研究且卓有学术成果者,陈烟桥为首屈一指。

抗日战争全面爆发后的1938年,广州的黎明书局出版了一套“战时民众丛书”,共有14种专著。内容包括抗日战争中民众所关注的组成抗日民族统一战线的理论、外交、战略、战术、金融、国防建设、民众训练,以及文化方面的戏剧、歌咏、美术等相关问题的研究和阐述,撰文者都是相关领域的名家或专家,如孙冶方、薛暮桥、钱俊瑞、夏衍、周钢鸣、吴大琨、吴承禧、陈烟桥等人。其中陈烟桥的专著是《抗日宣传画》。这是陈烟桥出版的第一本学术著作,也是中国第一本研究抗日战争绘画创作的专著(出版于1938年5月)。

陈烟桥在《抗日宣传画》的《写在前面》(即序言)中说:“自抗战以来,出版了许多小册子。这些小册子中间,尚找不出一本关于绘画问题的,这是一桩缺憾的事。为了绘画的宣传力量之大,及它本省之应该提倡,是在动员一切技术中不可忽视的一着。因此,我决意写这一本小册子,以贡献留心绘画的人。”该书正文分为“总论”“宣传画的种种”“怎样绘宣传画”三大部分。每一个大部分又各自分成两个小部分,分别是:“绘画在当前的任务”“作为宣传工具的绘画”“连环图画故事”“事时画与定期画报”“关于技术方面”“关于题材方面”等。总之,关于抗日战争宣传的绘画创作诸问题几乎都研究论述到了。

因为陈烟桥参与了新兴版画运动的全过程,同时与鲁迅有着亲密的关系,而对鲁迅先生倡导中国新兴版画运动的意义最有深切理解,这便促使他将“鲁迅与木刻”列为重要学术课题,并成为他出版《鲁迅与木刻》专著的动因。

为准备《鲁迅与木刻》一书,陈烟桥在艰苦紧张的抗日战争环境下,尽力搜集阅读鲁迅关于倡导中国新兴版画的论述观点和活动史迹。在此基础上,他于1943年先写出单篇论文《鲁迅与木刻》,刊于《文艺杂志》第二卷第二期;后来又继续搜集充实资料,分别写出《鲁迅与木刻》《鲁迅论木刻版画》《论木刻与绘画》等论文,从历史和现实的角度系统论述了鲁迅与中国新兴版画运动的关系,介绍鲁迅关于木刻版画的理论思想,总结新兴版画对中国新美术建设的意义。这些论文最终辑成《鲁迅与木刻》一书,作为“新艺丛书”第一种于1946年1月由“新艺丛书社”(由郑野夫、杨可扬等版画家主持的中国木刻用品合作工厂附设)出版。这是中国现代美术史上第一本研究鲁迅與木刻关系的学术专著。当时出版该专著的“新艺丛书编印部”所撰的《前言》一开头便说:“鲁迅先生为什么提倡和爱护新兴艺术——木刻”,这正是“本书作者陈烟桥先生所以要特别着重阐述的所在”。在陈烟桥看来,鲁迅对木刻的提倡,是基于中国社会发展与民众文化普及的需要,所以木刻一经鲁迅的倡导和木刻青年们的响应,便显示出巨大的生命力和社会影响力。正如陈烟桥所指出,“鲁迅先生所要提倡的木刻,是具有战斗性的木刻,这是与他的整个艺术思想的出发点相一致的”。鲁迅早在1929年编选出版的《艺苑朝华》丛刊的《新俄画选·小引》中就说:“多取版画也有一些原因,中国制版之术至今未精,与其变相,不如且慢,一也;与革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办,二也。”

抗日战争胜利后陈烟桥重返上海,被推举为由中国木刻研究会改组在上海成立的中华全国木刻协会常务监事,除参与举办“抗战八年木刻展览”、编选出版《抗战八年木刻选集》、举办全国第一、二、三、四届全国木刻版画展览和出版《中国版画集》等工作活动外,又根据掌握的新资料和现实状况,将《鲁迅和木刻》一书作了适当修改充实,新增了《鲁迅精神与新美术家的任务》论文,并请鲁迅夫人许广平(景宋)作序文,于1949年10月由上海開明书店再版。后开明书店迁北京,1950年12月又由北京开明书店再版。重版后的《鲁迅与木刻》一书引起了国际的关注。1956年,《鲁迅与木刻》由当时苏联的阿·那维科娃、阿·切胡托娃译成了俄文本,在莫斯科由苏联国家艺术出版社出版。

陈烟桥作为学者型艺术家,可贵之处是始终保有学术思想的活跃状态。他突破一般艺术家的局限性,把思维的触角深入到艺术与民族、文化历史、社会现状、经济、政治等种种关系中彼此影响,并且尝试用马克思主义观点来阐述问题。

抗战胜利之初的1945年8月20日,福建永安的《联合周报》刊登了“联合编译社新书汇报”第一号新书出版广告,其中有一套“联合百科小丛书”,内有王造时著《宪政讲话》、郭大力著《经济学讲话》和陈烟桥著《艺术论》等多种。陈烟桥的《艺术论》实际上是艺术社会学专著,该新书广告这样介绍陈烟桥的《艺术论》:

“艺术是从人们实际生活中发生出来的。一般庸俗的史学者,把艺术的起源归结为人类的审美观念,这是荒唐无稽之谈。其实,艺术与政治一样都是经济的上层建筑,它们被使用的目的,是在帮助人类意识的发展,社会结构的改善。作者用新的观点,来说明艺术与经济政治各方面的关系,进而说明艺术的使命与艺术家的任务,为抗战以后国内不可多得的艺术著作。”

可贵的是,新中国初期的1950年,又由上海商务印书馆出版了陈烟桥的艺术社会学专著《艺术与社会》一书,此可谓《艺术论》专著的姊妹著作。陈烟桥在《艺术与社会》一书《前言》中说:“我早在十年前已开始留意(艺术与社会诸方面的关系)了。为着深一层明确了解,我就借阅了一些有关艺术社会学之类的著作。我秉性固执,我相信主要是自己有耐心去追求真理,明确的结论自然或迟或早降临的。”可以说,1950年出版的这本《艺术与社会》,是陈烟桥经过十多年的悉心研究艺术社会学的学术成果。

艺术社会学的使命,旨在研究艺术的兴盛和衰败的原因,考察艺术与社会的诸关系,特别是艺术与经济基础、政治制度的关系。《艺术与社会》一书,以“艺术和经济的关系”“艺术和政治的关系”“人的自由与社会的自由”等篇章引经据典,考察中国和世界一些国家的艺术兴衰历史,最后陈烟桥得出结论,认为:“一种崭新的艺术的诞生,则又非靠一种崭新的政治力量来催促不可……越民主的政治形体所栽培出来的艺术,它本身就越是现实主义的。民主政治需要艺术来伸展自己的权力,来给人民以更多的幸福……视艺术家是人民精神价值的工程师”。陈烟桥还强调,艺术家只有在民主政治自由(没有政治压迫)和经济自由(独立的物质生活基础)环境下,才能创造出代表时代的艺术作品。

新中国初期1950年代,陈烟桥结合出任华东军政委员会文化部美术科科长兼华东美协秘书长的实际工作实践,在学术研究课题上侧重于思考新中国新美术建设诸实际问题,而进入到学术研究的高峰期,相继完成《新中国的木刻》《上海美术运动》《美术创作诸问题》等美术论著,分别由上海商务印书馆、上海大东书局、上海出版公司出版。

陈烟桥主持华东地区民间艺术调查

人民政府对民间艺术的保护和发展十分重视。中华人民共和国成立之后,中央人民政府文化部第一号文件就是《关于开展新年画工作的指示》。这个文件,是由时任中华全国美术工作者协会(中国美术家协会前身)常务委员兼编辑部主任蔡若虹起草,经中共中央宣传部副部长周扬审阅,又转呈中共中央主席毛泽东修改和批示后由文化部发布的。这个《指示》特别强调,对我们中华民族独有的、受到人民群众喜爱的民间年画艺术,必须很好地继承发扬,必须将开展新年画工作,作为春节文教宣传工作的重要任务来完成。文件从新年画的创作方针、题材内容到具体组织工作都作了明确规定。文件指出:“在年画中应当重视表现劳动人民新的、愉快的斗争生活和他们英勇健康的形象……在技术上必须充分运用民间形式,力求适合广大群众的欣赏习惯。要求各地文艺团体发动组织美术工作者从事这一画种的创作和进行对旧艺术帮助改造工作。”

1950年10月,华东军政委员会文化部与新闻出版事业局为执行该文件联合发出《工作通告》。陈烟桥主持华东文化部美术科,便组织科内陈秋草(副科长,兼长中西美术,后首任上海美术馆馆长)、邵克萍(版画家)等深入华东六省一市,一面发动组织新年画创作,一面同时调查和搜集华东地区的民间艺术作品,为期数月。在民间美术调查中收获很大,搜集到明清年间老版子木刻年画,以及剪纸、木雕、竹刻、刺绣、漆画、蓝印花布等上万件,接着编选出版《华东民间年画选》,在上海市中心人民公园举办华东民间美术观摩会,邀请许多民间美术作者在观摩现场设摊创作表演,并出售作品。陈烟桥在民间美术调查中特别注重发掘优秀民间美术人才,当发现福建泉州的江加走木偶头雕刻艺术非常精彩,就吸收江加走为华东美协会员,并担任理事,还将其作品推荐给上海人民美术出版社,出版了精心装帧设计的特装本《江加走木偶雕刻》一书。

陈烟桥组织鲁迅专题版画创作并参与鲁迅墓迁移及新墓设计

1956年,是鲁迅先生逝世20周年,陈烟桥在美协工作中专门列出计划,组织版画家创作塑造鲁迅形象、表现鲁迅精神(包括鲁迅肖像、鲁迅生平事迹、鲁迅著作插图、鲁迅故乡风光等)。陈烟桥担任纪念鲁迅专题版画创作组组长。他特邀鲁迅夫人许广平女士来上海与版画家们见面座谈,详细介绍鲁迅的体态、个性、形象特征、待人接物、爱好、写作和学术研究等生活细节(许广平与上海版画家们见面座谈记录,后刊于浙江美术学院学刊《新美术》1984年第一期),对版画家们启发帮助很大。陈烟桥还亲自带领杨可扬、邵克萍、赵延年、顾炳鑫、戎戈、余白墅等版画家赴浙江绍兴参观鲁迅故居等深入生活,阅读鲁迅著作,然后进行构思创作。当时上海的版画家们精心创作出了一批鲁迅专题的优秀版画作品,如杨可扬的《当铺与药店》、赵延年的《1933年鲁迅到德国领事馆提抗议书》、顾炳鑫的《〈药〉 插图》、邵克萍的《〈一件小事〉插图》等。这些作品除了报刊发表和展览外之后均被上海鲁迅纪念馆收藏。

鲁迅先生是中国人的“脊梁”,是一切爱国的中国人所不能忘怀,引以为楷模的。为此,1956年,中共中央和国务院决定举行隆重的鲁迅先生逝世20周年纪念活动,并拨款筹建鲁迅新墓和上海鲁迅纪念馆。

1936年鲁迅逝世当年,筑墓于虹桥路万国公墓(今宋庆龄陵园)。由于时代因素,墓室甚简只是一座小土堆。墓穴后面立了一块梯形水泥墓碑,碑的上端镶着高38厘米、宽25厘米的瓷质鲁迅遗像,遗像下方则是由当年七岁的周海婴手写的幼稚而工整的“鲁迅先生之墓”六个字。作为文化巨人的鲁迅,这样一座简墓留世是不相称的。

根据中共中央和国务院的决定,鲁迅新墓和上海鲁迅纪念馆的地址选在鲁迅在世時常散步的虹口公园,离鲁迅故居山阴路大陆新村9号不远。鲁迅新墓建筑自1956年7月19日动工,至10月9日完成。

鉴于陈烟桥与鲁迅先生有着深厚师生情谊的密切关系,许广平女士特地征求陈烟桥对于鲁迅迁墓和新墓园林设计(包括墓前鲁迅肖像雕塑)等事项的意见。陈烟桥就此提出,鲁迅新墓园林应简朴、庄重、大方,墓前留出较大空间,以便人们聚集瞻仰活动,同时建议鲁迅肖像雕塑应由长期生活在浙江杭州的雕塑家萧传玖来创作为宜。萧传玖早年毕业于杭州国立艺术专科学校,新中国诞生后该校更名为中央美术学院华东分院,萧传玖担任该院雕塑系主任和教授,并多次带领学生参观绍兴鲁迅故居等深入生活的活动,这些经历有利于塑造好鲁迅雕像。许广平采纳了陈烟桥的意见,特邀萧传玖塑造鲁迅新墓前的塑像:高2.1米,鲁迅坐于藤椅上,左手执书,右手搁在扶把上,目光深邃,神采慈祥,亲切中又坚毅不拔。此雕像后于1987年获得首届全国城市雕塑评奖的优秀奖。

陈烟桥于历史悲剧中仙去

陈烟桥作为早年参加中国共产党的老战士,对于党组织的安排分配的工作始终是服从的。1958年党组织决定调他赴广西出任广西艺术学院副院长,他真诚服从。之后又兼任中国美术家协会广西分会副主席。在广西二十年,他一心扑在为广西地区培育新艺术人才和推动广西美术创作繁荣上。可是,谁能想到,在“左”倾思想政治路线下,陈烟桥在“文革”中被扣上了“走资本主义道路当权派”“反动学术权威”“叛徒”等莫须有的罪名,被无情地轮番轰炸式批斗,并长期关入“牛棚”,强迫从事重体力劳动。工资也被冻结,只发给每餐五分钱的伙食费,营养不良和身体极度虚弱导致他胃穿孔,大量吐血。后虽草草动了手术,却没有获得良好医治,以致于伤口难愈合而发生胃肠溃烂粘连,甚至脓水发臭流出体外。残酷迫害下,他终于1970年驾鹤仙去,年仅58岁。虽然后来陈烟桥得到了平反并恢复名誉,然而毕竟还是这场不堪回首的历史悲剧中造成的诸多遗憾之一。