胸怀“无穷的远方”,心系“无数的人们”

2021-10-21秦岭

秦岭

2021年9月25日是鲁迅先生诞辰140周年的纪念日。

55岁的生命流程,鲁迅在中国文学领域铸就了最坚强灿烂的文学坐标,并且辞世之后,依然长久并深远地影响、滋养着一代又一代中华儿女的精神世界。越来越多的人自觉团结在鲁迅的旗帜之下,怀念鲁迅、纪念鲁迅、不断强调鲁迅精神,也构成了新中国社会主义文化的重要现象。尤其是今天,热门历史剧《觉醒年代》热播,剧中的“鲁迅”更是圈粉了无数青年,今天的青年也正在以自己的方式积极拥抱“大先生”,他们清晰地意识到,鲁迅的所思所感与他所生活的年代有关,同样,也与我们所生活的今天有关。

今天的我们在谈论鲁迅的时候究竟在谈论什么?在怀念鲁迅的过程中,我们是否真正读懂了“鲁迅精神”?而“鲁迅方向”又将如何引领今天的我们?9月26日,中国作家协会在京举办了“纪念鲁迅诞辰140周年座谈会”,9月28日,上海市作家协会也在上海文艺会堂主办了“纪念鲁迅先生诞辰140周年座谈会”,来自文学界、学术界、新闻出版界的代表们济济一堂,围绕鲁迅精神与当下文艺思想生活畅谈了自己的看法。

“真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉”

1925年,鲁迅在他的杂文《论睁了眼看》中写道:“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。”在鲁迅看来,这两者互为因果,相互成就,他呼吁作家“真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来”,从而形成一片“崭新的文场”,冲出几个“凶猛的闯将”。近百年的时间过去,这段论述依然有着鲜明的现实意义。

“鲁迅是文学家,但他不是吟风弄月的文学家,也不是谋求高雅地位的成功人士,而是一生致力于用文学来改良社会的文学践行者,”上海作协副主席、上海戏剧学院副院长杨扬在发言中说,“他对病态社会的批判毫不留情,尽显文学家的敏感和现代眼光。”

鲁迅说自己小说的取材“多采自病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意”,比如《狂人日记》中对狂人变态心理的描写,《祝福》中对祥林嫂经历了巨大的人生变故后的神态的捕捉,《故乡》中对少年闰土和成年闰土的对照,《孔乙己》中对跌入社会底层的读书人的同情和悲哀,这些文学上的探索都显示出鲁迅在社会批判上的自觉意识。这不仅构成了中国新文学最强大的思想传统和艺术亮点,也大大提升了新文学的文化品格和社会影响。杨扬表示:“在鲁迅作品的影响下,小说不再是‘雕虫小技,人们也不再把‘小说当作‘闲书,而是视为人生的教科书,是‘为人生的文学,是‘经国之大业,值得人们花费毕生精力去从事的伟大事业。”

不仅“看得远”,而且“看得真”,鲁迅手中的笔,总是能够点中时代课题的穴位、感受时代脉博的跳动、灌注时代进步的能量。

“鲁迅先生的写作,我个人很敬佩他的一个地方就在于,他一方面,对病态的旧社会进行尖锐的剖析和批判,另一方面,他又对广大的百姓怀着深深的悲悯和善意。他犀利的文字背后,最根本的目的还是疗愈。既有个性亦通人情。他不仅是天才的文学家,更是心系天下苍生,致力于用文字来改变社会的实干家。”上海作协主席团委员、副秘书长、作家滕肖澜坦言鲁迅对自己的写作产生了深远影响。她说,作为写作者,从他身上汲取的最重要的养分,就是将写作与当下的时代背景、百姓生活紧密结合,把眼界放宽,格局放大,跳出写作的舒适圈,去尝试更多反映时代变迁、城市面貌的现实题材作品。

“鲁迅先生的文字,在一百年后依然警醒并激励着我们后世的人,由此可见,优秀的文学作品,它的传播是不受时间空间的局限,无论过去、现在、未来,无论国内还是国外,乡村或是城市,它都会给人以积极的引导,传达真善美,于彷徨中找到希望,困顿中感受暖意。这应该就是文字的力量。”滕肖澜说。

“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步”

1926年,鲁迅在《学界的三魂》中一针见血地指出:“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”鲁迅的作品一直以鲜明的“立人”思想著称。一个国家一个民族要在历史的大变局中站住脚,需要人的“改变”。他一生的创作和奋斗,始终同人民的幸福、民族的复兴紧密相连。

“鲁迅写作的年代,首要面对的是‘人的觉醒,是如何打破这思想上的‘铁屋子,从吃人的封建礼教、从形形色色的精神的奴役与创伤中、从愚弱的看客的状态中解脱出来,”华东师范大学教授、青年评论家黄平说,“‘五四这一伟大的觉醒年代,既是个人的觉醒,也是民族的觉醒。二者是一个辩证统一的过程,正如鲁迅先生讲的:‘国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。”鲁迅以《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》《祝福》等一系列的名篇,深刻表现出被侮辱与被损害的国民的灵魂,在他笔下,“人的文学”被发展为“人民的文学”。

以文艺抒发人民心声、强壮人民精神,这是鲁迅一生的信念。唯有像鲁迅那样,心里想着人民,下笔为了人民,设身处地、以心换心,满怀感情、满怀认识与书写的激情,才能真正做到把生活吃透吃准,把新时代的人民形象写亮写活。

“‘五四以来,真正讲好中国故事,赢得海内外一致认可,鲁迅是当之无愧的第一人,”上海作协主席团委员、复旦大学教授郜元宝表示,“现代中国人拥有文化自信,不仅因为历史上我们有屈原、司马迁、陶渊明、李白、杜甫、苏东坡、曹雪芹,也因为‘五四以后我们有鲁迅。鲁迅既是传统文化杰出的继承者与整理者,更是新文化伟大的开创者和建设者。我们讲文化自信,不仅要讲伟大的古典文化,也要讲以鲁迅所代表的这一百年来始终伴随着伟大的中国革命的同样伟大的中国新文化。”

在他看来,鲁迅本人身上也展现出了一种强大的文化自信,而这种自信很大程度上,恰恰体现在他的犀利的自我解剖与自我反省上,因為只有内心足够强大、足够充实的人,才会有如此彻底的谦虚。“谦虚是自信,如实道来也是自信。这是自信的两种表现方式。但毫无疑问,鲁迅更多还是喜欢第一种方式,也就是用足够的谦虚来显示足够的自信。”

鲁迅晚年在《中国人失掉自信力了吗?》一文中说,中国人有充分理由自信,但这绝不是像阿Q那样躺在土谷寺里浮想联翩的盲目可笑的自信,而是“埋头苦干”“拼命硬干”“为民请命”“舍身求法”,由此培养起来的切实的自信。在另一篇文章《立此存照(三)》中,鲁迅说到中国人应该怎样对待外国人的评价。他认为,如果外国人说对了,那就引以为戒;如果说错了,一笑了之足矣。关键要自做工夫,却不求别人的原谅和称赞,来证明究竟怎样的是中国人。“从这个角度看,鲁迅一生的奋斗,就是从批判没有脊梁的阿Q式的盲目自信开始,最终落实到‘中国的脊梁真正切实的自信。”郜元宝表示,今天我们纪念鲁迅,学习鲁迅,很重要的一点,就是向鲁迅学习这种真正切实的自信——“我们不是鲁迅,不必强求像鲁迅那样自信。但任何一个普通中国人也可以在日常工作和生活中,努力培养符合自己实际情况的自信。如果人人都有这一份自信,汇聚起来,就将是民族复兴的磅礴之力。”

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”

“在今天这个海量信息四处漫溢的世界里,鲁迅并没有淡出人们的视野,相反,我们因为接近鲁迅而感到精神充实,因为阅读鲁迅而感到文学的有力。”杨扬感叹。

近年来,在网络上鲁迅的各种名句愈发流行,而其中流传很广的,就有那句感动了很多青年人的“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”。这句话出自鲁迅的杂文《这也是生活》,写于1936年8月23日,同年10月鲁迅辞世。

“我们这一代,以及开始步入而立之年的90后一代,大概是越来越意识到:从来没有纯粹的个人,每个人的命运和其他人的命运息息相关,人类本身就是一个命运共同体。”黄平说自己是80后,而鲁迅则是一百年前的80后,自己这代人的文学,一开始被称呼为“青春文学”,很多作品关注内心世界,注重个人经验,这些作品也涌现出一些佳作,取得一定成绩。然而,站在鲁迅诞辰140周年的时点,回望百年前开天辟地的“青春文学”,他意识到时代对于年轻一代的文学创作,提出了更高的要求。“‘五四以来的文学从来不是孤芳自赏的文学,而是时代前进的号角。文学形式从来不是孤立的,而是历史的产物。文学的艺术性,不是从作家到作家,不是从书本到书本,而是来自时代这座火熱的熔炉。”

鲁迅在《随感录四十一》中写道:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。”而对于奋进中的中国青年来说,鲁迅是他们永远的同行者,是他们高擎于前、经久不息的炬火。

来自华东师范大学中文系的青年学生代表查苏娜说,在今日中国青年眼中,鲁迅的形象其实是多样且复杂的。他是伟大的启蒙者,又深刻超越了“精英—庸众”的启蒙结构;他坚定地为拯救中国百姓而奔走,但有时会感到“梦醒了无路可走”;他大胆地剖析国民性,但同时也深刻地拷问自己的灵魂,以至于要“反抗绝望”。正是他的这种复杂与深刻才充分呈现了鲁迅的爱国者面相,而“没有鲁迅式的‘睁了眼看,再激烈的爱国情感也会陷入盲目与失落”。

我们今天所生活的新时代,正是鲁迅畅想过、期盼过、并为之终生奋斗的时代,我们此刻身处的所在,正是鲁迅曾寄托了无限憧憬、炽热信念的那个“宽阔光明的地方”,而在我们的前面,还有更加宽阔、更加光辉灿烂的地方等待着我们。“作为肩负重大使命与责任的青年一代,我们应该从鲁迅那里寻找一双更为明亮的眼睛,这双眼睛看得见‘无穷的远方、无数的人们,看得见自己生活世界之外广阔的天地。”查苏娜说。

相关链接

上海鲁迅纪念馆:

《鲁迅图传》《鲁迅文萃》首发

为纪念鲁迅先生140周年诞辰,上海鲁迅纪念馆在上海市文化和旅游局、上海市文物局的大力指导下,在上海文化出版社、上海辞书出版社的鼎力支持下,编著出版了《鲁迅图传》与《鲁迅文萃》(纪念珍藏版),并于9月23日在馆内举行新书首发式。

此外,上海鲁迅纪念馆年度特展“前哨——鲁迅居上海时期手稿展”以及由上海鲁迅纪念馆与上海得涧书画研究会共同举办的“书中三味——2021年鲁迅主题书法作品展”也在上海鲁迅纪念馆展出。

上海虹口:

升级“鲁迅小道”

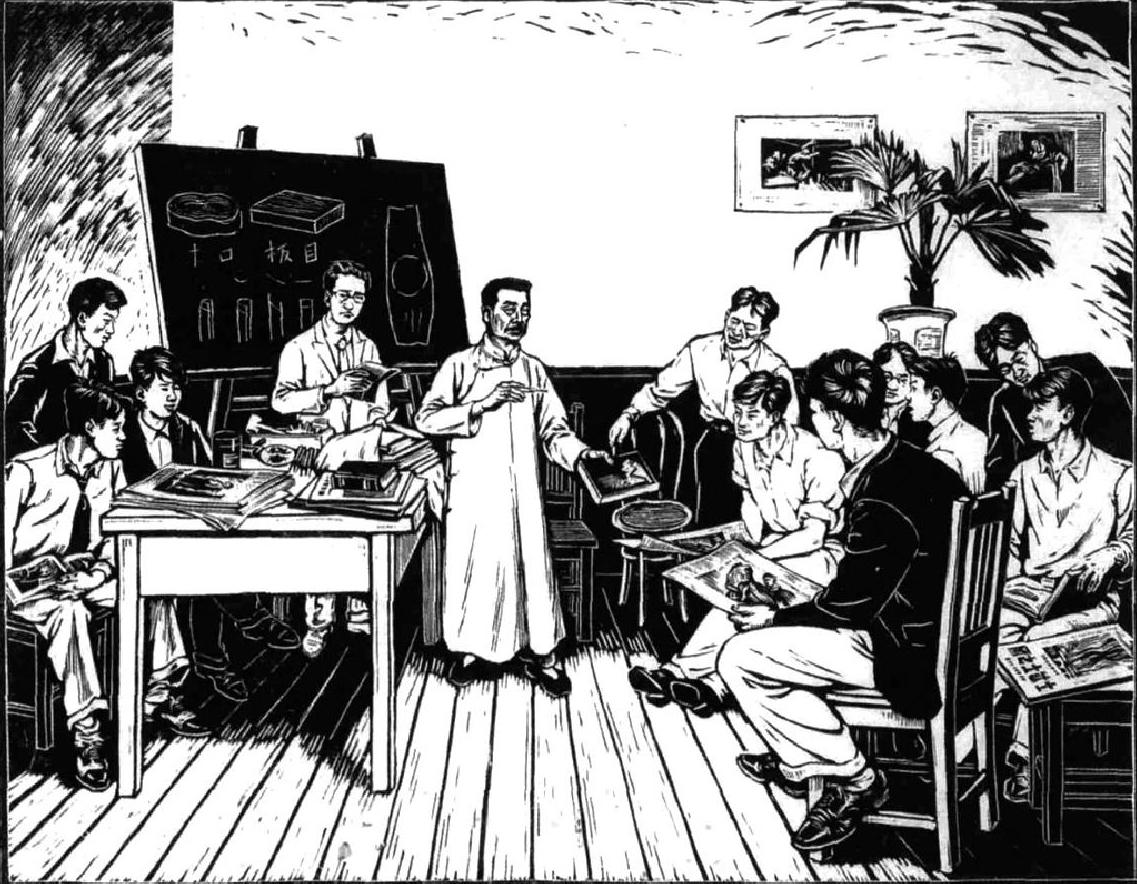

为了纪念和追寻鲁迅先生的足迹,9月25日,“1927·鲁迅与内山纪念书局”项目在内山书店旧址启动,“木刻讲习所旧址”陈列馆开放,串联起鲁迅在虹口活动场所的“鲁迅小道”升级亮相。

数年前,上海虹口首次推出“鲁迅小道”,总长近1千米,将与鲁迅晚年工作生活相关的场所,如景云里、拉摩斯公寓、大陆新村、中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆、内山书店旧址等贯通起来,形成经典参观线路。9月25日,上海市虹口区宣布“鲁迅小道”将进一步延伸,今后全长将超过1600米,新增多个体验场景,倡导居民和游客参与沉浸式走访,重建起一个“鲁迅晚年的世界”。内山书店旧址改造计划也宣布启动,多方合作将共同打造“1927·鲁迅与内山纪念书局”,进一步丰富“鲁迅小道”内山书店旧址及附近的体验场景。沿着“鲁迅小道”可抵达虹口区长春路319号“木刻讲习所旧址”陈列馆。鲁迅生前执着于普及新兴木刻版画,宣传进步思想,此地是他1931年举办暑期木刻讲习会的所在。

绍兴鲁迅故里:

30位鲁迅文学奖获得者“鲁迅故乡行”

为纪念鲁迅诞辰140周年,9月25日到27日,30位鲁迅文学奖获得者参加“鲁迅故乡行”活动,作家们到鲁迅故里参观考察,并分6组到绍兴6个区(市、县)采风,并在考察后写下对鲁迅故乡风情和在绍兴的感受。

另外,绍兴柯岩鲁镇也推出大型实景影画剧——《鲁镇社戏》。全剧以鲁迅小说中的鲁镇和人物为背景,以一个小学生偶然穿越回百年前的鲁镇为线索,再现了闰土、阿Q、祥林嫂、孔乙己、狂人等经典人物所经历的故事。

北京鲁迅博物馆:

《鲁迅十五讲》发布

9月24日,由北京鲁迅博物馆原副馆长陈漱渝著、河南大象出版社编辑出版的《鲁迅十五讲》新书发布会在北京鲁迅博物馆隆重举行。

《鲁迅十五讲》全书共分三个部分:鲁迅与同时代人、重读鲁迅经典和播撒鲁迅精神的种子,分别介绍了鲁迅先生的现实世界、文学世界和精神世界,呈现了鲁迅文化传统的丰富性。

天津内山书店:

“漂流”鲁迅明信片

9月25日在14:00-22:00之间任意时段,读者只要在书店的鲁迅像旁边诵读一段鲁迅先生的作品,就能在鲁迅先生诞辰140周年纪念日,免费获得一张内山书店首发的鲁迅书简明信片。读者只需要在明信片上写上能标注自己身份信息的话语,投到书店历史墙旁边的邮筒中,约40-45天后便可到内山书店领取完成漂流、集齐北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆、东京内山书店、天津内山书店“两馆两店”纪念章印章的纪念版明信片。