小麦玉米同步增密有利于优化种间关系而提高间作产量

2021-10-05张金丹杜进勇樊志龙胡发龙

张金丹 范 虹 杜进勇 殷 文 樊志龙 胡发龙 柴 强

甘肃农业大学农学院 / 甘肃省干旱生境作物学重点实验室, 甘肃兰州 730070

人口增长、水土资源减少, 使得粮食安全问题日益突出, 高产种植模式研究仍广受关注[1-2]。间作是提高单位面积土地生产力较为普遍的高产种植模式, 在国内外广泛应用[3-4]。研究者发现[5], 间作增产的主要原因是对需求特性不同的作物提供了生态位分离的基础, 促成了作物间竞争与互补, 提高了资源利用, 即作物种间关系是影响间作产量的重要原因。优化种间关系是提高间作增产优势的生态学基础[6], 也是多熟种植体系重要研究内容。

间作作物因在共生期共同利用空间和各种资源而发生竞争, 而间作系统早熟作物收获后, 后熟作物单独生长会得到时空恢复效应[7]。在适宜范围内竞争力与群体产量呈正比[8-9], 且提高恢复效应是后熟作物增产的重要基础[10]。研究表明, 肥水管理[11]、作物搭配[12]、种植方式[13]、密度调控[14-15]等是调控种间关系的重要措施, 其中密度是调控群体最简单有效的栽培措施[16]。间作系统在一定范围内种间竞争力往往随某一作物的密度增加而提高[15,17], 且晚熟作物密度增加更有利于发挥其恢复效应[14]。可见密植是增加竞争优势、促进恢复效应的重要突破点。此外, 间作系统较单作具有一定的高密度承载力[17-18]。在间作高产栽培中, 增密是间作群体产量增加的重要机制之一[19], 间作“纳密”水平的提升有利于间作产量和资源利用效率的提高[18]。间作系统中[15,19], 固定一种作物密度, 另一作物产量与其密度在一定范围内呈正比, 而两作物密度同步增加对产量影响未做详细研究。两作物密度同时变化时相互影响是否更剧烈, 种间竞争互补变化是否更复杂?还需进一步研究。而间作种间关系及产量研究的结论通常建立在固定一种作物密度, 增加另一种作物密度的模式下, 两作物密度协同对群体种间关系的调控进而影响产量的研究相对薄弱, 致使生产实践过程中缺乏通过系统优化种植密度提高间作产量的理论依据。本研究以小麦/玉米为研究对象, 在两种作物密度同步变化情况下, 探讨种间关系的响应特征, 揭示种间关系与间作产量的相关性, 旨在为丰富间作调控理论和技术提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 试区概况

试验于2018—2019年在甘肃省武威市黄羊镇甘肃农业大学“武威绿洲试验站”进行, 该站位于甘肃河西走廊东端, 属温带干旱区, 年均日照时数超过2900 h, 年均气温约7.3℃, ≥0℃和≥10℃年积温分别为3513℃和2985℃, 光资源丰富, 热量一季有余、二季不足, 适宜发展间作, 麦玉间作是该区典型的间作模式。试区土壤为典型的沙壤土, 土壤全氮0.68 g kg‒1、速效磷29.2 g kg‒1、速效钾152.6 g kg‒1、有机质14.31 g kg‒1, 容重1.57 g cm‒3。

1.2 试验设计

试验设单作玉米、单作小麦、小麦间作玉米3种种植模式。单作和间作玉米分别设传统(M1)、中(M2)、高(M3) 3个密度水平, 单作分别为7.80、10.35和12.90万株 hm‒2, 对应间作分别为4.5、6.0和7.5万株 hm‒2; 单作和间作小麦分别设传统(W1)、高(W2)两个密度水平, 单作分别为675万粒 hm‒2和810万粒 hm‒2, 对应间作分别为284万粒 hm‒2和341万粒 hm‒2。共11个处理, 每处理重复3次(表1)。

表1 试验处理及代码Table 1 Experimental treatments used in this study

间作玉米与小麦带宽分别为110 cm和80 cm,行比为3∶6。各间作处理小区面积5.7 m × 8.5 m, 单作: 5.0 m × 8.5 m (图1)。小麦分别于2018年3月18日、2019年3月17日播种, 2018年7月20日、2019年7月21日收获; 玉米分别于2018年4月21日、2019年4月20日播种, 2018年9月28日、2019年9月25日收获。玉米品种为“先玉335”, 小麦品种为“永良4号”。

玉米种植全膜覆盖、膜下滴灌。玉米施纯氮360 kg hm‒2, 以基肥∶大喇叭口期追肥∶灌浆期追肥=3∶5∶2分施; 纯磷180 kg hm‒2, 全作基肥一次性施入。小麦施纯氮180 kg hm‒2, 纯磷90 kg hm‒2, 全作基肥一次施入。不同种植模式的其他管理措施同地方习惯水平。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 地上干物重 玉米出苗后, 每20 d取小麦30株、玉米前期10株, 大喇叭口期后5株测定地上干物重。

1.3.2 产量 小麦、玉米成熟后, 每个测产小区小麦取5 m2, 玉米取长5 m、一副膜宽度的面积进行籽粒产量的测定, 按14%含水量折合成公顷产量。

1.3.3 土地当量比(LER) LER=Yiw/Ysw+Yim/Ysm。式中,Ysw、Yiw、Ysm、Yim分别表示单作小麦、间作小麦、单作玉米和间作玉米籽粒产量。LER > 1表示间作优势, LER < 1表示间作劣势[20]。

1.3.4 小麦对玉米的竞争力(Awm)

Awm=Yiw/(YswZiw)–Yim/(YsmZim)。式中,Ysw、Yiw、Ysm、Yim分别表示单作小麦、间作小麦、单作玉米和间作玉米生物产量,Ziw、Zim分别表示小麦与玉米在间作中的占地比。如Awm>0, 表示小麦竞争力强于玉米;Awm< 0, 表示小麦竞争力弱于玉米[21]。

1.3.5 玉米恢复效应(Rm) 表示小麦收后, 间作玉米生长的恢复程度,Rm=CGRim/CGRsm。式中,CGRim、CGRsm分别表示间作、单作玉米生长率。若R> 1, 说明间作玉米有恢复效应,R< 1, 说明无恢复效应。CGR = (W2–W1)/(T2–T1)。式中,W1、W2分别为玉米在不同时期累积的生物量,T1、T2分别为两个不同的测定时间[22]。

1.4 数据统计

用Microsoft Excel 2016整理汇总试验数据,SPSS 19.0统计分析软件进行显著性检验(Duncan’s multiple range testsP<0.05)、主效应检验与互作效应分析、相关性分析。

2 结果与分析

2.1 麦玉间作种间关系对密植的响应

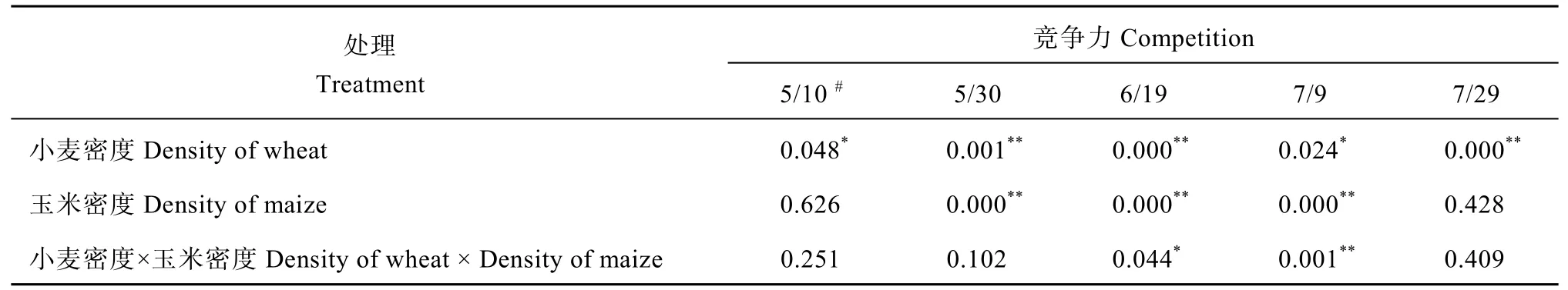

2.1.1 麦玉间作共生期内小麦相对于玉米的种间竞争 小麦、玉米密度及二者互作对共生期内间作小麦相对于玉米竞争力影响显著(表2)。在共生期间,小麦相对于玉米竞争力呈单峰型变化趋势(图2)。小麦拔节期, 小麦高密度处理下Awm较传统密度提高了12.1%~17.4%。小麦开花期之前, 玉米高密度处理下Awm的增加幅度高于中、低密度, 此时期,Awm达到最大值, 玉米高、中密度较传统密度分别提高了33.4%~36.2%、14.0%~21.8%; 小麦高密度较传统密度处理Awm提高了10.5%~11.1%。此后Awm急剧下降, 小麦灌浆期以后, 玉米高密度处理下Awm下降幅度高于中、传统密度。说明, 共生前期, 玉米、小麦密度增加强化了Awm, 共生后期, 密度增加更有利于发挥玉米生长优势, 且小麦开花期可作为通过调控小麦、玉米密度提高小麦相对于玉米竞争力的关键时期。

表2 不同密度处理对小麦/玉米间作系统竞争力的主效应分析Table 2 Analysis of main effects of different densities on competition of wheat/maize intercropping systems

玉米高、中密度全生育期平均Awm较传统密度处理分别提高了25.3%~32.0%、15.8%~17.3%; 小麦高密度平均Awm较传统密度处理提高了10.9%~20.1%, 说明两种作物密度增加均增大了间作小麦的相对竞争力。IW2M3处理全生育期平均Awm较IW2M2、IW2M1、IW1M3、IW1M2、IW1M1分别提高了10.8%~17.3%、37.4%~42.8%、19.4%~30.1%、25.7%~39.2%、35.5%~56.5%, 说明在试验设定的密度范围内两种作物密度越高, 间作小麦相对于玉米的竞争力越强。

2.1.2 间作玉米的生长恢复效应 间作玉米生长率较单作提高显著(图3), 玉米抽雄期—吐丝期, 间作玉米生长率较单作在玉米中、高密度下分别提高了14.9%~23.7%、11.9%~14.6%。玉米吐丝期—灌浆期, 在玉米传统、中、高密度下间作玉米生长率较单作分别提高了15.3%~61.4%、17.9%~49.4%、17.5%~49.6%。玉米灌浆期—蜡熟期, 在玉米传统、中、高密度下间作玉米生长率较单作分别提高了14.4%~62.2%、43.3%~70.6%、55.6%~102.5%, 说明在玉米生长后期, 间作玉米较单作有明显的恢复效应。

小麦收后, 玉米、小麦密度及二者互作对间作玉米的恢复效应影响显著(表3)。玉米吐丝期—灌浆期, 小麦高密度较传统密度间作玉米Rm提高了11.2%~11.7%。玉米灌浆期—蜡熟期, 玉米高密度较传统密度间作玉米Rm提高了18.1%~35.0%, 2018年IW2M3较IW1M3提高了30.0%, 2019年差异不显著。玉米蜡熟期—完熟期, 玉米高、中密度较传统密度间作玉米Rm分别提高了66.4%~122.8%、24.5%~72.8%, IW2M2较IW1M2提高了31.1%~68.2%。说明小麦、玉米密度增加提高了间作玉米的恢复效应。

表3 不同玉米和小麦密度处理下小麦收获后间作玉米的恢复效应Table 3 Effects of maize intercropping on recovery of post-harvest wheat under different maize and wheat densities

玉米高、中密度较传统密度麦后间作玉米平均Rm提高了27.4%~48.6%、10.3%~30.5%, 小麦高密度较传统密度提高了14.6%~17.1%。IW2M3处理玉米的平均Rm较IW1M1、IW1M2、IW2M1、IW2M2提高了43.7%~65.5%、31.9%~39.7%、30.0%~54.0%、11.0%~13.9%。说明在本试验密度范围内, 两作物密度越高, 麦后间作玉米恢复效应越强, 且玉米、小麦高密度处理具有更大的优势。

2.2 麦玉间作土地利用率及产量表现

2.2.1 不同间作处理的土地当量比 如图4所示,间作不同处理土地当量比均大于1, 说明麦玉间作相对于单作具有明显的产量优势。玉米高、中密度处理的LER较传统密度提高了6.5%~6.9%、4.2%~4.5%。IW2M3处理具有最大的LER, 较IW1M1提高了8.3%~10.8%。说明, 小麦、玉米密度增加其增产优势明显。

2.2.2 麦玉间作籽粒产量表现 麦玉间作可提高作物籽粒产量(图5), 相同占地面积麦玉间作籽粒产量较单作玉米、单作小麦分别增加了6.8%~12.3%、80.4%~101.7%。间作中, 小麦高密度较传统密度处理增产3.6%~5.1%, 玉米高、中密度较传统密度处理增产14.1%~19.3%、7.3%~12.5%。IW2M3处理籽粒产量较IW2M2、IW2M1、IW1M3、IW1M2、IW1M1分别提高了5.9%~6.5%、15.8%~19.3%、3.9%~5.7%、9.7%~12.9%、19.0%~24.0%, 说明两种作物密度越高间作混合籽粒产量越高。

同一小麦、玉米密度处理下, 相同占地面积间作玉米籽粒产量较单作玉米增加了40.6%~42.2%,相对于玉米传统密度, 玉米高、中密度处理间作玉米籽粒产量分别提高了14.7%~22.2%、7.0%~11.8%。相同占地面积间作小麦籽粒产量较单作小麦提高了14.2%~15.3%, 小麦高密度较传统密度间作小麦增产12.0%~19.4%。说明麦玉间作有利于提高间作玉米、间作小麦籽粒产量, 且间作玉米、间作小麦密度越高其增产效应越明显。

2.3 间作产量与种间竞争力和恢复效应的相关关系

在本试验不同作物密度组合下, 小麦相对于玉米的竞争力及间作玉米的恢复效应与间作混合籽粒产量均呈显著的线性增长关系(图6)。说明, 在本试验不同密度组合的条件下, 种间竞争、玉米恢复力的增加有利于间作混合籽粒产量的提高。

3 讨论

3.1 麦玉间作种间关系对密植的响应

间作的潜在优势取决于资源的互补利用程度,以及作物之间种间关系的协调程度[17]。间作系统,不同作物共同利用空间及资源而相互竞争, 同时由于作物生长微环境的改善, 使得复合群体的资源利用产生互利互补, 且随着作物的生育时期的推进二者相对大小及重要性也在改变, 间作作物在资源有限的共生期内发生竞争关系, 早熟作物收获后对晚熟作物的竞争胁迫消失, 晚熟作物生长得到恢复[9,23],竞争恢复作用是间作优势的机制之一[10]。

本研究中, 在麦玉间作群体中, 小麦对玉米的竞争力均大于0, 说明间作小麦对资源的竞争处于优势地位, 间作玉米处于劣势地位。当小麦收获后,间作玉米生长率较单作显著提高, 且间作玉米的恢复效应(Rm)大于1, 说明间作系统种间竞争结束, 玉米扩大了对地上、地下资源的吸收空间和范围, 进而得到了明显的恢复生长, 将显著影响后期作物的增产效果[24-25]。因此, 在麦玉间作群体管理中, 竞争关键时期加强小麦对资源的竞争, 小麦收获后种间竞争胁迫消失时, 最大限度发挥玉米恢复效应, 将有效提高间作群体对资源的利用率。研究表明, 麦玉间作群体中, 处于绝对优势地位的小麦对来自其他种对其资源威胁的应对措施是提升自身竞争力,当作物密度增大时, 小麦也通过提高竞争力来保障高密度小麦群体对资源的获取[26]。本研究表明,IW2M3处理小麦对玉米竞争力和麦后玉米恢复效应均最大, 较IW1M1处理提高了35.5%~56.5%和43.7%~65.5%。说明麦玉间作系统中两作物同步增密可提高间作小麦竞争力及间作玉米恢复效应, 这可能是作物高密度强化了小麦对玉米的竞争力, 形成了小麦收获后玉米恢复效应增强的基础[14], 小麦开花期可作为调控间作配对作物竞争力的关键生育时期, 这与前人结果[9,23]一致。

3.2 不同密度处理麦玉间作群体产量表现

间作作物生长期, 地上地下部分在时空上的错位是间作群体增产的主要原因之一, 比单作更能充分利用养分、水分等自然资源[27], 复合群体在早熟作物收获后, 产生养分和空间上的后补偿效应是群体增产的重要基础[10,17]。本试验麦玉间作系统相同占地面积下同一密度水平间作玉米、间作小麦产量均高于单作玉米、单作小麦, 间作系统土地当量比均大于1, 说明间作具有增产优势。增加种植密度,提高光温资源利用率, 发挥群体增产潜力, 是获得高产的重要途径[16,28]。本研究发现, 麦玉间作中两作物同步增密有助于间作系统发挥增产优势, IW2M3处理的群体籽粒产量较IW1M1提高了19.0%~24.0%,同时, 玉米、小麦高密度下间作的土地当量比大于传统密度, 无论是间作还是单作, 随着密度增加群体籽粒产量也随之提高。说明间作具有较高的容纳高密度的潜力, 这与赵洋等[18]的研究结果一致, 也进一步证实了Hauggaard-Nielsen等[17]所提出的间作对资源的利用比单作更有效, 即在麦玉间作模式中增密种植可充分发挥其增产优势。

3.3 种间竞争、麦后玉米恢复效应与复合群体籽粒产量的相关关系

本研究不同小麦玉米密度水平中, 小麦相对于玉米全生育期平均竞争力、麦后玉米恢复效应与间作群体籽粒产量均呈正相关关系, 说明, 间作系统作物共生期, 小麦相对于玉米竞争力与麦后玉米恢复效应增大, 间作籽粒产量呈持续增大趋势。表明麦玉间作系统中, 适度提高共生期优势作物对资源的竞争力有益于间作复合群体产量提高[8], 因为在限制性资源供给生长条件下, 对资源需求具有一定相似性且播种时间差异不大的小麦、玉米在间作群体中的竞争力差异不大, 间作小麦和间作玉米在对资源需求有时空差异, 麦后玉米在空间和水肥资源方面获得补偿机会相对较大, 为通过增大小麦相对竞争力而提高复合群体生产力提供了保障[9], 本研究中, 密植是提高间作产量、适量增加小麦竞争优势及麦后玉米恢复力的重点突破点, 因此, 通过增加间作系统玉米和小麦种植密度来调控种间关系是间作获得高产的有效途径。

4 结论

麦玉间作系统中, 同步增加两作物密度可强化共生期小麦对玉米的竞争力, 小麦开花期是调控种间竞争力的关键时期; 小麦收获后, 间作玉米恢复效应随小麦、玉米密度增加而提高。小麦间作玉米具有增产优势(LER>1), 小麦高密度/玉米高密度更能发挥间作增产潜力, 较小麦传统密度/玉米传统密度增产19.0%~24.0%。小麦相对于玉米全生育期的平均竞争力、麦后间作玉米恢复效应与间作群体籽粒产量均呈正相关。麦玉间作模式中结合两作物密植技术, 可调节种间关系进一步挖掘间作优势,其中小麦高密度/玉米高密度处理可作为干旱绿洲灌区优化小麦玉米种间关系增加间作产量的理想措施。