综合脑保护治疗在急性脑梗死中的应用价值

2021-09-14刘仲秋

刘仲秋

山东省巨野县人民医院神经内科,山东巨野 274900

急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)是老年人常见的心血管疾病,是由脑局部缺氧、缺血导致的脑局部缺血性坏死或脑软化[1]。脑组织缺氧、缺血和代谢异常不仅直接参与脑损伤的过程,并与其他继发性损伤共同加重了脑组织损伤[2-3]。因此,治疗的关键在于恢复梗阻部位的血供,改善患者侧支循环和血管功能,抢救可逆性受损神经元,并减少再灌注损伤[4-5]。近年来临床开发了许多脑保护治疗措施,但关于综合脑保护治疗在ACI中的应用报道较少。本研究通过进行随机对照试验,旨在明确综合脑保护治疗,包括持续亚低温治疗,高浓度吸氧、镇静镇痛、早期肠内营养、维持内部环境和颅内压稳定等对ACI患者的疗效,并重点观察其对患者脑氧代谢,血液流变学以及神经功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月至2020年12月在巨野县人民医院治疗的90例急性脑梗死患者。按照随机数字表法,将患者分为观察组和对照组,每组各45例。观察组男27例,女18例,年龄66~82岁,平均(70.44±3.34)岁,平均体重(59.35±4.46) kg,发病时间0.3~4.0 h,平均(2.37±1.02)h,入院时平均美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分(20.37±2.01)分;对照 组 男25例,女20例,年 龄65~83岁,平 均(69.12±3.82)岁,平 均体 重(60.03±4.65) kg,发 病 时 间0.3~3.8 h,平 均(2.17±0.92) h,入 院 时 平 均NIHSS评 分(20.28±2.15)分。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①经CT、MRI等临床检查诊断为急性脑梗死[6]的患者;②年龄≥60岁;③发病至就诊时间≤4 h。排除标准:①合并既往急性脑梗死病史者;②患有精神系统疾病的患者;③合并严重的心、肝、肾、肺及血液系统等疾病者。所有患者均知情本研究内容,并签署知情同意书。本研究经我院医学伦理委员会批准进行。

1.2 方法

对照组采用常规标准化治疗,包括利用呼吸机辅助呼吸、营养神经、抗感染、清除氧自由基、降低颅内压、改善微循环、保护脑细胞、消炎和其他标准治疗方法。

观察组在对照组的基础上,使用综合脑保护治疗,包括:①高浓度吸氧:借助TBird VELA型呼吸机(荟翊医疗科技有限公司),在保证氧气浓度(100%纯氧)及适当呼气末正压的条件下,予患者吸氧治疗,1次/8 h,每次治疗1 h,10次为1个疗程;②持续亚低温:采用SDL-V型双控颅脑降温仪(北方医用设备有限公司)进行治疗,采用自动调温模式,温度设定为33~34 ℃,维持至手术后5 d,随后按每天1℃进行复温,复温速度控制在0.1℃/h以内,当温度达到36℃时,撤出降温仪,让患者自然复温。③镇静和镇痛:静脉注射丙泊酚(江苏恩华药业股份有限公司,国药准字H20123138,规格20 ml∶0.2 g)0.5~3.0 mg/(kg·h)和芬太尼(江苏恩华药业股份有限公司,国药准字H20113508,规格2 ml∶0.1 mg)25~200 µg/h,以维持BIS在60~80。④维持内部环境稳定性:保证血液中Na+浓度在130~150 mmol/L,血细胞比容≥0.36;⑤肠道内营养:在24 h内进行肠内喂养,3~5 d达到足够的营养支持;⑥颅内压(ICP)监测:当ICP≥20 mmHg,需间隔6 h静脉输注150 ml 20%甘露醇(石家庄四药有限公司,国药准字H20113443,规格100 ml∶20 g),必要时进行脑脊液引流。两组患者术后均进行4周的随访,并在术后4周评估患者神经功能。

1.3 观察指标

①两组患者治疗前后脑血氧代谢指标变化:包括动脉-颈内静脉血氧含量差(Da-jvO2)、颈内静脉球部氧饱和度(SjvO2)、血氧饱和度(SpO2),采集桡动脉血及颈静脉血各4 ml,用血气分析仪进行血气分析,计算脑血氧代谢指标含量;②两组患者治疗前后血液流变学指标比较:通过毛细管黏度计测定法测定并计算全血黏度、血浆黏度、全血比黏度;③神经功能:采用NIHSS[7]及Barthel指数评定量表(barthel index scale,BI)[8]进行评估。NIHSS总分45分,得分越低说明患者神经功能越好;BI总分100分,得分越高说明患者独立生活能力越强。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0软件进行数据统计分析。计数资料以[n(%)]表示,并行χ2检验。计量资料符合正态分布,以(±s)表示,组间比较采用独立样本配t检验,同组前后比较采用配对t检验。检验水准选取双侧α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后脑血氧代谢指标变化比较

治疗前,两组患者的Da-jvO2、SjvO2、SpO2比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者Da-jvO2、SpO2均明显高于治疗前,而SjvO2均明显低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。且观察组Da-jvO2、SpO2明显高于对照组,SjvO2明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后脑血氧代谢指标变化(±s)

表1 两组患者治疗前后脑血氧代谢指标变化(±s)

?

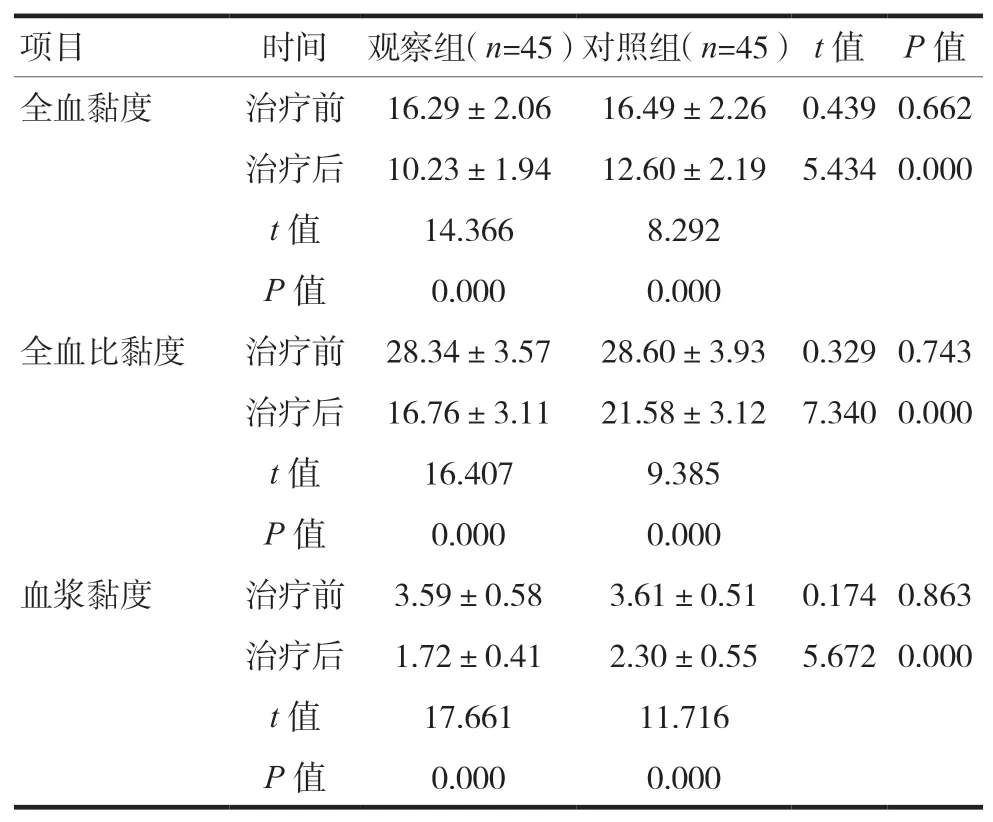

2.2 两组患者治疗前后血液流变学指标比较

治疗前,两组患者全血黏度、全血比黏度、血浆黏度指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者全血黏度、全血比黏度、血浆黏度均明显降低,且观察组均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后血液流变学指标比较(±s,mPa·s)

表2 两组患者治疗前后血液流变学指标比较(±s,mPa·s)

?

2.3 两组患者治疗前后神经功能比较

治疗前,两组患者的NIHSS及BI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组NIHSS评分明显低于对照组,而BI评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后神经功能比较(±s,mPa·s)

表3 两组患者治疗前后神经功能比较(±s,mPa·s)

?

3 讨论

急性脑梗死患者的脑组织病灶由中央坏死区和周围缺血半暗带组成,在缺血区域的半暗带中仍然存在侧支循环,并且可以获得一定的血液供应[9]。此外,在发病后仍然存在大量存活的神经元,且脑损伤仍然是可逆的,通过血液的快速恢复可以有效改善脑部新陈代谢,促进神经细胞存活并恢复正常功能[10]。因此,通过改善缺血区域周围的血供,保护可逆性受损神经元是治疗急性脑梗死的关键。

呼吸机高浓度吸氧治疗可将患者维持在一定的氧气浓度和压力下,实现类似α-肾上腺素的作用使血管收缩,减少局部血容量,消除脑水肿,从而达到治疗目的[11]。在急性脑梗死患者中,高压氧复苏在临床上更常用,可以有效地降低残疾率和死亡率[12]。但是,患者早期的生命体征不稳定,需要进行ICU护理治疗,无法进行早期高压氧治疗。因此,研究中采取了呼吸机高浓度吸氧治疗,以改善患者颈动脉和动脉血氧分压,改善脑氧代谢。此外,对于窒息的患者实施了早期经皮气管切开术,可有效恢复患者呼吸,纠正低氧血症,改善预后。亚低温疗法可通过化学或物理方法将体温降低至28~35℃,抑制NO、自由基和兴奋性氨基酸等有害物质的释放,减轻炎症,保护血脑屏障,并减少大脑代谢[13]。

本研究通过综合脑保护治疗后观察组取得了更好的临床疗效。研究结果表明,治疗后两组脑氧代谢指标和血液流变学指标均较治疗前得到显著改善,但观察组Da-jvO2、SpO2明显高于对照组,而SjvO2、全血黏度、全血比黏度和血浆黏度均明显低于对照组,说明观察组具有更好的疗效。相关的研究[13-14]也表明,脑损伤后2.5 h内,患者进行长期的亚低温治疗(5 d)可以有效改善患者的体液和细胞免疫功能,而没有严重的并发症,并且可以降低术后2周的死亡率。Zhou等[15]的研究也显示,对老年ACI患者进行持续亚低温、吸氧、镇静等治疗可有效改善患者脑氧代谢及血液流变学,这与本研究结论一致。本研究进一步比较了两组神经功能情况,结果显示:观察组治疗后神经功能恢复明显优于对照组,具有更低NIHSS评分和更高的BI评分,提示综合脑保护治疗可进一步改善患者神经功能预后。本研究存在一定的局限性,作为一项单中心的小样本量研究,结果的代表性受到限制,还需要进行多中心、大样量的随机对照试验加以验证。此外,本研究未观察不同脑梗死部位的疗效差异,这是将来值得进一步研究的方向。

综上所述,综合脑保护治疗可有效改善急性脑梗死患者的脑氧代谢、血液流变学及神经功能,对改善患者预后具有重要作用。