86例淋巴瘤患者外周血造血干细胞采集影响因素分析

2021-09-14程沈菊杨金荣贺振新李艳红

程沈菊 聂 波 杨金荣 贺振新 李艳红 罗 珊 武 坤▲

1.昆明医科大学第一附属医院医学检验科,云南昆明650032;2.云南省检验医学重点实验室,云南昆明650032;3.临床检验诊断省创新团队,云南昆明650032;4.昆明医科大学第一附属医院血液科,云南昆明650032;5.云南省血液病研究中心,云南昆明650032

恶性淋巴瘤是机体造血系统常见的一类恶性肿瘤,目前其治疗方案是主要以化疗为主的综合疗法,对于部分预后不良因素较多的患者,单纯化疗效果较差[1-2]。自20世纪90年代开始,随着对淋巴瘤发病机制研究的不断深入,自体外周血造血干细胞移植(autologous hematopoietic stem cell transplantation,Auto-HSCT)在治疗恶性淋巴瘤患者中取得了显著疗效[3-4]。孙颖等[5]研究表明,Auto-HSCT治疗淋巴瘤能够增强肿瘤缓解率,降低复发率并延长患者生存时间。然而由于造血干细胞自动员到采集时的环节较多,接近5%~46%患者进行外周血造血干细胞采集时难以达到移植需要的细胞数目,影响治疗效果[6]。故本研究收集昆明医科大学第一附属医院86例恶性淋巴瘤患者的临床资料,分析影响患者外周血造血干细胞采集的相关因素,为进一步提高患者干细胞采集效率提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析昆明医科大学第一附属医院2014年2月至2020年6月收治的86例恶性淋巴瘤患者的临床资料,所有患者均行Auto-HSCT方案治疗,其中男52例,女34例,年龄15~65岁,平均(42.06±11.37)岁。86例患者中非霍奇金淋巴瘤64例,包括弥漫性大B淋巴瘤31例、T细胞淋巴瘤8例、NK/T细胞淋巴瘤5例、间变大细胞淋巴瘤5例、其他类型15例。霍奇金淋巴瘤22例,包括结节硬化型16例、混合细胞型6例。

纳入标准:①临床资料完整;②符合恶性淋巴瘤的诊断标准[1],并经病理学确诊;③精神状态正常,能顺利配合治疗。排除标准:①合并其他恶性肿瘤;②妊娠、哺乳期妇女;③合并自身免疫性疾病;④药物过敏者。

1.2 外周血造血干细胞的动员与采集

1.2.1 采集检测仪器 德国费森尤斯COM.TEC型血细胞分离机(北京埃克森科技有限公司,批号:9008021);美国BD FACSCantoⅡ型流式细胞仪(北京众力挽生物科技有限公司,批号:V145687);日本SysmexXN型血细胞分析仪(涵飞医疗科技有限公司,批号:2400324)。

1.2.2 建立静脉通路 首先采用两侧正中或贵要静脉进行穿刺,穿刺失败或血管条件差者可选择股静脉穿刺留置双腔管,以保证采集顺利。

1.2.3 采集方法 根据患者病情的差异选择相应的化疗方案并联合重组人粒细胞集落刺激因子(recombinant human granulocyte colony stimulating factor,rhG-CSF)(辉瑞制药生物科技有限公司,批号:S20063065)进行动员,化疗过程中密切监测患者外周血白细胞(white blood cell,WBC)水平,当WBC水 平 低 于1.0×109/L时 注 射rhGCSF[5~10µg/(kg·d)],同时每天复查外周血WBC,当外周血WBC水平升至(6~15)×109/L,并且单个核细胞(mononuclear cell,MNC)超过30%,开始造血干细胞采集。选择血细胞分离机autoMNC程序,输入患者性别、体重、身高、外周血WBC、血小板等相关参数,采集时根据患者具体情况随时调整。使用ACD-A型抗凝剂(青岛捷世康生物科技有限公司,批号:T2574),循环血量设为2.5~3.5倍患者血容量(量约8~12 L),全血流速为45~55 ml/min,采集时间为2~4 d。采集过程中严密观察患者症状,一旦出现不良反应需及时予以对症处理。

1.3 观察指标

采集结束后根据血常规计算采集液MNC数量,使用流式细胞仪技术检测CD34+细胞百分比,同时计数采集标本有核细胞数目,CD34+细胞数量(×106/kg)=采集液白细胞总数×CD34+细胞所占有核细胞百分比/采集者体重。分析采集者每千克体重CD34+细胞数量与患者性别、年龄、淋巴瘤病理类型及分期、血常规指标、动员采集时间、化疗时间、病程时间、是否输血等因素间的关系。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 患者一般资料描述

本研究中,86例患者共行288次外周血造血干细胞采集,所有患者一般资料统计结果见表1。

表1 患者一般资料(±s)

表1 患者一般资料(±s)

?

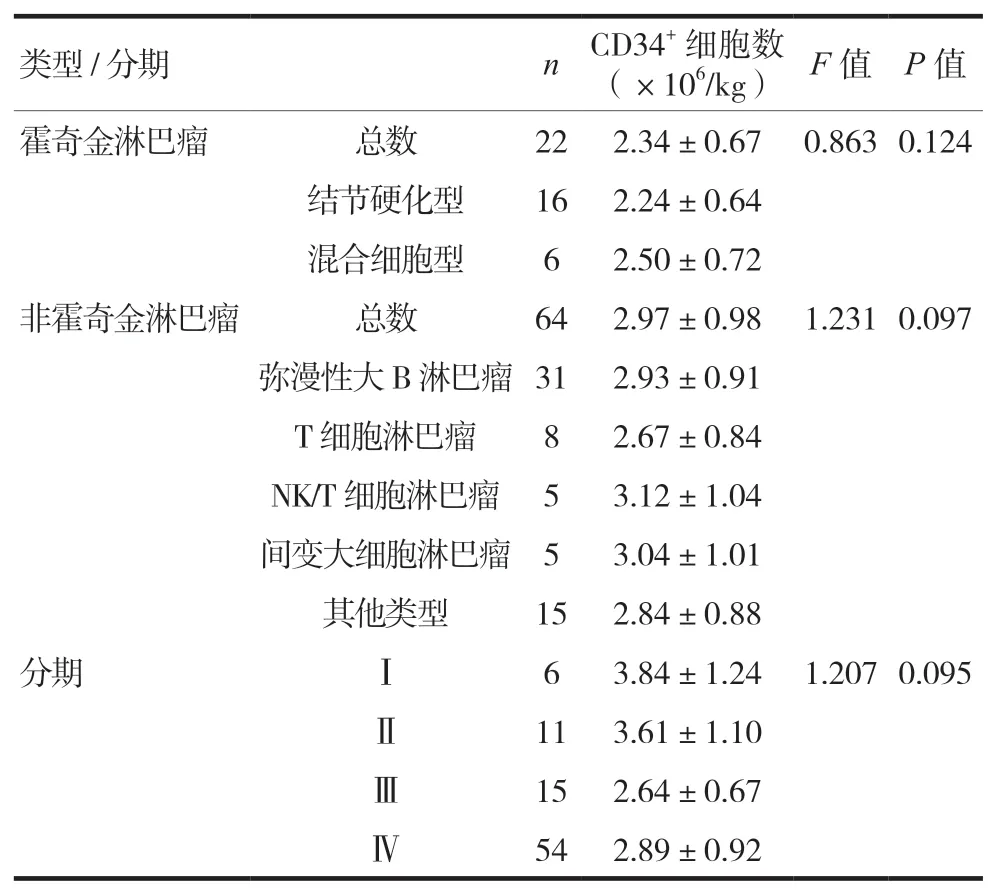

2.2 不同病理类型及分期间CD34+细胞数比较

霍奇金淋巴瘤与非霍奇金淋巴瘤间,不同病理类型及分期的淋巴瘤采集者每千克体重CD34+细胞数量比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 不同病理类型及分期间CD34+细胞水平差异比较(±s)

表2 不同病理类型及分期间CD34+细胞水平差异比较(±s)

?

2.3 影响采集CD34+细胞水平单因素分析

不同性别、不同动员时间、是否输血、外周血WBC水平采集者每千克体重CD34+细胞数量无明显差异(P>0.05),而患者年龄、病程时间、化疗疗程、有核细胞水平是影响CD34+细胞采集数的重要因素,年龄越大、病程时间越长、化疗疗程越多、外周血MNC越低,CD34+细胞采集数量越少,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 影响CD34+细胞采集水平单因素分析(±s)

表3 影响CD34+细胞采集水平单因素分析(±s)

?

2.4 影响采集CD34+细胞水平多因素logistic回归分析

将单因素分析有意义的指标设为自变量(赋值情况见表4),采集CD34+细胞水平高于平均值为高水平,否则为低水平,CD34+细胞采集水平设为因变量(0=高水平,1=低水平),全部纳入多因素logistic回归分析,结果显示病程时间、化疗疗程、有核细胞水平是影响CD34+细胞采集水平的独立性危险因素。见表5。

表4 不同指标赋值情况

表5 影响CD34+细胞采集水平多因素logistic回归分析

3 讨论

Auto-HSCT是治疗白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征等各类血液系统疾病的重要方法,其在患者治疗的合适时期采集自身造血干细胞进行特殊处理后保存,当患者进行放化疗后进行回输继而促进造血功能的恢复[7-8]。乔营等[9]报道显示确保移植成功的关键因素是获取足够数量的干细胞,以确保进行移植时达到最低阈值数,才能够在患者体内增殖分化。由于造血干细胞的动员到采集过程复杂,部分患者难以采集足够数量的细胞,故探讨影响Auto-HSCT细胞采集数量的因素对提高采集效率具有重要的临床意义。目前临床医生多采用CD34+细胞数作为评估采集造血干细胞水平的指标[10],本研究中笔者以CD34+细胞数量代表造血干细胞的采集水平进行分析。

本研究结果显示,患者年龄、病程时间、化疗疗程、外周血MNC是影响CD34+细胞采集数量的重要因素,其中年龄越大、病程时间越长、化疗疗程越多、外周血MNC越低患者CD34+细胞采集数量越少,而患者性别、动员时间、是否输血及WBC水平与CD34+细胞采集水平无关,值得临床医生关注。具体原因分析如下,年龄越高,CD34+细胞采集水平越低,主要由于随着年龄的增长,患者自身骨髓储备能力逐渐减退,同时化疗的不良反应引起骨髓抑制,提高了造成干细胞的动员采集难度[11]。因此对于老年患者,应慎重选择Auto-HSCT进行治疗,必要时需要进行两次动员采集,同时应尽早进行首次动员采集[12]。

患者动员采集前的病程时间和化疗疗程对采集效率有一定的影响。本研究结果显示患者病程时间越长、所经历的化疗疗程越多,CD34+细胞采集数量越少,这一结果与Cottler-Fox等[13]的研究结论一致,主要由于患者经过多次大剂量的重复化疗,引起患者多潜能造血干细胞损耗过多,同时机体骨髓造血功能的抑制作用增强,降低了骨髓再生能力,影响干细胞采集效率。本研究对CD34+细胞采集水平与患者血常规指标分析发现,CD34+细胞采集水平与患者外周血WBC水平无相关性,而与外周血单个核细胞的绝对值密切相关。因此患者外周血单个核细胞的绝对值能够作为预测患者CD34+细胞水平的简易指标,这一结果与陆华等[14]报道类似。本研究也存在一定局限性,首先本研究结果仅代表云南地区患者的研究结果,病例数有限,对于其他地区能否得到同样的结果值得进一步研究[15];另外本研究为回顾性分析,研究过程中可能存在极端值的情况和医师的回顾偏倚;同时由于不同医师的采集水平可能对结果产生影响,本研究未对医师的采集水平进行量化评估。

综上所述,对于年龄大、病程时间长、化疗疗程多、有核细胞数低患者,外周血造血干细胞的采集效率较低,对于淋巴瘤患者外周血干细胞采集要取得更好的效果,应尽早进行动员,必要时需进行两次动员采集,以提高成功采集的几率和安全性。