中国传统音乐旋律线条“点线相依”特征分析

2021-08-05蔡晓敏王丽重庆水利电力职业技术学院

蔡晓敏 王丽 重庆水利电力职业技术学院

《周易》中提到“一阴一阳之谓道”,作为构成世界的两种基本物质,阴阳对立统一、相互转化是世界万事万物发生的原始动力。老子以《周易》的阴阳思想为依据,提出了“有无相生”的命题,中国传统美学理论将其演化为“虚实统一”理论。“虚实结合”成为中国古典美学的一大原则。中国传统音乐发展至今受中华文化浸染数千年,必然是符合中国传统哲学思想,满足人们的审美需求的,其旋律线条具有独特性和民族性。“虚实结合”成为中国音乐旋律线条存在的基本规律,“点线相依”的表象正是中国音乐旋律线条阴阳相间、虚实结合规律的体现和要求。

一、“点线相依”模式

从中国音乐线条角度进行研究,我们多是强调旋律先进中形态上线条性,在这里却要谈到“点”“线”的问题,看似自相矛盾,实则是为了更好地分析旋律线条阴阳虚实规律的一种借喻的手法。这里的“点”指发音点、音腔(音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定形式。它是包含着“曲线型”的音高“递变量”一个整体结构[1])。它代表的是音乐线条中有具体音高、人体器官能感知的实的、阳的部分;“线”是指音乐线条中阴的、虚的部分。从不同角度去分析,它们所指代的对象有差异,“点”与“线”是对立且统一的。

为清楚阐述有关中国音乐线条的阴阳相间、虚实结合的规律,我们需要从音乐线条外部和内部两个不同角度去研究。一方面,我们将音乐本身的音响与它所引发的人的心理感受作为一个范围来考察;另一方面,我们从音乐旋律线条内部的音的组成,强弱虚实的排列布局来考察。

(一)乐音与心理的主客合一是“点线相依”模式的前提

从主客观对照角度来看,“点线相依”中“点”指发音点。物理学上声音由物体振动发出的声音,声音在声源处振动产生,通过传输介质传入耳中。音乐线条中的发音点是具体的物理仪器可测量的实际音高,它是阳、是实。“线”指与发音点相对应的线过程在欣赏者的心理感受。一般来说当发音点的实的音响发出以后,投射到欣赏者的听觉后,仅能保持较短暂的实际音高过程,很快实际音高就会随时间而消退,剩下的线过程就只表现为一种“心理音高”,它是阴、是虚,是不可用物理仪器测量的。但“心理音高”却可以长期的延留在听者心理,以至于产生“三月不知肉味”的美感效应。“心理音高”与电影里面的延迟效应很相似,在镜头的切换处并无视觉可见的影像,观众却可以人为地根据自己的想象赋予人物“心理影像”。这种效果是观众心理上赋予想象和联想,这就是阴阳的问题,光有给表演不够,艺术需要调动的是观众的心理联觉。

(二)“点线相依”构成了中国传统音乐旋律的阴阳虚实感

从旋律线条内部窥探阴阳虚实规律,就必将“点线相依”的概念作另一个角度的认识。此处的“点”指音乐旋律线条中的音腔,音腔包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定形式,是包含着“曲线型”的音高“递变量”一个整体结构[2]。“线”是音腔所衍射出来的音乐的其余部分。沈洽老师在讲到这个问题时说到当我们把音当成一个过程来理解就仅仅是指一种持续音高,音的形态感受基本上是直线,音与音之间构成一种“跃迁”关系,如西方音乐中对音的规定性相对于中国音乐要严格一些,它的音就要求在发音时没有装饰音标注的音不允许随意改变音的高度;中国音乐音腔则可能包含的音高变化则通常是“递变量”,其“形态”是“曲线状”的;从心理感受的角度来看,音腔中音成分的变化也因为虚实感、响亮度的不同,特别是身体的知觉完形功能,使人感觉它们是音过程中不可分割的有机组成部分……在HCY中,一种音响的音过程往往包含着音响的稳定进行和变化进行的互相交织和渗透,是一个动、静相兼的辩证统一体。因此,对HCY来说,音乐音响的运动感不单靠不同音的组合获得,而且还可依靠音自身的变化(音腔的内部变化)获得[3]。

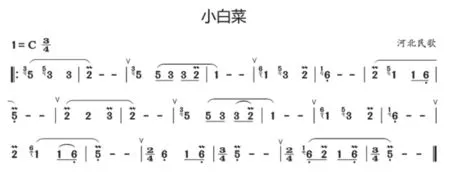

如河北民歌《小白菜》以简洁的手法,短小的曲调,塑造了一个从小失去母亲的穷苦女孩的悲惨形象。此曲虽简,却是广为流传,后来还成为马可、张鲁创作歌剧《白毛女》的主题歌《北风吹》的原素材。

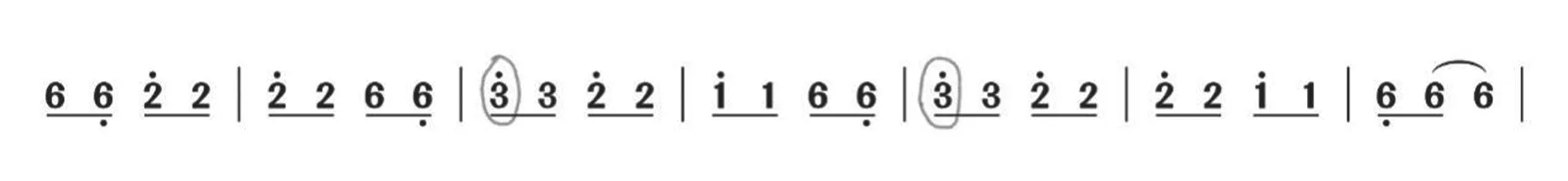

谱例1:

《小白菜》曲谱中,我们可以看出,给出的每一个单音,几乎都有依音或者是波音记谱,依音和波音都是西方音乐记谱法中的技法,所以,这首曲谱本身就是为让表演者真实表达表现中国音乐的形象风格被动而作。它的真实面目,在汉族民间传统音乐里,旋律线条以实的音腔(即点)开头,一个又一个完整的递增“自变量”的音过程,衔射出音乐的其他部分(即线),通过这样的手法,刻画出一位失去母亲,生活颠沛流离的苦难小女孩的形象。

二、“点线模式”形成了中国音乐旋律线条的“曲线美”

“点线模式”在中国传统音乐旋律线条中的运用主要有两方面,一方面为音乐旋律线条内部的不同构建形式,另一方面则体现在音乐表演过程中的表演技法的使用,从而给听众听觉感受上的音乐形态。

(一)旋律线条内部“点线相依”的几种常见方式

(1)点线相连:即音腔出现在乐曲起始部分,其余部分为音腔的衍射,出现连绵蜿蜒的线,给人以余韵无穷,正如“余音绕梁,三日不绝”。

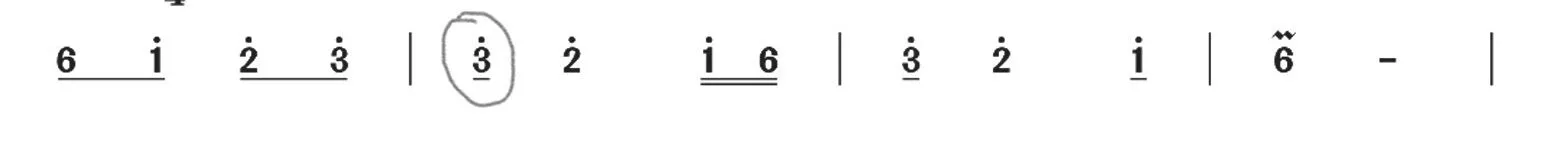

谱例2:

此例中,有标记的小节中,被划圈的3音是点,在演唱的时候的重音所在位置。而后是轻柔划过的线。常规西方乐理中,该小节的重音应该在第二个音上,因为切分节奏原本就是为了打破之前固化的强弱关系,而将重音移至中间的长音部分。但在中国民歌中,改变时值并非等于要改变其重音关系,所以不能总拿西方乐理来处理中国音乐。

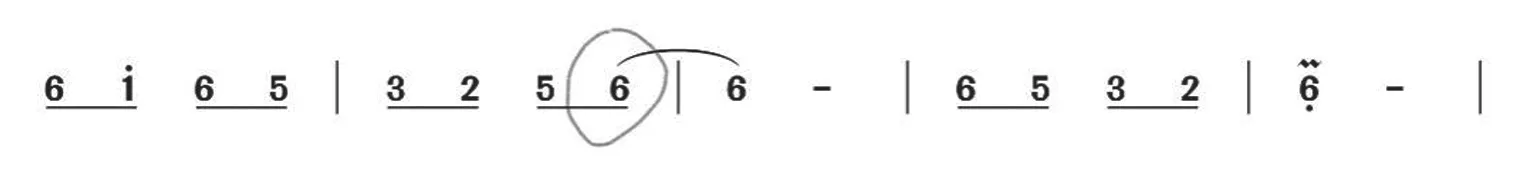

(2)线点相连:音乐以衍射的线条开始进行,进而落脚到音腔的点上。

谱例3:

此例中,被划圈的6音是点,是该小节的重音所在,它处于小节的最后一位,原本应该是最弱音,然在此处却是最强音,持续到下一小节变成逐渐弱化的线。表达了主人公喻景抒情的思君之情。

3.线点线相连:音腔出现在音乐的中部,前后皆为音腔的衍射。

谱例4:

此例中,两个被划圈的音为点,其他均为线。线点线相连是乐曲旋律线条行进的必然,特别是长句中,总是线与点相连再到线,此乐句正是音乐情绪最高昂的部分,抒发歌者对爱人的强烈的思念,情绪喷涌而出的激情。

(4)特殊情况:偶尔出现只有点或只有线,抑或是点线分离的情况,常出现在戏剧器乐中,造成音乐的顿挫感。

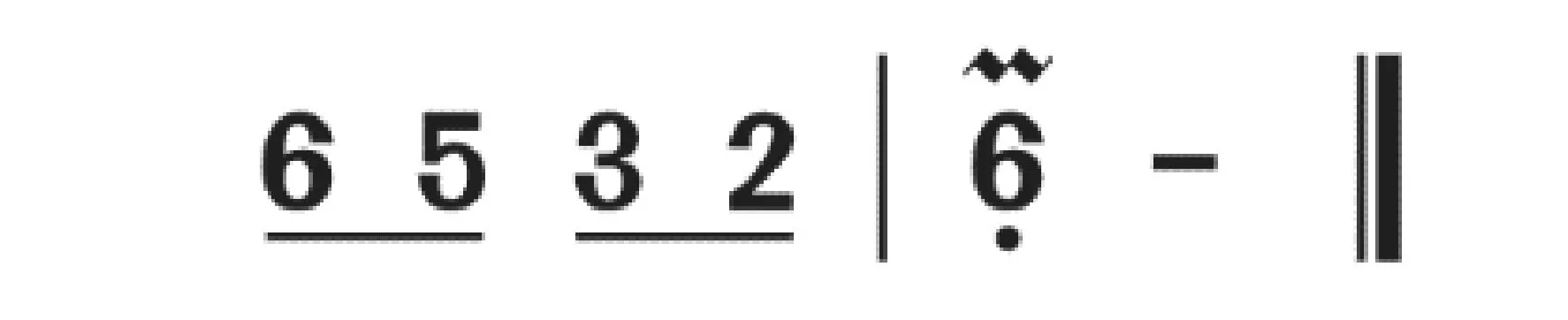

谱例5:

这种情形一般出现在末段,或者戏曲音乐等描写极端情绪之处。正如上例中,在乐曲旋律线的尾,为表达歌者强烈的思念却又只能忍耐时,在表演时往往会处理成断腔,即一个一个音断开演唱,但却是声断情不断,声断意不断,让听者感同身受,引起共鸣,增强艺术感染力。

(二)中国音乐表演中的点线阴阳规律技法

1.中国传统器乐在演奏中音乐线条阴阳、虚实处理手法

弹拨乐器琵琶技法中的挑与拨,就被认为是两种完全相反的手指技法,视为阴阳两面。但在音乐旋律线条的行进中,作曲家恰恰将其和谐统一于简易的旋律线条内,令其阴阳交合,不断转换,以营造出乐曲的灵动鲜明,气息的阴阳流转,给听众以轻、快、缓、急、幽静、淡远的审美体验。例如琵琶弹奏手法中经常用到“滑音”和“拉音”,具体做法是,“拉音”是右手弹弦时,左手左右打动弦,产生一个“虚音”。“滑音”亦是在右手弹弦的同时,左手上下滑动。它们都是营造虚实结合音响效果,展示音乐旋律线条之美的最常见的表演手法。“滑音”“拉音”发音实处明亮饱满,铿锵有力,虚处幽微飘忽、若隐若现。“滑音”“拉音”使得旋律音响由清实变为幽微,实音震动后渐渐远去,留下渺渺的余音,带听众于神思的境界。滑音、拉音均是点线阴阳结合,点在线中出现的不同位置决定了滑音拉音的不同韵味。

2.中国传统歌唱中,歌者须严格遵循着阴阳虚实规律,才能更好地完成歌唱,进入更高的境界

“气”是生命本体特征,“人之生,气之聚也;聚则生,散则死……”[4],歌唱是呼吸的艺术,无论声乐还是器乐,“调息”都是至关重要的,要求吸气深沉内敛,吐气细长有致,均匀而舒缓。吸气时肢体壮大而强健,吐气后躯体堕而废,由此我们可以视呼吸中呼为阴、吸为阳,呼吸之间已是阴阳相交。歌唱时做到气存丹田(指肚脐下二指处),深吸缓呼。运气和意念相结合,控制身体几处重要位置(如丹田、喉头),只为给气息以畅通的通道,出入无阻。这样才能做到自由演唱或演奏,使整个人体处于平衡舒畅的良好感觉当中。为何人体诸多部位,我们仅需控制二三要处便可自由而畅快?这正是和了老子的“大道甚简”的思想。音乐表演中,常用的呼吸法有胸式呼吸法、腹式呼吸法及胸腹式呼吸法,这些呼吸法各有所长,在表演中,胸腹式呼吸法为上乘呼吸方式,运用较多。(注:胸式呼吸法呼吸较浅,易导致表演者声音穿透力不强,身心放松程度不佳;腹式呼吸法气息较低,容易窝胸,声音醇厚,饱满;胸腹式呼吸法则将胸部扩张与气息下沉丹田相结合,身体舒展,音色极具张力。)

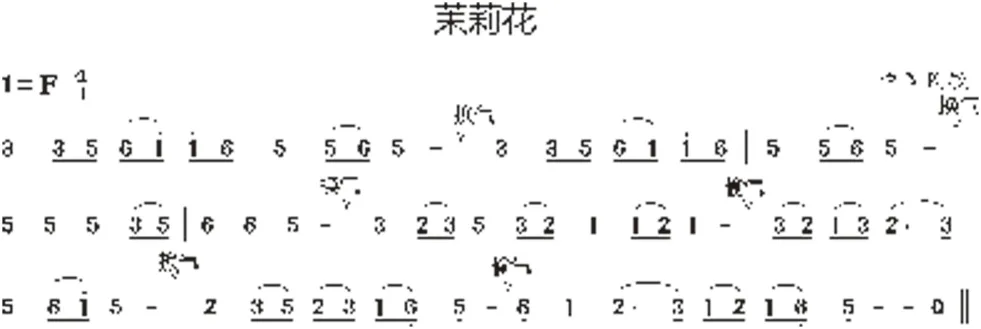

唱歌中换气技巧正是处理旋律线条阴阳结合虚实相间的重要手段。简易的旋律线条总是以内部的“点线”方式阴阳对立并统一。换气的气口一般出现在线条的位置,即气虚而补。中国音乐歌唱中,唱响“点”(音腔),韵足“线”是基本要求,也是最高要求。深吸气,在气息上发声是确保“点”的响亮的坚实基础,而线的部分就是情感抒发阶段,以情带声,唱足韵味,展现情感和民族风情。以《茉莉花》为例:

谱例6:

综上所述,无论从旋律本身音的构成上来看,还是从音乐的表演中,声乐中气声结合,器乐中的演奏手法,“点线相依”模式始终营造并体现着中国传统音乐线性阴阳相交,虚实结合的美学特征。叶朗先生说:“艺术形象必须是虚实结合,才能真实地反映有生命的世界。”[5]中国音乐旋律线条正是顺应“阴阳相间、虚实结合”的规律,采用独特的“点线相依”的阴阳辩证手法来塑造音乐形象,真实地反映着生命的世界。