鄄城县地名的语言学分析

2021-07-28王盼盼刘美娟

王盼盼刘美娟

(1.丽水学院教师教育学院,浙江丽水323000;2.青田县温溪镇第一中学,浙江青田323903)

鄄城春秋时为卫国鄄邑,秦朝改为鄄城,西汉置鄄城县。1931年“濮鄄分治”,复设鄄城县。1978年划归菏泽地区,后属菏泽管辖至今。据《鄄城县志》载:“1982年地名普查资料的1 165个自然村中,春秋战国时期7处,宋代9处,元代11处,明代784处,清代281处,民国时期22处,建国后22处,立村年代不详25处。”[1]53

地名作为一种特殊的地理标识,既能标地记物,具有方位指示作用,又能寄情记事,兼具文化韵味。地名在地方文化研究中具有独特的价值,透视地名可以知历史人文、晓乡情民风。本文以《鄄城县志》中统计的自然村名为基础语料,从语音、词汇、语法、修辞几个方面对鄄城地名的语言特征进行分析,并就其存在的问题进行探讨。

一、鄄城县地名的语音特征

语音是语言的物质外壳,是人类说话时由发音器官发出来的表达一定意义的声音,是语言的交际职能得以实现的物质手段。透视地名语音,可以了解当地的一些人文风貌。

(一)音节结构形式

音节是听话时自然感到的最小的语音单位。根据现代汉语的音节数量划分,鄄城地名可以分为以下几类:

双音节:柳园、枣寨、孙垓、唐垓、盐店、毛洼、于营、傅坑、信义、侯湖等。

三音节:蚂蚱店、糖牛楼、阎什口、王非庄、果子园、临濮集、张河涯等。

四音节:打席张庄、潭坑施庄、小申河口、大井石庄、槊梢李庄、千户宋楼等。

五音节:石佛头李庄、西大户刘庄、大百户王庄等。

鄄城地名的音节以双音节、三音节、四音节为主,有少数五音节,不存在单音节和五音节以上音节。由于物质材料的限制、记忆规律的制约以及地域认知空间范围小、词汇缺乏等原因,古汉语地名词以单音节为主,随着社会生产力和语言的发展,多音节词逐渐增多。尤其在现代汉语中,地名基本都是多音节词语,因此鄄城地名整体符合语言的发展趋势。

(二)音节节奏类型

音节节奏的划分是读准一个词语的必要条件,地名读音的节奏也不例外。地名通常以三音节和双音节为主,因为地名词语音节过长不利于交流,三音节以上地名词较少。鄄城地名中四音节词语有一定量,并且有部分五音节存在,但读起来并不困难,相对双音节词和三音节词更容易记忆,这主要是由于音节节奏划分的缘故。鄄城地名无论双音节词,还是其他多音节词,大多可以划分为两个联系比较紧密的语义单位,使记忆更加容易。

鄄城地名多音节的节奏有以下几类:

1.三音节地名的节奏类型

2+1型:蚂蚱/店、果子/园、高清/寨、历山/庙、铁关/庙等。

1+2型:糖/牛楼、西/营子、前/刘寺、北/孙庄、盆/刘庄等。

2.四音节地名的节奏类型

1+3型:东/尖堌堆、前/王尹庄、后/小辛庄、东/红庙屯等。

3+1型:刘举人/庄、王纯孝/庄、王榔头/庄、李进士/堂等。

2+2型:枣树/杨庄、家斜/李庄、打席/张庄、潭坑/施庄等。

3.五音节地名的节奏类型

3+2型:石佛头/李庄、大百户/王庄等。

1+4型:西/大户刘庄、后/大户刘庄等。

(三)音节平仄分布

鄄城地名词平仄分布多样,但从音频看平仄分布不均衡,平声地名用字及组合具有绝对优势。我们知道,汉语的情感色彩在很大程度上受声调影响,平声上扬、悠长,仄声下沉、短促。在日常生活中,鄄城地名语音面貌整体比现代汉语语音声调平缓、上扬,且有拖音现象。

这一语音现象与鄄城平旷的地形、重礼的传统以及鄄城人热情活泼的性格有着极为密切的关系。鄄城地处平原,平旷开阔,较远处就可以看到人。人们礼貌热情,在远处就相互打招呼,为了保证语音清晰,音节节奏自然放缓,短促的语音尽量拉长、上扬。同理,平声字本身就具有上扬、悠长的天然优势,自然备受青睐。

二、鄄城县地名的词汇特征

(一)鄄城县地名的通名特点

在地名学语言学的相关研究中,地名通名主要用来区分地理实体性质,通名又可分为自然实体通名和人文地理通名。以下主要考察鄄城地名通名的用词性质及组合方式。

1.自然地理实体通名

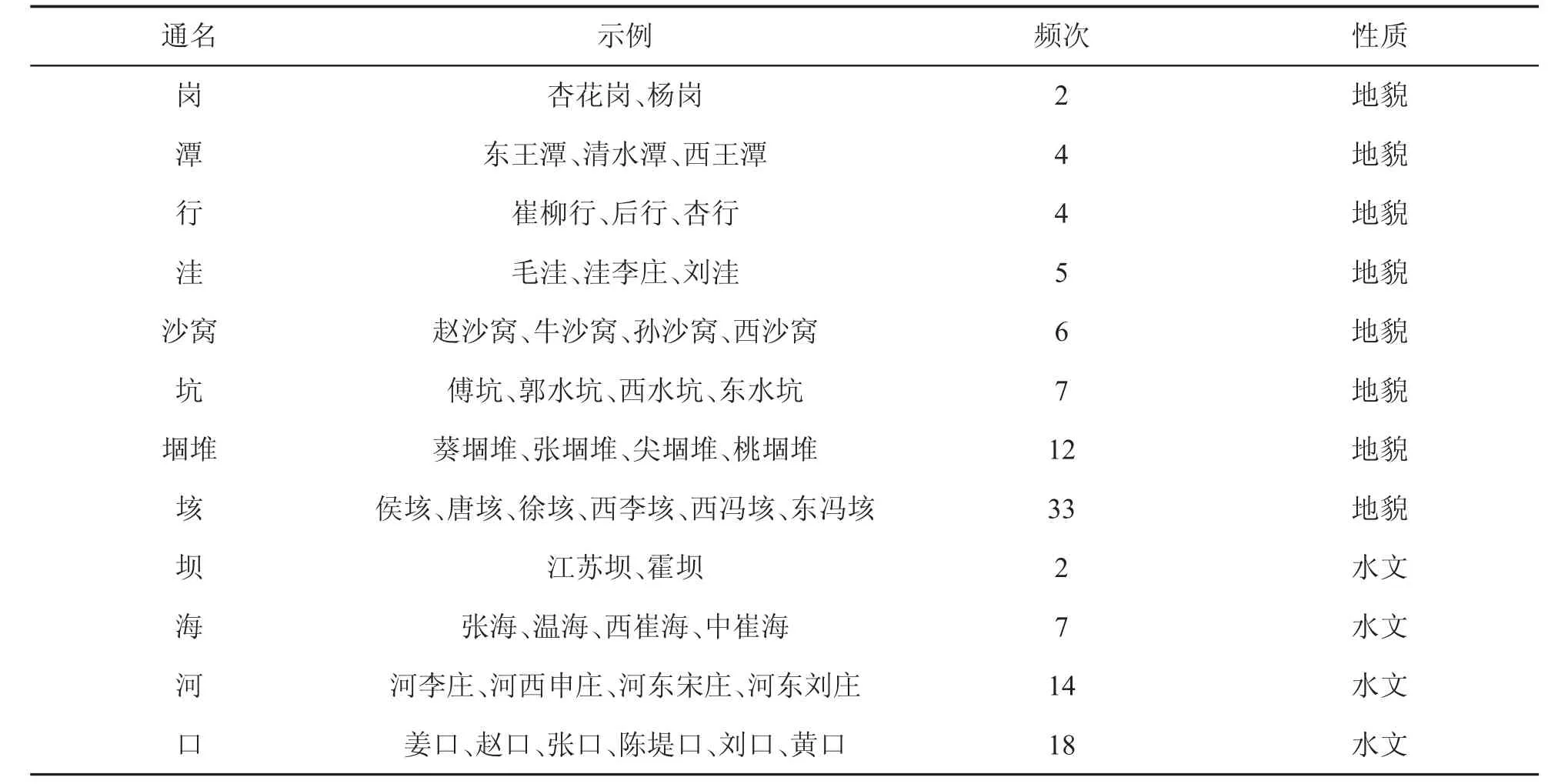

鄄城县自然实体通名主要有:坝、岗、潭、洼、海、坑、沙窝、堌堆、河、口、垓、桥、楼等。具体分布情况如表1所示。

表1 鄄城县自然地理实体通名分布情况表

地名通名通常表示地名实体类别,通名不是孤立的个体,而是一个类别的群体。通过对地名通名的研究,我们可以发现多样的自然地理特征和丰富的地域特色[2]。鄄城县自然地理实体通名中表示“土堆义”的有垓、沙窝、堌堆、岗;表示“水利义”的有埝、坝、口;表示“水坑义”的有洼、海、潭、坑。鄄城县自然实体通名以“海、坑、堌堆、河、口”为主,比较客观、全面地展示了鄄城的地貌和水文特征。如独具特色的“堌堆”,就与当时的地理环境和黄河有着密切的关系。山东菏泽的堌堆有151处,以“堌堆”命名的村庄有100多个,鄄城县有12个“堌堆”地名,也反映出相应的自然、历史、文化特征。“堌堆”一词用普通话读显得生涩,但用鄄城方言读起来则是朗朗上口,因之用其命名也更合适。

2.人文地理通名

鄄城县人文地理通名主要有:场、窑、军、城、胡同、村、坊、寨、营、园、店、堂、集、寺、桥、庙、屯、庄等。具体分布情况如表2所示。

鄄城县人文地理通名中以“集、寺、桥、庙、楼、庄”为主,主要体现了鄄城的建筑、聚落、贸易、宗教、水文特点。鄄城县人文地理通名的数量无论在种类上还是在数量上都远远高于自然地理实体通名,这充分体现了鄄城深厚的人文底蕴。

(二)鄄城县地名专名特点

在地名学语言学的相关研究中,地名通名主要用来确定区分地理方位,经过字频统计,鄄城县地名中姓氏类专名和方位类专名占有绝对优势。

1.姓氏类专名

鄄城县姓氏类专名有刘、张、李、王、杨、孙、马、陈、周、赵等,其中刘、张、王、李、杨5个姓氏字频超过0.2%,孙、马、陈、周、赵5个姓氏字频超过0.7%。

刘:东刘庄、刘李庄、刘庙、刘庄、洪庙刘庄、西大户刘庄、香刘庄等74个。

张:蒜张楼、武张庄、新张寺堌堆、傅马张庄、张河口、张庙湾、张庙等72个。

李:李庄、华佗庙李庄、花李庄、李胡同、双李庄、家斜李庄、李进士堂等70个。

王:寨王庄、草庙王庄、王榔头庄、王垓、王鸭子、王菜园、王清庄等70个。

杨:杨集、夸杨庄、杨老家、杨台庄、枣树杨庄、水坑杨庄、丁杨寺等32个。

孙:孙老家、西孙庄、铁炉孙庄、许孙汪、李孙汪、南孙庄、孙沙窝等31个。

马:马庄、马桥、东马庄、兵马庄、马堂、李马楼、马关庙、马厂等28个。

周:周李庄、周庄、南周楼、周园子、后周垓、周场、西周庄、中周庄等25个。

赵:赵李营、赵堂、赵庄、东赵庄、赵坊、北赵庄、前赵庄、张坊等22个。

2.方位类专名

生活中我们常用的方位词有东、西、南、北、中、前、后、左、右、上、下及其复合衍生词,如东南、西北、左上、右下等。语法学界对于方位词的定义和归属看法不一,《现代汉语方位结构与偏误分析》[3]将方位词分为16个单纯方位词和65个合成方位词,在鄄城县地名中存在的方位类专名共有8个,且都是单纯方位词。

东:东肖庄、东李桥、河东刘庄、东寺、东刘楼、东周楼、东张桥等65个。

西:河西申庄、西孙庄、西李垓、西寺、西彭庙、西营坊、桥西牛楼等69个。

南:南苏庄、南张庄、南肖庄、南宋庄、南陈庄、南刘庄、南陈庄等31个。

北:北王庄、北贾庄、北葛楼、北周楼、北董庄、北李庄、适北口等24个。

前:前宋楼、前高庄、前苏庄、前李庄、前牛楼、前孙寨、前周垓等40个。

后:后李桥、后李垓、王后垓、五里后、后冯庄、后里庄、后冯庄等40个。

中:中义村、中周庄、中李庄、中马庄、中彭庄、中魏庄、中小辛庄等14个。

左:左营。

(三)鄄城县地名方言词

鄄城方言属于北方方言区,整体上与普通话较为接近,此仅就地名中出现的与现代汉语音义相差较大的地名词作简要分析。

水:普通话音shuǐ,鄄音fēi。鄄城县地名有郭水坑、西水坑、东水坑等。

垓:普通话音gāi,鄄音hǎi。鄄城县地名“垓”多与姓氏结合,如宋垓、邵垓、前周垓等。

埝:普通话音niàn,鄄音yàn。《浙江地名疑难字研究》[4]收录此字,音niàn。鄄城县地名有大埝。

谌:普通话音chén又音shèn,鄄音zhàn。《姓氏词典》[5]中“谌”有zhàn和chén两个读音,为两个姓氏。《中国姓氏辞典》[6]“谌”有zhàn和chén两个读音,为同一姓氏。鄄城县地名有“谌周庄”。

沙窝:现代汉语义指细沙沙漠,鄄义指沙土窝。山东地名中“窝”常见,但“沙窝”不常见,“沙窝”独具鄄城特色。这主要受其黄河滩区土质沙化影响。鄄城县内有孙沙窝、西沙窝、东沙窝等。

老家:鄄义为外迁姓氏本家。在山东地名中“家”较为常见。鄄城县地名有孙老家、杨老家、吴老家等。

三、鄄城县地名的语法特征

鄄城县地名主要以单一名词和短语的形式呈现,短语又以名词组合以及形容词和名词组合为主。这里我们主要分析鄄城县地名短语类的结构形式。

鄄城县自然地理实体通名结构形式,以“专名+通名类”最为常见,如:杨岗、后行、毛洼、牛沙窝、温海、王垓等。鄄城县人文地理通名结构形式,以“专名+通名类”和“专名+专名+通名类”居多。“专名+通名类”如:王庄、赵庄、辛桥等。“专名+专名+通名类”如:崔黄庄、西张桥、后李庄等。这两类主要地名结构中,专名形式相对人文地理通名更加多样化,并且仍然以姓氏类专名为主,与自然地理通名结构的差异主要体现在方位类专名数量的增加。

鄄城地名姓氏类专名的构成多样。其中多个姓氏结合较多,比如花李庄、刘李庄等,并且姓氏之间的组合一般不以大姓开头,这有利于体现区分度,充分体现了人们的智慧。另外一个特点就是姓氏使用越频繁,地名信息越丰富,以上述10姓为例,相对低频的马、周、赵类的地名基本都在三音节以内,并且只与通名、姓氏方位搭配,而相对高频的刘、张、李、王、杨、孙类的地名则占据了大量的三音节以上地名,结合形式和内容也更加多样。

鄄城县地名方位类专名一般放在地名首位,采用“方位+姓氏+通名”的结构模式。同时,方位类专名地名组合多样,一般成对出现,如“中李庄,后李庄,前李庄”等,其中“中”的组合最为多样,且与“东、西、南、北、前、后”都有成对出现。此外,方位类地名专名与“大、小”等形容词结合较多,如“大辛庄、小辛庄、中小辛庄、后小辛庄”等。

四、鄄城县地名修辞特点例析

鄄城县地名主要修辞类型有用典、借代、谐音。这些修辞的运用一方面使地名雅化、富有历史感,另一方面也为地名盖上了一层层的面纱,如不深刻理解地名中的修辞,则会引起较多误解。

(一)用典

鄄城县地名修辞中的典故主要源于神话传说和历史遗迹,其中神话传说以“尧舜文化”为主,历史遗迹以“堌堆文化”“孙膑文化”为主。“尧舜文化”主要关联“舜耕历山、渔雷泽”,与之相关的地名有谷林、舜城集、历山庙、雷泽湖等。历史遗迹有“葵丘会盟”遗留的葵堌堆,此外有以孙膑事迹为依托的孙老家、亿城寺等。葵丘会盟有《史记》等正史记载,孙膑有明朝石碑、孙氏家谱以及《孙膑兵法》为证,是为信史,且争议较少。

除此之外,鄄城县地名中还有与古代帝王宋真宗、汉光武有关的鲁王仓、枣林店及桑树刘庄。据《鄄城县志》载:“鲁王仓,宋初称斑鸠店,相传宋真宗朝拜泰山时曾经过此地,村民穆氏以饼迎驾,所随千军万马,食之不尽。真宗疑惧,恐其谋反,遂将穆氏斩首,但尸体不倒,真宗知为错杀,故封穆氏为鲁王,并建庙1座,自此改名鲁王仓。”[1]51

(二)借代

鄄城地名中运用借代修辞较多。用实物借代如篦子张庄、旗杆张庄等;用建筑物借代如张志门、大埝、宋楼、李桥等;用人名借代如陈良、李进士堂、刘举人庄、吴兴言庄等;用姓氏借代如甄庄、南杨庄、周李庄等;用动物借代如王鸭子、蚂蚱店等;用植物借代如枣林店、枣树杨庄等;用河流借代如临濮、苏泗庄等;用物产借代如麻寨、糖牛楼、芝麻刘庄、香店等。

(三)用典+谐音

鄄城地名中箕山、凤凰店、红船是谐音与用典联用。箕山并无山,相传有一阎氏所建的村庄附近有个土堆,突然在夜晚升高,却被公鸡的鸣叫惊到,不再生长,故名“鸡山”。唐尧时,尧欲让位于许由,许由隐于此地,后来“鸡山”逐渐演变为箕山。凤凰店,因为该地柳絮飘风原为风花店,后又运用谐音雅化为凤凰店。红船建村于码头,初名为洪川口,明永乐年间,有一大红官船经常停留在此地,后谐音改为红船口。

五、鄄城地名使用中的几个问题

鄄城地名在使用传播和发展演化过程中也存在一些问题。

替换不当,姓氏混用。阎姓在鄄城县地名中共有阎庄、阎屯、西阎庄等13个村落。傅姓在鄄城县地名中共有傅马张庄、傅庄、傅楼等11个村落。时至20世纪末,鄄城县地名中尚使用“阎、傅”,但近年来鄄城县民政户籍中的“阎、傅”全部换为“闫、付”。

《中国姓氏辞典》载“《宋百家》将‘阎’氏列为第327姓”,“明代《百家姓续编》将闫氏(阎氏的别支)列为第469姓”[6]488,“付不同于‘傅’氏”[6]111。鄄城县行政地名中“阎、闫”同地共存,给人们带来诸多不便,亦极易引起误解。“傅”“付”同为中华姓氏,但其源流不同,将两个姓氏混为一谈,甚为荒谬。姓氏文化是中华文化的重要组成部分,当代人应该慎重对待历史,尤其应该重视地名中姓氏文化的传承。

以讹传讹,混淆视听。“鄄城”易误用为“甄城”。鄄,普通话音juàn,古地名,鄄城曾作甄城。鄄城县地名“鄄”特指鄄城。甄,普通话音zhēn,又音zhèn。据乡人言鄄城甄姓为舜裔甄氏,今鄄城县历山庙有《甄氏祖庙祭文碑》。

知网上题名为《山东省甄城县蒙古族苏氏族源考》的文章,实则为《山东省鄄城县蒙古族苏氏族源考》[7]。《中国系列地图册(山东)》[8]出现“甄”“鄄”并存。文化研究者和传播者应注重地名用词的准确性,莫为时人增困惑,莫给后人添麻烦。