海外华裔新生代中华文化认同的实证研究——以丽水西班牙华裔新生代为例

2021-07-28陈轶

陈 轶

(丽水学院华侨学院,浙江丽水323000)

一、问题的提出

近年来,海外华人社会发生了“结构性”变化,华裔新生代已然成为了华人社会的主体,而随着现代性世界和全球化的发展,华裔新生代受到实际的语言环境、教育情境和住在国文化的多重影响,在文化归属感和文化认同等诸多方面产生了变化。习近平总书记关于侨务工作的阐述明确并高度肯定了海外华人华侨的重要作用——“是推动构建人类命运共同体的重要参与者”,“是实现中国梦的重要力量”,并提出了“根、魂、梦”的重要论述[1]1。了解并研究华裔新生代的文化认同现状,对于在新形势下制定有效的侨务政策、进一步挖掘和涵养新生代侨力资源,具有十分重要的意义。

本文所指的海外华裔新生代主要是指在“中华圈”(含中国大陆、香港、澳门和台湾)以外的新生代华人[2]。文化认同是指个体对某个文化的认同程度,具体是指个体自身的认知、态度和行为与某个文化中多数成员的认知、态度和行为相同或相一致的程度[3]。本文的文化认同,是指对中华传统文化的认同。

海外华人文化认同的研究成果丰硕。新加坡学者王赓武先生认为,海外华人华侨的认同具有多重性,包括了文化、历史、种族、阶级等诸多类型[4];马来西亚学者陈志明认为,对海外华裔的认同研究应当将语言涵化、汉语能力、国籍等多方面与认同相结合进行综合研究[5];国内学者庄国土提出应将东南亚华人的认同分为两类——政治(国家)认同和族群认同[6];韩震则认为华侨华人文化认同是包括族群身份、政治身份、语言和生活方式以及价值和文化取向等在内的“多重文化认同”[7]88;李其荣认为,海外华裔族群的文化认同是双重的,是住在国文化认同和中华文化认同的融合[8]69。另外,有的学者重点研究了华人华侨文化认同变化的历史和发展态势,还有许多学者则对东南亚、欧美等地区华人的认同现状和变化进行了调查分析等等。董丽云认为,海外华裔新生代的祖籍文化认同有被住在国文化逐渐遮蔽的趋势,其文化价值观不同程度地呈现出住在国文化特征[9]74;沈玲则在研究了泰国的华裔新生代文化认同之后提出,泰国华裔新生代的文化认同具有双重性,并且,他们对中华文化的认同程度有所弱化[10];陈美芬、汪雪娟调查发现,华裔新生代对中华文化的认同水平较高,并且在中国接受教育的华裔新生代对中国(温州)文化认同水平高于在意大利(佛罗伦萨)接受教育的华裔新生代[11]。

综观诸多研究,主要呈现出了以下几方面的特点:一是有关海外华人文化认同的研究越来越受到重视,也有了不少的成果;二是较多的研究侧重于从社会学、历史学、政治学、心理学和民族学等视角对华人华侨文化认同进行整体的宏观研究;三是研究区域大多集中在东南亚地区,而对欧美地区尤其是欧洲地区的华裔新生代涉及较少,而以西班牙华裔新生代为例的华裔新生代研究知网上未能查到相关论文。

二、研究过程

为了保证调查的信度和效度,本研究以定量研究和定性研究相结合的方式进行。定量研究以问卷调查法来采集数据,定性研究则采用深度访谈的方式收集材料。

(一)调查对象

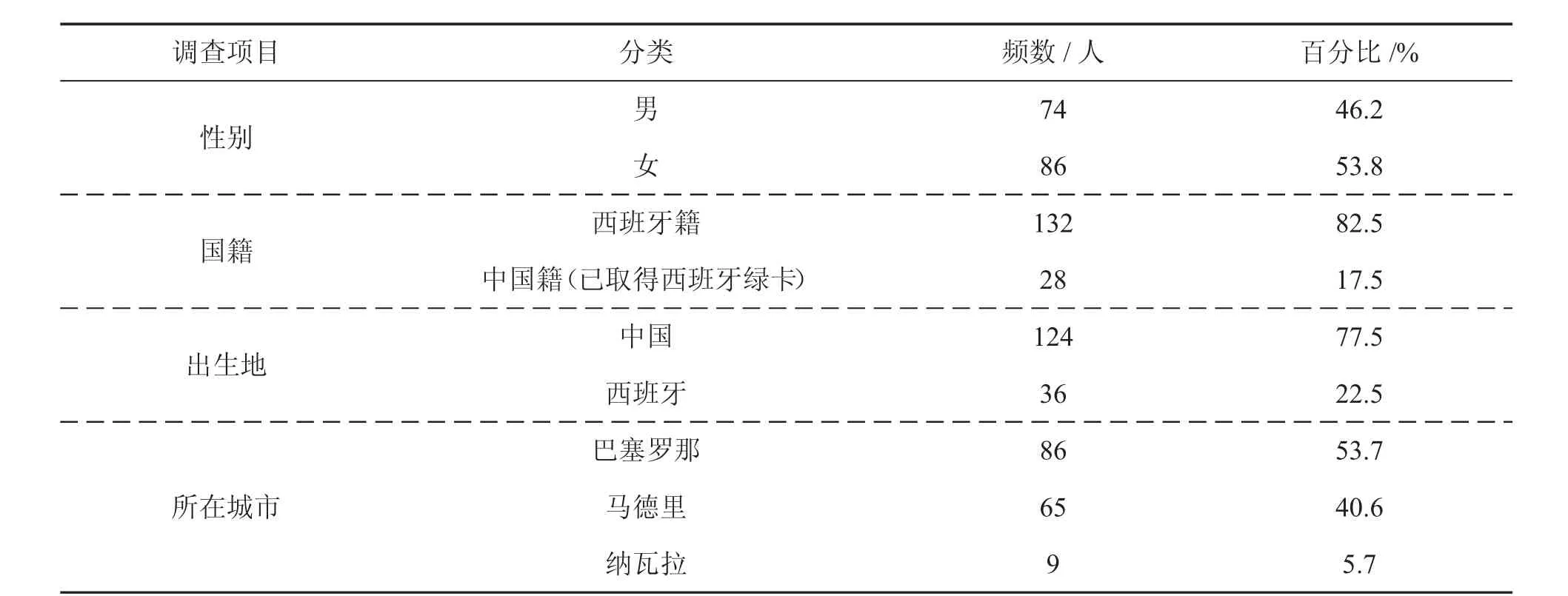

课题组所在的丽水市,其所辖的青田县为浙江著名的侨乡,海外华人华侨共有33万余人,足迹遍布五大洲120多个国家和地区,其中96%集中在欧洲。华人华侨最多的国家是西班牙,超过12万人,占总数的38%,而其中绝大多数为华裔新生代。本研究以浙江丽水青田籍西班牙华裔新生代为调查对象,2020年5—11月,共发放问卷180份,回收问卷168份,剔除无效问卷后,得到有效问卷160份,有效率为88.8%。样本具体分布情况如表1所示。

表1 受调查对象基本情况

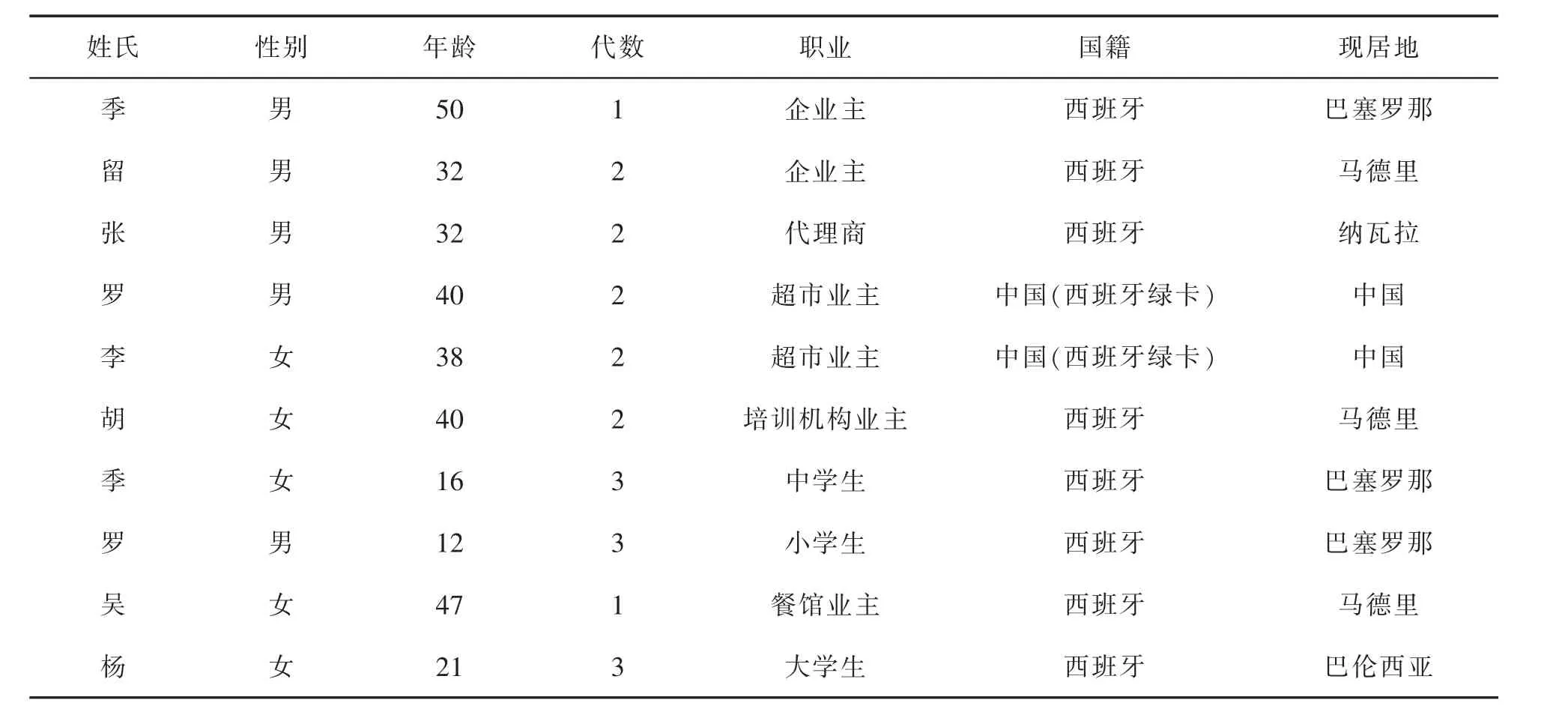

深度访谈的对象有10人,基本情况如表2所示。

表2 访谈对象基本情况

(二)调查问卷与访谈大纲的编制

课题组在参考了各类与文化认同有关的量表的基础上,编制了问卷;同时,结合有关“文化认同”的文献资料(主要是对韩震先生《全球化时代的华侨华人文化认同问题研究》中关于“文化认同”的内涵进行解读分析)确定了问卷的具体内容。问卷分为两个部分,一是对基本信息的了解,包括年龄、性别、家庭背景和教育背景等;二是主体部分,共分为42个题项,从身份、语言、价值观、中华传统文化等几个方面对文化认同现状进行调查。因受疫情影响,本次问卷为电子版形式,主要通过微信等平台在华裔当中发放,问卷语言为西班牙语、英语和汉语,研究对象可根据自己的母语或外语掌握水平来选择。研究所得数据采用EXCEL表建立数据库,并运用SPSSV17.0软件包进行数据处理与分析。经信度检验,本次调查问卷的Cronbach's Alpha值为0.86,信度较好。访谈大纲编制的主要目的是更加深入了解具有一定代表性的华裔新生代内心的真实想法,并对问卷调查未能涉及的信息作出补充。

三、结果分析与讨论

(一)结果分析

1.西班牙华裔新生代文化认同的基本情况

调查显示,西班牙华裔新生代的文化认同平均分是3.45分(总分为5分),高于临界值3分,这说明华裔新生代对中华文化的认同处于较高水平。这也与访谈中所了解到的情况基本一致。

2.影响西班牙华裔新生代中华文化认同的因素

我们主要从性别、年龄、汉语水平以及说汉语频率等方面来考察西班牙华裔新生代文化认同的差异,结果如表3所示。

表3 西班牙不同性别华裔新生代文化认同的情况

从表3不难看出,西班牙华裔新生代中,男性的文化认同水平与女性之间不存在显著差异。因此,可以认为性别并非影响华裔新生代文化认同的重要因素。

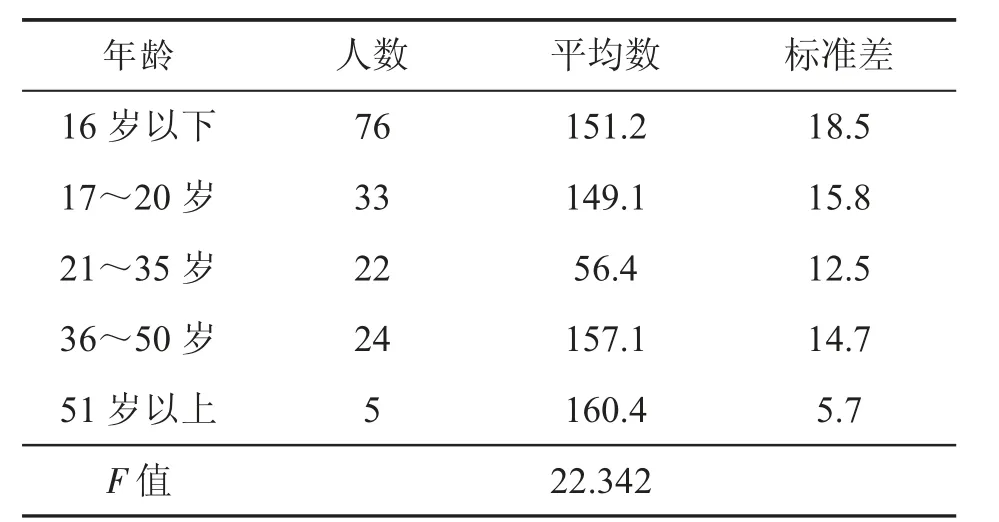

从表4的数据可以看出,不同年龄段华裔新生代的文化认同水平显著不同(F=22.342,P=0.000<0.05)。从认同的趋势看,年龄越小,认同度越低,但是,16岁以下群体的文化认同度却有所回升。结合访谈资料来分析,这与近些年来,中国在国际上的影响力大幅提升以及在本次疫情中的绝佳表现有着密切关系。这很可能意味着,在今后的几年里,西班牙华裔新生代的文化认同水平会保持一个稳中有升的趋势。

表4 西班牙不同年龄华裔新生代文化认同情况

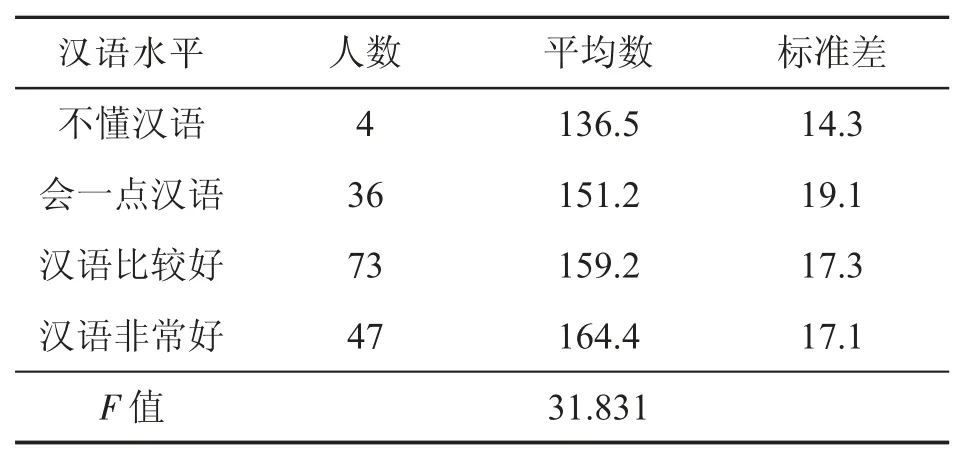

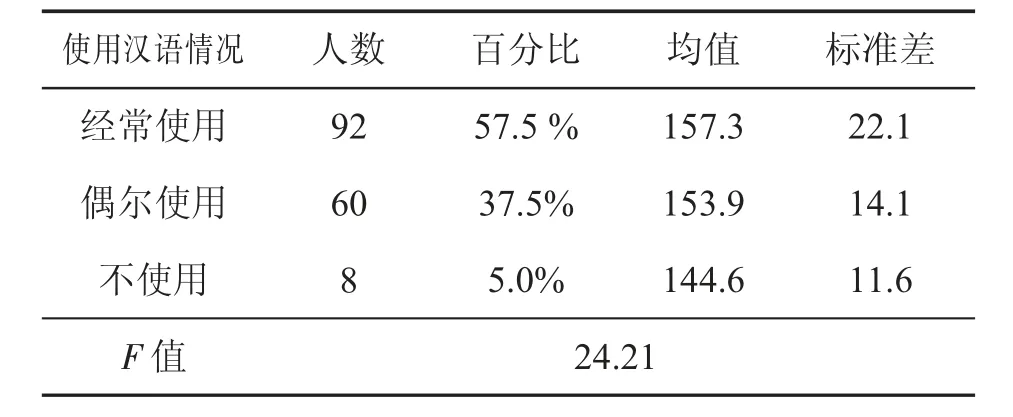

表5((F=31.831,P=0.000<0.05))和表6(F=24.21,P=0.000<0.05)数据显示,华裔新生代的汉语水平差异与中华文化认同水平显著相关。总体而言,汉语水平越高,认同水平也越高。而且,家庭中使用汉语的频率与其文化认同水平之间也有着显著的相关性——越经常在家使用汉语,其文化认同水平也越高。访谈中,受访者均会说汉语,他们也表达了相似的观点,认为家庭成员之间使用汉语的频率越高,其文化认同水平也相应越高,并且还认为,方言的使用也能起到相似的作用。

表5 西班牙不同汉语水平华裔新生代文化认同的差异水平

表6 西班牙家庭内部使用汉语情况(包括方言)对华裔新生代文化认同的影响

(二)结果讨论

我们研究华裔新生代的文化认同,主要目的是制定有效的侨务政策,进一步挖掘和涵养新生代侨力资源,促进侨务工作的发展。为此,需要了解海外华裔新生代文化认同的基本状态,把握其特点和发展态势,这是制定相关政策的基础与前提。前文的研究结果与分析已在一定程度上对上述问题进行了回答,本节我们就这两个问题进行更深入的讨论。

1.关于海外华裔新生代文化认同与其他认同的复杂关系的讨论

调查显示,总体而言,海外华裔新生代对中华文化的认同水平较高。无论是身份认同、语言认同还是价值观和传统文化认同,都表现出了较高的水平,但是,这些认同也表现出了复杂性。主要体现在以下几个方面:

一是族群认同度较高。参与调查的160位华裔新生代,均认为自己是华人(或华族),对族群的认同度非常高,参与访谈的10人,也明确表明自己为华人。这种族群认同状况与韩震先生的结论非常一致:“生物族群是个体不可选择的,其认同是最基础性的。”[7]89不过,韩先生认为的“生物族群身份是生物学的事实,但是否对自己的这个身份感到自豪,也就是是否愿意认同这个身份仍然是个问题”却在本次访谈中呈现出了鲜明的情感倾向:10位受访者均对自己的华人身份表现出了不同程度的自豪感。

二是政治身份认同(国家认同)倾向明显。在政治身份认同(国家认同)方面,参加调查的所有人中,有62.5%的人单选了“西班牙人”,37.5%的人选择了既是“西班牙人”又是“中国人”(其中,12.5%的人只取得了西班牙绿卡,尚未入籍);而接受访谈的10位华裔新生代均认为自己既是“西班牙人”又是“中国人”,其中的两位只获得了西班牙“绿卡”。由此可知,海外华裔新生代在政治身份认同(国家认同)上还是具有明显住在国倾向的,与族群认同表现出了显著的差异。因此,在判断华裔新生代认同状况的时候,“我们一定要将文化认同与族群认同、国家认同区分开来,不可用文化认同替代国家认同和族群认同”[9]74。

三是文化价值观认同呈现“撕裂”或“杂糅”状态。在文化价值观方面的调查中发现,所有参与者均赞同“孝道”,90%的人表示喜欢中国人的“人情味”,但也同样有90%的人不喜欢“办事更多靠人情关系”。这样的结果呈现出了较为明显的“撕裂”状态,但同时也可以看作是两种价值观或者两种文化的“杂糅”。这样的“杂糅”性和复杂性在访谈中同样有所体现,他们表示,虽然身在西班牙,可是并没有断开与中国、与故土的联系,尤其是30岁以上的受访者,这种“情结”更为显著。他们表示,中国发生的事情和祖籍地发生的事情都与自己“有关系”,都会“关注”,“有说不清道不明的联结”,“当别人说中华文化存在这样那样的缺陷之时,会不舒服,甚至忍不住与人辩论”,“特别希望西班牙与中国关系越来越好”。而这次疫情暴发期间西班牙华裔新生代所表现出来的对中国以及故土的关注度,更让人看到了他们对自己华人华侨身份的清晰认识,并且有意无意地将自己与中华文化、中国联系在一起的事实。

总而言之,海外华裔新生代在文化认同上呈现出的是一种复杂的状态——“文化与民族具有先赋性和内生性,海外华侨华人无论处于哪一个国家,其民族的生理特征,尤其是自身文化的特质始终是难以丢掉的。华人在政治上认同所在国,在文化上却依然可以归属自己的民族文化。”[8]71因此,我们一方面要审慎地将文化认同和其他认同区分开来,一方面又必须认识到这些认同之间复杂的关联性。

2.关于汉语学习与使用对海外华裔新生代文化认同的促进作用的讨论

调查显示,汉语水平与文化认同之间呈显著的正相关。这与诸多研究者的结论高度一致。在卡西尔那里,语言与神话、宗教、艺术、科学和历史一起构成了通向文化世界的重要路径,因此,从某种意义上说,民族语言习得的过程也是民族文化的建构过程。洪堡特则更进一步,他认为,“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言”[12],语言与民族精神具有高度的一致性,也是民族文化最具代表性的表征。可以说,“民族语言是鉴定一个民族的最过硬的标准之一,语言是民族的最后的指纹与遗产”[13]。选择以何种语言来表达,就是选择了以何种文化来诠释世界,或者说赋予这个世界以这种文化的意义。当人们在使用一种语言时,事实上就已经选择了一种文化,并以这种文化身份存在。在调查访谈中了解到,华裔新生代很大程度上是在汉语学习和使用过程中,不断加深对中华文化的认识的:对于其中的一些人而言,更多的是为了始终“不忘来处”;而对于另一些人而言,则是为了“追根溯源”。

在调查访谈中我们还发现,除了汉语水平,华裔新生代在汉语学习的动机、态度等方面表现出了较大的差异性。在对语言功能的理解上,“为了方便沟通”排在了第一位,紧随其后的是“华人的象征(包括方言)”,一个基于实用,一个基于文化,而且,年龄越大,选择第二项的越多,16岁以下的大部分都选择了第一项。在对学习汉语动机的项目中,排在第一的是“对做生意有很大帮助”,第二的是“华人总得会说汉语”,还有部分年轻的华裔新生代甚至认为,学习汉语是“为了更好地看中国的影视剧和听中国歌曲”——这种动机或许也可以理解为文化认同的“现代性表达”。在访谈中,除了几位依旧是学生身份的华裔新生代之外,其余几位均是在生意场上摸爬滚打了10年以上的,他们在谈到学习汉语的动机时,一方面认为自己作为华人,使用汉语并不觉得别扭,而且,在近几年里,因为与中国大陆的生意往来愈加频繁,使用汉语更加利于沟通也是极为重要的原因。无论这些海外华裔新生代使用汉语的动机是什么,也不管他们汉语水平究竟达到怎样的程度,一旦他们选择使用作为中华文化最重要表征的汉语,就意味着他们的中华文化认同虽然与在地文化认同相互碰撞,甚至正逐渐被在地文化所遮蔽,其文化价值观不同程度地显示出在地化[9]78,但是,其中华文化认同的根基依旧相当稳定,同时,也对西班牙汉语教学的改进提出了更高的要求。

3.关于华裔新生代文化认同两种态势的讨论

数据显示,总体上,华裔新生代的中华文化认同水平与年龄高度相关,年龄越小,认同水平越低。但是,在16岁以下组别中,文化认同水平出现了小幅回升的现象。这与李丽虹在《GMS五国华人华侨中华文化认同研究》中的研究结果较为接近[14]。这两种情况的出现原因非常复杂,我们认为,可以从以下两个方面来探究:

一是认同水平随年龄降低的问题。我们认为这种问题的出现与多种文化之间的交流、碰撞密切相关。作为华裔新生代,在欧美国家生存发展,必然处于西方文化的包围和渗透之中,而他们自身所带有的“祖籍国文化”(中华文化)势必与之形成冲突,这种冲突在一定时期内对华裔新生代在住在国的生存与发展形成冲击。基于生存和发展的目的,他们“必须接受这种基本现实,并在文化方面进行相应的调整与适应”[15]9。“这样的调整通常分为表层与深层两个层次,涉及日常生活、传统习俗、语言文化、心理适应等方面。表层的调整或是应对异文化压力之需,或是在基本适应的情景下更好地融入主流社会;而深层的调整旨在通过强化的行为方式以增进本族群的社会凝聚。”[15]11越是年轻的华裔新生代,其接受新文化的能力越强,从而表现出中华文化认同水平随年龄降低的趋势。这正如萨利姆·阿布所言:“文化认同性的动态性及其变形表现在不同文化群体的交往之中以及随后的涵化过程。”[15]13

二是认同水平在低年龄段(16岁以下)出现回升态势的问题。我们认为,这种态势的出现一方面是华裔新生代在文化层面进行长期调整与适应所带来的一种结果;一方面也是中国近几年来快速发展、国力得到了极大增强、国际地位获得了极大提升、中华文化吸引力不断增强的结果;另外,还可能与西班牙等国与中国之间的关系不断改善、欧洲国家对中华文化的认识不断全面深入有着相当的关系。

总之,华裔新生代的中华文化认同水平虽然整体上呈现出越来越低的趋势,但依然存在提升的可能性。关键是我们必须采取恰适的政策,创造有利的条件。

四、思考与建议

(一)不断提升祖籍国自身实力以增强文化吸引力

华裔新生代对中华文化认同的变化是源于住在国的生存与发展的现实,我们应当理性看待,无需过度忧虑。提倡积极构建海外华裔新生代中华文化认同的同时,并非要一味强化他们的这种认同,更不是以此为理由削弱其对住在国的国家认同和文化认同,而是希望他们在其固有的华人身份和对中华文化应有的情感的基础上,平衡好住在国和中华文化认同的关系,从而成为增进中外交流的桥梁和使者。同时,“打铁还需自身硬”,我们更应该坚持走和平发展的道路,不断增强国家的硬实力和软实力。作为世界第二大经济体,世界制造业大国,中国的不断强大,是提高海外华裔新生代中华文化认同水平的根本,国家越强大,才越具有吸引力和凝聚力,“譬如北辰,众星拱之”。

(二)加强华文教育的国家助力

“文化认同是话语博弈的结果,即文化认同在不断的对话、协商及差异性与同一性的抗争中产生。”[9]78而且,“海外华人在潜意识里无法忘记自己的‘根’,从而使他们保持了‘中华性’”[16],语言作为文化最为重要的表征,具有很强的“唤醒”功能和“培根”作用。洪堡特认为,“人只有同时跨进另一种语言的圈子,才有可能从原先的圈子里走出来”[17]。因此,汉语学习、华文教育在海外华裔新生代工作中具有基础性的意义。而在华文教育课程设置和师资培养上,需要中国从国家层面给予更大的助力。一是加强与华裔住在国政府之间的交流,获得其政策上的支持;二是加强与华人各类社团的合作,充分利用同乡会、商会、宗亲会等华人社团的优势,搭建华文教育平台,完善课程设置,紧密结合海外华裔新生代的生存认知动机,凸显在地化与国别化,以此来涵养他们对中华文化的认同;三是加大开展各种教育交流活动的力度,以形式多样、内容丰富的活动来深化、增进海外华裔青少年对祖籍国及其文化的认同,如参观交流、各式夏令营和冬令营、各类型的“寻根之旅”等。

(三)注重传统文化的“时代表达”和“现代阐释”

除了汉语言文字之外,传统文化的物质形式非常多样,但并不容易理解,更何况,中华传统文化中精华与糟粕交织,很难辨析,对于一直生活在海外长期浸润在现代生活和住在国文化中的华裔新生代来说,更具解读难度,甚至出现文化认同上的“撕裂”或“杂糅”状态。因此,一方面我们必须重视中华文化传播的样式,重视文化的“时代表达”。“只有通过具有世界视角的,感染力、渗透性的多种渠道和方式,用世界的语言讲述中国的故事,用时尚、现代的元素(譬如新媒体)去传播有着千年深厚积淀的优秀文化,才有可能使中华文化在世界文化竞争中具有自己的话语权”[18],才可能“使负载中华文化的古今汉字、古今民族文字和各种有用的符号进入国际标准化的空间,以保证中华文化以其本来面貌保存、开发及在国际互联网上的无障碍交流”。更为重要的一方面,则是我们必须“在新的实践条件下,对中华传统文化进行新的创新”[19]195,让传统文化中诸如“和而不同”“兼容并包”等能被现代人重新肯定的中国传统价值,将依然是符合现代人各自的标准的价值[19]195,通过现代意义的阐释,焕发出具有时代特征的魅力,如此才可能使得中华文化在海外华裔新生代群体中“走心”“入脑”,才可能纾解他们在多元文化冲击下产生的“撕裂感”,达成中华文化认同的现代建构,实现“文化自觉”[20]。

五、结语

本文以丽水青田籍西班牙华裔新生代为例,从身份、语言、价值观、中华传统文化等几个方面对他们的文化认同现状进行调查,并在此基础上对文化认同与其他认同的复杂关系、文化认同与汉语学习的关系以及文化认同趋势特点等方面进行了分析与讨论,提出了相应的建议。但是,海外华裔新生代的文化认同是一个较为复杂的问题,与国内同胞相比,海外华裔新生代处于文化差异(甚至对立)和文化交融(有时可能只是杂糅)的环境之中,对自身的各种认同,尤其是文化认同会更加敏感,也更具“不确定性”,而本文所选取的样本数量十分有限,理论功底也有所欠缺,因此难免会存在思考和剖析的深度不够、建议不全面等问题,希望后续研究者可以继续研究、补充、完善。