中小学教师的效能感结构及其与心理健康的关系

2021-06-29孟卫青

孟卫青

(广州大学教育学院 广东广州 510006)

一、 引言

近年来,中小学教师队伍建设问题引发了人们的广泛关注。2018年1月,中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,这是中华人民共和国成立以来党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式的政策文件,将教育和教师工作提到了前所未有的政治高度,对于建设教育强国、决胜全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦,具有十分重要的意义。2018年2月,教育部等五部门关于印发《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》的通知,让教师队伍建设迎来了新的历史机遇和发展契机。一批优质、稳定的教师队伍一定是能感受到教育带来的工作幸福的队伍。已有研究发现,教师对工作需求满足程度的自我感知水平是影响其工作满意度的重要指标。[1]教师的工作满意度越高,职业倦怠的水平就越低。在影响教师工作满意度的因素中,教师效能是一个非常重要的因素,它是教师增进职业本领和提升教育效果的关键。效能感是指个体对自我能否成功完成某一特定行为的主观判断,包括能力期待和结果期待两个方面。教师的效能感指的是教师对自己将开展的教学科研工作活动能否完美完成的判断和预期,是对自我工作能力以及能否达到某个工作标准的主观判断。

教师效能感的概念源于罗特的控制点理论和班杜拉的社会认知理论。[2]罗特的控制点理论认为,控制点是指人们对影响自己生活与命运的力量的看法。它可以分为内控型和外控型。如果学生的学习动机和行为是教师教学行为的显著强化物,那么可以说教师对学生的影响力超过环境对学生的影响力的教师具有这样一种信念:教师努力的强化物在其控制之中,他们能够控制或者至少能够强烈影响学生的成就和动机(内控型);反之,则认为教师努力的强化物在其控制之外,环境对学生的影响力大于教师对学生的影响力(外控型)。根据班杜拉的社会认知理论,教师效能感是教师对自己影响学生学习行为和学习成绩的能力的主观判断,它是解释教师动机的关键因素,会影响教师对教育工作的积极性,影响教师对教学工作的努力程度以及在遇到困难时的坚持态度。班杜拉在个人自我效能研究的基础上提出了集体效能的概念。集体效能感是指一个群体对于他们能否完成某一任务、达到预期目标的共同信念和联合能力的判断。

也有学者认为教师效能感其实就是教师自我效能感,它是指一位教师在所从事的教学活动中对自己能否有效地完成教学工作、实现教学目标的能力的判断。教师集体效能感则是教师自我效能感在集体水平上的扩展,是教师对其作为一个整体,能够组织和实施影响学生行为过程的能力的知觉和信念。由此可见,教师集体效能感不是简单的教师自我效能感的机械总和,而是整体大于部分之和的总体效能,是教师对所在学校全体教职员工组织和执行对学生产生积极影响的行动的能力的信念。[3]随着社会认知理论的完善,集体效能的知觉已经扩展到家庭、工作团队、组织或者社区等范围更广的社会系统。学者Goddard从测量的角度建构了教师集体效能量表,具体包含两个方面的信念:一是团体教学胜任性,指的是对全体教师的专业知识、教学方法等能力的判断;二是任务分析,指的是对学校的内在限制和外在机遇的知觉。[4]

作为教师的团体心理变量,集体效能感的研究有着重要现实意义。集体效能感能反映不同学校教师效能感的差异,可以说教师对工作关系、工作因素知觉的不同,导致了教师集体效能感的变化。集体效能的研究有助于扩展对学生所处的学习系统的认识,从传统的学校过渡到一个相对开阔的系统,对构筑学生的新型学习网络以及促进教师对资源的有效利用大有裨益。艾娟等人的研究指出,教师集体效能感能有效预测教师的工作压力(β=-0.241)。[5]教师效能感是教师职业发展的最好预言者,也是教师工作动力的基本源泉,是教师心理健康的一个重要衡量因素。正是基于这些考虑,本研究重新构建教师效能感的结构,并探讨教师效能感和心理健康之间的关系,以期为优化教师教育提供实质性的建议。

二、 对象和方法

(一) 研究对象

随机抽取广州市中小学在职教师1086名,利用课余时间发放问卷,被试均被当面告知指导语,即时回收。最后筛选出有效问卷996份,有效率达91.7%。其中,女教师占72.4%;教龄0~5年的教师占28.3%,6~10年的占26.9%,11~15年的占20.4%,16~20年的占14.1%,20年以上的占10.3%。

(二) 研究工具

1. 教师效能感问卷

此部分问卷源于Gian等人开展教师效能感研究时所选用的问卷,包括自我效能感(Perceive self-efficacy)、集体效能感(Perceive collective efficacy)、校长(Principal)、同事(Colleagues)、人事管理(Staff)、家长(Parents)、学生(Students)、工作满意度(Job satisfaction),共8个维度52道题目。[6]题目由笔者翻译,再请外语系的两名研究生进行修改,主要看翻译是否有误、是否易于理解,然后让心理系一名教授就一些专业术语、本土习惯表述进行斟酌,提出修改意见,最后找40多名中小学在职教师阅读题目,指出与其工作实际不相符的内容或理解含糊的内容,删改后形成初始问卷。施测时问卷题目按随机顺序排列。

自我效能感测的是教师在不同的工作背景中突显自身的专业角色、有效应对各种困难和挑战的能力的信念;集体效能感测的是教师把所在的学校知觉成整体,以成功应对困难的信念;工作满意度测的是教师对自身工作的看法。校长、同事、人事管理、家长、学生是教师工作所涉及的主要因素,教师意识到来自工作环境的有利因素越多,其工作投入程度越高,获得的支持感越强,集体效能感和工作绩效也越好。采用李克特五点式自评,打分从“1”非常不符合到“5”非常符合,得分越高说明该维度所代表的特质对应的程度越高。

2. 教师职业倦怠问卷

教师职业倦怠问卷由北京师范大学伍新春等人修订,共22道题,分情绪衰竭、去个性化、个人成就感三个维度,得分越高说明倦怠程度越高,量表的α系数为0.80。[7]

3. 心理健康水平问卷

采用“症状自评量表SCL-90”评估教师的心理健康水平。SCL-90自评量表是当前使用最为广泛的精神障碍和心理疾病门诊检查量表,该测验具有较高的信度、效度,各因子之间的内部一致性较好,对有心理症状(即有可能处于心理障碍或心理障碍边缘)的人有良好的区分能力。[8]本测验内含9个因子共90个自我评定项目,采用的是“没有”“很轻”“中等”“偏重”“严重”的五级自评量表,以1、2、3、4、5记分,得分越低心理健康水平越高。

(三) 数据处理

使用SPSS 22.0统计软件包以及Amos 4.01结构建模软件进行数据处理。

三、 数据结果和分析

(一) 探索性因素分析

使用随机抽取的方法把有效被试等量分成两部分(每部分498人)。一部分用于探索性因素分析,题目数与被试数的比例为52∶498,符合题目数与被试数1∶5的要求;另一部分用于验证性因素分析。考虑到教师效能感和工作满意度问卷的特殊性,各个维度不是简单隶属某一心理特质,如工作满意度不能归到效能感之中,而且原问卷的初衷是验证效能感的作用机制模型,也就是各维度之间并不是简单的两两相关,因此我们没有对52道题目全部进行探索性因素分析,而是根据原来的维度逐个层面进行统计分析[9],即每个维度下属的题目独立进行因素分析,每次所得的结果应该是单维的。

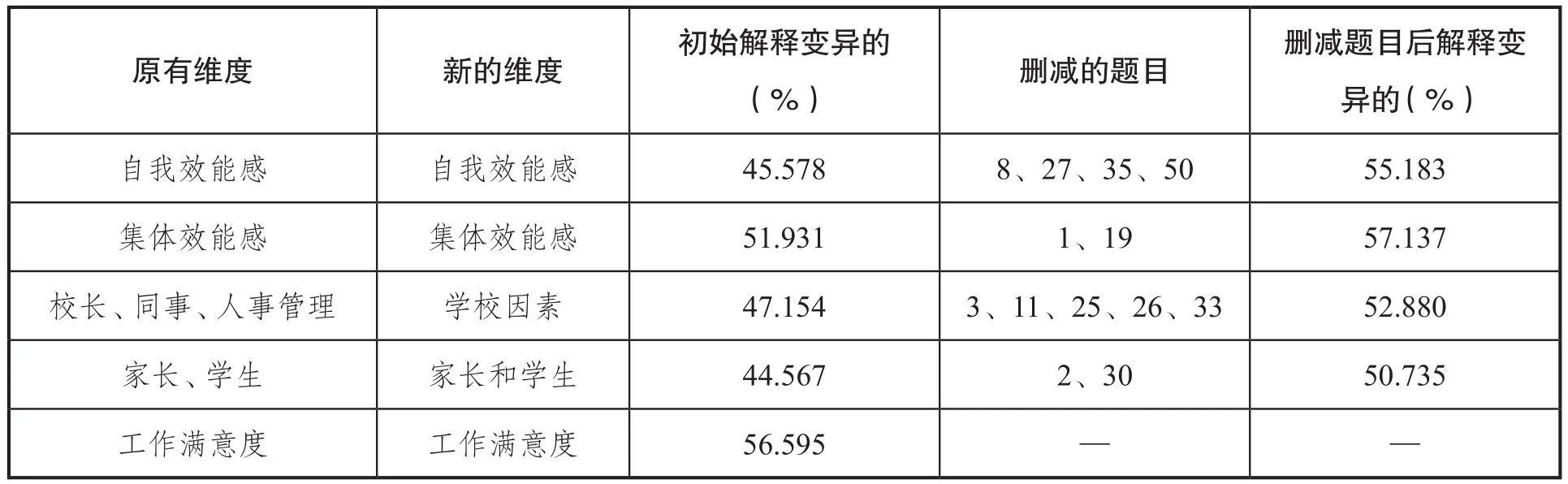

对于每个维度下属题目的删减,同时考虑共同度和负荷值两个指标。李茜茜等人修订焦虑敏感问卷时采用Kavsek & Seiffge-Krenke1996年提出的共同度标准应该大于0.16[10],宋广文等人编制青少年亲子冲突处理策略问卷时采用的共同度标准大于0.3[11]。不同研究采用的标准各异,本研究以0.4为标准,删除每个维度共同度小于0.4、负荷值小于0.5的题目,以提高所得问卷的效度,最终剩余39道题目,具体见表1。

表1 分层面探索性因素分析结果

结合预试教师阅读题目时提出的意见,把原有的校长、同事、人事管理三个维度合并成一个维度,命名为“学校因素”,对原来三个维度下属的题目因素进行分析,起初得出特征根大于1有两个因素,两个因素特征根大小的比例8.959∶1.325 > 5∶1[12],加上题目出现双重负荷的情况居多,因此推断此部分题目应该是单维的。然后改用限定因素抽取法(因子数量定义为1),结果显示:各题目符合值均大于0.5,达到理想状态;同时把“家长”“学生”两个维度合并为“家长和学生”,因素分析的结果很好地证明了单维性的假设。

(二) 验证性因素分析

为了验证因素结构的跨样本稳定性,我们分别对问卷各维度进行验证性因素分析。

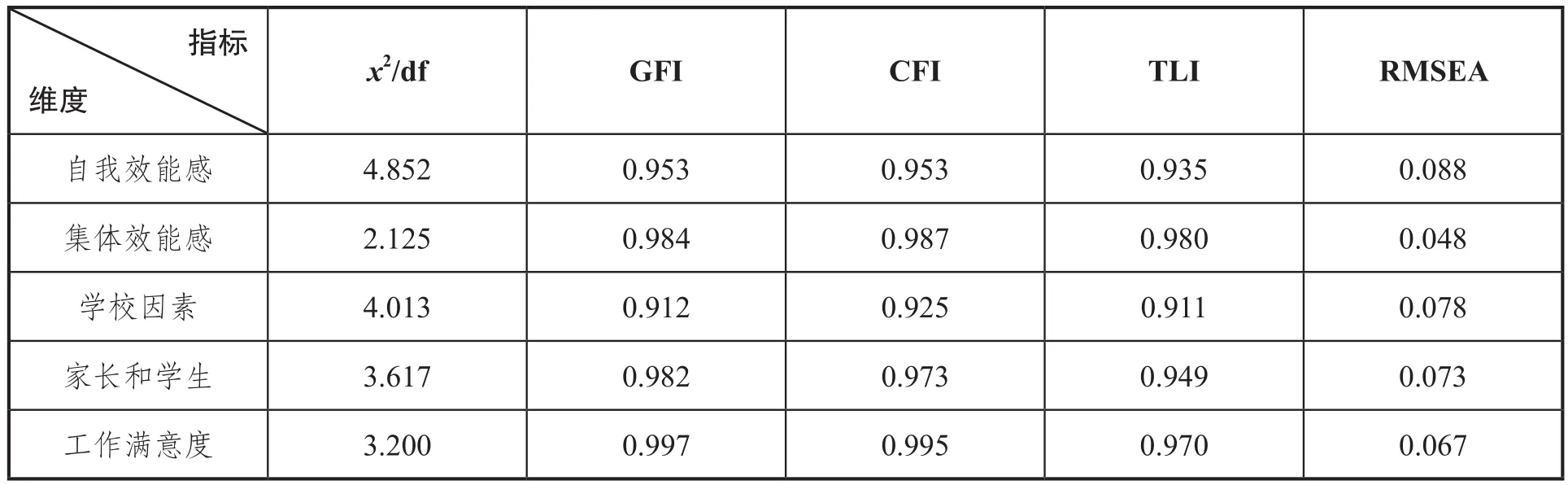

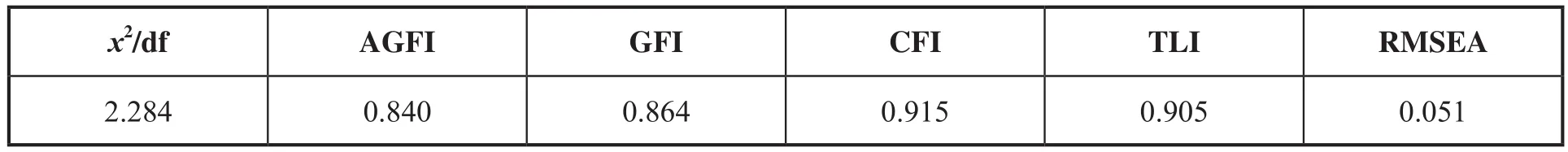

x2/df是检验样本的协方差矩阵与已知模型的差距,其值越小说明样本数据越支持已知模型,该值在2~5之间则认为模型可以接受;RMSEA是近似误差指数,按照统计学者Steiger的标准,该值低于0.1说明达到好的拟合,低于0.05说明达到非常好的拟合。这两个值都是越小越好。CFI、 TLI(塔克刘易斯指数,也称NNFI)属于相对拟合指数,而GFI是绝对拟合指数,三者都要求大于0.9。[13]表2结果显示,问卷各维度达到了较好的拟合。

表2 问卷各维度的拟合指标

(三) 信度、效度和区分度

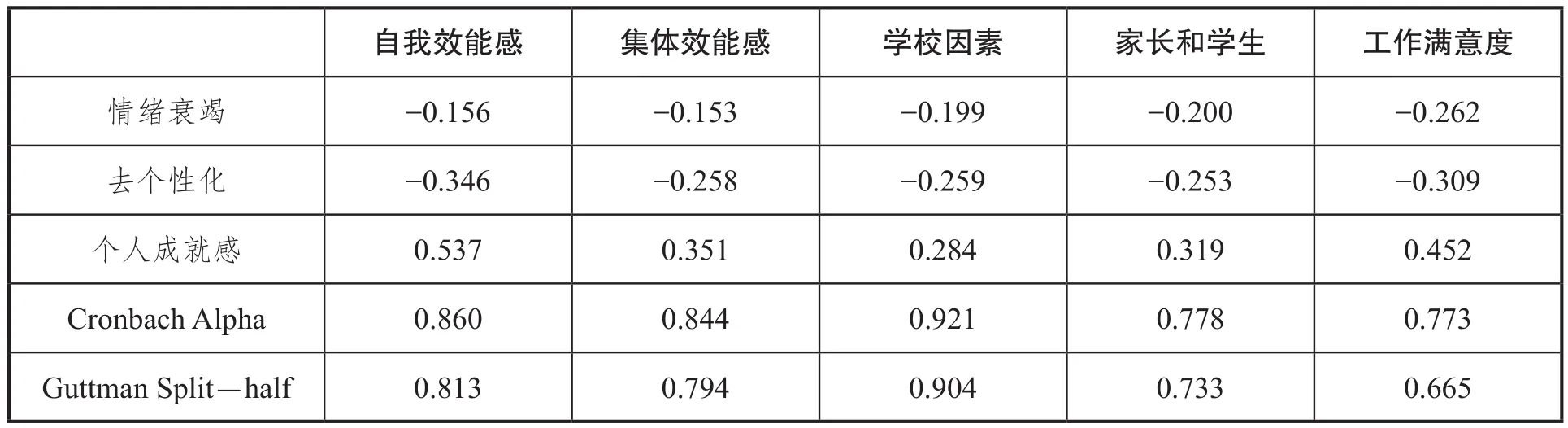

信度指标采用同质性信度和分半信度指标衡量。对于效度,根据Brotheridge资源保存理论,效能感可以视为个体内部的资源。[14]当面临工作压力、耗费大量资源时,效能感能一定程度上弥补资源的不足,从而减少倦怠的程度。具体到Maslach提出的三个过程,效能感越高,情绪衰竭和去个性化程度将会得到缓解,而个人成就感将随之提高。[15]因此,选择职业倦怠三个分量表得分作为效标。

表3结果显示,情绪衰竭、去个性化两项指标均与修订问卷各维度呈显著的负相关。也就是说,自我效能感和集体效能感高、知觉到校内外积极因素越多、工作满意度越高的教师,越少出现情绪衰竭和去个性化的状况。

表3 效标效度和信度指标

国外学者 Sadric(1993)、Stajkovic(1998)等人使用元分析的方法得出综合性的结论:职业自我效能感与实际工作绩效存在一定的相关,在他们的模拟实验研究中,两者的最高相关系数竟高达0.85。[16]如果把个人成就感看作教师工作绩效的反映,那么高绩效的教师对应的效能感也应该较高,表3显示自我效能感和个人成就感间属于强相关(r = 0.537),从另一个角度也可以说明本问卷的区分度较好。

(四) 不同性别、教龄的教师的自我效能感和工作满意度分析

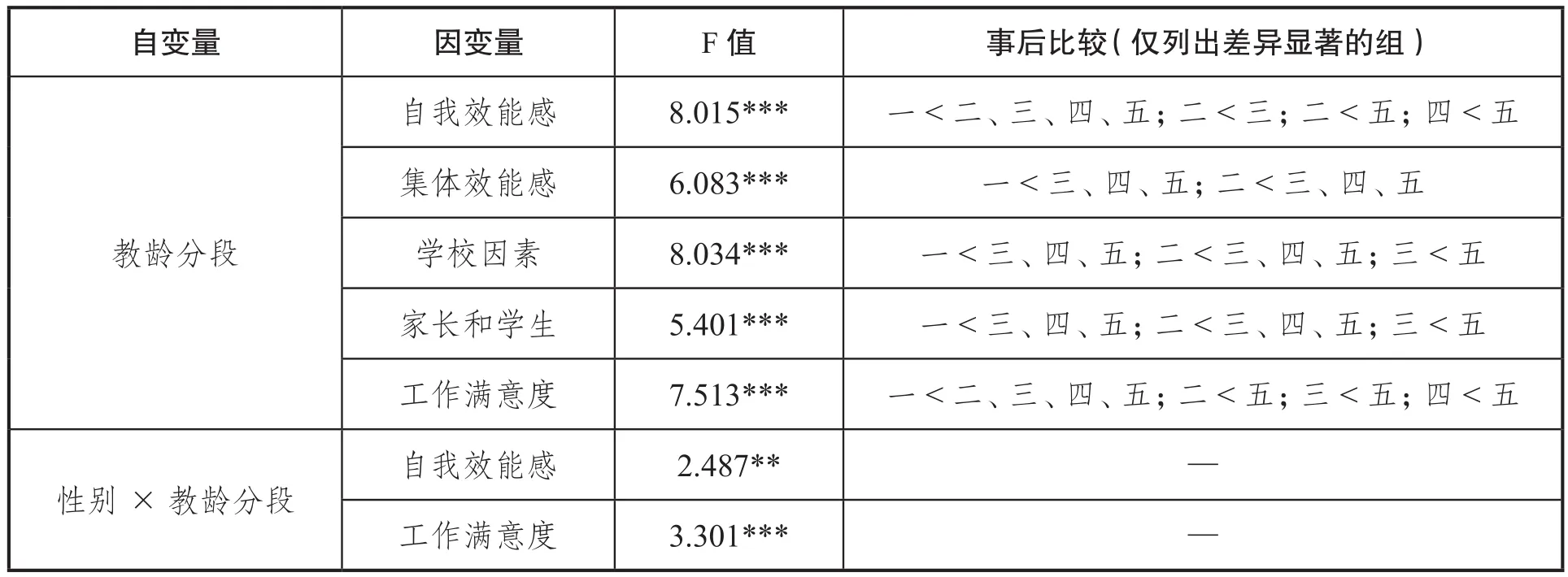

以性别、教龄分段为自变量,教师效能问卷的各维度均分为因变量进行方差分析(MANOVA)。

表4结果显示,教龄的主效应极其显著,性别与教龄的交互作用仅仅在自我效能感和工作满意度两项上体现出来。对不同教龄的教师对应各维度的得分进行事后比较(LSD法),总的来说,各维度得分随着教龄的递增而升高,具体可参阅表4最后一列。对性别与教龄的交互作用进行简单效应检验,结果显示:教龄处于16~20年的教师在自我效能感和工作满意度上的得分都呈现男性显著低于女性的趋势;对于女性教师,自我效能感和工作满意度随着教龄的增加而升高;对于男性教师,情况基本一致,唯独从业11~15年的教师在自我效能感和工作满意度的得分反而显著高于从业16~20年的教师。

表4 方差分析结果

(五) 教师效能感结构模型

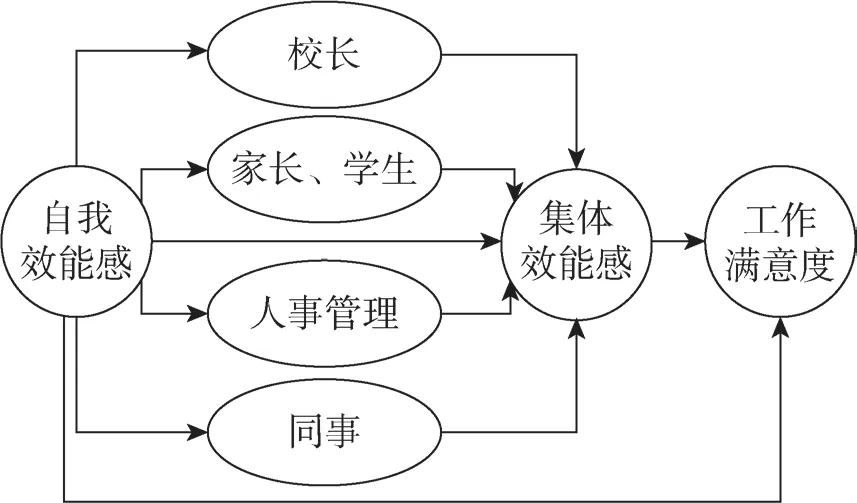

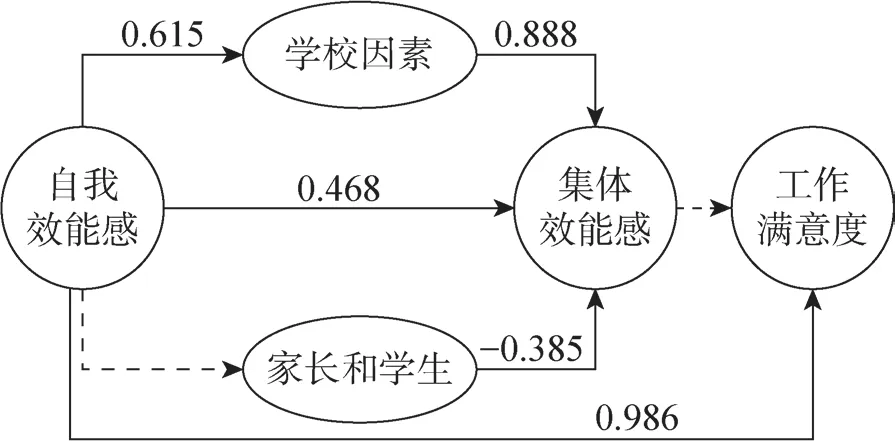

根据Gian等人提出的教师效能感结构模型(见图1),结合我们新修订的结构维度,建构了我国中小学教师效能感结构模型(见图2),对应的拟合指标见表5。

表5 中小学教师效能感结构模型的拟合指标(N=498人)

图1 Gian等人提出的教师效能感结构模型

图2 中小学教师效能感结构模型

从拟合指标的大小看模型的优劣,根据前述标准,模型基本达到较好的拟合。虽然AGFI、GFI没有达到0.9,但是两者受样本容量影响较大,通过增大验证样本的容量,可以提高这两个指标的数值[17]。

比较图1和图2,不难发现两个模型间的差异,基于国内中小学教师样本的模型中,“自我效能感”指向“家长和学生”的路径、“集体效能感”指向“工作满意度”的路径并没有达到显著。“家长和学生”与“集体效能感”呈显著的负相关,也就是说来自学生和家长的积极信息无助于集体效能的提高。其余路径系数都呈显著的正相关。

(六) 中小学教师心理健康水平与自我效能感、集体效能感、工作满意度之间的相关分析

表6结果显示,中小学教师的心理健康水平和自我效能感、集体效能感、工作满意度之间存在显著的负相关;教师的自我效能感、集体效能感、工作满意度各自间存在显著的正相关。

表6 中小学教师心理健康水平、自我效能感、集体效能感、工作满意度之间的相关分析

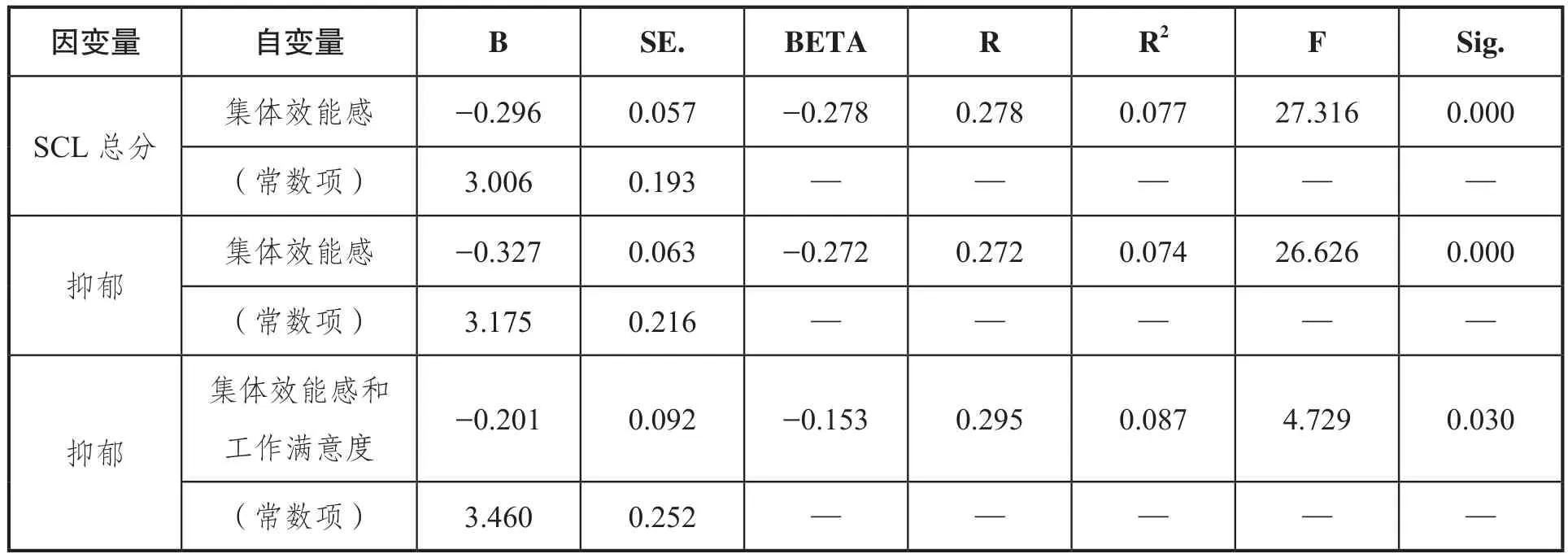

(七) 中小学教师自我效能感、集体效能感、工作满意度预测教师心理健康水平的多元回归分析

由表7可以知道,自我效能感、集体效能感和工作满意度三个预测变量预测效标变量(心理健康水平)时,进入回归方程的显著变量只有一个,即集体效能感,多元相关系数为0.278,其解释变异量为0.077,说明集体效能感能预测教师心理健康状况7.7%的变异量,标准化回归方程为Y(SCL总分)= -0.278×(集体效能感)+3.006。在此基础上,又把自我效能感、集体效能感、工作满意度作为自变量,分别对教师心理健康的九个维度进行预测。结果发现,基本上都是由集体效能感来预测心理健康值,但在抑郁这个因子上,集体效能感和工作满意度都进入到回归方程中, 其中多元相关系数为0.295,其联合解释变异量为0.087,也就是说,集体效能感和工作满意度能联合预测抑郁这个因子8.7%的变异量。

表7 多元回归分析摘要表

四、 讨论

(一) 教师效能感测验工具的有效性分析

修订后的教师效能感问卷包含39道题目、五个维度。五个维度分别包括自我效能感、集体效能感、学校因素、家长和学生、工作满意度,每个维度对应的题目能解释该维度50%以上的变异,同时验证性因素分析的结果显示各项拟合指标均达到了既定的标准,说明问卷结构的跨样本稳定性较高。信度指标显示问卷各维度总体来说具有较好的同质性信度和分半信度,特别要说明的是“家长和学生” “工作满意度”两个维度所对应的各项信度指标数值均低于0.8,尤其是“工作满意度”的分半信度还不足0.7,究其原因,可能是这两个维度包含的题目数太少(分别是6题和4题)。后续的研究可以考虑适当增加题目。使用教师职业倦怠作为效度和区分度指标,相关结果均达到显著水平,证明问卷具有较好的效度和区分度。

方差分析结果显示,教龄的主效应极其显著,性别与教龄的交互作用仅仅在自我效能感和工作满意度两项上体现出来。总的来说,各维度得分随着教龄的递增而升高,这种趋势在不同性别教师身上也体现出来。这与Tschannen等人提出的集体效能感在新手教师越发专业化发展的过程中突显的结论不谋而合。[18]值得一提的是,男性从业11~15年的教师比从业16~20年的教师在自我效能感和工作满意度的得分更高,而这种结果的产生是受抽样影响还是从业十五六年真的成为男性教师自我效能感和工作满意度的转折点,则有待后续研究进一步验证。

对于教师效能感的作用机制模型,基于国内中小学教师样本的分析结果与国外有着明显的差别。集体效能感没有显示出对工作满意度的显著影响,这与传统意义上对东方文化背景的理解一定程度上不符。中国香港一项关于效能感、工作控制影响职业压力的跨文化研究指出,对于美国员工,自我效能感对缓解工作压力起着决定性的作用,但是对于中国香港员工,情况恰恰相反,集体效能感进入了工作压力的回归方程,因此得出结论,在中国香港这类东方文化背景中,对集体力量的知觉、信念在面对环境压力的时候表现出更积极的意义,自我效能感的作用在东方文化背景下相对弱化。[19]回到本研究的结果,国内教师自我效能感很大程度上影响了工作满意度(β=0.986),而集体效能感的作用却显得微乎其微。结合对部分教师的访谈结果,主要原因在于教师所处的实际工作环境。当前教改尽管轰轰烈烈,但学生成绩、升学率仍然是压在教师绩效上的头等大事,竞争激烈。教师面对着复杂的社会环境和水平参差不齐的学生,要妥善处理好自身的教学任务,参加数不胜数的评优活动、学校会议等,又要参加在职培训学习,同时家庭压力也是不可避免的,很难多方面兼顾。而这些问题很大一部分只有靠教师自己去解决,同事、学校、家长等虽然能提供一定程度的支持,但毕竟不能发挥主导作用。自我效能感越高,意味着教师能很好地解决工作、生活中遇到的困难,继而累积起一种积极的自我信念,而这种信念又强化了教师的自我能量系统,帮助教师应对新的困难,因此自我效能感与工作满意度密切相关。集体效能感有时不仅无助于工作满意度的提升,而且还弱化了工作满意度。据某些教师反映,当周边的同事、整个学校都处于高效运作状态时,将很快面临严峻的压力,觉得自己再怎么勤奋,也难以弥补工作上的差距,不要说工作满意度,就连自身健康状况也会恶化。需要指出的是,回顾前述职业倦怠与各维度的相关分析,不难发现,集体效能感与个人成就呈显著的正相关,而工作满意度是建立在个人成就感基础上的变量,从逻辑上推断这种相关应该可以延续,因此,另一个可能的原因就是“工作满意度”所含题目较少,表面效度较高,影响了研究的效度。自我效能感通过家长和学生继而影响集体效能感的路径不复存在,也就是说,来自家长和学生的影响并没有强化自我效能感的力量进而转化成集体效能感。究其原因,可能是教师并不把家长和学生看成“集体”,他们所认定的集体仅仅是工作关系构成的集体,如校长、同事、人事管理,学生仅仅是服务的对象。因此“家长和学生”对自我效能感没有显著的影响,而且弱化了集体效能感。后续的研究可以在此维度增加适当的题目,家长和学生的活动要尽可能地与教师的教学任务相联系,提高研究的效度。

(二) 教师效能感是影响教育行为和教育有效性的重要中介

教师自我效能感不同,会大大影响他们的具体行为系统,影响教师对他人及情境的思考与情绪的反应。后续访谈中我们发现,自我效能感较高的教师,对自身的教育能力与学生影响力具有积极的自我信念,对设定的行为目标与要求也较高,会产生较强的工作动机,投入较多精力努力做好工作,在工作中信心十足,对教育工作和学生都表现出极大的热情和兴趣,即使遇到困难也能坚持不懈地积极寻找克服困难的方法以实现目标。而且,在教育过程中,自我效能感较高的教师会自觉地调控自身的教育行为,不断地根据学生的反馈和对行为与目标之间的比较等信息进行适当的控制、调节或矫正,选择适宜的教育方法与策略,强化自己做出更多的积极行为,避免消极行为,从而使教育活动和行为适合学生的发展水平与需要,有效地激发学生的兴趣和积极性,取得满意的教育效果。

自我效能感较低的教师则往往由于对自身教育能力与影响力信心不足,倾向选择简单容易的任务,对自己提出的目标和要求也较低,在工作中遇到困难和问题容易焦虑和烦恼,对学生的期望、反馈与评价更多表现出消极的态度与行为,也不利于提高教育的有效性。

由此可见,教师自我效能感不仅是教师教育行为产生的基础和影响的关键因素之一,也是引导教师知觉与理解其自身外在行为的重要中介变量,并因此直接影响学生的发展和教育的有效性。教师自我效能感不仅直接影响着教师的教育行为,而且导引着教师感知到自身的教育行为与结果,这种导引主要通过影响其目标设定、工作动机、努力程度、工作情绪等中介因素来实现。

(三) 教师效能感与教师心理健康

教师行业所承担的压力比较大,而在面对教育过程中可能出现的压力、困境等情境条件时,自我效能感的强弱会直接影响教师的工作满意度,进而影响教师身心健康。本研究发现,集体效能感对教师心理健康的九个因子都具有一定的预测作用,说明集体效能感能预测教师心理健康状况。集体效能感越高的教师,其心理健康水平越高。一方面,教师的集体效能感形成了学校的规范化环境,它对教师的行为有极大的影响。当集体效能感高时,教师相信他们能教育好学生,取得满意的教学效果,并能克服环境上的不利因素。有了这些信念,教师在日常工作中会投入更多的努力,在困境中会更加坚持,暂时的挫折或失败不会使他们泄气,对学生的成就有高度的责任感。因此,高的集体效能感不仅提高了个体教师的成绩,而且影响了教师群体所持的分享信念的模式,影响了教师的自我效能感和工作满意度,从而调节了教师的心理健康状况。另一方面,教师的自我效能感能促使教师进行自我学习和提高,让教师以更友善的方式处理课堂问题行为,恰当地处理好和其他同事、学生家长的关系,并从他人的认可和自身的奖励上获得创造的动力和成就感。高的自我效能感通过影响教师对校长、同事、人事管理、学生、家长等的知觉来影响教师的集体效能感,使教师对集体产生较强的归属感和认同感;同时,集体效能感也影响着个体的工作满意度,在组织里面,集体效能感使得团体的成员通过合作分配不同的角色而达到目的并产生一种任务的目的和意识,而完成同一行为的力量,能使成员更好地合作并产生绩效,也使组织能更好地面对困难。这样的一种调节和相互促进作用使得教师的自我效能感、集体效能感和工作满意度较高,从而使教师的心理健康水平不断提高。班杜拉认为,自我效能感具有重要的健康功能,尤其是对人应付压力具有重要的影响。[20]如果个体不能控制面临的压力、自我效能感低,那么就会影响个体神经生理系统的功能,如内分泌系统的功能失调、儿茶酚胺分泌增多、免疫功能降低。班杜拉进行了广泛的生化实验,发现自我效能感不仅影响自主神经系统的唤醒水平,而且还影响儿茶酚胺的分泌水平和内源性阿片肽的释放水平。这些生化物质作为神经递质,均参与免疫系统的功能调节过程。当面对同样的应激源时,自我效能感不足,会引起这些物质生化水平的明显提高而打破免疫系统的正常平衡,降低其免疫功能。而自我效能感较高的人则不会表现出这些物质分泌水平的提高,因而保证了免疫系统的正常平衡。与此同时,效能感直接影响教师的心理健康。自我效能感不仅直接影响教师的身体健康,而且直接影响教师的心理健康,表现最为明显的是工作满意度。自我效能感高的教师往往信心十足、心情愉快地从事各种教育工作,相信自己能够对教育过程中的困难施以有效的控制,不会在应对困难情境时紧张、忧虑,从而能更好地调整自己的心境和行为,减少躯体化倾向、神经症性、精神病性反应等,更容易从工作中获得满意体验。

自我效能感较低的教师则因更多地强调自己能力的不足和教育工作中的困难,怀疑自己能否处理、控制困难情境,担心自己应对能力不足,容易体验到强烈的焦虑反应和悲观情绪,并多采取消极的退避行为或防卫行为,出现工作倦怠。教师的效能感会影响教师的心理调节能力。已有研究表明,教师的教学效能感与教师的心理健康(心理调节能力)有极显著的正相关,即效能感高,心理调节能力也强,反之亦然。[21]效能感对教师心理调节能力的影响主要表现在对个人健康习惯及生理变化的直接控制上,这种自我调节的效能感影响其动机和行为,从而决定他们能否维持良好习惯,以及做到多好的程度,并决定他们能否从挫折中恢复过来。

五、 结论

教师效能感可以从自我效能感、集体效能感、学校因素、家长和学生、工作满意度五个维度去测量,而且这五个维度的表现随着教师从业年限的增加呈现出上升的趋势。集体效能感不再成为工作满意度的预测变量,家长和学生的影响强化自我效能感转化为集体效能感的路径不复存在。自我效能感显著影响工作满意度。我们发现,中小学教师的心理健康水平、自我效能感、集体效能感、工作满意度各自间均存在显著相关。集体效能感能够预测教师心理健康状况7.7%的变异量。