在跨界学习中破茧成蝶

——求索一线教师的专业成长之路

2021-06-29冯国蕊

冯国蕊

(北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 北京 100097)

2004年从师范大学毕业之后,作为一名一线教师,我的继续教育从未间断。教师继续教育大抵有这样几种形式:“萝卜炖萝卜”的校内研讨,外请专家提供的拼盘式培训,抑或暑假背起书包、重返大学校园的准研究生学习。2019年10月,我加入了北京教育科学研究院德育研究中心举办的第三期教师行动研究工作坊的叙事探究班。叙事探究班的教学团队由北京大学教育学院陈向明教授带领,另外还有5名教员,其中含学术助教、学习观察员和班主任。30余名学员主要是来自大中小学以及幼儿园的一线教师,还有部分教育教学研究人员和管理人员。教员与学员各自跨越自己的工作边界,进行为期一年的共同学习。本文采用叙事探究的研究方法对此次学习经历进行回顾与重塑,探究自己在跨界学习中的变化轨迹,并试图摸索出一条适合一线教师专业成长的道路。

一、 关于故事:跨界加剧“失衡”

美国认知科学家罗杰·尚克(Roger Schank)说,人生来就理解故事,而不是逻辑。2006年我参加石景山区教委举办的故事大赛,故事从区教委讲到石景山区委,还上了区里闭路电视的直播。老教师也一直教导我:“作为一名班主任,不会讲故事怎么行?”我在讲故事的路上一直修炼,自己就像拥有一个哆啦A梦的故事口袋一样,把日常观察到的先储存起来,需要的时候信手拈来。2015年我在参评北京市中小学“紫禁杯”班主任时,需要提交一篇关于班级管理的文章,这些宝贵的故事自然成为文章素材,但学校的博士老师在修改的过程中,大刀阔斧地梳理出一个新的框架,让它看起来更像一篇学术论文。我一时陷入一种“失衡”状态:我曾经珍视的故事,好像登不了学术的大雅之堂。在2017年学校举办的年会论坛上,来自高校的专家这样点评:“震撼的是大家的汇报语言很丰富、很贴切、很动人,很少见到用这样生动活泼的语言做学术报告。”但最扎心的是接下来的这段话:

我接下来说的话可能不那么悦耳,这不是“书写的语言”,这看起来不像论文,更确切地说,它不是论文。大家要把经验的分享、实践的呈现转换成研究性的东西,中间可能有一段比较长的路,因为它们是挺不一样的两个思维模式和话语体系。对于前者,你会有很多的情感投入,会用到诗一般的语言;而后者需要用客观的、冷静的,甚至有一定距离的学术语言。当你穿越过这段旅程以后,你会发现你思考问题的能力有特别大的长进。再回过头看这段过往,你会发现自己锻造了另外一双眼,变成一个非常理性的实践者。

筹备2019年的学校年会论坛时,一位老师建议讲讲故事,领导不屑地说:“是开个故事会吗?”于是我将自己读研的目标定为摆脱原来生动的、鲜活的语言体系,锻造一双理性冷静的眼睛。我带着实用型需求,慕名来到叙事探究班,我要学习迷人的质性研究。可是,在第一次的反思帖中,我“弱弱地”写下这些文字:

课堂伊始老师呈现了质性研究的那棵大树,大树上有民族志、现象学、常人方法学,可是我并没有找到“叙事探究”……

坦率地讲,第一次课后我是失望的,发现来自学术塔尖的高校教授要教我们如何讲故事,而且对我们见怪不怪的日常故事视若珍宝。我原本立志要摆脱“一写文章就讲故事”的困境,跨越自己的工作边界,加入由陈向明老师主带、其他五位高学历教员辅带的工作坊,但是这种跨界加剧了我的“失衡”状态。

关于故事,我逐渐体悟到其独有的价值。人类自从能够交谈开始,就一直讲述着我们的生活故事。我们讲述的故事和我们存在的时间一样源远流长。简言之,我们以故事为生,我们也活在故事之中。日常教育生活更是由各种故事构成,只要身处一线教师的群体中,就会发现老师们茶余饭后聊的尽是课堂上的故事或是其他教育情境中的故事。有些故事已经沁入我们的肌肤,那些故事塑造着我们的思想和行为,那些故事在潜移默化地对我们起作用,那些故事会使我们想变成另外一个自己。[1]问题的关键在于我们是否能处于觉醒状态,敏锐地捕捉到那些貌似平淡无奇、已经被我们熟视无睹的故事,将其变为一个特定的、让我们想弄清楚的“惊奇”(wonder),继而不遗余力地探究其复杂的成因,阐释故事背后的意义,并创生各种解决问题的可能性。写得好的故事接近经验,因为它们是人类经验的表述,同时它们也接近理论。[2]

二、 探究主题:交互激发“愤悱”

时至今日,我从教已近17年。最初的那些年,我比较喜欢从班主任的角度写教育故事。但随着教龄的逐渐增长,我对课堂教学的执着和敬畏不但不减,反而日益浓厚,所以我选择咬定教学故事不放松。但直至第五次写反思帖(此时课程已经过半),我仍然没有确定下来一个完整的故事。

故事已经升级到3.0版本,但是每次我都换汤,对于这个问题一直耿耿于怀,因为没有完成在1.0版本上的螺旋上升,但又隐隐约约感觉自己仍然在既定轨迹上,毕竟都是关于课堂教学的,只是三个不同的课例而已。今天陈老师抛出的composite case集合体的概念,其中北大“卓老师”的形象,一下使我困惑已久的问题释然了。

显然,我决定不再换汤,开始我的“乱炖”阶段。在写作故事的4.0版本时,我把五个教学片段乱拼到一起,其中有自己的课例,还有从课堂观察中捕捉到的教学事件。但在第五次小组讨论中,老师建议我从自己的课入手,不要试图合成,因为别人的课不好再去追问什么,而且也过去了。其实,我观察到的课堂片段,可能恰恰是我自己某一阶段课堂的真实再现,所以对于故事的选材我可以先打散然后再重组。

给我当头一棒的是,小组讨论时老师和同伴们纷纷怀疑我进错班了。于纯钢老师说我撰写的叙事《什么“石”可以激起课堂互动的“千层浪”?》更像一个教学案例,故事4.0版寻找到的“石头”是一个问题、一个情境、一个学生……可能无穷无尽,如果工作坊有课程与教学班的话,可能比较适合我。教学论的研究重点是教学这样一种活动究竟用什么样的方法、采用什么样的形式以及教授什么样的内容是最合宜、最有效的。它确实更贴合我叙事的主题。但作为一名有十几年工作经验的成熟型教师,对于教和学的内容,以及教的方式和学的方式,我已经驾轻就熟。我知道这不是我要探寻的故事主题。

“愤者,心求通而未得之意;悱者,口欲言而未能之貌。”愤悱是一种“将通未通”的临界状态。陈向明老师在小组讨论时的追问,将我推至这个临界点:这个“石”是一个招吗?不同的问题有不同的招吗?这些“碎石”背后共同的要素是什么?我意识到我的出口在于找到教学背后的教育意义。课堂上突发的一个事件、学生突然冒出的一个问题的确带有偶然性,但教师处理这类事件和问题的方式可能就蕴含着教育学的意义。“我们是否对课堂上发生的一切持有开放的态度,是否对学生充满婴儿般的好奇?”这句话让我突然开化。正如工作坊结业式中,我们在卡片上写给陈老师的话:“您说的每一句话都在我们愤悱时启发到我们,您从来不推荐书单,但总在我们最需要的时候从您哆啦A梦的口袋里抛出一本好书!”就在这种有意创设但又貌似无意的交互中,我被推至“愤悱”的临界点,与我的故事主题相遇了。

的确,叙事最大的魅力和挑战,不是如我之前认为的那样,经历一个故事、发现一个故事,然后把这个故事的原貌呈现出来,而是对故事主题逐层深入的探问。如同小组成员何晓红老师在反思帖中所写的:“再来看写故事之难,我觉得这个故事写的是自己一层一层剥洋葱的过程,横着剥,纵着剥,还得剥出教育学的意义来。”叙事不仅仅是记录与叙述故事,更是一种不断反思自身教育生活与实践的专业精神,以及对教师和学生在日常教学情境中教与学的交往、追问的过程。[3]撰写的过程,就是在不断寻找存在于个人经验或者超越个人经验的以及社会背景中的主题。[4]

三、 叙事探究:“浸润”与“顿悟”中生成

在叙事探究工作坊结业式上,陈老师如是描述我们的成长和变化:

开始的时候,老师们写了一些故事,但是这个故事到底要讲什么呢?细节是不是生动?主题到底是什么?怎么来反思这个故事和自己生命历程的关系,以及和社会—文化结构的关系?感觉老师们很慢,从1.0、2.0到现在的11.0。但是,就在结业式前几天,我突然收到几位老师的叙事,有一位老师是我辅导的那个小组的,我觉得她一直就没有进入状态,写的就不像故事。就在昨天早上六点钟,她又发给我一稿,我发现这一稿完全符合我心目中优秀教育叙事的样子。

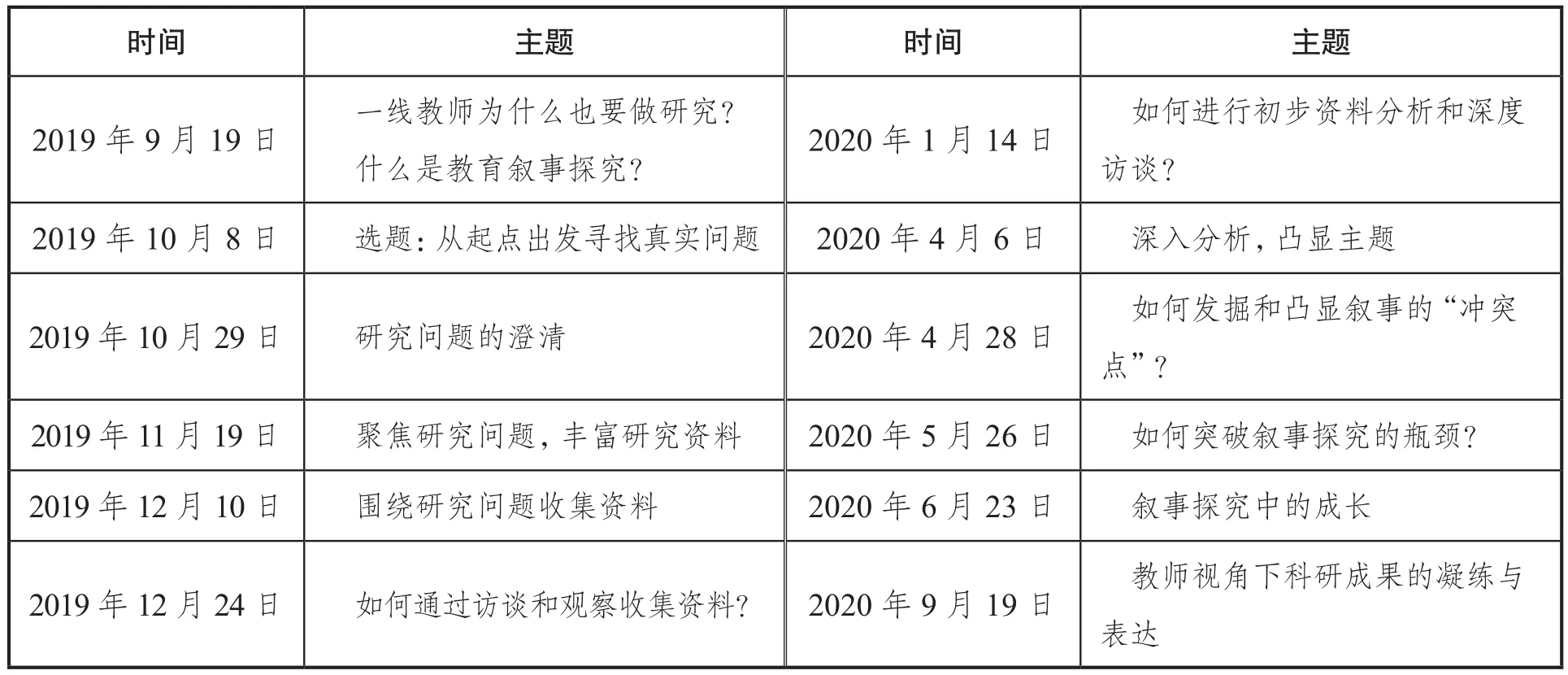

陈老师提及的那名老师就是我。回顾整个工作坊的学习经历,“顿悟”之前我还经历了一个“浸润”的过程。工作坊总时长为 1 学年,每次6课时,合计72课时。开课时间为2019年9月,之后原则上每三周授课1次。表1为12次的学习主题,课程结构清晰流畅,但我们置身其中时也会有“不知老师葫芦里卖的什么药”的混沌与茫然。

表1 北京市首届教育科研骨干高级研修工作坊叙事探究班的历次学习主题

我共提交个人课后反思帖8次,合计4400余字。本小组共进行11次小组讨论,小组全员参加,每次讨论1.5小时以上,最长的达4个小时。共形成2.3万余字的小组讨论记录。分析所有小组讨论记录的过程中,我把前四次标记为“有手就行”的小组讨论,大家聊一聊最近的困惑、研究的进展。直到第五次,陈老师发起“开一个长一点的会议”的倡议,对每位老师的故事主题、冲突点、故事细节等逐一进行讨论。第五次小组讨论是我学习轨迹中的一个转折点,我突破了“愤悱”状态的临界点,找到了故事的主题意义,找到了那块“石”,于是我在小组微信群里语无伦次地发了这样的信息:

我现在感觉特别有成就感:首先,我找到了我自己内心的冲突;其次,我那些碎片化的片段找到了共通的东西;最后,故事的主题都超越了我的预期,really really unexpected!上午开完那么有收获的小组讨论,一天都特别开心,跟那种欠着好多活儿、心塞塞的感觉恰恰相反的一种心里亮亮堂堂、满满的成就感的感觉。

当天下午,我就大刀阔斧地将故事升级至5.0版本,自己忍不住通读好几次。大言不惭地说,我被自己的文字感动了,还忍不住把文字分享给自己的诤友(critical friend)①阿纳斯塔西娅·P. 萨马拉斯(Anastasia P. Samaras)在《教师的自我研究》一书中提到“诤友”一词,指研究者信任的同伴,来自同一学科或跨学科、同一年级或跨年级、同一学校或跨学校,与研究者相互信任、彼此支持,批判性地倾听并给予研究支持与反馈。阅读。现在把12个版本的故事放在一起对比,我发现自己在5.0版探寻到故事的主题意义的基础上,立了四个小标题,适时地标记“我走到哪里了”。在分析最初的困惑与挣扎时,我加入了社会结构的因素,让自己跳出当时课堂上的复杂情境,从社会结构层面系统地看问题。最后的结论部分,在“一股脑地倾泻”的基础上,我从原来比较宽泛的分析中提炼出三个核心概念。其中一个研究结论,从最开始有感于工作坊中老师的讲授,到理解透彻,再到结合自己的思考和实践并用语言清晰地表达出来,历时一年之久。

叙事,是根据故事展开的思维过程;[5]探究,是一种从无序和零散状态中理出秩序和统一性的思维创造。探究者进入探究空间,开展探究,到结束探究,自始至终都和参与者一起生活、讲述、重新生活和重新讲述那些经验故事,探究者对其赋予新的意义,重构对自我和世界的理解。[6]回看历时一年的写作过程,我经历了一个生活于我的日常教学生活、讲述我的教学故事、再生活和再讲述的过程。而故事的探究空间到底有多大,取决于我们目及多大的生活空间。故事有时间、地点、人物、事件等几个要素,更多的是此时此地发生了什么,但我们在讲述时需要将其放置于叙事探究者或叙事参与者的整个生活空间之中。我们把生活空间看作一个三维空间:时间维度、地点维度、个人—社会维度。[7]

关于时间维度。时间川流不息,来自过去、流向现在又奔向未来。哲学家赫拉克利特说:一切皆流,无物常驻;人不能两次踏进同一条河流。[8]延时摄影拍摄到的太阳东升西落、冬去春来、花开花落,形象地说明了时间的流动性,这就要求探究者开展回溯性和展望性的思考。

关于地点维度。人在不同的地点启用不同的行为模式。社会学家戈夫曼认为,许多社会生活都能分为前台和后台,后台允许人们“不敬、抱怨、衣着随便、懒散地坐着或站着、咕哝或大叫”。[9]在叙事探究中,探究者须选取相关的一系列地点,以确保参与者在探究中可以得到公平而且正确的对待。

关于个人—社会维度。要求探究者不仅要审视内心,而且要观察外界,即要倾听自己内心的声音,注意我们的诸多情感、我们的审美反应、我们的道德回应。[10]在个人与社会之间移动,意味着我们还要认识到,人们几乎总被卷入社会互动中,在这种互动过程中,人们对别人采取行动,或者对别人的行动做出回应[11]。也就是说,人们在社会环境中相互作用、相互影响。

沿用上文对故事的“洋葱头”隐喻,叙事探究需要把这个洋葱头置于三维空间中,从时间、空间、个人—社会三个维度进行“解包”(unpack)。

没有人会毫无改变地离开一项叙事探究。用叙事的方式思考教育事件,是此次跨界学习对我的影响之一。在本次叙事探究中,我的收获是:面对复杂的问题情境,不简单粗暴地归咎于他人,亦不太过苛责地归咎于自己,能够把不同的利益相关者带入情境;能够试着跳出问题,客观地审视彼此的生活空间,理性地分析此时此地我们相互嵌入的空间;用系统的思维,综合小环境、中环境和大环境,从整个社会结构看待问题;对于问题的解决(solution),如同“大量的液体,起着泡,冒着烟,包含了你所有的问题,这些问题要么被溶解,要么沉淀下去。问题永远不会彻底地消失,也不能被一劳永逸地解决”①乔治·莱考夫(George Lakoff)在《我们赖以生存的隐喻》中将“问题的解决”如是作比,叙事探究班教员安超老师在第六次面授课时与大家分享过“隐喻”在叙事中的作用。。这让我对问题有了一种新认识,不总是偏执于把问题尽快解决掉,抑或仅凭一己之力去促成改变。

此外,叙事探究对我产生的更大的影响,在于改变了我的儿童观和学生观。在回看第六次的反思帖时,我如是批注:“访谈技巧的背后,实则挑战我对于人的基本假设。”

这次课上学习了访谈的技巧:三个P,第一个P代表pause,第二个P代表probe,第三个P代表paraphrase。上课的练习总是让我迫不及待地要去真实情境中体验。但是回到真实情境中,现实和想象的又不太一样。那天我访谈两名学生,其实特别想知道他们的成长经历,但是最后变成一对一的盘问,有点像警察在做笔录。回到家里,面对自己的孩子进行访谈,就更变了味儿,根本就不是访谈,而是变成了一顿训斥,加之没有回应的沉默。

我忍不住追问自己:我到底如何看待在工作生活中与我日日相处的学生?现在,我将其视作生命与生命的相遇。的确,他们在成长道路上需要我的帮助,但我也需要他们的活力来更新我自己的生命[12]。与学生一起讲述、共同谱写我们生活于其中并且赖以生存的故事,师生共同完成一个不断跳出身外看自己、觉察自我、修正自我的过程。简而言之,在不断讲述和解释中获得意义和新的活法。

四、 涟漪效应:更大的群体有待被激发

陈老师在工作坊成果汇报会的开幕致辞中这样说道:经过大家一年来共同的努力,她发现一大批老师产生了令人意想不到的飞跃式发展,说她感受到了生命创造性的喜悦,感觉自己的学术生命也得到了激发和延续。新加坡南洋理工大学国立教育学院副教授方燕萍老师在点评时的追问发人深省:我们工作坊的学员带着这些转变来生活了吗?个案能推及班里的其他孩子吗?我们的收获只限于个人和自己的班级管理吗,能延伸到学校里的其他老师吗?

两位在学术界享有盛名的大学老师,希望自己的学术生命延续至何处?又期待此次跨界学习如何引起更大的涟漪?这促使我开始主动求索教师专业成长之路。

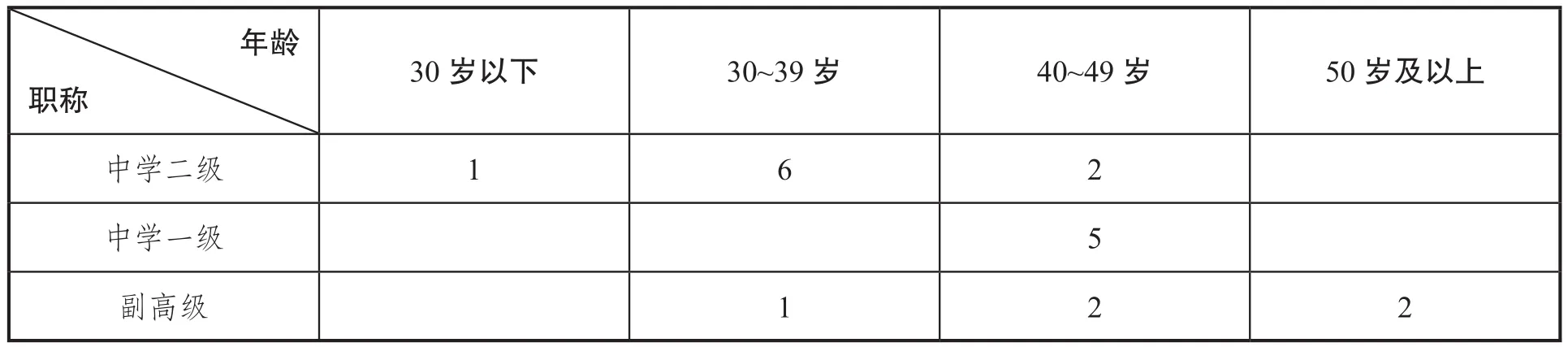

教师置身于教与学的交互过程中,各种各样的教育改革最终要由教师去实施。[13]但一线教师长期处于失语状态。①引自本期陈向明老师的文章《教师的顿悟式学习是如何发生的》。以本人所在年级的19位教师为例,表2呈现了教师年龄和职称的分布情况。在中国知网的搜索栏中逐一输入我所在年级教师的姓名及目前的工作单位,只搜索到同一位老师在学术期刊上发表的两篇成果。从我校的情况来看,一线教师之间的智慧传播大部分还是口耳相传,诸如上文提到的学校的年会论坛,或者校际交流分享,抑或本校教师到外地的支教送课,还有接待外地校长团或研修团到我校的来访学习。老师们撰写研究成果的意识也比较强烈,多半会在学校转发某级教育学会的论文征集通知时纷纷投稿。投稿的结果有两种:一种是石沉大海,教师要么越挫越勇,要么逐渐销声匿迹;另一种是换来一纸证书,待到职称评定时,职评小组根据右下方的红章级别来决定加分情况。至于论文的内容,基本无人问津,校内同事一般也无缘拜读,更何谈对同行起到更大的辐射作用。更为可惜的是,一大批即将退休的优秀教师的教育智慧,将随着教师本人的退休而在教育实践界逐渐消逝。

表2 本年级教师的年龄和职称结构

一线教师在学术平台上公开发表声音的现状确实不尽如人意,究其主要原因,上文提到2017年学校举办的年会论坛上点评专家指出的两点值得思考,即“经验的呈现”和“书写的语言”。下面就这两点展开讨论。

(一) 经验的呈现

杜威把一个普通的词——经验,转换为教育者的一个研究术语,给我们提供了一个得以更好地理解教育生活的术语。[14]经验总是超越我们的所知,并且难以用一个句子、一段话或一本书表达清楚。[15]教师在处理特定的复杂教育情境时,是在调动其所有经验积累去应对,而且教师的教育教学行为在达到炉火纯青的境界时,几乎都是一种难以言说的、直觉的行动。[16]要想将众多零散且隐蔽的日常教育经验清晰地呈现于世人前,绝非易事。叙事探究者不会试图将经验“沼泽”的水排干,相反,他们会试图将沼泽里混浊不清的水变得更加具有催生能力,这样的话,就有可能使它成为不同的沼泽。[17]

叙事探究不是简单的经验呈现,尽管叙事本身是经验呈现的最佳方式。叙事探究对于经验的表述是别具匠心的。[18]这种别具匠心就体现在经验的两个特征上。首先,经验具有连续性(continuity),也就是说,当下的经验来自其他经验,而且导致未来的经验。无论一个人处在经验的现在、过去还是将来,每一个点都有过去的经验基础,都会导致经验性的未来。其次,经验具有互动性(interaction),这表明经验不仅是个体的也是社会的,亦即上文提到的三维叙事探究空间的时间维度和个人—社会维度。叙事中的我们在个人和社会之间移动,同时思考过去、现在和未来,而且把这些都置于广泛的社会环境中。[19]

(二) 书写的语言

一位同事在校会上分享自己一学期的研究成果时,用到这样的语言:“倾听学生的不明白。”回帖的老师点评道:“一句朴素的语言中蕴含着丰富的内涵。”的确如此,学生能知道自己哪里不明白,并能勇敢地说出自己的不明白,教师还能认真倾听学生的不明白,这不正是一线教师人人向往的开放、包容、支持的教学氛围吗?

2017年学校年会论坛的点评专家主张书写的语言要“客观、冷静甚至有一定距离”。正如客观主义所宣称的,我们只有保持距离才能更好地认识事物,如果我们离它太近,我们主观生命中不纯洁的成分就会污染那个事物。[20]关于书写的语言,德国哲学家哈贝马斯也如是表达其观点:“修辞要素仅仅适用于诗意表达,如果将真正的理性研究置于修辞领域,必然会导致理性批判之剑失去锋芒。”[21]教师身处其中的日常教育教学生活就是这样生动地发生着,可以说“这就是世界存在的方式”。[22]一线教师不仅经历教育事件,还目睹参与人的动作、表情等,教师嵌入整个过程之中,因而很难屏蔽掉个人的感受和情感,仅仅做一个客观的研究者。只有丰富、贴切、动人的语言才能逼近经验和实践本身,呈现日常教育生活的本来面貌,尽可能接近各种事实的真相。这样的语言更容易点亮个人或群体在此历程中的那些常常被理论语言遮蔽或删除掉的“生命颤动”。[23]此外,只有在尽可能深描细节的基础上做的主题探究、意义阐释和理论生发才是有源之水、有本之木。简而言之,叙事因其通俗易懂的语言、似曾相识的事件和震撼心灵的主题,能够让教师很快产生共鸣,引发思考。[24]

期待更多同行讲述、重新讲述那些涉及成长和变化的故事,重新讲述那些能够导致觉醒和变迁的教师和学生的故事,以引起教师实践的变革。[25]也期待高校学者与一线教师进行更多的跨界与融合,探索教师专业成长的多元途径。