旅游发展背景下乡村绅士化的动态表征与形成机制

2021-06-20蔡晓梅刘美新林家惠麻国庆

蔡晓梅 刘美新 林家惠 麻国庆

引用格式:蔡晓梅, 刘美新, 林家惠, 等. 旅游发展背景下乡村绅士化的动态表征与形成机制——以广东惠州上良村为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 55-68. [CAI Xiaomei, LIU Meixin, LIN Jiahui, et al. Dynamic representation and formation mechanism of rural gentrification in the context of tourism development: A case study of Shangliang village, Huizhou, Guangdong[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 55-68.]

[摘 要]随着中国乡村旅游的快速发展,乡村绅士化现象成为学术与现实关注的热点之一。文章运用质性研究方法,以广东省惠州市上良村为例,试图探究旅游发展背景下乡村绅士化的动态表征与形成机制。研究发现:(1)乡村绅士化的过程吸引了不同阶层主体的加盟,政策、资本和相关利益者共同推动乡村阶层发生重构,形成了“经济驱动型”“被动参与型”“生活方式型”和“支持鼓励型”多阶层模式,呈现出混杂性和临时性的阶层表征。(2)乡村绅士化带来自然、文化与政治景观的多维变迁,融合了多重主体意志的乡村景观呈现出既是城市又是乡村的杂糅状态,进而使本地村民产生了地方和身份的困惑。(3)农村集体土地产权制度限制了农村土地的自由流转,土地的争夺成为乡村旅游发展过程中多重主体利益博弈的核心,也成为乡村绅士化阶层与景观动态表征背后的解释机制。研究丰富了乡村绅士化的内涵与外延,为理解中国乡村旅游的发展提供了新的理论视角和管理实践指导。

[关键词]乡村绅士化;乡村旅游;阶层;景观;土地

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)05-0055-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.00.012

引言

从20世纪60年代开始,绅士化(gentrification)现象成为学者们关注的热点之一[1]。自提出以来,绅士化多被置于城市语境下解读,甚至发展成为一种全球的城市发展策略[2]。然而,随着资本等要素的空间扩展、尺度重组以及中产阶级的兴起,绅士化现象的发展不再局限于城市空间[3],逐渐蔓延至乡村地区,出现了“乡村绅士化”(rural gentrification)现象。同时,随着后现代社会的到来,人们越来越向往乡村的自然和淳朴,回归田野的诉求日渐兴盛,乡村发展成为大势所趋。特别是近年来,乡村的发展得到党和国家的高度重视,习近平总书记在党的十九大报告中提出乡村振兴战略1,建设美丽乡村成为社会共识,中国大城市周边地区的乡村借助相对完好的自然与社会资源,正在积极践行新一轮的旅游开发与社区建设。此外,城市中产阶级为了寻求一种新的生活方式,也逐渐被保留大量自然景色的乡村地区所吸引。值得关注的是,大批商业开发者和旅游者的到来,不但使村庄的空间形态发生了劇烈变化,如人口结构的重构和物质景观的重塑,甚至使在地村民产生了空间和身份的认同困惑。

对于乡村绅士化现象,学者多以阶层与景观变迁作为研究的切入点,相关研究议题包括城乡移民的流动[4]、移民在乡村的文化实践[5]、乡村景观的转变[6]等。在中国,艺术型[3]、旅游型[7]村落的乡村绅士化现象也得到学者们的关注。事实上,由于中国乡村具有地方的多元性,其发展并没有出现某种特定的模式,而是根据乡村自身的特性开发和建设。不同的乡村呈现具有地方独特的乡村绅士化特征,如广州小洲村在城市化背景下呈现前期艺术先锋化、后期学生化的乡村绅士化特点[3],北京爨底下村借助旅游发展的契机呈现乡村现代生活景观与旅游景观相结合的乡村绅士化特征[7]。然而,以往的研究更多地关注乡村绅士化过程中人口、物质景观变迁的静态结果,对于阶层重构的复杂性与不同主体对乡村景观改造的动态过程缺乏更进一步的探究。

伴随着中国乡村绅士化的推进,乡村阶层重构和物质景观变迁的过程是如何展演的?不同阶层主体是如何将自身的意志融入乡村景观的改造中?如何解释乡村阶层重构与景观变迁所呈现的特殊表征?本文拟选取广东省惠州市上良村为案例地,从乡村绅士化的概念出发,梳理乡村绅士化过程中主体与景观的复杂关系,探究乡村旅游发展背景下乡村绅士化的表征和机制,以期丰富并拓展乡村绅士化的相关研究,为新时代中国乡村旅游与乡村社会经济变革的发展提供借鉴和参考。

1 乡村绅士化

1964年,英国社会学家Glass首次提出绅士化(gentrification)的概念,他认为,绅士化是指伦敦内城出现的中产阶级代替工人阶级,从而引起城市社区变迁的现象[1]。绅士化概念提出以来,大多被置于城市语境下探讨,随着乡村绅士化进程的发展,乡村绅士化的讨论逐渐受到关注[8]。英国社会学家Parsons将城市中产阶级由于向往和寻求乡村生活,向乡村聚落迁移,从而造成乡村传统社会阶层发生结构性变化、乡村地区住房紧张和原住民搬迁的现象称为“乡村绅士化”[9]。为了深入了解乡村地区的绅士化现象,Guimond和Simard以城市绅士化研究视角来解读乡村绅士化,指出城市和乡村地区的绅士化过程有较多相似之处,表现为:居民社会经济组成的变化;强调文化和民族遗产、建筑遗产和自然环境的美学;新机构的出现导致旧机构的关闭;产品和服务的多样化;房产价值的变化等[10]。也就是说,乡村绅士化的原始概念是从城市绅士化的概念发展而来。因此,乡村绅士化的概念也不可避免地带有城市绅士化的核心内涵,如对于阶层替换和景观变迁的关注。

然而,绅士化在乡村也呈现出与城市不同的特点。首先表现在阶层替换方面的差异性,乡村绅士化侧重人而不是资本的迁移[11],聚焦在两种不同身份的阶层替换过程中的矛盾和冲突关系。在西方发达国家,从大城市返乡的群体被称为“城乡移民”(urban-rural migration)[4]。他们多为高技能劳工、企业家和退休人员,移民动机包括追求美丽的自然景观、休闲的机会、接近荒野的地方、合理的生活成本和“西方生活方式”等[6]。在乡村背景下,Cloke和Little提出“阶级决定人口流动”的观点,即通过“中产阶级牺牲下层阶级、移民取代居民”实现农村地区的绅士化[12]。绅士的到来不仅促使乡村的阶级结构发生转变,甚至导致“阶级殖民”(class colonisation)[13]的结果。但是,这种解释模糊了乡村地区社会重组的过程,尽管这一过程围绕着特定阶级群体对某一地区的殖民,但不应简单理解为是中产阶级对于工人阶级的取代[13]。此外,两种不同身份的群体在乡村中也不可避免地产生矛盾,正如Ghose所指出,被视为“新来者”的城市居民与村民产生许多冲突,这些冲突主要源于农村社区身份的变化、炫耀性消费、资源日益私有化、住房负担能力和环境保护问题等[6]。

其次,绅士化在乡村的景观变迁方面也与城市有所差异。乡村绅士化主要聚焦在自然景观和文化景观的重构,而非经济景观的变化。随着外来移民的涌入,乡村景观在城市精英的意志下被重塑[14],实现了从生产景观向消费景观的转变[6]。一方面,为了创造一种“自然”的乡村或生活方式,绅士试图在乡村自然景观中融入他们的意志。新来者希望保留景观,反映他们想象中的田园理想,然而传统居民则看到土地利用变化所带来的经济效益[4],表现为对消费景观的偏好。因此,当景观的改变符合绅士典型的“生活方式”时,便会遭到当地村民的反对[4]。绅士努力保留乡村原始的自然景观,如对绿色居住空间的偏好和经营[5],但是他们的到来也导致了乡村土地商品化,如过度开发乡村造成“创造性破坏”的过程[15]。另一方面,乡村独特的传统文化吸引了绅士的到来,绅士在乡村景观重塑过程中将自身的文化身份烙印于其中,带来乡村传统文化景观变迁的结果。如Zhao通过对云南大理传统村落的乡村绅士化研究指出,外来者对白族建筑的改造可以被理解为对当地文化的置换,当地村民参与到旅游中的“新”生活和生计代表了乡村传统生活方式的丧失[16]。Qian等则指出,小洲村独特的文化艺术氛围吸引了城市先锋艺术家的进驻,他们通过对物质空间的重构,丰富了当地独特的文化艺术氛围,聚集的艺术家和学生群体的艺术交流活动无形中构建了当地独特的文化景观[17]。同时,在流动的时代背景下,乡村移民在“归属感、社区与社会文化表达”方面展演着流动与安置的动态关系,他们与地方的复杂互动重塑流动的乡村景观[18]。

此外,与城市地区的绅士化对比,乡村地区的绅士化现象突出地表现在对土地的探讨。首先,在后生产主义背景下,乡村土地的利用方式发生了改变,从农业用地逐渐转变为消费用地。例如,Walker将加州中部社区的重建描述为“景观的自然资源生产以景观的审美消费为主”[19]。其次,土地所有权在乡村绅士化中也是不可忽视的要素。在乡村地区,对土地的拥有象征着权力、财富、地位等,如Sutherland在研究乡村地区的绅士化过程中,关注与农业土地所有权有关的特权以及这些特权是如何(重新)产生的,并指出,对土地所有权的拥有能够产生象征性的财富[20]。同时,乡村绅士化的当代地理现象反映了土地所有权的历史结构,在这种土地所有权模式下所形成的乡村空间特征是乡村绅士化发展的基础[21]。值得注意的是,囿于中西方土地制度的区别,中西乡村绅士化的土地与住房问题也具有差异性。在“地租差”(rent gap)的基础上,中产阶级的购买力在乡村物业市场中优势明显,带来了乡村住房变化的结果,即传统建筑贬值并被替换,新建住宅数量激增与价格上涨[8]。但在中国,农村土地集体所有制限制了土地的流转,带来住房供给有限的结果[7]。然而,目前学术界对于乡村紳士化土地问题的探究主要基于西方视角开展实证,无法完全解读中国乡村绅士化的复杂性与动态性。

鉴于中国本土乡村的独特性,乡村绅士化的发展呈现出与国外乡村不同的现象和特征,如何认识和解读中国本土乡村绅士化现象理应成为重点关注的学术问题。因此,本研究拟在国内外学者对乡村绅士化研究的基础上,探究中国乡村地区社会重组的过程,即包括阶层的转变以及乡村景观的变迁,并尝试解释中国旅游发展背景下乡村绅士化特殊性表征背后的机制。

2 案例地与研究方法

2.1 案例地概况

本研究的案例地是位于广东省惠州市博罗县横河镇的上良村(图1)。作为一个移民村,上良村村民自19世纪60年代开始回迁,同期改造泥砖房,并于2010年开始移民村的规划建设。按照每家每户120平方米的原则进行统一建设。然而,由于村民的经济条件较为落后,大部分村民的房子只有一层,二三层仅有房屋框架甚至没有。近年来,在国家政策的推进下,博罗县的多个村庄开始推进乡村旅游发展。位于罗浮山腹地的上良村凭借优越的自然条件成为旅游开发的村落之一。2015年后,在政府的支持下,企业开始进驻上良村发展乡村旅游。上良村的旅游发展采用村企合作模式,即企业大量征用村民二三层的房屋,将其装修改造成为民宿,并以每年付租金的形式与村民合作经营民宿,合作期限为15年。此外,政府也投入建设环湖栈道、公共卫生间、夜晚灯光秀等旅游基础和配套设施。通过政府、企业和村民三方的营造,上良村的物质环境、经济发展和文化氛围等发生了较大变化,成为旅游民宿村,并被评选为乡村振兴示范村。本研究选取上良村作为研究案例地,符合个案研究中典型性和独特性的双重属性要求[22]。另外,从绅士化的内涵而言,选取上良村作为案例地还出于两方面的考虑:(1)上良村通过资本的投入,导致建成环境的重大变化,出现乡村社会空间的复兴与更替;(2)人口结构发生变化,除了本土居民反向回迁外,曾经处于空心村边缘的村庄逐渐变化成多元社群共存的中高端旅游地,出现社会阶层的演替与上升(表1)。因此,从理论对话的角度而言,案例地具有一定的代表性。

2.2 研究方法

本研究主要采用质性研究方法,包括实地观察、深度访谈与文本分析方法。研究者于2018年10—11月、2019年1—2月期间前往上良村开展了4次实地调研。首先,研究者走访了上良村现有的28户民居、村内文化礼堂以及上良民宿企业,对上良村的整体环境、人口、文化、旅游发展等情况进行初步了解。在此基础上,研究者重点观察乡村阶层结构的变化、不同主体之间的互动以及他们对乡村景观带来的影响,并以观察日记的方式进行记录。其次,研究者在上良村内共对25名受访者开展了深度访谈,访谈对象主要分为3类:村民、村委会(村主任、村副主任、村支书)和外来者(民宿企业管理者、员工、游客等)。访谈主要为了获取有关村内人口与景观变迁、土地、旅游发展的看法等信息,以及不同主体对于上良村物质、文化、社会变迁的感知和态度。访谈时间在30分钟至两小时之间,根据访谈的时间顺序分别编码为M-01、M-02,…,M-25。另外,为了深入了解惠州市博罗县的乡村旅游发展情况,研究者于2019年1月在博罗县文体旅游局调研两周,访谈了政府部门人员5人,根据访谈的时间顺序编码为T-01、T-02,…,T-05。

此外,研究还通过二手资料的方式获取上良村、民宿企業人口变化及景观变迁的相关资料,经过分析提取了本研究相关的文本和数据信息,力求对上良村乡村绅士化的表征和机制形成更清晰的认识。

3 绅士置换村民?混杂与临时的阶层表征

西方乡村绅士化往往意味着绅士阶层对原阶层的替换。然而,上良村并没有出现类似西方语境下由于绅士化导致原住民迁出的现象,反而是促进了世居村民与返乡村民在本村的发展。一方面,原住居民在乡村绅士化发展中获得了可观的经济收入,改变了以往贫困的生活状态,如M-21是上良村的世居村民,在企业入驻之前,全家依靠种菜捕鱼的生活勉强维持生计,毫无额外的经济收入来源,现在旅游民宿的发展下经营农家乐,经济收入和物质生活都得到了大幅度的改善。另一方面,外出发展的村民也加入本村发展的浪潮中,回归本村寻求新的发展机会。如M-03村民一家在20世纪80年代已迁居到镇上,并在横河镇上主营早餐店,家乡发展旅游后却从镇上返回村里经营早餐店。这些返乡村民不但看到家乡焕然一新的景观变化,更是敏锐地捕捉到旅游发展下乡村带来的商业性契机,在乡村绅士化的推进过程中不但没有替换原居民,反而吸引了已迁出到镇上或市区村民的重新返乡。

在村企合作发展模式下,旅游投资者通常兼任民宿管理者,他们通过本地物质环境建设重构了原本封闭落后的乡村,成为推动乡村绅士化发展的重要力量。然而,旅游投资者主要也是基于经济利益的驱动,试图通过与村民的合作共同发展旅游,为城市居民构筑乡村休闲旅游地,最大化地获取旅游的经济收益。这些旅游投资者和管理者主要来自东莞、广州、深圳等大城市,他们具有良好的经济资本,代表着精英阶级的社会身份,却长期驻扎在上良村从事民宿经营管理,与村民进行日常生活互动,如企业管理者在村民家中二楼三楼管理民宿,在村民一楼空间就餐,俨然是村里的“新居民”。

同时,在中国快速城市化背景下,许多城市居民厌倦了快节奏的城市生活,开始向往慢节奏的乡村田野生活,于是在乡村出现了“生活方式型”移民群体,主要是来自城市的企业员工和游客。这些城市移民对乡村生活的渴望,往往建立在对乡村生活乌托邦式的想象之上[23]。一方面,研究中大部分企业员工选择到乡村工作是出于对乡村生活方式的向往。如M-08是民宿企业中一名从城市来的清洁阿姨,开着宝马车的她表示,在乡村工作经济收入并不重要,体验乡村的生活方式才是她迁移的根本目的。另一方面,从大城市到乡村来的游客更是将乡村作为休闲度假的“后花园”。由于地理位置的优越性,到上良村休闲度假的游客多为珠三角城市群的居民,他们寻求的是一种乡村生活方式的体验。正如游客M-17所言,“我的家虽然在深圳,但是我假期都会过来这边,沿着湖边散散步,夏天还可以在这边钓钓鱼,享受惬意的乡村生活,连风都是带着青草的味道。”因此,基于生活方式型需求的企业员工和旅游者的进入,使上良村乡村绅士化呈现出混杂的阶层特质。

此外,中国乡村的旅游发展大多离不开政府直接或隐性的管控。尽管政府人员仅有部分长期驻扎于本地,然而,作为惠州市的典型示范村、省级新农村示范片建设点,上良村成为一个具有政治示范意义的地方,每周或每月都会有来自不同地理尺度的政府人员到上良村学习考察。政府在上良村旅游民宿发展的过程中发挥着“支持鼓励型”的政治作用。例如,在上良村发展之初,企业的入驻需要跟每一户村民进行对接和协商合作事宜,当地政府在这个过程中发挥了牵头引领作用,推进双方的合作。此外,作为全域旅游的村企合作示范村,上良村的发展模式被政府人员推荐为乡镇旅游发展的典范,并号召不同地区的各级政府人员参观学习。正如博罗县一位政府工作人员T-04所言,“(2018)省全域旅游工作会议后,上良旅游发展模式知名度大增,政府要借这股东风服务好村民、服务好企业,让博罗旅游业真正实现可持续发展。”

然而,无论是村民,还是旅游投资者、企业员工、游客以及政府人员,他们在乡村的停留都是临时的、短暂的,而非长远的、稳定的状态。首先,企业与村民的合作时间为15年,15年之后企业与村民依靠旅游维系的商业关系也伴随着企业的外迁而结束,村企合作的平衡状态将被打破。其次,除了企业之外,游客的流动性则更为明显。大部分的游客来自广州、深圳、东莞等,他们只是将上良村作为暂时休闲游玩之地,并无长远停留和居住的意愿。再者,作为支持和鼓励上良村发展的政府人员也只是短暂的视察参观,逗留时间非常有限。此外,部分外出村民也仅是暂时性的返乡,有些是在周末才回来做生意,工作日便回到镇上或其他地方生活和工作。对于15年旅游合同结束之后,大多村民更是表达了如果没有就业和经济机会,也有再次迁出的可能性。可见,在上良村不同身份的绅士阶层都是短暂的而非长久的停留,迁移主体的流动性较大,呈现出临时性特征。

西方语境下的乡村绅士化最为明显的表征为乡村社会人口阶层的变动,这种变动主要表现为中产阶级对农民和工人阶级的替代[24-25]。Phillips认为,乡村绅士化带来了阶级殖民,并导致社会流离失所的结果[26]。但在上良村,尽管城市居民的大量涌入使乡村的阶层发生重构,然而,这种重构并不意味着阶级的完全替换。研究发现,在不同的动机驱使下,不同的主体汇聚到乡村,并使得乡村的阶层结构发生变化。上良村涵盖了不同阶层、不同身份的多元主体,按照其迁入目的和特征大致可划分为4种类型:以“经济驱动型”为目的的企业管理层与返乡村民,“被动参与型”的当地世居村民,以“生活方式型”为目的的大部分企业员工和游客,代表着权力的“支持鼓励型”的政府人员。上良乡村民宿的发展使原本以世居村民为主的单一阶层转变为绅士与世居村民、返乡村民并存的多元阶层结构,包括农民阶层、工薪阶层、中产阶层、精英阶层以及政府阶层等,涉及经济获利、被动参与、主动体验生活以及发展乡村的多种目的,并且不同主体在日常实践中的互动使得乡村社会网络趋于复杂化。然而,这些外来者并非永久居住于乡村,伴随着15年村企合作关系的结束,企业、政府和游客的退出则意味着混杂的阶层可能转变成以世居村民和返乡村民为主,或者回归到世居村民的阶层表征,阶层具有较大的不稳定性。因此,上良村的乡村绅士化过程呈现出混杂性和临时性的阶层特征。

4 城市还是乡村?自然、文化与政治景观变迁

隨着经济社会的发展,乡村景观经历了3个主要的发展阶段:由“具有多种土地利用结构功能”的传统景观,到“具有主要生产功能(农业和工业)”的革命时代景观,再发展到后现代“具有生态和娱乐功能”的新景观[27-28]。伴随着乡村绅士化的进展,乡村景观变迁成为乡村绅士化的重要标志之一[29]。绅士与村民两种力量的博弈促使乡村“传统”自然生产资源景观向“新”自然文化消费景观转变,转变过程中绅士阶层与村民阶层不可避免地产生各种矛盾。一方面,绅士独特的文化品位和消费需求促使乡村的自然、文化与政治景观发生变迁,但在营建理想乡村景观的同时又不知不觉融入城市元素,使乡村景观游走在“乌托邦”的乡村与现代化的城市之间;另一方面,村民既向往现代繁荣的城市景观,但在具体的生产实践中又无法完全脱离小农思想,使乡村景观摇摆在审美与功能诉求之间。

自然是乡村绅士化中最具乡村特色和最不具城市特色的特征之一[30]。在乡村景观消费市场中,自然,或至少由自然转化为环境设施是绅士来到乡村最直接的吸引力。上良村具有依山傍水的优越自然位置,在旅游民宿开发前只有6户世居村民居住,其纯粹天然的自然环境得以保存下来,这也成为吸引旅游企业进行投资开发的重要原因。然而,在乡村绅士化过程中,村民和绅士对于自然的理解存在较大差异,直接导致乡村绅士化发展之下所呈现的自然景观是糅杂着村民与绅士共同主观意志的“非纯粹的原始自然”。

首先,在资本的介入下,自然变成了舒适的环境,成为乡村绅士的居所和土地利用模式[36]。对于绅士而言,他们试图努力建构符合自己和旅游者所想象的乡村自然景观,即乌托邦式的前现代乡村,飞鱼走兽、土木泥瓦、人与自然和谐。因此,旅游企业在修建民宿之初,设想将民宿风格与自然景观融为一体,使建筑外墙和各种细节设计都流露出乡村“土”的味道,努力迎合游客对乡村的前现代印象。然而,当乡村前现代的自然设想与当地政府和村民的期待有所差异时,便引发激烈的斗争[31]。由于上良村的世居村民多为务农出身,在企业入驻之前村里的住房全部为土砖房,20世纪60年代后才开始改造成为泥砖房。长期困苦的居住条件使其渴望摆脱乡村的“土”住房,尽力追求城市现代风格的建筑。因此,当企业试图把上良村打造为原来具有“土”味的泥砖房,以呈现具有浓厚乡土气息的乡村民居时,受到了当地村民的极力反对。在二者的博弈中,乡村民宿建筑景观最终呈现出既非完全现代化的城市风格,也非具前现代乌托邦式的乡村土味风格。

其次,关于乡村空间中自然街景和自然环境的“观感”(look and feel)[4]呈现。企业试图通过绿色空间的营造建构具有商业审美属性的乡村自然景观,并符合游客想象的乡村自然风貌。例如,在村庄的街道上,企业为每家每户屋前和屋后种满了鲜花,通过“花海”的景观实践满足其对乡村的想象。然而,村民对乡村自然景观的理解大多停留在过去纯粹的自然认知层面。因此,村民依旧在村里的空地、门前的空地种植实用性作物。如村民M-18所言,“种花不如拿来给我种菜还比较好,种那些花哪有用的,只会浪费那个地。”在绅士与村民二者对于自然的认知差异及实践中,二者协商后选择各退一步,呈现“屋前花园,屋后菜园”的混合模式。尽管如此,实际上,公共区域上种植的植物往往也遭到村民的抵制,如企业M-20对村民把民宿外墙植物全部破坏的行为进行了不满的描述,“我们种的植物慢慢爬上墙,本来是可以很好看的,你还没反应过来,第二天发现村民哐当就把它砍了,满墙的那个花没了,把墙也给你弄坏了。”在村民看来,自然意味着保持村庄原始的模样,而非人造自然景观的大肆扩张,村民坚持种植实用性作物的背后体现出对延续原有自然景观的渴望。因此,企业与村民对于乡村自然景观理解的差异,打破了上良村原始的自然景观,导致街道空间和周边的自然风光混杂着绅士与村民意志,“自然”糅杂着真实与想象的特征。

此外,作为营利性的商业主体,以企业为主导的乡村景观的营造中也无法忽视商业性元素的存在。为了避免城市商业气息弱化乡村自然的魅力,企业倾向于将商业元素以一种巧妙的方式融入整体景观中。例如,他们出资为村民建设了很多符合游客想象的、具有乡村味道的木质招牌,如美食坊、竹筒饭、果蜜醪糟、农家乐等。在企业看来,这些招牌与周围的环境浑然一体,迎合了游客对乡村的想象,同时满足了村民对于商业活动的经营需求。然而,村民自发的逐利行为却又无意间裸露和放大了企业试图掩盖的商业目的,使企业建构起来的乡村自然景观蒙上了城市的商业色彩。为了获得更多的经济收益,村民们自发地开展商业化的经营活动,打破了旅游企业原本的规划,自主在家门口的庭院开餐厅、特产店、小卖部以及自营民宿,甚至修建商业广告牌等。因此,乡村的自然景观一方面是旅游企业对自然的前现代设想及其美观的商业性建构,另一方面是村民对原本自然资源前现代的利用以及在日常经营中对商业性特征的无意识放大。双方的认知相互矛盾,在实践中各自妥协,导致乡村绅士化过程中的“自然”呈现出既非城市也非乡村的味道。

乡村绅士化的“阶级文化实践”展示了后工业化中产阶级对于体验的优先考虑,并将其“映射到社会空间”和物质空间中[32],这种以体验为主的空间布局理念甚至延伸至村民家的景观中。为了营造乡村的美感,企业试图对村民的家空间也进行规控。例如,企业为村民的家修建了统一风格的庭院。然而,在村民看来,庭院内的空间是自己的家空间,自己完全有权力按照自己的意志去布置和利用自己的“家”。表现为村民在旅游企业对民宿的庭院景观布局之后又重新改造为他们认为更实用的物质景观。因此,乡村绅士化过程中乡村民宿的物质景观呈现出混杂了绅士阶层的审美实践与村民的实用诉求的特征。

在乡村绅士化过程中,除了自然景观的变迁外,绅士阶层也将外部的文化资本与文化品位作用于乡村的文化景观中,使乡村文化景观发生变化[33]。研究发现,在中国乡村绅士化过程中,绅士文化和乡村原有文化这两种不同性质的文化在相遇中碰撞、取舍和融合,从而产生一种新的文化景观。然而,相对于具有强势资本力量的绅士文化而言,乡村本土文化往往具有脆弱性,不可避免地受到绅士“强势文化”的冲击。绅士的到来导致上良村传统世袭的乡村文化逐渐淡化,同时也构建了主要服务于绅士阶层的“新”文化景观。具体来看,作为上良村沿袭已久的传统节庆活动,“点灯节”具有赖氏家族香火延续的美好寓意,并固定于每年的正月初七举行。点灯节当天,上良村的所有村民都会到同年诞下男婴的村民家贺喜,众人环村游行喝彩,敲锣打鼓,成为上良村独特的地方文化景观。然而,随着乡村绅士化的推进,村民之间的关系发生了微妙的变化,点灯节也逐渐“变味”。上良村的世居村民均为赖氏家族成员,随着家庭成员的增加才逐渐分家,并演化成为如今村内的28户人家。然而,这28户人家仅有一半与企业合作经营民宿,其余的村民则自主经营民宿、农家乐和商店等。在同质化的经营中,村民之间逐渐产生了利益的冲突,原本以血缘和族系为纽带的村民网络受到绅士所带来的商业利益的侵蚀,村民对共同节庆活动的参与热情也不如从前。因此,乡村文化景观虽在一定程度上能保持平衡和稳定,但上良村也因经济因素和外来文化的影响而发生变化[38]。

在乡村绅士化过程中,绅士阶层在保护文化和自然遗产方面尤其积极[34],因为他们试图通过文化资本促进经济资本的流通[35]。研究发现,旅游企业为了强化地方的乡村文化,试图通过营建新的乡村文化景观或放大过去旧的文化景观来满足游客的乡村体验需求,以获得经济资本。例如,为了让游客体验想象中的农村活动,企业组织策划“上良墟日”和“长街宴活动”,通过营造乡村的集体文化以拉动旅游消费的增长。实际上,据上良村的村民描述,赶集活动在很多年前就已经消失了,而长街宴活动也并不是他们村特有的文化。此外,旅游发展下的商业文化景观也不断地凸显出来,如各种旅游特产即使通过乡土气息的包装,依旧具有商业性的色彩。然而,面对这种并非根植于本土的“新”文化景观或过去已经消失的文化景观,本地村民并没有表现出明显的抵抗,而是在受益中配合企业构建绅士“理想”的文化景观。但这种“理想”的文化景观却并非原始的、真实的乡村文化,而是为了迎合更多外来绅士的到来而营造出来的商业性文化景观,并且强烈冲击着上良村原有的文化景观。

值得注意的是,中国乡村发展中形成的政治景观是区别于西方乡村绅士化的关键表征之一。目前,乡村旅游在调整农村经济结构和发展区域经济中发挥着重要作用[36],在农村地区的经济改革方案中往往优先发展乡村旅游[28]。为了对上良村的旅游发展给予支持,政府投资修建了基础设施,如道路、篮球场,以及相关旅游配套设施,如环湖栈道、夜晚灯光秀,以吸引更多游客的到来。作为乡村振兴和村企合作的示范村,政府的参与不仅显著改变了上良村的物质景观,还包括政治景观。在政府参与上良村的建设之前,政治话语在这个村庄几乎无处可寻。如今,村庄可见醒目的“绿水青山就是金山银山”“幸福是奋斗出来的”等政治话语,它们与旅游景观融为一体,并时刻凸显着上良村背后的政策支持和政府的作用。“如果没有国家划定罗浮山发展的三条红线,没有‘绿水青山就是金山银山这句话在这里,上良村也许就不是今天这个样子。可以想象得到,会有大量外来人口涌入这里,到处都是无序的房地产建设,村民还是跟以前一样贫穷,村庄还是依然落后,自然环境肯定也会受到很大的污染。”(企业M-20)因而,从某种程度而言,政治景观的存在虽然打破了原來纯粹的自然景观,但它维护了村民的利益,避免了乡村绅士化所带来的村民流离失所、房地产价格上涨以及乡村自然环境破坏等负面影响,从而保护乡村的长远发展。

此外,作为推动乡村绅士化的主体力量之一,政府试图通过在村庄内宣传和展示政治话语,将新时代文明实践融入乡村的日常生活中,从而引领村民树立正确的政治和文化观念。村庄的公共空间覆盖了从国家层面到个体层面的宣传话语,包括社会主义核心价值观、“仁义礼智信忠孝”等伦理道德准则,以及“最美家庭”“孝子”“好媳妇”“好妯娌”“好邻居”等宣传画和村中故事,以多种群众喜闻乐见的方式将国家主流文化嵌入乡村空间中。可见,乡村绅士化的过程中乡村文化的建设不可剥离国家主流价值引领和地方特色文化弘扬的影响[37],政治力量的注入也促使乡村的文化景观无法脱离国家的主流文化价值观与政治话语。

乡村绅士化是相互矛盾的复杂过程[13],杂糅了不同主体对乡村景观的想象和实践,使得乡村景观趋于混杂和凌乱。移民的规模化迁入和生活空间实践也使乡村的社会空间形态从封闭、单一和均质转向开放、多元和异质[38]。在不同主体意志的作用下,上良村的绅士化实现了包括自然、文化和政治景观的变迁,使其既带有城市化的感觉,如城市风格的民居建筑、夜晚炫目的灯光秀、节假日汽车拥堵的景象等;也不可否认地留有乡村性的味道。而这种非城市非农村的绅士化特征进一步导致了身处其中的村民产生“城市还是乡村”的地方困惑,以及“城市人还是乡下人”的身份困惑。正如村民M-11所言,“我觉得这里一半是城市,一半是农村。你说城市吧,又不太像,物质还未完全跟上,这里还需要再改造,增加一些商业之类的。你说农村吧,我们又大多不是种地的农民了。”

5 强势还是弱势?乡村绅士化过程中的土地争夺

在西方,无论是发生在城市还是乡村中的绅士化过程,不断上涨的房地产价格、租金、财产税和土地价值等导致了原住民被迫流离失所[39]。而在中国,由于特殊的土地制度,土地不能轻易转让和售卖,降低了原住民被替换的风险。尽管如此,农村用地的紧张依然导致了乡村绅士和世居居民之间的冲突[31]。作为外来者的绅士渴望获得乡村的土地所有权,并试图按照自身的意志改造和完善乡村空间,以展演自己理想的乡村景观。然而,农村集体土地是农民的“安身立命之本”,也是农民参与乡村旅游和分享旅游成果的“最大砝码”[40]。因而,村集体和村民对土地的捍卫和坚守使外来绅士对乡村土地按照自身意志处置的幻想破灭。

实际上,乡村旅游的发展离不开对乡村土地的盘活,并在很大程度上受到土地政策的影响。中国的土地制度包括完全国有和不完全的农村集体土地产权[41]。根据法律规定,在农村集体土地上开展旅游活动主要有两种途径:一是办理农地转用和征用手续改变土地所有权性质,二就是土地的流转[42]。企业为了获取可持续发展的主动权,不得不围绕土地问题与村集体和村民进行交涉。例如,为了建设新的停车场以满足游客的需求,旅游企业通过土地流转中入股的方式与村民协商建设一个新的停车场。然而,农村土地的权属性质决定了旅游开发中的土地征用必然涉及不同利益主体之间的冲突与协商[43]。旅游开发征地通常会涉及村内的多数农户家庭,这些农户的行为决策以及农户之间的集体行为将决定征地的成败[44]。考虑利益分配以及村庄的未来发展,部分村民表达了强烈的反对意见,迟迟没有通过企业的合作方案,甚至有村民去上级政府部门举报。对此,企业认为由于自己不拥有土地的实际使用权而成为乡村旅游发展中的弱势一方,如企业M-10所言,“你说我们建一个停车场本来也是一个好事情,也是为旅游做一些真正的实事。当时就有村民去举报,举报之后这个事情就没法进行……村民竟然用这种姿态来对待我们,有时候真的觉得挺心凉。”

同时,上良村的土地利用和发展格局受到自上而下的土地政策的严格管制。上良村位于罗浮山的腹地,为了保护自然资源的完好,土地的开发受到多方面的约束,如用地、环保指标。一方面,政府支持和鼓励企业进村发展,但又通过多重指标管理企业行为,避免过度商业化导致乡村环境的破坏;另一方面,政府希望村民能以更为包容的心态接纳企业,同时,也密切关注村民利益在以企业为主导的乡村发展进程中是否受到了损害。可以说,政府通过土地政策等相关制度,试图在企业与村民的互动关系中发挥着维系平衡和稳定的作用。

农业被服务业取代是后生产经济的一个主要指标,也是乡村绅士化最重要的结果之一[8]。新来者期待着某些城市基础设施、文化体育以及各种购物和餐饮活动等都在社区内,这在一定程度上为乡村土地利用格局带来变化的可能性[6]。在上良村,除了集体所有的土地外,村内还分布着各家各户的自留地。为了最大化利用这些土地获取更大的经济收入,部分村民利用自留地建设旅游服务设施以供游客消费和体验。例如,未与企业合作经营民宿的村民M-15将自家改造成民宿,以略低于企业的价格与其竞争客源;村民M-02在村庄内建了一栋新的房子,内有宽敞的酿酒厂,供游客品尝和购买酿酒产品;村民M-13则打算在后山建设一个新的农庄,为游客提供农家菜服务……在某种程度上,村民自发建设旅游设施的行为打破了企业所主导的乡村绅士化格局,进而导致整体景观由企业所设想的井然有序趋向混雜和无序。这种不完全的村企合作模式使村民拥有更多的土地使用自主权,致使乡村绅士化更为复杂。

西方乡村绅士化的程度往往和时间成正相关。随着乡村绅士化进程的推进,长期居住在乡村地区的新居民数量将会增加,乡村的变化将会更加显著[49]。然而,在中国法律限制农村集体和家庭买卖农村土地的政策背景下[45],绅士并不能完全拥有土地所有权,导致村民与绅士之间的身份关系具有更多的矛盾和较大的不确定性。调研获悉,上良村民宿企业与部分村民协商签订的合作时间为15年,这意味着村民房屋的二三层在15年内由企业经营,在此期间企业每年付租给村民,15年之后企业才将房屋交还给村民。一开始村民对于租金表示满意。然而,当土地价格飙升时,村民逐渐觉得旅游企业给的租金过低,在这种情况下,有关租金的纠纷就出现了,新来者与当地村民的关系也变得更加脆弱[16]。此外,许多村民对于15年之后村庄的发展表达了各种设想,部分村民希望结束这种发展模式,回归原来传统的乡村生活,如村民M-21所言,“15年之后我的孩子都长大了,二三层的房子要留给我的孩子们住。”部分村民则希望继续推进绅士化的发展,同时希望等待给予他们更多经济利益的绅士的到来,如村民M-04所言,“到时候我希望有大老板租我的房子,租金能涨高一点。”另外,还有些村民希望驱逐出旅游企业这一绅士阶层,由村民自己主导绅士化的发展,如村民M-03表达,“15年之后我自己来经营民宿都可以。”而作为绅士阶层旅游企业者也逐渐意识到未来发展的不确定性,认为由于土地制度的问题自己始终处在弱势地位,如企业M-20表达,“15年之后村民不一定会愿意租给你,村民可能会找另一家企业运营,也可能自己经营,所以我才会说我们是弱势群体,越到后面我们就越被动。”显然,土地的权属打破了由绅士主导和控制的乡村绅士化进程,村民通过土地所有权的使用发挥着自己的能动性,进而使乡村绅士化呈现出短暂的、不稳定的特征。

在中国乡村旅游发展背景下,乡村绅士化混杂、临时性的阶层表征以及由于这种阶层所带来的杂糅景观表征背后的机制源于乡村土地制度的特殊性。涌入乡村的绅士未取得土地的所有权,他们的到来无法完全替代原住民,而是实现了与原住民的共存[46]。在这个过程中,绅士将文化身份嵌入乡村的景观中,导致了乡村物质景观的变迁,同时,引发了与原住民的矛盾和冲突。作为中国乡村旅游村落的一个缩影,上良村的发展揭示了乡村绅士化表征背后的机理。在乡村绅士化过程中,上良村从一个近乎被遗忘的“空心村”转型为混杂的阶层和景观变迁的“民宿村”,这种交织复杂的表征背后根源于中国的土地制度。

6 结论与讨论

乡村绅士化被认为是超越国家主导模式的自发行为,对新时期中国农村发展具有重要的借鉴价值[41],它展演了各种价值取向、文化取向和身份地位之间相互作用和冲突的发酵、表现和强化过程[17]。本研究以广东惠州上良村为例,在乡村旅游发展背景下,从乡村阶层的重构与乡村景观的变迁两个方面阐述了乡村绅士化的动态表征,以及阶层和景观表征背后的作用机制,以期用中国语境与案例对比与补充西方乡村绅士化理论。

首先,本文展演了中国乡村绅士化中乡村阶层重构的过程。与以往西方研究中绅士取代原住民结论不同的是,乡村出现了混杂的阶层表征,并且多元的绅士主体并非永久定居于乡村,而是表现出较大的流动性,随着多元主体的退出可能带来乡村现有阶层模式的解构,转变为以世居和返乡村民为主的阶层表征。然而,过去的研究模糊了乡村地区阶层重构的过程,或是将其认为是中产阶级对下层阶级的取代甚至是阶级殖民[12-13],中国的乡村绅士化更为强调阶层重构过程中不同主体的能动性。尽管绅士受过良好的教育、经济实力强、政治素养高,具备组织和操纵的力量[47],常常被认为更具有阶级入侵的实力。但是,在中国乡村政策与制度背景下,村民以村集体的身份对土地、住房等乡村经济资本的捍卫降低了被替换的风险。在阶层重构过程中,乡村发展的共同利益诉求使得绅士和村民之间构建起复杂的社会和经济关系[17]。因而,中国乡村绅士化过程中,除了绅士的精英阶层以外,实际上村民主体在乡村发展中也发挥着自身的能动性。

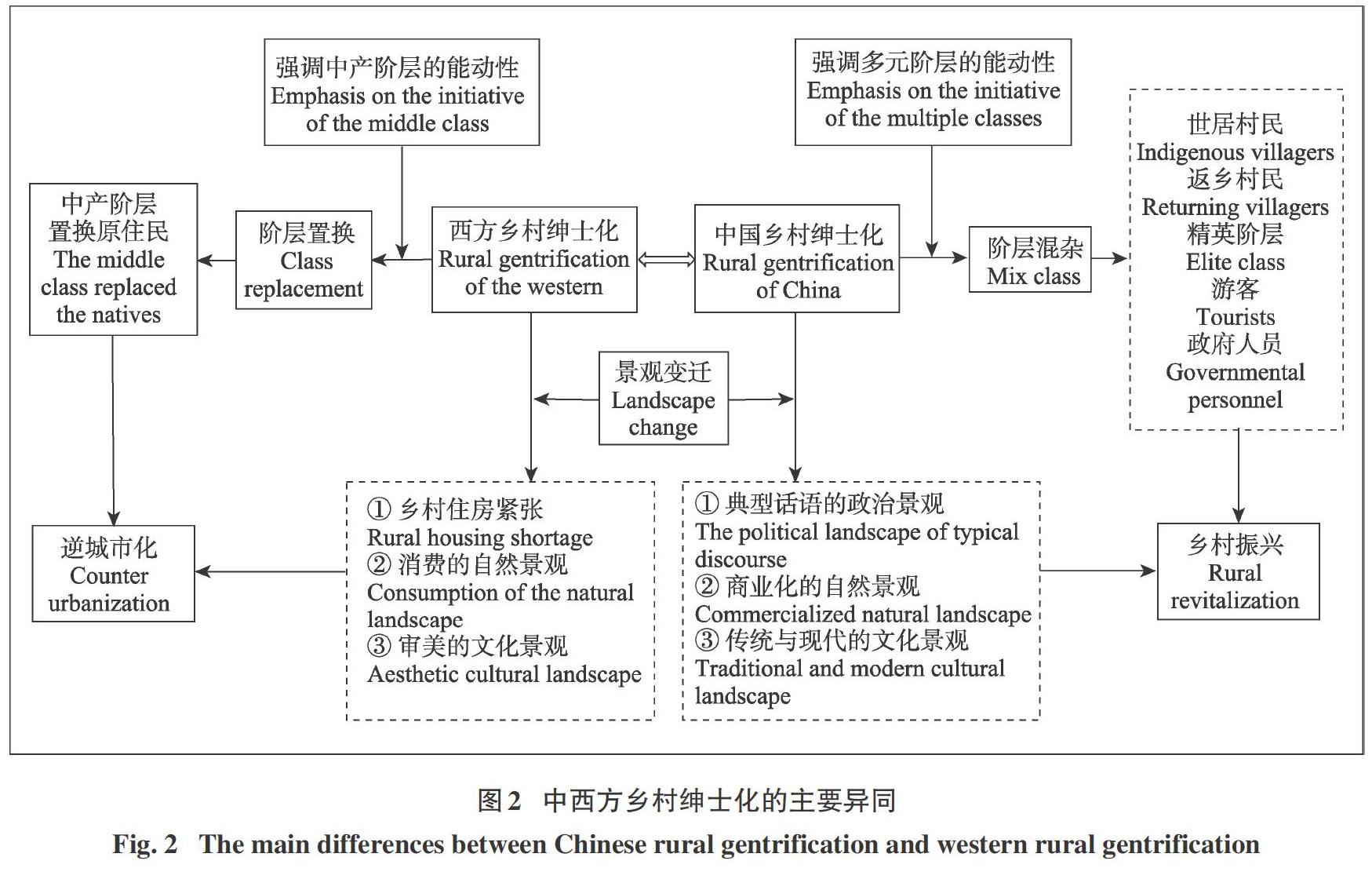

其次,研究探讨了乡村绅士化过程中不同主体对乡村景观的消费和实践,动态展演了乡村景观转型的过程及其背后的机制。绅士的到来显著影响了乡村景观,其特定的文化身份与文化审美被镶嵌于景观之中[3],不仅使纯粹的自然景观增添了商业性的消费和审美的特征,而且还使乡村当地的文化景观增加了政策的色彩。在这个动态过程中,村民则表现为既迎合又反抗的矛盾立场。特别地,中国乡村的政治话语植入成为区别于西方乡村绅士化景观变迁的重要表征,政治景观的营建主体即政府在某种程度上弱化了乡村绅士化给原住民带来的负面影响,维系了相对平衡的乡村绅士化格局。土地制度的特殊性成为中国乡村绅士化过程阶层重构和景观变迁背后的机制。与西方语境下的乡村绅士化不同的是,中国农村土地制度限制了土地所有权的随意变更,维护了村民的切身利益,推动乡村的振兴发展。然而,与艺术村落中村民自发的寻租行为不同的是,乡村旅游中整村开发的模式涉及的不仅仅是村民的房屋,更是村集体公有的土地,关于土地的每一项决策都是村民内部协商的结果。因而,从公共空间到私密空间,中国乡村绅士化的过程变得更为复杂而矛盾,充斥着绅士与村民日常的冲突与反抗。此外,值得注意的是,中国乡村绅士化的发展始终紧紧围绕农民和土地问题,在发展中推进了乡村振兴;而西方的乡村绅士化的发展更多只关注精英阶层和新的房产问题,反而推进的是逆城市化的发展。因此,中西方乡村绅士化所倾向的发展结果实际上是两种不同的路径。

最后,研究通过解析乡村绅士化阶层重构和景观变迁的动态过程,丰富了乡村绅士化的内涵与外延。一方面,中国乡村阶层重构过程中不同主体发挥着各自的能动性,构建了复杂交织的关系网络,绅士与原住民之间并无完全的阶层置换和殖民意味,而是在利益关联之中维系着动态的关系。这种动态关系不仅仅是随着时间、土地、生态等相关政策的变化而变化;另一方面,乡村景观的变迁实际上也并非是完全由绅士主导的过程,绅士在构筑理想的乡村景观过程中也受到原住民力量的牵制,二者的博弈贯穿于景观变迁的始终,具有动态性特征。因此,基于主体的混杂性、时间的临时性与农村土地等制度的根本问题,旅游驱动下的乡村绅士化还面临艰巨的挑战。研究响应了过去研究中所指出的中国农村土地权属所带来的乡村绅士化的特殊表征,展演了由于土地问题所引发的绅士与村民的冲突与反抗,凸显并强调了乡村绅士化表征背后的矛盾根源。同时,在实践方面,以惠州上良村为缩影所展演的中国乡村绅士化进程对于其他乡村地区的发展与管理具有重要的参考价值。

绅士化研究实现了从城市走向乡村、从西方走向东方。然而,在转型期的中国,不管是城市还是乡村,出现了有别于西方的复杂多变的绅士化现象。在西方语境下,中产阶层由于具有资本优势,他们通过土地的完全购置方式,在鄉村绅士化的过程中拥有了主导权。因此,西方乡村绅士化的中产阶层具有较大的能动性,中产阶层直接置换原住民,其景观变迁往往代表的也是中产阶层的意志。而在中国语境下,由于中国土地制度的所有权问题,涉及多元主体的能动性参与,出现了混杂的阶层特征,其景观变迁糅杂了不同主体的意志,更呈现出混杂和临时的特征。因此,本研究基于中国语境,阐释了中西方乡村绅士化的异同,包括乡村绅士化过程中阶层变化和景观变迁的表征差异,以及乡村绅士化的土地机制问题,构建了中国乡村绅士化的理论框架,以期为乡村绅士化的本土化作出理论贡献(图2)。

作为质性的个案研究,本文存在一定局限,例如研究结论的外推问题。中国乡村千差万别,特别是北方的乡村、经济不发达地区的乡村,与本研究的案例地尽管存在一些共性,但从常识层面而言,差异性会更显著。因此,研究结论能否广泛性推广还需要进一步的实证研究。期待未来能够围绕乡村绅士化的表征和机制进行更全面、更多案例的比较研究,为中国乡村研究提供更多元的理论视角。另外,旅游发展作为乡村绅士化的主要驱动因素和其他驱动因素具有显著的差异,正如前文中提到的艺术驱动,还有移民驱动[38]、创意驱动[48]等,不同驱动因素作用下,乡村绅士化的异同是未来研究要关注的核心话题。同时,呼吁研究者跳出欧美语境,关注和建立东方国家的绅士化语境与理论,全方面探讨和构建中国乡村绅士化的本土理论框架。

参考文献(References)

[1] GlASS R. Introduction[M]//Centre for Urban Studies, University of London. London: Aspects of Change. London: Mac Gibbon and Kee, 1964: xiii-xlii.

[2] SMITH N. New globalism, new urbanism: Gentrification as global urban strategy[J]. Antipode, 2002, 34(3): 427-450.

[3] 何深静, 钱俊希, 徐雨璇, 等. 快速城市化背景下乡村绅士化的时空演变特征[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1044-1056. [HE Shenjing, QIAN Junxi, XU Yuxuan, et al. Spatial-temporal evolution of rural gentrification amidst rapid urbanization: A case study of Xiaozhou village, Guangzhou[J]. Journal of Geographical Sciences, 2012, 67(8): 1044-1056.]

[4] COSTELLO L. Going bush: The implications of urban-rural migration[J]. Geographical Research, 2007, 45(1): 85-94.

[5] SMITH D P, PHILLIPS D A. Socio-cultural representations of greentrified penninerurality[J]. Journal of Rural Studies, 2001, 17(4): 457-469.

[6] GHOSE R. Big sky or big sprawl? Rural gentrification and the changing cultural landscape of Missoula, Motana[J]. Urban Geography, 2004, 25(6): 528-549.

[7] 张娟, 王茂军. 乡村绅士化进程中旅游型村落生活空间重塑特征研究——以北京爨底下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 137-144. [ZHANG Juan, WANG Maojun. The characteristics of the space remodeling of tourism village during gentrification: The case of Cuandixia in Beijing[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 137-144.]

[8] DARLING E. The city in the country: Wilderness gentrification and the rent gap[J]. Environment and Planning A, 2005, 37(6): 1015-1032.

[9] PARSONS D. Rural Gentrification: The Influence of Rural Settlement Planning Policies[M]. Brighton: University of Sussex Press, 1980: 3.

[10] GUIMOND L, SIMARD M. Gentrification and neo-rural populations in the Quebec countryside: Representations of various actors[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26(4): 449-464.

[11] SMITH N. Toward a theory of gentrification: A back to the city movement by capital, not people[J]. Journal of the American Planning Association, 1979, 45(4): 538.

[12] CLOKE P, LITTLE J. The Rural State? Limits to Planning in Rural Society[M]. New York : Oxford University Press, 1990: 164.

[13] PHILLIPS M. Rural gentrification and the processes of class colonisation[J]. Journal of Rural Studies, 1993, 9(2): 123-140.

[14] ABRAM S, MURDOCH T, MARSDEN T. Planning by numbers: Migration and statistical governance[C]// Conference on Migration Issues in Rural Areas. London, UK: Wiley, 1998: 1-20.

[15] TONTS M, GREIVE S. Commodification and creative destruction in the Australian rural landscape: The case of Bridgetown, Western Australia[J]. Australian Geographical Studies, 2002, 40(1): 58-70.

[16] ZHAO Yawei. When guesthouse meets home: The time-space of rural gentrification in southwest China[J]. Geoforum, 2019,100: 60-67.

[17] QIAN Junxi, HE Shenjing, LIU Lin. Aestheticisation, rent-seeking, and rural gentrification amidst Chinas rapid urbanisation: The case of Xiaozhou village, Guangzhou[J]. Journal of Rural Studies, 2013: 331-345.

[18] HALFACREE K. Heterolocal identities? Counter-urbanisation, second homes and rural consumption in the era of mobilities[J]. Population, Space and Place, 2012, 18(2): 209-224.

[19] WALKER P. Reconsidering “regional” political ecologies: Toward a political ecology of the rural American West[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(1): 7-24.

[20] SUTHERLAND L A. Agriculture and inequalities: Gentrification in a Scottish parish[J]. Journal of Rural Studies, 2019(68): 240-250.

[21] PHILLIPS M. Differential productions of rural gentrification: Illustrations from North and South Norfolk[J]. Geoforum, 2005, 36(4): 477-494.

[22] 王寧. 代表性还是典型性? ——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础[J]. 社会学研究, 2002(5): 123-125. [WANG Ning. Representative or typical? The logical basis of the cases attributes and case study methods[J]. Sociological Research, 2002(5): 123-125.]

[23] MITCHELL C, BUNTING T E, PICCIONI M. Visual artists: Counter-urbanites in the Canadian countryside?[J]. The Canadian Geographer, 2004(48): 152-167.

[24] GEORGE N C, GINA K, JOHN S. Cashing out, cashing in: Rural change on the south coast of Western Australia[J]. Australian Geographer, 2001, 32 (1): 109-124.

[25] WALKER P, FORTMANN L. Whose landscape? A political ecology of the “exurban” Sierra[J]. Cultural Geographies, 2003(10): 469-491.

[26] PHILLIPS M. The production, symbolization and socialization of gentrification: Impressions from two Berkshire villages[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2002(27): 282-308.

[27] ANTROP M. Why landscapes of the past are important for the future[J]. Landscape and Urban Planning, 2005(70): 21-34.

[28] NOVARK T J. Landscape changes as manifestations of changing society[C]//Localities and Landscapes in New Europe: Enhenced Abstracts of Lectures from the 7th International Geographical Conference. Brno, Institute of Geonics ASCR, 2007: 44-45.

[29] LONGSTRETH R, BOYLE S C, BUGGEY S, et al. Natural and cultural resources: The protection of vernacular landscapes[J]. Cultural Landscapes, 2008: 150-163.

[30] PHILLIPS M. Rural gentrification and the production of nature: A case study from Middle England[C]//Conference Proceedings from the 4th International Conference of Critical Geography. Mexico City, 2005: 1.

[31] JEREMY B, WILLIAM W. Rural gentrification and nature in the old and new Wests[J]. Journal of Cultural Geography, 2010, 27(1): 53-75.

[32] LIECHTY M. Suitably Modern: Making Middle-class Culture in A New Consumer Society[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2003: 255.

[33] 劉之浩, 金其铭. 试论乡村文化景观的类型及其演化[J]. 南京师大学报(自然科学版), 1999, 17(4): 120-123. [LIU Zhihao, JIN Qiming. Study on the types of rural cultural landscape and its evolution[J]. Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition), 1999, 17(4): 120-123.]

[34] GOSNELL H, ABRAMS E J. Amenity migration: Diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges[J]. Geo Journal, 2011, 76(4): 303-322.

[35] ZUKIN S. Loft Living: Culture and Capital in Urban Change[M]. New Jersey: Rutgers University Press, 1989: 181-206.

[36] JENKINS J M, HALL M C. The Restructuring of Rural Economies: Rural Tourism and Recreation as a Government Response[M]. New Jersey: Wiley, 1998: 43-67.

[37] 刘名涛. 空间、权力与日常生活: 乡村文化广场的空间政治研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2018. [LIU Mingtao. Space, Power and Daily Life: A Study of Space Politics in Rural Cultural Square[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2018.]

[38] 譚华云, 许春晓. 舒适移民驱动的乡村绅士化发展特征与机理分析——以巴马盘阳河流域长寿乡村为例[J]. 经济地理, 2019, 39(1): 207-214; 232. [TAN Huayun, XU Chunxiao. Characteristics and mechanism of rural gentrification driven by amenity migration: A case study of Logevity villiages in Panyang River Basin of Bama county[J]. Economic Geography, 2019, 39(1): 207-214; 232.]

[39] LEES L, SLATER T, WYLY E K. Gentrification[M]. New York: Routledge, 2008: 125-137.

[40] 李南洁, 姜树辉. 乡村旅游用地获取途径研究——基于保障农民土地权益的视角[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(2): 1189-1190; 1205. [LI Nanjie, JIANG Shuhui. Study on ways of land acquisitions for rural tourism: Based on the perspective of protecting farmers land rights[J]. Anhui Agricultural Sciences, 2012, 40(2): 1189-1190; 1205.]

[41] YANG J, HUI E, LANG W, et al. Land ownership, rent-seeking and rural gentrification: Reconstructing villages for sustainable urbanization in China[J]. Sustainability, 2018, 10(6): 1997.

[42] 吴冠岑, 牛星, 许恒周. 乡村土地旅游化流转的风险评价研究[J]. 经济地理, 2013, 33(3): 187-191.[WU Guancen, NIU Xing, XU Hengzhou. Study on land transfer risk evaluation during the development of rural tourism[J]. Economic Geography, 2013, 33(3): 187-191. ]

[43] 王心蕊, 孙九霞. 旅游开发征地与农户集体行为: 门槛模型的应用及拓展[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 48-57. [WANG Xinrui, SUN Jiuxia. Land acquisition and rural residents collective behavior during tourism development: A case study based on a threshold model[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 48-57.]

[44] UYSAL A B, SAKARYA I. Rural gentrification in the North Aegean countryside (Turkey)[J]. Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 2018, 6(1): 99-125.

[45] XU J, YEH A, WU F L. Land commodification: New land development and politics in China since the late 1990s[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2009, 33(4): 890-913.

[46] DWIGHT H J. Rural gentrification as permanent tourism: The creation of the ‘new West Archipelago as postindustrial cultural space[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2010, 28(3): 509-525.

[47] SELWOOD J, CURRY G, JONES R. From the turnaround to the backlash: Tourism and rural change in the Shire of Denmark, Western Australia[J]. Urban Policy and Research, 1996, 14(3): 215-225.

[48] 马仁锋, 王腾飞, 张文忠. 创意再生视域宁波老工业区绅士化动力机制[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 780-796. [MA Renfeng, WANG Tengfei, ZHANG Wenzhong. Gentrification mechanism of the old industrial districts in Ningbo from the perspective of creative regeneration[J]. Journal of Geographical Sciences, 2019, 74(4): 780-796.]

Dynamic Representation and Formation Mechanism of Rural Gentrification in the Context of Tourism Development: A Case Study of Shangliang Village, Huizhou, Guangdong

CAI Xiaomei1,2, LIU Meixin2,3, LIN Jiahui4, MA Guoqing5

( 1. School of Tourism Management, South China Normal University, Guangzhou 510631, China; 2. Research Center for Cultural

Industry and Cultural Geography, South China Normal University, Guangzhou 510631, China; 3. School of Management, Guangdong Normal University of Technology, Guangzhou 510665, China; 4. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China; 5. School of Ethnology and Sociology, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract: With the rapid development of Chinas rural tourism, the phenomenon of rural gentrification has become one of the hot spots of academic and practical concern. For the study of rural gentrification, scholars mostly focus on the changes of stratum and landscape, and pay more attention to the static results of population and material landscape changes in the process of rural gentrification. They lack further exploration of the complexity of stratum reconstruction and the dynamic process of rural landscape transformation by different subjects.

Based on the above background, this study proposes the following research questions: With the advancement of Chinese rural gentrification, how does the process of rural stratum reconstruction and material landscape transformation unfold? How do the subjects of different stratum integrate their will into the transformation of rural landscape? How to explain the special characteristics of rural stratum reconstruction and landscape change? In order to answer these questions, this paper uses qualitative research methods and takes Shangliang village as the case to explore the dynamic representation and formation mechanism of the development of Chinese rural gentrification.

The main conclusions are as follows: (1) The process of rural gentrification has attracted the joining of subjects from different stratum. Policy, capital and related stakeholders jointly promote the reconstruction of rural stratum, and four kinds of stratum representation modes are formed, which are “economic driving type”, “passive participation type”, “lifestyle type” and “support and encouragement type”, showing mixed and temporary stratum characteristics. (2) Rural gentrification brings about multi-dimensional changes of nature, culture and political landscape, and the rural landscape that integrates multiple subjects will presents a mixed state of both cities and villages, thus causing local villagers to have local and identity confusion. (3) The property right system of Chinese rural collective land restricts the free circulation of rural land, and the competition for land has become the core of the multi-subject interest game in the process of rural tourism development, and also becomes the explanation mechanism behind the dynamic representation of stratum and landscape in the process of Chinese rural gentrification.

The study enriches the connotation and extension of rural gentrification. First, in the process of rural stratum reconstruction in China, different subjects play their respective roles and build a complex and intertwined relationship network. There is no complete stratum replacement or colonization between the gentlemen and the aborigine, but a dynamic relationship is maintained in the interest correlation. Second, the change of rural landscape is not completely dominated by the gentleman. In the process of constructing the ideal rural landscape, the gentleman is also restrained by the indigenous forces. The game between the two runs through the change of landscape and has dynamic characteristics. At the same time, the research responds to the special representation of rural gentrification brought by the ownership of rural land in China which has been discussed in precious research, displays the conflict and resistance between the gentlemen and villagers caused by land issues, and emphasizes the root of contradiction behind the representation of rural gentrification. On the practical level, the research has certain reference value for the development and management of rural tourism.

Keywords: rural gentrification; rural tourism; stratum; landscape; land

[責任编辑:周小芳;责任校对:宋志伟]