儿童“好问题”驱动深度学习的实践与思考

2021-03-24吴烈

吴烈

摘要:儿童“好问题”驱动式教学是小学数学深度学习的一种新的样式。从儿童立场出发,以儿童内在需要的问题为驱動力,通过营造“境”、着眼“引”、立足“探”、聚焦“思”、致力“评”,引发儿童深度探究、理性思考、深度建构,助力儿童数学意义的深刻理解,高阶思维和数学素养的不断提升。

关键词:好问题;深度学习;驱动机制;数学素养

中图分类号:G610 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2021)01A-0058-05

“勤学好问”是我国传统文化一直所倡导的学风。《易·乾》有云:“君子学以聚之,问以辩之。”也就是说德才兼备的人往往勤奋学习以积累渊博的知识,不断地发问以明辨是非、解决疑问。显然,这里的“学”“问”都来自个体的内在动力。在自身心理需求的驱动下,学习者才会形成勤学好问的习惯。儿童“好问题”驱动式学习是站在儿童立场上的深度学习,在儿童内在需求的驱动下,引发儿童对数学的“真思考”“真探究”。它能让儿童的数学学习走向更深处,深刻感悟数学知识的本质与内涵,并能逐步提升数学学科素养。

一、儿童“好问题”驱动深度学习的内涵阐释

什么是儿童“好问题”呢?它不是教师精心设计的问题,不是一般性的提问和习题中的问题,而是在一定的问题情境中,儿童自身内在生成的问题。可见,“好问题”是源自儿童内在需要的,对儿童具有诱惑力和思维“压迫力“的问题;它蕴含着丰富的数学思想和方法,能激发儿童探究的热情,唤醒儿童的能动性,提升儿童的高阶思维和批判审视力。

儿童“好问题”驱动深度学习是指在立德树人思想的指导下,从儿童立场出发,教师精心创建与儿童经验世界相关联的问题情境,引发儿童内生问题,激发儿童探究的内在动力,引导儿童围绕问题寻求解决方案,并通过深度探究、深度协作、深度交流等方式自主构建知识,促进儿童思维进阶和学习力提升,培养核心素养的一种教学方式。

二、儿童“好问题”驱动深度学习的学理意蕴

(一)“童心”与“天性”的相依相生

儿童有着自己特有的“童心”,他们往往感性、任性、好奇。“童心”让儿童对自然、对生活充满着疑惑、兴趣,常问“是什么?”“为什么?”并用自己独特的思维方式了解、认识未知事物。“好问”是儿童的天性,儿童的疑问是向成人发出的学习需求,是教学的“好问题”。教育专家成尚荣说:“儿童的发展是现代教育核心价值的定位,儿童立场应是现代教育的立场。”[1]关注儿童、认知儿童应成为现代教育的一个核心内容,用儿童“好问题”来驱动儿童学习,是“童心”与儿童“天性”的一种自然顺应,它们相依相生,能够激发儿童强烈的认知需求,使儿童快乐地学习,健康地发展。

(二)“感性”与“理性”的自然融合

深度学习是儿童认知事物的重要方式,是培育儿童核心素养的最直接、有效的学习方式。它是儿童以理性的态度去审视、质疑、探索、批判、理解新生的思想与事物的一种理性的学习方式。苏霍姆林斯基曾说:“儿童就其天性来讲,是富有探索精神的探索者,是世界的发现者。”可以说探索与发现是儿童的天性与本义,他们总是以自己独特的眼光看世界,有着自己的观察方式、思维方式、理解方式,他们是感性的。用儿童“好问题”来驱动深度学习,是“感性”与“理性”的自然融合,它能触动儿童的心灵,释放儿童的天性,从感性走向理性,深刻领悟知识的结构,理解知识的本质。

(三)“失衡”与“寻衡”的共存共生

学起于思,思源于疑。“好问题”是儿童对事物疑惑的外在表达,是激发儿童深度思考、积极探索的原动力。特级教师张齐华说:“好问题是深度学习发生的基本前提。”[2]也就是说,没有好问题,就很难激发儿童深入的思考,深度学习也很难真正发生。“问题”是儿童认知中的“失衡”所形成的,儿童为了能达到认知“平衡”,催生了内心的强烈需求,进行不断地探索、理性地思考,寻找内心深处的“平衡”。用儿童“好问题”来驱动深度学习,是儿童认知结构从“失衡”走向“平衡”,再走向“失衡”的过程,儿童在深度学习中,不断开启新的研究,不断完善认知结构,从而提高数学核心素养。

三、儿童“好问题”驱动深度学习的驱动机制

基于儿童视角的问题驱动教学是一种促进儿童全面发展的教学方式,儿童的“好问题”贯穿于整个学习的过程之中,在强大的驱动力下,深度探究、深度思考。结合儿童的年龄特征与认知规律,儿童的“好问题”驱动一般分为初生问题、深度探究、深度建构、衍生问题四个步骤(如图1)。

(一)初生问题:引发认知冲突,催生内在驱动力

教师为儿童自主发现问题提供必需的指引与数学材料的支持,创设问题情境。儿童依托好奇的天性、已有的认知经验和知识基础,引发认知冲突,形成具有个性化色彩的原初问题,在师生、生生的对话、梳理、辨析中,分享个性化的思考成果,形成具有共性的、有价值的问题。这种来自儿童自身的问题,给儿童一种亲切感与责任感,能诱发儿童探究的欲望,驱动着儿童进行深层的学习。

(二)深度探究:激发理性思考,寻找需求平衡点

在教师的引导下,儿童通过相互交流、共同聚焦“好问题”,为深层探究确定了目标,指明了方向。儿童的认知结构是在“平衡—不平衡—新的平衡”的循环中得到丰富、提高和发展的[3]。问题生成的“不平衡”状态直接驱动着儿童的深度探究和理性思考,儿童在同伴的互动协作下互相启发,寻找着认知中的“平衡点”,始终保持着主动探究、深层思考的状态。

(三)深度建构:推动批判迁移,理解原问题本质

儿童为了达到认知中的“平衡”,推动着自己解决已有经验与现有现象间存在的问题,尝试着独立判断、理性思考、深入探索、知识迁移,在与同伴的研讨中,沿着自己的思绪,批判性地接纳同伴的研究成果与新思想,通过同化和顺应的过程融入原有的认知结构中,完善认知结构,积累深度探究与建构的活动经验。

(四)衍生问题:激励反思创新,开辟新问题研究

新习得的方法与新获取的发现,又促生了儿童急切体现其价值的心理需求。儿童通过对探究与学习过程的梳理与反思,主动建构、完善其学习方法、经验与思想,并自觉地运用到新的领域与研究中,发现新的问题,从而开始新的研究。儿童再次经历着以“好问题”为驱动的深度学习的过程。

问题驱动深度学习的四个过程是相互交织融合、不断递进的认知过程,在问题的不断发现与不断驱动下,儿童的学习不断地走向深处,能力不断地得到提升。

四、儿童“好问题”驱动深度学习的实施策略

(一)营造“境”,催生童问驱动的“情感”

儿童的疑问无时无处不在,但要引导儿童问出“好问题”,还离不开能引发儿童认知冲突、令人深思的问题情境。马克斯·范梅南说:“原来课堂教学也有它的脾气。”[4]136就是说课堂是有生命的,教师与儿童在课堂中会共同营造一种氛围和气氛,只有让儿童置身这种充满疑惑的气氛中,才能触发其内心的真实情感。如:教学“统计图的选择”时,儿童往往只关注题目中“变化”“占比”等关键词来选择合适的统计图,这种缺乏思维的选择也使得课堂缺乏生命力。为此,教师有意营造制作班级中某位同学1~6年级身高的统计图情境,引导儿童选择合适的统计图。在交流中因缺乏关键词而使得儿童的分歧较大,争论之下有儿童提出:“既然折线统计图既能看数量的多少,又能看增减变化情况,为什么还要学习条形统计图呢?”这个看似隨意的问题,却体现了数学知识的内在本质的问题,把争论聚焦到了不同统计图之间的联系与区别上,明晰了条形统计图与折线统计图的不同本质,也提升了儿童发现问题、提出问题的能力。

(二)着眼“引”,助力内心深处的“发问”

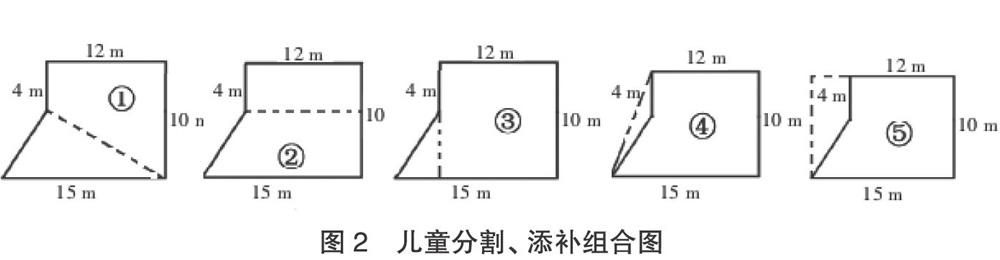

一直以来,有些儿童的提问流于形式。因此,教师需要有敏感性和智慧,做出适切的行动[4]146。这里的“行动”就是教师的适切引导。在儿童面临认知困惑,甚至没有疑惑时,教师要指引儿童的思维活动向正确的方向和更深处挺进,给予探寻提问路径方法的指导,助力儿童真正提出发自内心的“真”问题,以此激发深层的探究。如:教学“组合图形面积计算”时,儿童通过分割或添补得到如下图形(如图2)。在掌握了分割法是把分出的几个基本图形的面积相加,添补法是从补得基本图形中减去多余部分的方法后,教师隐去添补的2幅图,问:“仔细观察分割的这3幅图,你还有什么问题吗?”儿童回答:“没有。”显然儿童在面积计算任务完成后,缺乏再次质疑的能力。“观察这三幅图里的辅助线,你有什么想问的吗?”教师问道。有学生首先打破冷场说:“为什么这三幅图的辅助线都经过同一个点?”在动手实验、互动对话中,儿童认识到了图中的这一“关键点”。教学中,教师给儿童一些指引,就会开阔儿童的思路,使他们摆脱无问题、思维障碍等局面,发现新的问题,并在新问题的再次驱动下,走向思维的深处。

(三)立足“探”,着力核心知识的“感悟”

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”对数学知识的真正理解,还需要让儿童经历知识的“再创造”过程,亲身实践与感悟知识的本质。为此,教师要立足儿童对知识的“探索”,着力儿童的体验与感悟,帮助儿童实现知识的传承、能力的发展、积极情感形成的统一[5]。引导儿童在问题的驱动下,开展深度的观察、实验、操作、猜想、推理等探究活动,亲身经历与感受数学知识的形成过程,感悟新知识中所蕴含的数学精髓。

如在稍复杂的分数实际问题的练习中,有这样的题目:某年级要做一批贺卡给幼儿园小朋友,如果(1)班单独做需要6天,(2)班单独做需要9天,现在两个班合作,多少天能完成?儿童总觉得无从下手,认为缺少总量。为了满足儿童的需求,教师给出了4个条件(一共要做54张、108张、36张、一批贺卡),引导儿童选择条件探究并交流结果,不同的总量让儿童惊奇:“这么巧呀,不管选择哪个条件,计算的结果都一样,怎么会这样呢?”一个自然的问话,再次激起了儿童们深层的思考与探索。在观察、比较、对话中儿童感悟到了总量在发生变化,每个班每天做的数量也在发生变化,而每个班每天做贺卡总量的几分之几没有变,感悟到了“为什么总量都可以看成单位‘1”这个“不变的量”的道理。儿童在探究中发现的新问题是儿童经历体验后的问题,是非常有价值的,它推动着儿童进行更深层次的探究,从而理解知识的本质,体验数学知识的奇妙。

(四)聚焦“思”,增长自主建构的“学力”

“好问题”驱动式学习能够满足儿童好奇、好问的心理,但高质量的问题驱动不是仅停留在儿童的“问”上,还要能引发儿童多角度、多维度的思考,促进知识的理解、关键能力的提升。教师要以问题为统领,引发儿童主动探究、深层思考,使儿童在理性的思考下,透彻地理解知识,培养高阶思维,提升学习能力。如:教学“三角形边的关系”时,在推导出三角形两边之和大于第三边的结论后,教师故意从刚才研究操作中的一组小棒(4cm、6cm、9cm)中拿走了6cm这根小棒,说:“如果我让这根小棒换成20cm,还能围成三角形吗?”这让儿童出现了短暂的意见分歧,但在思考后也明白了其中的缘由。同一根小棒的不同长度又引发了儿童思考:“这根小棒还有哪些长度(取整厘米数)也能围成三角形的呢?”儿童独立思考、互动交流后得出结论:6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm。答案的有序排列再次引发了儿童的深思:“这根小棒的长短跟另两根小棒有怎样的关系呢?”在思维的对话中儿童又发现了:最短的长度(6cm)是已知两根小棒的差(9cm-4cm)+1 ,最长的长度(12cm)是已知两根小棒的和(9cm+4cm)-1,并发现了第三边的取值范围是“两边之差<第三边<两边之和”。儿童的思考不能止步于初步的数学结论,还要有对数学知识本质的不断追寻,这不仅可以开拓儿童思维的空间,触碰知识的本质,还能增长儿童数学学科的关键能力。

(五)致力“评”,丰盈深度学习的“神韵”

从儿童的立场出发,就是要理解儿童、引领儿童、发展儿童,但有时成人总会低估儿童,认为儿童独立思考、深度探究等水平还比较低。儿童的思维提升需要教师的激发,而评价是激发儿童学习能力的有效手段。为了让儿童在“好问题”的驱动下,全身心地投入进行深度探究、理性思考,我们需要有充满真情与智慧的评价,破除“一把尺子”量学生的单一方式,采用多元评价、开放评价、个性评价[6],激发儿童的内在学习动力和潜能。如在教学“9的乘法口诀”时,儿童通过观察发现了9的乘法口诀的规律后,有儿童问:“老师,8的乘法口诀有这样的规律吗?”老师肯定地说:“你提的问题很有价值,我们来研究研究。”[7]一句简简单单的话,却悄无声息地呵护了儿童的提问情感,也激励着儿童深入探究的欲望。课堂中教师要有亲切的评价语,还要引导儿童学会自我评价与互动评价,学会尊重他人的学习成果,批判性地接受他人的见解,反思自己探究知识的过程,让儿童能在多元化的评价中,深化对知识的理解,感悟数学思想,提升学习能力。

儿童“好问题”为深度学习提供了新的视角。儿童的学习应立足儿童的立场,尊重儿童的个性,在问题的驱动下,开展深度探究、理性思考、批判质疑,深度建构数学知识,促进高阶思维的发展和数学核心素养的生长。

参考文献:

[1]成尚荣.儿童立场:教育从这儿出发[J].人民教育,2007(23):5.

[2]张齐华.好问题:揭开深度学习的密码[J].教育视界,2019(2):25.

[3]陈亚军.促进学生数学思考的教学策略[J].江苏教育,2019(25):33.

[4]马克斯·范梅南.教育的情调[M].李树英,译.北京:教育科学出版社,2019.

[5]管晓蓉,尹兆青.美妙:小学数学课堂教学的新境界[J].江苏教育,2018(49):43.

[6]孙双金.深度学习与批判性思维的研究[J].江苏教育,2019(1):9.

[7]邱冬玲.问学:让数学思维向纵深挺进[J].江苏教育,2019(73):56.

责任编辑:赵赟