“周期学习单”在古诗词学习中的应用

2021-03-24丁劲松徐波香

丁劲松 徐波香

摘要:“周期学习单”是体现学习的周期性、规律性、动态性、生成性的一种学习工具,可以辅助学生将课前预习、课内学习和课后复习建构为一个完整的学习周期。统编本小学语文教材在编排古诗词时,以单元主题统领将两篇或者多篇相关联的文本组合呈现,这种“整合”有助于进行整体教学。运用周期学习单将几首古诗词进行统整,有助于激发学生的挑战性思维,提升学生的语文素养。

关键词:周期学习单;整合教学;挑战性思维;语文素养

中图分类号:G623.2 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2021)01A-0038-05

据统计,统编本小学语文教材1-6年级共选有古诗文129篇,平均每个年级20篇左右,占课文总数的约30%,相比原苏教版增幅达80%。这样的调整,不仅给小学生的古诗词学习增加了难度,还给一线语文教师带来不小的挑战。特别是小学高年级的语文教学,缺少了低中年级的过渡,若采用单篇教学的传统模式,不仅费时费力,还不利于培养学生古诗词学习的兴趣。因而,统编本小学语文教材在编排古诗词时,用单元主题将两篇或者多篇相关联的文本组合呈现,这种“整合”有助于将多篇古诗词统整,从而进行整合教学。

周期学习单是包括一个课时或多个课时的“长程学习”,通常是按照“预学”“导学”“延学”的逻辑顺序,设计具有系统性和渐进性的学习支架(如图1)。基于统编本小学语文教材的编排特点和学生学习规律,笔者尝试将周期学习单作为学习载体,旨在引领学生在一组古诗词学习周期内更好地实现学习的整体性、系统性和渐进性,凸显古诗词整体教学的层次性和发展性;以周期学习单的形式,将几首古诗词进行统整,通过想象画面,对比感悟,拓展阅读,激发学生的挑战性思维,提升学生的语文素养。

下面以统编本小学语文六年级上册第10课《古诗三首》为例,谈谈周期学习单在古诗词学习中的运用策略。

一、课前预学单:统整组诗,导航引领

统编本小学语文教材六下第四单元以“理想与信念”为主题,用文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”名句揭示了中国民族的英雄气节和民族精神。开篇的三首古诗《马诗》、《石灰吟》和《竹石》作为咏物类组诗安排在本单元中,也就奠定了组诗的学习基调——通过咏叹马、石灰和竹石,感受三位诗人的人生志向。

为落实组诗整体教学目标,首先要理清三首古诗之间的纵横关联。教师在设计预学单时应引导学生借助注释,初步解读每首古诗的大意,并尝试与诗人进行多元对话;在此基础上注重对文本的整合,明确“这一类”古诗的学习目标。预习单的设计以文本特点和学生实际为起点,使之成为有效课堂的重要抓手和载体,以促进学生自主探究、合作共进的学习状态的形成。统编本小学语文单元人文主题、语文要素以及课后习题的编排都明确指出,古诗词教学不仅要重视语言积累、语感培养,更要重视学生鉴赏古诗词方法的指导和思维力的培养[1]。因此,预学单在解决传统预习任务的前提下,还需要有相应的诗词鉴赏和挑战性思维培养的驱动型任务的设计。笔者根据单元训练主线和学生学习情况,兼顾意象和表达的关联,精心设计了“预学”学习单(见表1)。

因此,我们在进行古诗整合教学之前,预学单的设计要遵循“整体—部分—整体”的规律,合理构建学习单的各个板块,引导学生遵循古诗学习的一般规律进行预学。预习单要有识字写字、诵读和理解的相关要求,还要兼顾想象画面、感悟诗情和拓展阅读。这样的设计关注到了各个层次的学生,能激发学生提出有价值的问题,形成主动阅读和探究的习惯,并在传统古诗教学中体现整合教学理念的渗透,让学生感受古诗词文化的无穷魅力。特别是预学单中的深度研究,对于学生来说是一个具有挑战性的预学过程,需要形成自己的猜测,为课堂学习中的师生互动奠定基础。同时,教师也可以通过批阅学生周期学习单和在线答疑等情况,了解学生的起点和个体差异,有效提升古诗整合教学的质量。

基于周期学习单的预学单的研究与实践,教学从古诗词整合的思想出发,以学生积极提问为主线,形成了基于周期学习单的古诗词课堂教学新模式。

二、课中导学单:顺应学情,注重关联

课中导学单作为“周期学习单”的课古诗词堂实施部分,它既是教师提供给学生构建认知地图的学习工具,又是教师帮助学生理解内容、突破难点的学习载体。课中“导学单”的设计体现出趣味性、可操作性和挑战性的特点,能让学生乐学、会学、善学,并激发学生走向深度学习。

课前,教师在批阅预学单的基础上准确了解学情,所以在用“导学单”调查学情后,应该调整比重并进行整合关联,促进学生感悟表达能力的提高,这才符合统编本小学语文古诗单元教学的应有策略。

(一)反复吟诵,想象画面

六年级的学生虽然第一次使用统编本教材,但经过原苏教版古诗学习,已经掌握了咏物类古诗“四步学习法”:释诗题—明诗意—想诗境—悟诗情。“四步学习法”的前两步均可以通过学生自主思考、学习小组内自主交流预学成果,教师把握学情进行点拨,体现出古诗自主学习过程。因此,单元课堂教学的重心应该放在“想诗境”“悟诗情”这两个方面。

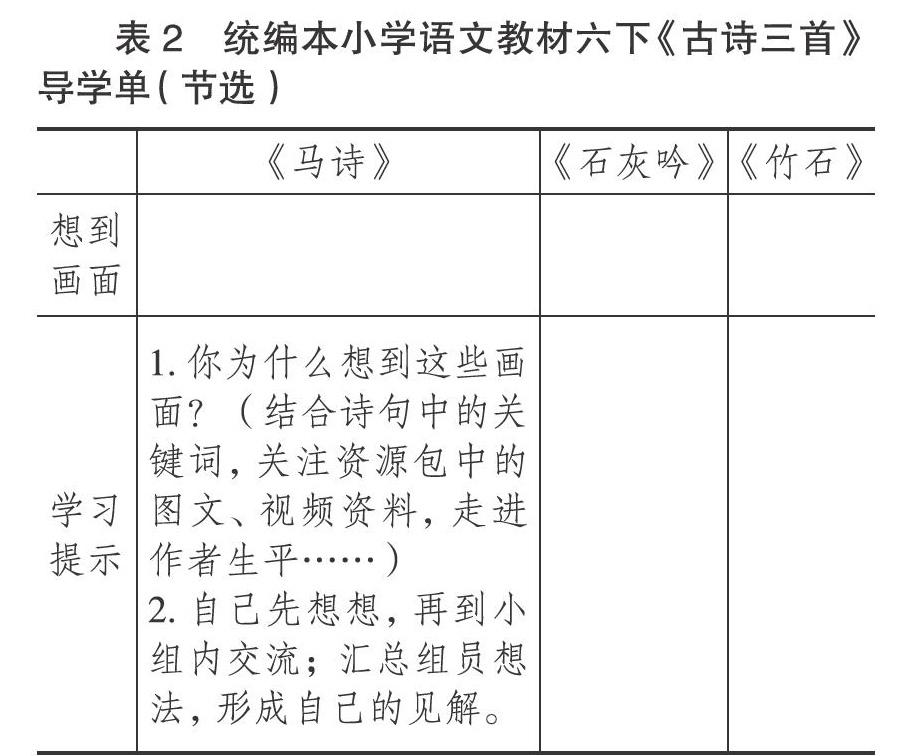

把学生能学的全部交给学生“学”,这是高年级古诗教学必须坚持的教学原则[2]。学生在预学中已经学会的、已经理解的东西,在交流中要大胆舍弃。王崧舟老师曾提出,古诗学习重在诵读,要做到“因声解义、因声传情、因声求气”,要激昂处还它激昂,委婉处还它委婉[3]。所以高年级古诗词的教学,在学生理解诗意之后,更应留出时间引导学生“反复诵读”,读出节奏,读出韵律,用“导学单”(见表2)引导学生边读边想象,引导学生入诗入境,从而品味诗文妙处。

2.自己先想想,再到小组内交流;汇总组员想法,形成自己的见解。

體现“周期性”核心的导学单,要运用整合教学的手段破解古诗教学中的难题,根据年段目标和苏教版相关古诗学习经验,自然过渡到统编教材的实际,让个体的静态知识,转化成为集体的动态思维碰撞过程,在思辨中加深学生对古诗意蕴的理解。同时,为后续的整合关联和迁移运用做好铺垫,从而构建出周期学习单支持下的古诗词整体教学的思路与模型。

(二)关联整合,对比品鉴

《古诗三首》分别歌咏马、石灰和竹石三种物象,并借助这些特定的物象去映射某种精神,表达某种志向。这三首诗的作者分别是唐代诗人李贺、明代诗人于谦和清代画家郑燮。虽然诗人风格各异,写作年代差距甚远,诗句结构也各不相同,但却在表达的方法上有共同特点,即运用了托物言志的表现手法。这类诗就如一面镜子,折射出作者内在的品质和人物志向。因此,课堂上可以借助学习单(见表3)让学生将几首古诗关联整合、对比研究,有利于培养学生挑战性学习的探究意识,从而在古诗词品鉴过程中提升语文素养。

为了便于学生将古诗进行关联比较,教学可以采用从问题入手的方式,引导学生深入感受诗词的与众不同。笔者尝试从作者生平资料入手“再返回”诗词进行对比品鉴,力求以整合教学提高古诗词教学的效率,在求同存异中形成一种全新的课堂状态。如:

师:同学们,归纳大家的问题:编者为什么把这三首诗放在一起教学?相互比较,想想它们有什么相同之处?

生:这三首诗都运用托物言志的表达方法,表达了诗人的志向。

师:有什么不同之处?

生1:吟诵《石灰吟》感觉很有力量,《马诗》三、四句颇感失落与无奈,《竹石》表现了刚强不屈的精神。

生2:《马诗》表现的是诗人李贺怀才不遇的愤慨以及自己建功立业的抱负,《石灰吟》表现的是于谦励志为民造福、无私奉献的品质,而《竹石》表现了郑燮“咬定青山不放松”的执着。

师:大家为什么觉得三首诗有着不同之处呢?研读于谦、李贺、郑燮的资料,对比后有什么发现?

生1:三个诗人身份不同,职位不一。于谦是明朝兵部尚书,指挥打赢了北京保卫战;郑燮曾做过县令,后来被罢官,靠卖画为生;李贺最悲催,他怀才不遇,被小人嫉妒,恶意毁掉了他的仕途。

生2:三个人的遭遇不同。李贺无法一展抱负,一生困顿潦倒,一无所成;于谦作为一位文臣,毅然带领军民保卫了明王朝,却被人诬陷致死;郑燮被称为“扬州八怪”之一,他的诗书画一绝,不做官后,卖书画为生,日子过得逍遥自在。

师:大家的分享很精彩,看来三首古诗的不同均与诗人经历关联,读诗就要先读诗人,读人还要读他背后的历史。所以,今天我们在鉴赏三首诗歌的时候,就是通过对比的方式阅读,联系古诗的作者,甚至还要结合诗人相关的历史去研究,就会有更为深刻的发现。

基于整合理念下的古诗教学的导学单,通过关联与比较阅读,不仅突破了古诗单篇教学的低效,还从“诵读—感悟”这一浅欣赏层面“破茧而出”,把传统解读与理解上升到“品鉴”古诗的新高度,促进了挑战性思维的形成与发展。

(三)积累运用,感悟表达

《义务教育语文课程标准(2017年版)》指出:“教学古典诗词,应有意识地在积累、感悟和运用中提高学生的欣赏品悟和审美情趣。”[4]因此,在学习咏物类诗歌的时候,教师应该有意识地引导、培养学生运用古诗词的能力。古诗语言凝练,寓意深刻,有很大的语言空间,教师要善于捕捉时机,引导学生运用语言、学会表达。因此,古诗教学亦可以与单元习作教学相融合。

如本单元习作的要求是“选择你最想和别人交流的心愿写下来”,因而教师在单元整体设计的时候,可以自然地将这一组诗的学习与单元习作教学整合起来。在诵读诗歌、理解诗意、感悟诗境的基础上,笔者指导学生发挥想象,选择一个物象(马、石灰或者竹石)以第一人称的“××的心愿”改写,写出诗中风景,展现诗中故事,抒发诗中情感……巧借古诗学习激活单元习作的教学,不仅加深了学生对古诗的理解和感悟,也丰富了学生的习作内涵,使语言表达彰显诗词底蕴,使改写的“心愿”散发出咏物诗的浓厚韵味。

周期学习的独特设计将古诗与习作相结合,形成了以“古诗感悟、表象表达”为基本流程的古诗与作文教学相互促进的新样态。

三、课后延学单:适度拓展,迁移研究

课后延学单是对学习内容的拓展与延伸,可以使学生的自主学习从课内走向课外,以达到迁移与拓展的目的。由于教材只能提供少量的课文,如果光是教课文、读课文,不拓展阅读量,那么无论怎么用力,语文素养也不可能真正提升上去[5]。因此,对于古诗教学,教师不能满足于课堂并止步于课堂,应该适度拓展相关古诗的阅读与积累。能创造性地理解、使用教材,积极开发课程资源是课程改革对教师提出的全新要求。

为了拓展阅读,教学可采用“1+X”的模式,如精讲一篇课文,为学生提供几篇课外阅读的文章,让学生自己读。于是我们巧设延学单,结合“语文主题学习”读本鼓励学生大量阅读,实施课外的延伸阅读,以提升学生语文综合素养。

延学单板块主要以激发学生阅读兴趣为目的,相关教学希望学生能在自主阅读中感受诗词音律之美、文字之美和意韵之美,注重文化的积淀。同时延学单的设置必须考虑到学生的实际情况,进行分层设计,以求兼顾到各个层次的学生(见表4)。

2.病牛、煤炭等意向的研究。

综上所述,我们要紧扣统编本小学语文教材古诗词编排的特点,准确把握含有古诗词单元的语文要素,巧妙设计“周期学习单”将古诗词进行统整,调整古诗词的教学视角,落实单元重点,通过培养学生品鉴古诗词的能力,激发学生的挑战性思维,最终提升学生的语文素养。

参考文献:

[1]朱水平.关联与对比——统整视野下的古诗词教学[J].语文建设,2020(8):34.

[2]鲍道宏.《马诗》解析与教学建议[J].语文教学通讯,2020(18):30.

[3]陈虹.聚焦古诗品鉴 激发学习活力——以《石灰吟》为例探讨小學咏物诗教学[J].语文教学通讯,2020(6):57.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2017年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2018:12.

[5]温儒敏.如何用好“统编本”小学语文教材[J].课程·教材·教法,2018(2):8.

责任编辑:李韦