全膝关节置换术前应用双下肢全长摄影对不同体位下肢负重轴线的影响

2021-03-19廖煜胜彭伟清胡栢均

廖煜胜,彭伟清,胡栢均

(广东省中山市中医院医学影像科,广东 中山 528403)

下肢疾病严重影响人类健康,近年来股骨头和膝关节置换术呈逐年上升的趋势。下肢全长负重位是一种无缝拼接的影像检查技术,具有直观测量下肢力线的优势[1]。双下肢全长负重摄影更是全膝关节置换术前的一项重要检查,下肢力线测量由于肢体的位置、方向会明显影响测量结果[2]。为了测量准确,摆放肢体的测量位置非常重要。目前常规下肢力线以膑骨正中,胫骨覆盖腓骨小头内1/3为标准,但因患者自身如膑骨脱位,内外翻畸形旋转,下肢不等长等因素,或者放射技术员为追求膑骨正中而刻意旋转患者体位,忽略了患者自身其他问题;从而造成测量误差和医疗事故[3]。为优化因上述因素引起的误差和问题,在保证诊断和图像质量的前提下,采用不同的位体,探讨不同体位下肢力线的差异,为下肢疾病术前提供准确数据。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2018年6月至2020年6月在我院接受全膝关节置换术患者138例,纳入标准:①风湿性膝关节炎,膝关节内外翻畸形,股骨头坏死患者;②膝关节屈曲应在0°~7°;③均为首次接受全膝关节置换术;④患者知情同意,经医院伦理委员会批准。排除标准:①术前患肢畸形为膝关节外翻;②合并肺部感染、凝血功能障碍者;③严重骨质疏松症或者骨缺损;④踝膝关节及其周围肿瘤或者严重感染;⑤无法站立,膝关节屈曲大于7°;⑥随访失访人员。其中男35例,女103例;年龄43~75岁[(55.03±7.26)岁]。本次研究均经患者知情同意,且经本院伦理委员会审核通过。

1.2 方法①双下肢全长摄影:同一患者拍摄两组双下肢全长正位片,一组以骨盆正中,下肢呈中立位为标准,另一组以膑骨正中,胫骨覆盖腓骨小头内1/3为标准方案。扫描条件:采用GE下肢全长摄影拼接选项,投照范围:上限定位于髂骨上棘,下限定位于足底下方3 cm;投照体位:负重状态下,站立位拍摄,患者站立在下肢调节固定器上,双手自然下垂,挺胸抬头,双足平行,其间距与两间同宽,膝关节必须伸直不能屈曲。照片上骨盆能清晰可见,左右闭孔大小相等。采集原始数据后,以标准下肢力线进行画线,得出下肢机械轴,股骨机械轴、胫骨机械轴、股胫角、股骨外侧角、胫骨内侧角和机械轴偏距,对比数值是否存在差异。②全膝关节置换术:术前常规禁食禁饮,给予硬膜外麻醉,上止血带,并根据患者实际情况调整压力,行膝关节内侧入路,沿髌骨旁内侧切开关节囊以及伸膝装置,由内至外反转髌骨,使膝关节充分显露出来,切除残余的半月板、韧带以及增生的骨赘和滑膜皱襞。根据术前下肢全长摄影获得的数据参数以及设计的截骨角度方案对股骨踝、胫骨平台和髌骨进行截骨,复位膝关节。然后在伸直0°和屈膝90°下对膝关节稳定型进行测试,并安装相应型号的假体,取出增生滑膜组织,冲洗关节腔,松止血带,止血,给予膝关节封闭注射。术后给予常规抗感染治疗和康复训练。

1.3 观察指标①比较两种体位下机械股胫角(mFTA)、股骨侧弓角(FBA)、机械股骨远端外侧角(mLDFA)以及近端内侧角(mMPTA)。②比较两种体位下摄影图像质量,评估标准参考相关文献[4],其中图像模糊不清,拼接存在严重伪影或者关节错位,难以用于诊断,计为0分;图像质量一般,部分拼接存在少许伪影,勉强可用,计为1分;图像质量以及骨皮质均显示清晰,无拼接伪影,完全满足诊断需求,计为2分。③术后膝关节功能:术后随访3个月,采用美国特种医院(HSS)评分[5]评估膝关节置换术前和术后膝关节功能,其内容包括疼痛、功能、活动度、屈曲畸形以及稳定性,满分为100分,分值越高表示患者膝关节功能恢复越好。

1.4 统计学方法应用SPSS 20.0统计软件对数据进行分析。等级资料以n(%)表示,比较采用秩和检验;计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

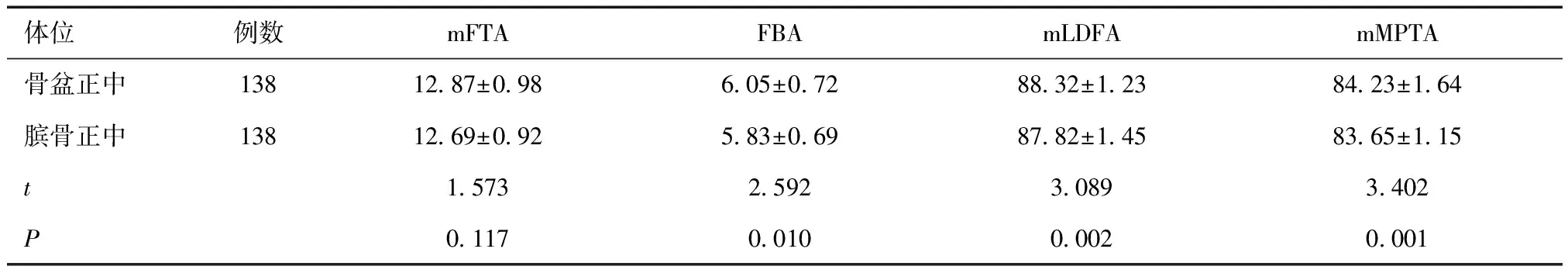

2.1 两种体位下影像学测量指标比较骨盆正中以及髌骨正中下摄影获得的FBA、mLDFA和mMPTA比较差异均有统计学意义(P<0.05),且前者明显高于后者,但mFTA比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两种体位下影像学测量指标比较 (°)

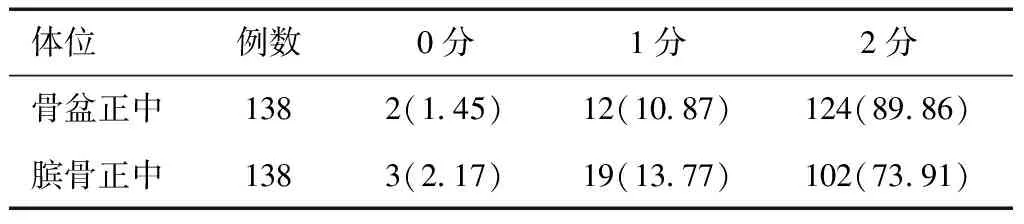

2.2 两种体位下摄影图像质量比较两种体位下患者摄影图像质量比较,差异无统计学意义(H=3.15,P>0.05)。见表2。

表2 两种体位下摄影图像质量比较 [n(%)]

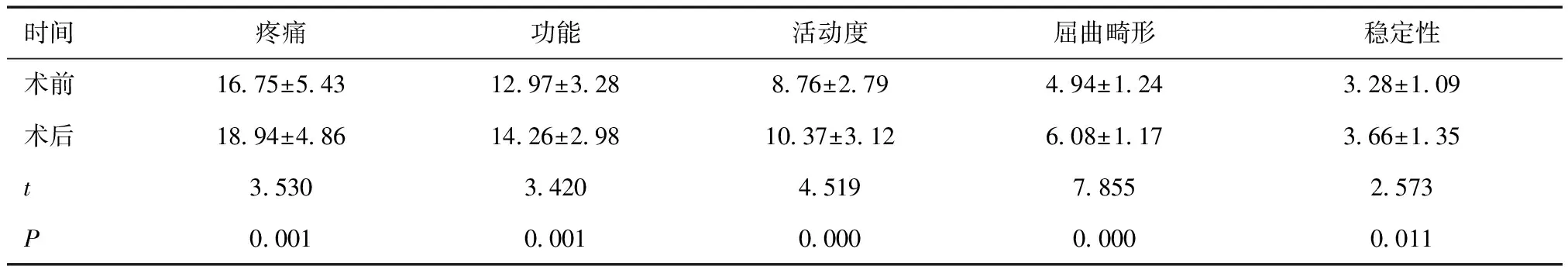

2.3 患者术前术后膝关节功能评分比较患者术后疼痛、功能、活动度、屈曲畸形和稳定型评分均较术前显著上升(P<0.05)。见表3。

表3 患者术前术后膝关节功能评分比较 (分)

3 讨论

全膝关节置换术是治疗终末期各类膝关节疾病的首选治疗术式,随着手术技术的不断精进,患者术后膝关节功能恢复进程逐渐加快,且并发症发生率显著下降,假体生存率升高[6,7]。研究[8,9]表明仍有20%左右的患者对于置换术的术后效果不是十分满意,导致患者不满意的因素主要集中于下肢机械轴力线的重建、术后感染、假体的正确安放等,其中良好的下肢力线是最为关键的因素。如何控制下肢机械轴力线的范围一直是国内外学者研究热点。随着下肢全长拼接技术的应用,下肢力线的测量日益成熟,下肢全长在下肢置换术的术前检查优势愈来愈明显,现已成为全膝关节置换术前的一项重要检查[10]。现常规检查中,都是以膑骨正中为标准,但如果出现膑骨脱位,内外翻畸形旋转,下肢不等长等因素时,以膑骨正中为标准,就会存在误差,因此研究打算寻找优化下肢力线测量的方法,为关节置换术前准备提供更为准确的数值。

将下肢力线恢复至正常状态是全膝关节置换术的主要目标之一,国内外关节外科术者们一致认为将下肢力线内外翻角控制在0°位,是全膝关节置换术的金标准[11,12]。其中,Manjunath等[13]通过临床案例、影像学检查等方法证实将下肢力线控制在中立位可使患者术后获得较好的手术效果;王波等[14]研究也表明术后下肢力线与膝关节功能存在紧密的联系。而术后下肢力线的良好控制与术前下肢全长摄影获得的数据以及截骨角度方案的设计密切相关[15]。本研究针对两种不同体位测量的影像学数据进行比较分析,结果显示骨盆正中以及髌骨正中下摄影获得的FBA、mLDFA和mMPTA比较均有统计学意义,提示骨盆正中位行双下肢全长摄影可优化下肢力线的角度测量。笔者认为其原因可能是与部分患者存在膑骨脱位,内外翻畸形旋转,下肢不等长等原因,或者放射技术员为追求膑骨正中而刻意旋转患者体位,忽略了患者自身其他问题;从而造成测量误差。骨盆正中摄影患者类似于仰卧姿势,可较好避免上述问题,还会发现存在股骨侧向的弓状弯曲,从而避免在行膝关节置换术时,股骨侧弓程度超过一定范围引起的髓内杆插入困难、固定装置不稳、术后疼痛等问题。本研究针对两种不同体位摄影质量进行分析,结果显示两种体位下患者摄影图像质量比较无显著差异,提示两种体位摄影质量均较好。此外,本研究还显示患者术后疼痛、功能、活动度、屈曲畸形和稳定型评分较术前均显著上升,对患者术后随访中,笔者发现影响患者术后膝关节功能恢复的因素不仅包含精准重建下肢力线,还与下列因素相关,一方面,患者需要充足的术前准备以及术前详细精确的手术预设参数,另一方面,还与术者的手术经验相关,尽量缩短手术时间、减少术中出血量,可促进患者术后更好的恢复。

综上所述,骨盆正中体位的双下肢全长摄影在全膝关节置换术的应用可正确展示患者本身该有的下肢力线,减小人为操作不当引起的误差,同时可以优化下肢力线在不同摄影体位的角度测量,有利于患者术后膝关节功能更好的恢复。但受随访时间以及样本量因素影响,本研究还需通过扩大样本量、延长随访时间、亚组分析等方式进一步探究不同体位的双下肢全长摄影对患者远期疗效的影响。