食管癌三维适形调强放疗过程中肿瘤区的移位及体积变化对其受照剂量的影响研究

2021-03-19张延军王瑾瑜魏世鸿谭子璇

张延军,王 凯,马 瑞,王瑾瑜,魏世鸿,谭子璇

(1.甘肃省嘉峪关市酒钢医院放疗科,甘肃 嘉峪关 735100;2.甘肃省肿瘤医院放疗科,甘肃 兰州 730050)

食管癌为消化道的常见恶性肿瘤,其发病较隐匿,多数患者确诊时已进展至中晚期,无法通过根治性切除,放疗是目前治疗中晚期食管癌的主要手段[1]。传统的二维计划外照射治疗的剂量分布存在高度不确定性,可能存在肿瘤漏照等不足。三维适形调强放疗较常规放疗提高了照射精度,其利用CT图像重建三维肿瘤结构,可使肿瘤区剂量分布更均匀,其照射剂量的分布和肿瘤形状有较高的一致性,能够最大程度地照射肿瘤,保护肿瘤周围正常组织[2]。临床研究报道[3],随着照射剂量的增加,肿瘤组织细胞坏死吸收,肿大淋巴结及病灶缩小,食管周围组织炎症及粘连减轻,食管可产生程度不一的变化,导致靶区级周围危及器官剂量存在不确定性。Vordermark 等研究表明[4],肿瘤解剖结构变化能够导致靶区剂量不足,增加肿瘤复发风险,或者增加周围危及器官剂量,从而增加放疗并发症。因此放疗期间应依据靶区指定放疗方案调整靶中心,修改射束方向。本研究主要分析食管癌三维适形调强放疗过程中肿瘤区的移位及体积变化对其受照剂量的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2016年5月至2020年5月收治的43例食管癌患者,纳入标准[5]:病理组织学检查确诊为食管癌;卡氏评分大于70分;均接受三维适形调强放疗,且未行手术治疗;临床分期Ⅱ~Ⅳ期。排除标准:严重心脑血管疾病;既往接受过胸部照射和化疗;CT扫描禁忌证;其他治疗方式所致的肿瘤体积改变。43例患者中男28例,女15例,年龄44~75岁[(64.91±3.27)岁];鳞癌40例,腺癌3例;临床分期:Ⅱ期6例、Ⅲ期30例、Ⅳ期7例;肿瘤部位:胸下段6例,胸中段26例,胸上段7例,颈段4例。本研究家属及患者均签署知情同意书,并经甘肃省嘉峪关市酒钢医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1化疗 接受顺铂+5-氟尿嘧啶化疗14例:d1顺铂75~100 mg/m2,静脉滴注;d1~4给予5-氟尿嘧啶750~ 1000 mg/m2,静脉滴注,每3周为1个周期,至少化疗2个周期。接受紫杉醇+顺铂患者10例,d1紫杉醇135~175 mg/m2,静脉滴注;d1顺铂75 mg/m2,静脉滴注,每3周为1个周期,至少化疗2个周期。接受表柔比星+顺铂+5-氟尿嘧啶化疗6例,d1表柔比星50 mg/m2,静脉推注;d1顺铂60 mg/m2,静脉滴注;d1~21予5-氟尿嘧啶200 mg/m2,静脉滴注,每3周为1个周期,至少化疗2个周期。接受表柔比星+奥沙利铂+卡培他滨化疗5例,d1表柔比星50 mg/m2,静脉推注;d1奥沙利铂130 mg/m2,静脉滴注;d1~21卡培他滨625 mg/m2,每3周口服,至少化疗2个周期。接受奥沙利铂+亚叶酸钙+5-氟尿嘧啶化疗5例,d1奥沙利铂85 mg/m2,静脉滴注;d1~21亚叶酸钙200 mg/m2,静脉滴注;d1~21 5-氟尿嘧啶2600 mg/m2,静脉滴注,每2周为1个周期,至少化疗2个周期。接受多西他赛+顺铂+5-氟尿嘧啶化疗3例,d1多西他赛60 mg/m2,静脉滴注;d1顺铂60 mg/m2,静脉滴注;d1~4予5-氟尿嘧啶750 mg/m2,静脉滴注,每3周为1个周期,至少化疗2个周期。

1.2.2放疗方法 指导患者在定位架上平卧,双手上举交叉并放置在额前,用热塑胸部体模将体位固定。指导患者平静呼吸,用5 mm层间距CT扫描,以第2颈椎至第3腰椎为扫描范围。扫描后CT图像传送至三维适形调强/放射治疗计划系统勾勒大体肿瘤靶区(GTV),阳性淋巴结(GTVnd),临床靶区(CTV)包括GTV和GTVnd,以GTV头脚方向外扩2~3 cm,前后左右方向外扩0.8~1 cm,外放后再按解剖屏障调整靶区范围;计划靶区(PTV)为CTV头脚方向外扩1 cm,前后左右方向外扩0.5 cm。并勾画危及器官的脊髓、心脏及双肺等组织。剂量要求:95%PTV和(或)95% PTVnd接受处方剂量为5000~6600 cGy,每次180~212 cGy,每天1次,每周5次,危及正常器官剂量限制值:脊髓最大剂量小于45 gy,心脏V40≤50%,全肺V20<30%,V30<20%。制定治疗计划,于模拟机下复位后进行放疗。

所有患者在放疗计划完成后,计划系统重建DRR射野图并传输至数字化模拟定位机,依据放疗治疗体位于数字化模拟定位机上对照DRR射野图进行校位验证,确认位置无误后行首次放疗,外照射剂量达到DT20 Gy/10次、DT40 Gy/20次、DT60 Gy/30次时分别再次验证,以胸椎前缘及左右缘作为测量参考点,与前后定位靶区中心进行对比,并用数字化模拟机定位软件标尺测量出靶区移位数据。部分靶区移位明显病例照射剂量达2000~4000 cGy时,行CT二次定位,重新勾画各靶区及危及器官,制作二程放疗计划并进行前后两次计划的数值对比与分析。

1.3 观察指标评价二次定位时靶区移位情况:靶区中心移位小于0.5 cm判定为不移位,靶区中心移位在0.5~1.0 cm判定为轻度移位,靶区中心移位大于1 cm以上判定为显著移位[6]。记录首次定位与二次定位GTV变化、GTV剂量(D95、D90为100%、95%及90%靶体积所受照剂量,V100、V95及V90为100%、95%及90%处方剂量的靶区体积)、CTV剂量、PTV剂量及危及器官的受照剂量。

1.4 统计学方法数据处理选用SPSS 18.0软件包,计量资料用均数±标准差表示,组间比较采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

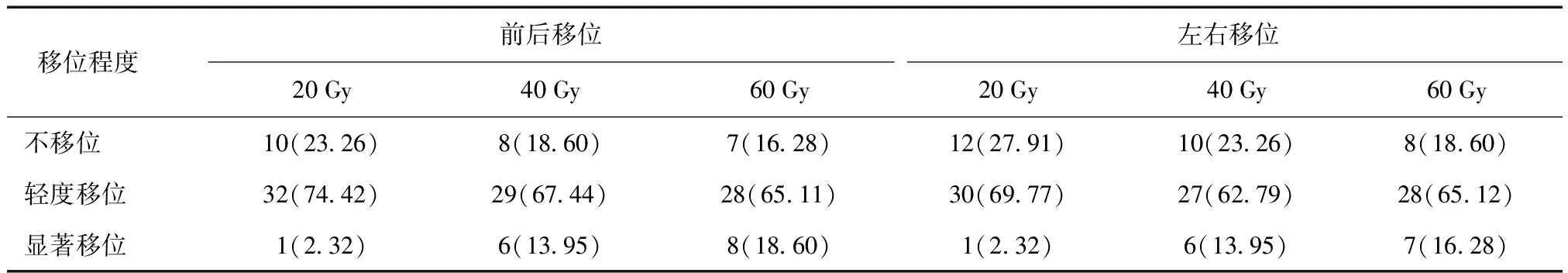

2.1 肿瘤区移位情况分析40 Gy及60 Gy时肿瘤区前后移位、左右移位的显著移位率均高于20 Gy,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 三维适形调强放疗过程中肿瘤区前后移位情况分析 [n(%)]

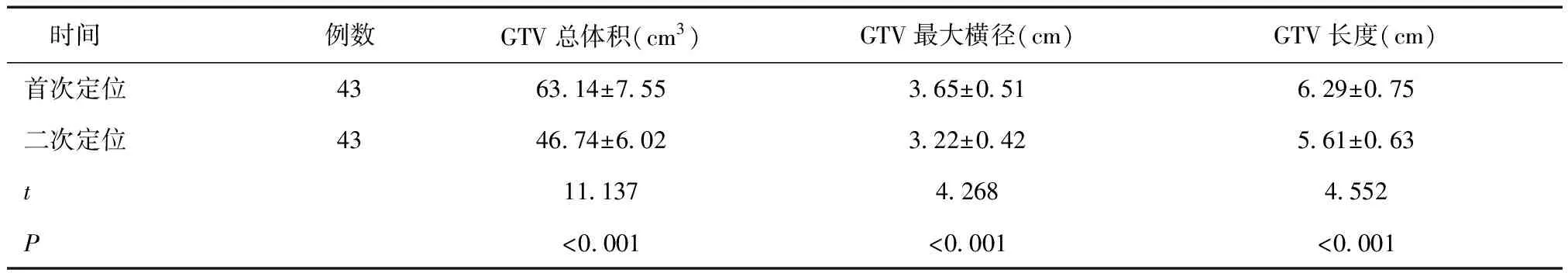

2.2 不同时期定位的GTV体积分析二次定位时,GTV总体积、最大横径、长度均小于首次定位,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 三维适形调强放疗过程中不同时期定位的GTV体积分析

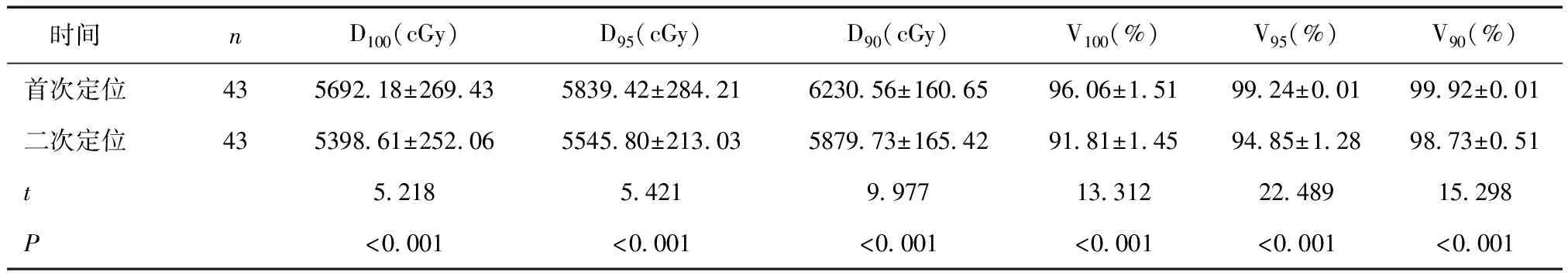

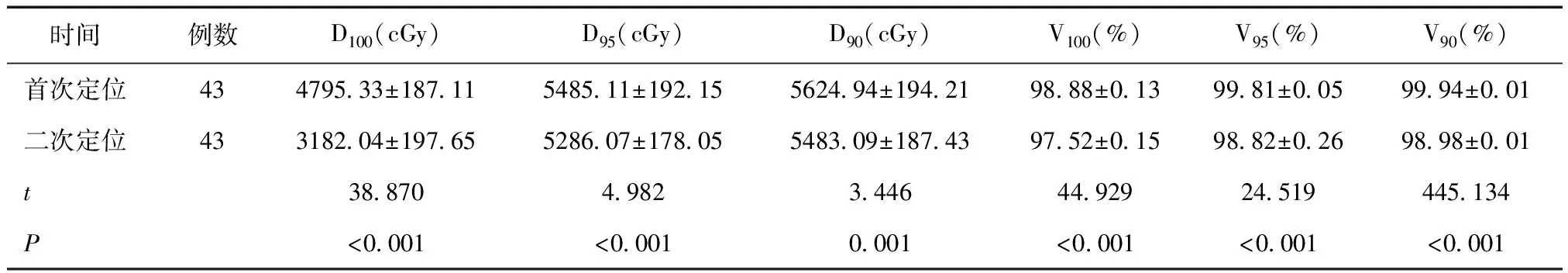

2.3 不同时间定位的GTV剂量分析二次定位时,GTV的D100、D95、D90、V100、V95及V90均少于首次定位时,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 三维适形调强放疗过程中不同时间定位的GTV剂量分析

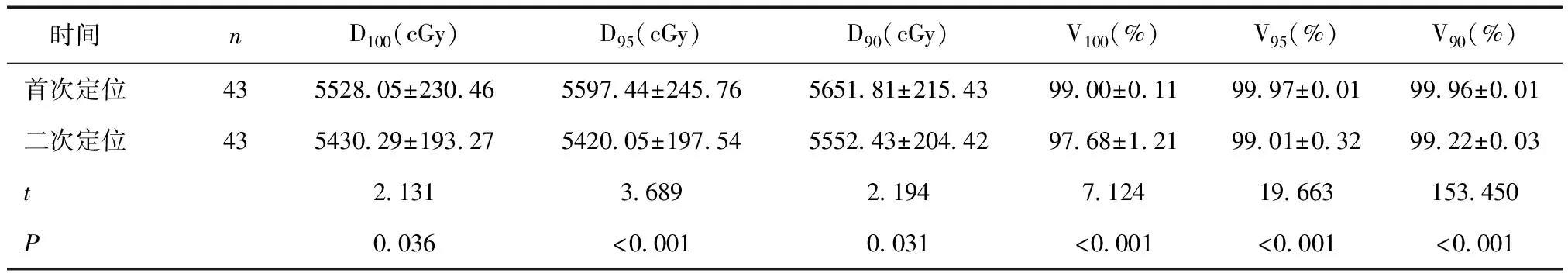

2.4 不同时间定位的CTV剂量分析二次定位时,CTV的D100、D95、D90、V100、V95及V90均少于首次定位时,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 三维适形调强放疗过程中不同时间定位的CTV剂量分析

2.5 不同时间定位的PTV剂量分析二次定位时,PTV的Dmax、Dmean、D100、D95、D90、V100、V95及V90均少于首次定位时,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 三维适形调强放疗过程中不同时间定位的PTV剂量分析

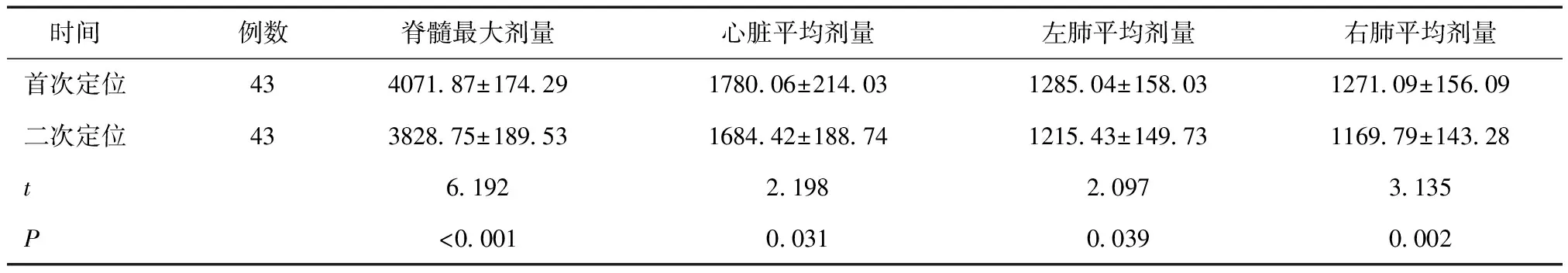

2.6 不同时间定位的危及器官剂量学变化二次定位的脊髓最大剂量、心脏平均剂量、左肺平均剂量及右肺平均剂量均小于首次定位时,差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

表6 三维适形调强放疗过程中不同时间定位的危及器官剂量学变化 (cGy)

3 讨论

食管癌近年来的发生率呈上升趋势,已成为严重影响机体健康的疾病之一[7]。中晚期食管癌以对症支持治疗及放化疗为主,常规放疗无法显示转移淋巴结和受侵范围,其在增加照射剂量的同时,也可增加正常组织器官的受照射剂量,存在照射野范围精确度低、定位误差大等不足[8]。近年来,精确放疗已逐步取代常规外照射,成为食管癌的主要放疗方式。三维适形调强放疗通过三维治疗计划系统制定个性化的照射方案,经共面及非共面的多野照射,提高靶区三维形状与高剂量分布区域的适合度,能够尽可能的减少对危及器官及其他正常组织照射,降低毒副反应[9]。现有研究表明[10],食管癌患者经三维适形调强放疗治疗后的3年生存率较常规放疗组高。

但有研究报道[11],实际放疗中食管癌能够随着放疗进程发生形状、体积及位置改变,导致肿瘤靶区移位,从而影响实际靶区剂量和计划靶区剂量的吻合度,并对靶区周围危及器官受照剂量产生影响,从而影响临床效果。既往研究已指出[12],放疗的受照剂量是食管癌患者预后的主要影响因素,一方面照射范围过小可能导致靶区遗漏,增加局部失败风险,另一方面照射范围过大可能增加放疗的毒副反应。一项研究发现[13],体外照射剂量为DT20 Gy时食管淋巴结、肺及气管等能够发生急性炎症反应,导致局部组织细胞变性水肿,照射剂量达到DT40 Gy时,癌细胞坏死吸收,肿大淋巴结及瘤床缩小,食管位置明显改变。Omstead等[14]研究也表示,三维适形调强放疗的食管癌患者在放疗期间也存在靶区移位及缩小等情况。又有研究表明[15],食管癌放疗期间应在20、40 Gy时通过模拟机二次定位,确保靶区投照准确。本研究结果也显示,20 Gy时有移位发生,40、60 Gy时前后、左右显著移位发生率更高,考虑随着放疗剂量的增加,肿瘤细胞发生程度不一的退行性变,导致肿瘤细胞减少,瘤体缩小,从而导致靶中心发生程度不一的移位。同时本研究发现,二次定位与首次定位时GTV总体积、最大横径、长度均小于首次定位时,证实食管癌三维适形放疗期间肿瘤区可发生体积变化。

肿瘤瘤体缩小可导致适形照射野相应缩小,目前临床有关三维适形调强放疗多在照射一段时间及一定剂量后再次进行CT模拟定位,参照肿瘤体积变化情况再次确定肿瘤靶区,修改受照剂量,减少附近正常组织的受照体积[16]。有研究发现[17],乳腺癌患者放疗期间再次勾画靶区和放疗前靶区比较提示大部分患者GTV体积呈减少趋势。本研究结果显示,二次定位后GTV、的最大剂量、D100、D95、D90、V100、V95及V90,CTV、PTV的D100、D95、D90、V100、V95及V90均显著低于首次定位时,表明食管癌三维适形调强放疗期间,随着肿瘤区的移位及体积变化,能够引起肿瘤靶区受照剂量的改变,因此临床为满足GTV靶区剂量需再次制定放疗计划,避免肿瘤靶区过度受照。

放射性脊髓病变为食管癌放疗中最严重的并发症。脊髓属串联器官,其最大剂量低于4500 cGY可能能够避免此并发症的发生,本研究数据显示,二次定位脊髓最大剂量较首次定位少,提示二次定位能降低脊髓受照剂量,安全性较高。既往研究报道[18],心脏损伤及放射性肺炎在胸腔放疗中较常见,且其发生率和放疗剂量有一定关联。近年来有研究认为[19],心脏照射剂量>60 Gy、体积>60%时可能发生心肌炎、心包积液及心包炎等并发症。本研究中,二次定位时心脏及双肺部受照剂量均少于首次定位,提示二次定位能够减少心脏及肺部的受照剂量,从而减少心脏及肺部损伤的发生风险。既往研究已表明,摆位精度能够影响食管癌放疗效果,摆位误差不仅能够增加靶区外正常组织的照射量,又可减少肿瘤区域的受照剂量。放疗期间的体重下降能够影响摆位精度,并指出体重减轻超过3 kg的患者摆位误差明显增加。本研究中所有患者CT二次定位时体重变化均在3 kg以内,对放疗过程中肿瘤区移位及体积变化的影响较小,考虑与患者在院外均进行了营养干预,因此体重变化不明显。

综上所述,食管癌三维适形调强放疗过程中肿瘤区可能发生移位及体积变化,对于靶区有明显变化及移位发生的病例,尤其是采用调强放疗技术的病例,临床可采用CT二次定位并更改放疗计划、加强放疗全过程的质量控制与质量保证,从而改善肿瘤区域的照射精度、受照剂量,减少危及器官照射剂量。