中美经贸再平衡下我国对外直接投资战略转型研究

2021-03-11周海云聂世坤

周海云 聂世坤

(1.蚌埠学院 外国语学院,安徽 蚌埠 233030;2.辽宁大学 国际关系学院,辽宁 沈阳 110036)

自2018年1月以来美国各期限国债收益率普遍进入下降通道,意味着投资者已对美国经济增长放缓感到忧虑,尤其2019年8月27日10年期美债收益率跌至1.476%,不仅为2007年以来历史最低,更比两年期美债基准收益率低5个基点(1.526%)。关键收益率曲线的反转一直被固定收益交易员视为美国经济衰退的重要信号。如今,这一信号的再次出现加重了投资者对经济寒潮即将来临的担忧,而发生在2020年年初的全球“新冠肺炎”疫情或许成为引发新一轮全球经济危机的导火索。这迫使学界在思考应对重大突发公共卫生事件对经济基本面冲击策略的同时,反思如何加快全球价值链重构,纠正经济结构的失衡,以增强世界经济发展韧性。

全球经济再平衡,对消解主要经济体分歧,促进世界经济可持续发展至关重要。国际收支失衡严重的国家应为此付出更大努力,承担更多经济转型之责[1]。中美作为世界排名前两大经济体,在分享全球化红利的同时,经济失衡越发严重。为纠正这一态势,两国近年来相继出台了一系列政策,加快了各自经济结构调整步伐,试图在两国经贸关系中寻找到新的平衡点。在此背景下,我国企业拓展海外市场有何新变化新亮点?又将面临哪种风险?当下风险居于何种水平?本文将围绕这些问题展开讨论。

一、“贸易促进再平衡”理念下特朗普政府对华贸易摩擦

一直以来,投资与贸易是推动中国经济增长的两大“发动机”,但这也成为我国经济失衡的两大“推手”。从时间维度看,2015年之前,我国国际收支表现出双顺差的典型特征。尤其,外部经济失衡问题在金融危机(2007—2008年)期间表现得最为突出,反映国际收支长期变动趋势的基本差额失衡就于2008年攀升至6.65,①本文参照IMF规定,将基本差额失衡定义为:(经常账户余额+直接投资账户差额)/中国当年GDP*100。数据来源IMF与IBRD有关数据库,计算周期1997—2017年。达历史最高。将之置于世界版图,从全球经济失衡的空间分布角度观察,中国仍居顺差国前列。正是由于国际收支长期存在双顺差,且体量较大,我国由此承受了较大的国际压力,针对中国制造发起的各类反倾销、反补贴调查也层出叠现。

与此同时,美国国内社会正发生深刻变化。全球产业合作的红利更多被资本所有者,尤其新兴的金融资本家掠走。面对社会地位不断下降,中下层白人“被剥夺感”愈发强烈,迫切期待政府改革制度,扭转财富分配失衡。然而,现实中传统政治人物的改革无力与墨守成规令底层社会十分失望,宁可将手中选票投给体制外人士,望其能摆脱现有利益格局束缚,真正解决美国社会问题。以反建制形象入主白宫,登上总统宝座的特朗普正是这种选民意志的体现。

上任伊始,特朗普就以退出TPP宣示特氏新政到来,其核心就是所谓的贸易促就业,贸易促平衡。与历任美国总统不同,特朗普认为,自由贸易只会导致美国长期逆差,资本外流,引发实体产业空心化。随着制造业外流加剧及服务业对低端劳动力的就业吸纳能力下降,美国非农就业人口增速下降,社会贫富分化加剧,而政府依靠转移支付调节收入分配,缓和社会矛盾,不仅收效有限,且会加重财政负担。为维持约定的社会福利水平,政府势必背负沉重的债务枷锁,而美联储的缩表行为会进一步推高债务风险。在贸易赤字和投资下降的双重羁绊下,仅依靠调整财政政策纠正美国就业疲软难以达成预期目标,只有实行以就业保护为核心的贸易保护政策,方能增强制造业部门出口竞争力,创造出更多就业机会,解决时下因就业不足引发的阶层冲突,同时,也能矫正美国经济失衡,促进财政收入可持续发展。

在上述理念推动下,特朗普指示USTR以“301调查”结果为借口,于2018年6月15日公布了第一轮加税清单,包括对1 102 种,总额500亿美元的从中国进口的商品加征25%的关税,并于7月6日开征。2018年9月17日,USTR再次公布新一轮加税清单,涉及5 745项商品,总额2 000亿美元,加征关税10%。2019年5月10日,该税率又被美方提高至25%。针对中方的反制措施,特朗普先于2019年8月1日宣称对3 000亿美元中国商品加征10%关税,后又于8月23日将前两轮清单中2 500亿美元中国商品的关税调高至30%。第三轮清单(3 000亿美元加税计划)包含 A、B 两个子清单,分别于9月1日和12月15日开始实施。直至2020年1月17日中美两国在华盛顿签署第一阶段经贸协议,约定对第一、第二轮清单所涉商品(2 500亿美元)加征的关税维持不变,仍为25%,而将第三轮清单(3 000亿美元)中的A 清单商品关税由15%调低至7.5%,至于B清单商品暂停加征关税。

针对美国挑起中美贸易摩擦,国内学界普遍认为,特朗普之举“醉翁之意不在酒”,实则针对《中国制造2025》规划,意在压制我国高新技术产业、先进装备制造业及新兴产业的崛起。在加税清单3和4中,有不少征税商品并非我国对美出口的优势产品,反而涉及许多政府大力支持发展的高新技术产业。但不可否认的是,诸如钢铁制品、橡胶轮胎、化工材料及服装鞋帽等我国对美出口优势产品在清单1和2中仍占据较大比例,且根据中美签署的第一阶段经贸协议看,清单1和2照旧执行,因而遏制中国对美贸易顺差扩大化,平衡两国贸易仍是特朗普执政目标之一。在国际国内两股力量作用下,我国境外投资格局正发生深刻改变。

二、“一带一路”倡议下我国对外直接投资转型的态势

金融危机后,因流动性过剩,人民币贬值压力加大,受海外市场资产价格沉降吸引,中国商业资本输出迎来一波井喷式增长,此后5年,对外直接投资发展平稳。2014年以来,在“一带一路”倡议的牵引与供给侧改革的推动下,我国对外直接投资再掀高潮。截至2018年,对外直接投资存量已达19 822.7亿美元,是仅次于美国、荷兰的第三大对外直接投资国。尽管这一时期增速未创新高,但增量巨大,对比上轮投资热潮,本轮对外直接投资的战略内涵已悄然改变。

1.针对区位选择

2008—2013年我国对外直接投资主要流向发达经济体和避税天堂。6年间,中国香港、澳大利亚、新加坡、美国、卢森堡、开曼群岛与英属维尔京群岛合计吸收中国资本3 567.08亿美元,占同期中国对外直接投资额的79%。①数据来源:根据2008—2013年中国对外直接投资统计公报有关数据计算而得。尽管2014—2018年间,上述七国地区仍是我国资本流向的主要目的地,但在“一带一路”战略引领下,对沿线国家直接投资额已从2008年的51.77亿美元增至2018年的178.9亿美元,年均增速20%,其占中国对外直接投资额的比重最高曾达24.1%(2015),2018年回落至12.51%。目前,中国对外直接投资已初步形成发达经济体、避税天堂与“一带一路”新兴市场国家“比翼齐飞”,投资区位愈趋多元的空间布局,有效分散中资企业海外投资风险。

2.针对产业选择

2008—2013年,我国对外直接投资排名前五的行业是租赁商务服务业、采矿业、金融业、批发零售业和制造业。金融危机后,我国出口形势严峻,选择租赁商务服务业、批发零售业和制造业作为海外投资重点领域,意在以直接投资拉动商品出口。我国制造业发展一直受海外产业巨头对金属等战略资源垄断的桎梏,金融危机使美元资产价格暴跌,受此吸引,国内相关企业加快海外战略资源收购。通过并购海外金融类资产,可有效为中国企业国际化发展提供金融支持,同时,又可助推人民币国际化进程。可见,这一时期市场寻求、战略资源获取、促进金融发展成为我国对外直接投资战略考量的核心。

2014—2018年间,除继续流向租赁商务服务业、批发零售业、金融业、制造业外,房地产、建筑与信息技术领域项目开始进入国内投资者视线中。与上轮投资热潮相比,本轮海外投资最大的变动就是制造业对外直接投资增长迅猛,跃居第二。进一步分析各细分行业投资数据变动,发现生产性服务业吸引了更多资本流入,显然是为了更好地配合制造业出海。近些年,国内房地产、制造业市场日趋饱和,迫使资本不得不寻觅国外市场,转移过剩产能。“一带一路”倡议提出后,在政策指引下,制造业加快出海步伐,积极开展国际产能合作,凸显高层以市场倒逼国企去产能、降杠杆,加速经济转型的决心。此外,在“互联网+”产业政策引导下,国内信息技术产业发展迅猛,但限于国外专利壁垒,面临向价值链上层攀升的技术困难,而借助海外并购,获取相关专利,既能吸收国外先进技术研发经验,又可增强自身研发能力。对比前述投资浪潮,本轮对外直接投资战略已完成了从市场开拓型、战略资源获取型向剩余产能转移型及技术研发经验学习型的转变。

3.战略规划更加长远

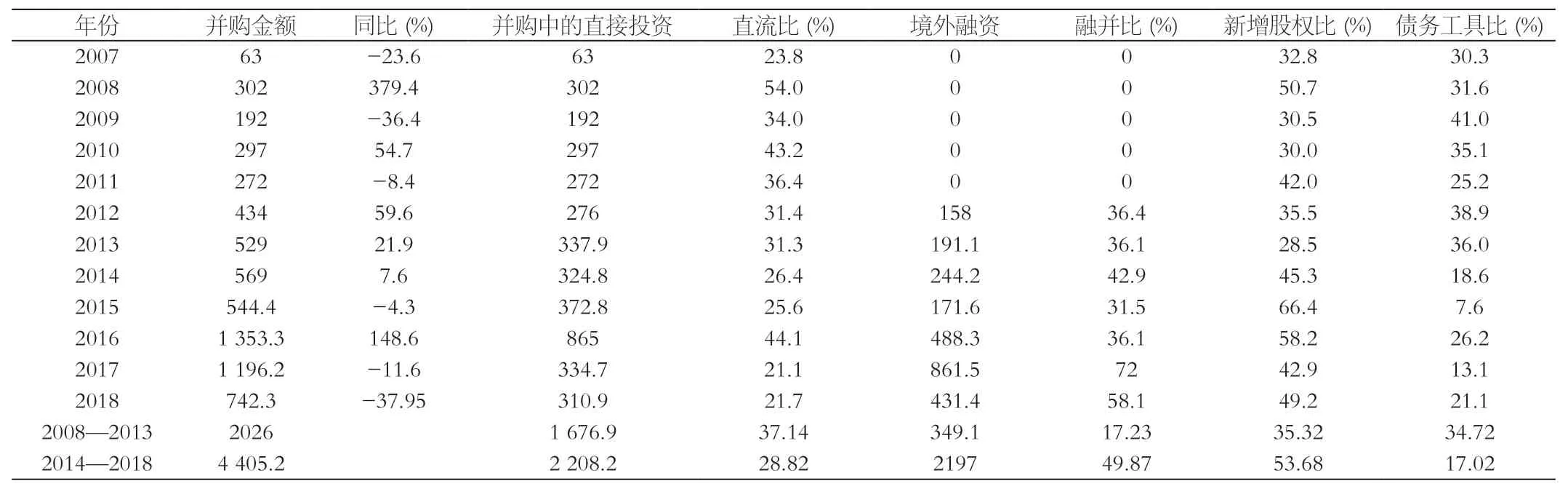

投资态度越发积极主动,投资经验愈加丰富成熟。金融危机后,跨国并购渐增,表现出如下特点(见下页表1)。

第一,实际并购交易额虽较上轮仅增长117.43%,但新增股权投资占对外直接投资流量的比重却从35.32%大幅升至53.68%,同时,债务工具投资占比亦从34.72%降至17.02%。显然,中国企业在本轮跨国并购中更倾向于取得股权而非债权,更重视企业控制权的取得而非执着于投资收益高低,表明对外直接投资的战略规划更加长远,投资态度更加积极主动。

第二,考察跨国并购的行业分布与区位选择,并购标的主要目标来源于制造业、采矿业和信息传输、软件技术服务业。2014—2018年,上述行业共发生跨国并购1 021起,合计金额2 030.8亿美元,占同期并购额的55.4%。并购区位主要集中于发达经济体和资源丰裕型国家。证实本轮中资企业跨国并购具有极强的战略目的,即获取战略资源,包括自然资源和技术资源,以降低企业发展风险,维护产业安全。

第三,境外融资占并购金额的比重从上轮投资潮的17.23%升至本轮的49.87%,表明近年来中资企业在参与跨国并购时有意减少国内自有资金投入量,转而向国际金融市场寻求融资支持,凸显国内企业跨国资本运作经验日渐成熟,能积极适应国际规则,参与国际合作。

第四,本轮投资潮的直流比指标值降至28.32%,意味着另有七成多对外直接投资选择绿地投资形式。鉴于2014年后,我国加大对“一带一路”沿线国基础设施建设的投资,可据此推测,对沿线国直接投资多以绿地投资形式进行。这可能出于东道国缺乏必要的产业配套,只能通过新建投资保障有关项目顺利推进。当然,新建投资也有助于消化国内过剩产能,且绿地投资对当地经济增长的拉动要比资本运作更加明显,易受东道国欢迎。

表1 2007—2018年中国对外直接投资并购情况与投资形式构成①根据中国对外直接投资统计公报有关数据整理计算而得。2012—2017年并购金额中包括境外融资部分,直流比:并购金额中的直接投资额占当年对外直接投资流量的比重;融并比:并购金额中境外融资额占当年并购金额的比重;新增股权比:新增股权投资占当年对外直接投资流量的比重;债务工具比:债务工具投资占当年对外直接投资流量的比重。单位:亿美元

三、我国对外直接投资战略“一带一路”转型的原因

1.过度投资下产能过剩与内部经济失衡

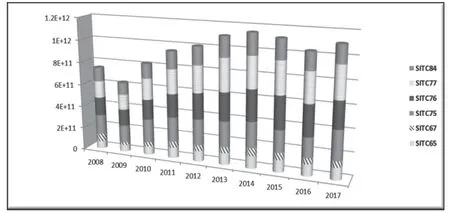

2009年前,中国出口绩效过半是由欧元区、美国、香港、日本与韩国所“贡献”,②五国及地区从中国累计进口额占当年中国对外出口总额的比重:2006年为70.8%,2007年为67.5%,2008年为64.9%。笔者根据WTO数据库有关数据计算得出。而这些国家地区遭受金融危机的冲击也相对较大。进一步考察出口商品结构,危机前,我国出口商品主要集中在纺织服装、钢铁金属及机械制造等领域。危机发生后,各主要经济体纷纷以宽松的货币政策,加大流动性投放力度,对抗投资萎缩。受此刺激,我国在上述领域的商品出口一度增长强劲,但由于主要出口对象国经济增长乏力,进入2014年出口增长停滞的迹象愈发明显。尤其出口主力军,SITC65(纺织纱线与织物制成品)、SITC67(钢铁)、SITC75(办公自动化设备)、SITC76(电信与录音设备)、SITC77(电气器械与仪表仪器)和SITC84(服装)编码的商品出口额均有小幅回落,如图1所示。

图1 中国主要出口商品变动趋势(2008—2017年)

在国际市场需求不振情况下,因过度投资,上述出口依赖型产业存在产能过剩风险,造成出口企业在国际市场上的恶性竞争愈演愈烈,极易诱发进口国启动对华贸易救济调查,催生贸易摩擦风险。由于出口部门萎缩会减少基本生产资料的需求,产能过剩风险也通过产业链传递至上游部门,引致基础工业产能利用率不足。2016年一季度全国工业产能利用率仅为72.9%,部分行业低于65%,存在较严重的产能过剩问题。③文兼武.前三季度全国工业产能利用率达到五年来最高水平[EB/OL].中国国家统计局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201711/t20171113_1552672.html,2017.11.13。国际上,一般将产能利用率居于79%—83%区间视为正常水平,高于85%为产能不足,低于75%意味产能严重过剩。针对中国经济发展的结构性失衡,中央政府于2016年实施供给侧改革,推动产能过剩行业开发新市场,加速完成去产能、去库存、去杠杆、降成本等转型升级重任。

2.经济再平衡指向下重工业过剩产能的消解与外部转移

目前,我国工业产能过剩表现为产业链下游需求侧供过于求,上游生产侧实际产出未达潜在产出,以致产品存货与生产资源均有闲置浪费的双重过剩。导致这一问题的根本原因在于我国从计划经济向市场经济转轨过程中,对国有资本与非公资本各自生产边界的特殊的制度安排。国有资本逐步向关涉国计民生及国家安全的基础工业和重化工业转移,而国有资本退出的竞争性领域则被民营企业和外资企业迅速填补,主要分布在产业链下游的低水平加工制造与装配环节。因此,重工业产能过剩与轻工业产能过剩存在本质区别。

轻工业部门的产能过剩是市场主体面对市场竞争冲击,基于对未来市场需求的预期,对企业资源跨期配置的最优均衡结果。由于轻工业部门资本密集度较低,对人力资本需求也不高,较低的市场进入门槛使其产能过剩可通过市场机制,如辞退部分工人或缩减生产线、放弃市场占有率,以及纺织(SITC65)与服装(SITC84)业的产能过剩与恢复。

与之不同,重工业产能过剩(如SITC67、77)是信贷歧视政策[2]、政府过度补贴引致要素价格扭曲及预算软约束下国企盲目投资共同作用的结果,具有典型的非市场化特征。首先,由于国有产权的存在,国企更容易获得国有银行的信贷偏好,能从银行渠道获取大量廉价资金,从而催生其投资冲动,形成产能过剩风险[3]。其次,官员晋升锦标赛机制也是导致重工业产能过剩的政治原因。下级官员的政治晋升主要依赖上级官员的考评与提拔,而政府间信息不对称使上级组织只能以就业、增长、税收等客观经济指标考评下级官员执政能力。因此,政治上中央集权会驱使地方官员遵照中央制定的产业指导意见优先发展产业政策支持的重点项目,尤其资本密集型的重化工业项目对GDP的拉动效应十分显著,受到地方政府偏爱,其结果必然是各地过度投资重工业部门。最后,由于各级政府是国有企业的最终控制人,在其影响下,国企的经营决策需配合政府社会政治目标的实现。为弥补国企承担的大量政策性营运成本,政府常常会对国企债务刚性兑付,缺乏必要的财务预算硬约束,出于同样的政治晋升需要,国企管理者也有过度投资、盲目扩张的决策冲动。

综上所述,重工业部门的产能过剩是一种与轻工业部门截然不同的体制性产能过剩,对其消解只能依靠行政限制与市场引导两方面配合完成。前者,上级政府对过剩产能的政策干预会被地方政府出于员工安置、社会稳定及利税收入等改革成本的考量而消极执行,实际去产能效果未达预期。后者,由于部分行业市场严重饱和,缺乏必要的兼并重组空间,只能将过剩产能引导至国外市场。

3.“一带一路”沿线各国基础设施建设需求旺盛

沿线64国发展有别,国情相异,对基础设施建设的需求也不尽相同。丝绸之路经济带北线分布着中亚五国、蒙古、俄罗斯及波罗的海沿线国家,除俄罗斯外,其余各国均存在经济发展不平衡、基础设施不完善等问题。蒙古与中亚五国因地处内陆,经济开放度低,资本欠缺,以致基础设施建设投入明显不足。时至今日,铁路轨距标准不一造成跨境运输频繁更换轮轨的问题仍得不到解决,影响各国经贸合作深入发展。中东欧国家因靠近欧洲,经济发展相对较好,但国内基础设施多源自苏联时期建造,老化严重,急需大量资金翻新或重建。

分布在中线的西亚阿拉伯国家凭借积累的石油美元初步完善国内交通网络,但因深居内陆,为方便能源出口,基础设施建设多集中于高速公路、航空、电力、电信等领域,而铁路运输网建设尚不完善。地中海沿岸的北非国家常发生政局动荡,殃及经济发展,以致无力筹措基建所需资金。

除新加坡、泰国、马来西亚等国因出口导向型战略需要,较重视基础设施建设外,其余地处南线的越南、老挝、柬埔寨、缅甸等国经济发展不足,国内基础设施建设相对滞后,且已有设施存在质量差、年代久远、运行不稳等问题,甚至有部分地区至今不通电。类似的情况同样存在海上丝绸之路的印度尼西亚和印度。总之,除少数国家外,绝大多数沿线国均存在较大的基建投资需求,而基建投资的扩张会带动钢铁、水泥、工程机械的市场需求,恰能解决国内基础工业产能过剩问题。由此可见,中国与沿线各国产能合作潜力巨大。

四、我国对外直接投资战略“一带一路”转型的国家风险

如上所言,“一带一路”沿线各国多为经济后发国家,在基础设施建设领域的资本投入严重不足。为深入推进“一带一路”倡议,我国政府势必需要构建多层次金融支持体系,向有关国家“输血”,如先后成立的亚投行与丝路基金即存有此意。此外,中国央行与多国央行签订的货币互换协议,以及中国出口信用保险公司为参与“一带一路”建设的中资企业提供的信用保险服务均有力支持我国商品与资本开拓海外市场。然而,鉴于沿线各国体制有别,市场各异,存在一定的法律、政治、安全等风险,我国对外投资战略“一带一路”转型会否因国家风险引发大规模信贷违约,进而冲击国内金融系统安全。

如何评价国家风险,国内外学者对此进行了大量探索,如动态条件相关GARCH模型[4],多准则分层判别模型[5],时变国家风险模型[6],国别经济风险评估模型[7]等,但OECD国家风险分类(OECD Country Risk Classification)在全球范围内更受认可。1997年,官方出口信贷协定(Arrangement on Officially Supported Export Credits)参与国共同决定,建立国家风险评价模型对各国分类,便于参与国在履行协定时,据此拟定最低保险费率,为交易方提供出口信贷保险,促进成员国经贸合作。

依据该模型,201个国家地区因其国家风险不同被分为0—7共8个级别,风险水平依次上升。其中分类为0—2级的视作风险较低国家,分类为3—5级的视作风险中等国家,分类为6—7级的视作风险较高国家。需要注意的是,2012年前,部分出于行政目的或通常得不到官方出口信贷支持的小国未给予评级,此类国家或存在较高风险。2013年后评级政策被修改,对欧盟、OECD中的高收入国家虽纳入评级但不给出结果,①http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/这是根据1975年“出口信贷君子协定”(Gentlemen’s Agreement on Export Financing)和1997年欧盟关于政府支持短期信用保险指导原则的决定(Communication of the Commission Setting Guidelines for the Provision of State Support for Short-term Credit Insurance)等国际文件精神,高收入国家的国别风险视作“可市场化风险”,属于低风险国家。

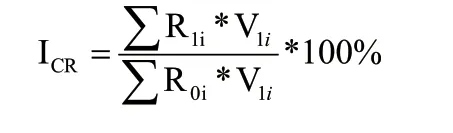

鉴于OECD国家风险分类每年更新3—4次,本文选择包括1月份在内的评级周期及其结果作为当年该国国家风险评级。此外,巴勒斯坦因未被OECD纳入国家风险评级,扣除其后,选取其余63个“一带一路”沿线国作为样本,采集各国2007—2017年评级数据,通过构建“一带一路”倡议下我国对外投资国家风险指数,整体反映风险水平的时序变化,预测其未来走向。国家风险指数以加权平均指数形式构造,关于权数既可选基期总量,也可选报告期总量。从指数的实际意义和效果看,基期总量加权多用于计算数量指数,报告期总量加权则适用于质量指数计算[8],因此,本文选择报告期总量加权,具体计算方法见如下公式:

其中,ICR为我国对外投资的国家风险指数,R1i为“一带一路”i国报告期OECD国家风险评级,R0i为i国基期OECD国家风险评级,V1i为报告期中国对i国对外直接投资额,i为样本序号,即“一带一路”沿线国,i=[1,2,……63]。中国对外投资国家风险指数的计算周期被定为2007—2017年,同时,因未给出评级结果而存在的数据缺失,为保证数据连续性,遵循如下原则处理。2012年以前未评级的小国,一律设定为7;2013年之后未评级的高收入国家,从已有评级结果最后一个顺延至今。初始指数定为100,计算结果绘图如图2所示。

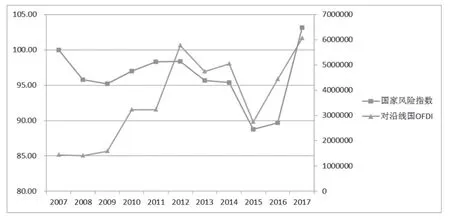

图2 中国对“一带一路”沿线国直接投资的国家风险指数走势(2007—2017)

由图2指数走势来看,当下我国对外直接投资战略“一带一路”转型所面对的国家风险虽已创出新高,但总体风险尚可控制。若将国家风险指数与对沿线国直接投资总额叠加在一起,如图2所示。一个值得注意的现象是,2008—2012年,我国对沿线国直接投资的增加并未改变国家风险指数的变动趋势,基本维持在95—99区间内震荡,而2015—2017年对沿线国投资的再次活跃却推升国家风险指数的猛升。

进一步考察63个沿线国OECD国家风险评级结构,可知,风险较高者最多,约有四成,其次为风险中等者,约三成,两者总和占全部样本的76.2%。2008—2012年间,我国对沿线国投资虽增长较快,但多投向风险水平中低的国家,即风险评级4级以下,指数波动较平稳。2013年后,我国政府着力推进“一带一路”建设,随着与沿线各国政治互信不断加深,一些高风险国家的市场需求受到国内关注。受益政策支持力度的加强,国内资本也尝试提升风险偏好,“试水”俄罗斯、越南、巴基斯坦、塞尔维亚、哈萨克斯坦等风险较高国家,以致近年来国家风险指数一路走高。

OECD将国家风险定义为,参与国制度引发的转移、兑换风险(如政府实施资本或外汇管制,阻止经济实体将当地货币兑换成外币,或将资金转移给国外债权人)及不可抗力风险(如战争、征用、革命、内乱、洪水、地震等)。①http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/。参照该定义,可知上述高风险国家多为地缘政治风险高发国。倘若未来几年,我国资本仍流向周边热点国家,则总体风险水平还将在现有基础上进一步攀升,有关企业应提前做好风控管理。

五、结论与建议

深度卷入全球分工体系的中美两国,其经济失衡的消解对世界经济秩序的重构,意义重大。不同于美国的消极保守,中国以一种更加开放、更加负责任的大国姿态处理自身经济的内外失衡。基于这一理念,我国领导人先后提出“一带一路”战略构想及“人类命运共同体”倡议。“一带一路”有益中国经济转型升级,有利各国共享发展红利,有助全球经济再平衡。随着这一顶层设计的深入推进,我国对外投资结构愈发多元化,这虽使国际市场风险被有效分摊,但中国企业“走出去”将面临新的更加复杂的外部环境。

本文研究证实,“一带一路”倡议虽于2013年提出,但我国对外直接投资构成中,沿线国所占份额自2009年后就已快速增长。在产业选择上,制造业、生产性服务业、金融业及信息技术业受到更多关注,且投资态度更积极,投资方式更多样,融资来源更多元。无疑,我国对外直接投资在地理结构、产业结构、投资方式等多个方面得到了全面优化。投资效率虽因此不断提升,但以OECD 国家风险评级数据为基础构建的国家风险指数显示,由于近两年国内资本流向周边热点国家,在地缘政治风险的推升下,国家风险指数一路走高,相较最低点88.76(2015),两年上升16.19%,增加较快,需警惕。

针对国家风险指数不断上升,本文建议:(1)政府与各类智库加强“一带一路”国家风险研究,绘制国家风险地图,编制风险预警指数,为企业对外投资提供专业化、定制化的国家风险管理服务;(2)企业应重视尽职调查在国际经济合作中的风险防控作用,加强项目风险的评估、管理与危机应对工作;(3)重视国别风险差异,选择适宜投资策略,充分发挥第三方力量。对中东政治风险较高的国家,投资应慎重。东欧国家整体风险虽低,但存在一定的经济金融风险,投资此类国家,企业应与银行积极合作,充分发挥其资金风控特长。东南亚国家社会政治风险突出,与之往来,企业应借助政策性保险机构适度转移此类风险。