基于语料库的《孙子兵法》生态翻译学解读

——以林戊荪和翟林奈英译本比较为例

2021-03-11李芙蓉

李芙蓉

(1.安徽交通职业技术学院 文理科学系,安徽 合肥 230051;2.上海外国语大学 英语学院,上海 200083)

中国文化传播外译是关键。张薇提出充分发挥译者的主体性、灵活转换“三维”以实现译者适应和选择的过程[1];《孙子兵法》译本研究方面,李志敏从近10年突变术语与英译本相关的关键词分类角度,提出除《论语》《三国演义》《道德经》外,《孙子兵法》位列第四。从国人英译本海外接受角度,李宁选择中国典籍海外传播最成功的作品之一《孙子兵法》,指出接受状况与译本的可读性、流通量、保有量和关注度密切相关[2]。

《孙子兵法》英译本研究多停留在内省式的研究方法,缺乏数据的科学性和结论的实证性。作为兵学最高经典,其具有文学、军事和哲学的三大层次。美国战略学家约翰·柯林斯认为,孙子是古代形成战略思想的第一人[3],其博大精深的哲学思想和思维范式堪称中国优秀传统文化的精髓:“天地人”的宇宙观、“善出奇者,无穷如天地”的圣人之心、“兵者,国之大事,死生之地”的《周易》渊源、“知彼知己、知天知地”的四知之法等。

一、生态翻译学中译者的主导地位

诞生于中国本土的生态翻译学,强调“整体综合”的生态译学整体观,以中国传统文化的经典生态智慧为重要思想依归,以适应选择理论为探讨具体翻译问题的原则,以翻译生态、翻译文本和翻译群落为研究对象,研究译境、译本和译者间的关联序链和动态平衡关系。

作为翻译生态体系的重要组成部分,翻译群落与具体的翻译活动相互作用。作为翻译群落代表的译者,与这个集合体中的一切“他者”,如读者、作者、出版者、资助者、评论者、研究者等相互关联和制约,构成翻译生态体系中的“人本”生态系统[4]。生态翻译学超越传统译学的静态单一性,更关注翻译群落中“人”的问题。

伴随着20世纪70年代西方翻译研究转向译者,生态翻译学适时提出“译者中心”理念。“译者中心”是对翻译过程中“原文中心”和“译文中心”的平衡和解构[5]。翻译过程是“译者中心”的取向,而“译者主导”是其本质内涵[6]。译者作为原文-译者—译文间的重要一极,受到自身的生存境遇、知识架构、职业素养、审美情趣、人生感悟等多方面制约和影响,以文本为依托,以跨文化信息转换为宗旨,创造性地完成对文本进行移植的适应选择活动。

二、《孙子兵法》两个英译本的译文风格

起源于描写性译学和语料库语言学融合的语料库翻译学有别于传统的规定式或内省式研究方法,采用数据统计和定性研究,系统分析翻译本质和翻译过程的研究[7]。

根据译本的影响力,选取林戊荪和翟林奈两个英译本为研究对象。林译本于1996年入选《大中华文库》,因其蕴含极强的文化背景知识,在海内外广受欢迎。翟林奈是汉学家兼翻译家翟理斯之子,1910年版的《孙子兵法》译本是被公认具有学术价值的英译本,影响深远。收集林戊荪和翟林奈英译本全文,自建一个小型的可比语料库,使用AntConc、PowerConc对高频词、关键词和独特词进行可视化描述,对不同译者文化词处理和辞格翻译策略进行分析和解释。

1.高频词

译本中出现频率最高的词被定义为高频词。用AntConc中Wordlist统计的词表,依据出现频率的高低排序,林译本使用最多的六个单词分别为the(659)、and(343)、to(337)、of(301)、is(275)、 a(202),翟译本使用最多的六个单词与林译本相似,只是顺序和频率稍有不同,分别为the(636)、of(356)、to(341)、and(286)、is(202)、 a(202),高频词中虚词居多,实词高频词(出现十次以上)基本相同或相近,包括enemy、army、victory、attack、ground、fight、position等。高频词选择上的相似性体现译者在翻译过程中的主导地位,两个译本呈现出译者对原著的理解基本相同。

2.关键词

作为语料库语言学的重要分析手段,关键词表反映目标语料中显著性高频于对照语料的词项。用AntConc中Keyword List指令,检索出林译本高于翟译本的关键词;同时,也可以检索出翟译本高于林译本的关键词(见表1)。

表1 林译本和翟译本关键词对比表

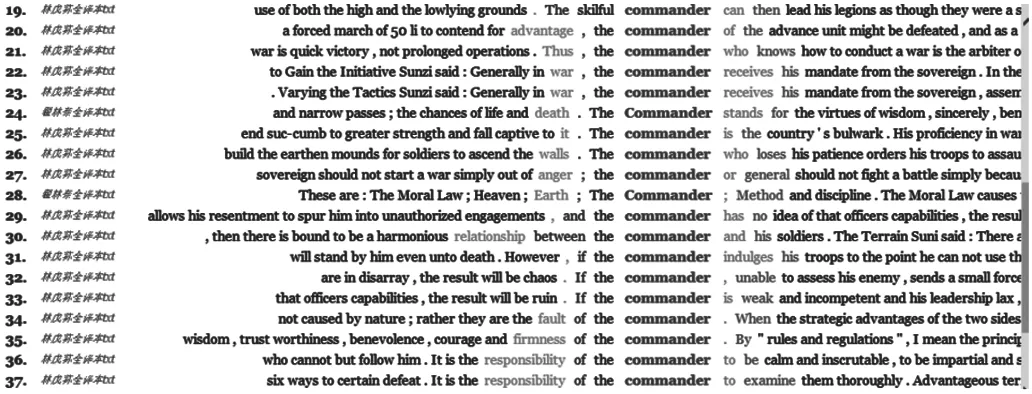

将两个译本比较,发现林戊荪使用的高频词commander在翟译本中只出现两次(见图1),分别是“五事”“七计”中对“将”的译文(the Commander),以及智、信、仁、勇、严的“为将五德”(The Commander stands for the virtues of wisdom, sincerely, benevolence,courage and strictness[8]3)。而林译本选用commander。

图1 两个译本关键词commander对比

不同译者对“将”的理解产生分歧,林译“将”多用commander,而翟译文更倾向用general。如《孙子兵法》“军争篇”中“将受命于军”,林译为:The commander receives his mandate from the sovereign[9]59;翟译为:The general receives his commands from the sovereign[8]69。不同译文彰显译者不同的文化背景,古汉语“将”本意指“带领”,引申为“军衔的一级”或“统帅、指挥”[10],中国象棋中“帅”的英译(Commander in Chief)可见一斑。林戊荪取“将”的含义为“指挥官”,并非特指元帅之下,校官之上的军阶名;而翟林奈按照军衔译为“上将”。

3.文化词

有学者研究表明《孙子兵法》中“道”字多达24处[11],10个“全”字,79次出现“知”,含义大不相同。追溯《孙子兵法》的思想渊源,重视文化传统是行文的显性标志。

翻译研究本质上是一门交叉学科,文化现象应作为语料库翻译学的研究对象[12]。“行军篇”的篇名译法林译和翟译就体现了对中国文化的不同表达。“行军”应理解为两个并列动词,有“部署军队、安营驻军”的双重含义,林译为:Deploying The Troops。林戊荪是我国著名的中译外学者,资深翻译家,其提出过翻译“五步法”,对典籍重译有着深刻的见解,认为译者应对原文兼具宏观和微观视角,文化差异的意识和强烈的责任感。译者应为读者解惑,通过译文积极帮助他们理解译文文化。而身为汉学家的翟林奈却没有体会到《孙子兵法》第九篇的认知体系,按字面直译为The Army on the March。

两位译者对原著的文化内涵在把握上也有异曲同工之妙。孙子在“谋攻篇”提到战略上的全胜是“不战而屈人之兵”。如何实现这样的全胜之道既依靠军事行动的“伐兵”“攻城”,又凭借政治战略上的“伐谋”“伐交”。“知胜有五”“非战”“非攻”“非久”才能实现“全争于天下”的全胜战略。林戊荪将“不战而屈人之兵,善之善者也”译为“To break the enemy’s resistance without fighting is”[9]21,林戊荪的选词打破(break)、抵抗(resistance)、打斗(fight)更趋保守、温婉,体现孙子慎重用兵、安国全军的思想。句式上的省略也给读者意犹未尽之感,体现中国人思维上的含蓄、审慎。此外,“火攻篇”中“故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也(this is the way to keep the state secure and the army intact)”[10],林译本“intact”表示“完好无损”,有保全之意,契合孙子全胜战略的思想内涵。译文的处理体现译者别样的思维方式、背景知识和对跨文化的敏锐度,运用生态翻译策略和方法,进行优化选择,获取更高的适应选择度。

而汉学家翟林奈选词上有所不同,(Hence to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting[8]23)。“善之善”指最高明的用兵[13]。译者依归于原语生态,选取“supreme excellence”表示“最大程度的卓越”。句式的处理上,译文也保有原文的语言形式和句子结构,突出“善之善者也”的语义重心。动名词breaking和fighting的使用消减了动作的意味,语气温和,符合原作者的思路和思想情感。

4.辞格

修辞是翻译思想的观念母体[14]。作为中华文化的捍卫者和传播者,译文中无不体现三才者(天、地、人)的宇宙观和修辞的语言特征。

孙子“计篇”提到决定战争胜败的五项基本因素中,将帅位列第四。战场的原则处置上临危不乱、机断决策。要想真正做到“令民与上同意”,仁的道德感化力量不容忽视。对待兵卒如婴儿,“故可与之赴深溪”;如爱子,“故可与之俱死”(Because he cares for his soldiers as if they were infants,they will follow him through the greatest dangers. Because he loves his soldiers as if they were his own sons, they will stand by him even unto death[9]93)。

“溪”指小河,“深”在古汉语中可指“深入、重大”,此处喻指“危难的境地”。林戊荪采用归化的方式将“深溪”译为“the greatest dangers”;而翟林奈则直译为“the deepest valleys”,虽然从读者接受角度看,翟译文利于西方读者理解,但却欠缺中国古汉语文字表达的深刻含义。此外,虽然两位译者都运用形容词最高级,但林译文的“greatest”用以强调事物的极端性,体现受道德感化力量的影响(moral influence),将卒置之死地的险势和众志成城的气势显露无疑。同时,林译文处处彰显中国文化的深厚底蕴。“because”一词强调将领以情带兵,方能“爱而能令”“厚而能使”。

与西方战争论不同,中国人反对暴力制胜,诉诸谋略;反对大规模杀戮,寻求和平。上将的“料敌制胜”,是“动而不迷,举而不穷”,是“进不求名,退不避罪”,更是“知彼知己”和“知天知地”。孙子凭借寥寥数语“益”“力”“敌”“人”,运用押韵的节奏特点,突出其精兵思想。林译为“So long as you can concentrate your own forces, have a clear picture of the enemy’s situation and secure the full support of your men, that is sufficient”[9]83。多个动词并列把语势的急促和力量、中文的修辞魅力一一展现给读者,实现了内容和形式的统一。

前文林译对《孙子兵法》“深溪”的模糊处理,后文还是林戊荪对其的具化应用。“九地篇”中“兵士甚陷则不惧(When your troops are in the direst straits, they will not be afraid.)”[9]103“死且不北”“士人尽力”。“甚陷”指“身陷危险的境地”。翟译文(Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight[8]127)。“扔、抛”(throw)动作的急促感,否定词“no”的强调作用将士卒深陷危地、无所畏惧的画面展现出来。但原著“甚陷”译法较林译文模糊,直译为“无法逃脱的境地”,起不到唤起读者共鸣的作用。不同的是,林戊荪在理解原语文本基础上尽量“变换”头脑中已有的“生态”,大胆采用“补译”策略,对译文的翻译生态环境进行修补和重构,补足可能造成读者接受信息上的“缺损”。通过将危险具象为“深溪(straits)”,与前文构成关联序链,增强译文的可读性。林戊荪提及如何将中国修辞传递给西方读者时,指出汉语常用夸张(overstatement)和最高级,英语更倾向借助低调陈述(understatement),因此,语言转化时不得不淡化原文的夸大效果。林译本将汉语的“甚”转换成“可怕的(direst)”,温和的措辞有助于国外读者理解中国古代兵学的“爱卒”传统,字里行间也体现出中国人言表含蓄、话语婉转的辞格魅力。

三、结语

翻译并非一种纯语言的行为,其过程体现着文化与心理的建构,也是译者基于源语文化持有者基础上的再诠释。译者凭借各自的优势,适应翻译生态环境,选取最佳适应度的译文,实现翻译群落的生态平衡。译者主观能动性的发挥对译文带来交流的促进、文化的渐进、形象的塑造和语言的创新起到重要作用。

译者要积极主动地寻求翻译生态平衡。“小径入,大道出”[15]。译者有责任融入到翻译活动中,以中国典籍对外翻译为已任。统筹协调生态翻译视域下的各方关系,考虑多维度的适应性选择转换,实现译文的“整体和谐”。林译本19.18%的类符形符比,8.3的福莱士阅读难度级别[16]从另一个侧面反映出译者浑厚的文化背景,体现国人的文化自信和中国文化的对外传播意愿,而数据支持下译本的客观描述也体现了语料库翻译学的当代价值。