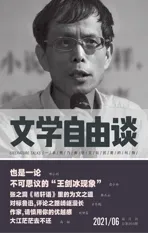

不可思议的“王剑冰现象”

2021-03-08唐小林

□唐小林

贾平凹在《朋友》一书中,写过一篇《读王剑冰散文》的文章,说:“数年前起,我注意了王剑冰。王剑冰是《散文选刊》的主编,编一本选刊,位置的责任必然使其心胸之宽博,目光之广大……但说老实话,还并未想到他的创作。在偶然地读到了他的几篇作品(后),为之一震……”一番故作惊讶的暖场之后,贾平凹对王剑冰的赞赏旋即进入高潮:“当今的散文写作,正处一段热闹期,遂使一批‘竖子’成名,如果仅从中国的中间东西画一条直线,东边余秋雨有余秋雨的面目,西边周涛有周涛的个性,中原郑州的王剑冰虽未有余周的极致,却有他的中庸,中庸并不是平庸,它有它的深厚和鲜活。”

如此这般的广告效应,使我从此知道,当下文坛有一个叫王剑冰的散文大师,并且在2008年,读了他刚出版的《散文时代》。虽然是新书,我也没读出什么新意。书中那些读后感似的综述文章,几乎都是蜻蜓点水,表达的观点大都陈旧不堪,且难以自圆其说。这让我觉得,王剑冰的文章,不但没有贾平凹所说的“深厚和鲜活”,反而流露出令人吃惊的浅薄和呆滞。从辞藻上来说,王剑冰的文字貌似很有诗意,但从写作观念上来说,其思维却非常陈旧,甚至极为可笑。他的审美趣味堪称奇葩,艺术鉴赏力极为靠不住。但吊诡的是,这样的散文作品,居然也能受到一些学者的盛赞,甚至出了《王剑冰研究》这样厚厚的理论专著——在这部书中,所谓的“研究”,更像是游戏比赛,甚至连文章标题,都是蹈袭“我的朋友胡适之”这样的把戏,令人忍俊不禁,诸如《我和王剑冰老师》《感觉王剑冰》《我和散文家王剑冰》《走近王剑冰》《我看王剑冰》《我读王剑冰》等等。事实上,这些友情吹捧文章,无非两种套路:一是为王剑冰站台叫好,二是把王剑冰打造成“大师”。

在这些研究者看来,王剑冰的“大师”身份是毋庸置疑的:“他是中国散文界中凸显的一座高峰……这次他来青岛讲学,我连续聆听了三场报告,当面感受大师的风采。”(侯修圃《走近王剑冰》)“读散文大师贾平凹与王剑冰的散文,感受刚好相反,不过都是给人以惊人的享受、酣畅的享受。”(余继聪《贾平凹、王剑冰散文散谈》)

岂止是能写“美文”,王剑冰更具“美男”资质,所到之处,无不受到明星般的追捧:“近期,我迷上了王剑冰。”“我觉得,剑冰先生的文字像他的人。他的人我见过,高高的个头,浓眉大眼,一身儒雅,书卷气很重,是个美男子。”(张桑麻《我看王剑冰》)想当年,有书商拿女作家的容貌作卖点,打造出“美女作家”的概念,以刺激读者,诱导大家消费;这已成为文坛的一大笑谈。想不到,王剑冰的“研究者”们依然如此老套。话又说回来,自古文人有美丑,只是人们还不至于以美丑论才华之高下。西晋的左思,虽说是个出了名的丑男,但照样不影响他的文章洛阳纸贵;潘安倒是绝世美男,可今天的读者谁还记得住他写过什么文章?文学史更不会因为潘安长得比左思好看,而褒潘贬左吧。

我之所以要批评王剑冰,并非仅仅针对他本人的创作,而是因为,在当下的散文写作中,确乎存在着一种不可思议的“王剑冰现象”,它代表着散文写作陈腐的艺术观念、固化的写作模式和矫情的无病呻吟。这些弊病,来自于瘫痪的审美艺术感觉。读这样的文字多了,读者的思维方式、审美判断,就难免会受到误导和潜移默化的伤害。

对“散文能否虚构”这个话题,王剑冰是这样看的:

如果现在还在执著地较真散文能不能虚构的问题,那一定是初学者的问题了。因为每一个实践者都已经解决了这个问题。即使是高喊散文不能虚构的作家,细观他的作品,也一定能够看到某些虚构痕迹。

谢有顺先生在《散文的常道》一书中说:“散文作为一种自由主义的文体,是最做不得假、最能照见写作者容貌和心思的。”散文的核心价值,一是自由,二是真实。在我看来,对当代散文写作误导最严重、破坏性最强的,就是一些著名作家在写作时,参与了一场不谋而合的集体造假。这种胡编滥造、任意虚构,已经使越来越多的读者彻底失望。他们宁可去玩微信、发表情包,也不愿意去读那种充满伪诗意的散文。

王兆胜先生在《新时期散文的发展向度》一书中指出,散文随笔若常给人以虚假甚至莫名其妙的感觉,其感人的力量也就无从谈起:“比如有人在散文中写自己的疯娘,读之确实令人感动。不过,有一天他突然告诉大家说,其实,那个疯娘并不是自己的亲娘,而是他所听到的故事,是别人的亲娘,于是读者马上有被骗之感,而原来所受的‘我’的疯娘的感动也就烟消云散了。因为在此作家欺骗了读者,也欺骗了自己的感情。”而我们所面对的现实却是,一些散文写作者依然执迷不悟地在胡编滥造的道路上一意孤行,甚至互相竞赛,掀起了一场又一场争相造假的写作浪潮。

王剑冰的这种“散文观”,与他对一些散文名家的评价互为表里。比如他谈杨朔的散文——

杨朔是五六十年代出现在中国文坛的一位最杰出的散文家,他以“诗体散文”风格独树一帜。

杨朔散文是五四以来朱自清为代表的一派散文传统的继承和发展。

没有杨朔散文,不一定有新时期散文的觉醒与大发展。因此说,杨朔散文在中国散文发展历史中,是不能抹掉的一笔。

很难想象,这些言论会出自有“大师”之誉的王剑冰之口。试问,新时期散文的觉醒和大发展,难道是受杨朔影响?杨朔散文程式化的写作、小说性的虚构、曲终奏雅无限拔高的套路,以及打了鸡血似的兴奋、莫名其妙的矫情,对散文写作的误导和伤害,可说是积重难返。这样的现象,早已引起学界的警惕,但王剑冰却从来就没有丝毫的反省,反而如此赞美。这究竟是他的审美鉴赏能力出了问题,还是其背后另有原因?

在评论余秋雨的作品时,王剑冰不顾事实,有失公允地采取了选择性的“失明”——

余秋雨的散文让我们看到一个学者型作家严于治学,谨于创作的认真态度。

正是由于有了一个余秋雨才使得散文界发生了一场革命。

金文明先生《石破天惊逗秋雨》,找出了一百二十条文史错误,对做学问的严肃性提出了警示。当然,也可以从另一个角度看,余秋雨进行的是文学创作,是一种粗放的文化概念,他(它)同细研的文史资料不一样,细节上免不了会疏漏。

韩石山先生曾一针见血地说,余秋雨“犯了散文写作的大忌,把散文当小说来写,误导读者,欺哄读者”。王剑冰明明知道,余秋雨的文章已被金文明先生指出了一百二十条文史错误,按照出版标准,这样的书连合格的出版物都谈不上,它的作者怎么会是一个“严于治学,谨于创作”的学者型作家?王剑冰甚至说:“余秋雨进行的是文学创作,是一种粗放的文化概念,他(它)同细研的文史资料不一样,细节上免不了会疏漏。”他有什么理由为余秋雨文章中的错误打圆场、乱埋单呢?

对二月河,王剑冰也是赞赏有加——

二月河的皇帝系列得到了社会承认,其创作初衷竟有了一篇文字。《雍正一书的构思始末》从雍正说开去,纵论历史、解读皇帝,不偏倚,不流俗,真实地展现自己的观点,读来很有嚼头。作家对艺术的理解及探索的形式越来越广阔,理性的思索变得形象而直观。

在二月河迷恋的清朝,那些可怜的知识分子,哪怕是噤若寒蝉,一不小心,脑袋照样会落地,其死亡之惨烈,遭受株连的人数之多,旷古绝今,极为罕见。二月河的皇帝系列小说,宣扬“唯皇史观”,为暴虐无道、杀人如麻、大兴文字狱的清朝皇帝大唱赞歌。在他的笔下,无论康熙,还是雍正、乾隆,都成了励精图治、勤政爱民的好皇帝,他们创造了政治经验、社会发展、文化建树等方面的鼎盛时期。这种颠倒黑白、篡改史实的“历史小说”,竟然能“得到了社会承认”?这未免太看低读者的判断力了吧?

王剑冰还有一个独特的“散文-美女说”:

散文成为美女是可以的,散文的美同美女的美相联系起来,还有什么不好呢,或是上半身美,或是下半身美,或是前边看了美,或是后边看了美。

将美女与散文捆绑在一起,这只能说明,王剑冰的潜意识还停留在消遣女性的“男权”层面,与真正的艺术追求和审美鉴赏无关。基于这种观点,王剑冰的散文创作也常常流露出品鉴女性、消费女色的心理——

沿着湖快走去的时候,一排柳歪着扭着的(地)浸泡在水里,像是一群撩起群裾,仍在梳洗的少女。

——《明湖春柳》

瑷珲,你的名字是那么美丽,又是那么忧伤,你就像一位曾经被侮辱的少女,用一种只有你自己知道的目光凝视着曾经的朝阳。

——《黑河行吟》

那是一双圣洁的物件,平时是不能挂在嘴边上的,更是不能毫无遮拦地入眼的。怎么就直接地裸露在了那里,怎么就那般真实、圆润,甚至乳头凸显,甚至感觉还有乳晕。

——《浪哨·梳花》

那山不是石头做成,是女人做的,女人的胸女人的腰女人的臀女人的各种姿态媚成了这片山。

——《荔江之浦》

看到这些文字,我不禁想起了朱自清的《荷塘月色》。余光中曾批评朱自清“好用女性意象”:“这样的女性意象实在不高明,往往还有反作用,会引起庸俗的联想。”可以说,《荷塘月色》为散文写作开了一个烂俗的头儿,以至于许多散文作者把这种“香艳体”文章视为瑰宝,前赴后继地沿袭这条“贩卖女色”之路一路狂奔。梁衡如此,周涛如此,王剑冰照样如此。

不得不说,“散文-美女说”是王剑冰对当代散文的巨大“发现”。必须指出的是,在当代文坛,用女色来挑逗读者,已成家常便饭;但批评家对这种过度的描写,却丝毫不能进行任何学术性的批评,否则,就会被污蔑为“卫道士”。

王剑冰的散文,想象贫乏,比喻俗套,思维陈旧,逻辑不通,几乎可以用八个字来概括:无聊,冷酷,矫情,忽悠。

很难想象,一个作家究竟要有多么无聊、才会把文章写得如此粗俗不堪:

我曾在杂花乱草过人的小道上放了一次“水”,偷儿似的东瞅西望,唯恐来个人看见不雅之举,过后我笑了。

——《写意渤海湾》

大表姐是女的,他竟然看我大表姐的屁股,三叔都不让我看,一瞪眼把我瞪跑了。

——《那年好大雪》

晚上二孬就做梦了,只要一看见二妞二孬就做梦,二孬就是做这种梦的时候,被人脱去了裤衩子。有人说,脱二孬裤衩子的时候,二孬的家伙像个柳木橛子支棱着,荒野里支个帐篷似的。

……

鸡也不像人,不会在晚间弄出什么令鸡喜欢的事体。鸡和狗都喜欢在白天给人做榜样。……猫身上是带电的,一只公猫和一只母猫带的电是不一样的,两只猫电在一起的时候,整个夜都带了那种电能。

——《瓜庵》

也不是只有王剑冰有这种趣味。越写越无聊,甚至拼命往裤裆下面写,仿佛已成为一种风尚。在许多作家的笔下,我们随时都可以看到这种无聊透顶的文字,比如周涛笔下的猫、贾平凹笔下的驴、刘亮程笔下的马。这样的写作,究竟有何艺术性?他们为何要争先恐后地搞这种“写作大赛”?那些文学期刊为何又乐此不疲地刊用这样的作品?

如果不是读王剑冰的《经历与表达》,我根本就想象不到,唐山大地震这样惨烈得无法想象的大灾难,在王剑冰的笔下,居然变成了上天开的一个玩笑,甚至是一件“大好事”:

没有谁能想到,唐山会和一场地震连在一起。当上天要把地震这个东西扔给唐山时,也许是想和当时这个产值占全国百分之一的重工业城市开个不大不小的玩笑。……老天也许出于某种妒忌,或者说想做一次试验,就把一个地球上四百年未遇的特大地震扔给了唐山。世界上谁能活四百岁呢?即是说这之前没有谁体验或者见识过这么大的地震。搬出联合国所有资料,也未能见到这么一次对人类毁灭最大的灾难。于是唐山又出了一个产品,创了个国际名牌。现在全世界都知道中国的唐山了,死去的唐山人和活下来的唐山人又有了新的自豪。他们以自己的身心为这个地震做了一次死亡试验与生存方式的试验。

写完这段文字之后,王剑冰也跟着自豪起来:“地震给了唐山巨大的损失,也给了唐山巨大(的)精神财富,那便是唐山精神。”

唐山大地震这场史上罕见的惨烈无比的大灾难,不仅是所有唐山人永久的痛,也是中国人心头永久的痛和全人类永久的痛,却被王剑冰说成“精神财富”。难道那些死去的生命不值得珍惜,而让唐山“出名”才是值得骄傲的?地震中的死难者,是在以自己的死亡创造“产品”、创立“国际名牌”?这是什么逻辑?如果不是无视死者的尊严,谁能如此强行为死难者“代言”?如果说,“消费女性”还是对人性的利用,那么,“消费灾难”则是对人性的蔑视。

许多读者曾经以为,矫情和煽情,是余秋雨散文彻底崩盘的致命伤,殊不知,文人之间恶习的传染速度,并不逊于流感病毒。且看这一段文字:

我真的不知道,你在那里等我,等我好久好久。我今天才来,我来晚了,以致使你这样沧桑。而你依然很美,周身透着迷人的韵致。真的,你还是那样纯秀、古典。只是不再含羞,大方地看着每一位来人。周庄,我呼唤着你的名字,呼唤好久了,却不知你在这里。周庄,我叫着你的名字,你比我想象的还要动人。我真想揽你入怀。

如果不看作者名字,我们很可能会误以为,这是余秋雨的手笔。其实它是王剑冰《绝版的周庄》里的文字。此文早已于十多年前,以一堵老墙的形式,碑刻于周庄蚬园路。这样的文字,与其说是在抬高周庄、美化周庄,倒不如说是在贬低周庄、给周庄抹黑。作为享誉海外的“中国第一水乡”,周庄哪里会把一身的沧桑归因于王剑冰的“迟到”?它用得着依靠这种文字来打扮自己吗?

王剑冰写周庄,似乎是蹈袭电视剧《新白娘子传奇》主题歌《千年等一回》的思路。周庄与王剑冰之间,真的就像白素贞和许仙,有着浪漫无比的传奇故事,和值得倾其一生痴情等待的千年爱情吗?王剑冰不是许仙,但他却固执地以许仙自况,而把周庄臆想成白娘子,自作多情地表白“我真的不知道,你在那里等我,等我好久好久”,仿佛他真的在前世与周庄签订过海枯石烂的婚姻之约似的。那场景,好像一个痴汉情种醉入洞房,打个酒嗝对新娘说:阿周,你比我想象的还要动人,我真想揽你入怀……

就作品的数量来说,王剑冰确乎是高产的,但其中不乏走马观花的应景之作,和舌灿莲花的商业软文。看得出来,这些软文大多是外出“采风”之后,为某些名胜古迹和旅游景区所写的“广告文学”。

如今的散文,已经被折腾成了一种颇不受待见的文体。一些散文家的出场方式,就像明星走穴跑场子,以“采风”的名义,从这个景点赶到另一个景点,为某些旅游开发商写一些“到此一游”“此乃人间仙境”之类的“广告软文”。这几乎成了某些散文家的常态。

王剑冰的《观音山》,处处弥漫着浓郁的商业气息,分明就是一篇典型的“广告文学”。王剑冰借文中人物之口,说观音山“一千多年前就是佛教圣地,后梁时期山顶就有观音禅寺”。但笔者从广东省佛教协会发布的《广东佛教的传播和发展》一文中,根本就看不到有关观音山一丝半点的记载。事实上,《南方日报》2010年发表的《观音山:建设岭南佛教文化旅游圣地》一文,已经对观音山的来龙去脉讲述得非常清楚:“观音山,作为集宗教文化和生态文化于一体的主题公园,多年来致力于实施文化带动战略,打造健康文化旅游品牌,通过开发建设和举办各类活动,从一座普通的山头变成了‘南天圣地、百粤秘境’的岭南佛教名山,成为东莞乃至广东省重要的休闲旅游目的地。”两相比照,我们不能不感到,王剑冰的“忽悠”实在是太厉害了:一座原本普通的“山头”,一个倾力打造的“主题公园”,经过王剑冰的“生花妙笔”,一眨眼就成了一千多年前的佛教圣地。

《观音山》中还写到了陪同王剑冰的景区工作人员梅菊,一位因为失恋,从江西来到这里修心的年轻女孩:“最初的那会儿,梅菊连死的心都有,孤独、痛苦、迷茫,不知该怎样活下去”。来到观音山后,她每天拜观音菩萨,从此痛苦不再,人生发生了华丽的蝶变,不仅生活中的阴霾一扫而光,而且心情非常阳光,每年都为观音山策划相亲会,把观音山打造成 “鹊桥会”——一句话,观音山无所不能,不仅具有治愈失恋的功效,还具有为尘世间的红男绿女传情达意、牵线搭桥的媒人功能。

在此,我想请教王剑冰:你所写的这些故事,究竟有多少真实性?如果文中的梅菊是真的,那么,一个未婚女孩,怎么会将个人隐私,倾筐倒箧地向一个陌生的男人和盘托出?因为这个陌生人是作家?但保护他人隐私,是一个写作者必须遵守的最基本的底线啊,他怎么可以将一个女孩的个人隐私写在文章里,令其暴露在光天化日之下?

写散文绝不是写广告软文,但王剑冰似乎已经把散文当成了广告文案来写,并且对这样的“广告文学”心醉神迷,乐此不疲。