谷氨酸脱羧酶抗体和血尿C 肽在儿童糖尿病诊断中的临床意义

2021-03-07徐江涛

徐江涛

(河南省儿童医院/郑州大学附属儿童医院/郑州市儿童感染与免疫重点实验室, 河南 郑州450018)

谷氨酸脱羧酶抗体是近年来新发现的一种糖尿病患者胰岛B 细胞自身抗体, 该抗体与胰岛B 细胞功能、 糖尿病进程密切相关, 可将其作为检测糖尿病有效指标之一[1]。 血C 肽及尿C肽是判断糖尿病患者胰岛B 细胞功能的重要指标。 测定糖尿病患儿的谷氨酸脱羧酶抗体与血C 肽、 尿C 肽, 可有效评估糖尿病进程及胰岛B 细胞功能[2]。 本研究探讨谷氨酸脱羧酶抗体和血尿C 肽在儿童糖尿病诊断中的临床意义, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择我院2017 年1 月至2020 年8 月收治的2型糖尿病患儿 (A 组)、 1 型糖尿病患儿 (B 组)、 正常健康儿童 (对照组) 各36 例。 对照组: 男19 例, 女17 例, 年龄5 ~14 岁, 平均年龄 (8.48 ± 2.84) 岁; A 组: 男15 例, 女21 例,年龄5 ~ 15 岁, 平均年龄 (8.38 ± 2.34) 岁; B 组: 男16 例,女20 例, 年龄4 ~ 15 岁, 平均年龄 (8.93 ± 2.93) 岁。 三组的一般资料比较无统计学差异 (P>0.05)。 A、 B 组患儿均符合WHO 糖尿病诊断标准[3], 患儿及其家属自愿签署知情同意书。

1.2 方法采用电化学发光法检测所有儿童的血清谷氨酸脱羧酶抗体指标, 采用放射免疫分析法测定尿C 肽与血C 肽。 抽取清晨空腹静脉血进行测定, 采血完成后让三组儿童立即进食100 g 面粉馒头, 于进食后1 h、 2 h、 3 h 抽取静脉血, 离心后留取血清, 置于-20 ℃存放备用, 尿液置于-4 ℃保存, 记录24 h 尿量, 离心处理后, 使用1 mmol/L NaOH 调节pH 值, pH 值维持在7 ~ 8, 置于-20 ℃备用。

1.3 观察指标记录三组儿童的24 h 尿C 肽分泌总量、 谷氨酸脱羧酶抗体检测结果、 馒头餐试验各个时段的血C 肽浓度。

1.4 统计学方法采用SPSS 25.0 统计软件处理数据, 计量资料用t 检验, 计数资料用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 24 h 尿C 肽分泌总量A 组的24 h 尿C 肽分泌总量高于对照组与B 组, 对照组的24 h 尿C 肽分泌总量高于B 组 (P<0.05)。 见表1。

表1 三组的24 h 尿C 肽分泌总量比较 (±s, μg)

表1 三组的24 h 尿C 肽分泌总量比较 (±s, μg)

注: 三组间比较, P <0.05。

组别 n 24h 尿C 肽分泌总量A 组 36 37.48±11.43 B 组 36 11.48±9.38对照组 36 28.48±3.91

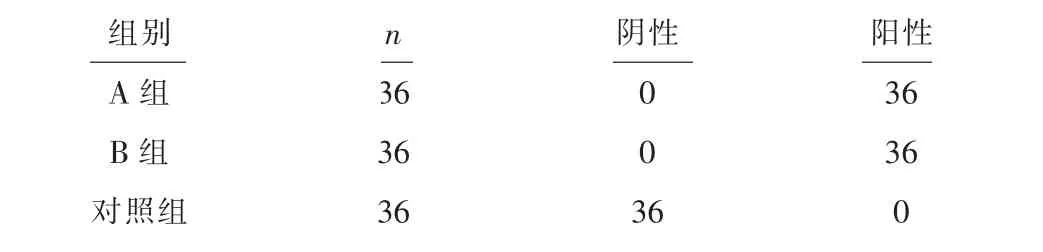

2.2 谷氨酸脱羧酶抗体检测结果对照组为谷氨酸脱羧酶抗体阴性, A、 B 组为谷氨酸脱羧酶抗体阳性 (P<0.05)。 见表2。

表2 三组的谷氨酸脱羧酶抗体检测结果比较 (例)

2.3 馒头餐试验各时段血C 肽浓度三组各个时段的馒头餐试验血C 肽浓度对比, 对照组于1 h 后达到高峰, 3 h 明显下降,下降幅度较大; A 组于2 h 达到高峰, 3 h下降幅度较小, 与对照组相比, 3 h 浓度较高; B 组各个时段的血C 肽浓度明显低于对照组 (P<0.05)。 见表3。

表3 三组的馒头餐试验各时段血C 肽浓度比较 (±s, pmol/mL)

表3 三组的馒头餐试验各时段血C 肽浓度比较 (±s, pmol/mL)

注: 与对照组比较, *P <0.05。

组别 n 0h 1h 2h 3h A 组 36 0.48±0.16* 1.16±0.42* 1.63±0.31* 1.48±0.33*B 组 36 0.21±0.15* 0.39±0.21* 0.49±0.33* 0.37±0.11*对照组 36 0.41±0.12 1.74±0.31 1.25±0.31 0.63±0.31

3 讨论

儿童糖尿病是指15 岁及以下儿童患有糖尿病, 其发病率与民族、 地区等因素有关。 1980 年我国对14 个省份的14 万儿童进行调研, 儿童糖尿病的患病率为5/10 万, 且男性患病率与女性无明显差别。 随着我国经济水平的提升, 肥胖儿童人数增加的同时, 糖尿病儿童人数亦不断增加[4]。 谷氨酸脱羧酶抗体是临床上用于诊断糖尿病的免疫学指标, 对于1 型糖尿病、2 型糖尿病的早期诊断具有较高的临床价值[5]。 由于糖尿病起病较为隐匿, 待确诊时患者的胰岛B 细胞已经遭受不同程度的损伤, 此时患者的胰岛B 细胞尚有一定的分泌功能, 胰岛B 细胞自身抗体检测多显示阳性。 若检测患者的谷氨酸脱羧酶抗体, 则可发现其胰岛素分泌功能出现退化, 随着疾病的进展,胰岛素分泌不足, 需要进行胰岛素治疗[6]。 与2 型糖尿病不同, 1 型儿童糖尿病属于急性起病, 迅速进展为胰岛素缺乏状态, 通过检测糖尿病患儿的谷氨酸脱羧酶抗体, 计算阳性检出率, 以判断患儿的疾病分类及进程, 具有较高的诊断价值。

谷氨酸脱羧酶抗体导致体内胰岛素缺乏的机制可能是改变了谷氨酸脱羧酶的生物活性, 也可能是破坏了体内胰岛B 细胞, 而谷氨酸脱羧酶抗体阳性则提示患者体内的内源性胰岛素分泌异常[7]。 本研究结果显示, 对照组为谷氨酸脱羧酶抗体阴性, A、 B 组为谷氨酸脱羧酶抗体阳性, 表明正常儿童的谷氨酸脱羧酶抗体显示阴性, 1 型糖尿病与2 型糖尿病患儿显示阳性, 故而谷氨酸脱羧酶抗体是目前用于诊断1 型、 2 型糖尿病的可靠指标。 血C 肽、 尿C 肽均为胰岛素原经酶分解所得, 血C 肽可反映当时的瞬间值, 而尿C 肽可反映某个时间段的胰岛B 细胞功能, 加之尿C 肽留取较为方便, 无需抽血, 患者的接受程度更高, 也是近年来临床上用于评估糖尿病儿童胰岛B 细胞功能的一个重要指标[8]。 本研究结果显示, A 组的24 h 尿C肽分泌总量高于对照组与B 组, 对照组的24 h 尿C 肽分泌总量高于B 组 (P<0.05); 三组各个时段的馒头餐试验血C 肽浓度对比, 对照组于1 h 后达到高峰, 3 h 明显下降, 下降幅度较大; A 组于2 h 达到高峰, 3 h 下降幅度较小, 与对照组相比, 3 h 浓度较高; B 组各个时段的血C 肽浓度明显低于对照组, 表明结合血C 肽及尿C 肽指标来判断患儿的糖尿病分型及胰岛B 细胞功能是较为可靠的, 有利于医生了解患儿胰岛B 细胞的演变过程, 为临床治疗提供可靠的诊断依据。

综上所述, 谷氨酸脱羧酶抗体和血尿C 肽均为儿童糖尿病免疫学指标, 联合检测糖尿病患儿的谷氨酸脱羧酶抗体和血尿C 肽指标, 能够有效判断儿童糖尿病分型及胰岛B 细胞功能,具有较高的诊断价值。