体育非遗与全域旅游融合发展的智慧治理路径研究

2021-02-21刘瑛,赵犇

刘瑛,赵犇

摘要:体育非遗与全域旅游融合发展,是“文化强国”“体育强国”背景下激活我国体育非遗创新发展的新思路。针对体育非遗融入全域旅游过程出现的治理主体不配适、治理体制发展不健全、治理效率低等问题,提岀了“驱动创新”取代“要素创新”的新思维及实施智慧治理的新模式。面对现代化治理转向“社会服务型”、体育非遗市场化的需求和人工智能、大数据等新技术发展的现实,力求夯实智慧治理的基础条件。在此基础上,笔者提出了智慧治理的新路径:构建跨部门治理路径,形成优势互补的智慧治理新格局;筑牢智慧治理的制度屏障,推动体育非遗产业化的高效治理;探索智慧治理的多链机制,构建基于“人民满意”的高效治理。

关键词:体育非遗;全域旅游;智慧治理

中图分类号:G80-051文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)04-0010-09

Intelligent governance path of integrated development of sports intangible

cultural heritage and global tourism

LIU Ying1,ZHAO Ben2

1.College of Physical Education, Datong University, Datong 037009, Shanxi, China; 2. School of Physical Education and Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China

Abstract:The integrated development of sports intangible cultural heritage and global tourism is a new idea to activate the innovation and development of sports intangible cultural heritage under the background of "cultural power" and "sports power". Aiming at the problems of unsuitable governance subject, imperfect governance system and low governance efficiency in the process of integrating sports intangible cultural heritage into global tourism, this paper puts forward a new thinking of "driving innovation" instead of "factor innovation" and a new mode of implementing intelligent governance. The transformation of modern governance to "social service", the demand of sports intangible cultural heritage entering the market, and the development of new technologies such as artificial intelligence and big data will lay a solid foundation for smart governance. On this basis, this paper puts forward a new path of smart governance to solve the problems: building a cross sectoral governance path to form a new pattern of smart governance with complementary advantages; building up the system barrier of wisdom governance and promote the efficient governance of sports non heritage industry; exploring the multi chain mechanism of smart governance, and building efficient governance based on "people’s satisfaction".

Key words:sports intangible cultural heritage; global tourism; wisdom governance

“體育非遗”,全称体育非物质文化遗产,是指那些被各群体或个人视为文化财富重要组成部分的具有游戏、教育和竞技特点的运动技艺与技能,以及在实施这些技艺与技能的过程中所使用的各种器械、相关实物和空间场所,典型代表有蹴鞠、赛马、赛龙舟、重刀武术等等。体育非遗是弘扬优秀体育文化和传播中华文明的重要载体。2019年9月发布的《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》,将“开展传统体育类非物质文化遗产展示展演活动”上升为“体育强国”战略的实施路径。在此背景下,将具体项目(如,冰雪运动、射箭、骑马、赛龙舟、打陀螺)与旅游、文化项目融合发展,并结合当地的具体情况进行整合、创新,既可推动旅游产业的优化升级,又能够带动群众体育消费的升温。然而,既往体育非遗融入全域旅游的进程中,市场规模小、群众需求与政策决策脱钩等问题突出,尤其是“自上而下”的“以管为主”的线性治理模式,难以将体育非遗融入全域旅游的问题亟待解决\[1\]。基于这一现状,本研究以“创新驱动”取代以往的“要素驱动”,在寻求智慧治理的新平台、新实践与新功能的基础上,对体育非遗与全域旅游融合发展与治理的现状进行剖析并提出对策,期望为推动我国体育非遗文化的发展和繁荣提供参考。

1体育非遗与全域旅游的融合发展现状

“全域旅游”的概念,最早由国家旅游局长李金早于2015年提出,指在一定区域内,以旅游业为基础、区域协调发展理念为指导,驱动区域内的相关旅游资源、产业、生态环境、公共服务、政策法规、文化等要素的有机整合,促进旅游业与区域经济协调发展的一种融合模式。

近几年,国家从全局视角提出全域旅游的发展要求,《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》提出了“从封闭的旅游自循环向开放的‘旅游+’转变”的指导思想。体育非遗作为地域性很强的固有资源,融入“旅游+”模式中,这是探索我国体育产业高质量发展的一次新革命。体育非遗融入全域旅游,必将孵育出一批刺激群众体育消费的新业态。这里的“新业态”,特指依据“共建共享”发展理念,将体育非遗项目、旅游、文化、商业、体育非遗文化遗址等元素融合后,形成相互促进的复合型产业链\[2\]。

目前,体育非遗融入全域旅游的新业态,主要有体育非遗旅游线路、节庆日展演活动、文化展览馆三种形式。(1)体育非遗的旅游线路。从市场角度看,旅游日益多元化、个性化的体育消费需求催生了各类体育非遗的旅游线路。比如“体育非遗+研学活动”“体育非遗+民宿”“体育非遗+演艺”等探索模式,纷纷融入全域旅游线路,实现了政府部门对体育非遗进行“输血”到自身“造血”的转型过程。另外,国家还通过评选体育旅游的方式,鼓励体育非遗在现代消费环境下的新型生存方式。例如,“2018中国体育旅游博览会体育旅游精品项目”“2020年十佳体育旅游精品项目”中,出现多项包含体育非遗项目的旅游精品,不仅对相关体育非遗项目起到积极推广和宣传的作用,还增强当地企业支持发展体育非遗融入全域旅游的信心(见表1)。(2)体育非遗的节庆日展演活动。自2011年国家实施非物质文化遗产法以来,非遗展演成为国家大力推行非遗“活态”传承的重要路径。《文化和旅游部办公厅关于开展2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》则进一步提出“非遗保护为了人民、保护成果人民共享”的发展理念。从现实路径看,贵州、广西、云南等少数民族聚集的多个省份,率先将举办体育非遗展演的节庆日活动融入全域旅游中。例如,云南省傣族泼水节的赛龙舟比赛、贵州省“端午节”的苗族独竹漂、广西省“壮族三月三·民族体育炫”活动的太极拳等成为具有文化内涵的消费产品,带动了当地就业及增收,也满足了游客们的参与、体验需求。(3)体育非遗纪念馆。纪念馆是保护优秀历史文化足迹的一种传承形式,目前,已经形成了点状分布的体育非遗纪念馆,如,广州市“舞狮馆”、佛山市“水上龙舟馆”、柳州市“抢花炮纪念馆”等。正是这种纪念馆形成了城市“非遺文化”的独特风景,沉积了群众的精神归属感。然而,因要素融合不足,导致体育非遗纪念馆与全域旅游的要素融合有限,大多数体育非遗纪念馆仍然停留在传统型的参观模式,并不注重构建游客与体育非遗的互动场景,从而导致情感联结的缺失。

从市场的角度出发,融合路径不畅是制约体育非遗市场化方向发展的根本原因。从文化传承视角来看,体育非遗以纪念馆形式融入全域旅游仍有较大的发展空间。

2体育非遗融入全域旅游的治理问题管窥

早在20世纪60年代,国际上对“非遗”的治理还处于局部阶段。从1964年《国际古迹保护与修复宪章》颁发后,提出了“凡传统的环境还存在,就必须保护”的基本原则,也使体育非遗治理有章可循。2011年《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》颁布后,我国启动了以保护体育非遗为目的的治理工作。关于体育非遗的治理,目前还没有形成固定的模式,依据1996年联合国世界文化与发展委员会发布的《文化多样性与人类全面发展》提出的文化治理路径,可知政府、市场、社会之间存在一种有利于治理的弹性合作关系。而2018年国务院办公厅发布的《关于促进全域旅游发展的指导意见》、2020年文化与旅游部办公厅修订印发的《国家全域旅游示范区验收标准(试行)》《全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法(试行)》等文件,仍然缺乏专项治理体育非遗与全域旅游融合的具体化方案。在新时期全域旅游席卷全国的背景下,探索体育非遗融入全域旅游的治理理念、方法和路径,既是体育非遗向内保护文化内生秩序、向外输出文化魅力的需求,又是“以人为本”视域下寻求非遗文化多元发展的结果\[3\]。2015年通过的《世界遗产与可持续发展政策》提出了从“延续遗产”到“遗产延续更广泛的社会福祉与利益”的循序转变。体育非遗以全域旅游为传播路径,以节庆习俗、乡规民约为载体,获得了非遗文化传播的主动权。然而,审视体育非遗“静态传承”到“动态传承”转换过程中出现的生态失衡、传承链中断等难题,显现了治理主体不配适、制度发展不健全、治理效力不精准等问题。

2.1治理主体不配适:“自上而下”线性治理模式,无法精准匹配“自下而上”治理需求

目前,体育非遗融入全域旅游的治理依赖于政府,其组织形式是“自上而下”的线性、链式模式,由行政主体因地制宜进行决策,并实施治理的过程。在此前提下,游客对体育非遗的期望和需求等重要信息,缺乏进入政府决策层的匹配路径,导致这种“自上而下”的线性治理难以精准解决游客需求得不到满足的问题。(1)长期实施“自上而下”治理模式,导致治理主体与实际需求不匹配。目前,政府对全域旅游所采用的政策具有导向、激励作用,常用的是增加体育非遗村的数量、在体育非遗馆汇演、引入非遗创意纪念品的销售门店等方式,进一步提升体育非遗文化的影响力\[3\]。这种粗放型的治理模式从宏观层面上产生“要素驱动”的作用,却无法充分满足游客的多样化多层次消费需求。现阶段,政府与管辖体育非遗的部门并不属于垂直关系,针对项目创新驱动不足、融合路径缺失、技艺传承人越来越少等困境,政府的“粗放型”治理常常是不到位,治而不愈。例如,郑州、杭州、南京等多个旅游名城,近几年兴建的一批保护传承体育非遗文化的纪念馆,依然保留着导游向游客介绍体育非遗演变历史的模式。在治理客流量不足的问题上,缺乏关注对人的教化功能,也不注重体验的趣味性,导致游客进入体育非遗馆后,兴趣并不浓厚,往往只是走马观花,感受也不深刻。(2)政府治理与体育非遗的组织监管不协调。体育非遗融入全域旅游以后,面对体量庞大、参与主体复杂的社会群体,往往需要多个部门联合开展治理。然而,受到行政壁垒的限制,政府治理与体育非遗的组织监管部门难以协调关系、统一步伐,从而导致治理效果不理想。比如,治理体育非遗馆宣传不足的问题,除了涉及传统文化产业外,还关系到数字化营销、网络传媒等发展程度。加上政府、行业组织、企事业单位等发展主体运行规则不一,党政在统筹、协调相关部门的行动中面临不少挑战,治理阻力大,导致融入全域旅游的体育非遗馆难以充分发挥产业效益,从而制约体育非遗馆的可持续发展。(3)由传统属地的政府治理模式,不完全适应体育非遗融入全域旅游的过程。由于体育非遗的场景规模可能大于某一行政属地,比如,冰雪体育融入全域旅游以后,传统属地治理的辖区范畴受限于跨区域的行政壁垒,使“北冰南展西扩东进”战略难以实现跨区域的治理,加上冰雪体育进驻地缺乏针对性的治理路径,最终导致冰雪体育的异地发展无法精准对接群众需求,从而影响规模扩张\[4\]。

2.2体制发展不健全:缺乏与治理路径相匹配的制度体系,群众需求和体育非遗产业化脱钩

在体育非遗融入全域旅游的治理中,国家政策起到宏观指导、积极推动的作用。但是,在推动体育非遗融入旅游市场、实施治理的相关制度方面还不够完善,由此导致各地政府在实施治理的过程过度依赖于以往经验,缺乏明确的治理权限和严格的治理程序,导致治理方法与路径无法可依,甚至陷入无计可施的困境。(1)缺乏体育非遗融入旅游市场的刚性法规,导致后期治理缺乏精准导向。2011年颁布的《中华人民共和国非物质文化遗产法》、2017年的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、2019年的《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》等文件,从保护文化遗产、完善传承机制视角,提出了一系列“非遗”传承路径,对治理体育非遗也起到了宏观指导的作用。但是,由于缺乏以“需求导向”推动体育非遗进入市场的相关法规政策,各地推动体育非遗融入全域旅游的意识性不强,一些基层干部将体育非遗视为公益性事业,社会赞助资金仍然被用于举办乡村体育非遗展演活动,放弃体育非遗向市场推进的机遇。在国家大力推进体育旅游和发展体育经济的今天,赛龙舟、舞狮、武术等体育非遗已经初步融入全域旅游,但是缺乏群众需求驱动的体育非遗产业化刚性法规,造成推动两者融合发展的实施主体责权不明晰。治理工作中“需求导向”的缺失,不仅会增加确立治理对象的难度,还会导致治理靶心不精准。(2)缺乏建立体育非遗融入全域旅游的知识产权保护制度,导致同质化、同类化产品频出不穷,市场竞争力不足。过去,物质消费占据着群众体育消费的主体部分,另一方面,国家对体育非遗产业化的发展意向并不明显。而今,在市场需求多元驱动下,体育非遗作为一种特色资源融入旅游市场,具有传承传统民族文化、丰富群众精神生活的重要价值。在新形势下,2019年国务院办公厅发布的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出了“激发市场活力和消费热情”“强化体育产业要素保障”等要求。但是,目前还没有推动体育非遗市场化发展的相关政策出台,体育非遗融入全域旅游的创新驱动不足,缺乏匹配性的治理政策。例如,2021年正式列入国家级非遗项目的佛山咏春拳,在市内的祖庙、狮山镇、西樵镇等地拥有多个关于咏春拳专题的纪念馆,但是在建设“佛山功夫之城”的进程中尚缺传承体系,更缺乏场馆标准化建设、后备人才培养、咏春拳走进校园等相关治理制度,导致佛山咏春拳与全域旅游“融而不合”,知名度低。(3)缺乏常态化、制度化、规范化的保障制度贯穿智慧治理的全过程。体育非遗融入全域旅游的智慧治理,涉及游客诉求表达、公共安全管理、矛盾排查化解、应急处置和輿情引导等环节,使得安全保障制度成为实施智慧治理的坚实基础。比如广东省佛山市在推进“世界功夫名城”之际,不能局限于增加体育非遗馆、功夫中心、功夫演艺中心、功夫文化街、体育非遗赛事、武馆等实施方案,还应针对体育非遗产业化程度不足、项目同质化等各类问题,积极出台常态化、规范化的治理制度,避免建而不用、过度建设等问题的发生。

2.3治理效力不精准:缺少匹配治理融合路径的合作机制,无法形成高效率的精准治理模式

原始创新能力是提高体育非遗融入全域旅游的治理效率的根本。当前,还没有形成模式化的新型治理路径,缺乏多个部门依据各自的性质和隶属关系进行合作的机制,无法精准治理体育非遗融入全域旅游后出现的各类问题。(1)从治理的宏观层面看,缺乏全面化推动、统一化管理与立体化监督的平台。目前,体育非遗融入全域旅游的决策具有随意性特征,比如,广东省佛山市的咏春拳、醒狮、龙舟等非遗体育项目具有历史悠久的文化价值,由于缺乏创新治理模式,这些优秀的非遗体育项目不仅无法通过产业集群释放出更高的经济价值,还削弱了其作为佛山非遗文化的当代影响力。(2)从治理的中观层面看,地方缺乏强有力的奖惩机制,导致体育非遗融入全域旅游的过程中出现引资不足、部门融合缺失、内容融入不够丰富、项目不强,以及地方敷衍应付等问题,制约了地方体育非遗融入全域旅游的产业发展格局\[5\]。当这些问题长时期得不到有效的治理,就会影响体育非遗融入全域旅游的质效。比如“抖音”目前已然成为了国内最大的记录体育非遗的短视频平台,数据显示,截至2019年4月,有1 214项非遗项目通过“抖音”短视频进行传播,并且产生了2 400万条视频,累积播放次数高达1 065亿。平时极少接触体育非遗的年轻人,也是通过这个平台了解华佗五禽戏、蒙古族博克、满族珍珠球、青州花毽、青岛螳螂拳、北京抖空竹等优秀民族传统体育项目。然而,却缺乏融合民族传统体育项目、线上视频传播、非遗传承人、全域旅游等元素的合作机制和治理路径,导致这些深得群众喜爱的体育非遗无法融入全域旅游。(3)从治理的微观层面看,在现阶段采用“自上而下”的链式治理流程中,出现治理过程模糊、缺乏治理反馈的渠道、对反馈信息的再治理不足等问题。在治理缺乏或治理不到位的前提下,体育非遗融入全域旅游的路径单一、客流量不足等实际问题无法解决,导致融合质效受到较大影响。比如,1994年获批“国家历史文化名城”的广东省佛山市,不仅拥有醒狮、咏春拳、龙形拳、蔡李佛拳、南家拳、划龙舟等数十种体育非遗项目,至今还延续“非遗周暨佛山秋色巡游”“西樵山狮王争霸赛”“佛山市传统武术精英大赛”等传统赛事活动。由于缺乏整体化的治理方案,体育非遗场馆、赛事、旅游景区、节庆文化日等要素融合不足,无法满足游客的多元化需求。

3体育非遗融入全域旅游的智慧治理逻辑

自党的十九大报告首次提出建设“智慧社会”的概念以来,我国高达100的副省级以上城市、76以上的地级城市和32的县级市已提出建设智慧城市的目标。在这一背景下,从推动体育非遗与全域旅游融合的视角出发,以智慧治理的创新思维,化解现阶段体育非遗与全域旅游融合不足的困境,是推动治理转型的关键所在。

3.1体育非遗融入全域旅游的智慧治理逻辑的生成

推动体育非遗融入全域旅游的智慧治理,是基于体育非遗传承、全域旅游产业发展需求的前瞻性理念。Meijer和Bolivar的观点认为智慧治理是“通过使用信息和通讯技术获得更好的结果和更加开放的治理过程,从而执行新的人类协作方式”。Suk-Joon认为通过智慧治理,可以构建政府、市场、公民社会三者的平衡关系。在体育非遗融入全域旅游的过程中,面临着治理主体与实际需求不匹配、保障制度跟不上、治理效率低下等一系列问题,采用智慧治理,拟通过人工智能技术、大数据以及5G互联网技术更迭,推动治理平台的虚拟化、治理主体的服务化、治理路径的智能化,不仅有利于解决需求不匹配问题,还有利于提高治理效率,进而激发体育非遗融入全域旅游的市场经济活力,对促进群众体育消费、增强人民体质以及树立社会新风貌均有重要价值\[6\]。基于上述研究,结合“文化强国”“体育强国”等已生成的文化语境,本研究将体育非遗融入全域旅游的智慧治理定义为:在推动“非遗体育+旅游产业”治理现代化的背景下,依托科技创建一个促进多部门快速联通、连接紧密、融合治理的合作平台,形成“多元主体共治”的数字化网络关系构架,促进政府、市场、消费者需求之间的平衡关系。

3.2体育非遗融入全域旅游的智慧治理逻辑的关联思路

体育非遗融入全域旅游的治理模式,与当前体育非遗的现代化发展密切关系。习近平强调,“一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。”体育非遗产品自诞生以来,传统式的传承模式已经无法满足现代人的精神需求。智慧治理既是体育非遗融入全域旅游的治理创新,又是推进治理能力现代化的必然要求。(1)动因逻辑:“体旅融合”高质量发展的迫切需要。“由何而生”是驱动体育非遗融入全域旅游智慧治理的逻辑基础,在新时代背景下,随着《关于推进体育旅游融合发展的合作协议》的签署,“体旅融合”高质量发展成为业界共识,也是拉动体育消费的关键因素。从我国体育非遗的发展历程来看,经历了非遗体育文化材料的搜集和考录、非遗体育文化遗址的保护、非遗体育展演的合办等阶段,体现了一种先保存后弘扬的文化发展战略。在此基础上,体育非遗通过“体旅融合”的方式走进群众中,将是破解传统体育与现代人精神隔膜的转型方法。智慧治理有助于增强非遗体育融入全域旅游的效能,进而推动我国“体旅融合”的高质量发展。(2)目标逻辑:加快推进“体育强国”“文化强国”建设的现实需求。从全球范围看,立足于本国优秀文化的创新发展,是实现“文化强国”战略的根本要求。我国体育非遗源于在漫长历史中创造和积淀下来的传统体育文化,体现中华儿女的体育文化价值观念和审美理想,也形成了现代人回归本真、净化心灵的共同家园。目前,国家正在积极推进智慧化的体育产业、体育场地、体育营销等领域的广泛应用。在此前提下,现代化的智慧治理将为“体育强国”“文化强国”建设目标护航,锲而不舍地推进体育非遗融入全域旅游的高质量发展。(3)行为逻辑:发展基于“人民满意”的体旅融合产业。进入新时代,人民对美好生活的追求与日益增长的多元体育需求,成为推动体旅融合产业发展的行为逻辑。那么,如何充分调动游客对非遗体育的兴趣,并且促使游客获得更多的愉悦感、幸福感呢?基于大数据分析、数字化管理的智慧治理模式能够精准捕捉游客需求,引导旅游企业对下一步策略进行高效调整,从而扩大全域旅游消费人口基数,促使我国体育消费结构不断优化。

3.3体育非遗融入全域旅游的智慧治理逻辑的框架

习近平总书记强调,“我们必须走出适合国情的创新路子,特别是要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置,努力实现更多‘从0到1’的突破。”因此,探索出能够充分治理“体育非遗”融入全域旅游发展困境的新理念、新方法和新路径是当前亟待解决的问题。(1)需要创建全新的智慧治理平台。体育非遗和全域旅游分属于两个领域,需要创建一个智慧治理平台,一是需要构建多个部门共享网络化信息、共享网络交流空间、共创治理方法的内部合作关系,以及形成“多元主体共治”的数字化网络关系外部构架(如图1所示);

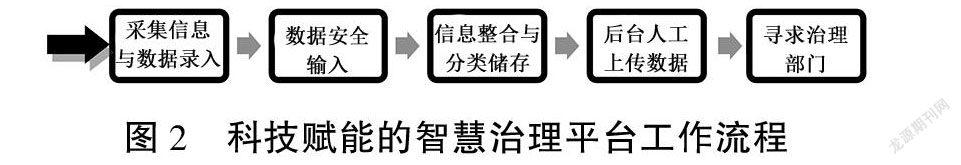

二是依托科技形成多元主体共同智慧治理的机制,以5G新技术革命为契机,运用大数据分析、人工智能云、计算等科学技术,探索智慧治理的应用场景,用科技赋能体育非遗与全域旅游融合困境的治理工作(如图2所示);

三是推动体育非遗融入全域旅游的智慧治理,必须以完善法律体系为前提条件,确保网络和数据系统的安全性\[7\]。提高網络化治理路径的安全性,将人民作为安全治理中的价值主体,要求通过法制化建设,为体育非遗与全域旅游的融合困境提出战略性的治理路径。(2)需要解决实践模式的问题。智慧治理是基于数字化平台的新型治理模式,从实践角度重点解决三个方面的治理难点(如图3所示)。一是解决“问题采集”到“第一次治理”的难点。与传统治理模式不同,智慧治理的问题采集是从全域旅游中获取体育非遗发展的基本信息,通过智能手机、传感设备,在线获取游客体验体育非遗的相关信息,具有真实性、时效性、规模大等特征。具体可供参考的问题采集模式有“有奖在线调查”、绑定减免购票的“线上调查活动”等等。通过科技赋能的信息处理模式,快速实现数据的交互传送和信息共享,将游客反馈的有效信息提交至大数据集成网络,寻找相匹配的治理路径,并分配给相关治理主体\[8\]。二是解决“政府部门主导”向“多元主体共治”转化的难点。政府部门主导是指由政府参与的体育非遗融入全域旅游治理体系中,实现政府职能的转型,包括公共事务的参与、职能主体权的划分、共治的工作流程以及组织方式的根本转型。相应地,在智慧治理体系中,采用“多元主体共治”模式,政府组织目标、激励机制、责任机制、权力机构,以及游客体验非遗文化的方式都会发生相适应的调整。如何重塑治理的议事规则,发挥政府部门在“多元主体共治”过程中的主导作用,同时形成社会资本、人力融合、产业聚集,以及交通、建筑等基础设施建设融合发展的整体化治理模式,并提高基层干部治理公共事务的效能、效率,这是智慧治理的实践过程中应该排除的难点\[9\]。三是高效提取游客对第一次治理效果的反馈意见,这是跨入第二次治理的难点。在进入第二次治理程序以前,要求密切追踪第一次治理的实际效果,筛选出真实、客观反映第一次治理效果的反馈意见,输入人工服务平台。当治理难点被筛选出来以后,由群众、专家、行政、组织等治理主体联合参与“体育非遗推进委员会联合部”举办的网络协商会议,进一步商榷再治理方案,精准对接游客对体育非遗融入全域旅游的需求。通过微循环系统,将再治理方案上传到政府部门,使治理的秩序和权力再分配,以寻求更精准的治理路径,破解体育非遗融入全域旅游的难点,这也是推动体育非遗现代化发展的治理转型之路。

4体育非遗融入全域旅游的智慧治理的实施路径

4.1构建“多元主体共治”的跨部门治理,形成优势互补的新格局

体育非遗与全域旅游的融合是一种跨领域的协同发展行为,面临着多元交叉的复杂性与不确定性。基于我国体育非遗融入全域旅游过程中出现生存空间碎片化、精神内核呈现不深刻、体育文化传播不足等问题,智慧治理起到整合资源、促进链接、强化功能、实现价值等重要作用。采用“多元主体共治”是协调体育非遗与全域旅游之间关系的纽带,也是促使“治”与“需”关系平衡的根本方法。

首先,构建多元主体协作的智慧治理平台。智慧治理是实现“多元主体共治”的重要方法,由政府部门牵头,借力5G智能数字化的新势力,构建透明化、可信任、高效低成本的“多元主体共治”互联网服务平台,这是实现跨部门治理的重要载体。一是建立适应智慧治理的公共化合作平台,实现共享信息、嵌入链接、授权访问等多种功能,满足跨部门之间协同治理的基本要求;二是创建跨部门合作治理的协作机制,促使各地政府部门、体育部门、文旅部门、非遗保护协会、非遗继承人、社会企业等内部参与者与外部参与者形成协同治理的紧密合作关系;三是解决智慧治理在商业领域的发展基础薄弱的问题。由于我国体育非遗缺乏商业化的合作基础,商业投资方对体育非遗融入全域旅游的成效普遍持观望态度。应以政府为主导,推动5G技术在体育非遗融入全域旅游过程中的治理应用,并借助治理平台嵌入体育产业的合作伙伴。

其次,通过智慧治理平台,促进组织监管与治理协调一致。当第一次治理以后的群众反馈意见不理想时,会自动触发智能化系统的监管机制,经由人工服务后台的工作者提交治理反馈信息,进入“体育非遗推进委员会”的监管机制。“网络协商会议”的参与主体具有不同范畴的访问权限,能够通过这个公共平台追踪到第一次治理的具体信息,为实施再次治理提供重要的依据。这个过程需依托于网络治理平台的核心技术,完成了意见反馈者、人工服务后台工作者、体育非遗推进委员会之间的信息传达,有效避免过去反馈路径不畅带来的信息断链问题。

最后,破除治理过程中出现的行政壁垒,构建智慧治理路径的整体化。针对非遗体育融入全域旅游后传统属地政府治理不适应的问题,相关部门需花大量经历、时间活动课题调研组的研究成果,导致治理产生滞后性,无法迅速解决体育非遗产业化进程中出现的问题。智慧治理是打破“信息孤岛”的局限,构建实时互联、数据共享的智能化协作渠道,保证治理信息的有效串联与传播,促进各个治理主体之间信息共享,能够及时保存实施过程及治理痕迹,使游客的反馈信息快速进入治理程序,大大提升治理效率。相关部门也能够及时发现,并进一步治理体育非遗融入全域旅游过程中出现的问题,从根本上实现“善治”的目标。以各地将冰雪运动融入全域旅游为案例进行分析,在国家实施“带动三亿人参与冰雪运动”“北冰南展西扩东进”战略的推动下,冰雪体育迅速融入南方城市的全域旅游,杭州、上海、成都、深圳、武汉等地的冰雪体育人气火爆,但是在岳阳、佛山、惠州、海口等非一线城市发展滞后,出现群众参与氛围不足、品牌影响力不强的难题。通过智慧治理的公共平台,第一步是精准识别冰雪文化在“南展西扩东进”的进程中,游客对体育非遗的期待与消费需求。采用线上“有奖问卷调查”、统计并分析游客消费数据等方式,形成反映游客消费需求的数据源;在大数据云端生成需求条目,并划分“重点需求—一般需求—少数需求”的轻重关系。第二步是通过大数据集成网络,将游客需求信息与治理路径进行配对,再通过智慧治理的公共化合作平台,将治理需求实时传送给多元化的治理主体,为实施“自下而上”治理奠定基础。治理主体也可以通过信息共享门户嵌入的链接,认识跨部门协同治理的要求、步骤、过程,以及预计达到的治理效果。第三步是人工服务后台及时搜集第一次协同治理以后游客的反馈意見,将游客对体育非遗体验不满的真实情况、消费数据、建议等信息反映出来的治理难点,提交给体育非遗推进委员会联合部。第四步是体育非遗推进委员会联合部召开网络协商会议,针对治理难点,共同商议治理路径。一方面,体育非遗推进委员会联合部将再治理路径反馈给企业,使智慧治理对接多样化多层次的游客需求;另一方面,体育非遗推进委员会联合部将治理过程进行备案,作为市场经济下加速非遗体育融入全域旅游的治理制度改革与完善的实践依据,以促进政府、市场、社会等多元主体的共管共治为路径,最终实现“善治”目的。

4.2筑牢智慧治理的制度屏障,推动体育非遗产业化的高效治理

智慧治理是基于互联网背景一种治理机制。从传统治理转化到智慧治理的过程中,需要逐步实现治理智能化、程序化的转型改革,最终实现高效治理的目标\[10\]。实现这一转变的关键在于构建制度化的治理机制,从非遗体育产业、满足群众需求的双向驱动视角出发,建立与体育非遗融入全域旅游相配适的制度体系。(1)建立适应“需求导向治理”的保障制度,这是“创新驱动”的前提条件。比如《带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018—2022年)》发布以来,冰雪运动产业涌入上海、武汉、成都等经济发展水平较高的城市,但是冰雪运动的竞争力在国内大部分城市的体育产业竞争力仍然不足。究其原因,我国冰雪运动的信息分布不平衡、信息孤岛以及数据监测不足等问题,导致深层次的数据和信息资源无法整合,决策层无法精准掌握游客需求。基于共建共享的智慧治理,运用大数据集成网络追踪技术追踪到的游客反馈信息,需要健全数据安全方面的法律法规,防止商业信息泄露而引发同行之间的恶性竞争。(2)注重体育非遗的知识产权保护和运用,以制度推动体育非遗融入全域旅游的自主创新成果知识产权化、商业化,避免因同类化、同质化的产品泛滥,最终无法满足游客对异质化旅游产品的需求。(3)建立非遗体育融入全域旅游的常态化、制度化、规范化保障制度,解决过去治理断链、漏洞等问题。在智慧治理的全过程,构建了一个开放型治理系统,期间所发生的游客诉求、矛盾纠纷、运动应急处理等问题,需从立法的角度去完善智能化、程序化的智慧治理制度,各部门执行治理的过程受到了监督,责权清晰,从根源上确保“多元主体共治”的科学、规范、有序进行。

4.3探索智慧治理的多链机制,构建基于“人民满意”的高效治理

在体育非遗融入全域旅游的现代化治理进程中,“人民满意”是检验智慧治理成效的重要标准。政府部门对下级具有指导、援助、拨款等主导作用,如果治理效果不理想,或脱离群众实际,还可以通过协商议事机制,总结失败经验,然后启动再治理程序,对首次治理过程中遗留的问题进行再商议,再治理,最终指向“人民满意”的精准治理(如图4所示)。这一过程的实施,

需要主动探索智慧治理的多链机制,包括监管机制、自治机制、共识机制和加盟机制,这是推动高效率智慧治理的重要保障。(1)启动治理的自治机制。通过大数据云端搜集、追踪到群众反馈的意见,结合基层部门反馈的意见,真实、客观地反映出首次治理效果,紧密追踪到未解决的群众诉求。然后利用大数据云端搜集信息的一致性、共识、不可篡改性,实现全过程的穿透式反馈,参与治理的各个部门和个体留档也是作为再治理的重要依据。在第一次治理结束后,通过人工服务后台追踪群众反馈意见,检验初次治理的效果。此时,游客的体验效果、改进意见、心理期望等重要信息通过线上调查环节,提交至大数据集成网络,这也是检验体育非遗融入全域旅游实效的一次重要过程。当治理难点被提交至“体育非遗推进委员会”以后,“群众自治”再次在网络协商会议中体现出来。自此,“人民满意”贯穿着智慧治理的全过程,这也是通过数字化服务平台实施“自下而上”治理方向的优势所在。(2)启动治理全过程的监管机制。智慧治理重视对每个治理主体行为的记录,一旦治理效果不明显,全过程的监管机制就发挥出重要作用,通過第三方追踪分析治理的真实过程,也避免单一治理主体被控制的可能性。这种外部跨部门监督与内部社团成员监督形成合力的监督体制,有利于形成多主体、透明化、分布式记录的监管模式,最终实现多元主体的精准监督。从以人为本的角度来讨论再治理的监管机制,治理过程的程序化、智能化、透明化、不可逆等特征能够正面改进治理主体的工作态度,促使每个位置的治理主体充分发挥职能作用,认真思考体育非遗融入全域旅游的细节,谨慎做出对策,并使服务态度更加人性化。监管机制实际上触发了体育产业治理模式的深层改革,这种善意的监管已经触及制度的变革。通过数字化平台实施监管机制,避免实地开展监管工作中出现的藏匿问题、回避问题等弊端,使游客诉求、建议顺利进入治理主体的视野,整个过程受到程序化、科学化的监督,从而提高治理效力。(3)启动治理的共识机制。以往政府“自上而下”的单一化治理路径,容易脱离群众需求,导致体育非遗融入全域旅游的人气不旺,或后劲不足,乃至体育消费不足以抵消运营成本。智慧治理需要转变政府管理职能,设立“体育非遗推进委员会”,针对各地体育非遗融入全域旅游的难点,提供援助作用(比如,资金援助、委托业务、科学研究支持、提供治理方案等等)。这个部门不直接参与治理,只发挥辅助作用。设立“网络协商会议”制度以后,联合专家、群众、行政部门、各类组织进行协商,各部门的互动合作关系得到了显著加强,也提升了治理的民主化程度,能够深度分析体育非遗融入全域旅游的问题根源,并为经营方提供精准解决问题的方法,避免了因运营模式僵化、固守而导致的产业供需矛盾。(4)启动治理主体的加盟机制。通过智慧治理平台导入加盟机制,在虚拟化的网络市场寻求符合需求的参与单位或个体参与治理过程,有利于信息发布、精准搜索目标,也便于通过网络投票、调查问卷等方式,掌握老年人、中青年、少年和儿童等分年龄阶段的群体对非遗体育融入全域旅游的差异化需求。在此基础上,面向市场寻求多层次多样化的商业合作主体,孵育多链融合的体育非遗产业,满足不同游客的消费需求。未来,体育非遗融入全域旅游的智慧治理目标需同时满足两个基本条件,一是决策更加精准,二是让人民更加幸福。在此背景下,监管机制、自治机制、共识机制和加盟机制,既是保障智慧治理不断链的“神经末梢”,又是实现细致化、持续化、合理化治理的基本条件。一旦某个环节断链,就会影响智慧治理的整体成效。

5结束语

中国正在迈向高质量发展阶段,党的十九大报告提出的建设“智慧社会”目标需要智慧治理“保驾护航”。非遗体育融入全域旅游的智慧治理是一次实践发展的全过程,不能一蹴而就。发现治理过程中可能出现的缺位、冲突、重复等诸多问题,是推动治理转型升级的前提条件。在致力于“驱动创新”取代“要素创新”的新思路、新实践中,必须采用“点、线、面”相结合的方式,在非遗体育深度融入全域旅游的智慧城市率先开展智慧治理,比如从京津冀、粤港澳大湾区、长三角等城市群向外拓展,逐步构建智慧治理的网状体系,进而全面覆盖我国非遗体育融入全域旅游的智慧治理。

参考文献:

体育非遗;全域旅游;智[1]罗伯特·麦金托什,夏希肯特·格波特.旅游学——要素、实践、基本原理[M].上海:上海文艺出版社,1985.

[2]黄笑菡.全域旅游示范区“智慧旅游”双语语料库构建——以湖州市为例[J].智慧中国,2020(10):89-90.

[3]张智.南京体育旅游发展与转型路径研究[D].南京:南京体育学院,2017.

[4]徐开娟,黄海燕,廉涛.我国体育产业高质量发展的路径与关键问题[J].上海体育学院学报,2019,43(4):29-37.

[5]陈炜,黄碧宁.非物质文化遗产旅游开发与保护协同发展研究——以广西北部湾地区为例[J].中南林业科技大学学报,2018(5):92-99.

[6]禹建湘,姜希.全域旅游视域下湖南非遗旅游融合发展探究[J]. 长沙大学学报,2019(11):41-47.

[7]Smart Specialisation strategies on the periphery: a data-triangulation approach to governance issues and practices[J].Regional Studies,2021(3):402-413.

[8]马磊.基于智能解决方案的自助旅游系统[J].计算机系统应用,2017,26(3):57-62.

[9]李云新,韩伊静.国外智慧治理研究述评[J].电子政务,2017(7):57-66.

[10]崔伟.智慧治理:大数据时代政府社会治理之创新[J].知与行, 2016(4):22-25.第37卷第4期2021年8月山东体育学院学报Journal of Shandong Sport UniversityVol.37 No.4August 2021成果报告DOI:10.14104/j.cnki.1006-2076.2021.04.003慧治理