北欧五国生育率回升原因分析 及对中国的启示

2021-02-02陈佳鞠靳永爱

陈佳鞠 靳永爱

低生育率现象在全世界范围内的蔓延引起了政府部门、学术界以及社会大众的担忧。如何提高民众的生育意愿、促进生育率回升是一些低生育率国家长期以来重要的人口政策议题。进入21世纪以来,北欧五国(丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛)的生育率出现了幅度较大且持续时间较长的一段回升现象,并维持在较高的水平上,但近些年却又出现了不同程度的下降,其背后的原因错综复杂。深入剖析北欧五国生育率变动特别是生育率回升的原因对准确判断我国生育率未来走势和提升空间具有重要的实证价值,也对完善我国相关的人口及配套社会经济政策具有重要的借鉴意义。

一、北欧五国生育率变动趋势分析

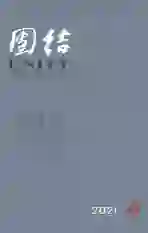

早在19世纪末期,北欧五国就率先开始了生育水平由高到低的持续生育转变进程,并且于20世纪七八十年代就彻底完成生育转变,此后总和生育率一直在更替水平之下徘徊。与其他完成生育转变的发达国家相比,北欧五国的总和生育率是相对较高的,但在20世纪末21世纪初,北欧五国的总和生育率出现了较为明显的下降,其中,瑞典的总和生育率更是一度降至1.5左右,险些跌入所谓“低生育率陷阱”。不过在进入21世纪之后,北欧五国的生育率便相继出现了幅度较大且持续时间较长的一段回升之势,十分引人注目。

如图1所示,冰岛、挪威、芬兰总和生育率的连续回升之势基本都始于2002年左右,结束于2009年左右,持续约7年之久。其中,冰岛的总和生育率从1.93的高水平进一步回升至2.22,反弹到更替水平之上,且持续了约3年时间;挪威的总和生育率从1.75回升至1.98;芬兰的总和生育率则从1.72回升至1.87。瑞典总和生育率的回升幅度最大、历时也最长,其总和生育率从1999年的1.51一直攀升至2010年的1.98,回升趋势持续了十多年,总和生育率回升了30%以上。丹麦总和生育率的变动趋势可以用“一波多折”来形容,生育水平处于多次升降的交替之中,总和生育率先是从1990年的1.67波动上升至1995年的1.81,接着又波动下降至2002年的1.72,此后同北欧其他四国一样,出现了较长时间的一段连续回升之势,历时约6年,于2008年达到1.89。此外,从图1中还可以看出,北欧五国在经历了持续且大幅度的回升之势后,在近些年又纷纷迎来了一定程度的下降之势。其中,挪威和芬兰的下降幅度相对较大,总和生育率降到1.5以下,丹麦、瑞典和冰岛的下降幅度则较小,总和生育率依然维持在1.7左右,而且丹麦的总和生育率依旧延续了波折的特色,在2013—2016年间又出现了一小段回升之势。

二、北欧五国生育率回升且保持相对较高水平的原因分析

北欧五国的总和生育率之所以能够出现较长一段时间的大幅度回升,且长期保持在相对较高的水平上,并非单一因素就能解释的,而是经济、社会、文化、观念、政策等多方面因素相互配合、共同作用的结果。

1.极高的经济社会发展水平

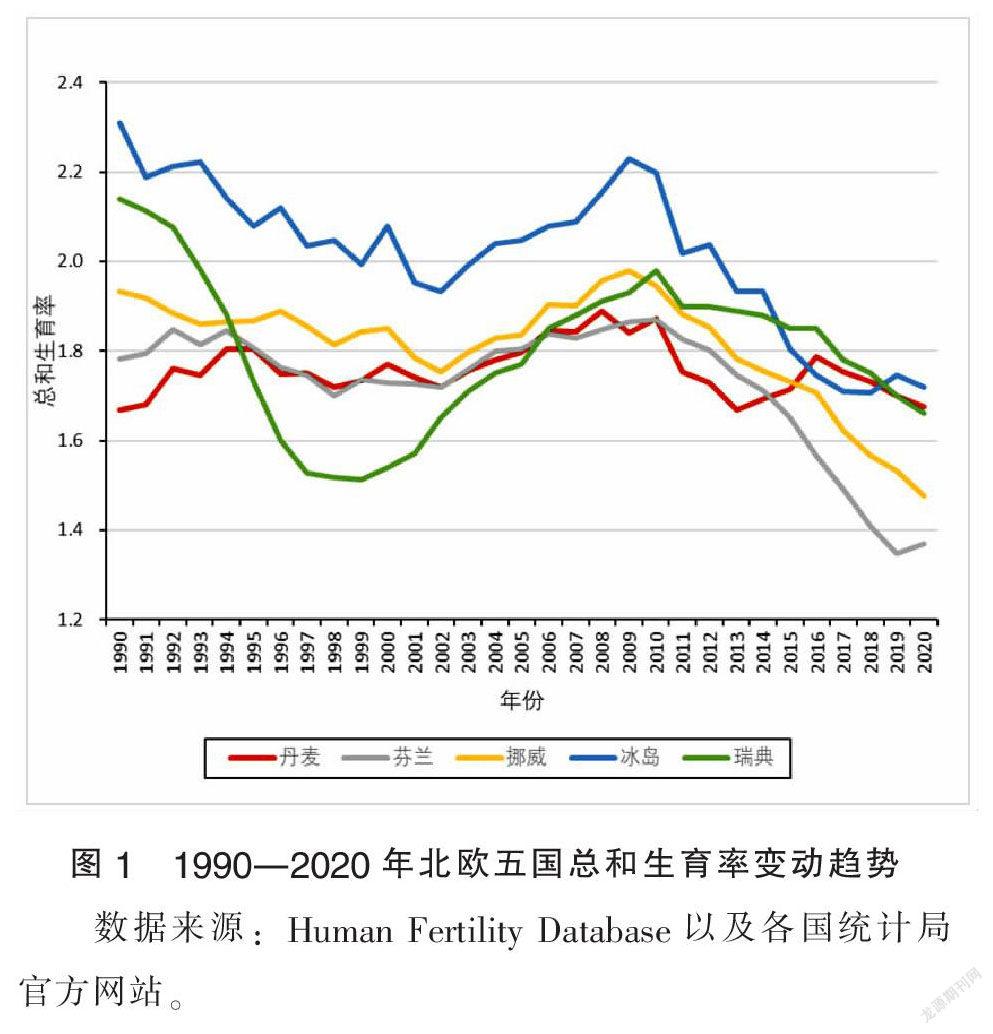

人类发展指数(Human Development Index,HDI)通常被用来综合测量一国(地区)的经济社会发展水平。根据联合国开发计划署的划分标准,人类发展指数在0.8以上为极高人类发展水平(Very High Human Development)。不少研究表明,伴随经济社会发展水平的提升,一国(地区)的总和生育率并非一直处于持续下降之中,特别是当一国(地区)的经济社会发展已经达到极高水平之后,其总和生育率便会出现较为明显的回升趋势。

有学者绘制了现阶段总人口在500万以上的国家(地区)人类发展指数与总和生育率的关系图(见图2),并采用多种曲线拟合这两者之间的数量关系,拟合结果显示随着一国(地区)的人类发展指数越来越高,总和生育率先是逐渐下降到较低水平,然后当人类发展指数达到0.8以后,总和生育率将基本稳定在1.67以上,而当人类发展指数超过0.9以后,總和生育率甚至会呈现出一定程度的回升和上扬。北欧五国早在1990年HDI就已经超过0.8,此后仍处于持续提升之中,现阶段都已达到0.95左右。经济社会发展长期处于极高水平无疑为北欧五国生育率持续回升以及保持在较高水平奠定了重要基础。

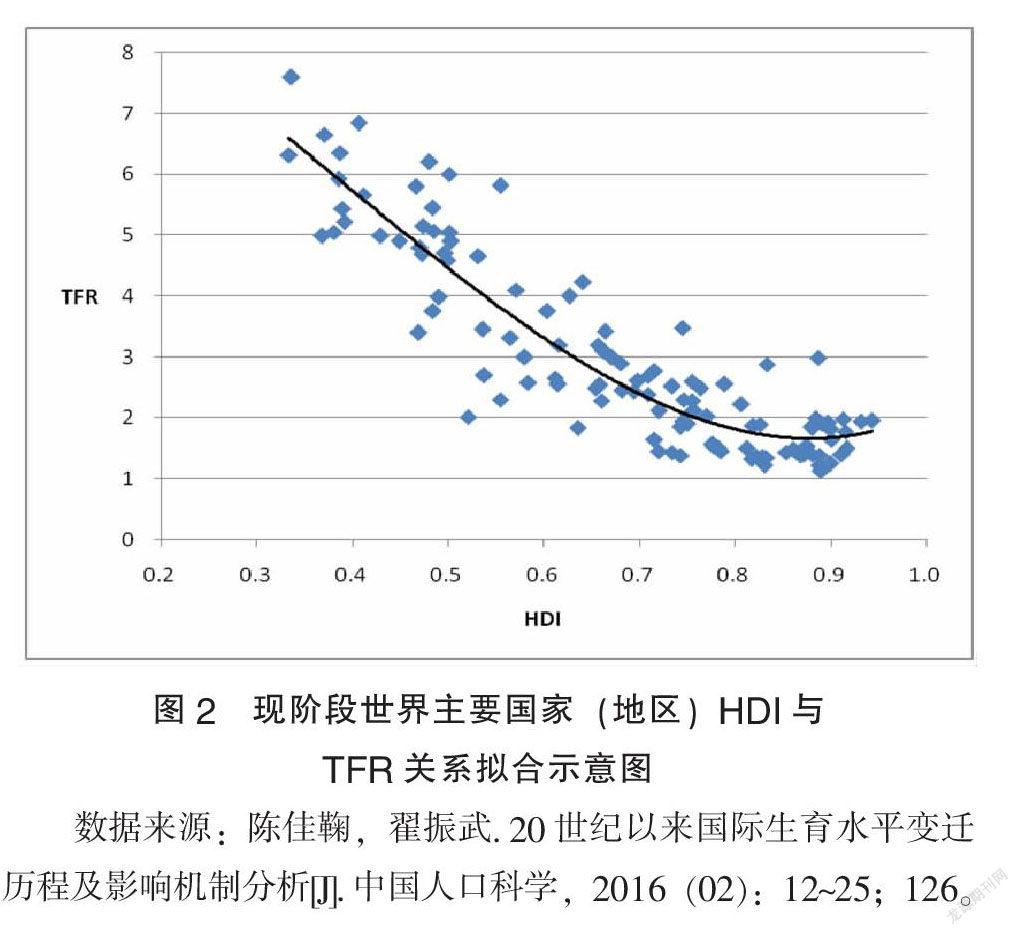

2.积极向上的经济形势

短期的经济形势也对生育率的变动有着较强的形塑力量。已有研究以及世界各国的生育率变动实践已经多次证明,当经济形势呈现积极向上之势时,人们的工资水平普遍较高,整个社会的失业率较低,民众对于未来生活的预期便会比较积极乐观,从而对生养子女产生更大的信心,并更愿意也更有底气将生育意愿付诸于行动,进而会抬升整个社会的生育水平;反之,当经济形势已展现出衰退之势,或十分波动且充满不确定性时,民众对于未来生活的预期便会比较消极悲观,生儿育女被认为可能会加重日后的经济困难、降低生活质量,从而整个社会的生育水平将会比较低迷。

图3展现了北欧五国1990—2020年人均GDP的变动情况,将其与图1所展现的北欧五国总和生育率的变动趋势结合起来看,能够发现明显对应的阶段性特征。1990—2000年间,北欧五国的人均GDP处于相对较低水平的徘徊波动之中,而这一时期北欧五国的总和生育率则处于下降之中;2000—2008年间,北欧五国的人均GDP呈现出明显且幅度较大的抬升之势,经济形势积极向上,经济前景一片大好,而这一时期也正是北欧五国总和生育率出现明显且连续的回升之势的阶段;2008年之后受到全球金融危机的影响,北欧五国的人均GDP呈现出大起大落、徘徊不前的衰退之势,与之相对应,北欧五国的总和生育率在此之后也相继步入新一轮下降之中。

3.全方位、高水平的性别平等状况

北欧五国不仅整体性别平等程度位于世界前列,而且其社会内部各个领域的性别平等程度都比较高,几乎没有性别平等的“短板”。之所以能够实现全方位、高水平的性别平等状态,是因为北欧采取了保障女性劳动参与、减轻女性儿童照料负担、帮助女性平衡家庭与工作、推动社会各领域性别平等程度不断提升的一系列政策。

在这些政策的共同作用之下,从公共领域来看,自2000年以来,北欧五国女性的劳动参与率不断提升,近些年都高达70%以上,15—64岁的挪威女性就业率已非常接近男性的就业率。已有研究表明,女性劳动参与率与生育率之间呈现正向关系。北欧五家生育率的回升与女性的高就业率有着密切联系,南欧和东欧国家则是反面案例,女性就业率低,生育率也低。从私人领域来看,北欧五国的男性对传统性别观念以及“男主外女主内”的传统性别分工体系的认同度不断下降,越来越接受现代平等的性别观念,承担了包括儿童照料在内的较多家务劳动。相关调查数据显示,北欧五国男性与女性在家务劳动中的贡献比例最接近,尤其在瑞典、挪威和芬兰,男性承担的家务劳动已接近一半,与之形成鲜明对比的是,在日本和韩国,80%左右的家务劳动都由女性一人承担。

4.大力度的生育养育支持政策

除了担心生育行为可能导致工作中断、影响个人职业发展以外,生育子女后在儿童养育方面需要投入大量的时间、精力还有金钱也是抑制人们生育意愿的重要因素。北欧五国通过营造大力度的生育养育支持政策环境,有效化解了民众生育的“后顾之忧”,从而有效助推了生育率的长时间、大幅度回升。

具体来说,第一,北欧五国在经济上直接给予儿童养育可观的资助和补贴。例如,瑞典从1948年以来一直实行儿童津贴制度,每个儿童16岁之前都可以按月领取津贴,并且中小学教育完全免费,在外寄宿的学生每月还可以得到住房补贴。第二,北欧五国的生育养育支持政策非常重视父亲参与,在育儿假、陪产假等政策上的设计都强调父亲的作用。例如,芬兰于2017年推出“爸爸时间”运动,各媒体大力宣传爸爸在家庭中的重要作用,旨在促进爸爸们多休产假、家庭假等。第三,北欧五国都由国家出面提供了种类繁多且高品质的儿童照料服务。例如,丹麦的儿童照料服务都由地方政府负责组织和实施,24周到6岁的儿童都可以享受当地机构的儿童照料服务,而且为保证服务质量,只有受过专门训练并经政府批准的保育员才能参与儿童照料服务。第四,北欧五国均出台了一系列为儿童养育提供更多时间支持的政策。例如,瑞典推行弹性工作时间,法律规定,1岁半以下儿童的父母每天可以只工作6小时或者全休,8岁以下儿童的父母每天可以减少四分之一的工作时间,并且在此期间企业不得解雇员工。

5.开放多元、生育友好的社会文化氛围

由于个体的观念与行为通常嵌入在社会情境之中,因而民众的生育意愿和行为会在很大程度上受到其所处社会环境中与生育相关的文化氛围,或者说社会规范和社会心态的影响。北欧五国开放多元、生育友好的社会文化氛围无疑对生育率的持续大幅回升以及保持在较高水平有着不容小觑的“催化”作用。

北欧五国开放多元、生育友好的社会文化氛围主要体现在两个方面:第一,北欧五国比较注重塑造“回归家庭”的文化,注重回归家庭、享受家庭生活的文化氛围使得民众愿意将更多精力投入到子女养育以及与家人互动之中。例如,丹麦社会形成了一种“Hygge(Hoo-guh)”文化,即“再家庭化”的风尚。这种文化氛围鼓励丹麦人从日常的忙碌工作中抽身,回归家庭,与关心的人一起放松并享受生活。在丹麦人的思想观念中,工作和劳动是为了更好的生活,而非生活的全部,这种重视家庭、家庭友好的文化氛围更容易提高个体的幸福感,给个体更多与家人相处的时间,从而提高了民众的生育意愿水平。第二,北欧五国的婚育观念非常开放且多元,同居、婚外生育乃至丁克家庭、同性家庭、代孕、收养等一系列行为都被社会认可为个人生活方式的自由选择,而且诸如单身女子人工授精生育、同性家庭通过代孕方式实现“生育”、非婚同居生育等,都被认为是婚内生育的有效补充形式。例如,挪威、丹麦有超过一半的生育发生在婚姻关系之外,冰岛更是有70%以上的生育都属于婚外生育,瑞典逐渐宽松的同性婚育政策让更多同性恋者能够缔结婚姻,并通过人工辅助生殖技术实现生育。

總而言之,在经济社会已经发展到足够高的水平的大背景下,积极向上的经济形势、全方位且高水平的性别平等状况、大力度的生育养育支持政策、开放多元且生育友好的社会文化氛围,以及生育年龄推迟进程的放缓合力促成了北欧五国生育率的持续回升和明显反弹。然而,这种回升和反弹之势并未长久地继续下去,如图1所示,北欧五国自2010年前后纷纷迎来了生育率的新一轮下降。这一波动与近些年经济社会形势的变动有关:首先, 2007—2009年的世界金融危机导致了全球范围内的经济大衰退,失业率上升、劳动力市场不安全、消费者信心下降、金融不确定性增加、国家收紧与儿童生育养育相关的福利政策等因素都压抑了民众的生育意愿;其次,随着信息技术的大发展,借助互联网提供的广泛且便捷的传播渠道,消极的生育观念在人群中大肆蔓延,并逐渐形成一种社会压力和低生育文化。例如,芬兰是欧洲无孩率最高的国家,这与越来越多的人在脸书(Facebook)以及其他社交媒体上捍卫和推广无孩生活方式有关。

三、北欧五国经验对中国的启示

中国已经步入并将长期维持在低生育水平阶段。目前,中国的生育意愿在全世界范围内已经处于较低水平,从生育意愿到实际生育行为的转换比例也较低。中国的生育模式表现出低生育水平下的同质性,即普遍生育一个孩子,多孩比例低。而且在普遍少生的背景下,受第二次人口转变的影响,不婚不育现象越来越多。但是,中国还未建立起友好型的宏观生育环境,不利于生育意愿和生育水平提高的因素普遍存在,例如,0—3岁早期托幼服务尚未全面建立起来、传统性别分工模式和观念根深蒂固、全社会对儿童教育的过度追求导致集体以及高育儿成本、城市快节奏的生活让青年群体无暇顾及婚育。不过与此同时,中国的生育水平尚有提升的空间、条件和文化,例如,中国民众依旧是普婚普育的、中国仍然是一个重视家庭的国家、中国内部不同地区不同人群的生育意愿和生育水平还是有一定异质性的。由于生育意愿变化比较缓慢,且一旦形成难以逆转,因而中国应抓紧目前的时机,趁生育意愿尚未降至更低水平,抓紧制定相关配套政策,促进有生育意愿的人群成功将意愿转化成行为。

纵观北欧五国的生育率变动历程及其发展经验,要提振生育意愿、提升从生育意愿到生育行为的转化率,需要打出一套政策“组合拳”来切实降低生育养育成本,让青年群体真正富足起来、幸福起来,轻轻松松地步入婚姻、高高兴兴地生儿育女。

1.提供普惠性、高质量的0—3岁托育服务应成为生育配套支持政策的重中之重

应加快推进0—3岁婴幼儿托育服务体系的建设,降低家庭照料成本。目前,0—3岁托育机构较少,主要为私立机构,收费偏高,同时大部分家庭对托育机构缺乏信任,托育意愿低。要加强0—3岁托育服务供给侧的改革,建立以政府为主体、企业、社区、第三方组织等参与的普惠式托育服务与个性化托育服务相结合的服务体系,为不同年龄段的幼儿家庭提供有针对性的服务;要完善保育教育人才培养机制,注重托育服务从业人员队伍建设,提供高质量、可信任的托育服务,切实解决家庭的幼儿照料困难,提升家庭的托育意愿,进而提振民众的生育意愿。

2.将性别平等理念融入政策设计中,全面提升整个社会的性别平等水平

政府应该尽快在儿童抚育、劳动就业以及养老支持等一系列公共政策的设计和制定過程中,充分纳入性别平等理念,持续推进社会各个领域的性别平等,营造男女两性全面、平等发展的文化氛围和社会大环境,引导包括政府、社会、企业,尤其是男性在内的多元主体共同参与和分担家庭的生育、养育责任,帮助中国女性实现工作与家庭之间的平衡,从而实现维持适度生育水平与充分挖掘女性劳动力价值以应对快速老龄化及劳动力规模缩减挑战的双赢。

3.构建全方位降低家庭生育养育成本的综合支持体系

生育支持并不是一个单一的、孤立的政策,也不是某一个部门能够独自完成的,而是一套由多个政府部门和多种社会力量共同参与的综合支持体系。这套体系的构建目标是从多个维度降低家庭生育养育的直接成本和间接成本,创造生育友好和养育友好的社会环境。具体来说,应该在就业、税收、住房等直接影响家庭经济状况的相关领域制定有利于减轻有孩及有多孩家庭经济压力的政策;通过完善生育保险制度,减少生育直接产生的费用(如产前检查、住院分娩等),保障生育养育期女性的经济收入;在住房购买、租赁方面制定优惠政策,向二孩和多孩家庭倾斜;在教育领域,通过广泛深入地宣传倡导,塑造健康的教育文化,摒除全社会对教育过分重视和过度追求的风气,减轻家庭的教育压力。

4.营造生育友好的家庭文化以及工作文化氛围

中国是一个重视家庭的国家,家庭一直是个体抵御外部风险的重要阵地。但是在外部多重压力的挤压之下,人们在家庭生活中投入的时间越来越少,无法享受到家庭生活带来的愉悦。加班已成为现代社会各行各业的常态,严重压抑了青年群体的结婚和生育意愿。政府应该充分利用丰富的现代媒体,通过多种途径,重振家庭文化,鼓励人们从日常的忙碌中回归家庭,和家人一起放松并享受生活,真正使工作与家庭的平衡在政策和观念上达到一致。此外,政府和企业应共同创造一个健康的市场环境,政府可以通过经济手段和行政手段,扭转不健康的竞争文化,鼓励良性竞争,企业也应承担相应的社会责任,与政府一起推动工作时间的缩减,降低青年群体的工作压力。

5.实现生育政策的包容性,保护生育观念、意愿和行为的多样性

应全方位、多层次实现生育政策的包容性,无论在思想观念层面还是在具体的政策制度层面,都应彻底接纳和包容婚育文化转型时期多样化的婚育观念和行为,充分尊重和支持婚育主体差异化的选择和多元化的需求,减少原有生育政策中行政干预和约束的成分,增加服务和支持的措施,最大限度地挖掘和保护育龄人群的生育潜力。目前,主流的社会环境和文化对多样化婚育行为的容忍度较低,要改变现状,首先要改变长期以来政策层面的区别对待,比如对未婚母亲的区别对待。应该以孩子为主体提供各种公共服务,真正实现公共服务的均等化。此外,还可以通过各种媒体加强宣传,引导全社会形成开放包容的婚育观念和态度。■

(陈佳鞠,中国人民大学人口与发展研究中心《人口研究》编辑;靳永爱,中国人民大学人口与发展研究中心副教授/责编 张 栋)