讲好优秀历史建筑故事, 传承中华文明

2021-02-02杨德钧

2003年1月1日《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》正式实施,对何为优秀历史建筑、如何保护等提出了若干规定和措施,标志着上海对于历史文化遗产的保护上了一个新台阶。

我长期生活于上海,并由于历史原因在上海的优秀历史建筑里居住40余载,今已年近耳顺,可以说是生于斯长于斯,对上海优秀历史建筑的情感也愈积愈浓,深感建筑是城市历史文化传承的重要载体之一,也是反映城市文化的重要名片。同时我也深深感到,讲好优秀历史建筑故事,对于传承中华文明具有非常重要的意义,是延续城市文脉,彰显和推进城市特色文化发展的重要举措。

优秀历史建筑所承之重

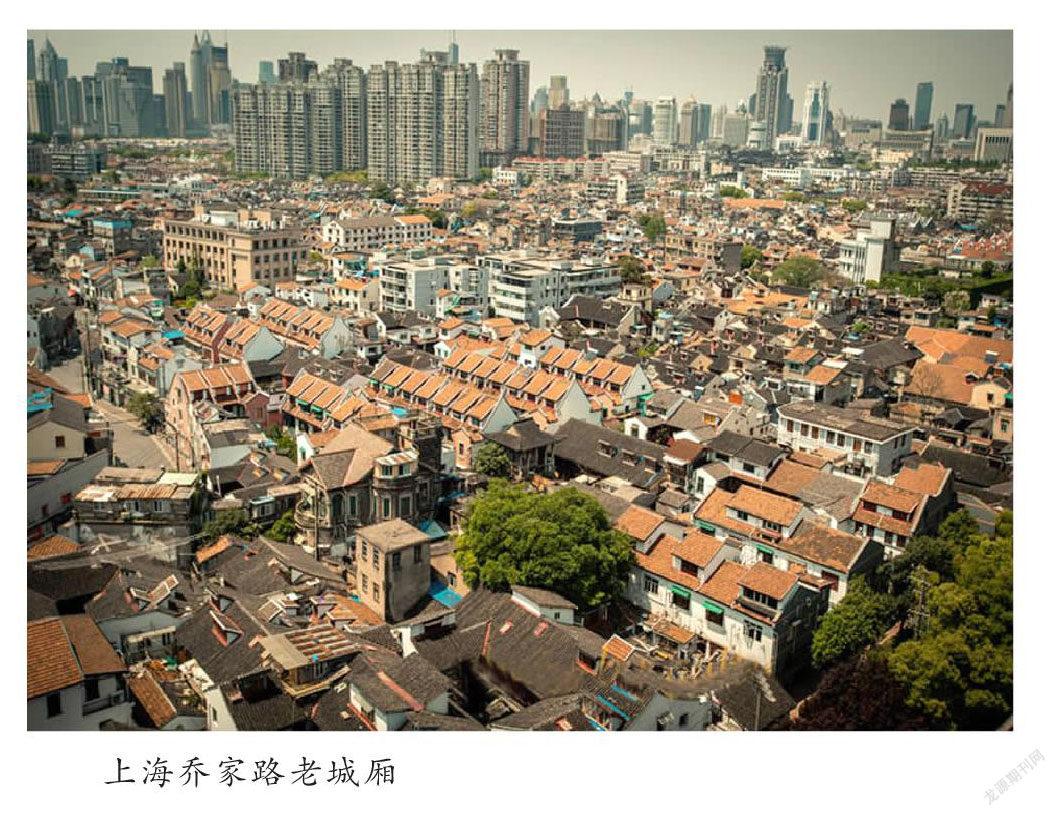

由于历史原因,上海各区的建筑可以说各有千秋。以黄浦区为例,这里最能反映上海19世纪以来各类建筑的特色:外滩地区的老大楼,是20世纪中外银行和洋行的集聚地;老城厢,是中华民族传统建筑的集合。另外,黄浦区还有一批十分典型的老洋房,如思南公馆。可以说,看了黄浦区的建筑,基本知道了上海开埠以来的建筑特点。这些建筑背后所承载的故事,为上海这所城市和其所在街区增添了温度与厚度,增添了丰富的文化内涵。

可以这样评价:老城厢是上海城市之根、文化之源、发展之基和营造之先。其中,乔家路街区可以说是上海老城厢中建筑最典型、文化最发达、保留最完好、人居环境最适宜的区域之一,其文化内涵丰富且多元,是上海历史各时段发展的见证,也是眼下所说的上海三大文化的根脉所在。

乔家路永泰街口有一棵八百多岁的古银杏,是宋代上海镇的珍贵遗存。这棵大树见证了上海从小渔村到上海务,再发展到管理航运贸易的市舶司所在,再到后来的以港兴市,闻名东方,至今依然枝茂叶盛。经上海市人民政府确认、并编号为“0043”。乔家路234-244号徐光启故居“九间楼”、143号乔一琦故居最乐堂遗址和门口尚存的花岗岩旗杆,显示明代此地就人文荟萃,英才辈出,文武兼擅。药局弄95号的药王庙遗址,以及贴近药王庙的同仁辅元堂为上海慈善总机关所在,不仅反映着上海本地人崇敬悬壶济世的药王精神,也彰显着他们赡老恤寡、扶困济贫的仁爱品德。乔家路77号为清代“上海船王”郁泰峰故居宜稼堂旧址。郁家富而仁义,慕仰文化,郁泰峰收集历代典籍50万卷,从中选取宋元佳本校勘编纂《宜稼堂丛书》,名闻学坛,所建宜稼堂虽屡经战火和风雨侵蚀,至今仍基本保持了完整的江南宅院风貌。乔家路113号王一亭故居梓园,既承民族传统建筑之风,又兼收西洋异域特色,精致大器,为清末民初沪上人居环境的典范之作。在郁氏故居对街的乔家路74号的杨家老宅,这栋建筑极有内涵,中西合璧的门楼、半圆型阳台、进口地砖和窗户玻璃,反映出主人对西洋文明的接受和欣赏;精雕细琢的立柱、楼梯背板和扶手,显示着对传统文化的酷爱和继承;四进四天井、南北双门、古法筑墙与西式装饰相间等等又表现着华洋杂处环境中的融合和创新,且杨家老宅系民族设计师李铿、李铮设计,与邬达克在上海设计的建筑足可比肩,甚至更具研究价值。房子的主人杨家自第一代杨勤学先生起,以经营粮食而富,与当时富商顾馨一等65人于1920年冬筹备成立“上海杂粮油饼交易所”,1921年1月8日正式开业,选理事十一人,杨勤学位列第五。交易所不仅促进上海地区粮油的经营和贸易,更是制定了“九八规元”。由于上海的“本洋”价激升而难以胜任货币本位作用,于是上海饼豆业推出以上海二七宝银折算使用的办法。其法是:二七宝银实重五十二两,加升水二两七钱五分,含实银五十四两七钱五分,再行“九八升算”,即除98%,含实银五十八钱二分六厘。于是被称为“九八规元”。该制度实行时期约二十年,影响极大。

富而后教,杨家第二代学通中西,多在洋行供职,或创立实业,第三代更是进入国内外名校学习、深造。杨家老宅是上世纪二十年代末三十年代初建造起来的,正是杨家财源兴旺的时候,故这一建筑奢华而大器。这些在史志和档案中检核的种种故事,使这栋华美的建筑有了文化的温度。这栋建筑既是杨家的实业经营和财富积累的立体展现,也是二十世纪初期民族实业发展的真实写照。像这样的建筑就是不可再生的优秀文化资源,这类建筑在乔家路街区尚有多例,迫切需要上海史专家进行专门性的研究,并吸入有情怀、有智慧、有积累的原住民加入这支队伍。因此,更要在加快推进旧改征收的同时,同步加快甄别保留保护建筑。另外,也需要引用吸纳社会和市场资源来修复、保护这些优秀历史建筑,并与传播红色文化、江南文化结合,使这些老建筑焕发新时代生命力。

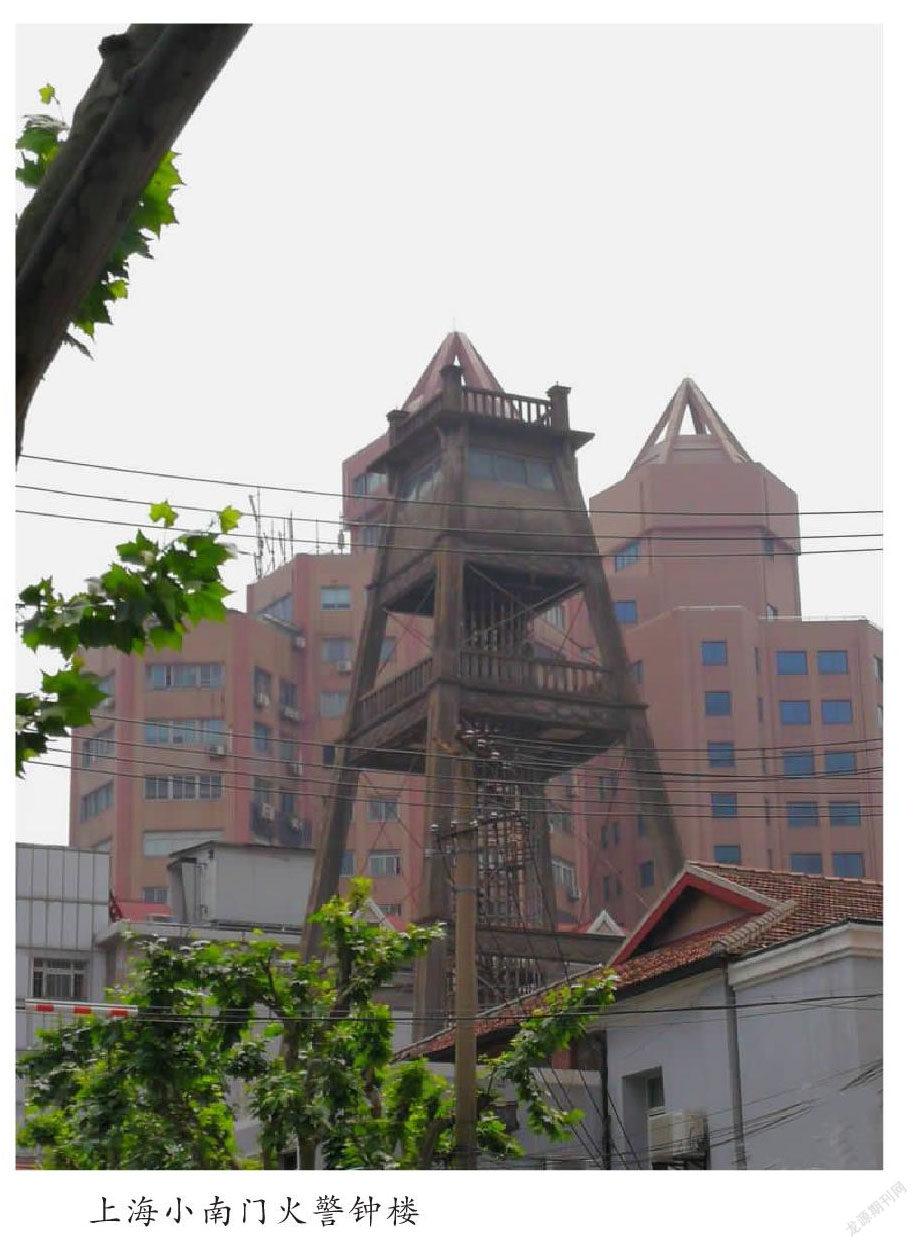

从上海建县到清末民初,乔家路街区一直是当地的政治、经济中心,富商云集,人文璀灿,同时这儿也是新思想产生、革命活动密集的红色地块。与乔家路连接的巡道街,为上海道台衙门遗址。上海道是介于府省之间的行政区划,开埠之后,上海道兼管“夷务”,道台宫慕久主持所订《上海租地章程》23条对上海近代历史影响深远。辛亥革命时,革命党人攻占过上海道台衙门。乔家路、中华路口南侧的小南门警钟楼,其消防水平可与租界媲美,但它的两次鸣钟,却非火警,而是革命:一次是1911年武昌起义爆发后,申城的革命党人以敲响小南门警钟为暗号,攻占上海道台衙门;一次是1927年3月上海工人第三次武装起义,小南门警钟再次响起,工人纠察队解除了军阀当局在南市的军警武装。

分布在上海各个地区的优秀历史建筑,往往都是私人订制,既有一般优秀建筑的共性,又具有其个性和特色,往往一个门把手、一扇窗和一扇门都有非常深的内涵。

淮海路是上海一条具有标志性的繁华商业街,有着深厚的历史文化底蕴,原属卢湾区,现为黄浦区。解放前淮海路叫霞飞路,属法租界,华、洋杂处,政、商汇集,支撑了繁华的商业,尤其是西餐和西点更是名噪海上,可谓无出其右者,如著名的老大昌、天鹅阁等等,不逐一赘述了。沿街以西式大楼为主,与其接壤的思南路有众多的花园洋房,其中就有红色革命机关,另一条是非常出名的南昌路,其中南昌大楼是就十分典型的中产阶层居住的上选,电梯、钢窗、蜡地,高级厨房,配有电冰箱(用380伏电压),电话,卫生间是彩色四件套,大柚木壁櫥,十分舒适、实用。一条路承载了一段历史,既有温度,又可读。

华东政法大学的中山公园校区是原圣约翰大学的旧址,学校的建筑非常有特色,1994年2月即被上海市人民政府定为“优秀历史建筑”,是中国传统建筑与西方建筑折中融合结晶,在中国近现代建筑史上具有重要的学术价值,学校保存“中国房屋之特质”的西洋式校园建筑群,是中国传统古典建筑复兴的代表,主要由“通和洋行”等著名设计公司设计。为了讲好上海优秀历史建筑的故事,最近,笔者应上海电视台之邀,参加了 “建筑可阅读——华政圣约翰大学旧址”的拍摄,因家父杨人治曾就读于圣约翰青年会中学(初中)、圣约翰中学(高中),毕业于当时圣约翰大学,儿子又是华东政法大学本科、研究生毕业。为此,上视编导找到了我。虽然,我说我的记忆来自先父,是碎片的,但导演认为我非常有情感,有特色,于是,邀请我和儿子一起参加节目的录制。我讲述了我了解的当年上海的圣约翰大学的故事片段,这所大学曾经被称为“东方的哈佛”,其校训是“光与真理”,“学而不思则罔,思而不学则殆”,并刻于校徽。学校实行通识教育,德智体协同发展。通识教育是指,学生第一年不选择专业,实行博雅通识教育,进行一些基础课程和兴趣爱好的培养,广泛挖掘学生的兴趣爱好和潜力。学校第一年开设的课程里,除了扎实的英语基础课和文化课程外,还有十分有趣的礼仪课、体育课和课外活动课等,还有各种社团组织(辩论会、演讲会、体育会、科学会、绘画会、摄影会、音乐会、青年会、同乡会等,不下数十种)。在第一年的学习中,学生们英语能力逐步增强,综合素质得到了很大的提高,同时学生也在一年的学习中渐渐理性地找到了自己的兴趣爱好,为第二年的专业选择和学习打下了坚实的基础。学校以治学严谨而著称,考试70分才算及格。那时就读的学生除了少数由教会资助的家境比较贫寒的以外,可以说是非富即贵,但,学生们穿着朴素,崇尚体育。讲课方式也相当时尚,时而在教室,时而在草坪,教授亦从来不看学生的背景,即使是显贵子弟也一律平等,严格要求,无丝毫“人情”可言。因此,为社会培育出了很多精英,为社会主义新中国建设,尤其在外交领域增光添彩。 1953年,国家教育改革,高校进行院系调整,上海圣约翰大学就此结束。

今天华政的中山公园校区就是沿用了当年上海圣约翰大学的校舍,尤其在华政(华东政法学院)初创时期有不少老师就毕业于这所学校,华政的发展也有着他们的汗水,华政今天的教授中,不少曾经是他们的学生。今天的校园仍可以看到那些耄耋之年老人前来观瞻,他(她)们曾经风华正茂,而今虽然垂垂老矣,但,这种情怀、这种文脉以及这些优秀历史建筑却是芳华永驻。

许多热心朋友参与了系列节目的录制,那些人,那些事,使老建筑更有温度,电视片已经播放很多次,我接到的电话同样应接不暇,人们的关注给了我进一步讲好优秀历史建筑故事的动力与信心。

讲好优秀历史建筑故事,传承中华文明

习近平总书记历来十分重视保护和传承我国优秀的文化遗产,多次作出重要指示,指出要让历史说话,让文物说话,给我们传承优秀历史文化指明了努力方向。前不久,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,提出“在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义”。

对于上海的这些历史建筑,中共上海市委、市政府做了很多努力。2003年,颁布了《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保護条例》,将历史文化风貌区和历史建筑管理提高至法律层面。2017年上海市政府印发了《关于深化城市有机更新促进历史风貌保护工作的若干意见》,明确“以保护保留为原则、拆除为例外”为总体工作要求。同年,又出台了《坚持“留改拆”并举,深化城市有机更新,进一步改善市民群众的居住条件的若干研究》。从“拆、改、留”,到“留、改、拆”,上海市历史文化风貌区和历史建筑的保护与发展历程提供了城市微更新的思路。2018年,上海市政协将“老城厢历史风貌与旧区改造对策研究”列为重大课题之一,由政协主席亲任组长。通过调研,提出要围绕老城厢这一特殊区域研究制定特定政策,建立机制、盘活资源,立足当前、兼顾长远,努力实现老城厢“风貌保护、环境优化、旧区改造、民生改善”的目标。

针对老城厢存在的诸多问题,各部门也在积极探索:市住建委对老城厢房屋进行抗震加固,市消防局制定老城厢房屋的消防安全政策,合理布局消防设施,提高房屋耐火等级,实行防火分隔;市绿容局通过发挥社会组织与居民自治的作用,实行拆违建绿、见缝插绿,进行区域景观的优化和完善。

对历史建筑及其残余宜“留”字当先,尽可能最大量地保护祖宗遗留的历史信息。老城厢问题重中之重是平衡保护与升级发展的问题。上海的政策从“拆、改、留”到“留、改、拆”,是观念的转变与方式的创新;“留、改、拆”是筑牢历史建筑保护的防火墙。为了进一步做好历史风貌区与历史建筑的保护与发展,上海市各部门也在努力制定与完善政策:市房管局将进一步简化审批方式,对现有的住宅修缮审批进行再优化;市法制办正在修订《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,着重研究老城厢房屋产权、地下空间开发利用以及历史建筑保护等问题。

优秀历史建筑是一个城市的历史见证和生动剪影,是一部活着的城市史。我们今天的事,就是明天的历史。讲好过去的故事,做好今天的事,赓续中华民族优秀的历史文脉,我们有责任,更要有担当。■

(杨德钧,交通银行博物馆馆长,民革上海市委会常委/责编 刘玉霞)