天水古城军事防御地位及其空间形态特征研究

2020-12-10常光宇

常光宇

导语

历史文化名城天水地处甘肃省东南部,始建于秦武公十年(公元前688年),是秦早期文化发祥地。《史记·秦本纪》谓:“武公十年,伐邽、冀戎,初县之。”[1]文中所言“邽”,即天水置县伊始的古地名。后易名为“上邽、成纪、秦州”,西汉时因“天河注水”的传说而得名“天水”。天水以陇山为界,东邻关中平原,西接祁连山下河西走廊,历史上曾是农耕文明和游牧文明的交汇地。因天水是陇山以西的关隘门户和扼控关中的咽喉孔道,地缘区位特殊,担当着抵御西戎各部东进袭扰的使命,故历时2 000多年,造就了独具匠心的古代城市空间格局。现存天水古城经过北魏、隋唐、五代十国和宋、元、明、清历代王朝更替,不断演进嬗变,形成“两山夹峙、一水中流、五城连垒、寨堡相依”的空间形态特征,体现了古代先民的营城理念和构筑攻防设施的聪明才智,对探寻西北边陲历史和古城保护发展具有重要价值。

1 地缘区位造就了天水古城军事防御地位

任何特定地域的城市在不同历史时期兴衰存亡及其所处地位,不可避免地受到自然禀赋的地缘区位深刻影响。“城市离开必备的区位条件,犹如无本之木,无源之水,难以形成和维系发展。”[2]区位条件优劣与否取决于地缘。地缘关系是指由地理位置上的联系形成的关系,如地缘政治、地缘经济、地缘文化等。其中地缘区位是某一地理位置的城市与其特定区域以及周边地域密切相关的其他诸多要素存在的空间关系,包括人类生存发展依赖的环境气候、自然资源分布、水文地质、地形地貌、山川水系、外部交通、历史人文和政治、经济、宗教、军事等要素。这些由地理位置上相互联系的复杂要素形成的相对稳定关系,也是人类活动最低需求条件的地缘区位。地缘区位离不开地理位置,但是又与地理位置有别,它不只是物理意义上的城市空间方位和坐标,还是社会意义上的事物彼此之间产生的内在关系。从城市进入文明社会开始,人类只要选择某一特定地缘区位营城建邑,这一地缘区位的诸多要素必然转化为塑造城市属性、类别、规模、聚落形态、发展条件、存续方式、社会形态以及彰显城市的政治、经济、文化、宗教、军事价值的区位条件,发挥不可或缺的重要作用。天水古城始建及其演进嬗变同样有赖于所在地缘区位。

1.1 天水古城地缘区位、自然禀赋和历史特征

远古时代华夏民族集中分布的广大地域称为“九州”。据先秦典籍《尚书·禹贡》记载,九州依序为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。天水初名“邽县”,属雍州地域,位于九州西部,多为西戎游牧部族,被中原各诸侯国视为“西垂”。秦武公置邽县前,其祖上因讨伐西戎和勤王护周有功,先后被周王室封为西垂大夫和秦国诸侯[1],领地与西戎部族栖息游猎地犬牙交错。秦国崛起终成霸业,最后秦始皇统一中国,正是凭借陇右天水故地的根基。天水地处秦岭以北、渭水流域上游的黄土高原,山地丘陵连绵,沟壑纵横交织,如天然屏障与世隔绝,造成地缘区位偏远封闭。外部交通只有一条比较顺畅的东西向秦汉陇西北古驰道,连接华夏腹地的陕西关中与甘肃境内祁连山下的河西走廊;另一条南向的汉中巴蜀古道逾秦岭辗转通往蜀郡(今成都)[3]。两条古道交汇于天水,天水遂成陇右交通要冲。虽然西戎游牧部族经陇西北古驰道进入关中,比翻越秦岭进入川西盆地容易得多,但是陇右与关中之间被陇山阻隔,山路崎岖险狭。陇山也称“关山”,是横亘在甘肃和陕西交界的六盘山南延支脉。紧邻山脉西麓即为天水,布防重兵镇守。《直隶秦州新志·序》称秦州(今天水)东扼陇坻,西倚天门,形势之胜,隐然关内,而自汉以来当为用武之地。早在西周时期关中京畿屡遭游牧部族袭扰,危机迭起,酿成历代中原王朝的心腹大患,因此导致秦代以降天水战乱不止。天水古城既是拱卫关中京畿的西大门,也是中原王朝途经河西走廊通往西域进行商贸文化交流的必由之路(图1)。地缘区位的特殊地形地貌、外部交通、历史人文等要素产生的叠加效应和深刻影响,造就了天水古城维系中原社稷存亡的极其重要的军事防御战略地位,使得这座古城作为历代州、郡治所,在陇山以西、黄河以东的陇右地区担负着屏藩关中京畿重任。

图1 古代西出关山交通示意图

1.2 天水地处中原农耕文明和西戎游牧文明交汇处

中国是一个拥有8 000年农耕文明史的大国,农业耕作最初集中在黄河、长江的中下游地区,魏晋前的关中渭水流域以及黄河中下游属于中原,是早期农耕文明萌芽的主要区域。相对于中原农耕文明来说,游牧文明出现很晚,大约公元前10世纪北方游牧民族才逐渐登上历史舞台,分布在黄河河套以北和以西两大地域(《礼记·王制》),使古代中国的政治版图呈现出“南有大汉,北有强胡”的局面。环绕黄河河套,分别以地处北方的阴山山脉和位于西北的六盘山脉分野,形成中原农耕文明区与北方游牧文明圈的两大天然屏障。农耕文明蕴含的守土传承、知常达变、开物成务核心思想理念和游牧文明孕育的相机迁徙获取、傲视传统、自恃天命至尊的放任心态意识构成巨大反差和强烈对立,于是两道山脉所在区域由此变为中原农耕民族与北方游牧部族长期进行对峙、碰撞、冲突、战争、共处、融合的胶着地带。西周时期在黄河最大支流的渭水中下游,已是农耕文明发育程度最高、经济最富庶的关中腹地,也是华夏民族的京畿所在。这对游移在渭水和泾水上游的西戎猃狁部落具有很大诱惑。陇山以西地区包括天水故地早先是西戎部落逐草而居的徙居之所,西周初期秦人先祖自关中以东的豫州迁到西垂犬丘,和西戎游牧部族杂居一处。随着秦人崛起,尤其得周天子赏识受封诸侯建立秦国,附庸周王朝屡屡讨伐西戎,扩张秦地疆域,为日后称霸中原奠定基业,以上邽为中心,在逐渐扩大的周边地区和西戎游牧部族展开长期拉锯战[4]。连年不断的东征西战,使得秦国的金戈铁马荡平了陇右地区的西戎各部,进而战胜六国一统天下。然而纵观历史,北方游牧民族觊觎农耕生活远比终日游牧飘忽风险低,富庶安定,故频繁袭扰中原,从未停止过。“如戎狄之于商周,匈奴之于秦汉,鲜卑族之于魏晋南北朝,突厥族之于隋唐,契丹、女真之于两宋,蒙古族之于元代、满族之于明清。”[5]历朝历代游牧民族军事实力消长,时战时和,此兴彼亡,陇右和北漠始终为沙场。特殊地缘区位、政治历史和风俗文化养成关西陇右地区尚武勇敢好利之风,自秦汉盛传“关西出将,关东出相”[6]。白起、王翦、李广、苏武、赵充国、卫青、霍去病等人都是在抗击匈奴中屡立战功,名扬天下。其中飞将军李广一门三代皆名将,还有麒麟一才赵充国都是天水人。汉代对匈奴刚柔并济,既武力抗击,又实行和亲睦邻政策,鼓励双方商贸文化交流。进入魏晋南北朝以及隋唐五代和北宋的千余年,匈奴、羯、氐、羌、鲜卑、吐蕃、回族等游牧民族相继侵入陇右和时称秦州的天水,以此为跳板入主中原,建立前赵、后赵、前秦、后秦、仇池、西秦、胡夏、吐蕃等政权,导致华夏民族与游牧民族数百年间长期冲突碰撞,最终在天水地区形成农耕文明与游牧文明相互融合的局面[7]。明清时期中华民族大融合日臻成熟,而天水仍是西北边陲重镇,在不断汲取历史经验教训的基础上,加固修筑城墙,改进古城空间防御体系,强化西北地区的军政节制,防止和平息归顺中原王朝后的少数民族再度分裂反叛。

1.3 天水为关中经由河西走廊通往西域必由之路

从关中出陇山西行,海拔抬升至1 500 m以上,地貌变得复杂多样,交错分布着山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁。祁连山脉与并列的马鬃山、合黎山、龙首山南北夹峙,形成长1 000 km的河西走廊。大部分地区气候干燥或高寒,干旱、冰雹、暴雨、霜冻、干热风、大风和风沙等不利因素很多,不宜土地耕作。而山地丘陵和谷底到处生长的丰茂水草吸引了干旱的黄河河套和高寒的青藏高原游牧部落陆续迁徙至此,遂使前秦时期此地开始盛行养马业,促进了关中和陇西交通。秦统一中国筑驰道于天下,以都城咸阳为中心联络全国36郡,其中西北可达陇西郡和北地郡,及至西汉又将秦驰道西延通往西域。丝绸输出成为西汉最具代表性的边贸互市商品,于是丝绸之路应运开通。汉武帝开丝绸之路除发展贸易、繁荣经济之外,更重要的是为了派遣使者出使西域,联合被匈奴驱赶到西域的大月氏人共同夹击匈奴宿敌,因此天水军事防御战略地位得到进一步加强。

图2 丝绸之路陇右北道和陇关道示意图

关中经由河西走廊通往西域的丝绸之路主要有两条,其中陇关道是丝绸之路东段的重要线路(图2)。天水古城作为丝绸之路上农牧边贸集散地,顺势提升为转运中原和西域沿途各国商品物资交换的重要区域性中心。隋唐时期突厥、吐蕃等部族往来陇西和关中,或南下川蜀进行贸易,商旅大多途经天水。北宋时为与西夏国进行边贸互市,在天水古城辟有边关榷场。元代时天水也是汉人、色目人在陇右的互市中心。明洪武五年(1372年)曾在古城专设茶马司,出入藏族地区进行茶马交易。边贸互市和茶马互市让天水古城很快兴盛起来。大量来自西域的珍贵罕见特产出现在天水,如香料、宝石、名马、金银器、琉璃、手工艺品、黄铜制品、马鹿角、天鹅绒、毛皮、毛呢、麝香、葡萄酒、番茄等,和从中国内地运来的丝绸、瓷器、棉线、茶叶、土布、米谷、烟叶、酿造商品等进行交换,不仅给天水带来丰厚的税收,也发展了天水古城的商铺、酒肆、客栈、驮运、马匹交易和镖局等服务业。与此同时,促进了中外文化交流,在西域佛教东渐汉化过程中,丝绸之路上的天水麦积山石窟开凿,成为弘传佛教文化艺术的一颗璀璨明珠。丝绸之路使地处偏远的天水古城迅速崛起,一度商贸繁荣达到鼎盛。在富足经济支撑下,天水古城建得愈加坚固宏伟。

2 天水古城防御体系空间形态演变

天水古城位于渭河支流的藉河河谷盆地。藉河从古城西北邽山谷地穿出,翼带众流,积以成溪向东流去,在麦积山下汇入渭河。河谷盆地狭窄,东西长36 km,南北宽1.0—1.5 km,面积约40 km2,南北山峰分列藉河两侧。古城北依东西走向的凤凰山梁峁,南临藉河,面向壁立陡峭的秦岭余脉太阳山,坐落在黄土高原冲刷侵蚀成的河谷阶地,呈带状向东西两翼延展。古城位置河岸较宽,高爽适中,近河便于取水而不致遭水患,沿河谷道又易于调遣兵马和补给粮草,凭借山形水势造就的易守难攻有利地貌,将山、水、城三要素融为一体,构筑了 “两山夹峙,一水中流、五城连垒、寨堡相依”的空间军事防御体系。

2.1 古代天水防御体系空间形态演变历程

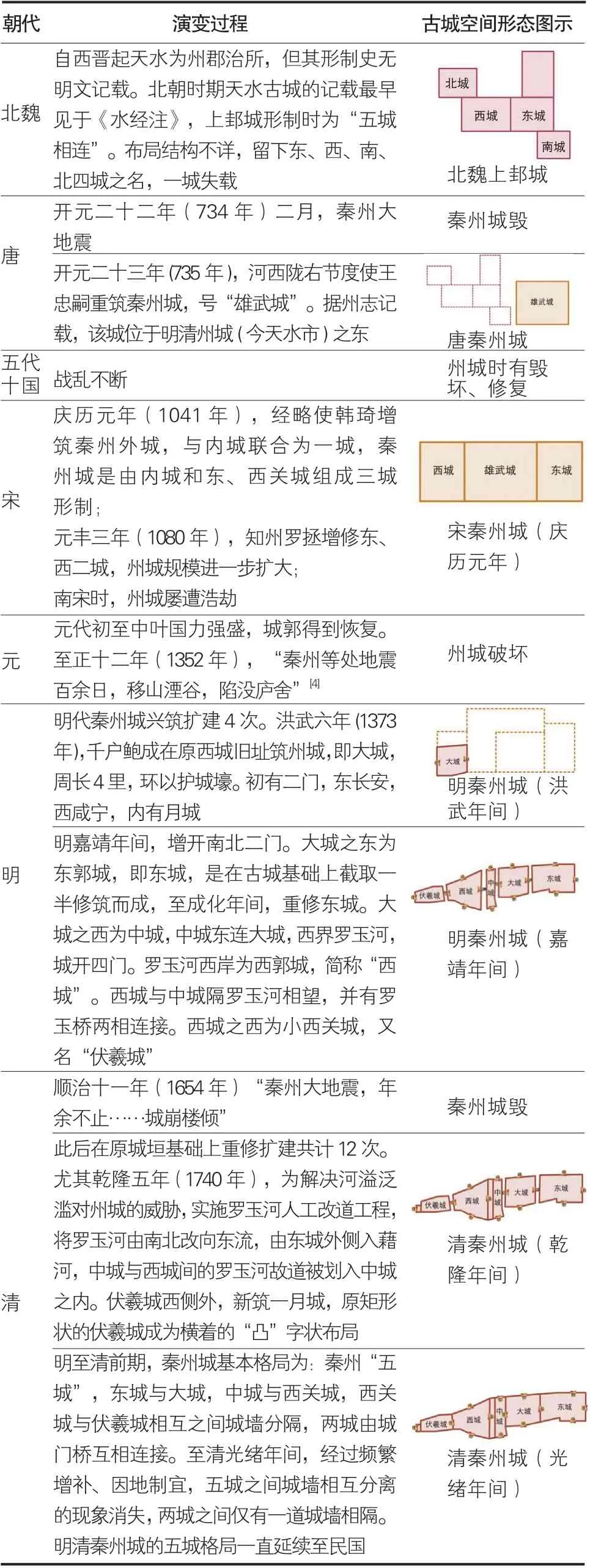

据文献记载,天水古城从西晋时起,城池屡遭破坏而又一再加固,并且因应政治、军事、文化因素影响,对古城空间构成及其形态适时进行改进调整[8]。虽然迄今没有描述秦汉时期天水古城的图文史料,但发生在那一时期的许多重大历史事件表明,秦武公立国之初偏安西垂秦岭山地,随即开疆拓土迅速崛起,以所向披靡之势迫使西戎部族放弃陇右,唯恐避之不及,无力威胁天水早期古城。邽县很可能只是一座单独的城邑。这种状况延续到西晋永嘉“八王之乱”引发大分裂,致使五胡闹中华,天下大乱,众多游牧部族纷纷起兵攻城略地,自立政权,造成中原地区动荡不安,陇右诸多郡县也未能幸免。当时上邽城北接“诸胡”各部,南临氐羌政权,不少农民起义和氐羌反抗多以上邽城为中心。十六国时期的西秦、赫连夏以及北魏时莫折念生起义还曾先后以上邽城为都[9]。这座古城因卷入战争纷乱不得不严加防范,构筑更加完备的军事防御体系。古城空间形态因军事防御需要开始发生一系列复杂的变化(表1)。

表1 天水古城空间形态演变图表

关于天水古城空间格局的记载,最早见于北魏郦道元《水经注》之《渭水》篇。“秦武公十年,伐邽,县之。旧天水郡治,五城相接,北城中有湖水,有白龙出是湖,风雨随之。故汉武帝元鼎三年,改为天水郡。”[10]不过郦道元没有写五座城池的相互位置关系,也没有写各城形状大小和矢量尺度,加之连年战争使古城屡遭破坏,唐代被吐蕃攻陷后又失而复得,仅在原址重建一城,留下被毁四城的旧名,使五城格局形态无从考证。直到明嘉靖年间重建五城,沿藉河“一”字展开,与北魏时“五城相接”的空间格局迥然不同。后人几度修志沿用了“五城相接”的说法,或谓之“五城相连”,但从古城军事防御属性及其价值分析,只描述各城相互间连接与连续的状态,不足以表达两军对垒,古城作为垒筑固若金汤的军事防御设施深刻意涵。因此,笔者在主持《天水西关片区与伏羲城保护发展战略规划研究》时,借鉴兵家习惯用语,以“五城连垒”概括和表述天水古城的空间形态特征。

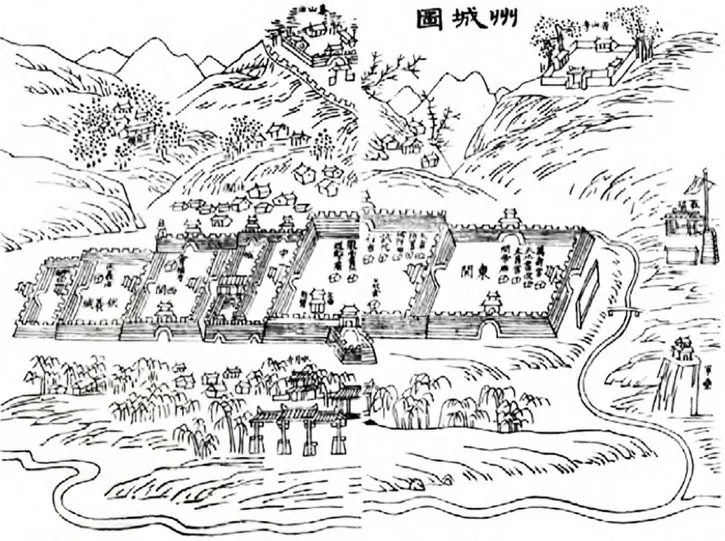

实际上,唐代时天水治所发生过几次变动。五代十国时又毁坏修复。至宋仁宗时经略使韩琦大举扩建秦州外城。据《宋会要·方域八秦州韩公城》载:“庆历初,守臣韩琦以秦州东西城外有民居、军营,恐资寇,元年(1041年)十月己卯,诏增筑外城,乃广外城十一里,与内城联合为一城。秦民德之,号韩公城。”城池“广四千一百步,高三丈五尺”,规模远大于兰州古城,巍峨壮阔屹立在陇右地区,雄踞各城之首。此后该城在南宋与金长期交战中迭遭破坏,元代至正年间秦州城发生大地震再度被毁。明朝嘉靖年间鞑靼南侵,因此加固大城,还在大城以西兴筑中城,接着督建西城。当时蒙古诸部先锋屡入甘肃,兰州西郭因无城墙被掠,百姓惨遭杀戮。鉴于秦州西郭同样无城,而居者之众倍于城,故而引兰州之祸为戒,新增筑了秦州西关城[11]。之后又自西关城西郭外建小西关城,即伏羲城。这时的秦州城由二城扩建到五城,依次为东关城(东城)、大城(州城)、中城、西关城(西郭城)、小西关城(伏羲城)。城池设有多个外城门。城与城之间城墙相隔,城门连通。清代时对藉河支流罗玉河进行改道,便利了中城与西关城的联系。光绪年间五城之间城墙相互分离的现象逐渐消失,两城之间仅有一道城墙相隔(图3)。

2.2 天水城寨相依协同联动的城乡防御体系

战争和社会动荡直接威胁城市安全,攻城略地和攻城拔寨都是主攻方的目标和关键,因此攻防之间的生死博弈总是把城池和寨堡作为重要舞台。军事防御不仅要求加强城池设施,而且与之适应,利用山地丘陵地区衍生出坞壁、寨堡等防卫设施。寨堡主要分为两类:一是民间防御体系的普通寨堡或庄园寨堡;二是军事防御体系的屯田兵防寨堡。寨堡聚落的形式在先秦时期已出现,主要以外围性设防为主,至两汉魏晋时期出现坞堡(坞壁),寨堡的意义才真正得以显现。宋代时因同时受到辽、夏、金和来自北部、西北部戎狄入侵,陇右地区设置大量寨堡,与古城防御设施构成相互支撑驰援体系,达到抗敌御寇目的。南宋初年,宗泽曾感叹今河东、河西,不随顺番贼,虽强为薙头辫发,而自保山寨者,不知其几千万处。明清寨堡为官方所推行,嘉庆时期令民筑堡御贼,居住在乡野地方的民众远离高大城池的防守,寨堡在战乱中成为自保的重要手段。天水古城就是这种实例。如北宋时期西北边防重镇的秦州城成为陇右通往关中、蜀中的交汇口。于是以秦州古城为中心,连同100多个寨、堡初步形成城寨联防。明清两朝则完全沿袭了宋代寨堡相依,协同联防的军事防御体系,在古城周围分布数量众多的堡寨,相互策应,随时驰援。

图3 清光绪《秦州直隶州新志》所附州城图

3 天水“五城连垒”军事防御体系的价值

在中国的冷兵器时代,筑城守备主要用于安全防御,深受历代重视。古城防卫设施一般由城墙、城门、城池组成。随着筑城技术发展,明代以降城墙由早期简易夯土版筑普遍演变为外城墙包砖。城墙顶部出现女墙、雉堞、敌台、城楼乃至角楼等设施,有些在古城墙外侧建马面。城门入口筑瓮城、箭楼等外围防线,加之护城河环绕,城门外设吊桥,防御设施可谓尽善尽美,达到极致。城池形状因地制宜不尽相同,既有方形,也有正圆形、椭圆形、尖圆形、卵形、葫芦形、菱形和乌龟状等,而70%以上的城池平面都做方形[12]。“这种方形城池形制的产生来源于周人井田制的理念。周人通过井田制耕作发展农业的做法取得了显著成就,于是把它扩大运用到‘营国(城)’,由此创造出了以井田制建造城邑的方法。”[13]但是将若干单个古城组合起来,连垒构筑主副城池相互依托的防御体系进行固守,却极为鲜见。天水之所以如此格局,因其自然地理环境所限,在两山一水之间只能沿着狭长的河谷阶地带状发展,必然纵向城墙过长,如果一处城破失守,很容易全城沦陷。采用五城连垒防御格局,各城之间都有城墙隔断,既可独立作战,又可通过城头联动策应驰援,避免局部失利殃及全局。这样做尽管牺牲了城内交通的便达性,但是对于增强天水古城军事防御,拱卫关中京畿与丝绸之路的安全加强了可靠保障,实属战略地位需要。明代陇右地区属“三边”“四镇”重地,北有蒙元压境,南邻羌藏各部,天水作为地域中心和军事商贸重镇,自然负弩前驱。特别是蒙古鞑靼部达延汗势力侵入河套后,形成影响西北边陲稳定的“套寇”忧患,数次进犯秦州,烧杀抢掠。朱明王朝如芒在背,在鞑靼部族进犯最为频繁的嘉靖年间,完善了天水古城“五城连垒”城防体系,并将乡村坞壁、寨堡设施与之联防互动。如今所有这些实物遗存传递的历史信息,印证了古代西北边陲严峻的地缘政治和天水古城的重要地位。

4 结语

显而易见,深入研究天水古城军事防御地位及其空间形态特征,对于深刻认知古城历史价值及其文化特色,把握内在特质属性和深厚底蕴,分析评估古城现状,针对性地做好天水历史文化名城保护工作,是必不可少的前提。著名的美国城市理论家刘易斯·芒福德指出,“要想更深刻地理解城市的现状,我们必须掠过历史的天际线去考察那些依稀可辨的踪迹,去了解城市更远古的结构和更原始的功能。这应成为我们城市研究的首要任务。”[14]历史文化名城保护尤其如此,要以历史文化根脉为基础,研究古城演变发展的特殊价值和特质文化。只有这样,对历史文化名城价值特色的认知才更加贴近真实,才能明确哪些实物遗存是最具生命力的文化品质和精神内涵的外在表征,将文脉传承与形态保护融为一体,通过历史文脉传承引领空间形态保护,做到形神兼备,避免陷入重形态保护、轻文脉传承的误区,更好地彰显和弘扬中华优秀传统文化。