城市新型消费空间生产与消费研究*

——以无锡拈花湾为例

2020-12-10杨韵琦

殷 洁 杨韵琦

导语

20世纪60年代以后,西方发达国家进入持续稳步的发展阶段,并以经济全球化、科技革新和各类文化思潮等为主要推动力,陆续发生了社会生活的重心由生产向消费的深刻转型[1]。随着全球化的进程,西方消费主义社会形态也渗透进中国尤其是东部沿海经济发达地区的城市发展中,城市中的空间作为容纳社会生产关系并以拓扑图形反映社会关系的直接载体[2],被赋予了明显的消费特征。在激烈的社会和经济竞争下,消费空间的生产成为资本创造需求并完成生产获利循环过程的有效手段,其数量日益增长,类型也呈多元化趋势拓展,因此也成为当代城市的基本空间类型[3]。由于社会生产力水平和居民消费能力的不断提升,人们的消费活动不再局限于对物品简单的购买和占有,而是延伸到了休闲、娱乐、旅游等各类活动中[4],这就使得各种注重度假休闲和观光享乐的新型消费空间迎来了开发建设的热潮。这些空间场所在具有后现代主义消费特征的基础上,融合了现代城市居民愈加个性化,具有偏好性、随意性以及时效性等生活方式和闲暇娱乐消费行为的特征[5],并利用具有一定深度的文化内涵提升消费空间的经济价值和吸引力,成为旅游消费的热点和城市生活的重要组成部分。此外,这类空间为开展各类消费活动提供物理场所,其中富有特色的文化和建筑、空间符号等也成为被消费的对象[6]。而且对空间的消费一样可以创造价值和利润,并成为新时代增加财富和权力的重要方式。基于上述背景,本文选取以禅文化为主题的新型消费空间——无锡拈花湾为研究案例,分别从空间生产者和消费者的角度探讨两个问题:拈花湾这一“无中生有”的空间是以何种方式生产出来的?游客又是如何对这一空间进行消费和解读的?希望通过本文的研究,加深对这一新型消费空间的生产方式、消费特征与形成机制的理解,以实证案例丰富空间生产与空间消费的理论研究,为该类型消费空间的建设与发展提供参考与借鉴。

1 城市研究中的“空间生产”与“空间消费”

“空间生产”的概念由法国社会学家亨利·列斐伏尔结合马克思主义生产理论提出,他认为城市空间具有生产资料、消费对象、政治工具、阶级斗争介入等功能[7]。空间成为完成资本积累和创造剩余价值的中介和手段,它的生产带有明显的意图和目的,因此城市空间既是利益角逐的场所,又是充满各种社会意识形态的产物——空间本身就是生产的直接对象[8]。这使得空间作为一个整体直接与生产相联系,并在生产过程中融合经济资本、文化资本以及社会资本后,完成了由“空间中物的生产”向“空间本身的生产”的转变[9]。这一转变既是生产力自身发展的结果,也是知识在物质生产中直接介入的结果[10]。这也使得空间在城市中有了自身的生产和运作逻辑,即将空间本身视为一种特殊形式的产品,不仅局限于空间中传统的物质资料生产,还将政治、经济、文化等各种形式的社会关系纳入空间生产的范畴[11],是社会关系生产及再生产的对象和产物,并且成为当代社会的主导生产模式。生产与消费作为社会经济运行中的一对重要的矛盾体,它们的发展始终联系紧密。因此作为这对矛盾中的首要环节,当生产的重心由物转向空间时,这一变化趋势也渗透进了消费领域,并在空间中呈现出不同的消费特征。

对“空间消费”的研究开始于20世纪六七十年代,主要是关于空间中消费实践活动的研究。最先人们是将空间作为商品或服务的消费场所,即作为消费行为发生的空间载体;随着社会物质生产水平提高,在人们的物质需求得到充分满足后,空间中的非物质内容逐渐成为消费的热点。具体表现为人们利用现实中的资本和资源去换取对空间的体验、感受以及占有,从而激活与之相关的情感经历、丰富想象力、社会交往的增多等抽象感知[12]。这就意味着空间不仅是承载消费活动的场所,还成为可以被直接消费和满足特定需求的商品,以明码标价的形式进入社会生产消费交换的体系中,因此对空间自身的消费也就成为消费社会中盛行的现象。在此过程中,空间消费的内容和形式延伸到了包括注重心理和情感需求的体验消费[4,13]、以实现身份认同和社会关系建构的符号消费[14-16]和将空间中的观光环境变为付费景观的视觉消费[17]等方面,这些进一步推动了空间消费的热潮并促使消费内涵的深化。空间消费包含了体验、想象以及交往感知等的复杂活动,表现出消费空间所延伸出的社会属性特征,通过政治、经济以及文化领域改变了全社会的形态和人们的生活消费方式。

目前,对以空间本身为主要消费对象的消费空间的实证研究尚不多见。本文选取无锡拈花湾作为休闲度假型消费空间的典型案例,解读了其空间文本生产与表达的方式,探讨其空间消费行为的逻辑和特征,并试图从空间生产与空间消费的矛盾作用视角理解该类空间产生的机制。

2 以无锡拈花湾为对象的新型消费空间生产与消费研究方法

2.1 研究对象

无锡拈花湾位于无锡市马山太湖国家旅游度假半岛上,背靠灵山胜境、面朝太湖,距离中心市区30 km左右,且在长三角大都市区3 h车程的旅游圈内(图1)。拈花湾是无锡灵山文化旅游集团耗资53亿元打造的占地面积1.066 km2,集景观游赏、主题体验、购物餐饮等为一体的“中国心灵度假目的地”。依托优美的自然风光和内涵深厚的佛文化资源展现出独特的空间特征,自2015年11月开园以来客流量逐年增长,受到大众的广泛欢迎。拈花湾的成功绝非偶然,作为特色鲜明的新型消费空间,无论是对空间生产者,还是消费者而言都具有较强的标志性和认同度。本文选取拈花湾为研究对象,解读和剖析该空间的生产过程、空间消费特征以及空间生产与消费之间的互动机制。

2.2 研究方法

首先,采用实地调研和相关规划设计资料收集的方法对拈花湾的空间生产进行认知和解读;其次,通过质性研究方法,对来到拈花湾的游客进行问卷调查,获取目标群体的基本信息、行为特征以及消费感受。2019年10月,发放调研问卷200份,其中在拈花湾内部发放110份,网络发放90份,且均为有效问卷(表1)。最后,在此基础之上于不同消费群体中选取具有代表性的15个调研样本开展20—30 min的深度访谈,形成独立的访谈记录,并对其中的关键信息和重要观点进行提取和凝练,较为具体地反映不同群体的消费体验感受。

3 资本语境下拈花湾的空间生产

3.1 拈花湾的建设发展过程

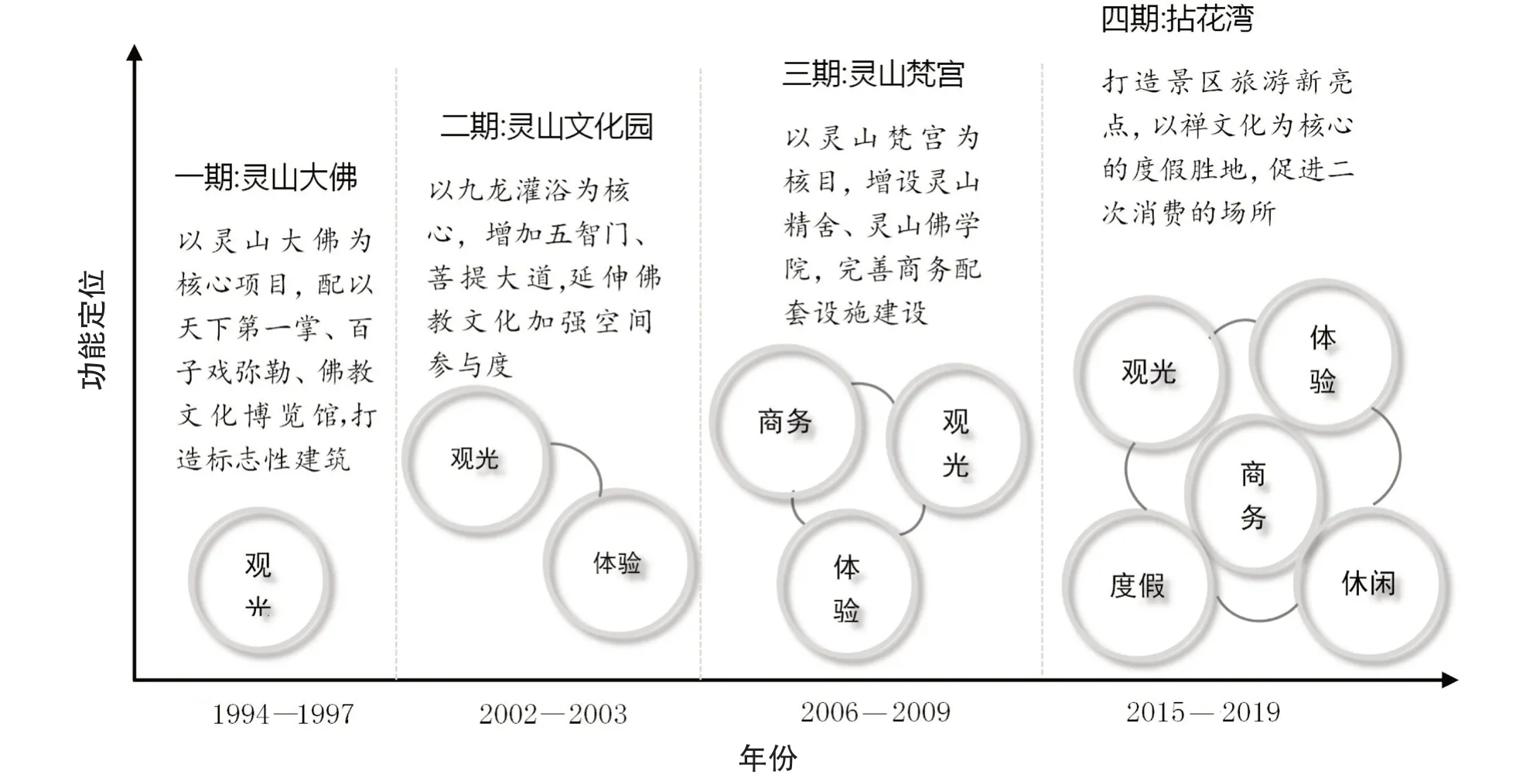

图2 灵山圣境景区建设升级示意图

无锡灵山文化旅游集团(以下简称灵山文旅集团)作为拈花湾的开发建设主体,已经对拈花湾所处的灵山胜境景区进行了3个阶段的建设升级,并且平均每5年对景区的主题、功能和设施进行阶段性的更新提升(图2)。为了更大限度地延长游览时间,提高过夜率和二次消费,灵山文旅集团于2015年建成了将观光、游玩体验、休闲度假、商务会议等相结合的第四期文旅空间——拈花湾。作为前期景区生命力延续的载体,拈花湾在继承灵山景区的佛教文化核心的基础之上,挖掘提炼出佛教在中国的传播发展中具有本土化表现的禅文化主题IP作为引导和塑造空间个性的媒介,跳出了因低层次文化开发而生产出无特色空间的桎梏,为空间加上了一层“文化滤镜”,以此完成独具差异性和辨识度的空间主题叙事。此外,灵山文旅集团经过灵山景区四期的景点迭代,积累了整合特定主题文化资源塑造特定空间的成功经验,并以此建立起空间品牌和流程化的空间生产模式,在全国其他地区开始了类似灵山胜境的复制输出之路。如借助儒学文化打造的山东曲阜市尼山圣境和提取汉文化建立的陕西汉中市兴汉胜境等。因此,拈花湾已成为众多主题式文化旅游空间项目的代表,作为塑造地方形象的资源和特质,顺理成章地与资本结合在一起,成为空间生产者获得资本输入的动力与砝码[18]。

3.2 物质空间文本表达

资本将对物质空间的设计和建造作为介入空间生产的第一步,拈花湾委托专业设计公司,首先通过三维静态的空间表达反复强调禅文化的主题符号,并在在原本的空间坐标中加入时间维度的表达,用“超时空”“超现实”的四维表达方式使空间产生了戏剧化的扭转和跨越,打造出禅意浓浓的“出尘净土”式空间文本。

3.2.1 三维静态空间文本表达

拈花湾总体上呈现轴线型的布局形态,按照 “外度假、内商业”的总体空间功能分布,规划了“五谷、一街、一港、一堂”4个主要区域(图3),并利用所在地的特殊地形,整体呈现出类似象征佛祖拈花形态的总平面特征。各功能分区中的具体组成区域配以出自禅意文化典故的命名体系,并且将具有相关文化符号意象的布局思路融入空间总体结构和尺度的规划设计中,诠释了空间中的禅文化主题IP特征。

图3 拈花湾的总体形态图

在建筑风格上,拈花湾参考具有唐宋风韵的建筑特点,以此来还原处于佛教文化鼎盛的唐宋时期的历史风貌,并增添了富有东方田园和江南水乡特色的建筑元素,使整体环境呈现出古朴淡雅的禅意风格[19](图4)。景观设计中运用具有禅文化意象风格的植物配置,并于潺潺流水中点缀花草石像,在细节处做到对空间主题符号的扩充表达,更好地烘托了空间禅意文化氛围(图5)。

图4 拈花湾特色建筑风貌图

图5 拈花湾具有禅意风格的景观设计图

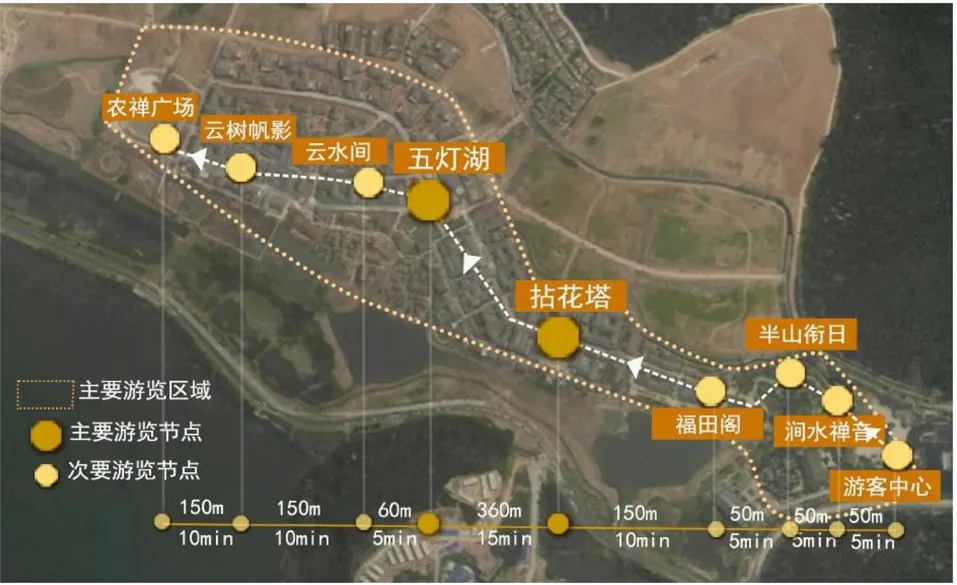

此外,拈花湾还在主要游览轴线的起始、发展、高潮到最后结尾处,每隔5 min路程布设一处带有空间文化主题意象的景观节点。拈花塔和五灯湖等大尺度一级节点与农禅广场、福田阁等较小尺度二、三级节点均匀设置在游线路程上,起到反复强调空间标志物和辨识度的作用,并带动游览节奏(图6),使游客渐入禅意空间氛围的佳境。

图6 拈花湾游线节点分析图

3.2.2 四维动态空间文本表达

拈花湾的设计者敏锐地捕捉到现代人趋向夜间发生休闲消费行为的特点,将空间氛围展示的高潮设置在夜晚,通过现代声光电技术渲染梦幻诗意场景,烘托禅意气氛。这与白天较为理性和静态的空间形成鲜明对比,夜晚颇为感性的主题文化表达形式更易触及游客内心的柔软之处,使人忘却来去归属、陷入时空游离的梦幻之所。夜晚景观的集中展示也大大提高了游客在拈花湾的过夜率,成为吸引人群、塑造空间亮点的“杀手锏”。

除此之外,拈花湾的空间还有由运营者精心组织安排的、具有自发性的一系列动态事件体验串联而成[20]。这些事件表现为不同时间段的实景演出活动,通过演出中非现实和非日常化的着装以及行为表现,使游客产生暂时性的时空隔离和穿越之感。其目的是为了有效聚集人气、推动空间氛围达到高潮,以震撼视听、具有冲击力的表演方式将游客快速拉入空间情景之中。

区别于日常的体验活动,拈花湾中的抄经读诗、拈花禅行等活动引导游客以更加主动的方式参与到空间消费的形式中来,使空间与游客之间呈现出动态连接的关系。这种互动体验为游客带来了更加直观和深刻的空间主题氛围的感知,继而成为深度开发空间消费的有效策略。

3.3 虚拟空间中的生产与营销

拈花湾的空间生产不仅体现在实体空间中,而且拓展到了虚拟的网络空间,利用新媒介推动空间运营,助力空间生产。拈花湾在其官方网站、微博以及相关微信公众号、大众点评等新媒体平台上对其举行的最新活动和动态进行推送,并将拈花湾宣传为“极乐净土”“祈福之地”,掌握空间形象塑造的主导权。通过网络渠道营销宣传扩大空间影响力,邀请网络自媒体作者、旅行玩家等来体验拈花湾产品,并在微博、微信上推送美文图片,吸引更多的网络受众参与其中。通过新媒介渠道的宣传引导,将这种休闲度假方式定义为品位和潮流,从而刺激和引导消费者来拈花湾进行体验消费[21]。拈花湾在游客来到真实空间之前通过网络空间中意象和想象的传递,让游客对空间提前预设了主题形象,在有限的空间中给人以无限的遐想,从而达到了激发消费和体验热情的目的。

总之,在资本利益的助推下,拈花湾的开发商将禅意文化融入空间生产实践中,通过多维空间文本的表达创造出一种能够对外吸引消费、获取资本积累的空间产品。同时,设计者着重对空间进行渲染美化,与网络宣传营销结合在一起,更好地契合消费者对于空间的某种需求或欲望,从而促进消费,获取更多的经济效益。拈花湾的建设主体和设计者作为空间的缔造者,共同参与了拈花湾精巧细致的空间生产过程,其推动力建立在实现自身更大限度的资本增值和利润基础之上,也是空间生产背后隐藏的根本逻辑。

4 游客消费行为分析:从空间中的消费到空间本身的消费

传统意义上的消费空间只是承载满足使用功能上的消费活动,而随着各类环境优良的消费场所不断出现,也让人们意识到消费空间本身也可以带来日常生活界限之外的经历和感官体验,空间中售卖的商品不再是决定人们消费活动的唯一因素,空间本身的品质和特色、形象与主题成为消费者关注的对象[6]。游客作为拈花湾空间中的主要消费者,他们的消费行为不仅局限于在空间中消费商品,而且表现出进入该空间后产生的一系列以不同方式、不同目的呈现出的对空间本身的消费,完成了“空间中的消费”与“空间的消费”的结合和转化。

4.1 主体消费形式——对空间本身的消费

4.1.1 空间的视觉消费

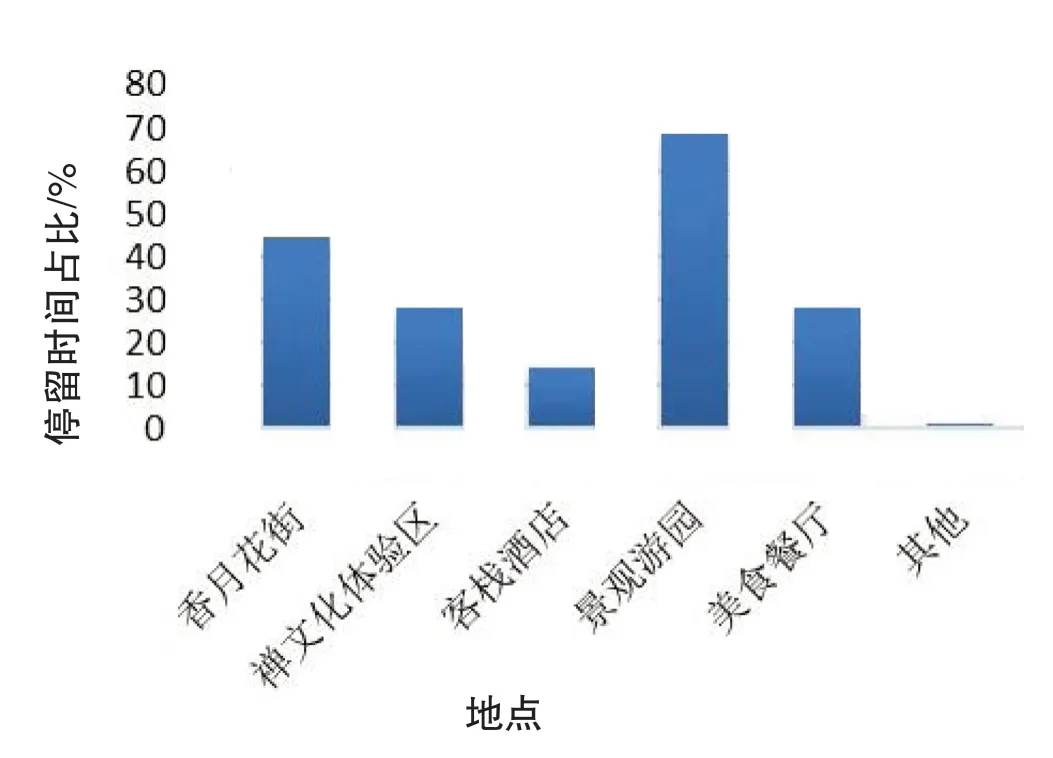

对于空间的消费者——游客而言,拈花湾以收取门票的形式出售空间①意味着他们也买下了对于空间“观看的权利”[17]。空间不仅具有其功能、社会、政治等方面的意义,而且能给人们带来超越二维平面图像的视觉冲击和更具美学意义的直观立体感受。拈花湾中风格鲜明的唐式建筑、大片的各色花海以及能吸引眼球的“网红”景观等各类空间元素的设置,就是以最为直接和表面化的视觉表达方式向游客阐释着空间文化,塑造具有强烈可观赏性质的空间形象。调研发现,69%以上的游客在景观游园中停留的时间最久(图7),其中美轮美奂的花海、细腻精致的庭中景园加深了他们视觉上的刺激和享受,成为游赏空间时的核心内容。而这种无处不成景的视觉表达得到了占消费人群多数的年轻女性的更多认同感,该群体认为来拈花湾是为了获得“唯美梦幻”(N8-F22)②“有品位有格调”(N4-F38)的感官体会,并倾向于通过对拈花湾的街道、建筑、景观等的驻足观看和拍照等形式,完成对拈花湾空间的视觉消费。

图7 游客在拈花湾停留时间较久地点分布图

4.1.2 空间的体验消费

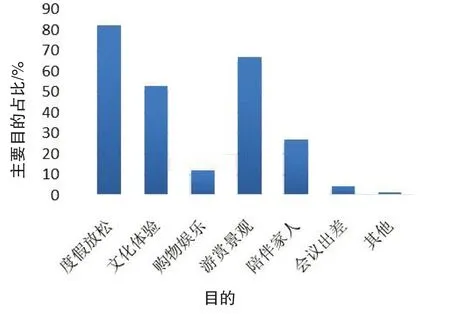

在拈花湾的受访游客中,超过一半以上选择了以度假放松和文化体验作为来此的主要目的(图8)。这说明游客不单纯地只满足于看见,也乐于在空间生产者的引导之下将单纯的视觉冲击扩充为能带来更加立体的感官享受和具有丰富心理变化的体验活动,通过这种空间互动和参与程度较高的消费形式达到预期效果。拈花湾具有明确的空间主题作为特色体验的基础,所以在禅意养生馆里读诗抄经、在拈花塔下同愿传灯、参与观看文化演出等具有主题性和互动性的空间活动,被游客认为能够“释放压力”(N11- M43/N13-F30+)和获得“日常没机会获得的新奇体验”(N14-F19)。人们来到拈花湾不仅仅进行购物、用餐等各种具体消费活动,更倾向于在与日常生活环境反差较大的空间布景之下进行景观游赏、氛围感知以及对不同生活方式的体验,并让体验的感受转化为美好的回忆,在旅程结束后仍能保留在脑海中。这一系列体验场景和活动在不同层面满足了游客的旅行期待,也极大地激发了游客的空间消费热情。

图8 游客来拈花湾的主要目的图

4.1.3 空间的符号消费

消费空间作为一种符号和象征,客观上具有向社会显示拥有者社会地位、声誉、权利和需求的功能,消费者在空间中也能达到建构自我身份和完成身份认同的目的[16]。根据调研样本中的消费人群得知,拈花湾主要吸引的是拥有较稳定职业、较高收入和学历的中产消费群体。这类群体拥有超越刚性消费的能力,并开始乐于在消费升级的过程中积极培养自己独特的风格品位和生活方式,将身份地位和经济实力与不同消费对象的价值相契合。拈花湾中具有较大差异性的住宿等级定价③、对应不同文化品位爱好的体验项目定制以及商品价格定位等给游客传达出了不同价值的符号信息,游客因个体感知差异而使消费行为萌发出了不同的“暗示意义”,继而引发了基于不同层面消费想象的符号消费行为。游客在商家一系列的宣传和引导之下,通过消费将符合自我想象中的超凡脱俗、精致出尘等抽象意义与现实中的商品和空间环境或在其中的体验活动等同了起来,以此达到内心对自己有能力享受高品质生活的肯定和获得“出尘之士”身份标签的目的。在空间中花费时间和享受环境成为具有符号色彩的消费行为,并体现出“炫耀性消费”[22]的特征。这类消费行为的目的是通过消费商品或服务来让自己的支付能力可视化,以达到与他人作歧视性对比[23]。在调研访谈过程中发现,有部分游客对于入住拈花湾唯一的五星级酒店——波罗蜜多酒店有较为强烈的优越感,表示会通过“在朋友圈定位”(N5-M50+)和“在有酒店标志性的大堂拍照”(N12-F35/N8-F22)等方式间接炫耀自己的消费品位,在拈花湾这个相对远离日常众多消费观察者的空间里,借助图片、空间定位等形式完成与他人之间对商品高价的共享,以此获得良好身份形象和较高的社会地位的感知。这种基于消费想象的符号消费是游客在消费过程中受到空间要素影响所萌发和衍生出的消费行为,同样也被视为游客空间消费行为的一部分。

4.2 次要消费形式——空间中的消费

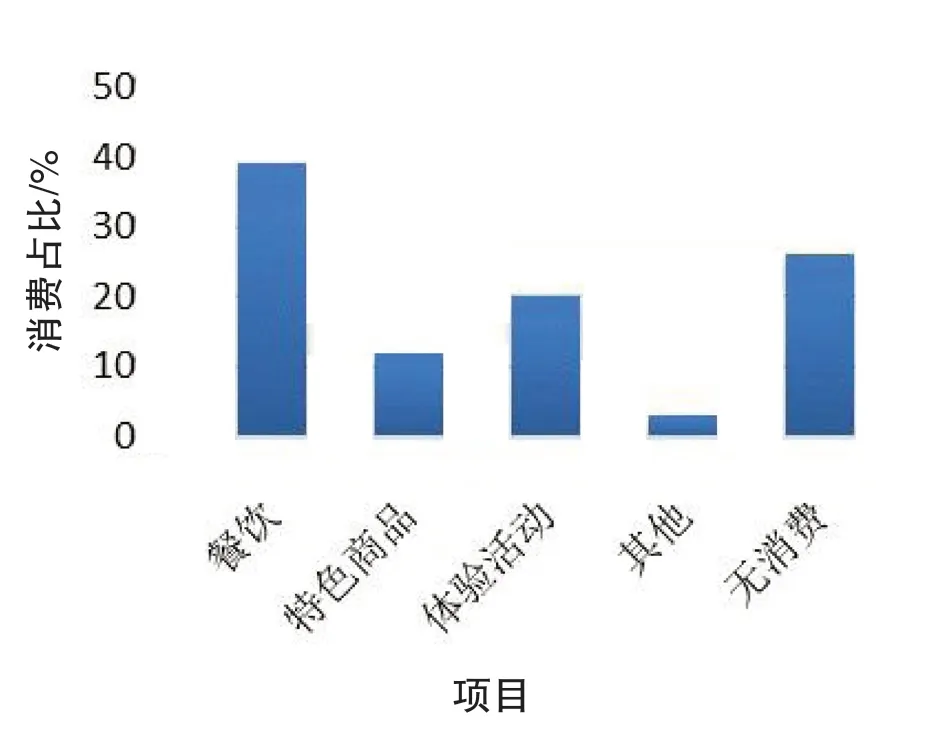

在拈花湾中的古风建筑、精致景观、抄经茶馆等“禅文化”意象被作为塑造消费空间的背景,而其中的美食小吃、咖啡茶吧和文艺商品店铺等则是在“空间中消费(商品和服务)”的主要载体,也是消费空间所指向的传统企图。但是在调研中发现,超过半数的游客对拈花湾的认知偏向于没有明显“空间中消费”性质趋向的度假村和旅游景点(图9),并且在进入该空间之后也有26%的游客实际上没有发生二次消费行为(图10)。这说明多数的游客对于拈花湾中售卖的商品更倾向于采取观看浏览的态度,而不会产生实际的消费行为。有游客表示“这里的商品虽然精致,但是总体价格还是偏贵”(N1-M45/N3-F20+),或者“有挺多东西在外面也能买到”(N6-F58)。一方面这是由于拈花湾中售卖的商品大多数超出了游客心理价格,另一方面则是因为其中贩售商品的“地域空间限定”特征不够突出,相对于此处空间本身的不可替代性而言,其多半是人们平日里常态消费的一部分。所以这在一定程度上降低了游客对空间附属商品的消费热情,使得进入收费空间中的游客在消费时会保留更多的理性成分。这让他们将更多的关注点放在拈花湾特殊“空间文本”的解读和感受体验中,最终让购买空间中商品的实际消费行为成为人们在拈花湾中的次要辅助活动。

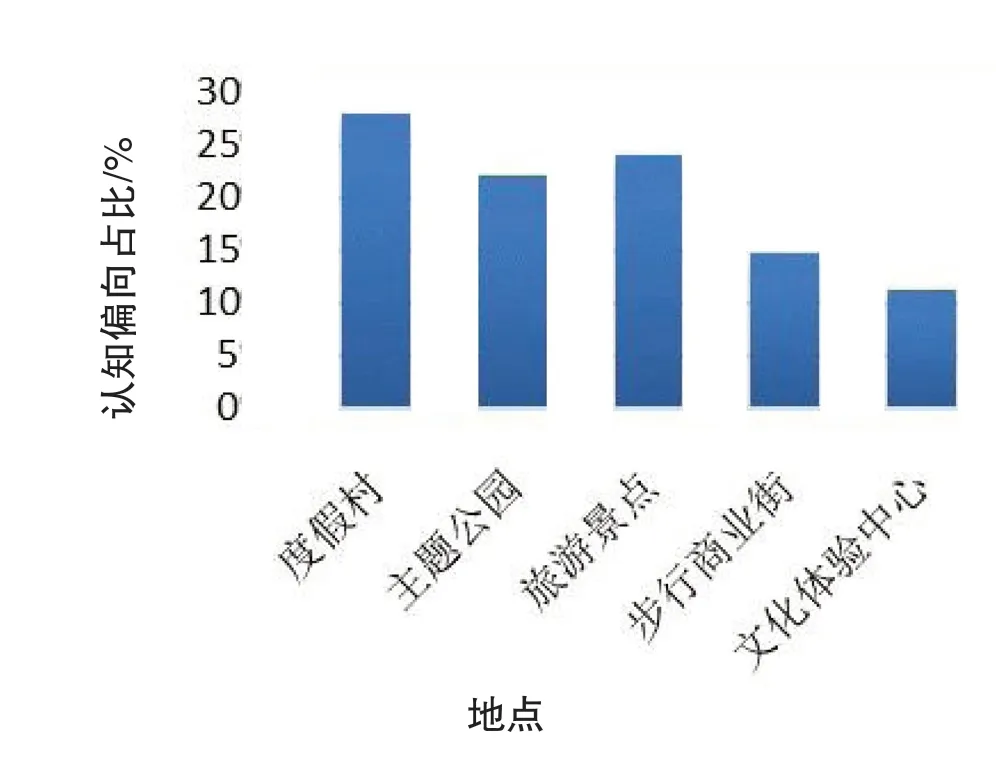

图9 游客对拈花湾的认知图

图10 游客在拈花湾消费支出分布图

5 拈花湾的空间属性与消费特征

5.1 空间属性:向环境索费的消费空间

空间作为让消费活动得以发生并延续的物质载体,只有消费活动和城市空间相结合才能产生消费空间[2]。城市空间中以普通购物为主要形式的购物综合体、商业步行街等消费空间,以出售商品为显著目的,但也具有一定的开放性,可以容纳消费者在空间中行走休息、交往感悟等非消费行为,这种行为本身并不会为商家带来直接的经济效益。而拈花湾通过收取门票的方式出售空间并实行商业性经营,游客要通过门票与空间进行等价交换后,才能拥有对其进行“游玩、观赏、体验”的权利,这让拈花湾成为向空间环境索费的消费空间。游客被限定在具有商业运营性质和游赏体验功能的空间中,将空间作为消费对象,从而衍生出对空间本身的消费的发生率要远超于空间中物的消费的行为特征。这明确了拈花湾以空间消费为主体消费形式的新型消费空间的属性,对空间本身的消费也成为拈花湾一种固定的盈利模式。

5.2 空间消费行为特征

人们在拈花湾中进行以空间本身为主体的消费活动时,空间中销售的商品类型甚至空间本身的功能不再直接决定空间的品质特点。消费者心甘情愿地购买成为商品的空间,不仅会将物质环境品质是否优良作为对空间进行考量的评定标准,而且会通过在空间中所引发的感知、想象等行为对空间价值作出不同层面的判断和回应。因此从一系列具体消费行为来看,在拈花湾中进行的空间消费具有以下几个特征:(1)人们通过观看和凝视的行为接收感知空间中现实环境所传达出的信息,即用最具直接化和浅层化的方式完成对拈花湾中的古风建筑、花海游园等物质性景观以及为吸引眼球设置的戏剧性演绎等空间事物的接纳,展现出视觉消费的空间策略;(2)根据个人的爱好、受教育程度和情感需求等,人们乐于去选择并置身在不同故事设定的主题空间,并加入具有较强主观能动性的亲身参与活动来获取在空间中的新奇体验,从而产生更多的消费欲望去购买能勾起经历回忆的相关商品,通过体验消费使空间的价值变现;(3)为在空间消费过程中获得个人追求的社会身份、地位的认同归属,人们对于空间使用价值的认知在弱化,转为在空间中进行更重视身份代表性和地位附着意味的符号消费趋向特征。

在进行空间消费这一实践活动时所表现出的一系列消费行为特征,满足了他们寻求具有差异性环境氛围和标志性生活方式的心理需求,空间建设主体也因游客在此进行的不同特征的消费行为而获得了盈利。双方各取所需利益诉求由此契合,并且建立起了相对和谐的供需关系[24],体现出空间消费的潜力和价值。

5.3 空间中衍生的消费区隔

根据拈花湾的空间消费行为背后潜藏着一定的消费区隔特征。首先,从空间自身来看,生产者选择了在不同时间展示不同的景观来区隔消费者,具体表现为其将大型演艺和更具冲击力的景观展示放在夜间进而增加游客的住宿需求,实现景区以高盈利的模式运营,反映出拈花湾在时间景观层面上体现出的区隔特征。其次从消费者群体来看,在其空间消费的过程中,不同的人群阶层会借助不同的消费行为进行社会群体上的区分。以拈花湾中主要的消费群体——中产阶级为代表,他们基于对有文化内涵和品质格调的消费选择来扩大自己与低收入群体的差别,缩小与想象中富裕阶层消费方式的差距,借助消费的过程定位自我的社会阶层。拈花湾所表现出的消费区隔特征,是空间的生产意图与游客的社会属性相互作用的结果,表现出空间的社会建构本质。

6 新型消费空间生产与空间消费的形成机制

6.1 新型消费空间生产的形成机制

相较于早期社会仅满足刚性需要的消费活动,当今消费者需求的重心已变迁为个性化与精神情感的满足,文化和观念的消费取代了产品物理属性的消费[18]。这一转变使得更多的消费空间加强了空间内涵的挖掘和宣传来刺激消费。从消费心理来看,高强度的生活节奏和工作压力使人们渴望逃离日常同质化的空间环境,这就使得那些通过非现实和梦幻般的场景打造出与日常生活拉开距离,并运用时空上的反差来制造空间“致命”吸引力的场所,因其具有遁世感和差异性而成为抚慰人们精神“痛点”的良药。拈花湾与迪士尼乐园相类似,二者均以一种强调特殊体验的空间叙事结构和空间景观营造出一种梦幻空间;但拈花湾的特色在于其依托内涵深厚的中国传统文化主题,对主题乐园的消费群体进行了扩展,对空间特色进行了创新设计,可以说是主题乐园在中国的地方化实践。

总之,空间生产者为了能更快速有力地吸引消费者到空间中来,一方面将商业消费和深度观光度假活动相结合,创造出异于日常的特殊空间消费体验;另一方面让空间拓展成为人们表达个性品位、宣扬身份地位以及实现自我价值的社会容器,使空间成为一种得到消费者广泛追捧的主流消费产品。

6.2 空间生产与空间消费的互动机制

在马克思政治经济学的理论视角下,生产与消费作为一对矛盾体相互依存、相互决定。生产决定了消费的内容、消费方式和消费水平,而消费作为生产的目的,消费所形成的新的需要也对生产的发展起着导向作用[25]。随着消费社会的形成,虽在本质上没有改变生产与消费的辩证关系,但却使得消费的主导作用日益突出。消费逻辑开始控制并主动去创造各种消费需求,并强有力地控制了城市空间的生产和再生产[8]。拈花湾的空间实质上也就是资本按照物的生产逻辑并结合人们的消费行为来组织生产的。空间生产者将主动权掌握在手中,将大量具有冲击力的视觉场景、全感官体验等融入空间生产的过程中,使空间本身成为消费的对象,并且在空间中创造新的消费热点,培养消费者的积极消费态度。此时,人们对空间消费的诉求就不仅局限于获得其中商品的使用价值,而更多地偏向对蕴含在空间中的文化、景象甚至是品位格调的关注,他们也在空间生产者的引导和控制之下自愿为获取这种抽象利益的回报而付出购买空间的额外的成本,从而服务于资本剩余价值的增值要求。这种对空间消费的需求和消费趋向是拈花湾空间生产活动的一种有组织的延伸,并且成为空间生产的内在动力和资本获利的源泉。同时,因为资本有目的地生产出来的空间具有相对稀缺性,所以资本对于空间的投资所获得的货币收益要远高于投资实体商品,由此投资形成的新型消费空间也因低风险和高回报率成为此类空间生产背后的经济驱动力。

7 结语

在激烈的社会和经济竞争下,消费空间的生产成为资本创造需求的主要手段。城市中消费空间的数量日益增长,类型也呈多元化趋势拓展。本文以无锡拈花湾为实证案例,对此类新型消费空间进行了研究并有以下发现:

(1)以拈花湾为代表的新型消费空间以空间本身为主要消费对象。在传统消费空间中,空间的作用主要是为消费行为提供环境载体;而在此类新型消费空间中,空间本身成为付费才能观赏、体验的消费对象。需付费的空间其实早已存在,比如基于自然或人文景观的付费旅游景点,以及风靡世界的迪士尼乐园等。新型消费空间与其之间的差别在于,它与城市建成环境融合得更加紧密:可能位于城市边缘,也可能就在城市中心(如城市商业中心的室内主题乐园[26])。与以往的付费空间多位于自然环境中不同,拈花湾更像是一个付费才能进入的购物步行街。随着此类型空间在城市中的大量出现,资本对空间的占有也变得更加广泛和深入。

(2)新型消费空间具有独特的空间文本生产与表达方式。因为资本以空间本身作为吸引消费的商品,因此采用了更加丰富而具有吸引力的空间生产方式。在拈花湾的案例中,资本在三维空间之外又加入了第四维时间线索,构成了独特的时空表达体系;同时还采用了现场实景演绎与虚拟空间营销相融合的表达方式,来吸引消费者对空间的解读和体验。可以预见,这种时空融合、线上与线下融合的空间文本生产与表达方式,将越来越多地运用于新型消费空间的生产和营销。

(3)消费者在新型消费空间中的消费具有视觉消费、体验消费、符号消费相结合的行为特征,以及一定程度的消费区隔特征。传统消费空间中的消费行为,其目的主要在获取商品(或服务)的使用价值;而对空间的消费行为目的与此有显著不同,以拈花湾的案例来看,主要表现在视觉消费、体验消费和符号消费相结合的行为特征。此外,以空间为主要消费对象,是建立在消费者的日常刚性消费需求已经得到满足的基础上的。因此,这一类型的消费空间必然体现出一定的阶层区隔特征,主要表现在资本对消费目标群体的甄别和差异化定价方面。

(4)空间生产与空间消费的矛盾互动作用是形成新型消费空间的主要机制。在消费社会中,消费逻辑通过主动创造需求来控制生产,从商品到服务,再到空间的生产,概莫能外。在拈花湾的案例中,资本以独特的空间文本生产和表达方式创造出消费者对空间消费的需求,这种需求是拈花湾空间生产活动的一种有组织的延伸,并且成为空间生产的内在动力和资本获利的源泉。作为消费社会中一种新兴的消费产品,新型消费空间的形成无疑是生产与消费这对矛盾体的辩证作用的结果。

综上所述,本文以拈花湾为研究案例,从空间生产和空间消费两个方面分析了以空间本身为主要消费对象的新型消费空间的主要特征,并探讨了该类型消费空间的形成机制。在当前消费社会不断发展的客观背景下,这一类型的消费空间将会在城市中大量出现,我们需要客观地评估其可能带来的影响。

拈花湾所代表的新型消费空间对城市发展有着正负两方面的社会效应。从积极效应来看,以空间为消费对象的新型消费空间满足了人民日益增长的物质和精神生活需求,有其存在的合理性和必要性,也将在未来一段时期内形成新的城市空间生产的热潮,助力城市经济增长。从消极效应来看,此类裹挟着消费符号、成为资本获利工具的消费空间增加了中低收入阶层获取和占有空间的困难;同时,这类消费空间很容易落入空降主题式人造空间的窠臼,从而远离地域文化背景、远离地方场所精神,成为空间突兀空洞、生搬硬造的一次性打卡产品。今后,在新型消费空间的生产与经营中,要增加原创性和特色化地域文化主题的运用,并进行合理的消费行为引导,使优质的新型消费空间更多地融入人们的生活,成为社会经济发展的助推器。

注释:

① 在本文调研时期,拈花湾的门票价格为120 元/成人。

② 对受访游客采用主题编码的方式编号。如N1-F25:N1 为受访者编号,F 表示女性(M 为男性),25 为年龄,30+代表30 多岁。

③ 根据本文调研时期的住宿数量和价格统计,拈花湾内共有27家主题客栈和1 家豪华星级酒店,每个客栈酒店配有标准间、大床房和家庭套房三类房型,平均定价分别为500 ~700、600 ~800、800 ~1200 元/天·间。