Cajal间质细胞数量在反复膀胱炎大鼠膀胱中增加

2020-09-22张士更文甲明虞旗旗黄亚胜

高 峰,张士更,张 楠,文甲明,虞旗旗,黄亚胜*

(1.杭州市中医院 泌尿外科,浙江 杭州 310007;2.浙江大学 医学院附属第二医院 泌尿外科,浙江 杭州 310009)

膀胱过度活动症(over active bladder,OAB)是泌尿系常见慢性疾病,表现为尿频、尿急及夜尿多或合并急迫性尿失禁,严重影响患者生活质量,现已成为泌尿外科临床研究的热点问题之一。OAB 是一个独立的症候群,常继发或伴发于其他疾病,其中膀胱炎最常见,临床上反复膀胱炎患者中约有39.3%继发OAB[1-2]。

人类及大鼠等动物膀胱存在Cajal间质细胞(interstitial cells of Cajal,ICCs),在膀胱壁中呈网络状分布[3],膀胱储尿及排尿功能依赖于支配膀胱的神经、逼尿肌细胞及 ICCs 等的协同作用。Ⅲ型酪氨酸激酶受体(c-kit receptor tyrosine kinase)是ICCs 的特异性标志物,干细胞因子(stem cell factor,SCF)是c-kit的天然配体,SCF 在各种组织的平滑肌细胞中均有广泛表达[4]。SCF及c-kit 相关蛋白表达可能参与了该疾病的发生发展。

目前就反复膀胱炎相关OAB 膀胱组织具体病理生理机制未见明确报道。本研究初步探讨Cajal间质细胞在反复膀胱炎大鼠膀胱中的数量变化。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 动物:60只SPF3级雌性SD大鼠,体质量150~180 g [浙江中医药大学动物实验中心,许可证号:SCXK (浙)2018-0007]。

1.1.2 试剂与菌种:酪氨酸蛋白激酶受体单克隆抗体(Thermo Fisher Scientificals公司);异硫氰酸荧光素标记的兔抗大鼠IgG抗体(上海睿铂赛生物科技有限公司);大肠埃希菌(Escherichiacoli,E.coli)(杭州百思生物技术有限公司)和甲磺酸伊马替尼(Selleck公司)等。

1.2 方法

1.2.1 菌液制备:从-70 ℃冰箱中取出E.coliATCC35218菌种,划线法接种在血平板上并置于37 ℃恒温箱,24 h 后取出,挑取少许菌落至试管中,0.9%氯化钠溶液溶解后用分光光度计持续测定菌种浓度,保持在1×108~1.2×108CFU/mL,膀胱灌注所需菌液均当天制备。

1.2.2 大鼠的分组及处理:将大鼠随机均分为对照组和实验组,(OAB)大鼠膀胱内灌注E.coli(1×108~1.2×108CFU/mL) 100 μL,3 d 后搜集尿液常规显微镜检查,后予左氧氟沙星(50 mg/kg)灌胃每日1 次,连续7 d,第10 日复查尿检,如此10 d为1个周期,共4个周期。

1.2.3 尿检及尿流动力学的测定:将大鼠单独放置于代谢笼,禁食12 h,只提供饮水,12 h后收集纯尿液,先检测尿中细菌浓度,再予离心后高倍镜镜检。尿流动力学检测:采用2%戊巴比妥以35 mg/kg腹腔注射麻醉。连接尿动力检测仪,检测从开始灌注直至排尿停止。(每只大鼠检测3次。若逼尿肌不稳定收缩波存在2次及以上,则为阳性,即逼尿肌不稳定收缩(detrusor unstable contraction,DUC)或OAB;若不稳定收缩波只出现1次,则第2天再次检测,仍在1次及以下判为阴性)。

1.2.4 HE染色观察膀胱:将大鼠断颈处死,取出膀胱顶部组织,均分为4组:1组,膀胱组织行常规组织切片,苏木精-伊红染色,观察组织炎性细胞以及细菌菌落。

1.2.5 免疫荧光检测:2组,免疫荧光检测ICCs,因c-kit被公认为ICCs的特异性标志物,为检测ICCs,通过酪氨酸蛋白激酶受体单克隆抗体(1∶100)免疫及异硫氰酸荧光素标记的兔抗大鼠IgG抗体(1∶40)二抗免疫染色,最后通过免疫荧光染色激光共聚焦扫描荧光图片观察c-kit阳性的ICCs及面积改变。

1.2.6 Western blot检测SCF/c-kit蛋白表达:3及4组两组通过Western blot分别检测SCF及c-kit蛋白:SDS-PAGE后将分离开的蛋白质样品用电转仪转移到固相载体上,而后利用抗原抗体标志物显色进行SCF及c-kit蛋白水平检测。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 大肠埃希菌膀胱灌注致尿路感染

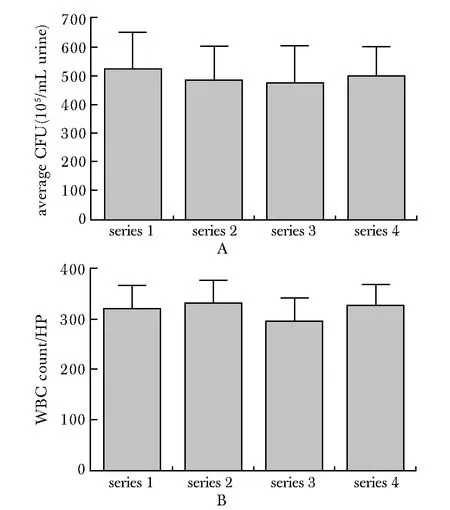

实验组E.coli膀胱灌注4个周期模拟反复泌尿系感染,尿检确定尿中细菌数量和白细胞计数以明确E.coli膀胱灌注成功诱导膀胱炎(图1)。对照组大鼠4个周期尿液白细胞及E.coli结果均阴性,无炎性反应表现。

2.2 尿动力学检查确认OAB动物模型的建立

OAB组大鼠的平均排尿压(voiding pressure,VP)、最大膀胱体积(maximal bladder volume,BMV)和膀胱顺应性(bladder compliance,BC)均显著低于对照组(P<0.05),在膀胱充盈期,实验组大鼠逼尿肌出现DUC(图2),DUC是OAB的关键特征。

A.average bacterial concentration in the urine;B.white blood cell count after high power centrifugation图1 4个周期E.coli膀胱灌注后尿液平均细菌浓度及白细胞计数Fig 1 Urine average bacterial concentration and white blood cell count of 4 cycles after intravesical

2.3 膀胱组织病理变化

OAB大鼠反复尿路感染后,膀胱黏膜出现轻微变性、凋亡和水肿。OAB组与对照组大鼠炎性细胞数和细菌菌落数无差异(图3)。

A.mean voiding pressure (VP);B.maximum bladder volume (BMV);C.bladder compliance (BC);D.urinary dynamic curve,The black arrow showed DUC;*P<0.05 compared with control group图2 实验组与对照组大鼠尿流动力学检测结果Fig 2 Results of urodynamic test in two groups

2.4 ICCs在OAB大鼠膀胱中显著升高

OAB组ICCs网络状分布更加紊乱。半定量分析显示,OAB组的ICCs阳性率明显高于对照组(P<0.05)(图4)。

2.5 大鼠组织中SCF/c-kit表达水平升高

OAB大鼠逼尿肌组织中SCF和c-kit的蛋白明显高于对照组(P<0.05)(图5)。

3 讨论

OAB目前在国内40周岁以上人群发病率高达11.3%[1],欧美国家高达为17%[2]。其发病机制主要有两种学说:神经源性与肌源性学说,后者因Cajal间质细胞的发现被广泛认可[5]。临床上,女性患者往往因反复膀胱炎引起OAB,但目前尚无该类疾病的病理生理机制具体的研究。

A.compared with the control group,bladder mucosa of OAB rats showed mild degeneration,apoptosis and edema(HE×400);B.number of inflammatory cells in rats图3 反复膀胱炎后膀胱上皮病理学改变及炎性反应状态Fig 3 Pathological changes and inflammatory state of bladder

A.control group,OAB group,negative control;Green represented c-kit positive,red arrows were ICC,blue was nucleus,and cells with no green fluorescence around the periphery were smooth muscle cells(×400);B.area percentage of c-kit positive cells in rats;*P<0.05 compared with control group图4 ICCs免疫荧光染色激光共聚焦扫描荧光图片Fig 4 ICCs immunofluorescence staining laser scanning confocal scanning fluorescence

A.protein expression levels of c-kit and SCF in bladder tissues of two groups;B,C.expression of SCF and c-kit in OAB rats increased;*P<0.05 compared with control group图5 SCF/c-kit蛋白Western blot检测结果Fig 5 Western blot test results of

本研究借鉴文献[6-7]建立膀胱炎模型。实验组中1只大鼠膀胱灌注后第2天死亡,将其膀胱行HE染色,见血管内大量菌落成团,扩张充血。考虑可能因尿路感染引起菌血症、感染性休克死亡。实验组仍有2只(6.9%)大鼠尿动力学检测阴性,分析原因:1)麻醉抑制逼尿肌的自发收缩活动和排尿反射,出现假阴性:2)膀胱炎病程较短尚未能够造成病理改变。

为排除治疗后大鼠尿检结果的假阴性,笔者将膀胱组织行HE染色明确炎性反应性感染已治愈。同时通过免疫荧光检测,初步表明感染诱导的OAB可能源于ICCs数量增加。ICCs是首先发现在胃肠道中的一类特殊间质细胞,其具有起搏慢波,传递电信号等作用[8,9]。在膀胱中 ICCs的研究处于初级阶段,目前发现在膀胱组织中ICCs形态及功能亦类似胃肠道 ICCs,其在膀胱壁中呈网络状分布,被称为膀胱起搏细胞[4]。而不同部位的ICCs数量有明显差异,以膀胱顶部最多,其次为三角区[10],故本研究初选顶部组织。ICCs 主要分为固有层 ICCs(ICC-LP)、逼尿肌肌束边缘ICCs(ICC-IM)及肌束间结缔组织内ICCs(ICC-IB)[10],在验证ICCs数量增加的同时,就不同类型ICCs在该疾病中的数量变化,仍需进一步探究。

在以往对胃肠道的研究发现,SCF/c-kit 信号通路对ICCs 的正常发育、分化及功能维持具有重要作用[11]。SCF以及c-kit蛋白表达水平的增加,亦为后续研究膀胱组织内SCF/c-kit 信号通路提供有力支撑。

临床上由于对该疾病发病机制认识不足,尚缺乏有效治疗策略。ICCs作为主要的起搏细胞,在膀胱神经向平滑肌细胞的信号传导中具有重要作用。对膀胱内ICCs及相关蛋白研究的不断深入,有望为治疗提供新策略。