笔法、构图与形象

——试谈李唐在两宋绘画中的语言演变

2020-09-18陈露

◇ 陈露

李唐是一位供职于南北两宋画院的画家。在他80余年的绘画生涯中,他的绘画风格前后产生了较大的变化,并对南宋院体绘画产生了深远的影响。本文主要从《万壑松风图》《长夏江寺》和《采薇图》这三幅具有代表性和阶段性的作品来探讨其作品构图、笔法、图式等方面的变化与关系。

一、《万壑松风图》与《溪山行旅图》

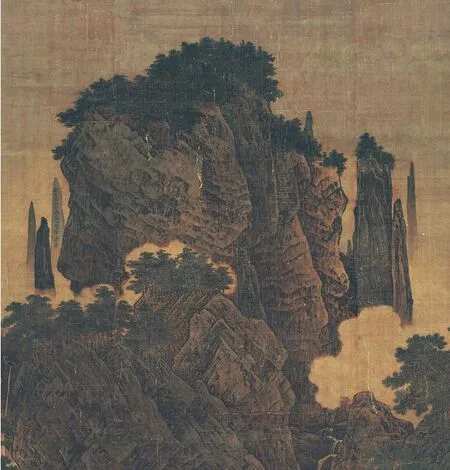

台北故宫博物院藏李唐早期的绘画《万壑松风图》(图1-1、1-2、1-3)中能看出很多宋代早期山水画家范宽的影子。

在笔法上,李唐似乎对山石的起伏变化更有感受。在《万壑松风图》中,他将范宽的丁头雨点皴发展成侧峰的斧劈皴,用笔更为开阔,笔锋倾斜角度放大,走笔过程中侧峰脱出,几乎一笔便可皴出一个肌理或是结构上的变化,硬朗而有力地刻画出山石的质感,行笔潇洒而果断。虽在一些细节处能找到一些略显草率和意笔的地方,但此幅作品中画家基本遵循前人之章法,对形体的塑造较为严谨,并没有完全脱离《溪山行旅图》(图2)中的影响,继续以重复的短小的皴染来塑造山石,因此造型比较严谨且更多地展现出平面化的效果,其后则不然,他似乎从独特笔法中找到了更多造型上和笔墨上的变化。

图1——1 [宋]李唐 万壑松风图轴 188.7cm×139.8cm绢本设色 1124年 台北故宫博物院藏

图1——2 《万壑松风图》局部1

图1——3 《万壑松风图》局部2

图2 [北宋]范宽 溪山行旅图轴 206.3cm×103.3cm绢本墨笔 台北故宫博物院藏

李唐的《万壑松风图》采用了《溪山行旅图》中以一座主山为中心的构图方式,近中远三个层次逐渐推引出主峰,但两幅作品放在一起比较发现,虽然有意效仿,但所传达出来的视觉感受实有不同。《溪山行旅图》在“高远”山水构图的基础上,将主峰巍巍立于观者眼前,虽在远处,却夺人眼目,占据了画面的主要位置和大面积的空间,外扩的形体和上实下虚的处理方式凸现了大自然的磅礴之气;《万壑松风图》却似乎要让观者一步一步从眼前的山林中穿入才可达到远处的主峰,近景的放大拉近了对象与观者之间的距离,主峰退居远处,视觉上将人对自然的崇敬转化为对自身情感的关注,对于自然的切身体验成为艺术家想要去表达的主要内容。这一点图式上的变化仿佛让人看到南宋抒情山水的萌芽,也为李唐后期的“截景式”构图埋下了伏笔。

《万壑松风图》在近处与远处的衔接不同于范宽或其他山水画家,虚实变化较少,甚至云雾这般能在山水中制造浩渺之气的物象,也被刻画得边缘清晰、形象明确。“气韵生动”在这幅画中更多地用在了干湿浓淡变化的皴染笔法之中。因此能推断出李唐在继承北宋早期画家造型图式的基础上,其实更往前追溯到了唐代具有装饰性的山水绘画方式。画中主峰一旁搭配了几个高耸如柱的山峰正也说明了这一复古的审美趋向。

因此,无论是笔法上进一步夸张还是图像视觉上的变化,对比《溪山行旅图》来看,李唐虽然参考了北宋早期山水画家,但其关注点并不在此。作为一名职业画家,他遵从自身对于时代、艺术最为敏感的领悟,更多地融入了不同表现方法和语言在作品中,而这些不同点在其南渡之后的作品中被发扬出来,正如日本学者铃木敬所提到的“绘画的自律性”使其成为南北两宋绘画风格转变的重要画家之一。

图3——1 [宋]李唐 长夏江寺图卷 44cm×249cm 绢本设色 故宫博物院藏

图3——2 《长夏江寺图卷》局部1

图3——3 《长夏江寺图卷》局部2

二、《长夏江寺图》中的探索与发展

李唐现存于世的作品当中很少再有像《万壑松风图》这般对宏大山水绘画的叙述,更多地将尺幅变小,现存于故宫博物院的《长夏江寺图》便是一幅具有代表性的青绿山水长卷画作。北宋末年,在徽宗的倡导下,青绿山水重新进入皇室宗族的视野。徽宗亲自指导了《千里江山图》的完成,这便鼓舞了画院画家们复古思想的推进,李唐不可能不受到影响。

然而他并没有将仿古的重心放在青绿的赋色之上,而是直接切入唐代山水或是壁画中平面视觉图像所传达出来的古意:弱化山川的纵深空间,并将横向群山的相互叠加构成了一整片画面中的区域,中间很少有空白,且外形轮廓明确,和左上及右上的空白空间产生鲜明的对比,并以右侧画一角山水打破两边空白相似性。显然这样巧妙的复古方式得到了高宗皇帝的认可和赏识,不然也不会在画尾处作“李唐可比李思训”的题字。然而在这幅作品中,我们不仅仅看到他对前人的膜拜,也更多地读到了他在《万壑松风图》之后个人风格进一步展现。

比较《万壑松风图》,《长夏江寺图》(图3-1、3-2、3-3)中画家延续了对山石起伏的塑造,质感硬朗而清晰,却少了很多短小密集的皴染效果。虽然画的尺幅缩小,但笔法上更多地运用了侧锋倒笔的长线条和大面积的皴擦,尤其在一些山石的平面上。因此比较其他的横卷青绿山水绘画,李唐的山石更为厚重且颜色较深,虽为青绿赋色却未将石青与石绿的鲜艳明亮发挥至极,依旧让观者对他具有鲜明个性的笔法印象深刻。从其更为泼辣的行笔和塑造方式来看,李唐几乎完全脱离了范宽的影子,发展出了后期“大斧劈”皴法的雏形。

北宋末年及之前的山水长卷会画一些很小的人物活动场景,多为赶路之人,或是像《千里江山图》中展现江山盛景的百姓生活,以场景再现居多,并且与山体的比例较大。而李唐却在《长夏江寺图》的左下部分的树下安排了两个坐而论道的士大夫形象,并缩小了与山体的比例。这似乎给了我们一个新的启示,即在《万壑松风图》的视觉引导之后,画家有意将一种理想的生活境界表现在山水环境之中,而并非局限于山水本身,个人情感与自然发生了连接。天津博物馆所藏的另外一件李唐的作品《濠濮图》像是这个局部景象的再创作版,人物比例再一次被放大——在山水的舞台中展现个人的情感。而《采薇图》更是将人物与山水塑造完美地结合在了一起。

三、《采薇图》绘画风格的延续与创新

《采薇图》(图4-1、4-2、4-3)描述的是孤竹国王子伯夷和叔齐持节拒绝辅佐周王,隐居山中采薇而食,最终饿死首阳的故事。作品内容正迎合了宋高宗建都临安后为稳固政权,宣扬大臣守节的政治立场。李唐当时受高宗赏识,任画院待诏,授成忠郎,并赐金带。这幅作品看似是皇帝委任的政治性工作,而作为画家的李唐却将其处理成一幅无论是在艺术高度还是在其个人风格上都极具意义的绘画创作。从中我们更多地读出了画面中笔法、构图、形象等方面所传达出来的艺术追求。

虽为人物绘画,但山水树石的刻画确未因人物的突出而有所简略,“截景式”构图反而在取景上更为写实,似将镜头拉近一般观照到人物周围所及的范畴,树木皆以局部示人,更为特别的是,李唐将人物安排在一面崖壁之前,搭建了一个更为有限且平面化的空间,并于画面的左边戛然而止,以绵延的河流取而代之,让局限与深远之间形成了鲜明的对比。这不禁让人想到了前面所提到的《万壑松风图》与《长夏江寺图》两幅作品,平面化的造型方式,将画面分割成一整片相对较密集且未有任何透气空间与一片相对空白的两个区域,更为抽象的概念融入其中。加大了平面视觉上冲击力的同时,弱化了空间上的表现。画家似乎在这种极度反差中找到平衡画面的独特语言。

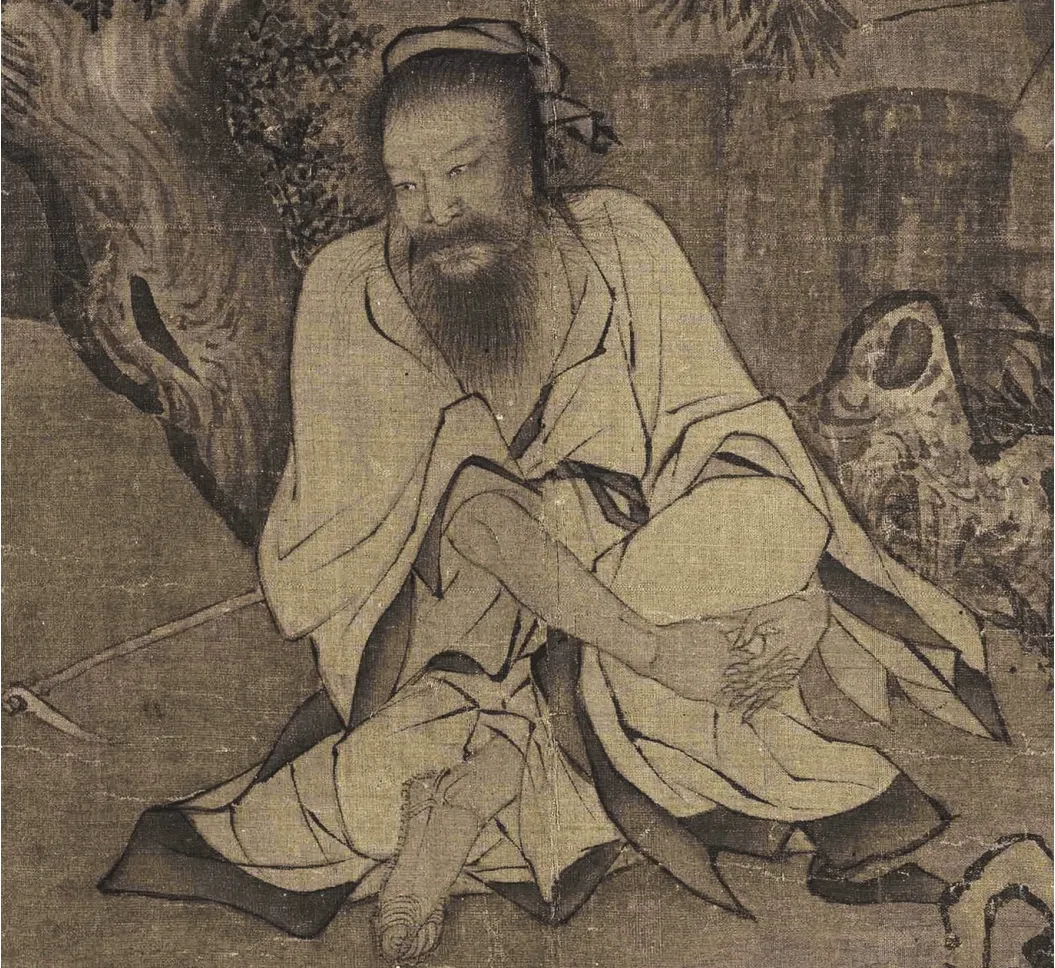

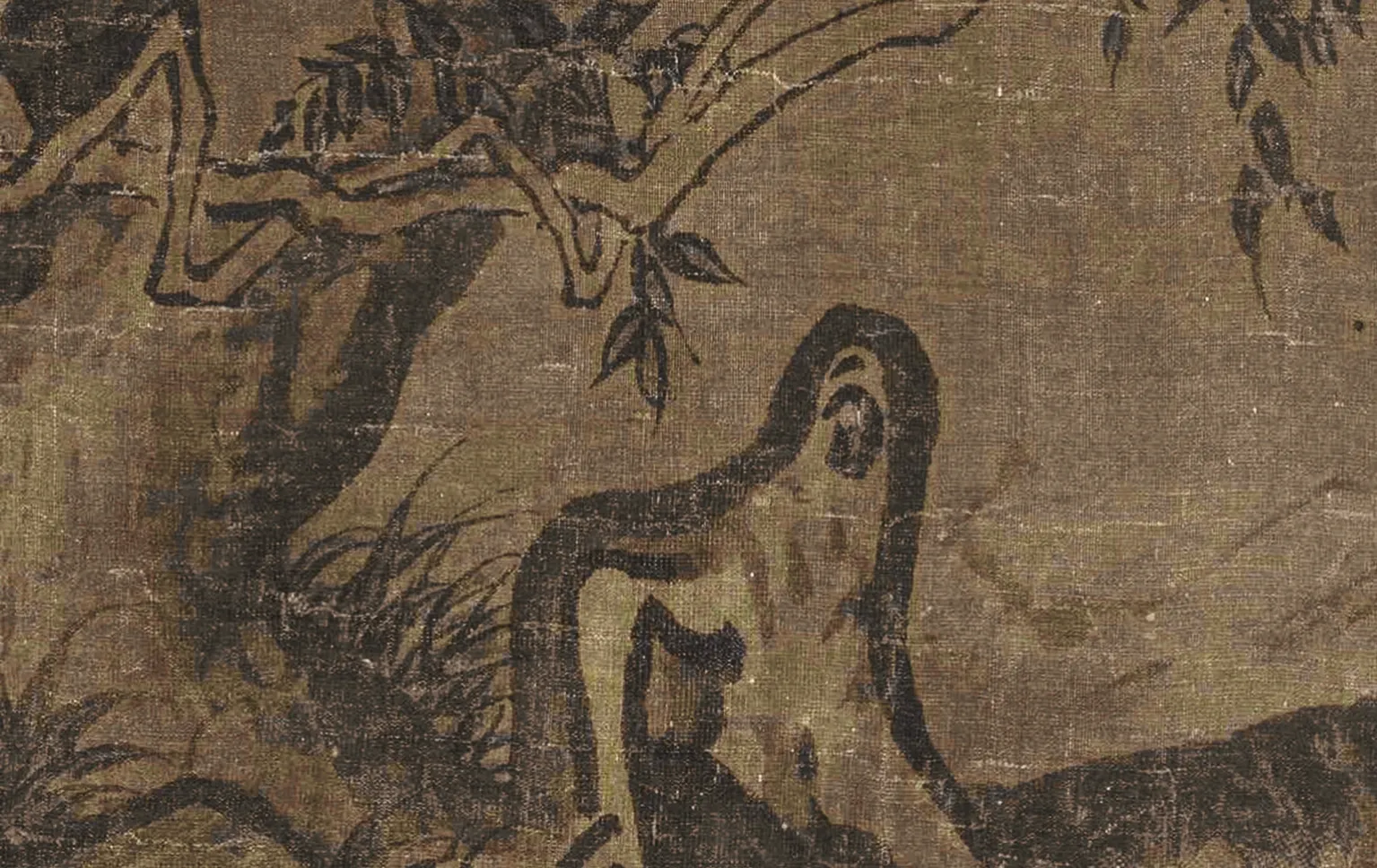

图4——1 [宋]李唐 采薇图卷 27.2cm×90.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

图4——2 《采薇图》局部人物

图4——3 《采薇图》局部山水

相较于其他同时期或是更早的人物绘画,他将人物与山水的组合赋予了新的视觉感受,有意弱化了故事性人物绘画的情节冲突,将“采薇”之深意融入主人公的精神层面中。画中二人坐于一面崖壁前的石台之上,以一身白衣示人,显然是画家为突其傲骨的文人士气而有意安排。叔齐侧面朝向伯夷举起左手,似在向他阐述自己想法,而伯夷抱膝正面而坐,头转向一旁的叔齐认真倾听。脸部表情生动、微妙,结构清晰,刻画深入,胡须与头发上的线条丝丝可见且神采奕奕。精细的晕染突出了脸部、手部、脚部的立体感,顿挫有力的衣纹将布衣的质感和飘逸气质尽显无遗。南渡之后的李唐已过古稀之年,却能如此精到地塑造人物形象,足见其造型功力之深厚。然而,同在一幅作品中的山水之笔墨,却未像其他人物画那样简化处理,而是发展向与人物塑造截然相反的方向。在这幅画中,我们看到画家对树石的勾勒流畅且稍显随意,大大地放宽了造型的严谨度,细微处的树叶等部分很多是示意性的交代一下形体。笔法却更为丰富,草叶的纤细,松枝的挺拔,点、染、皴的行笔方式根据不同物象而辗转顿挫间变化,崖壁与石台的塑造中能看到李唐特有的侧锋“斧劈皴”法,随意中尽显的是其晚年笔法的纯熟与大胆。

在《采薇图》中,我们看到李唐将背景笔法的豪放与人物的精细深入放在一起,相互映衬,开创了一种深入塑造的人物形象融入山水笔墨空间的风格,以往的吸收与借鉴都传化成为更纯粹的个人风格。画家想要表达的已不再是单纯的人物绘画概念。人物精神与山水环境的融合、笔法的情感性表达胜过了造型的写实性,以及平面化的构图方式都影响了“马夏”南宋院体绘画中的小景山水、边角构图及笔法等方面。

结语

李唐将自己的字号名为“稀古”仿佛暗示了他在艺术造诣上对古人营养的吸收与再创造。综观《万壑松风图》《长夏江寺图》,再到《采薇图》,我们可以看到画家不断尝试着将具有强烈风格的笔法与对古人的独到解读融合为一体。80余年的绘画生涯跨越南北两宋,地域、经济、文化等方面都发生不小的变化,而李唐作为一位长寿且多产的画家适应外部变化的同时,也在不断调整绘画创作中的语言特征。无论是对宋代早期画家的学习还是借鉴青绿的表现,他始终在包容并蓄中开拓自身对画面中空间、物象变化的探索,并逐渐摆脱样式的束缚,形成自己的风格。这也正是一位画家相对完整的艺术生涯的展现,这在同时期甚至更早的画家中是极为少见的。这也说明宋代末年艺术家不仅仅服务于皇家审美,个性化的风格逐渐产生,并开启了山水绘画走向个人抒情的新篇章。