试探任仁发《张果见明皇图》艺术特征及创作时间

2020-09-18邹海萍

◇ 邹海萍

图1 [元]任仁发 张果见明皇图卷 41.5cm×107.3cm 绢本设色 故宫博物院藏

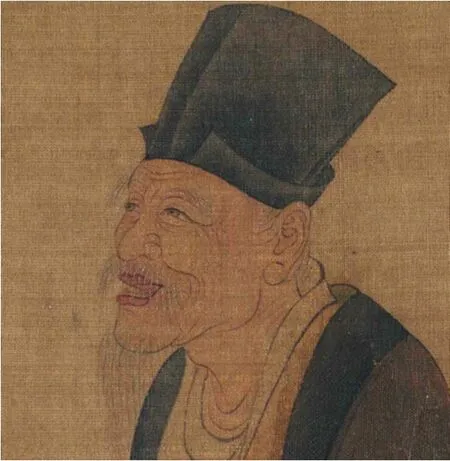

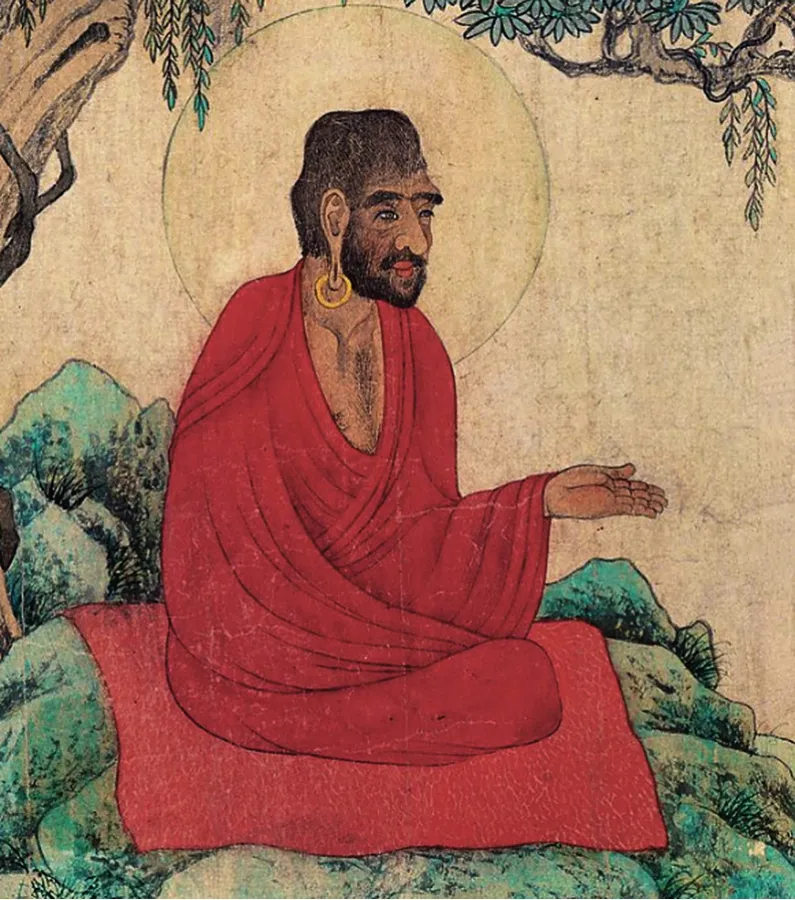

《张果见明皇图》(图1)是任仁发所绘制的人物画精品,表现的是张果在唐明皇面前施展法术、放出小驴的瞬间。全画不设背景,采用二元对立式构图,八位人物呈近似椭圆形排布。最右边头戴黑色高帽、身披直领广袖皂缘道衣、垂足坐于绣墩之上者正是道人张果,但见此人鹤发童颜,朱唇长髯,双手前伸,掌心向上,似在施展法力。在张果前面有一弯腰曲背的童子,童子左侧有一黑色箱箧翻倒在地,箱盖打开,一只小巧玲珑、鞍辔齐整的小白驴跃出疾驰,直奔故事的另一位主角唐明皇而来。御座之上的唐明皇显然是受到了吸引,他身体前倾,微微颔首,目光注视着这只神奇的小白驴,从透明纱质幞头下可以看出明皇稀疏且泛白的发丝,暗示其年事已高。明皇左侧的紫衣侍官应为中书舍人徐峤,他拱手而立,面露惊喜;明皇右侧的三位仕女姿态各异,或执木质斧钺仪仗,或胳膊上搭着黄色披帛,三人正在交头接耳,只有画面最左边的持盆仕女不为所动,她低头勾手,似乎是想将水盆里掉落的杂物捞出来。

一、唐代侍女之仪态、服饰

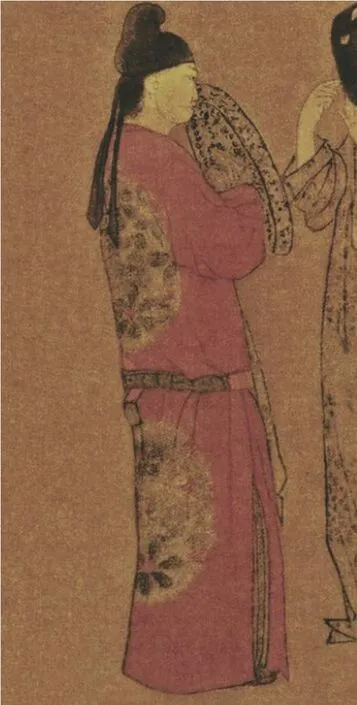

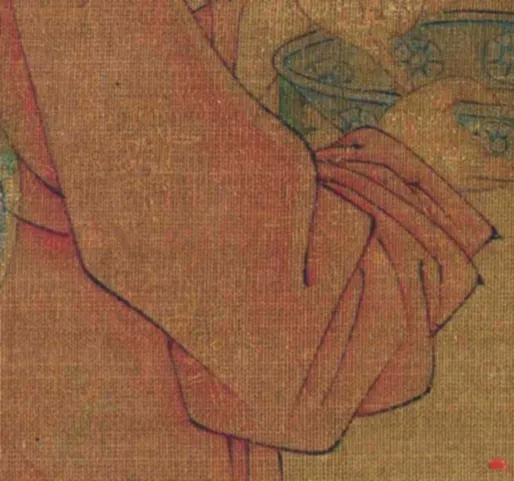

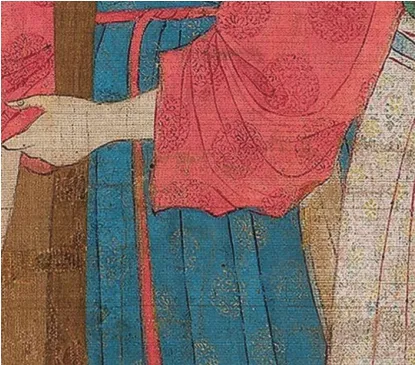

《张果见明图》中仕女形象多取法盛唐,尤以学习张萱、周昉为最。《张果见明皇图》中四位女官眉细眼长,明眸朱唇,面容丰腴,姿态健硕。丰肌厚体为唐代仕女画的一大特色,如周昉“画仕女,多为丰厚态度者”〔1〕,“人物丰浓,肌胜于骨”〔2〕。张萱之《捣练图》(图2)、《虢国夫人游春图》(图3),周昉之《挥扇仕女图》等作品中的形象和姿态多被任仁发所借用。比如《张果见明图》有一位侧脸仕女并未刻画出五官(图6),与《虢国夫人游春图》中画面最左边的侧脸侍女(图5)极为相似;又如任仁发图中持木质斧钺的仕女握拳方式、手圆润的肉感(图8)也与《虢国夫人游春图》中持鞭、握缰绳的骑马女侍(图7)十分相近。任仁发笔下的女官形象可以说是继承了盛唐仕女画的体态风韵。

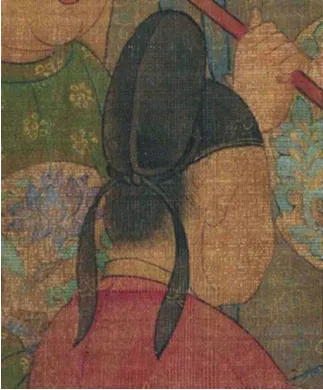

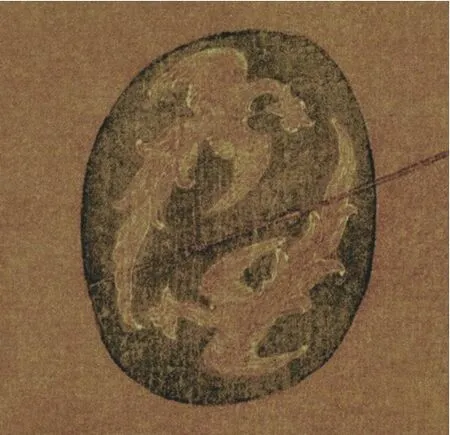

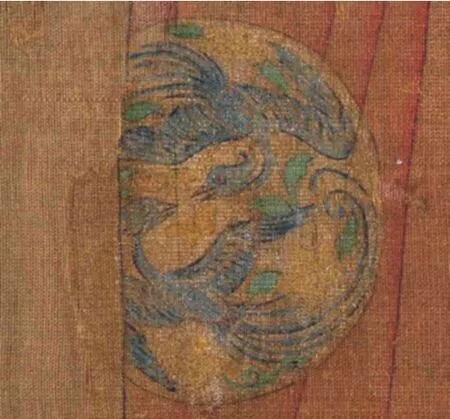

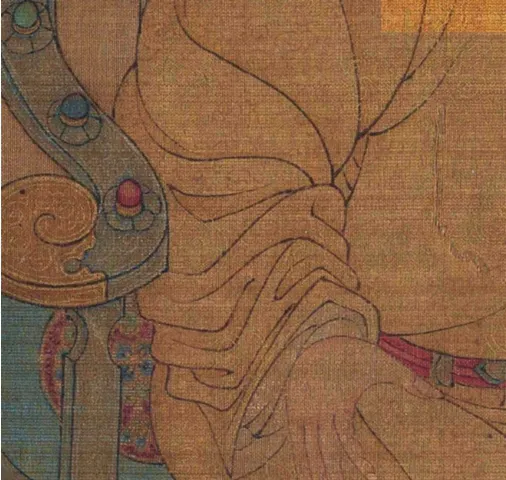

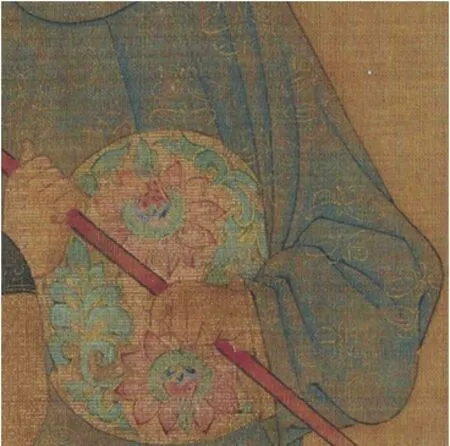

在服饰方面,《张果见明皇图》中的女官皆着男装:头戴黑色硬质幞头,身穿圆领窄袖缺骻袍衫,腰束有銙革带,脚蹬黑色长靴。女官胸部和膝部前后各有团窠章纹装饰(图9),或对鸳鸯牡丹纹,或双荷花卷草纹,或对鸟(对凤)纹。这种类明清时期“补子”的团窠纹样早在唐代便已出现。《旧唐书·舆服志》记载:

图2 [唐]张萱《捣练图》(宋摹本)面容

图3 [唐]张萱《虢国夫人游春图》(宋摹本)面容

图4 [元]任仁发《张果见明皇图》面容

图5 [唐]张萱《虢国夫人游春图》(宋摹本)中侧脸女官

图6 [元]任仁发《张果见明皇图》中侧脸女官

图7 [唐]张萱《虢国夫人游春图》(宋摹本)中握拳方式

图8 [元]任仁发《张果见明皇图》中握拳方式

其年八月十六日敕:三品已上,大科䌷绫及罗,其色紫,饰用玉;五品已上,小科䌷绫及罗,其色朱,饰用金〔3〕

其中“科”与“窠”音同,“大、小科”即为“大、小窠”。〔4〕所谓“窠”,指服饰面料图纹是一个相对独立和封闭的主题纹样单元,唐代其一般为圆形,故也叫“团窠”,其主题纹样多是动物〔5〕。《旧唐书·舆服志》中还记载武则天时将绣有动植物纹样的袍服赐给文武百官的情形:

延载元年(694)五月二十二日,出绣袍以赐文武官。三品已上,其袍文仍各有训诫,诸王则饰以盘龙及鹿,宰相饰以凤池,尚书饰以对雁,左右卫将军,饰以对麒麟……〔6〕

此外,《新唐书·车服志》中也记载文官的官服有“鸾衔长绶”“鹤衔灵芝”“鹊衔瑞草”“雁衔威仪”“俊鹘衔花”“地黄交枝”等花式〔7〕。团窠纹样的服装在唐代较为普遍,我们在传为张萱的《虢国夫人游春图》(图12)、周昉的《挥扇仕女图》(图11)和《内人双陆图》(图10)中均可以见到。更为有趣的是,画面左边的持盆仕女的姿态与《内人双陆图》中的持盆仕女无论从形态上还是衣着上都极为相像,甚至《张果见明皇图》中仕女衣服上的对鸟纹装饰(图14)与《挥扇仕女图》中仕女的扇面上所绘的对鸟(凤)飞旋纹饰(图13)都有异曲同工之妙,足以见得任仁发在绘制《张果见明皇图》时对于唐代仕女画的学习和借鉴。

二、宋代画家之笔法、设色

《张果见明皇图》虽然从构图、内容和人物形象上来看是一件复古唐代的作品,但是囿于元代时能够留存的唐代原作已经很少,即使是我们现在所熟知的《捣练图》《虢国夫人游春图》等,也都是宋代的摹本,因此,任仁发所作的《张果见明皇图》,处处流露着宋代绘画,尤其是院体画技法的影响。

首先是用笔方面,《张果见明皇图》中不同部位的线条形式十分丰富。唐明皇、徐峤的胡须先是用单笔丝毛勾出,然后施以深墨晕染,使得须发既丝丝可数,又给人一种蓬松、厚重之感,效果浑然一体(图18)。这种胡须的画法在传为五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》(宋摹本,图17)中可以见到。此外,为表现张果须发皆白的效果,任仁发先是用淡墨勾出胡须,然后在上层用白粉复勒,于精微处见功力(图19)。

图9 [元]任仁发《张果见明皇图》中女官

图11 (传)[唐]周昉《挥扇仕女图》中女官

图12 [唐]张萱《虢国夫人游春图》中女官勾金团花服饰

图13 (传)[唐]周昉《挥扇仕女图》中对凤扇面

图14 [元]任仁发《张果见明皇图》中对鸟团花服饰

人物衣纹的线条圆劲沉实,转折处略见回顿方折,局部采用钉头鼠尾描,富于力道和变化(图20和图21)。其中爽劲方折的效果逼近李公麟(1049——1106)。高丽文学家李齐贤(1288——1367)在《奇参政宅月山〈双马〉手卷》一诗中评价任仁发的马时写道“月山用笔逼龙眠”〔8〕,由此看来,非唯任仁发的马,其人物画的线条也颇得李公麟之神韵(图22)。

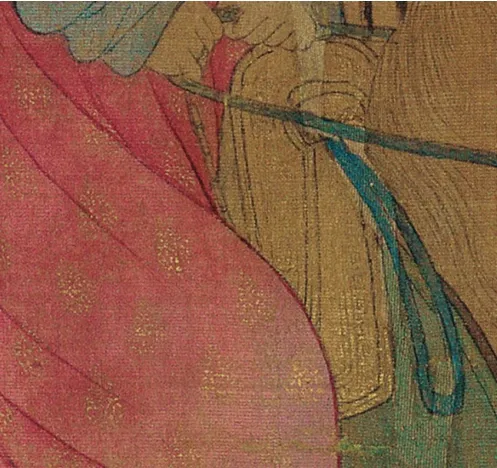

此外,《张果见明皇图》中,唐明皇的赤黄色袍衫采用金线勾边,袍服上有浅淡的金色纹样,其御座局部亦可见金色花纹装饰(图29);仕女幞头、服饰上也有勾金云纹和团花装饰(图23、图24、图25),处处体现着这件作品的精细华贵。这种人物服饰和用具上勾金的方式,我们在《韩熙载夜宴图》(宋摹本,图27)、《虢国夫人游春图》(宋摹本,图26和图28)等作品中均可以看到。

在设色方面,这件作品色彩十分丰富、搭配和谐。赤黄、浅紫、绯红、草绿、泥金、深黑等交相辉映,单是张果身上的颜色就有不下十种。人物衣纹处贴线分染,层层晕染,显示出极强的体积感,同一处衣纹的正反面都要用不同颜色分染。其设色功力丝毫不逊于宋摹本的《虢国夫人游春图》,甚至与同时代赵孟頫的《红衣罗汉图》(图31)、钱选(1239——1299)《太真上马图》(图32)相比或略胜一筹。

三、《张果见明皇图》中其他人物形象来源

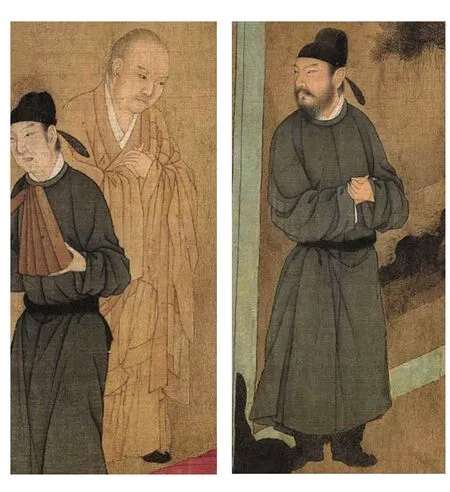

《张果见明皇图》中的人物情态和形象除取法张萱和周昉之外,也受到了宋、金等朝绘画的影响。画面右边紫衣侍者徐峤(图33),其叉手而立的形象可以在很多宋代或者宋摹本的绘画中找到类似形象,比如五代顾闳中《韩熙载夜宴图》(宋摹本)中叉手僧侣和侍卫(图35),五代周文矩《重屏会棋图》(宋摹本,图36)、北宋李公麟《会昌九老图》(图34)、北宋赵佶(1082——1135)《听琴图》(图37)中的叉手童子等。这种叉手侍立的姿势其实是一种行礼方式,宋人《事林广记》载:“凡叉手之法,以左手紧把右手拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。如以右手掩其胸,收不可太着胸,须令稍去二三寸,方为叉手法也。”〔9〕这种叉手礼多在站立,尤其是回话的时候使用。与其他绘画作品稍稍不同的是,画面中的徐峤嘴唇微张,眉开眼笑,似乎是在赞叹张果法术的神奇。更为有趣的是,《张果见明皇图》中徐峤的姿态与传为钱选《佛澄禅定图》(一名《石勒问道图》,见图38)中石勒的形象十分相像。钱选虽然比任仁发大16岁,但二人基本是同时代人,很难说是谁影响了谁,或许在元初有类似的图式存在。

图15 [唐]张萱《虢国夫人游春图》中飞鸟马具副本

图16 [元]任仁发《张果见明皇图》中飞鸟团花服饰

图18 [元]任仁发《张果见明皇图》唐明皇胡须

图19 [元]任仁发《张果见明皇图》张果胡须

图20 [元]任仁发《张果见明皇图》中衣纹线条

图21 [元]任仁发《张果见明皇图》中衣纹线条

图22 [宋]李公麟《五马图》中衣纹线条

图23 [元]任仁发《张果见明皇图》中仕女勾金衣纹

图24 [元]任仁发《张果见明皇图》中仕女勾金幞头

图25 [元]任仁发《张果见明皇图》中仕女泥金团花装饰

图26 [唐]张萱《捣练图》(宋摹本)中仕女泥金团花装饰

图27 [五代]顾闳中《韩熙载夜宴图》(宋摹本)勾金红鼓

图28 [唐]张萱《虢国夫人游春图》(宋摹本)中勾金马鞍

图29 [元]任仁发《张果见明皇图》中勾金圈椅

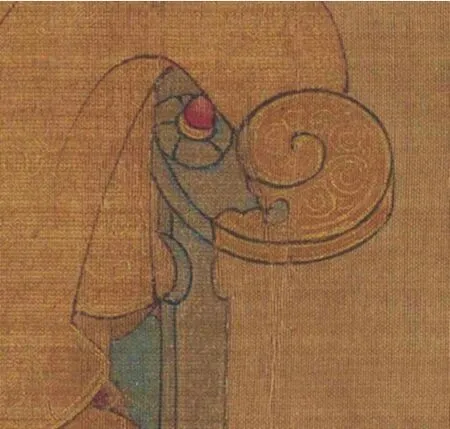

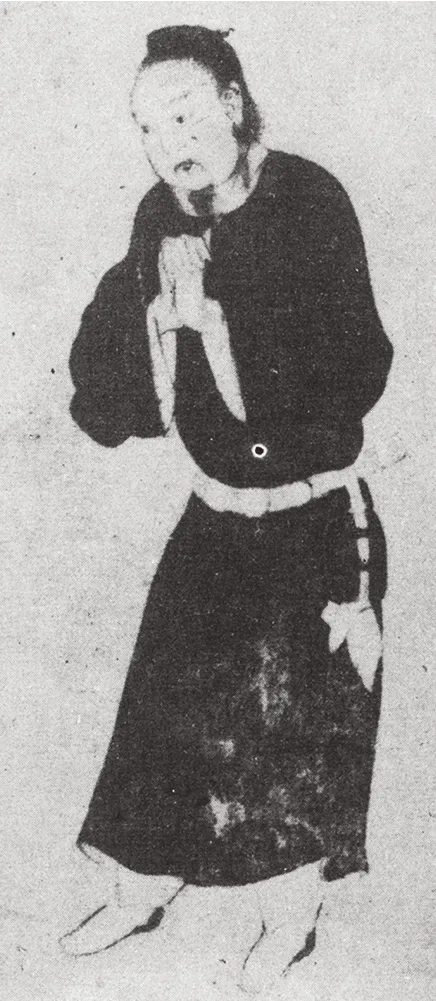

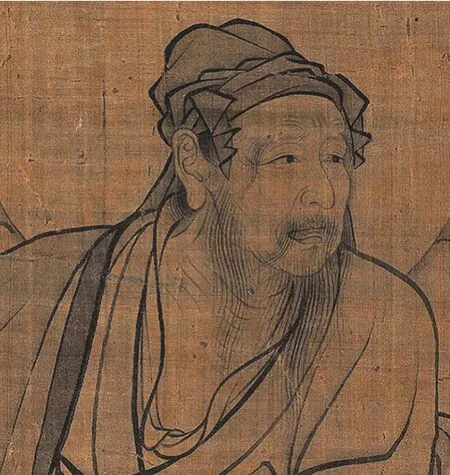

另有十分重要的一点,任仁发笔下的张果形象与旧传北宋李公麟、现多认为是金代马云卿的《维摩演教图》〔10〕(一名《维摩不二图》)中维摩诘形象(图40)极为相似:二者均眉长下垂,眼睛细窄,有瞳孔,鼻子略带鹰钩,嘴唇张开,髭须在嘴唇的上层,甚至连额头、眼睛下面的皱纹数量及走向,鼻翼处法令纹的形状都极为相近!自唐以来维摩诘的形象有很多,如敦煌壁画103窟的《维摩诘像》(图42)、日本京都博物馆所藏传为北宋李公麟的《维摩居士图》(图43)、东京国立博物馆所藏宋代《维摩诘像》(图44)等。不同人所画的维摩诘均有所差别,但是任仁发笔下的张果形象与马云卿《维摩演教图》中维摩诘形象无论是从笔法上,还是从神韵上都相似度极高。

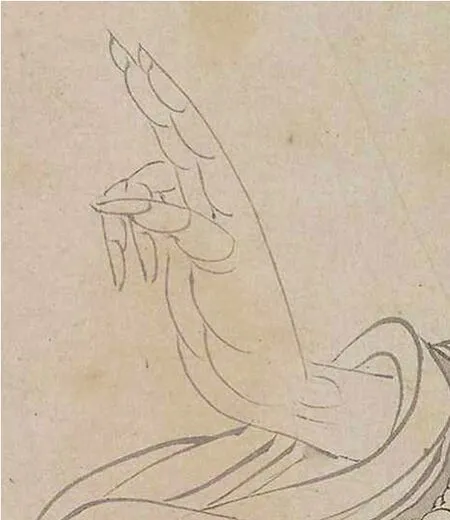

此外,任仁发笔下张果手的画法(见图45和图46)与《维摩演教图》肖似,张果戴黑色高帽、身披直领广袖皂缘道衣的形象(图48)也与《维摩演教图》中文殊菩萨身后的化现老人〔11〕(图47)相像,明皇透明幞头下显现出头发的处理方式也与《维摩演教图》肖似。《张果见明皇图》中明皇(图50)头脸特征、下垂的视线、抿起的嘴唇、双下巴的塑造方式等,也与《维摩演教图》中文殊菩萨(图49)有诸多相似之处,而与其他明皇题材绘画诸如传为唐李昭道《明皇幸蜀图》(台北故宫博物院藏)、传为唐张萱《明皇合乐图》(台北故宫博物院藏)〔12〕、传为五代周文矩《明皇会棋图》(台北故宫博物院藏)、传北宋李公麟《明皇击球图》〔13〕、南宋李嵩《明皇斗鸡图》(美国纳尔逊美术馆藏)、南宋佚名《明皇幸蜀图》(美国大都会博物馆藏)、元钱选《太真上马图》(美国弗利尔美术馆藏)等作品(图51)中明皇的头脸特征差别较大。

综合以上种种,让人不得不怀疑任仁发曾经亲眼见过马云卿的《维摩演教图》,或者至少见过还原度极高的摹本。那任仁发究竟有没有机会看到这件《维摩演教图》(图52)呢?笔者认为是有的。美国大都会博物馆藏有一幅元代王振鹏所绘制的《临马云卿画维摩不二图》(图53),有关这件作品与《维摩演教图》的关系,前人也做了许多研究〔14〕。需要指出的是,《维摩演教图》的作者究竟是李公麟、马云卿还是其他人,其实对于我们探讨任仁发是否亲眼见过《维摩演教图》或者类似摹本这一问题关系不大。

图30 [元]任仁发《张果见明皇图》中红衣仕女

图31 [元]赵孟頫《红衣罗汉图》局部

图32 [元]钱选《太真上马图》中红衣侍卫

图33 [元]任仁发《张果见明皇图》中徐峤

图34 [北宋]李公麟《会昌九老图》叉手童子

图35 [五代]顾闳中《韩熙载夜宴图》中叉手人物之一

图36 (传)[五代]周文矩《重屏会棋图》局部

图37 [北宋]赵佶《听琴图》局部

图38 (传)[元]钱选《佛澄禅定图》局部

图39 [元]钱选《太真上马图》局部

王振鹏在《临马云卿画维摩不二图草本》卷后有两段题跋:

至大元年二月初一日拜住怯薛第二日,隆福宫花园山子上,西荷叶殿内,臣王振鹏特奉仁宗皇帝潜邸圣旨,临金马云卿画维摩不二图草本。〔15〕

至大戊申二月,仁宗皇帝在春宫,出张子有平章所进故金马云卿茧纸画《维摩不二图》,俾臣振鹏临于□(束)绢……振鹏详观马云卿所作维摩不二图,笔意超绝,似亦悟入不二门,岂非神通过于摩诘者乎。振鹏当时奉命临摹,更为修饰润色之,图成并述其概略进呈,因得摹本珍藏,暇日展玩,以自娱也。东嘉王振鹏拜手谨识。〔16〕

由题跋可知,金代马云卿茧纸画《维摩不二图》原为平章政事张子有所藏,张子有即元朝名臣张九思(1242——1302),许忠陵在《〈维摩演教图〉及其相关问题讨论》中考证张九思大约在大德二年(1298)至大德六年(1302)将这件作品进奉给元廷〔17〕,王振鹏得以在至大元年(1308)仁宗皇帝(时为太子)的授意下观览并临摹。而这一时期的任仁发正好在大都治理通惠河和会通河,并且担任都水少监的职务,这一时期的活动可见于任仁发三子任贤佐的亲家王逢《梧溪集》记载:

至大元年,除同知嘉兴。又明年,迁中尚院判官。适大都通惠河闸底钻木汛涌流覆舟,讹传有怪物,中书檄公,不兼旬缮完。会通梗涩,复窒泉眼,䦆僵沙,舟楫以达。升都水少监。河决汴梁,溢入归德府治,公结蘧篨凤埽实河口,筑堤五百余里以扦横流,编户奠宁。延祐三年,出知崇明。〔18〕

大德十一年(1307),罗马教皇克列蒙特五世派哲拉德(A.Gerard)、裴莱格林(Peregrine of Castello)、安德鲁(Andrew of Perigia)等传教士来华,并于仁宗延祐元年(1314)〔19〕抵达元大都,献上西域宝马。为此仁宗令正在治水任仁发作《职贡图》,且这一事件被王逢(王逢与任仁发为姻亲,任氏三子任贤佐娶王氏女)记录在《任月山少监职贡图引》一诗中〔20〕。

元末杨维桢曾应任仁发孙子任士珪之请,在任仁发《九马图》上题诗,也提及了任仁发奉命图写《职贡图》之事:

图40 (传)[金]马云卿《维摩演教图》中维摩诘

图41 [元]任仁发《张果见明皇图》中张果

图42 盛唐敦煌壁画103窟《维摩诘》

图43 (传)[北宋]李公麟《维摩居士图》局部

图44 [宋]佚名《维摩诘像》局部

图45 (传)[金]马云卿《维摩演教图》中维摩诘的手

图46 [元]任仁发《张果见明皇图》中张果的手

图47 [金]马云卿《维摩演教图》中化身老人

图48 [元]任仁发《张果见明皇图》中张果形象

图49 (传)[金]马云卿《维摩演教图》中文殊面部特征副本

图50 [元]任仁发《张果见明皇图》中明皇面部特征

君不见,佛郎献马七度洋,朝发流沙夕明光。

任公承旨写神骏,妙笔不数江都王。任公一化那可复,后生画马空多肉。此图此马无人看,黄金台高春草绿 。〔21〕

此外,任仁发还曾作“《熙春》《天马》二图,仁宗诏藏秘监”〔22〕。可见任仁发于至大三年(1310)到延祐三年(1316)在大都担任都水少监时,是经常出入元廷的,又因精通绘事,他完全有可能见过王振鹏所言的《维摩不二图》,甚至也曾临摹过,因此才能在《张果见明皇图》中显示出极强的《维摩演教图》的痕迹。

四、《张果见明皇图》绘制时间推测

前面我们通过将《张果见明皇图》中张果、明皇与金代马云卿的《维摩演教图》中维摩诘、文殊的形象做对比,发现两件作品中人物形象的肖似之处,又通过王振鹏曾经在至大元年临摹过元廷所藏马云卿《维摩不二图》,推测任仁发于至大三年(1310)到延祐三年(1316)在大都担任都水少监的时候很有可能见过《维摩不二图》,甚至可能临摹过。那任仁发创作这件《张果见明皇图》应该不晚于至大三年(1310),此时任仁发56岁,当为其艺术生涯的成熟期。

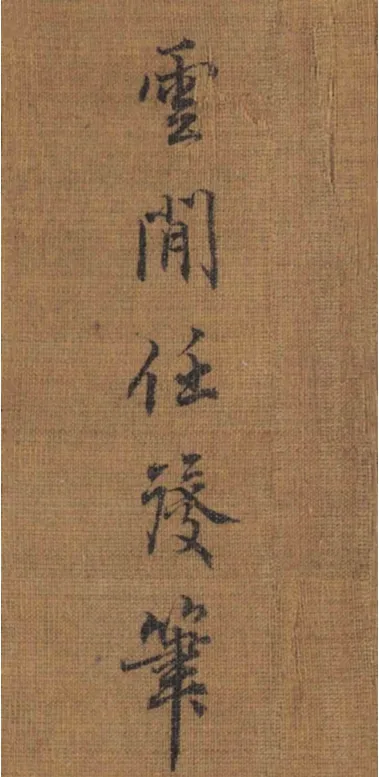

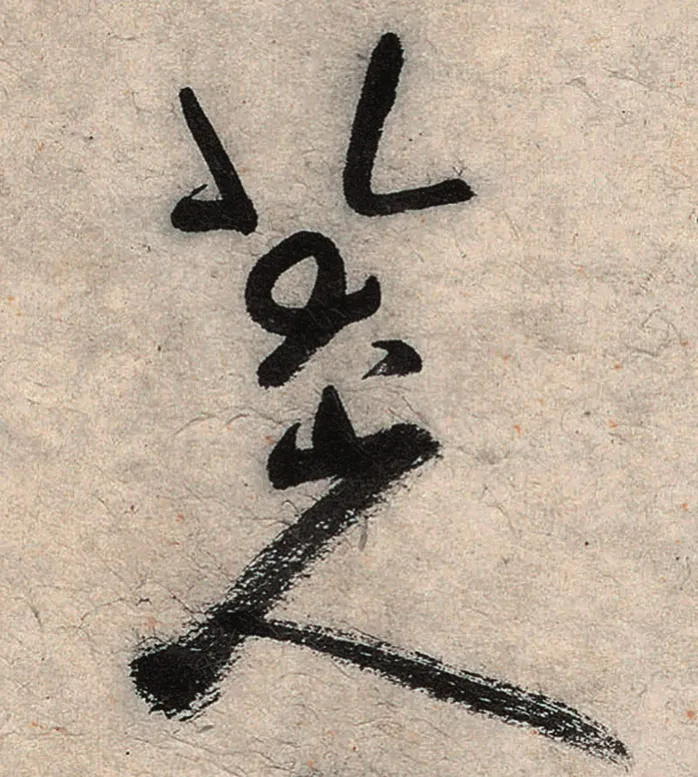

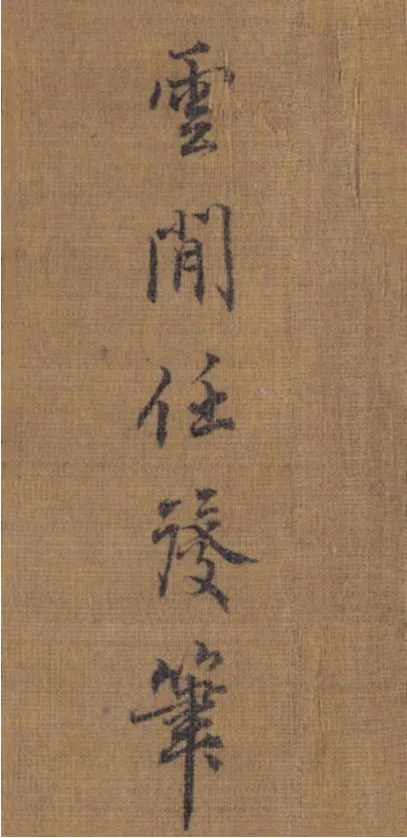

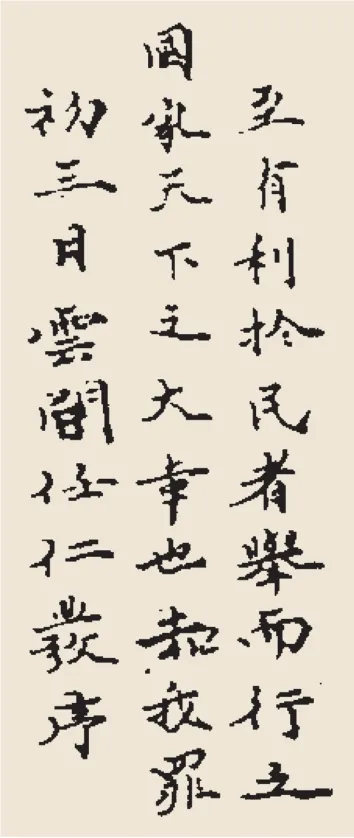

不过,一些细小的证据似乎证明任仁发这件《张果见明皇图》绘制时间可能更晚。笔者注意到,《张果见明皇图》画面左下角“云间任仁发笔”的落款非常具有特点,可以看到将“仁”和“发”合写成了一个字(图54)。徐邦达先生在《古书画过眼要录》中也提及这一问题,认为“‘仁发’二字合写似押字”〔23〕。不过,“押字”说可能有点牵强。押字,又称花押或签押、押花字、画押、批押〔24〕,是将个人名字符号化后写在或印在相关物品上。“古人押字,谓之花押印,是用名字稍花之,如韦陟五朵云是也。”〔25〕押字的目的是为了保持个性,不被人所模仿,因此具有防伪性,在形式上具有一定的抽象性,字体上也多用行书或草书。如宋徽宗经常在作品上书写类似“亓”字的花押(图55),寓意“天水”或“天下一人”;又如清代八大山人“哭之”“笑之”的花押(图56)。任仁发此落款较为工整,很好辨认,也易于模仿,似乎不是为防伪所作。

图51 历代明皇形象

图52 [金]马云卿(一说北宋李公麟)《维摩演教图卷》(一名《维摩不二图》) 34.6cm×207.5cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

图53 [元]王振鹏《临马云卿画〈维摩不二图〉》草本 40.2cm×895.7cm 美国大都会博物馆藏

图54 [元]任仁发《张果见明皇图》落款

图55 [北宋]赵佶《瑞鹤图》落款

图56 [清]朱耷《墨荷图》落款

那这是否是任仁发落款的习惯呢?应该也不是。我们找到任仁发在至大元年(1308)54岁写就《水利集序》时的落款(图58)。庆幸的是,今之所见《水利集》是明代手抄本〔26〕,也就是不同人手抄流传下来的,而非印刷版本,因此《水利集序》中的落款更接近于任仁发当时真实的落款面貌。

可以看到,《水利集序》中任仁发的还是将“仁”和“发”字分开写的,但是到了《张果见明皇图》中已经合二为一。比较合理的解释是任仁发这样处理可能是在避讳。究竟是避谁的讳呢?我想是在避元武宗孛儿只斤·海山(1281——1311)的谥号之讳。《元史》卷二十二《武宗纪》记载:“至大四年春正月庚辰,帝卒于玉德殿,夏五月乙未,文武百官也先帖木儿等上尊谥曰‘仁惠宣孝皇帝’,庙号武宗,国语曰曲律皇帝。”〔27〕之所以认为是在避武宗‘仁惠宣孝皇帝’的讳,论据有四:

1.避谥号之讳古来有之。如唐睿宗之窦皇后谥号曰“昭成”。《旧唐书·玄宗纪上》记载道:“开元四年春正月……丁亥,宋王成器、申王成义,以‘成’字犯昭成皇后谥号,于是成器改名宪,成义改为捴。”〔28〕

2.为了避讳而将两字合写的现象并不罕见。典型的如唐代李延寿在编写《北史·张大渊本传》时,为了避唐高祖李渊的讳,将“大渊”两字以上“大”下“渊”的形式连写成“奫”,写道:“张奫,字文懿,清河东武城人也,本名犯庙讳。”〔29〕《校勘记》也解释道:“本名犯庙讳,钱氏考异卷四十云:‘盖本名大渊,避讳,连为一字。’”〔30〕

3.元武宗时对避讳的事情很重视。元政府颁布的法令文书汇编《通制条格》中曾记载:“至大元年正月十四日,枢密院奏:‘世祖皇帝登了宝位,在后完泽笃皇帝登了宝位呵,多人每犯着上位名字的,教更改了有来。如今皇帝(元武宗海山)登了宝位也,皇帝在军上时分,为军情勾当上头,写着上位的名字,枢密院里与将来的文字也有,为人的勾当与将来的也有,皇帝登了宝位之后,在先潜邸时分,圣旨了的勾当来,么道,只为写着上位的名字来的文字也有,多人每犯着上位的名字的,俺在先已行了文字里,差写了的也有,教更改了,省谕多人,各衙门里行与文字呵,怎生?’么道,奏呵,奉圣旨:‘各处行与文字,犯着咱每名字的有呵,教更改了者。’”〔31〕元代避讳的事情本不多,陈垣在《史讳举例》中说:“避讳之繁,至宋金而极,至元则反之。……一部《元史》,惟《程钜夫传》言:‘钜夫名文海,避武宗庙讳,以字行。’”〔32〕可见程钜夫正是为了避元武宗海山的庙讳而以字称之,这很可能跟元武宗上位后颁布的避讳法令有关。虽然法令中没有明确提到要避其他类型的讳,但是武宗在位四年而卒,此时避讳的法令应该还有效力,这一时期一直在大都天子脚下的任仁发,当元武宗谥号“仁惠宣孝皇帝”后,为避免节外生枝,在落款时将自己的名字合写是十分有可能的。任仁发后来甚至将自己的名字也改成了“霆发”,这在王逢的《梧溪集》中有记〔33〕。

4.结合前面我们对《张果见明皇图》和《维摩演教图》中人物形象的对比,得出任仁发很有可能看过王振鹏所言的金代马云卿的《维摩不二图》,因此《张果见明皇图》绘制于任仁发至大三年(1310)到延祐三年(1316)在大都担任都水少监时的可能性是非常大的,并且极有可能是完成于至大四年(1311)元武宗去世之后,此时任仁发60岁上下,已经步入晚年〔34〕。

图57 [元]任仁发《张果见明皇图》落款

图58 [元]任仁发《水利集》落款

小结

综上所述,首先,任仁发《张果见明皇图》这件作品人物刻画细腻生动,线条老练,设色繁复,是一件不可多得的精品之作。虽然任仁发绘画的目标是复古唐代(不设背景的画法以及仕女形象和服饰与张萱、周昉等人作品十分相似),但是囿于元初时尚在流传的唐代作品已经很稀少,任仁发在复古唐代的实践过程中,多是借助宋代绘画作品来认识唐,因此《张果见明皇图》作品中的用笔、设色方法等多是借鉴、学习李公麟以及宋代院体风格的绘画,这一点从上海博物馆藏任仁发的《秋水凫鹥图》中也可以看出〔35〕。

其次,任仁发《张果见明皇图》中张果与明皇的人物形象与金代马云卿之《维摩不二图》,即我们今天看到的传为李公麟的《维摩演教图》中维摩诘和文殊菩萨的形象十分相似,考虑到元代王振鹏在至大元年(1308)曾经在元廷见过金代史马云卿的《维摩不二图》并且奉时为太子的元仁宗之命而临摹过,任仁发于至大三年(1310)到延祐三年(1316)在大都担任都水少监时也多次奉仁宗之命画天马,因此任仁发很有可能见过马云卿的《维摩不二图》,甚至亲自临摹过,否则难以相信任仁发能够凭空画出如此相似的人物形象。

最后,有关《张果见明皇图》这件作品的创作时间,根据此作品与《维摩演教图》之关系比较,任仁发绘制这件作品应该不晚于至大三年(1310),当为其艺术生涯的成熟期。又综合考虑任仁发独特、似在避讳的落款方式和元武宗时期对避讳的重视,笔者认为《张果见明皇图》作于任仁发至大三年(1310)到延祐三年(1316)在大都担任都水少监时的可能性是非常大的,并且极有可能是完成于至大四年(1311)元武宗去世之后。

注释:

〔1〕 岳仁译注:《宣和画谱》,长沙:湖南美术出版社2010年10月版,第127页。

〔2〕中国书画全书编纂委员会编:《中国书画全书》第一册,上海书画出版社1993年10月版,第842页。

〔3〕〔后晋〕刘昫等撰:《旧唐书》卷四十五《舆服志》,北京:中华书局1975年版,第1952页。

〔4〕见孙机著:《中国古舆服论丛》增订本,北京:文物出版社2001年版,第448页。

〔5〕赵丰:《中国丝绸艺术史》,北京:文物出版社2005年版,第144页。

〔6〕〔宋〕王溥:《唐会要》卷三十二《舆服下》,北京:中华书局1990年版,第582页。

〔7〕〔宋〕宋祁、欧阳修等编:《新唐书》卷二十四“车服志”,北京:中华书局1975年版,第531页。

〔8〕〔高丽〕李齐贤撰:《益斋集》卷四,第41页。

〔9〕〔南宋〕陈元靓:《事林广记》丁集卷上。

〔10〕此作没有年款,明代沈度、董其昌、王穉登等人在题跋中认为作者为北宋李公麟。现代学者金维诺、方闻、杨仁恺等根据元代王振鹏《临马云卿画维摩不二图草本》作品及题跋判断《维摩演教图》为金代马云卿,徐邦达在《中国古代书画目录》中认为是宋人画。详见金维诺:《〈搜山图〉与〈琉璃堂人物图〉——欧美访问散记之三》,《中国美术史论集》上册,哈尔滨:黑龙江美术出版社2004年版,第302页;杨仁恺主编:《中国书画》,上海古籍出版社2001年版,第275、276页;中国古代书画鉴定组主编:《中国古代书画目录》第二册,北京:文物出版社1985年版,第20页。

〔11〕有关文殊身后这位老人的身份,王仲旭在《故宫博物院藏〈维摩演教图〉的图本样式研究》中考证为文殊所化现的老人。该文刊载于《故宫博物院院刊》,2013年第1期,第97——119页、第160页

〔12〕翁同文考证此作当为宋画,详见《所谓张萱明皇合乐图当是宋画》,《艺林丛考》,台北:联经出版事业公司1977年06月版,第217——229页;另,此作仕女姿态多模仿宋摹本的《韩熙载夜宴图》,人物溜肩,印章有伪造痕迹,因此笔者推测此作更像是后人(至少是明人)伪作。

〔13〕此作现藏辽宁省博物院,虽题为传北宋李公麟之作,但是用笔单一,人物笑容千篇一律,疑为后世伪作。

〔14〕除第16页注释1中所提及的金维诺、方闻、杨仁恺、徐邦达等人的研究外,还有王中旭、许忠陵、蒋方亭等人撰文加以探讨,详见王中旭:《故宫博物院藏〈维摩演教图〉的图本样式研究》,《故宫博物院院刊》,2013年第 1期,第97——119、160页;许忠陵:《〈维摩演教图〉及其相关问题讨论》,《故宫博物院院刊》,2004年第4期,第120——129、160页;蒋方亭:《故宫藏〈维摩演教图〉创作年代小考》,《文物鉴定与鉴赏》,2012年第4期,第28——34页

〔15〕〔16〕文字详情请见金维诺:《〈搜山图〉与〈琉璃堂人物图〉——欧美访问散记之三》,《中国美术史论集》上册,哈尔滨:黑龙江美术出版社2004年版,第302页。

〔17〕许忠陵:《〈维摩演教图〉及其相关问题讨论》,《故宫博物院院刊》,2004年第4期,第120——129、160页。

〔18〕〔元〕王逢撰、李军校注:《梧溪集》,北京:北京师范大学出版社2016年版,第510——512页。

〔19〕穆尔将哲拉德一行到达元大都的时间考证为1313年,梅林村则将时间修订为1314年。详见梅林村:《元人画迹中的欧洲传教士》,四川大学历史文化学院、香港城市大学中国文化中心等编《文化传承与历史记忆学术研讨会论文集》,2007年,第35——51页;阿·克·穆尔著、郝镇华译:《1550年前的中国基督教》,北京:中华书局1984年版,第222页。

〔20〕〔元〕王逢撰、李军校注:《梧溪集》,北京师范大学出版社2016年版,第8页。

〔21〕〔元〕杨维桢著、邹志方点校:《杨维桢诗集》,杭州:浙江古籍出版社1994年12月,第355——356页。

〔22〕〔元〕王逢撰、李军校注:《梧溪集》,北京师范大学出版社2016年版,第510——512页。

〔23〕徐邦达著:《古书画过眼要录·元明清绘画》,北京:故宫出版社2015年07月版,第98页。

〔24〕朱瑞熙、张邦炜:《宋辽西夏金社会生活史》,北京:中国社会科学出版社1998年版,第366页。

〔25〕〔宋〕周密撰、王根林校点:《癸辛杂识》,上海古籍出版社2012年12月版,第56页。

〔26〕有关明抄本《水利集》的刊发时间,刘春燕在《元代水利专家任仁发及其〈水利集〉》一文中作了详细探讨。她认为,明抄本《水利集》尽管在泰定年间经过重编,但基本仍是延祐四年(1318)元刊本的翻版。距离任仁发至大元年(1308)撰写《水利集序》时相去不甚远。有关《水利集》的情况详见刘春燕:《元代水利专家任仁发及其〈水利集〉》[J],《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》,2001年第2期,第66——71页。

〔27〕〔明〕宋濂等撰:《元史》卷十八,北京:中华书局2000年版,第154页。

〔28〕〔后晋〕刘昫等撰,陈焕良、文华点校:《旧唐书》第一册,长沙:岳麓书社1997年10月版,第103页。

〔29〕〔唐〕李延寿撰:《北史》简体字版卷44——100,北京:中华书局,第1743页。

〔30〕同上,第1753页。

〔31〕方龄贵校注:《通制条格校注》,北京:中华书局,2001年07月伴,第340——341页。

〔32〕陈垣:《史讳举例》,北京:中华书局2012年08月版,第219页。

〔33〕〔元〕王逢撰、李军校注:《梧溪集》,北京师范大学出版社2016年版,第512页。

〔34〕有关这件作品的时间推测还见于《元画全集》,但是论据薄弱,仅言道:“至于本图的创作年代,因和康里氏有关,或是任仁发晚年手笔。”详见,浙江大学出版社编:《元画全集》第三卷第二册,第276——277页。

〔35〕《秋水凫鹥图》近景构图、勾勒填彩、斧劈皴等技法的运用都体现了南宋院体绘画对其影响。有关这件作品的分析详见周永昭:《试论任仁发〈春水凫鹥图〉及其与元初画坛之关系》,上海博物馆编:《千年遗珍国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2006年12月版,第394——408页。