24例儿童人工耳蜗再植入相关问题分析

2020-08-26任红波王素芳姜岚刘丽洋韩富根许莹张杰

任红波王素芳姜岚 刘丽洋韩富根许莹张杰

1郑州大学附属儿童医院(河南省儿童医院)耳鼻咽喉头颈外科(郑州450018)

2首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科(北京100045)

人工耳蜗自1961年House和Edgerton[1]第一次植入以来,人工耳蜗植入已是目前治疗双侧重度及极重度感音神经性聋的有效方法,鉴于人工耳蜗电子设备性质并随着接受植入者人数的增多,会出现植入体不可避免的故障、损坏、电极错位或脱出,同时术后并发症、耳蜗骨化、产品更新换代、不明原因术后康复效果不佳等问题,这必然需要进行相关干预,应尽早考虑人工耳蜗再植入,植入时间越早,效果越好[2,3]。因此,人工耳蜗再植入(Cochlear Reimplantation,CRI或Replacement or revision cochlear implant,RCI)就显得尤为重要,RCI也就成为常见的手术方法[4-6]。本研究通过2009年6月~2018年12月间在我院行RCI手术的24例病例进行相关总结,探讨再次人工耳蜗手术中发现的问题以及旧刺激电极在儿童再次人工耳蜗手术中的作用,为耳蜗手术再次植入提供相关参考和帮助。

1 材料和方法

1.1 一般资料

2009年6月~2018年12月期间24例在我科行人工耳蜗再植入手术的病例,第一次均是右侧人工耳蜗植入,其中男性13例,女性11例;初次植入耳蜗的年龄1岁~11岁,平均3.73岁;再次耳蜗植入的年龄为2岁~13岁,平均5.79岁;两次手术间隔时间1年~4年,平均2.13年。

1.2 分析方法

分析全部进行再植入病例的诊断途径、再植入原因、影像特点、术中所见、再植入时的原刺激电极取出时机与手术成功的相关性、术后随访。将观察指标对应术中术后情况,进行比较分析。

1.3 手术方法

所有患儿术前行高分辨颞骨薄层CT扫描,观察电极的位置、完整性及植入体有无破损,了解中耳乳突腔及颅骨情况。

所有再植入手术为同一术者完成。手术沿原切口切开皮肤以及皮下组织,向前及向后充分分离皮下组织,暴露刺激器前缘及电极根部,切开骨筋膜沿旧电极向前分离至外耳道后壁,并在电极根部剪短电极,随后磨除乳突骨质增生部分重新轮廓化乳突。术中发现刺激电极周围都有很薄的纤维组织包裹,一直延续到耳蜗内,显微镜下清除电极周围及乳突腔内增生的纤维结缔组织,暴露砧骨短脚及原开放的面隐窝,进一步清理面隐窝内增生的纤维和骨组织。之后,于刺激电极入耳蜗处用圆针挑开封闭的软组织,电极镊轻拉电极使其从耳蜗开窗处退出少许部分,并保留部分电极在耳蜗内。随后,给予地塞米松液冲洗乳突腔并填入明胶海绵,沿刺激器的前缘切开包裹的筋膜至能窥清半个刺激器,钝性分离刺激器及线圈周围使植入体松动后取出植入体,清除植入槽周围肉芽结缔组织,进一步处理骨槽,冲洗术腔,将新植入体放入骨槽固定。在退出旧电极后立即植入新的电极,乳突腔内盘好电极后明胶海绵固定,逐层缝合皮下组织和皮肤,加压包扎。20例同侧再次人工耳蜗植入成功,植入深度以及开放电极数都与第一次相同,1例因耳蜗骨化,过早退出电极导致找不到耳蜗原造瘘口,则对侧行人工耳蜗植入,3例因局部皮瓣感染坏死,在取出植入体及清理坏死组织后,同期行对侧人工耳蜗植入。

1.4 随访

所有病人术后1个月开机,分别在术后1个月、3个月和6个月进行电话随访并对人工耳蜗再次植入手术的效果进行评估。利用听觉行为分级标准(categories of auditory performance,CAP)评估24位患儿术后日常生活中的听觉水平,共分为8级,得分依次为 0、1、2、3、4、5、6、7 分。采用言语可懂度分级标准(speech intelligibility rating,SIR)评估24位患儿术后在日常生活中的言语声可以被听者听懂的程度,共分5个等级,得分依次为1、2、3、4、5分。CAP 和SIR均是有与患儿经常接触的亲属完成。

2 结果

所有患儿均为语前聋,20例耳聋病因不明,4例前庭导水管扩大,8例在我院行第一次人工耳蜗植入,占本院总植入量0.7%,16例在外院行第一次手术。

2.1 术前准备

患儿术前行高分辨颞骨薄层CT扫描,观察电极的位置、完整性及植入体有无破损,了解中耳乳突腔及颅骨情况基本信息。

2.2 术中情况

耳蜗植入术后术腔情况,耳蜗造瘘口纤维组织增生最普遍,1例植入槽已完全暴露硬脑膜,1例植入槽横窦少量出血。

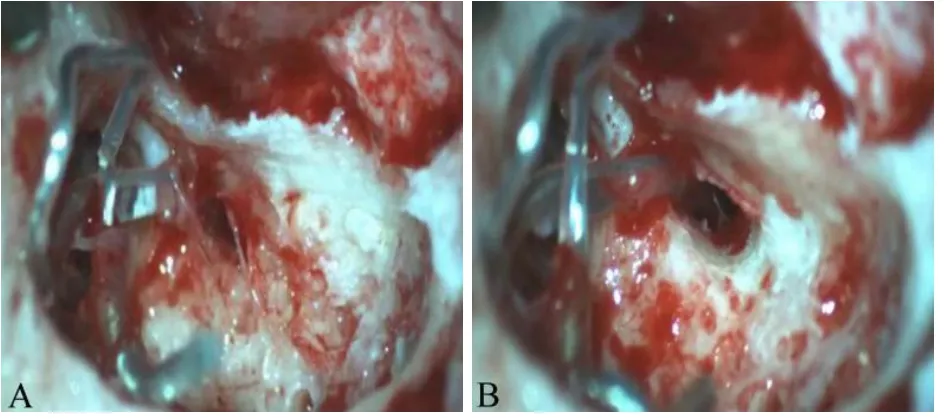

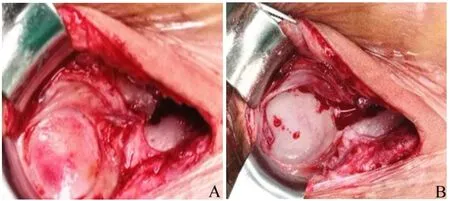

术中发现再次手术的患儿皮下组织粘连明显,瘢痕形成,不易钝性分离;20例乳突部骨皮质均有不同程度增生,乳突腔内可见增生的纤维结缔组织(图1A);16例面神经隐窝内均有不同程度的结缔组织增生及骨质增生(图2A);24例耳蜗开窗处(原电极入耳蜗处)均有结缔组织增生、粘连(包括1例电极脱出患儿)。23例植入体周围纤维结缔组织或水肿组织包裹(图3);1例植入槽已完全暴露硬脑膜,1例植入槽横窦少量出血;22例植入槽纤维组织及骨质增生(图4A)。

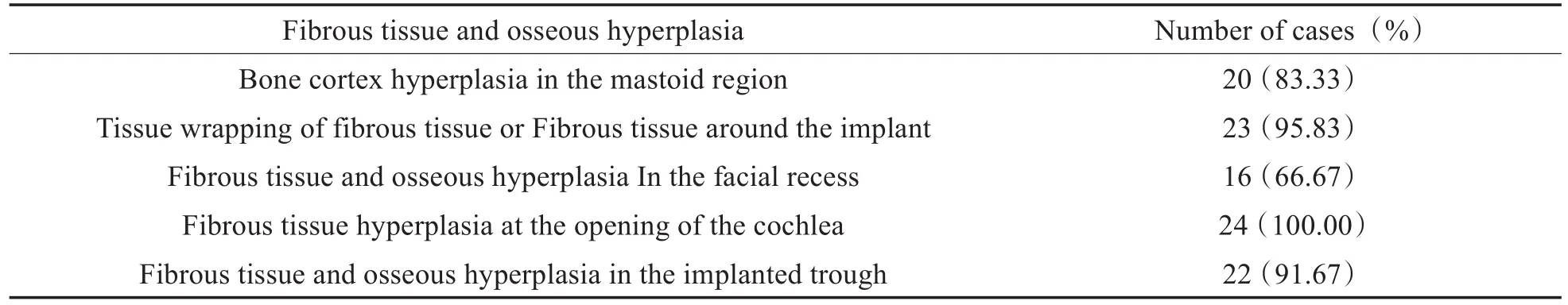

表2 再次人工耳蜗植入术中情况Table 2 The situation of cochlear reimplantation

图2 A面神经隐窝内有不同程度的结缔组织及骨质增生,影响圆窗暴露。B电钻磨除增生骨质,重新扩大开放面神经隐窝至完全看到圆窗。Fig.2 A:There are varying degrees of connective tissue and bone hyperplasia in the facial nerve crypt,which affects the exposure of the round window.B:The electric drill removes the hyperplastic bone in order to further re-expand the open facial nerve crypt until the round window is completely seen.

图3 植入体周围纤维结缔组织或肉芽组织包裹。Fig.3 The implant is wrapped by surrounding fibrous connective tissue or granulation tissue.

图4 A取出刺激器和线圈后,见植入槽肉芽组织及部分结缔组织增生。B清理肉芽组织及部分结缔组织,进一步磨深扩大植入槽使至于新植入体相匹配。Fig.4 A:After the stimulator and coil were removed,it was found that the granulation tissue and part of the connective tissue had proliferated in the implantation trough.B:Cleanup the granulation tissue and part of the connective tissue,further deepen the enlarged implant slot to match the new implant.

2.3 原刺激电极的参考性

本组病例中1例因车祸电极自行脱出,车祸后患儿先于神经外科处理颅脑情况,半个月后行人工耳蜗再次植入术,原耳蜗造瘘口有少许软组织增生,未影响疗效;1例因过早拔出原刺激电极至不能找到鼓介,不得不行同期对侧耳蜗植入,未影响疗效。在以原刺激电极为参考情况下,逐步进行骨筋膜的再次切开,乳突的再次轮廓化,面隐窝的再处理,耳蜗造口的清理。原刺激电极能否顺利取出是再次植入能否成功的关键,对于解剖结构复杂的患儿,不可过早拔出旧电极,则需仔细谨慎进行电极分离,充分发挥旧电极的参考作用,以免软组织回缩找不到耳蜗造瘘口,造成同侧人工耳蜗植入失败。

2.4 手术并发症

24例人工耳蜗植入患者目前均无手术并发症。

2.5 术后随访

术后随访:20例同侧植入者感受的声音与首次植入后一样,4例对侧植入者感受的声音与首次植入后不一样,3个月后达到首次植入的水平。在术后1个月、3个月和6个月进行电话随访并进行听觉行为分级标准(CAP)评估和言语可懂度分级标准(SIR)评估,20例患儿均可有较为稳定的听力言语交流能力。

3 讨论

3.1 人工耳蜗再植入的原因分析

文献报道人工耳蜗再次植入的原因有:首次手术未能将电极植入到正确位置、电极脱出、术后出现耳蜗骨化、植入体发生故障、术后感染及产品的更新换代等,特别是儿童使用者其一生至少更换一次人工耳蜗[7,8-11]。目前研究显示儿童再次人工耳蜗手术率占人工耳蜗手术的4.5%~15.5%[12,13],再植入率比成人高[14-18]本研究中需行人工耳蜗再植入术的原因中:植入体故障占首位,其次是线圈断裂,外伤所致电极阻抗增高及电极脱出,皮瓣感染坏死。Wang等[15]报道植入体故障也是最大原因,为57.8%。而早期文献中所提及到的未能将电极植入到正确位置,颞骨病变等原因未在本研究中出现。儿童耳蜗植入者,头颅生长性明确高于成人,对于植入体是否有影响,需要在动态监测下观察,也需积累更多的数据印证。当然耳蜗装置的性能质量也是要考量的因素。Farinetti等报道外伤引起耳蜗再植入的病例不到其总数的1%[19]。而本组中10/24(41.67%)远高于1%,其中,外伤后植入体线圈金属丝断裂7/24(29.17%),明确头部外伤后电极阻抗值升高2/24(8.33%),因车祸伤致植入体及电极脱出1/24(4.17%),以上情况均提示与外伤有关。考虑儿童活泼好动,沟通交流能力有限,自我防护意识弱,易导致外力撞击植入体,因此外力撞伤可能是儿童植入体故障的重要原因,可见外伤依旧是儿童人工耳蜗再植入术原因中不容忽视的一部分,针对患者家长及患儿进行术后防护教育十分必要。

3.2 再植入术中情况分析

20例乳突区骨质增生,因本组病例均为儿童,都处于发育阶段,考虑为发育的原因。23例植入体周围纤维组织或水肿的组织包裹,其中1例硬脑膜完全暴露,在清理过程中容易导致脑脊液漏,需谨慎处理。22例植入槽纤维组织极骨质增生,术中需要重新磨出骨槽,增加了手术时间和难度,考虑原因可能是第一次手术时骨槽的边缘磨的不光滑或者是冲洗骨槽时未冲洗干净残留小的骨片。16例面隐窝纤维组织、骨质增生,增加了手术时间和难度,考虑原因儿童处于发育阶段或者第一次手术时面隐窝开放的长度不够,再或是开放面隐窝时骨质磨除的不光滑留有小的骨棘,开放面隐窝时面神经暴露后需用肌肉填塞。24例耳蜗开窗处纤维组织增生,手术中应清除干净,以免软组织回缩寻找不到造瘘口至手术失败,考虑原因可能是硅胶与人体组织的亲和性有关。戴朴等[20]认为微创人工耳蜗植入术,良好的手术径路设计,有助于保护患者的正常结构和功能,缩短患者的恢复时间,并可有效地减少手术相关并发症的发生率。以上情况提示,在首次植入手术中,手术细节的严谨处理及手术路径的合理选择会降低二次手术的难度,因此需严格把控手术精细度并选择良好的手术路径;在二次手术中,解剖结构相对复杂,术中更应谨慎操作,充分发挥旧电极的参考作用选择合理的手术路径,以确保再次植入术的成功,且尽可能避免并发症出现。

3.3 旧电极的参考作用

静媛媛等[21]2013年报道了31例二次人工耳蜗植入术,所提到的手术方法是将新的植入体固定好后,再抽出旧的电极,随后植入新电极。可见旧电极再二次手术中有非常重要的参考作用。然而,在本研究的24例患者中,旧电极参考作用不仅仅局限于耳蜗内的刺激电极,还包括刺激器后的整个电极。我们首先暴露刺激器后寻找电极根部,切开根部上方的骨筋膜以旧电极为引导向前分离,谨慎钝性分离前上和前下的骨筋膜,剪开后向前翻起骨筋膜至外耳道后壁,在旧电极参考作用下,可降低硬脑膜和乙状窦前壁的损伤风险;随后,于电极根部分剪断电极,将刺激器与电极分离,这样可以更好的暴露手术视野,更有利于旧电极分的离及解剖结构的探查;后于旧电极下方磨除增生的乳突骨质至乳突尖,向下拨动旧电极磨除电极上方增生的骨质。我们于术中发现刺激电极周围都有很薄的纤维组织包裹,一直延续到耳蜗内,这与静媛媛等[21]所见一致。然后,在显微镜下清除电极周围增生的纤维结缔组织至刺激电极入耳蜗处,用圆针挑开封闭的软组织,电极镊轻拉电极使其从耳蜗开窗处退出部分(同侧再次手术的关键是旧电极是否能顺利取出,本研究提示如果能用电极镊轻松退出则可确保旧电极在后续术程中能顺利取出),保留部分电极在耳蜗内(过早的完全退出旧电极可能会因软组织回缩找不到耳蜗造瘘口)。我们在植入新电极之前需对旧电极进行仔细分离,在确保旧电极可以顺利拔出的情况下,再进行新植入体的固定,而后拔出旧电极,并及时顺势植入新电极。若旧电极不能顺利拔出,则无需再进行新植入体的植入,这样一方面有效的避免了对患儿的二次损伤、降低了感染的风险,另一方面缩短了手术时间并减少了新电极的暴露时长,与此同时,则需考虑同期行对侧人工耳蜗植入术。韩曙光等[22]认为电极植入处的软组织的增生可增加再次植入的障碍。若开窗处有纤维组织增生,则要先处理增生的组织,而后重新扩大耳蜗开窗,但如果鼓阶内纤维化或骨化,则有可能导致再植入失败。我们在这24例再次人工耳蜗植入术中,发现1例右侧耳蜗骨化患儿,因局部结缔组织及周围骨质增生致使解剖结构复杂,在拔出旧电极之后软组织回缩,无法顺利植入新电极,因而选择同期对侧耳人工耳蜗植入术。基于此我们认为针对解剖复杂的患儿,不易过早拔出旧电极,需以旧电极为参考,更为细致谨慎的分离旧电极,进一步明确改变后的解剖结构,这样更有利于新电极的顺利植入。研究组通过对24例手术的深入分析,进一步表明旧电极在二次人工耳蜗植入术中发挥了重要的参考作用,充分发挥旧电极的参考作用有利于提升再次手术的成功率,并可缩短手术时间及避免不必要的损伤。

3.4 再植入手术要点

再植入手术要点:(1)皮肤切口:根据刺激器的位置,选择切口,原则上沿原切口切开,如果刺激器前端离切口距离过远,可自刺激器前端中点位置向前至原切口处并沿原切口一并切开,这样有利于植入体取出。(2)分离皮下组织:再次手术的患儿皮下组织粘连明显,瘢痕组织造成钝性分离困难,可沿着瘢痕向前、向后锐性切开至疏松的结缔组织,再钝性分离,前至外耳道后壁,后至完全暴露刺激器。(3)切开筋膜:寻找电极根部,切开根部上方的骨筋膜沿旧电极向前分离,钝性分离前上和前下的骨筋膜,剪开后向前翻起骨筋膜至外耳道后壁,此方法一方面可降低硬脑膜和乙状窦前壁的损伤风险;另一方面可以保留电极完整性。(4)乳突轮廓化:再次手术时所谓的轮廓化是根据乳突部骨皮质增生程度再次把骨皮质磨除,本组资料中有14例骨皮质完全覆盖乳突腔,仅见旧电极进入乳突腔,沿旧电极下方向前下逐渐磨除骨皮质见到乳突腔,然后扩大术腔上至脑板,下至乳突尖,前至外耳道后壁,后至乙状窦前沿,乳突腔内增生的纤维结缔组织,远离旧刺激电极予以去除,小心用圆针清理掉包裹在旧电极的纤维结缔组织,切不可把电极完全带出鼓阶。(5)面神经隐窝处理:本组资料中16例面神经隐窝内有不同程度的结缔组织及骨质增生,用圆针小心去除结缔组织,4例骨质局部增生影响耳蜗原造瘘口的暴露,电钻磨除增生骨质,重新扩大开放面神经隐窝至完全看到旧电极入耳蜗造口处。(6)电极入耳蜗处的处理:本组资料中除1例电极脱出,3例感染者,其余20例旧电极入耳蜗处(耳蜗造瘘口)均有结缔组织增生和粘连,以圆针沿旧电极划开结缔组织后小心去除,电极镊轻拉电极,电极可轻松向外移动,一定要保留部分电极在耳蜗内,1例因电极过早退出,找不到原耳蜗造瘘口,则行对侧耳蜗植入。(7)刺激器及线圈的处理:以旧电极出刺激器处为起点,向两侧沿刺激器切开筋膜至完全窥及刺激器,紧贴筋膜内侧用剥离子钝性分离线圈处筋膜,小幅度松动刺激器,注意观察颅脑侧组织并小心分离,以防首次手术时可能暴露的硬脑膜或横窦破裂。研究组发现在取出刺激器和线圈后有1例硬脑膜暴露和1例骨质裂纹相关的横窦出血,横窦出血患者出血面不大,采用骨蜡封闭。(8)植入槽的处理:取出刺激器和线圈后,清理肉芽组织及部分结缔组织,进一步磨深扩大植入槽使至于新植入体相匹配,注意硬脑膜及横窦保护。

3.5 术后恢复情况

本组24例患儿分别在术后1个月、3个月和6个月进行电话随访,20例同侧植入者感受的声音与首次植入后一样,4例对侧植入者感受的声音与首次植入后不一样,3个月后达到首次植入的水平,各组均可有较为稳定的听力言语交流能力,并可达到了第一次手术后的水平。Hamzaavi[23]等对7例再次植入的患者进行了随访观察,术后3例儿童的听力恢复到原来的程度,3个月后有5例达到原来的水平,提示人工耳蜗再次植入不会对听力产生负面影响。Balkany[24]等有相同的结论。

综上所述,设备故障,外伤仍是人工耳蜗再植入术常见的原因。植入体周围的炎症反应、乳突骨皮质增生、植入槽结缔组织和骨质增生、面神经隐窝及耳蜗造瘘口结缔组织和骨质的增生等均会加大手术难度,通过术前CT检查可以预估手术中可能出现的问题。精准严谨的首次人工耳蜗植手术会降低二次手术的难度,精准微创的人工耳蜗植入术及合理的手术路径选择将会是我们持续关注的重点。旧电极在人工耳蜗植入中发挥重要的参考作用,充分利用其参考价值可以减少手术风险,以确保再次手术的成功。此外,需加强患儿日常防护,提升患儿父母防护意识,避免外伤是儿童人工耳蜗植入术后防护的关键。