龟兹石窟“因缘佛传”图像的叙事艺术

——人物、空间及隐藏的细节

2020-05-09杨波

杨 波

佛教的图像叙事艺术最早见于印度桑奇、巴尔胡特等地的浮雕,用象征物来暗示佛陀的存在,对人物、风景的刻画充满童稚的气息。这些形象生动的故事雕刻比晦涩的教义更能吸引信众。佛教东传后,塔里木盆地的诸绿洲城邦也染上了用故事画来阐述经义的风气,这促进了当地图像叙事艺术的发展。在丝路南、北两道的佛教遗存地理分布中,以龟兹石窟的故事画数量最多,描绘佛今生前世的本生、因缘、佛传图像在龟兹壁画中随处可见。这些壁画大约绘于公元4至10世纪,反映出古龟兹人对佛教故事的喜爱以及高超的图像叙事技巧。龟兹地区构成了佛教故事画的一个影响源,向东波及焉耆、高昌及敦煌。面面俱到、流水账式的叙述是龟兹艺术家所摈弃的,他们更喜欢将情节融入一个菱形格、一个方框内,用富有戏剧性的一、两个情节去唤起观众对完整故事的想象。德国的莱辛提出了“包孕性的顷刻”这一著名概念,在动作情节的发展过程中,艺术家选择最富于孕育性的顷刻,“使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解”①。当然,龟兹画家的叙事技巧不仅限于表现某一顷刻,而是有着更灵活巧妙的艺术思维。本文所讨论的“因缘佛传”图充分展现了龟兹人在叙事艺术上的天赋。因缘佛传图大都绘于龟兹石窟中心柱窟主室两侧壁,常以单幅画表现一个故事。每幅图的中心是说法的佛陀,佛的脸朝向一侧,佛周围的人物分为数排,上、下叠加排列。德国学者将此类图像称作“说法图”(Predigtbild),这是以画面特征来命名的,与敦煌壁画中常见的以佛像为中心、诸圣众围绕的说法图并不属同一系统。国内也有学者称其为“因缘佛传”,指出这类图像侧重于表现释迦传道生涯中的度化、说法事迹②。“因缘佛传”这一名称能将其与一般所谓的佛传图(包含佛成道以前的事迹)区分开来,因此本文沿用此名称。

关于龟兹石窟因缘佛传图题材的识读,前贤已取得了丰硕的成果,如马世长、莫妮卡·茨茵(Monika Zin)、井上豪、滨田瑞美、任平山的相关研究等。在题材解读的基础上,本文对龟兹石窟因缘佛传图的叙事艺术做了初步总结。透过这些千年前的古老壁画,我们可以推测出昔日的画家是如何进行构思的。

一、人物

1、人物分类及排列规律

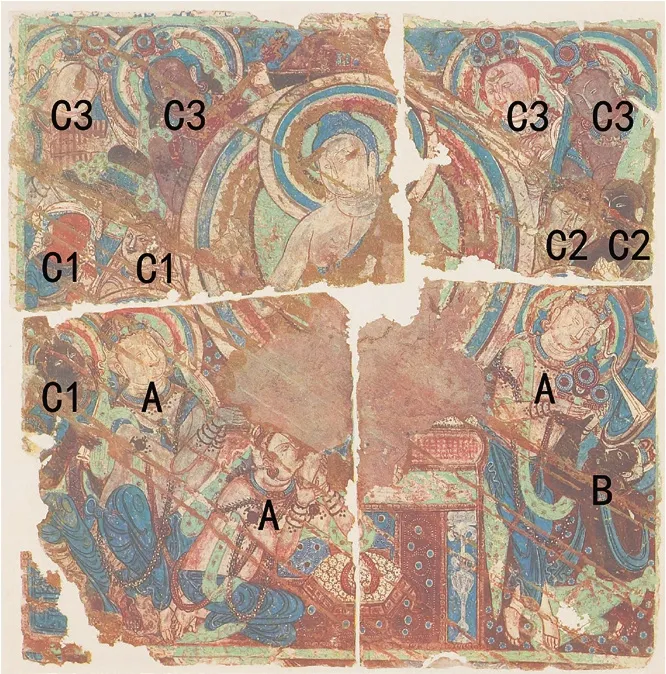

每一幅说法图如同一个戏剧舞台,不同的人物角色“登台表演”。除中央的佛陀外,画面中的人物有国王、大臣、侍从、婆罗门、商人、天神、比丘等,按照其与情节关系的深浅,可分为四大类:A.主要人物(主角),即参与到故事情境中的主要人物;B.次要人物(配角),即和主要人物发生互动关系或其他与情节有较紧密关系的角色;C.陪衬人物,他们对故事情节的参与性很弱。按其身份大致分为三类:C1.主要人物的附属人物,如国王的妃子以及大臣、宫廷侍从等;C2.听法的比丘;C3.礼赞的天神、侍卫的金刚;D.说明性的人物。此类人物对情节内涵起到一种说明、暗示或补充的作用,常游离于佛说法的场景之外。

A、B类人物所表现的动作、情节往往是判断故事题材的依据,他们是一幕剧中的主角、配角,而C类人物则是陪衬,相当于“群演”或“路人”,对题材推定的帮助很小,已成为一种程式化的人物配置。这些人物分布的位置有一定规律性。A类人物在前排必有其身影,且通常处在佛陀的视线之下。③C类中的供养天众常处于上排,与其天界之神的身份相符。天神的在场烘托了画面的神圣感。作为跟随、护卫佛陀的金刚,则往往处于佛身后下方。听法比丘处于佛旁侧中排或下排的位置。D类人物出现的频率不高,多数处于画面边缘或角隅,但却包含着重要的情节信息,甚至能成为推定题材的关键线索。下面以兹举克孜尔第206窟的“伊罗钵龙王礼佛”为例。

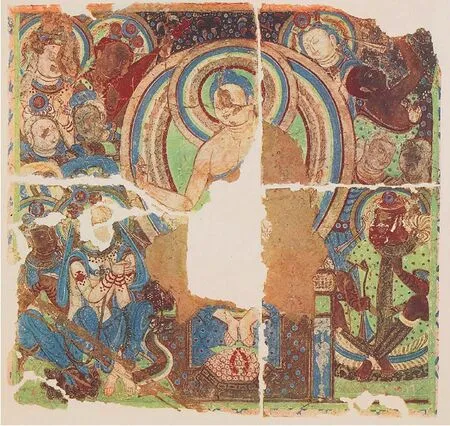

画面中,佛前坐一龙王,头顶有升起的蛇冠,其脚边的水池中钻出一条蛇。其身后是美丽的龙女(图1)。克孜尔第206窟的这幅因缘佛传图已被德国探险队揭取,莫妮卡·茨茵解读为伊罗钵龙王礼佛的故事。④传说,伊罗钵龙王在恒河中宣说二偈,声称谁若能解读,就将两个绝色的女儿嫁给他。各国智者纷纷前来释偈,但都无功而返。最后,摩揭陀的国师那罗陀在佛的帮助下解读了偈义。随后,龙王化现出原型(一条巨大的蟒蛇)前去礼佛。他在佛前讲述了自己的前世因缘:在过去世,他曾是一个比丘,一天不慎折断了花茎,因此罪业堕落为畜生之身。⑤

图中佛右下方的人物即伊罗钵龙王,此为故事画中的主要角色(A);龙王身后的人物应即故事中的龙女,她是这幕剧中的“配角”(B);两人上方可见两位女性,或为龙宫的侍女,她们是主要人物的附属人物(C1);佛左下方威严的武士为护法天神(C3);佛左侧中部为两位交头接耳的听法比丘(C2);佛两侧上方为供养诸天(C3)。画面右上角有一个背对佛陀的比丘,伸手作折枝状,可视为一个游离于主要情境外的回忆性场景(D)。作为主要人物的伊罗钵龙王处于释迦的视线之下,这是画面的焦点,观众的目光会随着佛的视线而自然落到他身上(图2)。

2、主要人物的叠加

Vidaya Dehejia在谈论早期印度佛教叙事艺术时提到一种“叠加叙事(Conflated Narravite)”⑥。画面以佛为中心,通过人物的叠加构成不同的情节。中心的佛陀在叙事中实际被多次“使用”。典型的例子有犍陀罗的“燃灯佛授记”雕刻。在“叠加叙事”中,被叠加的人物均为A类人物,因为他们是故事情节的主要表现者。

图1:克孜尔第206窟主室右侧壁,伊罗钵龙王礼佛

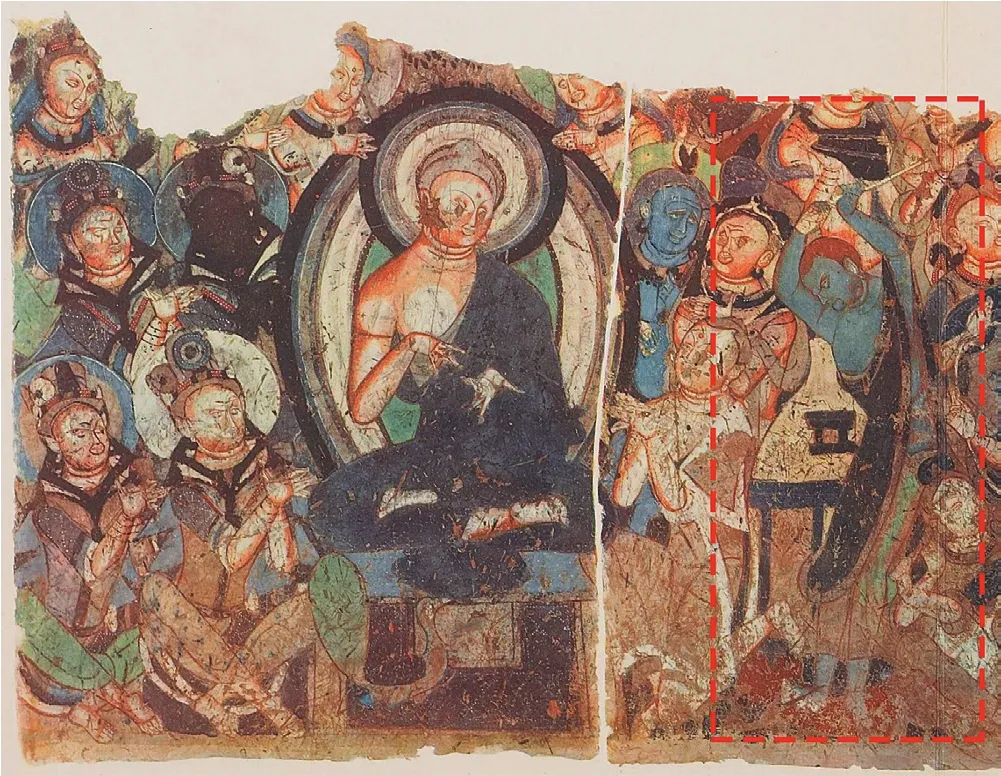

龟兹壁画中“叠加叙事”的经典案例是“波斯匿王礼佛”⑦。画面特征为:佛旁站着一个有头光的贵人,脱下王冠交付于仆从。佛座前方,同一人物正跪在佛前,亲吻佛足。据《根本说一切有部毘奈耶杂事》,憍萨罗的国王波斯匿率群臣前去访佛。当他走进佛所在的园林时,就脱去了身上的饰物,以示对佛的尊敬。“王有五种胜妙严饰之具:一者宝冠;二者宝伞;三者宝剑;四者宝拂;五者宝履。时王意欲去此盛饰奉觐世尊”⑧。然后,波斯匿王叩开佛的房间,“呜足顶礼”⑨。画面中的吻足者为波斯匿王。国王的尊贵身份与其在佛前的谦卑虔诚形成了对比。以克孜尔第206窟为例,图中佛左侧是将宝冠脱去交给侍从的波斯匿王,此时国王头上已没有了宝冠。画面下方为怀着崇敬心情亲吻佛足的国王。佛另一侧则为波斯匿王礼佛后,坐于一旁听佛讲法的情景。画面中,国王共出现了三次。以说法佛为中心,一幅画包含三个情节(图3)。

图3:克孜尔第206窟主室右侧壁,波斯匿王礼佛

图4:人物位置示意图

在这幅画中,波斯匿王是无可争议的主角(A);接受他王冠的黑肤色仆从与其发生互动关系,他是配角(B);听法的国王身后是他的妃子,属主角的附属人物(C1),她并不直接参与情节的发展;佛右侧中部有两个世俗人,他们是国王的陪侍(C1);画面中的闻法比丘和供养天神分别属于C2、C3类人物(图4)。

二、空间

1、单一空间

画面空间相当于各类角色活动的“舞台”。在大多数因缘佛传图中,所有人物都被置于同一场景空间中。中心的人物是佛陀,佛周围的人物上、下叠加排列,一般没有远近的纵深感。人物背景中有时绘出建筑或山景,明显小于前方人物,具有一定的距离感。如在克孜尔第84窟的“无恼指鬘”壁画中,跪拜礼佛的无恼上方绘出了他的母亲,她的背后有一城门建筑,象征故事发生的地点——舍卫城。

2、附属空间

当在一个画框中需表现不同地点发生的情节时,若仅选取一个场景就显得不够用了。为了让情节表现更丰富,龟兹艺术家也会在主要空间(佛所在的区域)基础上增加一个附属空间,这种手段属于“多景叙事”。前述的“叠加叙事”也包含多个情节,但却并不进行空间、地点的切换。现举“孔雀王神咒”“舍利弗和目犍连出家”为例。

(1)孔雀王神咒

“孔雀王神咒”原绘于克孜尔第178窟主室侧壁(图5)。画中佛左侧站一蓝肤色的比丘,双手举斧,脚踩红木,正在砍伐。佛左下是一听法比丘,顶有肉髻。佛座前,一只孔雀昂首站立。伐木比丘和孔雀是解读该画的关键。在“鲍威尔写本”中包含库车出土的梵文《孔雀王咒经》。⑩结合残卷内容和该经汉译本,故事的核心内容为:有一比丘名莎底,出家未久,为众僧伐木经营澡浴之事。砍伐时从木中突然钻出一毒蛇,比丘被蛇咬后口吐白沫、闷绝倒地。阿难急忙将此比丘带到佛前,请求佛的护佑。于是,佛给阿难讲授了《大孔雀王咒经》,只要念颂此经,一切病痛灾难都能自然消除。然后,佛还给阿难讲了一个本生故事:佛昔日为金曜孔雀王,住于雪山,常念孔雀王咒护身。一日,与众孔雀婇女游戏,忘记诵咒,遂为猎人捕获。危急之时,再次忆念、读诵此咒,束缚自然解脱,飞回山林。

图5:克孜尔第178窟主室侧壁,孔雀王神咒(虚线表示附属空间)

图6:克孜尔第84窟主室侧壁,舍利弗和目犍连出家(虚线表示附属空间)

图7:克孜尔第171窟主室左侧壁,胜音城的灭亡(虚线表示细节的位置)

图8:克孜尔第172窟主室右侧壁,胜音城的灭亡中的“沙埋小人”

图中的持斧比丘即莎底,他身后的房屋代表僧人的精舍。跪在佛前听法的比丘是阿难,他正在倾听佛讲述的神咒及诵咒的功德。佛周围的天王、药叉代表持咒拥护众生的诸鬼神。比丘伐木和佛陀诵咒,这是两个不同的场景空间,也是构成《孔雀王咒经》核心文本的基本内容。佛座前挺立的孔雀既与佛前世的故事有关,也点出了该神咒的名称——“孔雀王咒”。⑪

(2)舍利弗和目犍连出家

克孜尔第84窟“舍利弗和目犍连出家”的画面情节分为两组(图6)。佛右侧绘有三身站立的比丘,正互相交谈。佛左侧绘两位僧人的剃度场面。舍利弗、目犍连是一对挚友,他们各自在外修行。一日,舍利弗在路上遇见马胜比丘,为比丘光彩的仪容所吸引。马胜对其说了一句偈,舍利弗当即开悟,欣喜不已。他急忙跑去找到目犍连,两人告别了外道师父,来到佛前虔心皈依。舍利弗、目犍连后来成为了释迦佛的左膀右臂,一位是“智慧第一”,另一位则是“神通第一”。

画面左侧为舍利弗、目犍连拜访佛前先去礼敬马胜比丘的场面。《佛本行集经》:“于时二人渐进而来,欲到彼林,遥见长老阿湿波踰祇多(即马胜比丘),在一树下,视地经行,即诣彼所,到已顶礼,却住一面。”⑫《根本说一切有部毘奈耶出家事》 也有类似记载。⑬图中赭色头发、着网格纹袒右袈裟的比丘即马胜,他正和舍利弗、目犍连攀谈。后两者也是剃发、身披袈裟的形象,伸出手似正向马胜讨教。但是,依据经文,舍利弗、目犍连那时尚未剃度成为沙门,为何以比丘的形象示人?笔者观察到,两位“比丘”虽身着袒右式的外衣,但其下身却穿长裙,类似壁画中天神及世俗人等所穿的裙裤,而不似僧人的“下衣”。相反,马胜比丘外披的袈裟下摆处则露出了僧人的“下衣”。这种不合轨制的“袈裟”提示左端两位“比丘”并非佛教僧侣,而是外道修行者。右侧画面为舍利弗、目犍连皈依释迦,在佛前落发为僧的场景。虽然画面左侧的两位弟子也是剃发的模样,但实为土红色的短发,而右侧两位弟子头部的土红色却不见了。该细节提示两位外道被剔除了剩余的短发。两位比丘袒胸露脯,仍穿着先前的裙裤,尚未披上僧人的法服。这幅画以坐佛为中心,分作两个不同的场景空间,可谓典型的“一图多景”。

附属空间在画面中有时是一个说明性的场景,即对佛所说经法内容的图现,如在“须弥山毁灭”(克孜尔第207窟主室左侧壁)壁画中,坐佛右侧画出了太阳灼烧须弥山的景象。这是一个图解经文的想象中的空间。

一般而言,一幅因缘佛传图代表一个完整的故事。但是,龟兹画家也有突破常规的时候,打破了单幅画框的限制,用两幅图来表现连续的“剧情”。笔者认为,克孜尔第17、224窟的画师在描绘弥勒比丘的事迹时采用了连续构图的方式,将弥勒接受“金缕袈裟”与释迦预言其未来成佛的“摩顶授记”结合起来了。⑭

三、隐藏的细节

除了人物角色的动作、相关道具外,龟兹画家有时将一些关键性的信息巧妙地“隐藏”在画面中的不起眼处,这些细节是判断题材的重要线索。如“胜音城的灭亡”“佛被木枪刺脚缘”等。

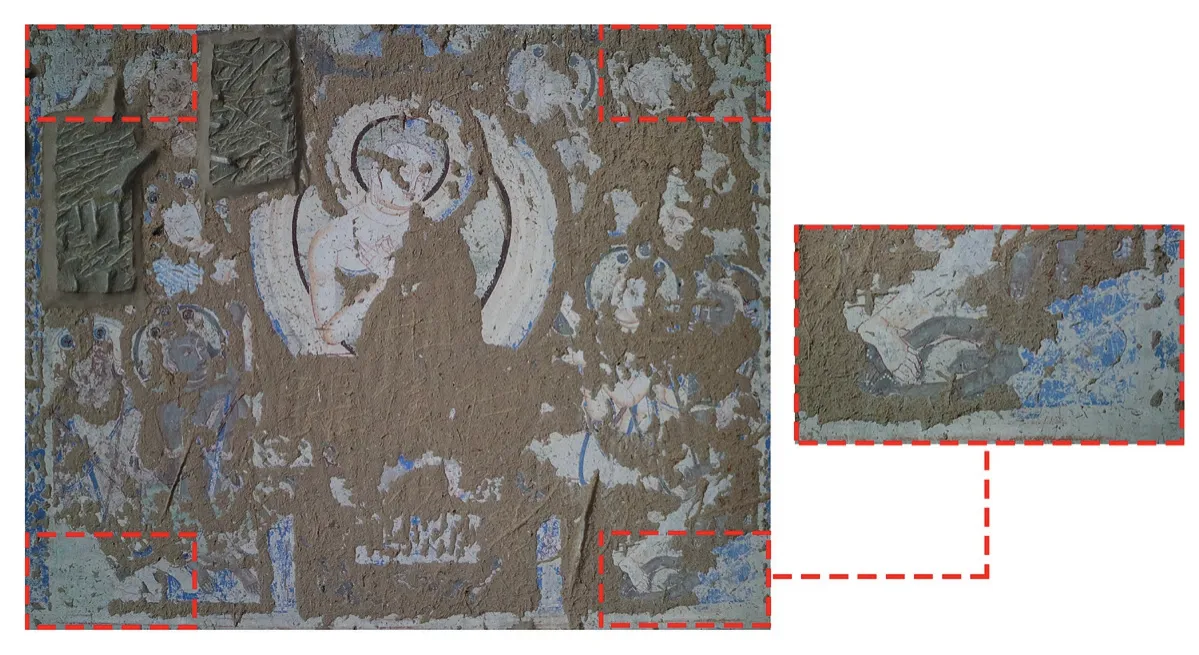

1、胜音城的灭亡

井上豪先生利用《杂宝藏经》《根本说一切有部毘奈耶》将此类因缘佛传图解读为“胜音城的灭亡”⑮。画面特征为:佛向一国王说法,图四角各有一云形土山,山下压着一个小人(图7、图8)。见于克孜尔第14、163、171、172窟主室侧壁。

图9:克孜尔第178窟主室侧壁,佛被木枪刺脚缘

图10:克孜尔第178窟主室侧壁,佛足边的血流

据《根本说一切有部毘奈耶》,故事情节分为两部分:第一部分是仙道王的出家。胜音城的仙道王在一次舞会中,预知他的宠妃月光夫人将要命终,顿时陷入忧愁。月光夫人得知死期将至,就请求国王允许她出家。因临终前的善德,夫人死后转世为月光天子。在夫人事迹的感化下,仙道王毅然决定放弃世荣、出家修行。第二部分故事情节为胜音城的毁灭。继承王位的顶髻专横独断,进行残暴的统治,甚至派人杀害了自己的父亲。后来,顶髻王在一次游猎中,故意将尘土撒向一坐禅比丘,侮辱他。身旁将士也纷纷效仿,泥土很快堆满了比丘的身体。因顶髻的罪行,给胜音城带来了灭顶之灾。七日之后,天降尘土,胜音城淹没在滚滚的泥沙中,昔日繁荣的城市就这样灭亡了。

图中被“云形山”压住的小人,即被尘土掩埋的胜音城城民。一个“沙埋古城”的复杂而宏大的传说,通过画面角落的细节被龟兹艺术家轻轻巧巧地刻画了出来。

2、佛被木枪刺脚缘

“佛被木枪刺脚缘”中佛足流血的细节也十分隐秘,该故事画见于克孜尔第14、178窟主室侧壁。画面特征为一年轻的有肉髻比丘五体投地拜倒在佛前(图9)。以往出版的画册中误读为“富楼那皈依”⑯。据东汉译《佛说兴起行经》,佛在罗阅祇竹园精舍被一木枪刺脚,流血不止。“阿难即至佛所,见佛脚枪刺疮,便闷死倒地。佛便以水洒阿难,阿难乃起。起已,礼佛足、摩拭佛足、呜佛足”。⑰后来,佛为比丘讲述了他的宿缘。释迦前世是一商主,带领众贾客出海经商。当海难来临时,另一商主向他求助,他却用锥子刺其脚,使其遇难。释迦因前世犯下恶业,故而今世为木枪刺脚出血。

画中的比丘为阿难(顶有肉髻是他的特征),见佛足被刺流血,内心惊慌,闷绝倒地。克孜尔第178窟“佛被木枪刺脚缘”的佛足下方有一倾倒的水盆。仔细观察画面,可见佛袈裟下摆处绘出两道弧形线,象征“血流”(图10)。“隐藏”的血流提示了佛被木枪刺中的事件。画面右上方绘一比丘,右臂抬起,身后有一巨石,颇似砸石害佛的提婆达多⑱。笔者认为,画家在“木枪刺佛”故事基础上增添了另一个叙事:提婆达多砸佛。此两个故事的主题思想是一致的:佛身所受之罪报⑲。在《佛说兴起行经》《根本说一切有部毘奈耶药事》中这两个事件是连续叙述的,“刚木枪刺脚;调达崖石掷,垖破脚拇指;此是何因缘?”⑳。图中的恶僧提婆达多背向佛陀,且不绘出砸石的对象,因为这一情节不属于这幅画的故事主体,画师仅以省略的形式暗示了此情节。

其他例子如表现胜军王皈依的“四种小喻”㉑。胜军王前去访佛,见其是一个年轻的沙门,颇为轻视。佛以“四种小”(小沙门、小刹帝利、小火、小蛇)为喻,教导胜军王不要轻视年轻的修行者。画面中佛座前方绘出两个小型的童子及蛇、火坛,象征“四种小”。又如前举“孔雀王神咒”中佛座前挺立的孔雀也是一种细节的暗喻。在“布施祇园精舍”故事画中,古人用画面上方角落中的一个空空的宝座象征天宫,提示了布施升天的果报。

结语

本文讨论了龟兹石窟因缘佛传图的叙事艺术,并对部分壁画题材做了考证。每一幅因缘佛传图如同一个戏剧舞台,不同的角色“登台表演”。人物角色大致可分为四类:主要人物(主角)、次要人物(配角)、陪衬人物、说明性人物。画面中的主角、配角及说明性人物与情节叙事直接相关,而听法的比丘、天神及贵人的侍从等角色大都是陪衬,对情节发展的参与性很弱。一幅图中看似人物众多,实则可抽离掉许多与情节无甚关联的人物。在表现故事内容时,龟兹画家懂得运用多种叙事技巧,这些技巧在一幅图中是可以融合在一起的。如克孜尔第175窟的“佛被木枪刺脚缘”包含了“叠加叙事”“细节暗示”甚至“多景叙事”。

龟兹因缘佛传图的前身是犍陀罗的佛传浮雕。犍陀罗的匠师将佛传情节雕刻于佛塔的塔身或塔基,据推测一座大塔的佛传浮雕板可能包含完整而丰富的情节,如成道之前的诞生、宫廷生活及成道后的传法、涅槃等。㉒信徒旋塔礼拜的同时,也在瞻睹佛陀一生的事迹。犍陀罗艺术在表现佛度化事件时,佛陀有时为坐姿,也有很大一部分为站姿。和趋于静态的坐佛相比,立佛显得更积极,似在行走的状态中,能更好地参与到故事的情境中去。克孜尔第84窟的因缘佛传图中也有不少立佛的形象,画面更富有故事性的动态感。但是,在龟兹的中心柱窟,大部分因缘佛传图固定为以坐佛为中心、佛旁绘相关人物的模式,这是对犍陀罗雕刻中佛像为坐姿的佛传图的借鉴。清一色的坐佛可以使侧壁的画面更加统一,同时佛均作出讲法的手势,突显佛陀教化的一面。但是,这种单一布局也限制了情节叙事的灵活性。画师对情节的刻画被局限在中央坐佛四周的空间,而且诸人物的排列形式不能受到太大的扰动。因此画家只能通过重要人物的动作及道具去表现故事性内涵,或加入一些隐藏的线索来提示情节。龟兹画家在一个总体固定的框架中去完成叙事,因此也就需要更巧妙的叙事手段将情节融入其中。这种情节叙事是较为含蓄和隐晦的,体现了龟兹画家的高明之处。但同时,这种手法也是对创造力的限制。一旦某种故事画构图成熟后,就会固定下来世代传承下去。某些晚期洞窟内的故事画形式竟与数百年前的构图如出一辙,或者仅有微小的变化。而且,单幅的构图、晦涩的叙事意味着人们难以对丰富的故事情节进行铺叙,所以在龟兹壁画中很少有那种长篇的宏大叙事。㉓在龟兹人手中得到发扬光大的叙事艺术成了一把“双刃剑”。采用一、两个戏剧化的情节来刻画一个故事,让观者自觉地回忆起情节的内容,固然能收到“无声胜有声”的效果,但也使画师形成了固守传统的习惯,遏制了创新精神,使龟兹故事画缺少突破性的进展。

附:新疆龟兹研究院的赵莉研究员为本文提出了许多建设性意见,在此致谢!

注释:

① (德)莱辛著,朱光潜译:《拉奥孔》,北京:人民文学出版社,1979年,第83页。

② 丁明夷、马世长、雄西:《克孜尔的佛传壁画》,新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学考古系编:《中国石窟·克孜尔石窟》第一卷,北京:文物出版社,1989年,第185-186页。

③ 有关学者已对佛陀视线处人物的重要性给予了足够的重视。参见滨田瑞美:《キジル中心柱窟の仏説法図研究》,《中國石窟美術の研究》,东京:中央公论美术出版社,2012年,第179页。

④ Monika Zin, “The Identification of Kizil Painting V”, in: Indo-Asiatische Zeitschrift 15, 2011, pp.61-67.

⑤ 故事内容参考《弥沙塞部和醯五分律》第十五卷,《大正藏》第22册,第106页。

⑥ Vidya Dehejia, “On Modes of Visual Narration in Early Buddhist Art”, in: The Art Bulletin,vol.72, no.3, pp.384-386.

⑦ Robert Arlt and Satomi Hiyama,Fruits of Research on the History of Central Asian Art in Berlin: The Identification of Two Sermon Scenes from Kizil Cave 206(Fußwaschungshöhle), in: Indo-Asiatische Zeitschrift, (13) 2013.pp.16-21.

⑧ 《根本说一切有部毘奈耶杂事》第八卷,《大正藏》第24册,第237页上。

⑨ 同上,第237页上。

⑩ 杜斗城、任曜新:《鲍威尔写本〈孔雀王咒经〉和龟兹密教》,《世界宗教研究》,2012年第2期,第55-56页。

⑪ 龟兹地区虽流行小乘佛教,但这与诵咒护佑的陀罗尼信仰并不冲突。如唐义净言《佛说大孔雀咒王经》“有大神力。求者皆验。五天之地南海十洲。及北方土货罗等二十余国。无问道俗大乘小乘。皆共尊敬。”参见《大正藏》第19册,第459页中。

⑫ 《佛本行集经》第四十八卷,《大正藏》第3册,第878页上。

⑬ 《根本说一切有部毘奈耶出家事》第二卷,《大正藏》第23册,第1027页下。

⑭ 克孜尔第224窟主室右侧壁下栏甚至可能有三幅图的连续叙事。左数第二幅说法图部分内容被揭取,笔者推测其与犍陀罗“十六梵志访佛”的雕刻属同一题材,表现弥勒及其师父皈依的情景。限于篇幅,本文在此无法就图像和文本的关系及相关问题展开论述。

⑮ 井上豪:《キジル石窟壁画における仏伝図の画題比定 仏教説話図〈善音城の物語〉とその意義》,《鹿島美術研究》年報第34号,2017年,第381-389页。

⑯ 周勤龙主编:《中国新疆壁画艺术》第三卷,新疆:新疆美术摄影出版社,2009年,第109页,图九六。

⑰ 《佛说兴起行经》第一卷,《大正藏》第4册,第168页下。

⑱ Monica Zin, “About two rocks in the Buddha’s life story”, in: East and West,(4)2006, p.336.作者认为该情节可能属于另一幅故事画。但是,新疆龟兹研究院的赵莉女士复原了该壁的因缘佛传图,可知砸石情节位于墙面里端,确实属于这幅画的一部分。

⑲ 关于佛身所受罪报的思想,参见霍旭初:《龟兹石窟“佛受九罪报”壁画及相关问题研究》,《敦煌研究》,2006年第6期,第54-63页。

⑳ 《佛说兴起行经》第一卷,《大正藏》第4册,第164页上。

㉑ 任平山先生对胜军王皈依的壁画题材作了详细考证,定名为“佛说四种小不可轻”。参任平山:《克孜尔壁画“佛说四种小不可轻”图考》,《西域研究》,2019年第4期,第110-104页。

㉒ 例如巴基斯坦斯瓦特河谷的塞杜沙里夫一号大塔,塔身周缘饰有一圈佛传图,推测原共有65块方形浮雕板,按照右旋礼拜的顺序表现了释迦的一生。参见卡列宁、菲利真奇、奥里威利编著,魏正中、王倩编译:《犍陀罗艺术探源》,上海:上海古籍出版社,2015年,第127-128页。

㉓ 克孜尔第110窟用60幅连续的故事画叙述了释迦一生,而第199窟甬道则用长篇叙事的方式描绘了一个优美的爱情故事——“善财本生”。但这种叙事形式在龟兹壁画中并不占主流。