论古希腊艺术两大核心理念的产生

——以陶绘艺术的引领作用为视角的探讨

2020-05-09李艳辉

李艳辉

古希腊艺术是西方艺术的源头,对世界艺术也有普遍影响,是后世艺术的崇高典范,更是学界研究的重要领域,时至今日已经积累了丰厚的学术遗产。然总体而言学界的研究专于分析解读,疏于归纳提炼。学界对希腊艺术的性质缺乏准确认识,导致对其创作理念未能精准把握。希腊古风、古典时期的艺术是一种与城邦(Polis)生活紧密联系的公共艺术,面向城邦公民进行创作,其核心目的在于传播城邦理念和培养公民精神,因而是连结公民与城邦的强固纽带。这种艺术可被称为“城邦艺术”。艺术家在创作过程中首先考虑的是如何与观众实现交流,为此必须将创作建立在公民最熟悉的元素——诗歌与自然基础之上。可以说,希腊艺术创作的核心理念是取材诗歌和取形自然。目前学界对这两大核心理念的内容及其形成缺乏认识。

希腊艺术的两大核心理念并非从来就有,而是逐步发展和确立起来。陶绘①在艺术发展过程中充当了先锋。希腊陶绘在数世纪的时间内多有发展变化,但其最为核心的技术突破有两次,分别是黑像(Black-figure)画法与红像(Red-figure)画法。学界对两种画法出现的意义认识不足。笔者认为,陶绘艺术的两次技术飞跃分别标志着希腊艺术两大核心理念的确立,因而就整个希腊艺术发展史而言,陶绘可被视为所有艺术门类的先锋。

一、黑像画法与取材诗歌理念的确立

荷马史诗是希腊存世最早的文学作品,产生于公元前9世纪或前8世纪,很快传遍整个希腊世界。史诗被普遍用作启蒙读物,从而孕育了希腊人的精神,因而荷马被称为“希腊的教育者”②。史诗又作为希腊最早的百科全书,并孕育了其它的学科及艺术。由于自身无可取代的重要地位,荷马被称为“最伟大和最神圣的诗人”③,他的史诗是希腊诗歌的典型代表,也是狭义的“诗歌”。

图1:“穆科诺斯陶缸”,藏于穆科诺斯考古博物馆

图2:“穆科诺斯陶缸”局部

希腊艺术最初与诗歌并无明确或紧密的联系。就陶绘而言,考古学资料表明,多利亚人(Dorians)南下之后的希腊陶绘出现于公元前10世纪,但最初以几何图形为主题,公元前9世纪末或前8世纪初才开始表现人物和动物,但所绘内容皆是有关人类社会的生产与生活。就古典文献而言,公元1世纪拉丁作家老普林尼记载道,所有人都认为绘画起源于描画人影的轮廓线。④此说表明,陶绘是最早产生的绘画门类,与浮雕有密切联系,其产生于对自然的描摹,而与诗歌无涉。后来,随着“城邦艺术”性质的增强,希腊艺术选择将创作建立在诗歌基础之上,与诗歌进行了长期的竞争——对其进行模仿和超越。

诗歌的本质是叙事。陶绘与诗歌的交集始于叙事。夏皮罗指出,公元前8世纪后期所谓的“晚期几何风格”陶绘中是否表现特定的英雄神话,是一个存在激烈争论的问题。毫无疑问的是,其中许多构图都是“叙事性的”。⑤它们是承载象征意义的神话故事的先驱。⑥伍德福德指出,到公元前7世纪,在希腊某些地方,人及其活动成了艺术家绘陶的最主要内容。这时候,荷马的诗歌已是家喻户晓。陶绘画家们急于步诗人之后尘,把自己也变成了说故事的人。希腊神话处处是历险故事——荷马在《伊利亚特》和《奥德赛》中叙述了一些——而对艺术家来说,这就是无穷无尽的灵感源泉。⑦罗宾·奥斯本则指出,到了公元前7世纪,陶绘形象变得异常繁复,展现了诸神和人们熟知的神话场景。⑧可以说,陶绘在公元前7世纪开始与诗歌产生明确交集,在叙事的领域对诗歌展开竞争。这种交集体现为表现传说中的怪兽、神祇或英雄,以及诗歌中的典型场面。

然而,最初的绘画手法受几何风格的影响,采取剪影、轮廓线的形式。人体的各主要部分以最典型的视角进行描绘而不考虑整体性与有机性,人物单体展示、平行排列,整个画面缺乏纵深,因而对情境的表现存在明显不足。塑有“木马”及“特洛伊(Troy)陷落”场景的“穆科诺斯陶缸”(Mykonos Vase)(图1、图2)制于公元前675年前后。画面采取浮雕形式。画家刻意塑造了一组组的人物,意在表现特洛伊陷落之后城内的一个个具体场面。场面数量之丰富,人物动作之多样表明画家对表现故事情节的浓厚兴趣。然而各组人物之间不强调实际接触,而是几乎各自独立。人物身体的各部分以及他们的动作得到了明确的表现,但可惜他们似乎并不存在于画面的情境之中,而更多存在于对与观众交流的情境之中。绘有奥德修斯与波吕费摩斯(Polyphemus)场景的阿提卡(Attica)安弗拉陶罐(Amphora)(图3)制于公元前675年~前650年。画面上,奥德修斯与他的伙伴们正在用烧红的木桩戳瞎波吕费摩斯的独眼。画家对所有人物均采取侧面描绘,将他们并行排列而避免重叠。实际上,所有人物均在观众面前排成了一列纵队。画面选择了诗歌中一个惊心动魄的片段进行表现,其简陋的造型和单薄的构图固然有稚拙之美,但根本无法与诗歌所营造的紧张氛围相称。

图3:绘有“奥德修斯”与“波吕费摩斯”场景的阿提卡安弗拉陶罐,藏于埃琉西斯考古博物馆

图4:奇吉瓶局部,“猎狮”,藏于罗马埃特鲁里亚博物馆

以上两例表明,希腊陶绘最早表现诗歌的作品中,人物是平面的、二维的,他们也处于一个平面空间之上。这样的画面着眼于展示而非叙述,对情节的展示欠缺生动感。这些形象并非活生生的人,而是任由画家摆布的玩偶。他们有身体、有动作,却单单缺乏意识。史诗中那些典型的场面是画家表现的主要内容,然而这种原始的、尚未脱离几何风格窠臼的剪影或轮廓线的画法显然存在严重缺陷。人物细部刻画不足,形体塑造模糊,画面深度不够,人物无法实现重合,只能并行排列于画面之上,无法充分表现空间与动作,无法充分利用绘饰空间,所有这些都影响到画面效果,影响艺术叙事的生动性与可信性。

黑像画法使原有技术性问题得到了很好的解决。所谓黑像画法,即在陶坯外壁上以黑色颜料画出人物剪影,再以刻刀等尖锐物刻线,强调出人物的轮廓、不同人物的空间关系,并表现五官、衣褶等细部,又有画家在个别位置添加别的颜料以增强表现效果——比如将女人的面部及露在衣饰外面的肢体画成白色。如此绘制的图像在陶器烧制成功之后,人物仍为黑色,而背景及线条则变成红色。黑像画法的出现从属于希腊文化的一个特殊时期“东方化时期”。此时叙利亚、埃及等地的艺术对希腊艺术产生了深远影响。⑨一般认为,“刻线”法系从东方的金属制品制作工艺中获得灵感,最早于公元前7世纪早期被引入科林斯(Corinth)陶绘。埃文斯则认为,约公元前720年“刻线”法被应用于科林斯的黑像画法。⑩与从前的剪影、轮廓线画法相比,黑像画法增加了刻画的细节与精确度,⑪实际上也同时丰富了画面的空间关系。奇吉瓶(Chigi Vase)(图4)制于公元前650年~前640年。瓶上的猎狮场面值得关注。由于“刻线”法的使用,人物、狮子的面部、躯干、四肢等细部得到更为清晰的刻画;画面各组成部分已经开始摆脱简单排列的模式,已经开始出现重合。由于“刻线”的作用,狮子与其身后的猎手的前后关系一目了然,那个被狮子咬住的人,他的位置也非常令人信服。

公元前7世纪末,黑像画法从科林斯传入阿提卡,并日臻完善。⑫“刻线”不仅强化了对细部及空间关系的表现,更开始深入表现解剖细节,从而能够突出表现剧烈动作与紧张氛围。绘有赫拉克勒斯制服涅索斯(Nessus)场景的阿提卡安弗拉陶罐(图5)制于公元前610年前后。画面布局还没有彻底摆脱原先的简单排列模式。然而,人物的细部与画面的空间关系受到画家的高度重视。人物的五官、须发,主要的肌肉与关节,以及赫拉克勒斯那持剑的右手与抓住涅索斯头发的左手都表现得非常明确。值得注意的是人体之间的遮挡表现出空间关系:赫拉克勒斯的左臂与涅索斯的右臂,前者伸出的腿与后者的臀部,伸出的脚与后者的肋部都有着明确的前后关系。更有甚者,画家细化了画面的空间关系,将赫拉克勒斯持剑的右手与自身躯干之间的空间关系交代得一清二楚。

图5:绘有赫拉克勒斯制服涅索斯场景的阿提卡安弗拉陶罐局部,藏于雅典国立考古博物馆

图6:弗朗索瓦瓶局部,“埃阿斯与阿基琉斯”,藏于佛罗伦萨国立考古博物馆

“弗朗索瓦瓶”(François Vase)制于公元前570年前后。瓶体画面由九个神话故事场面构成,包含了200多人物及大量的动物。大量的场面看似铺满瓶体,但细看的话,每个场面都对细节与空间进行了很好的表现。这体现出画家对于这两方面的浓厚兴趣和炫技欲望。就细部而言,人物、动物的五官、毛发继续得到了较为深入的刻画,冲锋的士兵、奔跑的赛马,他们的腿部关键的肌肉与骨骼被精到有力的线条加以强调。人物细部还体现出对比的用意:埃阿斯(Ajax)圆睁的眼睛与阿基琉斯(Achilles)闭合的眼睛,形成生与死的对比(图6)。卡吕冬野猪(Calydonian Boar)前后正在攻击的猎手与已经倒地的猎手,正在它身后撕咬的猎犬与已经倒地的猎犬的眼睛也形成这种对比(图7)。阿基琉斯虽然已经死去,但其膝盖之坚实与脚踝之有力还是被画家强调。如果我们联想到荷马经常称他为“捷足的”,或许就能理解画家为何突出强调其腿部细节了——这算是从史诗中借用和强化了一个符号。画家对画面空间关系的表现也独具匠心。两两一组并肩前进的士兵、并排前行或奔跑的骏马无不体现出画家对前后关系的强调。尤其值得注意的是“猎杀卡吕冬野猪”场面。画家使用了丰富的重叠以表现空间关系。并排的猎手,倒地或追击的猎犬、中间的野猪以及最外侧倒地的猎手,他们的空间关系全都通过遮挡而得以明确表现。空间关系还被一些细节所明示:野猪身后的猎犬左前爪按在野猪的后腿上,它的嘴咬住了野猪的臀部,它的这两个部位真实地作用于野猪的身上。就空间关系而言,最为大胆的表现是“埃阿斯肩扛阿基琉斯”场面。两个人物身体出现大面积、不规则的重合——这种重合度以原先的剪影或轮廓线画法是无法表明空间关系的,只会造成混乱。画家充分利用刻线表现了二者的交界线,以及位于画面前方的埃阿斯头部与胸部以上部位的内容。线条如此肯定和精确,使人物重叠而画面层次明确。

可以说,公元前6世纪前期,黑像画法在阿提卡发展成熟,能够充分利用刻线表现细部与空间关系,与此同时线本身的表现力也得到增强。黑像画法的成熟为表现神话主题提供了技术支持。诗歌本质是叙事,而黑像画法也在与诗歌的竞争中初步胜任了叙事的重任。然而技术的成熟并非陶绘与诗歌结合的充分条件。

图7:弗朗索瓦瓶局部,“猎杀卡吕冬野猪”

陶绘与市场联系密切。帕克森指出,画面更多是为了迎合大众的品味而非为了造型。⑬公元前6世纪初,阿提卡陶器开始广泛出口,并在数个世代之内与科林斯陶器展开激烈竞争。到该世纪中叶,她在地中海世界排斥了科林斯陶器的统治地位。⑭对于商业优势的这种转移,学界一般用陶器质量高低以及城邦政治、商业竞争中的态势转换进行解释。笔者认为这些角度的解释都有道理,但也应该将图像的广告价值考虑在内。阿提卡陶绘将诗歌作为自己的主要题材,及其在地中海贸易中的优势地位的确立,这种情况产生于一个特殊的历史背景。古风时期(公元前8~前6世纪)是希腊城邦普遍出现和海外殖民广泛展开的时代。希腊人在与文化异质的“蛮族”(Barbarians)接触过程中产生了“他”“我”之别,增强了对自身文化的认同与自信。这种文化认同与自信的建立与加强需要依托特定的文化遗产和精神符号。当时早已流行在希腊世界的荷马史诗便担当起了这一使命。阿提卡陶绘的特点适应了这一时代需求,充分利用了诗歌的资源。成熟的黑像画法与诗歌结合,充分表现了诗歌中那些惊心动魄、引人入胜的斗争场面。早期在地中海贸易中占优势的科林斯陶绘也表现荷马史诗中的情节,但受东方风格影响较深,对东方母题的使用较多。神话主题居于陶绘统治地位,可被视为一种早期的广告行为,意在唤起希腊人的族群认同感。就这方面而言,阿提卡陶绘显然比科林斯陶绘更具优势,她对后者的胜利也反映出艺术取材诗歌理念的优越性。

黑像画法的成熟,为陶绘表现诗歌中的情节与场面提供了可能。城邦的出现、殖民运动的推行所导致的泛希腊认同的时代大势为陶绘表现诗歌中的情节与场面提供了必要。至此,陶绘与诗歌实现了密切结合。艺术取材诗歌,实际上是巧妙利用了诗歌已有的受众基础。

二、红像画法与取形自然理念的确立

公元前6世纪末和5世纪初,希腊艺术发生了古风——古典风格的根本性转变。这种转变因其重大意义而备受学界关注,被视为希腊艺术通往自由的“大觉醒”时期,又被称为“希腊革命”,其根本性表现是“自然主义”的发展。⑮“自然主义”的根本特征是模仿自然。古风时期的所有艺术门类并不立足于模仿自然。波利特指出,古风时期的希腊艺术根植于公元前8世纪的几何风格。对她所关注的形式的表达效果进行评判的话,所把握的标准与其说是它们对人对周围世界视觉体验的模仿程度,不如说是其和谐、清晰等内在品质对一个根本观念的表达程度。古风时期的艺术家们与其说是在模仿自然,不如说是在为自然创造一个类似物。他们将自然现象分析为基本的几何形式,然后根据Symmetria(即各组成部分的匀称)的原则将这些形式重组。这种方法所创作出的艺术作品可能看上去与自然界中的原型并不相似,但它们也不求相似。古风风格的作品……所表现的内容就本质而言与其说是一种(对现实的)模仿,不如说是一种Eidos——这既是一种形式(Form)又是一种理式(Idea)。⑯然而进入古典时期之后,希腊艺术创作理念发生了翻天覆地的变化。艺术家立足于模仿自然,致力于在二维空间创造三维效果,从而创造出所谓的“幻觉艺术”⑰。艺术风格转变的始发地为阿提卡,始发领域为陶绘,始发时间为古风末期。

黑像画法统治陶绘达两个世纪的时间(公元前7~前5世纪)。到公元前6世纪末,其二维的表现手法已经显得过时。李克特指出,直到约公元前6世纪中叶陶绘的表现仍然是纯二维性质的。人像要么被画成纯侧面像,要么正面的躯干被配以侧面的双腿和双臂;侧面的头像被画上一只正面的眼睛;衣饰僵硬而无褶皱。⑱威廉指出了黑像画法的缺陷:首先,“刻线”是行笔缓慢、深度均匀且受到约束的线,刻线的时候,刻刀与未烧制的陶器那皮革一样硬的胎体摩擦的效果,导致微妙的手感全部丧失。其次,剪影为黑色,内部的刻线与背景相比是较淡的橘红色,因此艺术家不可能以任何手段打破轮廓线,以使人像和背景两部分内容实现交流,从而实现真正的三维效果。如此绘制出来的人像显得完全浮在图画表面。⑲罗宾·奥斯本指出,黑像画法所塑造的人物注定是平面的。如果艺术家希望在观众眼前再现出有实体感的人物形象,并且通过身体形象而非动作塑造出人物性格,展现人物间的联系,黑像画法的局限就显露无疑。公元前525年~前500年,雅典画家开始尝试放弃黑像画法,探索红像画法。⑳佩德利指出,红像画法的出现,很大程度上服务于三维效果的塑造。㉑

图8:绘有赫拉克勒斯与安泰奥斯摔跤的调酒缸,藏于巴黎卢浮宫博物馆

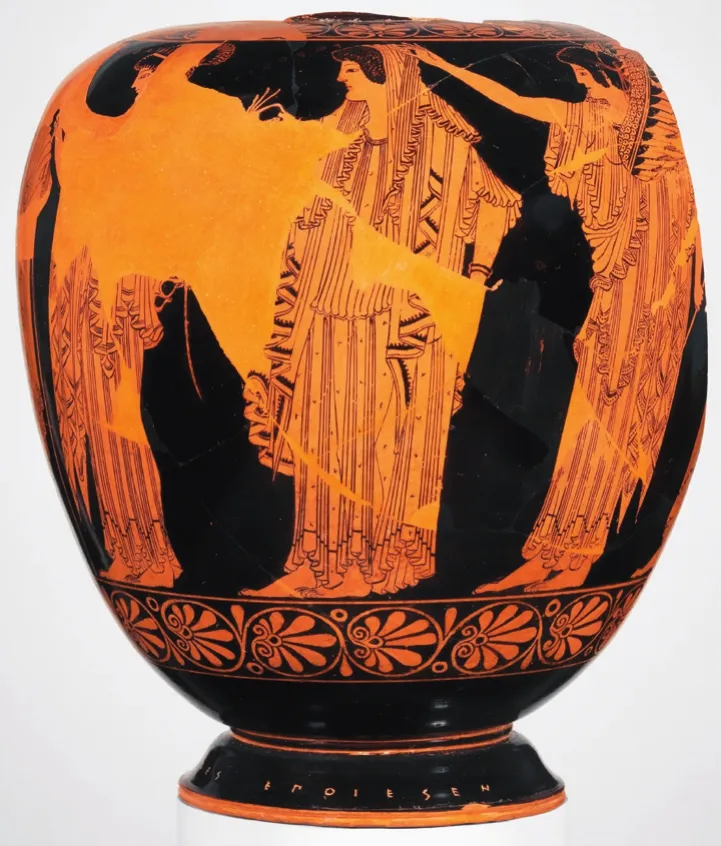

图9:欧叙米德斯,绘有“帕里斯的裁决”的阿提卡陶罐,藏于纽约大都会艺术博物馆

图10:欧弗罗尼奥斯,绘有“忒修斯、安菲特莉特与雅典娜”的阿提卡陶杯,藏于卢浮宫博物馆

图11:普西亚克斯(Psiax)陶杯残片,藏于慕尼黑古代雕塑展览馆

图12:“尼俄伯画家”绘制的水罐,藏于卢浮宫博物馆

所谓红像画法与黑像画法几乎正好相反:用黑色颜料画出背景,将人物剪影留出,然后再用画笔蘸黑色颜料画线,表现轮廓内部的内容。如此绘制的图像在陶器烧制成功之后背景与线条为黑色,而人物则变成红色。红像画法与黑像画法相比具备三方面的优势。首先,线描工具由画笔取代了刻刀等利器,使线条更加柔软、灵活,从而为塑造技术的进步提供了前提。在红像画法中,画面更加精细和具体,如人物的身体结构、五官形状得到了更为深入的刻画,衣褶得到更加丰富、灵动的表现。希腊陶绘研究的开创者比兹利指出,那些红像画法的“先驱者”对人体的结构与动作有着浓厚的兴趣。㉒欧叙米德斯(Euthymides)与欧弗罗尼奥斯(Euphronios)是公元前6世纪末著名的陶绘画家。绘有赫拉克勒斯与安泰奥斯摔跤的调酒缸(图8)制于约公元前515年~前510年。拉德福指出,这或许是欧弗罗尼奥斯最早的存世作品。安泰奥斯的躯干正面得到了精彩的描绘;他的肌肉被大面积而精确地表现,在欧弗罗尼奥斯风格那细节化的分析中具有特殊的价值。最引人注目的是人物手与脚的描绘,在这方面欧弗罗尼奥斯超越了其他画家。此瓶上最佳的范例是安泰奥斯那向上弯曲的右手。㉓同样是在这幅作品中,人物眼睛更加具体,瞳孔、内眦与上下睫毛都得到了细致的描绘。欧叙米德斯与欧弗罗尼奥斯对人物的衣饰都极为重视和刻意表现。前者绘有“帕里斯(Paris)的裁决”的阿提卡陶罐(图9),以及后者绘有“忒修斯(Theseus)、安菲特莉特(Amphitrite)与雅典娜”的阿提卡陶杯(图10)。衣褶线条舒畅俊逸,下摆线条虬曲有力,令整个衣饰造型给人以轻盈和灵动的感觉,又通过对比令画面内容丰富、视感华丽。画面细部刻画的进步可以理解为写实主义的进步,也可以理解为对细节的重视。笔者认为这二者并不冲突,因为写实主义的最初发展就是摆脱程式法、重视个人观察以及强调细节。

其次,透视法被初步探索和使用,人物初步具备立体感。陶绘中早期的人物面部与身体各部位均以最典型的视角进行展现,人物整体是平面的。波利特指出,后来画家们开始关心如何表现人物活动的空间感。古风末期希腊画家采用短缩法(Foreshortening)进行造像,此举无论从技术还是理念的层面而言,都是整个艺术史上最意义深远的变化之一。在公元前510年前后伟大的红像画法先驱者,如欧弗罗尼奥斯、欧叙米德斯及芬提亚斯(Phintias)的作品中,人们能够感觉到似乎与对短缩形式的体验相伴随的兴奋。他们相互竞争,努力捕捉人体在空间运动时的那些特别困难的角度,导致自然主义的表现手法在一个短暂的时期内(在整个希腊艺术语境下,这是非常罕见的)成为他们艺术的主要目标。㉔李克特指出,短缩法是透视法的一种,也是最早被掌握的一种,其最早出现于公元前6世纪,至前5世纪中叶其原则已经被完全掌握。㉕短缩法的重要原则是摆脱典型视角的束缚,依赖画家的亲自观察。四分之三视角画法是短缩法的典型表现,埃文斯指出,公元前550年之后,艺术家们开始尝试表现四分之三视角,到公元前500年,这种技术被完全掌握。㉖短缩法先是被应用于人体和物件,后来则进一步被应用于人像的面部。原先的平面艺术(浮雕与绘画)中,人物的面部即便是侧面的,而眼睛却是正面的。后来画家将侧面面部的眼睛也表现为侧面。有学者指出,眼睛表现的这种进步产生于约公元前470年。㉗线条的表现力也增强了透视效果。在普西亚克斯(Psiax)一件陶杯残片上(图11),人物右腿已经被通过透视法表现成弯曲状,而其右侧臀部轮廓线与内部线条融为一体,从而更能表现右臀的形状与体积感,使观众似乎觉得肌肉已经伸出了轮廓线,从而创造出三维幻觉。㉘

再次,全新构图形式的采用增强了画面空间表现力。画家们不再像前辈一样将所有人物列于同一水平线上,而是置于高低不同的水平线上以表明前后关系。画面上位置较高者即空间内位置较后者。原先的前后遮挡法依旧被沿用,而全新构图的引入则进一步强化了画面的纵深,使得人物之间的空间不再那么拘束。“尼俄伯画家”(Niobid Painter)活跃于公元前470年~前445年,其作品采用了这种全新的构图(图12)。李克特认为陶绘中的全新构图系受到大型绘画的影响。她说有些艺术家显然受到波吕格诺托斯及其合作者的壁画的启示,在大型花瓶上采取了雄心勃勃的构图,把人物置于山丘风景的不同水平线上……这些艺术家中最重要的是尼俄伯画家。㉙其实波吕格诺托斯活跃的时间为公元前5世纪中后期,他最重要的画作是在德尔斐(Delphi)“议事厅”的两幅壁画。㉚原画已经佚失,后世学者通过波桑尼亚斯的描述对画面进行了复原,例如罗伯特和斯坦斯伯里-欧’唐奈尔。㉛古典文献的描述与现代学者的复原,都表明波吕格诺托斯画面构图的新特点。罗伯特森指出,波桑尼亚斯观赏这幅画的方式最引人注目,他并未从头到尾描述各个人物,而是采取了倒叙的方式,使用了诸如“这些之上”“再往上的位置”“回看较低的位置”“更远处”等表述。这样的表述方式不能被用于任何古风时期的绘画,它们表明绘画已经迈出意义重大的一步。这就是绘画空间观念的开端。这样的绘画不仅作为空间的装饰,而且成为展示虚幻世界的一扇窗户。㉜从时间上看,波吕格诺托斯的创作时间未必早于“尼俄伯画家”,因此我们不能说一定是前者影响到了后者。

红像画法与黑像画法相比,人体的塑造更强调解剖细节,强调整体性与有机性,画面强调空间感。这些追求表明陶绘画家的创作理念发生了重大转折,由原先遵从程式转变为模仿自然。红像画法的出现与表现手法的进步,可被视为艺术取形自然理念的初步确立。艺术取形自然,实际上是准确把握了受众的趣味。“模仿说”是希腊美学观、艺术观的重要流派,被苏格拉底、柏拉图及亚里士多德等哲学家阐述。这些哲学家生活于艺术取形自然的伟大世代,其观念是对这一伟大历史现象的反映。㉝

综上所述,希腊陶绘艺术在发展过程中出现了两次技术飞跃,分别是黑像和红像画法的出现与成熟。黑像画法增强了细部与空间的表现力,为表现诗歌场面提供了技术支持。城邦出现与海外殖民的特殊时代背景导致泛希腊认同增强,而市场竞争的要求促进了陶绘与诗歌的密切结合,使诗歌题材的图像成为早期的广告载体。红像画法比黑像画法具备三大优势,在表现手法方面探索了对自然的模仿,标志着写实主义风格的初步确立。两种画法的出现与成熟,分别标志着陶绘取材诗歌、取形自然理念的确立。陶绘艺术不仅在时间上最早践行了希腊艺术的两大支柱理念,更在内容、形式与技术方面影响了其它艺术门类,导致两大理念在整个艺术领域得以确立。因此,陶绘在整个希腊艺术发展史上担当了先锋的角色。

注释:

① 国内学界习惯于称古希腊这种绘于陶器上的画作为“瓶画”,这或许受到英文Vase-Painting的影响。但众所周知的是,希腊陶器器型多样,远非“瓶”(Vase)所能涵盖。因此笔者采用“陶绘”之名。英国学者威廉强调希腊陶器表面图像使用线条进行表现,而线条在现实中是不存在的。因此他称这样的画作为Drawing(素描、线描)而非Painting(绘画)。见D.Williams, “The Drawing of the Human Figure on Early Red-Figure Vases”,Studies in the History of Art, Vol.32, Symposium Papers XVI: New Perspectives in Early Greek Art(1991), p.285.

② Plato,the Republic, P.Shorley trans.in 2 volumes, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd., 1930-1935, pp.462, 463.

③ Plato, Ion, 530 B, in Plato,Complate Works, J.M.Cooper, D.S.Hutchnson eds., Indianapolis,Cambridge: Hackett Publishing Company,1997, p.938.

④ Pliny,Natural History, H.Rackham trans.,in 10 volumes, Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press, London: William Heinmann Ltd., 1938~1963, pp.270, 271, 372,373.普林尼引述的是亚里士多德的说法。

⑤ H.A.Shapiro, Myth into Art:Poet and Painter in Classical Greece, New York, London:Routledge, 1994, pp.5-6.

⑥ J.G.Pedley, “Greek Art”,Art Institute of Chicago Museum Studies, Vol.20, No.1,Ancient Art at The ArtInstitute of Chicago(1994), p.34.

⑦ S.Woodford,The Art of Greece and Rome,Cambridge: Cambridge University Press, 1982,p.41.

⑧ (英)罗宾·奥斯本著,胡晓岚译:《古风与古典时期的希腊艺术》,上海:上海人民出版社,2015年,第69页。

⑨ J.G.Pedley, “Greek Art”, p.37.

⑩ J.A.Evans,“Visual Arts”, in J.A.Evans ed.,Arts and Humanities Through The Eras:Ancient Greece and Rome (1200 B.C.E.-476 C.E.), Farmington Hills: Thomson Gale, 2005,p.397.

⑪ D.von Bothmer, “Painted Greek Vases”,The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol.21, No.1 (Summer,1962), p.3.

⑫ D.Williams, “The Drawing of the Human Figure on Early Red-Figure Vases”, p.285.

⑬ Th.D.Paxson, Jr., “Art and Paideia”,The Journal of Aesthetic Education, Vol.19, No.1,Special Issue: Paestum and Classical Culture:Past and Present (Spring, 1985), p.70.

⑭ D.von Bothmer, “Painted Greek Vases”, p.3.

⑮ E.H.J.Gombrich,The Story of Art, New York: Phaidon Press, 1950, pp.63-78;Art andIllusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, New York: Pantheon Books,1960, pp.99-125; A.Stewart,Greek Sculpture:An Exploration, New Haven: Yale University Press, 1990, pp.133-136.

⑯ J.J.Pollitt, “Greek culture, religion and society in the fifth century B.C.: Art: Archaic to Classical”, in D.M.Lewis, J.Boardman, J.K.Davies, M.Ostwald eds.,The Cambridge Ancient History(5): The Fifth Century B.C.,New York, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p.171.

⑰ 这种新兴的艺术形式被柏拉图激烈批判。

⑱ G.M.A.Richter,A Handbook of Greek Art,London, New York: Phaidon Press, 1959, p.324.

⑲ D.Williams, “The Drawing of the Human Figure on Early Red-Figure Vases”,Studies in the History of Art, Vol.32, Symposium Papers XVI: New Perspectives inEarly Greek Art(1991), p.285.

⑳ 同⑧,第162-163页。

㉑ J.G.Pedley, “Greek Art”, p.34.

㉒ J.D.Beazley,Attic Red-Figured Vases in American Museums, Cambridge, Mass.,Harvard University Press, 1918, p.27.

㉓ E.Radford, “Euphronios and His Colleagues”,The Journal of Hellenic Studies, Vol.35 (1915),p.110.

㉔ J.J.Pollitt, “Greek culture, religion and society in the fifth century B.C.: Art: Archaic to Classical”, p.172.

㉕ G.M.A.Richter,Perspective in Greek and Roman Art, London: Phaidon Press, 1970, pp.30-32.

㉖ J.A.Evans, “Visual Art”, p.398.

㉗ E.Kjellberg, G.Säflund,Greek and Roman Art,3000 B.C.to A.D.550, Peter Fraser trans.,New York: Thomas Y.Crowell Company, 1968,p.101.

㉘ D.Williams, “The Drawing of the Human Figure on Early Red-Figure Vases”, p.287.

㉙ G.M.A.Richter,A Handbook of Greek Art,pp.346-347.

㉚ Pausanias,Description of Greece, 10.25-31,W.H.S.Jones trans, in 5 volumes, London:William Heinemann, New York: G.P.Putnam’s Sons, 1918~1935.

㉛ M.D.Stansbury-O’Donnell, “Polygnotos’s Iliupersis: A New Reconstruction”,American Journal of Archaeology, Vol.93, No.2 (Apr.,1989).

㉜ Ch.M.Robertson,The Greek Painting,Geneva: Skira, 1959, p.122.

㉝ 孙艳秋:《历史视野下的艺术与模仿》,《艺术设计研究》,2011年第1期,第3132页。