克孜尔石窟降魔图像源流考

2020-05-03满盈盈

满盈盈

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

克孜尔石窟第76 窟、第98 窟和第110 窟出现的降魔图像在5-7 世纪不断的发展变化,它的嬗变过程,正是龟兹画工在不同背景下对同一题材的不断创新过程,图像的发展序列及背后的历史文化成因都值得深入探索。本文拟将对第76、98、110 窟降魔图像的来源、嬗变及原因进行研究,以求教于方家。

一、克孜尔石窟中的降魔图像

克孜尔石窟中出现的降魔图像,大部分已损毁,现仅存第76 窟、第98 窟和第110窟的壁画比较完整。第76 窟是三个洞窟壁画中年代最早的一个(图1)。关于其年代,格伦威德尔将新疆壁画分为五种画风,认为第76 窟属于第一种画风,时间在四世纪中叶,勒考克认为第76 窟的时间在公元六、七世纪,瓦尔德施米特认为第76 窟时间在500 年前后。①晁华山《二十世纪初德人对克孜尔石窟的考察及尔后的研究》,新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学出版社《中国石窟·克孜尔石窟》 第3 卷,北京:文物出版社,1997 年,第202-203 页。阎文儒先生认为该窟在克孜尔石窟分期的第四期,即大约7 世纪初-12 世纪末。②阎文儒《新疆天山以南的石窟》,《文物》 1962 年第7、8 期,第47 页。宿白先生认为该窟在克孜尔石窟的第二阶段,即大约公元395±65-465±65 年。①宿白《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学出版社《中国石窟·克孜尔石窟》 第1 卷,北京:文物出版社,1989年,第15-20 页。新疆龟兹石窟研究所在综合考虑诸种因素后,将其年代定为5 世纪。②新疆龟兹石窟研究所编《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000 年,第88 页。该窟主室为平面方形,穹窿顶。降魔图像即位于窟内主室右壁上,与另一降魔场景“魔女诱惑”紧邻。③霍旭初《克孜尔石窟降魔图考》,《敦煌研究》 1993 年第1 期,第12 页。图1、图2、图3 均采自此文。在此图中,佛陀位于画面正中,为交脚坐式。画面左侧为魔王问询,右侧为魔子抱腰劝阻魔王,上方为魔众,下方正中为地神,右侧为倒地的魔将。

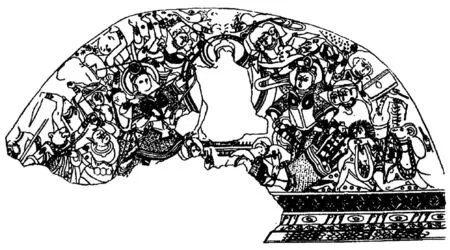

第98 窟(图2),阎文儒先生认为该窟的年代约为5 世纪初-7 世纪初。④阎文儒《新疆天山以南的石窟》,第46 页。宿白先生认为该窟年代接近公元395±65-465±65 年。⑤宿白《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,第15-20 页。新疆龟兹石窟研究所则认为其年代约为7世纪。⑥新疆龟兹石窟研究所《克孜尔石窟内容总录》,第123 页。该窟为中心柱窟,主室平面呈方形,纵券顶。主室入口上方的半圆形壁面上绘有降伏魔众的图像。图中佛陀结跏趺坐于方座上,右手呈“降魔印”。佛陀左右为魔王、魔子和魔众,台座下方为地神和倒地的魔将。

图1 克孜尔第76 窟降魔图像

图2 克孜尔第98 窟降魔图像

第110 窟中也绘有此图像(图3)。勒考克认为第110 窟的时间在六、七世纪,瓦尔德施米特认为第110 窟的时间在600 年前后。⑦晁华山《二十世纪初德人对克孜尔石窟的考察及尔后的研究》,第202-203 页。阎文儒先生认为该窟年代约为5 世纪初-7 世纪初。⑧阎文儒《新疆天山以南的石窟》,第46 页。新疆龟兹石窟研究所将其年代定为约6 世纪。⑨新疆龟兹石窟研究所《克孜尔石窟内容总录》,第139 页。该窟为方形窟,纵券顶。降魔图像绘于主室右壁。在该窟左壁的连续方格佛传图中尚有一幅“魔女诱惑”。⑩霍旭初《克孜尔石窟降魔图考》,第11 页。在降魔图中,佛结跏趺坐于方座上,右手呈“降魔印”。佛左右为魔王、魔子和魔众,下方为地神和魔将。

克孜尔石窟的这三幅降魔图像内容独特,图像位置的不断变化呈现出有意义的轨迹,值得深入探寻。

图3 克孜尔第110 窟降魔图像

二、图像的来源与发展

克孜尔石窟三幅降魔图像的源头总体显示出受到犍陀罗艺术的密切影响,关于克孜尔石窟降魔图像与犍陀罗艺术的关系,张丽香从魔子劝阻魔王等细节出发进行了研究。①张丽香《从印度到克孜尔与敦煌——佛传中降魔的图像细节研究》,《西域研究》 2010 年第1 期,第63页。张善庆先生则探讨了龟兹石窟降魔变与金塔寺石窟降魔变的关系②张善庆《甘肃金塔寺石窟东窟降魔变考》,《敦煌学辑刊》 2019 年第1 期,第212-216 页。。笔者认为克孜尔降魔图像与犍陀罗艺术的关系主要体现在以下几方面:

首先,克孜尔的降魔图像在情节的表现上,与印度阿旃陀石窟、敦煌石窟把“魔女诱惑”和“降伏魔众”两个情节合二为一的形式不同,而是单独表现,可以说是这里的一个特色。③霍旭初《克孜尔石窟降魔图考》,第12 页。而这种特色并非产生于龟兹,而是来源于犍陀罗艺术。在犍陀罗,降伏魔众的场面都是单独表现的。其原因是犍陀罗受到希腊文化理性思维影响,严谨遵循时间顺序作传记式的描绘。

其次,在克孜尔降魔图像中,佛陀的台座下方都有半身女像,据霍旭初先生考证为作证的地神。④霍旭初《克孜尔石窟降魔图考》,第13 页。降魔图中地神作证的源头也在犍陀罗艺术中,在柏林所藏的3 世纪犍陀罗雕刻中,地神露出上半身,双手合十,仰面望佛的情节清晰可见(图4)。而在弗利尔藏的另一犍陀罗雕刻中,台座下有两个溃败倒地的魔军(图5)。在克孜尔,这两种图像被结合起来,共同表现了这富有传奇色彩的石刻。此外,在克孜尔降魔图像的台座以上,佛陀旁边的魔王和魔众构成一种包围和压力。在台座下方,地神和倒地魔军表现了胜利。佛陀、地神和倒地魔军三者构成的三角形,具稳定感且又表现出佛陀的精神力量。在图像的整体布局上,克孜尔石窟的降伏魔众无疑继承了犍陀罗的艺术样式,与印度的图像有很大的区别。犍陀罗主要是以“上下”位置来区分情节的:台座以上,佛陀的左右为正在进攻的魔众;在台座下面,以地神作证和魔军失败共同象征胜利。而印度阿旃陀第26 窟中的降魔成道,是以“左右”来明显的区分情节的,画面左侧是魔王们的进攻,右侧是他们的败退。①[日]宫治昭著,李萍译《犍陀罗美术寻踪》,北京:人民美术出版社,2006 年,第106 页。

最后,在第98 窟降魔图像的右下角,有一坐于台上的菩萨装人物。而在弗利尔所藏的犍陀罗雕刻中的左下角,有一游戏坐的思惟菩萨像。据宫治昭先生考证,此人也是魔王,他在苦思为什么会被释迦击败,而将魔王刻画成像菩萨一样的半跏思惟像是犍陀罗地区的一大特征。②[日]宫治昭著,李萍译《犍陀罗美术寻踪》,第106 页。第98 窟的菩萨装人物正是来源于犍陀罗样式——由魔王形象演变而来的思惟像菩萨——他与弗利尔的魔王出现在相对的位置,其坐于台上的姿势如犍陀罗魔王的镜中影像一般。另外,克孜尔石窟降魔图像的右上角还出现了佛经中没有提及的魔众击鼓的情节,也都能在以上两件犍陀罗造像中找到原型。

图4 柏林藏犍陀罗降魔图像③图像来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_ 769fb5f30102vf78.html

图5 弗利尔藏犍陀罗降魔图像④图像来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_ 48da23d20102v0i5.html

除了与犍陀罗的密切联系,克孜尔石窟的降魔图像也显示出一些与犍陀罗相区别的特征。

其中,第76 窟中降魔图像在构图上与犍陀罗一样,均为方形,但在佛陀的造型却有明显的不同。首先,第76 窟佛陀呈交脚坐式,与犍陀罗结跏趺坐相区别。同时,第76 窟佛陀的肩上还出现了火焰,用以突出佛陀降伏魔众时的神迹。在克孜尔石窟的早期壁画当中,“焰肩”就常常出现在佛、弟子和僧人身上。⑤满盈盈《克孜尔石窟中犍陀罗艺术元素嬗变考》,《北京理工大学学报》 2011 年第2 期,第147 页。此外,克孜尔石窟的降魔图像除了第110 窟的袈裟漫漶不清之外,第76 窟和第98 窟佛陀均着袒右袈裟。佛像胸部宽厚,在近腰处逐步变得纤细——这是印度笈多造像特征的体现。而犍陀罗的佛陀则体型粗矮敦实,着通肩袈裟,身体大部分为厚重的衣服所遮盖,不显露身体曲线。这说明,印度笈多王朝的艺术趣味也给龟兹佛教造像带来了影响。在环境刻画方面,犍陀罗艺术非常重视“菩提树下”这一成道的背景,而克孜尔石窟则更重视表现佛陀的身光和头光,甚至还出现了“焰肩”,来表示释迦牟尼已成佛。这既与受到希腊文化理性思维和逻辑思维影响、追求历史的真实,寻找佛陀真实的痕迹、把握事物发展最关键情节、严谨遵循时间顺序作传记式描绘的犍陀罗艺术不同;又与印度艺术热衷于动植物等环境丰富而繁缛的描绘,洋溢着一种旺盛的生命力和欢愉的气氛所不同。

在第98 窟中,画面的右上角出现了空中飞腾的魔军。而犍陀罗的画面从上至下都排列了魔军。魔军被安排为数列,人物前后分置,后排魔军的腿部被前排所遮挡,只露出上半身。这是一种“看台”式的结构,通过逐层提高后排人物的站立点以使其不被前排遮挡。而克孜尔第98 窟左侧的人物安排与犍陀罗相似,右侧则有了天上和地下的差别。究其原因,这是克孜尔对空间表现日益重视的结果,不同的艺术构思促成了新的视觉效果。飞起的魔军与其他人物拉开了距离,表现了更广阔的空间层次。飞腾空中的魔军准备射向佛陀的箭,与画面左下角魔王举起的剑,形成一对对应关系,促成我们的视线注目于中心的佛。这也是克孜尔石窟降魔图像的一个新发展。

第110 窟则具有了更多崭新的特征。该图人物密集而复杂,几乎不留空隙。而最突出的特征是出现了多臂的魔王。多臂人物表现不见于犍陀罗。①李静杰《五代前后降魔图像的新发展:以巴黎集美美术馆所藏敦煌出土绢画降魔图为例》,《故宫博物院院刊》 2002 年第6 期,第51 页。这一形式极可能与于阗的影响有关。于阗流行的这种多臂的造型,可见于考古实例。斯坦因在和田发现的方板D.Ⅶ.6 的两边均有绘画,一面为一个“三头四臂”的神,另一面为波斯风格的四臂菩萨,他们手中分别持有不同的器物。②[英]斯坦因著,巫新华等译《古代和田:中国新疆考古发掘的详细报告》,济南:山东人民出版社,2009 年,第292-293 页。还有D.X.3 三人组合神像中也有多臂的形象。1998 年,“中瑞探险队”发掘的编号为D13 殿堂建筑遗址中也有两幅三人组合的神像,其中也有多臂的形象。2002 年,中日共同考察队在CD4 发现有头光的四臂兽头人身像,CD10 西北墙壁画中也有多臂形象。③中国新疆文物考古研究所、日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构《丹丹乌里克遗址:中日共同考察研究报告》,北京:文物出版社,2009 年,第36、39、212 页,彩版19。于阗处于北印度佛教传播至中国的丝路上,其在7世纪之后汲取密教信仰,是意料中的事。④古正美《从天王传统到佛王传统:中国中世佛教治国意识形态研究》,台北:商周出版社,2003 年,第473 页。在当时,塔里木盆地南北两侧的自然条件远好于现在,南北交通线畅行无阻,“龟兹于阗”道就处于这一区域,此道沿途水草不绝,龟兹于阗商旅行人从未绝迹。⑤廖肇羽、贾东《龟兹于阗道考证》,中国中外关系史学会编《“丝绸之路与文明的对话”学术讨论会论文集》,2006 年,第53-54、60 页。晚唐五代时期,甚至敦煌的降魔变也受到于阗风格的影响,或者说其粉本都是来自于阗地区。⑥张善庆《中晚唐五代时期敦煌降魔变地神图像研究》,《西域研究》 2010 年第1 期,第72 页。可见于阗佛教壁画样式的影响是十分广泛的。而且于阗地区也出现了来自龟兹的造像,《释迦方志》 卷1 《遗迹篇四》 记载了于阗国有从龟兹国而来的夹纻立像,“西南十余里寺有夹纻立像,从屈支国来。”①《大正藏》,第51 册,第951 页。龟兹和于阗地区的造像是有一定的交流的。所以克孜尔石窟降魔图中出现的多臂魔王很有可能受到于阗的影响。总体看来,克孜尔石窟降魔图像中的地神作证、魔军进攻和魔王苦思情节都反映出与犍陀罗艺术的渊源关系,而降魔佛陀、飞腾魔军和多臂魔王形象则呈现出多元艺术融合的态势。

三、图像嬗变的原因

克孜尔第76 窟、第98 窟及第110 窟的三幅降魔图像展示出了克孜尔石窟相同题材图像的发展序列,极具代表性。图像嬗变背后的原因值得探究。

首先,图像的差异与所依据的文本或粉本有关。克孜尔第76 窟中降伏魔众,加上相邻的魔女诱惑图像,和《太子瑞应本起经》 《过去现在因果经》 都有着密切的关系。②霍旭初《克孜尔石窟降魔图考》,第14 页。两幅相邻的降魔图像为何会与两种佛经相关?其可能的原因有二:一是在龟兹地区,有着当地流行的版本,它混杂了《太子瑞应本起经》 与《过去现在因果经》 的部分内容。另一可能的原因就是与图像粉本有关,即为图像传播的结果。图像侧重点的建立是基于视觉领域的空间艺术;而经文的阅读则是以时间方式来展开故事的。《续高僧传》 卷27 《释明解传》 载,“惟斯内章,画工不识书”③[唐]道宣撰,郭绍林点校《续高僧传》,北京:中华书局,2014 年,第1077 页。对于一般文化程度并不高的画工来说,绘制壁画过程中依据现成的粉本则更为直接和便利。所以,才出现了图像内容与当地经文不完全一致,人物、情节也不能与经文内容一一对应的情况。

当然,图像和经文除了这种不对等性,二者之间还有相互对应和相互丰富的部分。在接近于原始佛教思想的巴利文《经集》 中的《大品·精进经》 记载了“降魔”的过程,但是其中佛与魔罗问答式的对话,是平和的、说理的,这里全然没有后来演化的那种女色诱惑、刀光剑影、光怪陆离、惊心动魄的场面。④霍旭初,赵莉等《龟兹石窟与佛教历史》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2016 年,第195 页。在克孜尔最早的第76 窟降伏魔众中尚存“魔王问询”,但这一相当平淡的情节,在后来的演化中也不复存在了。年代最晚的第110 窟的降伏魔众图,是三幅降魔图中最为繁复的。与之相关的《佛本行集经》 中的降魔内容有六品,降魔过程描述的十分繁琐冗长。降伏魔众的故事之所以会演绎出如此丰富的内容,是因为这是一个可以发挥想象力、创作空间极大的主题。故事总是不断在新的绘画形式中获得重构和丰富,而新的图像反过来也影响着文学的构成,推动着故事的演变。⑤[美]巫鸿著,郑岩、王睿编,郑岩等译《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005 年,第367 页。可以说,图像与经文的发展遵循其各自的逻辑,却也有着一种动态的关系。主题被重视,也是图像越来越复杂的原因。反过来,这种复杂性和图像在石窟中所处的特殊位置又传递了一种“重视”,进而促进了图像地位的提高。

其次,石窟壁画作为观像的对象,其在石窟当中的位置不同,功能要求也就不同,进而造成了图像上的一些差异。第76 窟右壁上的降魔图像与其旁边的“魔女诱惑”共同构成了降魔的情节。此壁中上部绘三栏佛传,每栏四铺。可识别的故事有:树下诞生、七步宣言、出游四门等壁画内容,此时的降伏魔众仅是被作为佛传中的一部分向大家展示。到了第98 窟,降魔图像被移至主室入口上方的半圆形端面。图像的重要性凸显,独立性得以增强。再至第110 窟,图像被放到了更重要的位置——主室正壁上方的半圆形端面。这是一个以多幅佛传壁画著称的洞窟,甚至在东壁的中栏出现了“魔女诱惑”的图像,但二者并没有并行,因此可以说,此时的降伏魔众已经脱离了一般意义的佛传。主室正壁上方和前壁上方是两个相对的半圆形位置。而正壁相对于前壁的位置更为重要,它是礼拜者进入主室视线首先停留的地方,其意义自然不言而喻。这种位置的不断演变,传递出图像重要性的递增,以及观者注视程度的加剧,也促使画面演变出越来越丰富的、耐人寻味的内容和形式。

最后,石窟艺术的创作者虽为无名的画工,但他们总是受到来自当地文化和历史的影响。他们留下的大量内容丰富、构思精彩、技艺高超的佛教艺术作品,都带有当地文化和历史的印记。龟兹受到多种文化的传播与浸润,随着时间的推移,即使在同一题材上,也一次次地进行着创新。龟兹面对外来文化,一开始会表现出相当的依赖。经过一段时间之后,就会根据当时当地的文化背景、审美倾向、价值观念、情感喜好、风俗习惯和精神需求等,对它们进行相应的调整。画工按照范本绘制壁画,并在传统允许的范围内进行创新和变革,使壁画的内容适合特定的文化环境。随着时间的推移,一次次在形式和内容上发生微小的改变,正是这些不间断的创新和变革,共同形成了深远的影响力。

四、结语

克孜尔石窟第76 窟、第98 窟和第110 窟降魔图像中出现的地神作证、魔军进攻和魔王苦思情节都反映出与犍陀罗艺术的渊源关系,而降魔佛陀造像显示出印度笈多造像的特征,飞腾魔军则表现出本地的特色,多臂魔王形象受到于阗地区造像的影响,三个洞窟中降魔图像即反映出与犍陀罗艺术的渊源关系又呈现出多元艺术融合的态势。而图像所依据的文本或粉本,石窟壁画作为观像的对象,其在石窟当中的位置不同,功能要求的不同以及画工受到来自当地文化和历史的巨大影响造成了第76、98、110 窟的降魔图像不断的发展变化,从而展示出新的特色。在5 至7 世纪克孜尔石窟中出现的降魔图像不仅彰显了佛教的威力,表示出是释迦牟尼从人到佛的关键点,而且也真实记录了多种文化曾浸润这里的历史。