瓜州榆林窟道教遗存谫论

2020-05-03李博雅

李博雅 李 国

(1.药明康德公司,上海 200120;2.敦煌研究院 敦煌学信息中心,甘肃 敦煌 736200)

榆林窟,又名榆林寺、万佛峡,是我国著名的石窟群之一,是敦煌石窟艺术体系的一个支系。石窟距瓜州县城南约70 公里,现存洞窟42 座,位于狭窄的山谷中。石窟分布两岸,踏实河(又名榆林河)自南向北穿流峡中,水流湍急,声震山谷,河岸杂树丛生,红柳掩映,特别到晚秋时节,黄叶满谷,碧空如洗,峡谷美景一览无遗。以往,前贤们关注焦点一直在丰富的佛教壁画与精美的彩塑上,而对石窟中的道教壁画、塑像以及道教游人题记等遗存虽有所记,但并未过多关注和深入探究,尤其是现存清光绪年间一方道俗书题叙载稀世珍宝象牙佛在榆林窟发现与失而复得、重新回归曲折经历的匾额,内容颇为丰富。鉴于此,笔者在对瓜州榆林窟道教游人题记调查整理时,对这些大多不为人知的材料进行了考察,现拟从榆林窟道教遗存这个视角对这些新资料试作一些梳理与探讨,不妥之处,敬请方家教正。

一、瓜州与榆林窟历史探源

自古以来,瓜州与敦煌为同一文化圈。汉代以前,敦煌、瓜州曾先后居住有羌人、乌孙人、月支人和匈奴人。西汉元狩二年,武帝开辟河西,派霍去病统兵出击匈奴,给匈奴以重创。盘踞河西的匈奴浑邪王率民举地降汉。①李正宇《汉朝和平接管河西,不由攻夺强占》,《敦煌研究》 2019 年第1 期,第80-84 页。当河西归附汉朝版图后,就先后设立了武威、酒泉、张掖、敦煌四郡,并“徙民以实之”。②[汉]班固撰,[唐]颜师古注《汉书》,北京:中华书局,1962 年,第189 页。敦煌郡所辖敦煌、效谷、龙勒、冥安、广至、渊泉六县。其中冥安、广至、渊泉县都在后来的瓜州境内。西晋元康五年分敦煌郡之冥安、宜禾、伊吾、深泉、广至等五县,与酒泉郡之沙头县,新设会稽、新乡二县,共合八县置晋昌郡。③冥安,《晋书》 作“宜安”,据《元和郡县志》,应作“冥安”。深泉:应为“渊泉”避唐讳更名。今瓜州之地大体就在晋昌辖境之内。东晋时,北方先后经历十六国统治,其中在瓜州一带主要经历了前凉、前秦、后凉、西凉、北凉的统治。后凉段业分宜禾入凉兴郡,余七县未变。北魏改名为会稽郡,分广至、冥安、渊泉入凉兴郡,更名为常乐郡。北周并二郡为会稽郡,更名水兴郡。隋初并入瓜州(今敦煌),至大业三年始改为敦煌郡。唐武德二年设瓜州(治所敦煌),五年更名为西沙州,贞观七年省“西”字称沙州,另于晋昌县立瓜州,辖晋昌、常乐二县,治晋昌(今瓜州东南)。隋唐时玉门关从敦煌东徙至瓜州,由此说明了瓜州地理位置之重要。唐初玄奘西行求法,偷渡玉门关,就是当时瓜州之玉门关。

瓜州榆林窟诸窟之创建年代及其在中国佛教艺术史上的地位和价值,国内外时贤论著颇丰,兹不赘述。但若据第25、39 等窟均有中心柱,与敦煌莫高窟魏、隋诸窟形制别无二致,且壁画多有重层,下层壁画多系唐代早期制作,第25 窟前室东壁还存有“光化三年十二月廿二日”题记;“因此不难推断,榆林窟开窟时间当在唐代之前的魏、隋时代,与敦煌莫高窟开窟时间相去不远。④敦煌文物研究所《安西榆林窟勘查报告》,《文物参考资料》 1956 年第10 期,第9-21 页。”

榆林窟历经唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清各代,超越一千多年的营建。瓜州与敦煌地域相接,山水相连,文化同脉。榆林窟的洞窟形制、壁画和彩塑、题材内容和艺术风格与敦煌莫高窟极为相近。学术界习惯将瓜州榆林窟纳入敦煌石窟体系。可以说,瓜州榆林窟与敦煌莫高窟共同创造了敦煌艺术的辉煌。与莫高窟相比,榆林窟又有其自身的艺术特点,如:吐蕃时期营建的第25 窟绘画是中国同期壁画艺术中的精华,五代、宋时期,榆林窟所新建和重修的近30 座石窟,是榆林窟的主体。西夏、元代洞窟及其以藏传密教为主的不同民族的壁画艺术,是中国晚期石窟寺壁画艺术的精萃,补充了莫高窟之不足。榆林窟艺术保存了丝绸之路中西文化和多民族文化交融的信息,其重要的历史价值、艺术价值及其精美的壁画是敦煌石窟艺术宝库中的重要组成部分,在中国中晚期佛教石窟寺壁画艺术中具有重要的地位。①敦煌研究院编《榆林窟艺术》,南京:江苏美术出版社,2014 年。

二、榆林窟的道教遗存及佛道关系

瓜州榆林窟历代壁画保存完好,很多彩塑都经过清代重塑;由于榆林窟在清代后期主持多为道士,佛窟功能逐渐发生变化,许多洞窟成为了佛教与道教的融合体。同时也有像第1、7、8、11 等窟建成后亦成为单一道教活动场所。清代榆林窟的修缮历时久、规模大、范围广。从作为古代佛教遗存的角度来看,清代对榆林窟的修缮实为一种带有严重破坏性质的修复,很大程度上对石窟本体造成了难以挽回的损失。但若换一个视角,榆林窟中的道教绘塑,从一个侧面客观揭示了佛道相融的关系。当然,因受时代和文化修养等因素制约和影响,在经济、技艺、创新等方面已很难赶超先代。

榆林佛窟在清代渗入道教题材遗存简况如下:

第1 窟,清代。东壁开一龛,内塑山神、土地道教方神二身,龛外南侧为夜叉携虎,北侧为侍者牵犬。东壁龛内屏风五扇,画茶花、母子观溪、蝴蝶荷花、山林、花鸟;西壁画寒梅三鹊,南壁竹石七雀图。

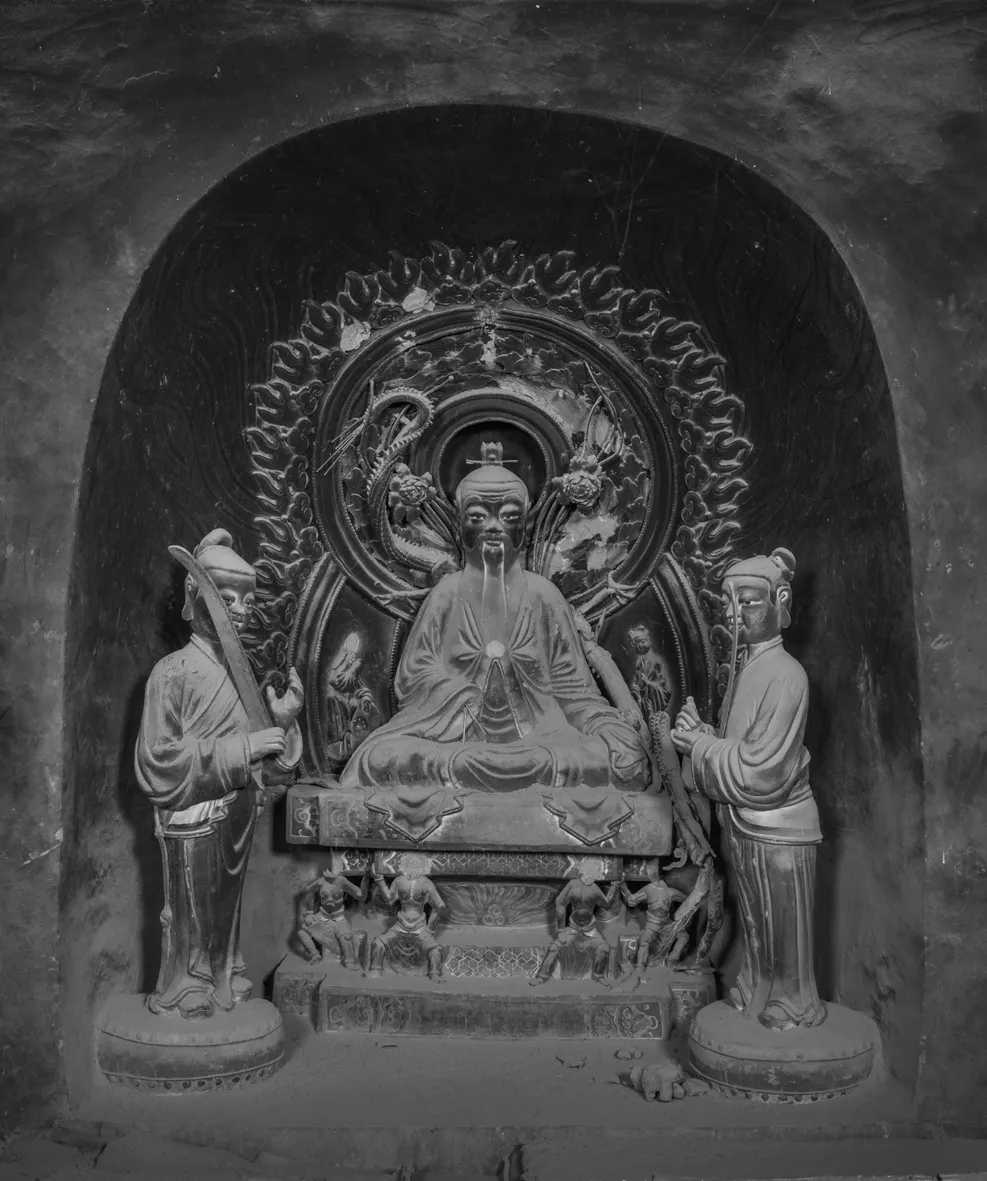

第7 窟,清代。老君洞。东壁开一龛,内塑道教老君及二童子。(图1)

图1 榆林第7 窟老君及二童子

第8 窟,清代。三清洞。东壁神坛上塑道教最高神灵元始天尊、灵宝天尊和道德天尊“三清”及侍从等神像五身。东壁画山水人物花鸟屏风六扇;南、北壁东侧各画花卉屏风三扇。

第11 窟,清代。龙王洞。东、南、北壁五龛内塑以龙王为主尊一铺五身。正壁上悬泥制匾额一方,上题清嘉庆二十四年(1819)六月“泽流汪濊”四个大字,泥匾四边亦绘有老君乘鹤、香炉、花瓶、梅花等,四角画太极图。窟顶模仿中国传统建筑椽、檩的表现形式,在檩条上绘出花卉图案及双排组合式八仙图六幅12 身。其中,东端俩俩相对两组四幅绘出神话传说中的八仙;西端对应一组把何仙姑和清代成为女神仙的蓝采和同处重复各画两身。(图2)

图2 榆林第11 窟内景图

第23 窟,清代重修。主室东、南、北壁马蹄形佛床上塑道教全真七子等神像十五身。窟顶中央画乘鹤手捧阴阳鱼老君一身,四周贴纸画八仙图;北壁、东壁各画道教故事,南壁画八仙传奇。(图3)

图3 榆林第23 窟主室佛床清塑道教神像和窟顶清画老君及八仙图

第35 窟,清代重修。文昌洞。主室中心佛坛上塑民间和道教尊奉掌管士人功名禄位之神文昌帝君及“天聋”“地哑”侍童像。前室南壁像台上塑持矛道教神像一身;北壁像台上塑道教神像一人一马。

第37 窟,清代。正壁上悬泥制匾题“虚皇阁”。西、南、北壁马蹄形佛床上塑虚皇元尊等道教神像十一身。主尊背屏画蝠菊团花四龙椅座,两侧屏风各三扇画花鸟。南、北两壁屏风十二扇,画人物山水花鸟。(图4)

第40 窟,清代重修。玉皇洞。窟门上方彩绘匾额一方,上题“有感必应”,匾额四边画花卉等,四角画太极图。西、南、北壁马蹄形佛床上塑玉皇等道教神像十九身。主尊背屏画蝠菊团花四龙椅座,两侧屏风十二扇画人物山水;南、北壁各十四条幅画人物、山水、花鸟。(图5)

图5 榆林第40 窟内景图

第6 窟,民国重修。中心佛坛坛前塑宝瓶莲株成龙门形双龙盘柱,柱上悬塑八仙分立两侧。

以上榆林窟现存的这些道教塑像和绘画,大致囊括了“从中央到地方”、从天上到地下、从陆地到水(海)里中国上古神话传说中的道教大小神仙和民间崇拜杂神及他们的传说、经文故事,以及各类山水花鸟装饰等等,这在敦煌石窟群中具有突出的特色。这种场景,实际上已经让榆林窟成为一处完整的道教活动场所,使得清代以来榆林窟的道教活动尤其兴盛。榆林窟道教活动的题记亦比比皆是,大多书写工整、内容丰富,有真情实感,具有相对较高的水平。如榆林第6 窟二层门北西壁潚之题壁诗(图6):

图6 榆林第6 窟二层门北西壁潚之题壁诗

石硖叠叠水接天,绿树阴浓罩河湾。一轮明月千峰挂,几洞神仙半壁悬。

雨洗青崖添润色,风绕雄峙起曾烟。鸟與斜阳平空尽,云岫石城旷野闲。

谁修茅庵谁养性,谁炼金丹谁坐禅。①炼金丹,指修仙求道。唐寅《言志》 诗:“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。闲来写幅青山卖,不使人间造孽钱。”[明]唐寅撰,[清]唐仲冕编《六如居士外集》 卷1,清嘉庆六年(1801)刊本。好景愧无佳句赏,囊空辜负一佛山。

尤其是“鸟與斜阳平空尽”句,作者化用王勃《滕王阁序》“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”绝句描述映照榆林河峡谷两岸陡峭崖壁,于塞下榆林河波光荡漾,水中倒影一片红色美景,勾勒出一幅婀娜多姿宁静致远的画面。

清雍正年间,安西就有关帝庙、城隍庙、龙王庙等道教场所,瓜州狐仙庙、桥湾永宁寺、东千佛洞、榆林窟以及蘑菇台子王母宫、老君庙等处均有道人居住,负责看管庙宇,保护寺内文物,焚香供祭,化缘修补寺庙等。每年的农历六月初六,瓜州地方各乡各镇都会有道士活动,给民众念经布道,敬奉神灵,为婚丧嫁娶选择吉日或看阳宅、断莹地风水;榆林窟亦接待庙会香客。榆林第6 窟二层民国丁巳(1917)郡岁进士柳学孔筱鲁氏天贶节四首怀古、写景题诗,就反映出一定的道教信仰情结和信仰遗俗。

榆林窟作为社会化宗教和民间信仰的活动场所,兼备了传承性、群众性、复杂性和区域性的特征。窟内不仅佛道绘塑相映,释道儒三教和谐共存壁题也屡见不鲜。一方面是佛道融合,最为典型的是第6 窟清道光十八年(1838)释子刘理璋、玄门弟子朱庆寿联合题写“文□玉满积无量功德/众列成行吾□□□□/信不免无常言□□君/白学□银烧丹炼药苦弗/参吾下金木水火土□或/山林释迦仸②仸(fó),古同“佛”。雪山修禅苦/行六年功成满吾下生老/病死苦寂灭归空”的题记。内容虽然残损严重,但可以看出,其中既涉及到了对道教烧丹炼药的学习和对五行之说的参究,也谈到了佛祖释迦牟尼雪山苦修和生老病死、苦集灭道等佛教义理,字里行间既有佛教内容,又有道教信息,落款释子和道士联袂题名,关系非常融洽,他们在对佛教和道教义理的认识方面也很一致。又如第6 窟渊泉道士书题,反映了佛道在信仰层面的融合,身为道门人士而期望通过对榆林窟“万佛”的朝拜,保佑一家大小安宁康健和富贵长生。再如第8 窟清光绪十一年(1885)五月十八日羽士在“天师殿前叩诵《皇经》 一部”题记,黄纸帖后抄引《醒世诗》:“为人不必苦贪财,贪得财来天降灾。即是有钱人不在,不如人在少贪财。无名之财不可贪,不能………”(图7)。实际上,劝善惩恶几乎是所有宗教信仰的核心教义之一,道教亦不例外。另一方面是三教融合。如榆林未编号窟(第30 窟西北原郭元亨住所)前室西壁“仁山道人”题诗,劝勉追求仙道者,不能仅仅依靠服食丹药以求长生,更要通过自身的苦修参悟成道,并指出“三教用工同一理”,揭示了儒释道三教在义理与践行方面深刻的同一性。这与唐宋三教融合的发展方向和金元以降道教中三教融合修炼理论和实践是完全一致的。①李国《榆林窟道教游人题记刍议》,《敦煌研究》 2020 年第3 期,第27-36 页。

清代以来的榆林窟,道教人士不仅虔心守护着佛教石窟圣地的壁画与彩塑,在繁多的游人题记中还真实地记录了儒、释、道徒及信众在榆林窟修行、朝礼、巡游的活动轨迹,体现了其本身所具有的宗教文化价值;同时也从一个侧面反映了清及民国时期瓜州历史之一斑,部分题记内容为史书或方志所阙载,为辑补地方道教史研究提供了宝贵的新资料,无疑具有独特而珍贵的历史价值。总括而言,榆林窟的道教遗存为我们研究清代以来榆林窟乃至瓜沙地区宗教信仰变迁,提供了丰富而可靠的实物资料,在整个宗教史的研究方面具有重要价值和意义。

图7 榆林第8 窟清光绪11 年黄纸帖后抄引《醒世诗》

三、道士与榆林窟象牙佛的传奇经历

瓜州榆林窟第6 窟前平房小院门内,悬挂有一方清光绪三十一年(1905)的墨书匾额,内容如下:

这份文献详细叙载了稀世珍宝象牙佛在榆林窟的发现经过与失而复得重新回归的曲折经历①李春元《安西象牙造像〈请回象牙佛匾文纪〉 》,《陇右文博》 2003 年第1 期,第60-63 页。,同时它也是榆林窟100 多年历经磨难的历史见证。

图8-1 象牙佛外立面图像

图8-2 象牙佛内立面图像

清乾隆年间,喇嘛吴根栋(一说云游道士)云游至此,见洞窟残存,佛像毁坏,决心修复洞窟,遂四处游说,募集资金。吴喇嘛在清除榆林窟东崖第5 窟(睡佛殿)前的积沙时,偶然间从积沙中获得了一件非常珍贵的象牙佛。据载,刚从沙子中挖出时,其外用黄布包裹,内裹七层布帛和一层哈达。该佛像是用象牙从中一剖为二后雕凿而成,两瓣象牙用铜合页相连,象鼻内侧有钻孔,可以完全扣合并用绳固定。扣合后高15.9cm,上端宽11.4cm,中部宽15.7cm,下端宽14.8cm,两边对合厚3.5cm。其外刻一尊骑象菩萨,双手持覆钵式相轮宝塔,除象以外还刻有十个人物像,描绘的是佛传故事中的“乘象入胎”的一节内容。从中间打开后,两边各有27 格,共有54 格,每一格都刻有一段佛本生故事,共有54 个故事。共刻有人物279 个,动物、塔、车马12个。他们共同构成了一幅由佛祖诞生到涅槃的画卷。如最上面四格描绘的是摩耶夫人入梦,到树下诞生悉达多太子的场面。正中18 格和两边延伸出的四格是悉达多太子降生后,九龙灌顶、仙人占相、姨母抚养、太子学习、太子角射、灌顶立太子、阎浮树下思惟、四门游观、出家四愿、耶输陀罗入梦、后宫嬉戏、夜半逾城、山中辞别、剃发染衣等情景。下面的22 格描绘的是矫陈汝五士追寻、山中苦行、降魔成道、二商奉食、鹿野苑说法、娑罗树下涅槃等场景。(图八1、2)从形制和形象来看,这件象牙造像具有印度艺术风格,应该是传自印度的艺术品,制作年代可能在唐代之前,后来由印度传法高僧或中国去印度学经僧人携归中国,是古代中印文化交流的罕见物证。北京大学陈万里教授考证认为,象牙佛系印度作品,“为唐代西游僧侣所携归者。①陈万里《西行日记》,北京:朴社出版,1926 年,第99 页。”中央研究院西北科学考察团历史考古组阎文儒②阎文儒《谈象牙造像》,《文物参考资料》 1955 年第10 期,第81-84 页。、向达、夏鼐及故宫博物院顾铁符③顾铁符《“象牙造像”说明》,《文物参考资料》 1955 年第10 期,第80 页。和甘肃省博物馆乔今同④乔今同《一件珍贵的象牙造像》,《甘肃日报》 1958 年1 月3 日第3 版。对象牙造像亦进行过研究考证,他们认为系印度恒河上游中世纪第三期巴拉胡提王朝(相当于中国初唐时期)犍陀罗佛教雕刻品。金申综合研究认为,旧藏榆林窟象牙龛像来自犍陀罗,是典型的克什米尔雕刻风格。“如果此牙雕为克什米尔所作,那么它应是由克什米尔僧人携带着沿罽宾古道通过吉尔吉特,穿洪扎河谷,越过红其拉甫山进入皮山,通过和田,后几经辗转,从西域南麓流传入榆林窟的。⑤金申《榆林窟象牙龛佛像及相关携带式龛像》,《2000 年敦煌学国际学术讨论会文集——纪念敦煌藏经洞发现暨敦煌学百年》 石窟考古卷,甘肃民族出版社,2003 年,第340-364 页。金申《从旧藏榆林窟的象牙龛像谈及相关的携带式龛像》,《佛教美术丛考》,北京:科学出版社,2004 年,第73-89 页。参阅国家文物局教育处编《佛教石窟考古概要》,北京:文物出版社,1993 年。”

有关象牙佛造像的文献记载与民间传承,至迟在南北朝时业已出现。《广弘明集》卷十五梁武帝象牙诏曰:“大同四年七月,诏曰……上虞县民李胤之掘地得一牙像,方减二寸,两边双合,俱成兽形。”《南史》 卷七十八载:“槃槃国,梁中大通元年、四年,其王使使奉表累送佛牙及画塔……”“丹丹国,中大通二年,其王遣使奉表送牙像及画塔二躯。”《法苑珠林》 卷五十二引《西域志》 说:“王玄策至大唐,呈使献物龙珠等。具录大真珠八箱,象牙佛塔一、舍利宝塔一、佛印四。”由此可见,自六朝至隋唐以来,以佛教为题材的牙雕造像艺术品在中国非常流行,且作为佛教圣物而备受尊崇。

无意间从流沙中得到这尊稀世珍宝,便成为榆林窟的镇窟之宝和历任住持的权力象征。清嘉庆十二年(1807),吴根栋在榆林石窟内坐化前,将象牙佛传给掌门弟子;此后,历代住持相传收藏、供养着象牙佛。同治年间,青海青头山回民马文禄、陕西西安回民白彦虎聚众叛乱,并相继攻陷了肃州、玉门、瓜州等地,战乱殃及榆林窟。叛匪绑架了住持道人杨元,逼其交出象牙佛。弟子李教宽得到杨元暗示,便偷偷携带象牙佛离开榆林窟。匪兵得不到佛像,竟将杨元残害致死。随着时间的推移,又过了30 多年,到清光绪二十九年(1903),榆林窟住持道人严教荣从一个玉门商人口中打探到金塔县塔院寺有一尊象牙佛,与此前密藏于榆林窟的象牙佛非常相似。经多方核实,最后确定金塔县塔院寺的象牙佛就是当年李教宽从榆林窟带走的象牙佛。次年冬,由榆林窟住持严教荣和瓜州乡民王祖英、温国明、张荣等人组织亲自赴金塔迎请佛像。几经周折,象牙佛终于重新回到了阔别数十年的瓜州榆林窟。光绪末年,榆林窟再遭匪劫,为保护象牙佛,严教荣与一小道士又被杀戮。1925 年,美国探险家、考古学者华尔纳(Landon·Warner)到安西榆林窟考察,北京大学陈万里教授作为中国专家随行考察,期间曾受安西县长陈芷皋之邀“赴县署一观”象牙佛,并“摄片十余,抚拓数纸”。陈氏在《西行日记》 中有这样记述:“据称清初时某僧于积沙中获之,同治回乱,踏实一带均被蹂躏。道人星散,牙佛亦遂失踪。乱平,遍觅之,始悉已移置金塔,初奉于塔院寺,寻在梁贡士家,后为盛居士所供养,地方人民即醵金推代表,往金塔求之,往返半年,几费唇舌,居然佛归原处,此光绪三十年冬间事也。①陈万里著《西行日记》,第98-103 页。”民国十九年(1930),马荣贵道长化缘遇匪跳崖自尽,他是为象牙佛丧命匪祸的第三任道长。之后,象牙佛便秘密藏身于瓜州境内。民国二十九年(1940),象牙佛传到了住持道人郭元亨手中。民国三十年(1941),国画大师张大千偕同范振绪赴榆林窟调查、临摹壁画,期间张大千曾许诺郭元亨道长白银两千两并送他去五台山修行,恳请一睹象牙佛容颜,未果。同年秋,国民党中央委员、监察院院长于右任巡视河西期间,亦向郭元亨询问象牙造像事,郭道士以“不知道”婉拒。民国三十二年(1943),西北军阀马步芳部下流窜到榆林窟,强迫郭元亨交出象牙佛,郭道士答复佛像不知去向,遭到了这伙兵痞惨无仁道的摧残。民国三十二年至三十三年(1943-1944),阎文儒先生路经瓜州时,曾恳请瓜州地方贤达想一睹传说中的象牙佛,都均未如其所愿。

象牙造像的珍贵之处除了其本身所具有较高的艺术价值外,还体现在其鲜为人知的流传经历上。更为重要的是,历代道士们作为看管石窟,清沙疏路,焚香供祭,化缘修寺,保护石窟文物的重要角色,维系了榆林窟古代文物遗存的延续,其重要作用和功绩是绝不容忽视的。为保藏好象牙造像,榆林窟先后有八位主持和道士付出了生命代价。1950 年春,由最后一代主持道人郭元亨②李春元《郭元亨先生生平传略》,《阳关》 1992 年第1 期,第38 页下转第25 页。历尽艰辛,将妥善保管的珍宝象牙佛捐献给安西县人民政府。1954 年4 月,象牙佛造像在兰州五泉山公园首次展出,引起社会各界极大关注,同年8 月移交甘肃省文物管理委员会。1956 年,移交甘肃省博物馆。1958年,这件出土于榆林窟的稀世珍品移交至中国历史博物馆(今国家博物馆)永久珍藏。

四、结语

从上述内容亦可看出,榆林窟道教遗存相当丰富,他们既是调查研究清代道教历史的重要资料,也是研究这一时期佛道关系的珍贵史料,值得我们关注并作深入研究。

关于榆林窟道教的丰富文化遗存与道士的事迹,1941 年于右任先生巡视河西赴榆林窟游览时所作《万佛峡纪行诗》①于右任《西北纪行诗》,《说文月刊》(渝)第3 卷第10 期,1943 年,第5-8 页。作了精辟的描述:

隋人墨迹唐人画,宋抹元涂覆几层;不解高僧何事去?独留道士守残灯。

层层佛画多完好,种种遗闻不忍听;五步内亡老道士,②于右任诗句夹注:“钟道士,商州人,八十余,民国十九年为匪所害,并将藏经毁去。”十年前毁一楼经。

由此,面对榆林窟珍贵的文化遗产,我们也不应该忘记榆林窟的历代全真道士为了保护古代佛教文化遗存,不惜牺牲生命,他们亦可称为一方文脉道统的守护者。可以说,在相当长的一段时间内,道士们虽然默默无闻,但他们不拘教规,明辨是非,心存大义,志系国宝,体现出了作为出家人宽广的胸怀、优良的品行和高度的社会责任心。

附记:本文初稿承蒙敦煌研究院马德研究员、兰州大学刘永明教授阅审并提出宝贵的指导意见;稿件修改时笔者曾多次赴榆林窟调查,蒙宋子贞、李立新两位所长及同事提供帮助;课题组余生吉、王海彬对调查亦付出辛劳。文中插图由敦煌研究院提供,谨此一并表示感谢!